导读

当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,我们需要共度时艰,一起努力控制疫情;也需要科学理性思考本次疫情的多个方面,反思和展望。中国城市科学研究会健康城市专业委员会和健康城市实验室启动系列推送,促进跨学科合作交流,推动多个学科共同探讨,从健康行为到健康环境,规划建设健康城市。

作者 | 谢 波

武汉大学,城市设计学院,城乡规划系,博士,副教授;

作者 | 王 潇

武汉大学,城市设计学院,城乡规划系,硕士研究生

1.引言

2020年1月23日,武汉市因新型冠状病毒肺炎疫情全面封城。一个千万人口规模、高密度、高流动性的特大城市,一切城市生活、工作和交通功能陷入停滞,城市经济、社会赖以生存的人口和资源流动被严格管控,对城市居民带来了生活、工作、交通和就医等多方面的困境和挑战。尽管在党中央、各地方部门的全面支援下,湖北省、武汉市的新冠肺炎疫情得到了有效的控制。然而,在疫情初期,地方政府防疫指挥部门、公共卫生机构、社区及物业在人口流动性管控中暴露出一定问题,涉及公共卫生预警机制、疫情防控决策模式、新冠肺炎的诊疗方式、居家隔离模式与社区管理模式。我们需要秉持 “以人为本”的思想将“自上而下”的政策制定与“自下而上”的舆情监控结合起来,科学合理的制定新冠肺炎疫情的防控政策与措施。因此,如何深入认识新冠肺炎病毒的传播机理及其对人口流动性管控的影响?如何精准评价城市人口流动性管控措施实施的有效性?如何切实可行的推动决策部门在第一时间掌握市民真实的疫情现状?是亟需深入思考和亟待解决的重大问题。然而,由于政府公开数据类型和层次的有限性,公众难以全面获得社区疫情信息和生活现状的精准数据。大数据平台,充分集合了政府公开数据、互联网客户端、新闻媒体等多元数据,为政府有效监控舆情,为公众提供一条“自下而上”的信息反馈渠道,并指导疫情防控具有重要意义。本文采用大数据监测、预警和分析平台——新浪舆情通,围绕关键词“新冠肺炎|新型冠状病毒|新冠|NCP|SARS-CoV-2|”,在精准地域设置为“武汉”,搜索行业设置为“医疗”的基础上,对2020/01/24 00:00-2020/02/29 23:59期间舆情通采集到的367522条新冠肺炎患者信息,以新冠肺炎患者、医疗资源、社区居民等的流动性为切入点,对政策文件、医疗资源和患者求助信息展开实施评价、数据挖掘和问题分析,并思考疫情发展后期城市人口流动性的管控措施。

2. 新型冠状病毒的传播机理及与人口流动性的关系

2.1 传染性疾病的一般特征、传播过程及影响因素

新型冠状病毒肺炎是一种由2019新型冠状病毒(COVID-19)感染引起的急性呼吸道传染病,目前其致病机理和传播机理还未得到科学证实。然而,从流行病学和医学地理学关于传染性疾病的研究中,我们能够发现它的一般特征、传播机理及影响因素。

传染性疾病是指传播速度快、波及范围广和能在较短的时间内广泛蔓延并感染众多人口的疾病[1-3],严重时可引发洲际性、全球性的传染病大流行[4]。当前,包括流感、冠状病毒在内的动物传染病发病率大幅上升,并以人畜共患病(60%)为主,其中大多数(72%)起源于野生动物(动物感染突破物种屏障感染人类)[5, 6]。典型传染性疾病包含天花、黑死病、麻疹、流感、耐多药结核病、脑膜炎、霍乱、艾滋病、中东呼吸综合征(MERS)、重症急性呼吸综合征(SARS)和COVID-19等[7-16]。传染性疾病的发病率和死亡率因自然、社会经济条件和个体因素而异。自然因素方面,气候温暖、长期干旱的地区有利于疾病传播,往往具有较高的发病率和死亡率[17]。社会经济因素方面,经济发展水平较高的地区通常医疗水平高、医疗设施完善,传染病死亡率低于落后地区[18, 19]。个体层面主要与年龄、性别及个人健康状况有关,研究表明COVID-19、禽流感等传染性疾病表现为显著的年龄和性别差异,50岁以上的男性死亡率最高,儿童或青少年患者相对较少[20-22];而且,患有慢性疾病的人群,感染传染性疾病后的死亡率相对更高。以MERS为例,患有糖尿病、高血压、肾脏疾病、恶性肿瘤等疾病的患者死亡率更高[23]。此外,传染性疾病不仅会造成严重的生理健康后果,还会显著影响城市居民尤其是患者、患者家属以及医护人员的心理健康[24-27],并对城市经济发展和公共卫生体系带来重大影响[28-30]。

早在19世纪末至20世纪初,Hedrich [31]从人口结构视角探究麻疹的发病率和扩散机制,为后续的传染性疾病的地理研究奠定了重要基础。空间传播方面,传染性疾病的扩散方式主要包含邻近扩散和等级扩散。邻近扩散指传染性疾病优先扩散至相邻或相近空间,等级扩散指传染性疾病依托航空网络、高速公路等交通走廊,从城镇体系的高等级中心向同等级或较小中心传播或蔓延的过程[32]。以冠状病毒(MERS、SARS、COVID-19)为例,其扩散过程分为两个阶段,第一阶段一般为疫情初期,特别是在采取严格控制措施之前,以点对点的形式邻近扩散或通过患者流动随机传播到新的地区;第二阶段,感染者沿着当地交通路线流动,带来疾病由点及线再到面的网络状扩散[33]。个体传播方面,传染性疾病的“人传人”现象主要由空气传播、接触性扩散以及引发水污染的人类排泄物为主[34],而且随着传染病的扩散,食物、苍蝇等也会成为携带病原体的来源[35-37]。不同类型传染性疾病的传播方式具有差异性,例如呼吸道传染病以空气飞沫传播为主[38],艾滋病以体液接触为主[39] ,而COVID-19的主要传播途径包含了呼吸道飞沫传播和接触传播。

传染性疾病传播的主要影响因素涉及人口密度、交通网络和医疗设施,人口流动性则发挥了关键中介作用。高人口密度代表人们之间更多的接触机会,它相比于高人口规模更具传染风险并益于疫情扩散[40]。交通网络也对传染性疾病的传播具有重要影响[41-43]。研究表明,航空网络在SARS爆发中充当了疾病传播的走廊[44],国际旅行被视为造成传染性疾病全球传播的主要原因之一[45]。尤其是对于北京、上海、广州和深圳等拥有大量出入境旅客的全球性交通枢纽城市,不仅存在城市内部“人传人”风险,航空网络还大幅度增加了城市间的人口流动性和病毒传播[46, 47]。其次,高速公路在传染性疾病的邻近扩散中扮演了重要作用,主要原因在于公共交通工具的空间拥挤和环境封闭,导致了传染性疾病的邻近扩散和对外传播[48]。此外,医院作为救治病人和控制疾病蔓延的主要公共设施,高频率的患者接触环境使得医生存在传染性疾病的高暴露风险[48, 49]。

2.2 呼吸道传染性疾病的预防与管控

呼吸道传染性疾病的预防和管控,主要涉及个体、社区、医院和出入境管理四个方面。首先,个体防控方面应实施学校停课、企业停工和交通管制等规定,强制居民隔离在家以减少不必要的流动[50]。政府应当建立有效的现代危机管理体系和快速反应机制,发挥法律对社会无序状态或是紧急状态的防范和矫正功能[51, 52];其次,政府部门还应当加强居民防治宣传,宣传呼吸道传染疾病的病因、传播方式和预防措施, 倡导室内定时通风换气、保持室内干净卫生并定期消毒[22],培养居民养成佩戴口罩和保持良好的手部卫生习惯[53]。研究表明,佩戴口罩可减少70%的户外传播风险[54]。社区防控方面,预防和控制呼吸道传染疾病的关键在于尽早发现疑似病例并将其隔离。在症状初期阶段呼吸道传染疾病的传播风险相对较低,及时追踪和隔离接触者能够有效控制疾病的传播[55]。具体而言,运用现代信息技术指派医疗卫生人员获取病例详细的流行病学信息(年龄、性别、种族、国籍、职业、与疑似病例接触日期和发病情况、旅行和运动史等),追踪感染源头并严格控制野生动物市场[56],开展密切接触者的追踪、疾病风险评估与及时隔离监测等工作[50],能够有效防控社区疫情传播。医院防控方面,相关研究指出在疾病传播过程中,医院和医护人员往往是较大的感染源之一[49]。因此,早期隔离疑似患者对于预防医院内疾病传播十分关键[57],患者一旦确诊应立即采取进一步的隔离和监测措施,包括对医院病房进行严格的分区(污染区、清洁区和半污染区)并设置缓冲地带;对患者使用过的仪器设备等进行严格消毒,避免交叉感染和院内感染的发生;对于与其接触的医护人员及家属,需严格消毒并给予药物预防[22]。边境防控方面,实施严格的出入境管理措施是有效防控外来疾病输入的重要手段。首先,在必要情况下禁止前往疫情发展严重的国家或地区;其次,对入境旅客严格体检并发出卫生警报,提醒其自我观测相应症状并及时就医;对于疑似病例旅客,及时就近转移、进一步评估和实施必要隔离与治疗,将输入性病例的风险降至最低[58, 59]。

综上所述,新型冠状病毒具有传播速度快、波及范围广和感染人群规模大的特点,该病毒的传播方式表现为人口流动带来的人与人近距离密切接触所导致的病毒传播与扩散,如未采取有效防控措施,将会沿着交通网络并朝向人口高密度地区由邻近扩散演化为等级扩散甚至全球流动。因此,新冠肺炎病毒的防控应着眼于“人口流动性”管控,积极开展个体、社区、医院和出入境的防护以阻断病毒的传播途径。

3. 新冠肺炎疫情下我国城市人口流动性的管控问题

“人口流动性”管控是有效遏制新冠肺炎疫情快速发展的重要手段,相关防疫政策的制定需要统筹兼顾患者、医生、社区居民等人群的需求,严格控制和引导人口和资源的流动。然而,在疫情初期地方部门防疫政策的制定缺乏对人口流动性的严格管控,亟需我们结合“自下而上”的舆情信息对防疫措施展开评估,深入挖掘新冠肺炎疫情下面向不同社会群体的流动性管控措施中存在的问题,为未来防疫政策制定提供决策依据。

3.1 新冠肺炎患者的就医流动性

(1)公共交通管制带来了患者就医的困境

武汉市封城采取了严格的交通管制措施,1月23日,城市公交、地铁、轮渡和长途客运暂停运营(武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通告第1号);1月24日,全市网约出租车停止运营,巡游出租车实行单双号限行(武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通告第5号)。尽管公共交通设施的停摆限制了市民流动,有助于疫情控制;然而,社区为新冠肺炎疑似患者配套的交通工具较为缺乏,一定程度限制了患者的就医行为,不利于疫情防控。

(2)早期医疗资源不足导致患者确诊存在一定困难

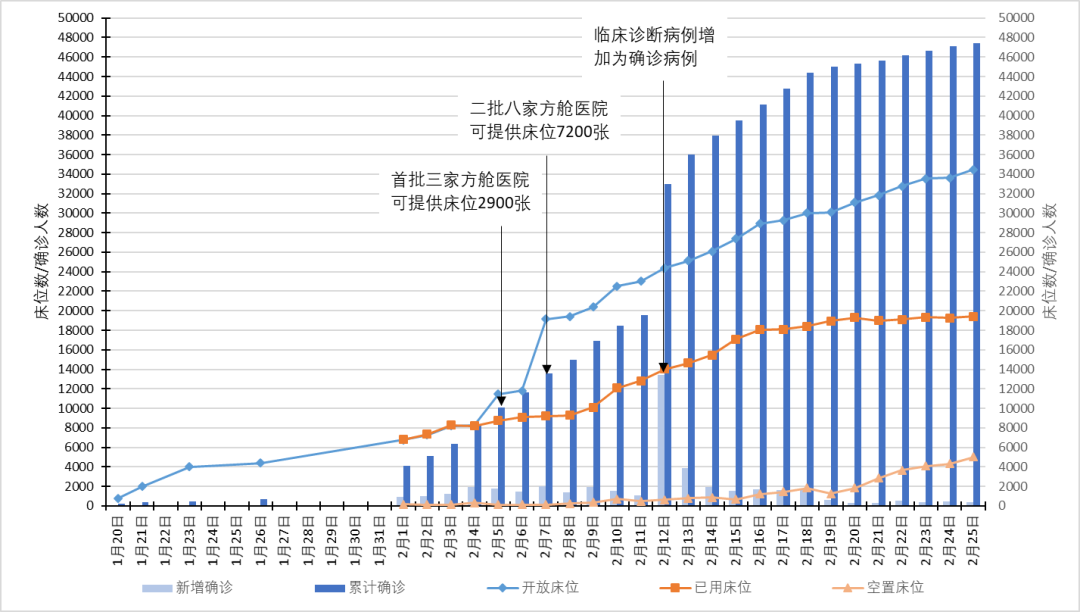

1月20日至2月11日期间,官方统计的新冠肺炎患者开放床位显著高于确诊患者人数,而大数据显示新冠肺炎求助患者的确诊时间集中在11天,且在2月4日求助患者人数达到了高峰,反映出该阶段疑似患者数量的快速增长,并已超出确诊入院患者数量(图1)。主要原因在于早期核酸试剂缺乏,导致一部分CT疑似患者未能纳入确诊病例。因此,早期对患病人群的预测不足,使得床位供给与患者需求错位,部分疑似患者存在频繁就医流动的行为,对新冠病毒的防控带来了严峻挑战。

图1 新冠肺炎患者及定点医院床位的时间变化

3.2 医疗资源配置与新冠肺炎患者需求的匹配

(1) 集中隔离方式相比于居家隔离能够更有效控制疫情

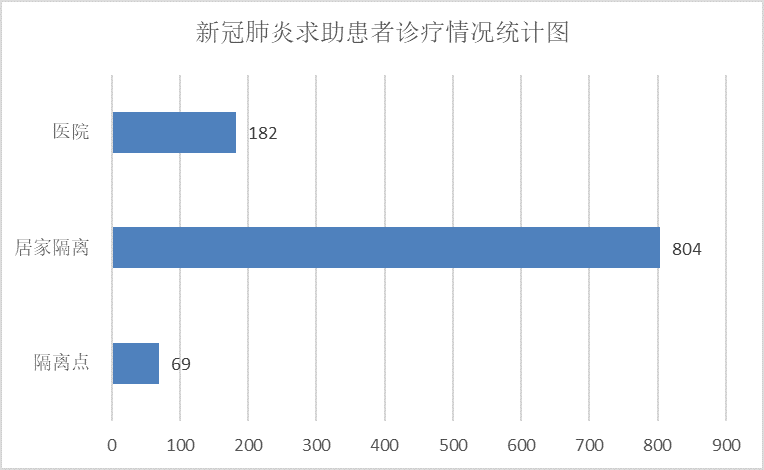

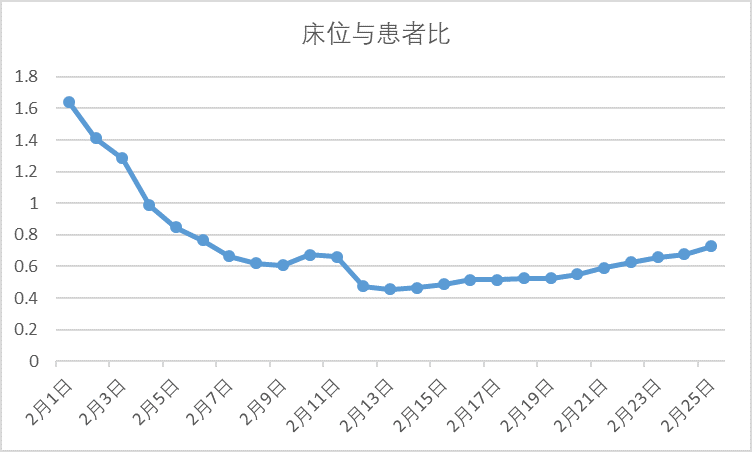

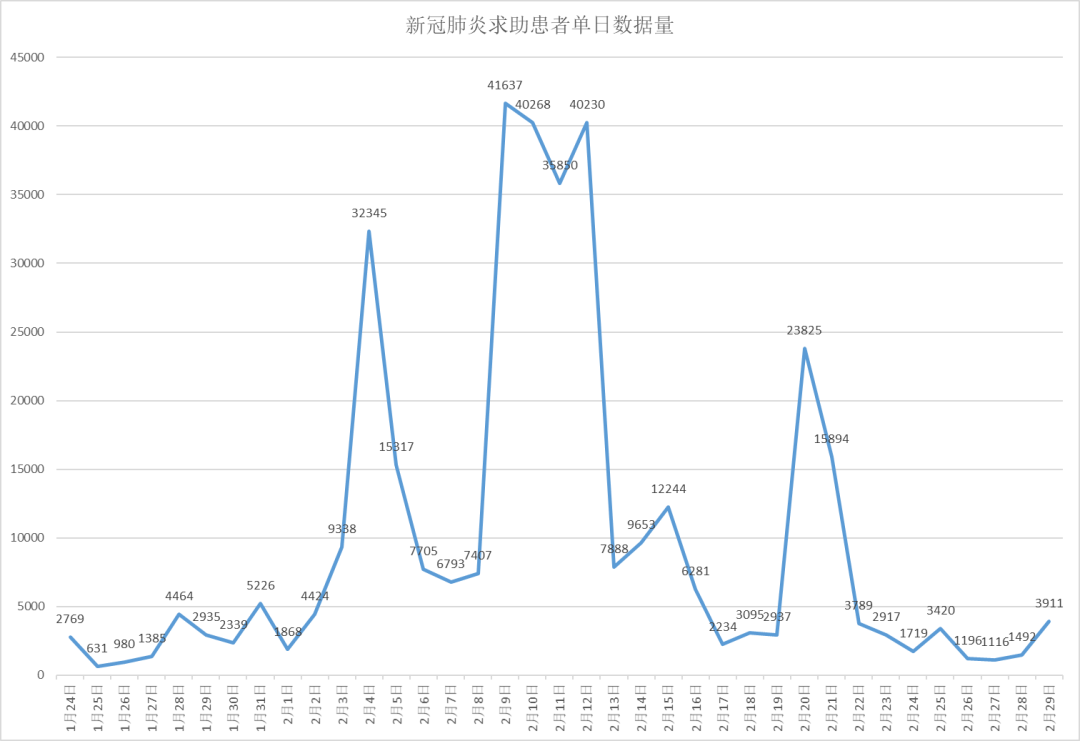

为了应对发热门诊存在新冠肺炎疑似患病人数剧增、等候时间长和床位安排不及时等问题,《武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通告第7号》制定了“发热市民分级分类就医”的政策,主要包括三类:第一,已确定或高度疑似的新冠肺炎患者由市卫健委负责入院治疗;第二,疑似的发热病人留在发热门诊留滞观察,该类群体往往是CT疑似患者,缺少核酸试剂检测,难以入院且大多数返回住所等待核酸检测;第三,发热情况较轻,还不能确定为疑似的病人在指定地点隔离观察。由于早期集中隔离点数量较少,疑似患者采取居家隔离方式。而新浪舆情平台显示,76%的新冠肺炎求助患者采取了居家隔离方式(图2),且41%的患者造成了家庭感染。回顾医疗政策制定的过程,2月2日的《武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通告第10号》采取社区落实居家隔离的方式,并在2月4日连续出台多项政策推行“集中隔离所有疑似病例”的措施,床位不足的问题逐渐得到解决,新冠肺炎求助患者的数量也显著减少(图3)。

图2 新冠肺炎求助患者诊疗情况分布

图3 新冠肺炎求助患者诊疗情况分布

(2)医疗资源的分区管控需要与患者的床位需求匹配

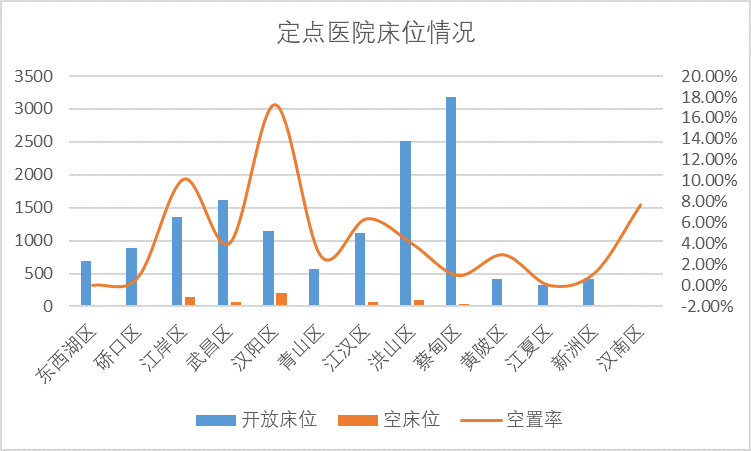

2月12日,武汉市实行“三量管控”政策,即“控增量、减存量、防变量”,并为了严格控制患者的流动,采取了“就近诊疗,严禁跨区域”的政策禁止病人跨区就诊(武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通告第11号)。从长远来看,随着后期方舱医院的大规模建设和床位数的增加,实现了各区域床位供给与需求的平衡,对于有效管控患病人群及其流动发挥了重要作用。然而,该模式需要考虑医疗资源的空间差异性带来的患者收治问题。图4显示,2月12日,武汉市13个行政区的床位规模存在较大差异,其中位于远城区的蔡甸区的床位数最多,中心城区武昌区的患病人群规模最高,而床位数仅排第3。床位的空置率方面,全市空床位数量达到645个,11个行政区仍有富余床位;其中汉阳区的床位空置率最高,达到17.27%。另一方面,该日确诊患者与开放床位仍存在一定差距。床位紧缺与床位空置的并存现象,充分说明了“严禁跨区域就诊”政策需要考虑区域医疗资源的空间不均衡配置,实现新冠肺炎患者床位的统筹安排。

图4 新冠肺炎患者定点医院的床位情况

3.3 社区居民流动性的管控

(1)早期小区封闭措施执行不严格导致居民流动性缺乏有效管控

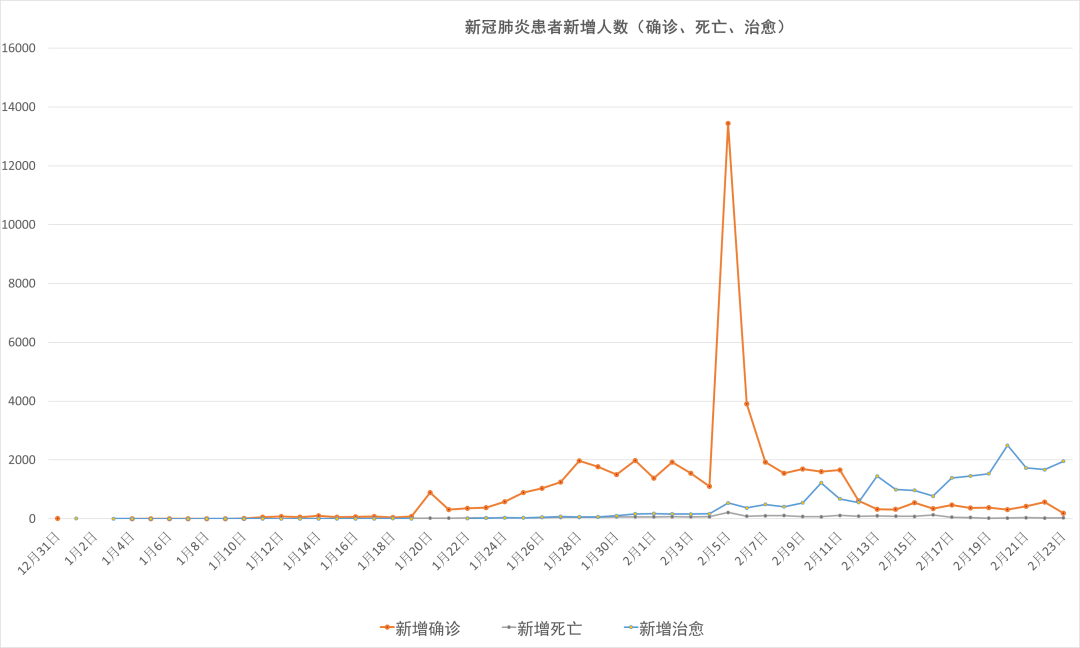

2020年2月10日,《武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通告第12号》采取严格措施,对全市范围内所有住宅小区实行封闭管理。此前,武汉市居住小区的封闭管理措施不严格,导致小区居民为了满足基本生活需求,频繁出行于超市、菜场等公共场所,人口流动对疫情防控带来了不利影响。尽管在2月15日武汉市出台《新冠肺炎疫情防控指挥部明确住宅小区封闭管理主要措施》,对住宅小区一律实行封闭管理。然而在2月15至16日,大数据平台搜索“武汉|小区封闭管理|超市购物|交通出行”的微博、微信、新闻、图片和视频等信息发现,小区居民仍然能够正常购物甚至机动车出行;直至2月17日,该政策才得以全面实施。该时段新增确诊患病人数呈现快速增长,并在12日突破万人(图5);由于2月4日,武汉市全面实施了新冠肺炎患者的集中隔离与收治工作,杜绝了就医流动带来的疾病传染。因此,早期小区封闭管理的缺位是导致新冠肺炎患者快速增长的主要因素之一,暴露出大城市基层社区治理能力薄弱的严峻问题。一方面,普遍存在人口高密度发展与社区管理人员配备不足的矛盾,导致社区服务的低效管理;以及社区管理未能形成与居民的良性互动,制约了基层社区治理能力的提升。另一方面,大数据平台显示居民普遍反映小区早期缺乏消毒、体温监测等防控措施,暴露出小区物业作为市场运作的主体在应急管理方面难以实现公共资源有效配置的问题。此外,小区物业对于社区政策的落实存在时间滞后性和操作弹性,导致小区封闭管理措施难以全面、及时和有效的实施。

图5 武汉市新冠肺炎患者新增确诊、死亡及治愈情况

(2)生活物资流通性不足难以保障社区居民的基本生活服务

2月18日,武汉市出台第14号令,采取“无接触投递”的方式鼓励居民网上购物,方便市民居家生活,并出台了多项措施保障民生需求,然而政策实施缺乏与市场的有效衔接,并在物流成本和人力成本翻倍增长的推动下导致了物价的快速上涨。通过大数据平台搜索“小区封闭|买菜|生活物资”,出现的高频关键词主要为:菜价高、品种单一、爱心菜以及慢性病药缺乏。因此,生活物资供给的流通性不足、民生保障措施的滞后,导致了“小区封闭”政策难以有效实施和居民生活服务缺乏保障。

3.4 舆情信息的流动性

疫情防控初期,新冠肺炎患者快速增长,“自上而下”的防疫政策制定难以满足“自下而上”的居民需求反馈,根本原因在于大数据平台的开放性受阻,导致舆情信息难以及时有效的反馈。互联网平台关于新冠肺炎患者的信息发布包括微博、客户端、微信、网站、论坛、新闻、报刊、博客、政务等多种渠道,然而仅有新浪微博平台的“肺炎患者求助(超话)”能够开放获取。集合了11类信息渠道的“新浪舆情通”平台,即使VIP付费用户的每天数据获取量也不能超过5千条,与每日各类平台数万条的新冠肺炎患者求助信息相距甚远,导致政府部门和社会群体难以通过大数据平台全面获取患者信息并辅助防疫政策制定。

通过运用大数据平台“舆情通”,收集微博、微信朋友圈、新闻和报刊等十一个渠道的互联网数据,从新冠肺炎患者角度审视疫情的发展过程。自2020年1月24日武汉市封城以来,互联网关于“新冠肺炎|新型冠状病毒|新冠|NCP|SARS-CoV-2|”的求助信息呈现高速增长趋势,平均日求助及转发量超过1万条,并在2月9日达到了最高峰41637条。该时段内,新冠肺炎患者求助信息出现了三次波峰,分别是2月4日的第一次高峰(32345条),2月9日至2月12日的最高峰段(平均4万条),以及2月20日的最后一次高峰(23825条),此后求助患者数量显著下降(图6)。对比官方统计的确诊患者数据,大数据所显示的患者增长趋势与其保持了一致性,充分反映了舆情信息对于“自下而上”引导防疫政策的制定与实施反馈具有重要意义。

图6 武汉市新冠肺炎患者求助信息变化

4. 新冠肺炎疫情下城市流动性管控的思考

新冠肺炎疫情的爆发在早期对武汉市民带来了巨大困境,既有新冠肺炎患者就医困难、缺少交通工具、生命垂危的求助,以及医护人员防护物资缺乏、吃饭难和通勤难的困境,也有普通市民生活物资缺乏、生活窘迫和心理问题加剧的问题。为了科学制定防疫政策合理有效的控制和引导“人口流动性”,首先,关于人口和资源的“流动性”管控需要分清对象,在保障新冠肺炎患者集中诊治的基础上,加强小区封闭管理严控居民流动性,并通过促进社会保障和生活物资的流动性解决居民生活困难的问题;其次,疫情防控需要社会多方力量的参与,充分利用大数据平台构建互联网舆情信息的反馈机制辅助防疫政策的制定。尤为重要的是,防疫工作需要以公共卫生部门的决策为导向,确保各层级部门(包括市区指挥部-街道-社区)之间患者信息、诊疗结果的衔接通畅促进患者的就医流动性。此外,为了解决社区治理能力不足的问题,不仅需要进一步推动党员下基层和社区志愿者服务工作,还需要建立社区-志愿者-物业的议事规则,提高社区支援服务的效率。当前,面向大量新冠肺炎患者出院的形势,加强以患者心理辅导为核心的社区服务工作,积极开展社区居民科学的公共卫生防疫知识的教育工作,避免对新冠肺炎患者的“污名化”,是未来疫情防控的关键。

致谢:感谢疫情期间,武汉大学2016级城乡规划专业的陈曦睿、陈树林、凌昌隆、李昕卓、赵浪、段云生、王德凯和姚瑶同学在舆情数据整理工作中做出的积极贡献!同时,感谢新浪舆情通的张青为本研究提供的数据和技术支持!

参考文献:

[1] MORSE S S. Factors in the emergence of infectious diseases [M]. Plagues and politics. Springer. 2001: 8-26.

[2] ROBINSON M C. An epidemic of virus disease in Southern Province, Tanganyika territory, in 1952–1953 [J]. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 1955, 49(1): 28-32.

[3] YANAGAWA H, NAKAMURA Y, KAWASAKI T, et al. Nationwide epidemic of Kawasaki disease in Japan during winter of 1985-86 [J]. The Lancet, 1986, 328(8516): 1138-9.

[4] MOORE P, SCHWARTZ B, REEVES M, et al. Intercontinental spread of an epidemic group A Neisseria meningitidis strain [J]. The Lancet, 1989, 334(8657): 260-3.

[5] JONES K E, PATEL N G, LEVY M A, et al. Global trends in emerging infectious diseases [J]. Nature, 2008, 451(7181): 990-3.

[6] 钟南山, 李兰娟, 曾光, et al. 权威指导 专家有话说 [J]. 今日科技, 2020, 02): 55-6.

[7] KENNEDY D H, FALLóN R J. Tuberculous meningitis [J]. Jama, 1979, 241(3): 264-8.

[8] ELLNER J J, BENNETT J E. Chronic meningitis [J]. Medicine, 1976, 55(5): 341-69.

[9] CAPASSO V, PAVERI-FONTANA S. A mathematical model for the 1973 cholera epidemic in the European Mediterranean region [J]. Revue d’épidémiologie et de Santé Publiqué, 1979, 27(2): 121-32.

[10] FINKELSTEIN R A, FEELEY J C. Cholera [J]. CRC Critical reviews in microbiology, 1973, 2(4): 553-623.

[11] MORRIS JR J G, BLACK R E. Cholera and other vibrioses in the United States [J]. New England Journal of Medicine, 1985, 312(6): 343-50.

[12] HOUSTON C S, HOUSTON S. The first smallpox epidemic on the Canadian Plains: in the fur-traders’ words [J]. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, 2000, 11(2): 112-5.

[13] POTTER C W. A history of influenza [J]. Journal of applied microbiology, 2001, 91(4): 572-9.

[14] KOHN G C. Encyclopedia of plague and pestilence: from ancient times to the present [M]. Infobase Publishing, 2007.

[15] A/H5 W C O T W H O C O H I. Avian influenza A (H5N1) infection in humans [J]. New England Journal of Medicine, 2005, 353(13): 1374-85.

[16] ORGANIZATION W H. Novel Coronavirus ( 2019-nCoV): situation report, 3 [J]. 2020,

[17] HUGH-JONES M, WRIGHT P. Studies on the 1967–8 foot-and-mouth disease epidemic: the relation of weather to the spread of disease [J]. Epidemiology & Infection, 1970, 68(2): 253-71.

[18] WOOD W B. AIDS North and South: Diffusion patterns of a global epidemic and a research agenda for geographers [J]. The Professional Geographer, 1988, 40(3): 266-79.

[19] PYLE G F. Measles as an urban health problem: the Akron example [J]. Economic Geography, 1973, 49(4): 344-56.

[20] DUDLEY J P, MACKAY I M. Age-specific and sex-specific morbidity and mortality from avian influenza A (H7N9) [J]. Journal of Clinical Virology, 2013, 58(3): 568-70.

[21] YANG Y, LU Q, LIU M, et al. Epidemiological and clinical features of the 2019 novel coronavirus outbreak in China [J]. medRxiv, 2020,

[22] 韦雪芳. 呼吸道传染疾病的预防与控制 [J]. 现代诊断与治疗, 2017, 28(15): 2853-5.

[23] BANIK G R, ALQAHTANI A S, BOOY R, et al. Risk factors for severity and mortality in patients with MERS-CoV: analysis of publicly available data from Saudi Arabia [J]. Virologica Sinica, 2016, 31(1): 81-4.

[24] BAO Y, SUN Y, MENG S, et al. 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society [J]. The Lancet, 2020,

[25] SHULTZ J M, BAINGANA F, NERIA Y. The 2014 Ebola outbreak and mental health: current status and recommended response [J]. Jama, 2015, 313(6): 567-8.

[26] 樊富珉. SARS 危机干预与心理辅导模式初探 [J]. 中国心理卫生杂志, 2003, 17(9): 600-2.

[27] 袁彬, 刘钰. SARS 患者的心理问题及护理措施 [J]. 中华护理杂志, 2003,

[28] FAN E X. SARS: economic impacts and implications [J]. 2003,

[29] MORENS D M, FOLKERS G K, FAUCI A S. The challenge of emerging and re-emerging infectious diseases [J]. Nature, 2004, 430(6996): 242-9.

[30] 朱迎波, 葛全胜, 魏小安, et al. SARS 对中国入境旅游人数影响的研究 [J]. 地理研究, 2003, 22(5):

[31] HEDRICH A W. The Corrected Average Attack Rate from Measles among City Children [J]. American Journal of Hygiene, 1930, 11(576-600.

[32] PYLE G F. The diffusion of cholera in the United States in the nineteenth century [J]. Geographical Analysis, 1969, 1(1): 59-75.

[33] CAO W-C, DE VLAS S J, RICHARDUS J H. The severe acute respiratory syndrome epidemic in mainland China dissected [J]. Infectious disease reports, 2011, 3(1):

[34] 周海青, 郝春, 邹霞, et al. 中国人口流动对传染疾病负担的影响及应对策略: 基于文献的分析 [J]. 公共行政评论, 2014, 7(4): 10.

[35] BUSVINE J R. Insects and hygiene [M]. Insects and Hygiene. Springer. 1980: 1-20.

[36] BENENSON A S. Control of communicable diseases in man [M]. American Public Health Association, 1981.

[37] 刘冬平, 肖文发, 陆军, et al. 野生鸟类传染性疾病研究进展 [J]. 生态学报, 2011, 31(22): 6959-66.

[38] WEI J, LI Y. Airborne spread of infectious agents in the indoor environment [J]. American Journal of Infection Control, 2016, 44(9): S102-S8.

[39] KARPAS A. Origin and spread of AIDS [J]. Nature, 1990, 348(6302): 578.

[40] MENG B, WANG J, LIU J, et al. Understanding the spatial diffusion process of severe acute respiratory syndrome in Beijing [J]. Public Health, 2005, 119(12): 1080-7.

[41] CAUGANT D A, FRøHOLM L O, BøVRE K, et al. Intercontinental spread of a genetically distinctive complex of clones of Neisseria meningitidis causing epidemic disease [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1986, 83(13): 4927-31.

[42] BAROYAN O, GENCHIKOV L, RVACHEV L, et al. An attempt at large-scale influenza epidemic modelling by means of a computer [J]. Bull Int Epidemiol Assoc, 1969, 18(22-31): 107.

[43] RVACHEV L A, LONGINI JR I M. A mathematical model for the global spread of influenza [J]. Mathematical biosciences, 1985, 75(1): 3-22.

[44] PEIRIS J, GUAN Y. Confronting SARS: a view from Hong Kong [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences, 2004, 359(1447): 1075-9.

[45] WILDER-SMITH A. The severe acute respiratory syndrome: impact on travel and tourism [J]. Travel medicine and infectious disease, 2006, 4(2): 53-60.

[46] WU J T, LEUNG K, LEUNG G M. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study [J]. The Lancet, 2020, 395(10225): 689-97.

[47] 耿梦杰, 任翔, 王丽萍, et al. 中东呼吸综合征疫情由韩国传入中国不同城市风险的回顾性评估与探讨 [J]. 科学通报, 2016, 9): 1016-24.

[48] FANG L Q, DE VLAS S J, FENG D, et al. Geographical spread of SARS in mainland China [J]. Tropical Medicine & International Health, 2009, 14(14-20.

[49] AFFONSO D D, ANDREWS G J, JEFFS L. The urban geography of SARS: paradoxes and dilemmas in Toronto’s health care [J]. Journal of Advanced Nursing, 2004, 45(6): 568-78.

[50] GOH K-T, CUTTER J, HENG B-H, et al. Epidemiology and control of SARS in Singapore [J]. Annals-Academy of Medicine Singapore, 2006, 35(5): 301.

[51] 薛澜, 张强. SARS 事件与中国危机管理体系建设 [D], 2003.

[52] 薛澜, 张强. SARS 事件与中国危机管理体系建设 [J]. 清华大学学报, 2003,

[53] CHENG V C, CHAN J F, TO K K, et al. Clinical management and infection control of SARS: lessons learned [J]. Antiviral research, 2013, 100(2): 407-19.

[54] WU J, XU F, ZHOU W, et al. Risk factors for SARS among persons without known contact with SARS patients, Beijing, China [J]. Emerging infectious diseases, 2004, 10(2): 210.

[55] PEIRIS J S M, CHU C-M, CHENG V C-C, et al. Clinical progression and viral load in a community outbreak of coronavirus-associated SARS pneumonia: a prospective study [J]. The Lancet, 2003, 361(9371): 1767-72.

[56] ZHONG N. Management and prevention of SARS in China [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences, 2004, 359(1447): 1115-6.

[57] CHOWELL G, FENIMORE P W, CASTILLO-GARSOW M A, et al. SARS outbreaks in Ontario, Hong Kong and Singapore: the role of diagnosis and isolation as a control mechanism [J]. Journal of theoretical biology, 2003, 224(1): 1-8.

[58] WILDER-SMITH A, GOH K T, PATON N I. Experience of severe acute respiratory syndrome in Singapore: importation of cases, and defense strategies at the airport [J]. Journal of Travel Medicine, 2003, 10(5): 259-62.

[59] BELL D M. World Health Organization Working Group on prevention of international and community transmission of SARS [J]. Public health interventions and SARS spread, 2003, 1900-6.

『创建健康城市』

微信号:健康城市实验室WLANLab

原文始发于微信公众号(健康城市实验室WLANLab):【疫情思考】谢波 王潇 | 新冠肺炎疫情下城市人口流动性的管控 ——基于大数据的舆情挖掘与防疫政策评估

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏