导读

当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,我们需要共度时艰,一起努力控制疫情;也需要科学理性思考本次疫情的多个方面,反思和展望。中国城市科学研究会健康城市专业委员会和健康城市实验室启动系列推送,促进跨学科合作交流,推动多个学科共同探讨,从健康行为到健康环境,规划建设健康城市。

作者 | 姜 斌

香港大学,建筑学院,建筑系, 园境建筑学部;

城市环境与健康VR实验室,主任、助理教授、博导;

美国伊利诺伊大学香槟分校博士

一、健康的定义

人们常将健康狭义地理解为身体器质性的健康,而忽视心理健康和社会关系的健康。世界卫生组织对健康做出了全面的定义:“健康不仅是消除疾病或赢弱,也是体格、精神与社会的完全健康。”广义的健康还可以用福祉这一概念来表达。根据千年生态系统评估的定义,福祉除了包括身心健康以外,还包括满足基本物质需求、安全、良好的社会关系,以及个人选择和行动的自由。因此,健康应该不仅包含身心健康的平衡,也包含个人及社会的平等与和谐。

二、健康城市与景观在中国

城市化在中国已成燎原之势,据中国国家统计局数据,中国城镇人口占总人口比率从1982年的21%剧增至2018年的60%。无论是在西方还是中国,城市发展在创造巨大价值的同时,也产生了诸多的负面效应。人与有限绿色环境的疏离隔阂、都市生活带来的压力与焦虑、市民居住工作环境的嘈杂逼仄、和层出不穷的环境污染和传染性疾病已经对公众健康产生了显著的威胁。

三、理论框架及研究方向

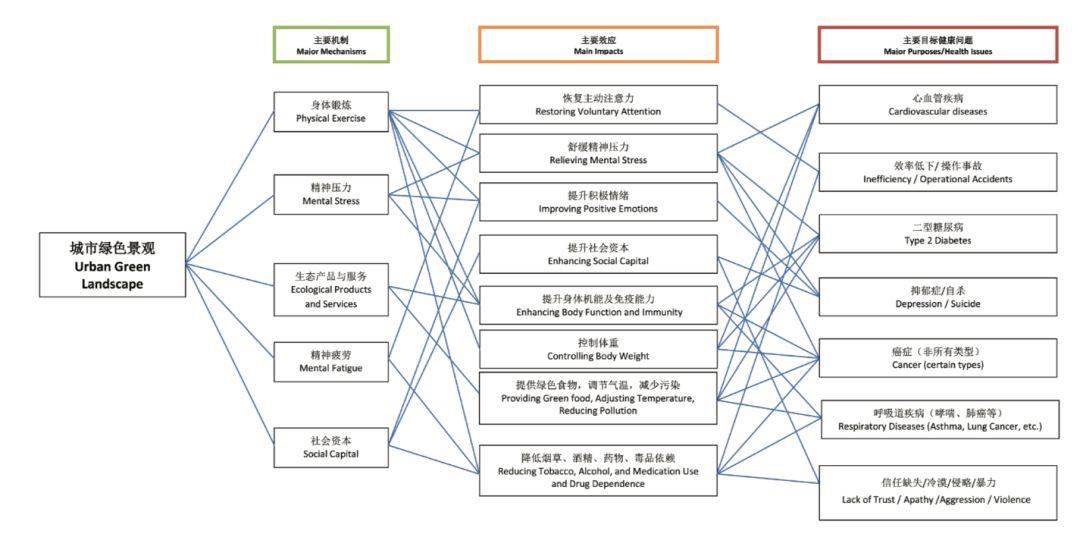

笔者试图用一个简明的理论模型来概括城市绿色景观对公众健康的影响机制:

同时,笔者在此尝试提出可以在中国展开深入研究和实践的七个较重要且新颖的方向,并特别建议广大博士生和硕士生针对这些问题进行研究、写作和实践。

1) 身心健康:关注城市绿色景观对个体的心理及器质性健康的影响:

Ø 景观的设计如何改善人们的心理健康,如提升心理安全感、抑制侵略性或暴力行为冲动、和提升身体锻炼的意愿?

Ø 景观的剂量与其对健康的影响:绿色景观的密度、人与绿色景观接触的时间、频次、或强度与身心健康之间有何关系?

Ø 景观环境如何在灾难或瘟疫期起到缓解焦虑、孤独、压抑等负面情绪?

Ø 如何量化和比较不同景观环境对人体免疫力的不同影响?

Ø 景观对预防和治疗重要疾病能做出何种程度的贡献?这些疾病包括病毒及细菌类传染性疾病、心血管疾病、糖尿病、肥胖症、肺癌、哮喘等?

Ø 景观的文化与精神意蕴与提升身心健康有何关系?绿色景观所激发的归属感、崇高感、神圣感是否存在某种程度的对健康的影响?

Ø 景观的物种、色彩、气味、材质、形态、空间构成、密度等特征与人的环境感知或行为方式有何关系?

Ø 就景观对人的影响:如何建立心理行为等表层特征与人体脑部机能、心肺功能、免疫系统功能等深层特征的科学联系并指导规划设计?

2)生活方式与行为习惯:关注改变人们的生活理念与生活习惯。我们需要理解下列问题在何种程度可以通过城市绿色景观设计可得到改善:

-

鼓励人们参与户外健身活动。

-

帮助人们摆脱对私家车的依赖,鼓励他们选择步行、自行车、或公共交通。

-

使市民有机会使用健康的、当地的食物。

-

提升市民的环境保护意识和为其创造参与环境保护的机会。

3)社会群体健康:关注对社群关系、社会融合度、社会资本的影响。

Ø 景观对积极通行方式(步行、自行车等)的友好程度如何影响社会资本的发展?

Ø 景观的数量、品质、空间结构与社会资本的发展有何关系?

Ø 集体性的景观体验与社群健康有何关系?

Ø 景观与城市设计如何对预防和解决社会问题做出贡献?这些社会问题包括社会信任感缺失、社群疏离与冲突、吸毒、自杀、及暴力犯罪等。

4)关注特殊或易感人群:关注社会弱势群体或身心较为脆弱敏感的人群的健康。

Ø 在城市绿色景观与公众健康的关系中,性别、年龄、职业、城乡差异、收入、教育程度、婚姻状况、成长经历等因素扮演何种角色?

Ø 景观与青少年儿童身心的健康发展有何关系?与青少年肥胖问题有何关系?

Ø 景观设计如何关照特殊或弱势人群(如自闭症患者、抑郁症患者、灾难幸存者、绝症患者、残疾人士、老年人、失业人士等)的身心健康?

Ø 针对居住于城市的外来流动人口,文化差异、城乡差异如何影响到景观与健康的关系?

Ø 景观设计如何为医护人员、城市白领、流水线工人、危险工种从业者普遍存在的过度疲劳问题、精神压力问题、抑郁问题、和免疫能力低下等问题作出贡献?

5)景观、污染治理、与健康:关注绿色景观对污染问题的贡献继而产生的健康效应。

Ø 景观设计如何为解决工业污染、农业污染、电子垃圾污染、生活垃圾污染做出贡献?

Ø 污染源周边的景观设计如何对处理水、空气、噪音、土壤污染、减少健康危害做出贡献?

Ø 景观的物种、结构、面积与其处理各种类型污染的能力有何关系?

6)重要规划与设计专题:关注重要或迫切需要研究的课题。

Ø 中国政府如何在制定城市绿地设计规范时将绿色景观的健康效应纳入考量?

Ø 不同内容、形式、和面积的城市绿色景观对改善城市热岛效应有何种程度的影响?

Ø 如何建立完善的测量指标系统来衡量城市绿色景观对大众健康的影响?

7)跨学科合作:关注如何实现重要跨学科评价体系和概念的联系。

Ø 景观的生态健康与该环境对大众健康的影响有何关系?

Ø 景观的景观生态结构与城市居民的身心健康有何关系?

Ø 景观审美评价与景观的健康效应评价有何关系?

四、行动创造健康城市与健康景观

综合以上一系列的研究发现,针对创造健康城市这一重要目标,我们可以提出以下关于城市景 观环境营造的关键行动。

1)重视城市绿色景观的疗愈性

首先,应该肯定城市绿色景观对于人体身心健康有着显著益处。每一个工作场所都应该让就业者有机会接触到绿色和绿色景观。应该去衡量现有的景观配置是否有利于恢复疲惫身心,舒缓因工作压力而产生的负面情绪,乃至起到疗愈各类身心疾病的作用;同时,应该重视剂量-曲线研究,确定绿色景观对某类疾病能产生显著疗效所需的最小和最优剂量。再则,重视绿色景观的注意力恢复效应在教育性场所的应用。发掘绿色景观对于学习、科研、创作等需高度主动性注意力的活动的促进作用。

2)城市儿童在绿色景观里玩耍和成长

所有儿童都应当去充分接触绿色,在绿色景观中玩耍和成长。如今城市中遍布的、千篇一律的塑胶场地和游乐设施对儿童的身心发展有着极大的约束甚至伤害。景观设计师和投资者应尽快摒弃这种 “懒人”式的设计,为儿童提供更为健康、自由、和拥抱绿色的玩乐环境。

3)城市绿色景观的公众参与性

公众参与在营造绿色健康城市过程中的重要性也应当得到重视,这应当是一项全民动员的绿色健康运动。

4)城市绿色景观的创造性

我们应当学会拥抱新的事物,善于去发现那些看似不可思议、但实则潜力巨大的机会去创造 更多更好的绿色景观。例如纽约进行的车顶花园实验,设计师试验成功一个面积很小的公共巴士车顶花园。虽然看似渺小的一个改变,但可能会因巴士数量巨大而集腋成裘,在城市尺度产生显 著的健康和生态效应。

5)城市绿色景观的可持续性

最后,应当看到城市化仍然在中国如火如荼地推进,我们应当及时汲取历史的教训,以谨慎 的态度和巧妙的方式对环境进行优化。在这一过程中,设计师应避免简单否定现有环境的思路来 建设所谓的“理想景观”,应避免未经仔细调查研究而将现状场地推平重来的粗暴方式,应充分了解和利用场地已有的优良绿色和生态条件。

五、总结

可以看到目前大家都空前重视健康城市与健康景观的概念,社会各界都在讨论如何通过塑造良好的城市环境以提升人民的健康与福祉,这是非常好的事情,代表了一种进步的方向。但是,我们需要警惕的是,如果我们只有在面临新冠这样的重大公共卫生危机时才会想起营造健康城市环境的重要性,才会急急忙忙找药方,而且希望服药后迅速、全面地解决问题,这一定是非常不切实际、急功近利的做法。而更让人忧心的是, 在此次危机过去后,我们又很快把我们应该做的、计划做的这件事情忘记,投身到新的热点和浪潮中去了。建设健康城市和健康景观是长期、艰巨、且细致的任务,我们应该以此次危机为契机,去思考规划和建设的新政策和新举措,通过长期的努力改善人居环境,才能避免我们的社会与个人在未来对灾害和疾病有足够的免疫力和抵抗力。

参考文献:

1. Jiang, B*., Wang, H.Q., Larsen, L., Bao, F., Li, Z., & Pryor, M. (2019). Quality of sweatshop factory outdoor environments matters for workers’ stress and anxiety: A participatory smartphone-photography survey. Journal of Environmental Psychology, 101336. doi:https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2019.101336

2. Zhang, X. L. & Jiang, B*. (2019). Cultivation of Grit: A Type of Nature Education for Urban Preschool Children. Landscape Architecture. 26 (10): 40-47. doi: 10.14085/j.fjyl.2019.10.0040.08.

3. Jiang, B*. (2019). Nine Questions toward Influences of Emerging Science and Technology on Urban Environment Planning and Design. Landscape Architecture Frontiers, 7(2), 66-75. https://doi.org/10.15302/J-LAF-20190206

4. Jiang, B*., Mak, C. N. S., Zhong, H., Larsen, L., & Webster, C. J. (2018). From Broken Windows to Perceived Routine Activities: Examining Impacts of Environmental Interventions on Perceived Safety of Urban Alleys. Frontiers in Psychology, 9(2450). doi: 10.3389/fpsyg.2018.02450

5. Jiang, B*., Schmillen, R., & Sullivan, W. C. (2018). How to waste a break: using portable electronic devices substantially counteracts attention enhancement effects of green spaces. Environment and Behavior. doi: 10.1177/0013916518788603

6. Jiang, B*., Chen, J., & Wang, L. (2018). Cardiovascular diseases due to stress arisen from social risk factors: A synopsis and prospectiveness. Nano LIFE. doi: 10.1142/S1793984418400032

7. Suppakittpaisarn, P*., Jiang, B., Slavenas, M., & Sullivan, W. C. (2018). Does density of green infrastructure predict preference? Urban Forestry & Urban Greening. doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.02.007

8. Jiang, B*. (2018). The road to a healthy city: The benefits of Urban Nature for Mental Health. Urban and Rural Planning. 2018 (3): 13-20.

9. Jiang, B*., Mak, C. N. S., Larsen, L., & Zhong, H. (2017). Minimizing the gender difference in perceived safety: Comparing the effects of urban back alley interventions. Journal of Environmental Psychology, 51, 117-131. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.03.012

10. Jiang, B*., Deal, B., Pan, H., Larsen, L., Hsieh, C.-H., Chang, C.-Y., & Sullivan, W. C. (2017). Remotely-sensed imagery vs. eye-level photography: Evaluating associations among measurements of tree cover density. Landscape and Urban Planning, 157, 270-281. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.07.010

11. Jiang, B*. (2017). Measuring Impacts Of Ordinary Green Landscapes On Human Health And Transforming Research Findings Into Design Solutions: Four Important Issues, Time+Architecture, 157, p. 34-37.

12. Jiang, B*., Li, L., Zhang, T. (2017). Exploring Relationship between Urban Spatial Elements and Public Health: Using‘the Image of City’Theory as a Research Framework. Shanghai Urban Planning Review, 134, 63-68.

13. Jiang, B*., Li, D., Larsen, L., & Sullivan, W. C. (2016). A Dose-Response Curve Describing the Relationship Between Urban Tree Cover Density and Self-Reported Stress Recovery. Environment and Behavior, 48(4), 607-629. doi: 10.1177/0013916514552321

14. Jiang, B*., Larsen, L., Deal, B., & Sullivan, W. C. (2015). A dose–response curve describing the relationship between tree cover density and landscape preference. Landscape and Urban Planning, 139(0), 16-25. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.018

15. Jiang, B*., Zhang,T., Sullivan, W.C. (2015). Healthy Cities: Mechanisms and Research Questions Regarding the Impacts of Urban Green Landscapes on Public Health and Well-being. Landscape Architecture Frontiers, 3(1), 24-35.

16. Jiang, B*. (2015). Examining the Urban Environment through the Eyes of a Pediatrician: an Interview with Richard J. Jackson. Landscape Architecture Frontiers, 3(1), 62-69.

17. Jiang, B., Chang, C. Y., & Sullivan, W. C*. (2014). A dose of nature: Tree cover, stress reduction, and gender differences. Landscape and Urban Planning, 132, 26-36.

原文下载和其它参考文献请查阅:https://www.researchgate.net/profile/Bin_Jiang21

『创建健康城市』

微信号:健康城市实验室WLANLab

原文始发于微信公众号(健康城市实验室WLANLab):【疫情思考】健康城市景观的理论框架及重要研究方向与问题

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏