从城市生态系统视角展望理想的健康城市

城市生态环境关系着人类在城市生活的舒适性与安全性,2020年武汉市公共卫生事件的爆发不仅仅是流行病学的问题,也暴露了现今人类城市化进程中人与自然共生关系的问题。

追溯到1854年,英国发生了严重的霍乱,伦敦市布劳德大街的疫情十分严重。当时人民还并不清楚此次霍乱的传染原理。约翰·斯诺(John Snow)为了了解疫情,记录了每天的死亡人数和伤患人数,并将死亡患者的空间坐标点标注在地图上,形成点地图(图1)。发现在半径250码(228.6 m)范围内,有近700人死亡。约翰·斯诺通过这张图,进行了空间统计分析并发现所有的死亡案例几乎都发生在一个叫宽街的地方。通过实地调研以及跟附近市民的交谈,发现感染者大多用过宽街的一口公用水井取水。由于当时的伦敦基础设施不够完善,离水井不到3英尺(0.91 m)的化粪池的污染物质通过土壤渗透污染了井水,导致了霍乱的散播。随后约翰·斯诺建议关闭该水井,逐渐缓和了疫情。直到1884年,德国学者罗伯特从粪便中分离出了霍乱孤菌,才找到了疫情的医学解释。

1 伦敦宽街附近发病人群的城市空间分布图

图片来源:FINE P, VICTORA C G, ROTHMAN K J, et al. John Snow’s Legacy: Epidemiology without Borders[J]. Lancet, 2013, 381(9874): 1302-1311.

约翰·斯诺把霍乱病例放在城市地理网格上,将统计学和城市空间点地图结合,开创了地理流行病学的先河。使人们直观地理解了疫情爆发点在城市空间上的具体分布。此次武汉公共疫情的爆发,城市大数据空间地图的快速响应使得市民可以了解到疫情实时动态,对防止疫情快速扩散起到了一定的作用。

城市生态系统是城市居民与其所在环境相互作用形成的统一整体,也是人类对自然环境的适应、加工、改造而建设起来的特殊的人工生态系统。现代的城市规划是把双刃剑,人类创建了满足自身需求的舒适城市环境,却干预了自然的环境与生态。从伦敦霍乱时间点来看,城市规划设计的基础设施本应更好地服务市民的生活,但在流行病爆发时,密集的人口、不完善的城市基础设施反而加速了城市流行疾病的传播。

“理想的”健康城市也许是一个永远无法完全实现的目标。尽管如此,城市建设者们一直在科学知识允许的范围内,从工程技术领域尽可能地去实现它。现在有足够的生态学知识以供学者来提出建议,然而这需要学者们进行长期的研究,深入地了解城市与自然环境的相互作用机理。

与疾病抗争的历史,也是人类发展的历史。在这场没有硝烟的战争中,对疾病现状的关注、对复杂现象的洞察、对科学方法的应用均必不可少。但由于我们生活在庞杂的生态系统体系之中,城市与自然的关系还未能完全被人类所掌握。现代的城市规划包含了城市中的人类和城市化的土地景观,也是社会学、地理学、城市规划、园林、工程、经济学、人类学、气候学、公共卫生、生态学等多学科交叉的科学,这种特质决定了我们需要研究人类和自然系统复杂的相互关系。本研究的内容将从宏观层面(人类与地球的相互关系),中观层面(城市化与公共健康)、专项层面(城市绿地环境与市民健康),以及方法层面(基于健康视角的城市绿地空间尺度)解析,最后提出关于未来规划发展策略的5部分阐述。

●1 人类与地球●

人类对地球生态系统有着非凡的影响,迄今为止人类已经使用了大约30%~50%的陆地表面,消耗了超过50%的可得地表淡水。工业革命以来,大气中二氧化碳浓度增加近30%;地球上60%的氮元素被人为固定,25%的鸟类在地球上灭绝了。与其他生物体一样,人类会根据自身的需求对外界环境进行修改。人口的增长和城市化的发展导致地球环境发生了巨大的变化,地球表面几乎所有的生态系统都受到了人类的影响。

人类同时影响了其它物种的进化轨迹和速度。随着抗生素的广泛使用,目前细菌对抗生素的耐药性问题已十分严重,正在对全球健康构成威胁。人类主导的地球变化还包括释放到自然界中的化合物,这使得动、植物会调整自身的外观和生长习性,以适应外界生态环境的变化。了解人类对地球进化轨迹所产生的影响会降低人类对其它物种的潜在破坏性,还会大大降低经济和社会成本。

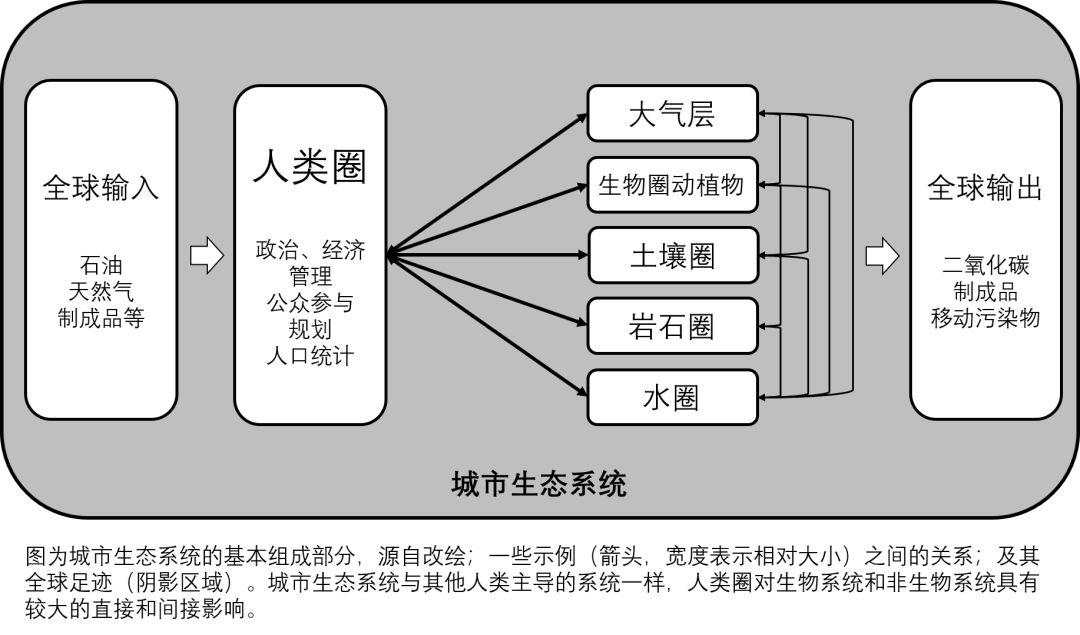

图2展示了城市化的进程对地球生态系统的影响。对于石油、天然气等的使用使得人类活动改变了大气、生物、土壤、岩石以及水圈等生物圈。农业、工业、渔业等产业改变了地表形态以及主要的生物化学循环,其中最严重的是引发的全球气候变化导致生物多样性的不可逆损失。

2 城市化的进程对地球生态系统的影响

图片来源:作者自绘

城市发展改变了原本的土地利用方式,土地性质的转换彻底改变了自然生态系统的结构和功能,是全球生物多样性丧失的主要驱动力,直接影响了当地乃至区域的气候环境,导致更多的温室气体被释放:比如甲烷浓度增加,一氧化碳浓度升高。人口集中在海岸附近大约100 km左右,海岸线受到严重的影响,大面积的沿海湿地、陆地和海洋之间的相互作用关系已经发生了改变。例如全球约50%的红树林生态系统已被人为改造或破坏。全球变暖、臭氧层破坏、淡水资源危机、能源短缺、森林资源锐减、土地荒漠化、物种加速灭绝、有毒化学品污染等诸多问题始终困扰着人类的生存环境,合理地对地球资源进行可持续地利用是人与地球相处的关键因素。

●2 城市化与公共健康 ●

19世纪初,全球城市人口为5 000万,仅占世界总人口的5.1%。而随着2次工业革命的先后开展,世界总人口在100年间增长了70%。其中,城市人口增长340%。20世纪,世界人口在前50年增长了52%,城市人口增长230%,城市化水平提升了14%;后50年,世界总人口增长了110%,城市人口增长了208%。城市人口的增长带来大量的土地需求,土地性质的转变影响了自然生态环境。广义上来说,城市的生态环境包括城市建成区、城市近郊、城市远郊,以及互相之间传递物质能量的通道。生态学意义上的城市系统产生的生态效应会对包括土壤、气候、水体等生态元素产生一定的作用。城市化造成了人口集聚、环境资源消耗等诸多问题,回顾历史,城市的快速发展引发的公共健康问题一直困扰着我们。

1)伦敦烟雾事件。1952年,城市工厂与居民取暖烧煤所产生的废气聚集在伦敦上空,随着污染物浓度的不断增加,许多人出现胸闷、窒息等不适感,大雾之后的两个月内有数千人相继死亡。

2)日本水俣病事件。日本政府注重城市的发展而忽略了生态的保护,导致工业废水直接排放进水俣湾之中,污染了水生态环境,从而污染鱼虾,进一步使得人们中毒。

3)西非埃博拉病毒事件。2014年,埃博拉病毒开始在西非肆虐,感染了不同的人口群体。这些城市人口密集、管理混乱,为埃博拉病毒的传播创造了条件。

通过历史案例分析,城市的快速发展使得我们付出了高昂的代价。城市化造成公共健康问题的原因可归纳为以下3方面:1)对生态环境产生影响,并进一步影响人们生存的公共环境质量,从而在人群中产生公共健康问题;2)促进人口聚集,密集的人群有利于病毒传播,延长传播时间,并提高病毒的致死率;3)城市内物质能量流动快,从而加快人口流动,增加病毒传播机会,使得更多易感染人群暴露在病毒传播的环境之内。

●3 城市绿地环境与市民健康 ●

随着生活水平的提高,人们对绿色健康生活方式的兴趣与日俱增,推动了许多关于调查分析城市环境中自然景观与人类健康之间存在联系的研究。城市绿地环境可概念化为由相互连接的多功能绿色和蓝色空间或绿色基础设施组成,这在城市地区尤为重要。部分研究认识到蓝绿空间对健康的影响可能通过多种途径发生,两者共同发挥着明显的治疗作用,其可用性、可及性和质量与人类健康有关。

从城市绿地与生理健康的关联方面来看,医学相关研究发现城市绿色空间对市民健康的积极作用。在公共健康方面,马勒(Maller C)等人的研究证实了城市绿地对改善亚健康等都具有积极作用。同年,马斯(Maas)等通过对250 782名居民住址所在地周围1 km和3 km半径内的绿地百分比(包括城市绿地,农业用地和自然绿地)与其总体健康状况的关系进行多级逻辑回归分析,研究结果表明:1)人们居住环境中的绿色空间百分比与居民的总体健康状况呈正相关;2)大城市中的老年人、年轻人、中等及以上文化程度的人似乎从居住环境中的绿地中受益更多。基于后者,关于不同年龄和社会经济地位的人的总体健康与城市绿地的关系,米切尔(Mitchell)和波普汉(Popham)以城市居民社会经济地位给人带来的健康不平等现象为切入点,研究并得出了一些结果:城市中自然环境最好的区域内健康不平等程度最低;同时,与收入相关的健康不平等现象在拥有更多人均绿地面积的人群中不那么明显。

对专项疾病的既往研究表明,城市绿地在降低心脑血管及肺部疾病方面的效益最为显著。通过对公共开放空间的可达性、绿色程度、大小和类型与调查参与者的健康数据建立回归模型分析,帕奎特(Paquet C)等和塔莫西纳(Tamosiunas)等的研究发现,相较于数量或一定区域内的占地面积比例,公共开放空间的质量和特征与居民心脏代谢健康更为密切相关,且这种关联常以人在其中进行的体育活动为媒介。这一方面,国内相关研究也得出了类似的结论,对城市绿地数量、质量,绿地布局(可达性)和疾病患病率进行关联性分析,谭冰清等的研究发现绿色空间在减少肝癌、慢性乙肝和心脏病的患病几率上具有积极作用。在这一课题上,一些学者从更为深入和细致的层面切入,也得到了同样的结论。王兰等在城市绿地布局的基础上又考虑了绿地规模,并更为细致地考虑了植被种类的影响,研究结果表明城市绿地的景观破碎程度与肺部疾病的发病率正相关,且城市绿地的植物选择与肺癌患病率显著相关。

●4 基于健康视角的城市绿地空间解析 ●

19世纪前期,约翰·斯诺开创性地把发病地理位置与城市地图相关联,使得城市空间信息与公共健康建立了联系。直至今日,地理信息系统的进步使得城市蓝绿空间与健康的相关研究涉及不同规模、不同类型的环境信息。现有研究通常涉及在不同缓冲区内以及各种空间尺度或者研究单元(例如个体,社区,城市)内进行绿地接触评估。在城市蓝绿空间与人类健康关系的研究中,阐明如何应用空间规模、数据集及各种分析方法,对未来健康城市的营造具有指导意义。这一部分主要整理了当前在蓝绿空间与环境健康之间关系的研究中的应用空间规模、数据集、方法和分析方式。

空间尺度是地理分析中的一个基本概念,与表示感兴趣区域的分析单元的选择有关。空间尺度对于绿色空间与健康关系的研究来说非常重要,绿地的表示和量化对数据收集和分析也至关重要。研究显示,常用的从微观到宏观的空间尺度分为:个体尺度、社区尺度、城市尺度。空间分析需要考虑不同的尺度带来的影响。个体尺度一般在10~100 m之间变化,考虑到周围环境关系,在这个尺度上,对环境发生的任何变化都很敏感。社区尺度可以理解为大多数人花费大量时间活动的区域。城市尺度的范围比个人和社区尺度要广,并且该范围通常涵盖城市居民在日常活动中习惯使用的所有空间。

从绿色空间的接触形式来看,如何在感兴趣区域内体验自然环境是当前针对城市绿色空间健康益处的研究提出的基本问题之一。绿色空间的可用性是指某个特定地点在一定范围内可使用的绿地的物理量(例如,在距房屋、学校或其他有代表性空间的一定范围内,可使用绿地的面积或数量)。绿色空间的可达性是指绿地到具体地点的空间邻近性(例如,到最近地点的使用缓冲区面积、距离或行进时间)。绿地的可见性是指从某个特定的景点可以看到的绿地的数量。

3 绿色空间接触类型

图片来源:作者自绘

绿色空间的常用数据可以大致分为2种不同类型:1)遥感卫星获取的数据指标、土地利用与土地覆盖数据指标;2)归一化植被指数、土壤调整植被指数和增强型植被指数。这2种方法都广泛适用于测量暴露区域内绿地。此外,还有少数研究使用了谷歌街景图像,应用了计算机视觉或图像分析技术。Nutsford等人使用基于数字高程模型的视域分析来代表绿色空间。不同的数据类型、指标和数据来源会导致绿地分辨率的不同。

从绿地空间的可用性角度来看,使用最多的空间接触测量方法是在特定感兴趣区域内估计的绿地的可用性,研究范围主要是社区范围,根据所使用的空间数据的类型,对可用性进行了不同的量化。可用性主要通过平均归一化植被指数值,绿地的覆盖率、面积,绿色空间的数量进行量化。既往研究中,多数文章研究了绿地可用性与健康指标之间的关联,大多数研究中明确发现绿地可用性与健康指标之间存在显著的正相关(图4)。

4 健康指标与空间尺度/绿色空间接触评估类型之间的关联

图片来源:作者改绘

从绿地空间的可达性角度来看,不同程度的可达性对于健康方面有不同的影响。Mukherjee等人发现,到达绿地的最近的距离与抑郁症的减少之间存在显著的正相关;Cutts等人发现,在400 m的固定距离内进入当地公园与健康指标之间呈现显著正相关;Pietila等人发现,超过1 000 m的绿地距离会对健康造成负面影响;Jonker等人发现到绿地的平均最短距离与人的预期寿命之间存在显著的相关性。这些例子强调了这样一个事实,即改变进出绿地的固定距离也可能影响身体健康或心理健康。

既往研究表明,可达性经常与可用性结合使用来评估绿地的影响。因此,不能确定不同的健康结果仅与可达性的差异有关。使用不同的方法来定义和测量可达性可能会影响绿地与健康指标之间关联的显著性水平。从尺度方面来看,社区尺度的相关研究远大于个人尺度和城市尺度。从接触评估类型来看,可用性与可达性研究远大于可见性研究(图4)。

从绿地空间的可见性角度来看,近年来,使用了可见性来衡量绿地的接触程度,都发现绿地可见性与健康指标之间存在显著正相关。这些文章中使用的可见性测量包括使用数字高程模型的垂直能见度指数、基于卷积神经网络的谷歌街景全景图像分析以及基于图分析的横向可视性。Nguyen等人使用邮政编码来评估绿地可见性,Nutsford等人使用缓冲距离(如超过3 km)来评估绿地可见性。相比之下,Zhai和Baran在研究中并未使用任何方法定义的绿地接触边界,而是基于空间句法评估沿路径的横向可见性(即人在行走时能看到多少周围环境,绿色空间的存在会中断人的侧视线)。绿地可见性与人的感知和其他影响人健康的因素有关,因此,评估绿地可见性与健康指标之间的关系是有价值的。

●5 结论与建议 ●

未来的健康城市建设应基于生态环境为框架进行,中国快速的城市化发展基本满足了市民基本的生活需求,一个更加精细的以人为本的健康城市愿景应当被描绘。笔者从人类与地球的关系,到城市化发展与公共健康的问题,再到绿地环境健康与空间解析方法几个方面进行了探讨,对于未来健康城市的发展提出以下4点建议。

5.1 从人类统治地球到人与地球和谐共生

从宏观角度来看,人类主导的城市化发展彻底改变了地球的生态环境,首先应该努力降低改变地球生态系统的速度。只有人类主导的生态系统变化缓慢,生态系统以及其他物种才会更有效地应对人类对生态环境施加的变化。降低人类对地球影响的增长速度涉及减慢人口的增长以及尽可能有效地利用资源。其次,加快了解地球生态系统的速度。生态研究本质上是复杂而艰巨的:地球生态系统过于庞杂,需要对人口和各尺度的生态系统进行测量和监测;阐明生态过程的实验研究应面向区域尺度和全球模型进行开发测试与验证;与广泛的生物、地球、大气和海洋科学相结合。理解以人类为中心的星球所面临的挑战,在未来的研究过程中应包括全球变化的人类层面,即人类行为的社会,经济,文化和其他驱动因素。最后,人类在地球上的主导地位意味着我们无法逃脱管理地球的责任。我们的活动正在对地球的生态系统造成巨大的影响。面对这些变化,保持物种、种群、群落的多样性,保持“野生”物种的多样性和“野生”生态系统的功能都需要全人类的共同努力。人与地球的和谐共生才是解决之道。

5.2 构建更加坚实的学科研究基础

城市规划已经基本解决了居住、工作、游憩与交通等问题。但随着社会的快速变革,生活在城市中的人们会面临更加复杂以及多变的生活问题。城市规划需要框架性整理和开创性思维的引入才能完善其科学性。这就需要多学科视野、城市数据的分享、研究团队的配合。这里需要强调的是,体系与基石更具有决定意义。曾经的Tobler地学第一定律 “任何事物都相互关联,相近的事物关系更密切”看似通俗浅显,但已故李小文院士曾经对于“相近”(“near”things)提出了十几种解释,推动了遥感科学与地理科学的快速结合与进步。我们需要此类为城市规划奠定框架性的理论,并在此基础上结合多学科交叉的优势,更好地探索更具实际意义的科学问题。科学也不是永远正确和不变的,对人类生存的城市的认知和探索是没有止境的。

5.3 完善面向公共健康的城市规划体系

本次武汉公共卫生事件并不是单纯的公众卫生问题,由于发生的地点是城市,更暴露了城市规划中的诸多问题。回顾150多年前英国霍乱事件,人类经历的惨痛事件必然会推动城市的发展、相关学科的进步,在这些方面我们应当抱有信心,理想的健康城市也应该是未来城市发展的目标与愿景。

回顾历史,城市化导致了很多公共健康问题。公共健康不仅依赖个人生活方式和行为习惯,更依赖城市经济、居住环境、社会条件等诸多因素的支持。目前的城市发展建设多重视经济效益,而在未来,建设健康的自然和社会环境将成为城市发展的必然要求。

面向健康的城市规划应当将人的健康为城市的规划、建设、运行管理的中心,解决环境卫生基础设施问题:通过改善硬件基础设施,提高公共服务水平;通过改变环境、加强预防和釆取适当治疗干预措施,从环境、社会、经济制度、文化等全方位解决健康问题,将公共卫生扩展到人群健康能力的构建,从而更好地促进群众身心健康。

未来的城市,让健康观念回归公共政策将会成为城市发展的必然要求。为了解决相应问题,以健康为导向、以人为本、以全面提升城市化质量和水平为目标的城市发展,走健康城市化道路,解决城市化带来的健康相关问题,一个更加细分与全面的城市规划框架应该是城市化发展的方向。

5.4 基于绿地空间解析的健康研究探索

大数据的分析与使用是未来智慧城市发展的方向,但这里需要强调大数据并不是万能的,对于城市研究的本质不应是为了量化某些问题。定性地发现城市问题,从0到1是城市问题探索与研究的重要部分。

多学科交叉的数据共享应是未来城市研究的关键,城市生态研究的复杂性主要在于是否应把人纳入城市生态范畴,更多的研究表明人是城市生态研究中不可或缺的部分。正是由于人的行为,社会学与生态学的结合与交叉也增加了复杂性。曾经的社会调查,问卷分析等关于城市的研究由于样本的限制,制约了研究的普遍性与代表性。现今,各行业的数据都向着大数据发展,各行各业的数据共享与使用是值得关注的。

健康的城市构建过程中,城市绿地的地位举足轻重。在城市绿地健康研究中,空间尺度分析的差异影响了与健康结果关联的强度。在确定接触量时,可用性和可达性是最常见的测量方法。我们发现对可见性的研究较少。但这几方面对于理解绿地对健康的影响都至关重要。关于研究中的尺度、接触面积和接触类型的变化,未来可以通过更高精度的遥感影像数据来提高分析精度。同时,应考虑完善绿色空间评估、重视多尺度条件下的研究。

注:此文未正式发表,非最终版本,发表前请勿引用

●参考文献 ●

[1] NEWSOM S W. Pioneers in Infection Control: John Snow, Henry Whitehead, the Broad Street pump, and the Beginnings of Geographical Epidemiology[J]. Journal of Hospital Infection, 2006, 64(3): 210-216.

[2] FINE P, VICTORA C G, ROTHMAN K J, et al. John Snow’s Legacy: Epidemiology without Borders[J]. Lancet, 2013, 381(9874): 1302-1311.

[3] 王素斋.新型堿镇化科学发展的内涵、目标与路径[J].理论月刊,2013(4):54-62.

[4] BAI X, SHI P, LIU Y. Realizing China’s Urban Dream[J]. Nature, 2014, 509(7499): 158-160.

[5] BAI X, CHEN J, SHI P. Landscape Urbanization and Economic Growth in China: Positive Feedbacks and Sustainability Dilemmas[J]. Environmental Science & Technology, 2012, 46(1): 132-139.

[6] 刘航,申格,黄青.武汉市城市热岛效应演变及其与土地利用变化的关系[J].长江流域资源与环境,2017,26(9):1466-1475.

[7] 杨英宝,江南.南京市气温和热岛效应变化特征[J].气象科学,2009,29(1):88-91.

[8] NORDBO E C A, NORDH H, RAANAAS R K, et al. GIS-derived Measures of the Built Environment Determinants of Mental Health and Activity Participation in Childhood and Adolescence: a Systematic Review[J]. Landscape & Urban Planning, 2018, 177: 19-37.

[9] MARKEVYCH I, SCHOIERER J, HARTIG T, et al. Exploring Pathways linking Green Space to Health: Theoretical and Methodological Guidance[J]. Environmental Research, 2017, 158: 301-317.

[10] NIEUWENHUIJSEN M J, KHREIS H, TRIGUERO-MAS M, et al. Fifty Shades of Green[J]. Epidemiology, 2017, 28(1): 63-71.

[11] HARTIG T, MITCHELL R., DE VRIES S, et al. Nature and Health[J]. Annual Review of Public Health, 2014, 35: 207-228.

[12] PAQUET C, ORSCHULOK T P, COFFEE N T, et al. Are Accessibility and Characteristics of Public Open Spaces Associated with a Better Cardiometabolic Health?[J]. Landscape & Urban Planning, 2013, 118: 70-78.

[13] TAMOSIUNAS A, GRAZULEVICIENE R, LUKSIENE D, et al. Accessibility and Use of Urban Green Spaces, and Cardiovascular Health: Findings from a Kaunas Cohort Study[J]. Environmental Health, 2014, 13(1): 20.

[14] WANG L, LIAO SH W, WANG M. Study on Spatial Factors of Urban Green Space Affecting Respiratory Health: a Case in a Central District of Shanghai[J]. Urban Architecture, 2018(9): 10-14

[15] LOVASI G S, QUINN J W, NECKERMAN K M, et al. Children Living in Areas with more Street Trees have Lower Prevalence of Asthma[J]. Journal of Epidemiology and Community Health, 2018, 62(7): 647-649.

[16] NIELSEN T S, HANSEN K B. Do Green Areas Affect Health? Results from a Danish Survey on the Use of Green Areas and Health Indicators[J]. Health and Place, 2007, 13(4): 839-850.

[17] BEIL K, HANES D. The Influence of Urban Natural and Built Environments on Physiological and Psychological Measures of Stress: a Pilot Study[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2013, 10(4): 1250-1267.

[18] STIGSDOTTER U K, EKHOLM O, SCHIPPERIJN J, et al. Health Promoting Outdoor Environments-Associations between Green Space, and Health, Health-Related Quality of Life and Stress Based on a Danish National Representative Survey[J]. Scandinavian Journal of Public Health, 2010, 38(4): 411-417.

[19] RATCLIFFE E, GATERSLEBEN B, SOWDEN P T. Bird Sounds and their Contributions to Perceived Attention Restoration and Stress Recovery[J]. Journal of Environmental Psychology, 2013, 36: 221-228.

[20] ASTELL-BURT T, FENG X, KOLT G S. Mental Health Benefits of Neighbourhood Green Space are Stronger among Physically Active Adults in Middle-to-Older Age: Evidence from 260,061 Australians[J]. Preventive Medicine, 2013, 57(5): 601-606.

[21] JIA P, CHENG X, XUE H, et al. Applications of Geographic Information Systems (GIS) Data and Methods in Obesity-Related Research[J]. Obesity Reviews, 2017, 18(4): 400-411.

[22] BETHLEHEM J R, MACKENBACH J D, BEN-REBAH M, et al. The Spotlight Virtual Audit Tool: a Valid and Reliable Tool to Assess Obesogenic Characteristics of the Built Environment[J]. International Journal of Health Geographics, 2014, 13(1): 52.

[23] EKKEL E D, DE VRIES S. Nearby Green Space and Human Health: Evaluating Accessibility Metrics[J]. Landscape & Urban Planning, 2017, 157: 214-220.

[24] HARTIG T, MITCHELL R, DE VRIES S, et al. Nature and Health[J]. Annual Review of Public Health, 2014, 35: 207-228.

[25] MARKEVYCH I, SCHOIERER J, HARTIG T, et al. Exploring Pathways Linking Green Space to Health: Theoretical and Methodological Guidance[J]. Environmental Research, 2017, 158: 301-317.

[26] HOULDEN V, WEICH S, DE ALBUQUERQUE J P, et al. The Relationship between Green Space and the Mental Wellbeing of Adults: a Systematic Review[J]. PLoS One, 2018, 13(9): 20-30.

[27] LEE A C, MAHESWARAN R. The Health Benefits of Urban Green Spaces: a Review of the Evidence[J]. Public Health, 2011, 33(2): 212-222.

[28] VILLENEUVE P, YSSELDYK R, ROOT A, et al. Comparing the Normalized Difference Vegetation Index with the Google Street View Measure of Vegetation to Assess Associations between Greenness, Walkability, Recreational Physical Activity, and Health in Ottawa, Canada[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(8): 1719.

[29] LI X, GHOSH D. Associations between Body Mass Index and Urban “Green” Streetscape in Cleveland, Ohio, USA[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(10): 2186.

[30] NUTSFORD D, PEARSON A L, KINGHAM S, et al. Residential Exposure to Visible Blue Space (but not Green Space) Associated with Lower Psychological Distress in a Capital City[J]. Health Place, 2016, 39: 70-78.

[31] LABIB S M, LINDLEY S, HUCK J J. Spatial Dimensions of the Influence of Urban Green-Blue Spaces on Human Health: a Systematic Review[J]. Environmental Research, 2018, 180: 2020.

[32] CUTTS B B, DARBY K J, BOONE C G, et al. City Structure, Obesity, and Environmental Justice: an Integrated Analysis of Physical and Social Barriers to Walkable Streets and Park Access[J]. Social Science and Medicine, 2009, 69(9): 1314-1322.

[33] PIETILÄ M, NEUVONEN M, BORODULIN K, et al. Relationships between Exposure to Urban Green Spaces, Physical Activity and Self-Rated Health[J]. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 2015, 10: 44-54.

[34] JONKER M F, VAN LENTHE F J, DONKERS B, et al. The Effect of Urban Green on Small Area (Healthy) Life Expectancy[J]. Journal of Epidemiology and Community Health, 2014, 68(10): 999-1002.

[35] CUSACK L, LARKIN A, CAROZZA S E, et al. Associations between Multiple Green Space Measures and Birth Weight across two US Cities[J]. Health Place, 2017, 47: 36-43.

[36] LAATIKAINEN T E, BROBERG A, KYTTÄ M. The Physical Environment of Positive Places: Exploring Differences between Age Groups[J]. Preventive Medicine, 2017, 95: S85-S91.

[37] SARKAR C, GALLACHER J, WEBSTER C. Urban Built Environment Configuration and Psychological Distress in Older Men: Results from the Caerphilly Study[J]. BMC Public Health, 2013, 13(1): 695.

[38] ZHAI Y, BARAN P K. Do Configurational Attributes Matter in Context of Urban Parks? Park Pathway Configurational Attributes and Senior Walking[J]. Landscape & Urban Planning, 2016, 148: 188-202.

●作者简介 ●

● 殷炜达

男/博士/北京林业大学园林学院副教授/研究方向为生态城市设计、城市绿地规划、城市绿地安全

●相关阅读 ●

● LA聚焦 | 董禹 李丰婧:共同战“疫” ——疫情中对社区治理发展的思考

● LA聚焦 | 李雄 张云路:初心与使命——响应公共健康的风景园林

● LA聚焦 | 王兰 干靓 杨伟光:发挥城市绿地效应,促进公共健康

● LA聚焦 | 龙瀛:经历SARS和新型冠状病毒两次公共卫生事件引起的十点思考|城市大数据、规划新技术、新城市科学和未来城市的视角

微信编辑 王亚莺

声明

本文版权归本文作者所有

未经允许禁止转载

如需转载请与后台联系

欢迎转发

《风景园林》服务号

论文管家 掌上实时交流

微信号:LAvision2018

原文始发于微信公众号(风景园林杂志):LA聚焦 | 殷炜达:从城市生态系统视角展望理想的健康城市

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏