中国古代农村遭遇了无数次瘟疫,往往伴随战争、自然灾害而来。

古代先民很少有胜数,每次几乎都是大败,人口大幅衰减,不免背井离乡,甚至遭遇灭村的惨剧。

很多书籍记录了自古以来的几个朝代的大型瘟疫,例如,明清时期的瘟疫几乎席卷整个中国。但是对于最小的聚落单元——传统村落,只能一一从村志族谱中挖掘文献。

可能对疫病的惨烈不堪回首,这些记录往往发挥着文言文般得简练,战胜疫病的尚可详述,大多数仅仅是只言片语,已然灭村的更是语焉不详。

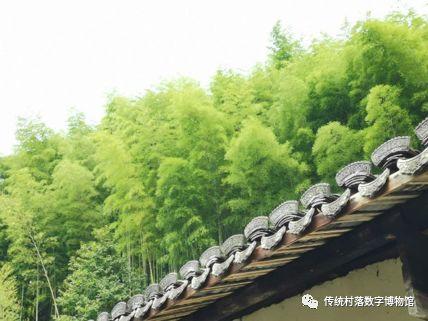

来源:作者自摄

即便这些简单的信息已经透漏出,在脆弱的乡村卫生环境下疫病、病魔何等凶残,也窥见我们的先民是如何勇敢地与疫病斗争,使中国传统村落得以化解瘟疫的肆虐,涅槃重生,生生不息。

一疫灭村的噩耗比比皆是

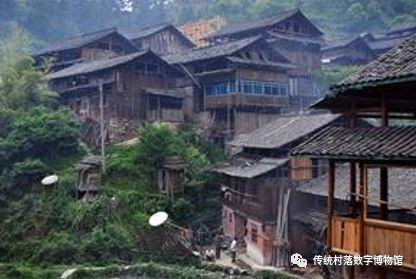

明代以来,湖南通道侗族自治县的龙寨塘成为一个多民族多姓氏合居的地方。这里古树葱郁,人丁兴旺,非常繁华。然而,清朝中期一次大疫之后,村寨很快衰败,将近一百年只剩一户龙姓原住民。直到民国初年,分散在周边躲避瘟疫的村民才陆续搬回,逐渐发展成现在的苗族村寨。

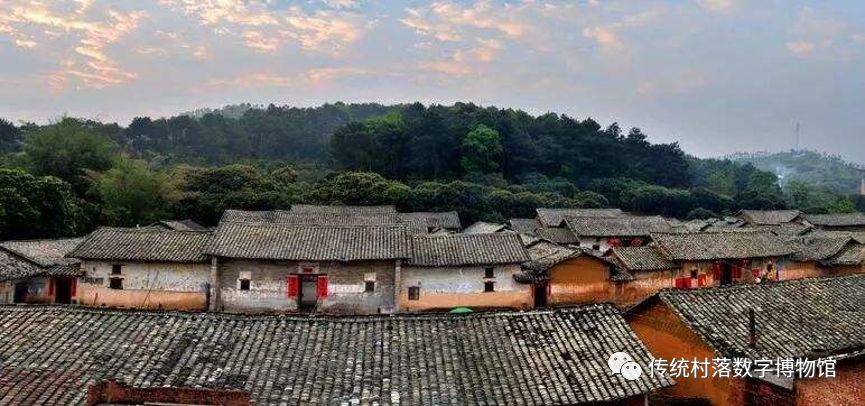

湖南通道侗族自治县龙寨塘(来源:网络)

据山西晋城月院村的《月院村志》记载,1939年村里瘟疫流行,死人过半,几乎灭户,死了人无人抬无人埋。这场瘟疫在当地称为 “大家汗病”,实为一场严重的伤寒。

云南红河州的三道水村以村北三条放射状的深潭而得名,因清末一场瘟疫,又接连遭遇山体滑坡,压垮房屋无数,凋落了多户人家,最后只剩下20多户人家。

福建福鼎的桑海村原名桑园村,根据《桑园翁氏族谱》记载,最早定居桑海村的翁氏家族是885年(唐光启元年)迁徙而来。这样一个历史悠久、氏族鼎盛的大村也难逃瘟疫肆虐。民国版《福鼎县志》记载1276年 (南宋景炎元年)春,桑园村发生瘟疫,翁姓将近一百户约300多口仅一人幸存。

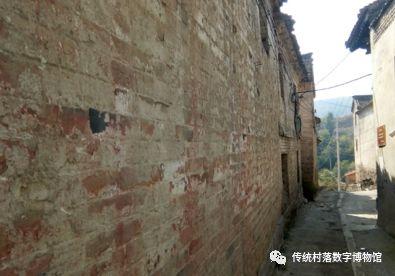

山东章丘的东矾硫村在元末遭遇连年战乱和瘟疫,最终全村再无人居住,直到明初才有移民迁入。现村中有一条黄家胡同,但村内并没有姓黄的人,说明黄姓一族已经消失。

山东章丘的东矾硫村李家老房(来源:网络)

在医疗水平严重落后的岁月中,瘟疫对于一座毫无招架之力的小村来说,如同秋风扫落叶一般。

大灾必有大疫

山西晋城通义村的石碑记载,1834年(道光十四年)村里遭旱灾瘟疫,“八月不雨……十五年无麦禾”, “十月至十六年六月大疫……丧亡相继殁者四百余人”。在之后40年间又遭遇两次蝗灾和旱灾,“掘古墓盗卖首饰,刨新坟刮食人尸,父子不相顾,兄弟妻子散”。

此时,1800多人的村子仅剩120余人。

山西晋城通义村(来源:网络)

四排村是黑龙江双鸭山的赫哲族乡聚居而成的民族村落。

“排”一名来自民国初年 “会”“排”建制的行政组织, “会”下面为“排”,从“会”所在的地址起按顺序依次排列。四排,就是属于某一个“会”的第四排。

1932年,赫哲族所居地区被日本帝国主义侵略者占领,同年八月间就爆发了松花江干流特大洪水灾害。赫哲族被洪水冲毁的村屯有泡子沿、竹板屯、音达木等10几个屯子。待洪水退去,接踵而来就是大规模疫病,使得赫哲族村民又病死许多人。

古代医家早就认识到“大灾过后必有大疫”,但是受到科技落后的限制,往往是疫情初步爆发后才有所行为,预后措施有一定的滞后性。

战争和瘟疫也是一对儿死亡兄弟

安徽金寨是明末起义军在大别山地区的主要区域。

根据天堂寨前畈村村志记录,1641年明末活动于大别山区的农民军与张献忠合兵围攻天堂寨,最终寨内粮尽又逢大疫,最终造成全寨饿殍遍地,白骨成堆。前畈村居然有个别称“饿殍垸”,可见当时惨况多么严峻。至今遗址还能辨识。

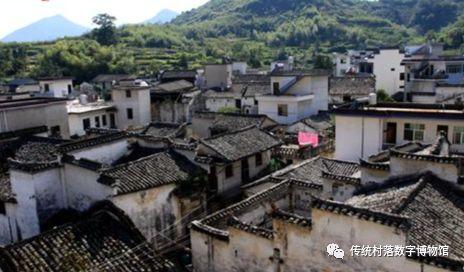

歙县徽州府衙中的黄连木、女贞等6棵古树都是来自于歙县晔岔村,而晔岔村在明清时期产生了很多大徽商,族谱记载村内 “青瓦白墙、队列如屏;层叠马头墙、巍峨壮观;店家、当铺、医馆达数十家;人流攘往熙来。”

但是自同治年间的水灾瘟疫之后,晔岔村大伤元气。第二年晔岔村又被太平天国军队侵犯,“八间源”等大族建筑群被尽数烧毁,随之血吸虫病肆虐,全村人亡屋弃从此一蹶不振。

安徽歙县晔岔村(来源:网络)

广西灵山县马肚塘以刘氏家族的祖屋两全堂闻名,祖屋建筑群还包含三多堂、三才堂、四宝堂、五福堂、六彩堂,形成了现有的6个群落,占地总面积上万平方米,规整实用坚固,朴素不奢华。

明末清初,灵山县反清战火一直延续到1679年(康熙十八年)才完全熄灭,已经是“城厢内外阒其无人” 。战乱期间旱灾瘟疫横行,“死者相枕藉,流离殆尽”,县城附近的乡村几乎十室九空。

广西灵山县马肚塘村(来源:网络)

同治元年(1862)太平军与清军在宁国县展开拉锯战,仙霞村同年五月爆发瘟疫,兵燹、瘟疫、灾荒接踵而至,以致土著民户十不存一,百姓几乎灭绝,仙氏人口锐减。

祸不单行,福无双至

明清两朝是瘟疫的高发年代,甚至每隔一两年就有一次疫病的发生。有的村落遭遇多次瘟疫。

湖南靖州的塘保寨是一个苗族自然村,曾经是明代靖州锹人族群九寨的中坚力量。,在清代中期时一度繁衍到300多户,1500多人。

然而,在清代咸丰、同治年间、民国丙寅年间(1925)三次大瘟疫横行,造成十室九空,人口锐减。

今日塘保寨(来源:网络)

一次瘟疫持续的时间很长

福建宁德县志记载,有“宁德好西乡”之称的蕉城芹后村在1508年(明正德年间)遭遇大疫,从当年八月至次年二月才结束,跨年长达7个月之久。虽然县志并没有记录这次灾难的危害,但是可想而知,长期的经济停滞、人口减少给小乡村几乎造成了灭顶之灾。

先人们在春节之前储粮,打扫卫生,喝屠苏酒,过年贴桃符、放鞭炮辟邪……都是历年战“疫”的经验之谈!

建国之后,由于乡村地处偏远缺医少药,也会有瘟疫发生

云南保山的拉攀自然村是建村于清代,以制作香料、烟叶为主,汉族、彝族、白族和谐聚居。

拉攀海拔1200米,时至今日距离最近的集贸市场20公里,距离最近的车站也有9.6公里。这样一个山区的相对闭塞的小村一旦发生疫病,就是封闭连锁传染。在1987年这里发生瘟疫,短短时间就传染了全村一半的人口.。

云南保山山区村寨风貌(来源:网络)

瘟疫造成大量的人口锐减,成为大规模移民的重要原因之一

瘟疫造成大量的人口锐减,成为大规模移民的重要原因之一。《明太祖实录》卷二十九写道,元末明初,水旱蝗疫使河南、山东、河北等中原地区“道路皆榛塞,人烟断绝”,中原之地“漂没田庐无算,死亡百姓无数,村庄城邑多成荒墟。” “积骸成丘,居民鲜少”,正是这个原因明朝实施“移民屯田”战略,从此开始一场历经数朝50余年的大规模的移民高潮。

湖南省通道侗族自治县溪口镇孟冲村的程氏族谱记载,1673年(康熙11年)孟冲爆发一次重大瘟疫,死了不少人,大量村民逃离迁居他乡的也不少,有迁往本县的,有迁往外县,最远还有去云贵川。那些远去的村民在外面扎根繁衍,至今还有人来孟冲寻根问祖。

在战胜瘟疫的阵地上需要民间和官方措施双管齐下。

一方面乡村医生在瘟疫暴发之时医者仁心,勇于面对。比如,明代医家余淳“值万历戊子岁大疫,出秘方,全活不可胜纪”。

他在乡间直面瘟疫,研制汤药药方,投身救助现场,而且医术高超,治愈率很高。

另一方面乡村中的宗族救助发挥重要作用。

村内的乡贤、士绅、富户等人未必精通医学,但在疫情、灾荒中施药送医,拯救村民于危难之中。山东枣庄的前西仓村《古滕皇殿孙氏族谱》记录1866年5月山东布政使丁宝桢阻击捻军,双方死伤殆尽。正值初夏,气温升高,为防止疫病传播,孙氏家族出钱埋葬尸体,现存一座枯骨碑记录历史。孙氏是当地大姓,院落共有建筑考究的房屋400多间,在鲁南地区首屈一指 。

山东枣庄前西仓村孙氏故宅位于村中心位置(来源:网络)

“施药、施棺、施汤茗,岁以为常”,将施药与施粥同样视为救济贫弱的措施,当时这种救灾手段发挥极其重要的作用。而且“岁以为常”,不仅说明瘟疫肆虐程度的反复强大,也得见这些措施已经成为地域性的救助体系中固定常见的做法。

官方的做法主要体现在医药制度、卫生体系和管制措施的建立和执行上。

在宋代以来,中国很多地方包括乡村就设置了惠民药局,实际上是一种官办的医疗机构,免费或者低价提供针对性药物,为贫民治病。在徽州地区每个县都有一所惠民药局,每当瘟疫流行之时,施医送药救民于水火。

针对瘟疫等传染病的机构则是在近代才有。在清末东北已经成立了初步的防疫机构,明确规定霍乱、伤寒等8种病为接收治疗范围,对病人隔离、消毒、看护、死亡尸体处理等都作了详细规定,类似今天的方舱。显然上文提及的四排村地处偏远,没有纳入防疫机构,没有采取公共的预防瘟疫流行的措施。

古代也有非常超前和科学的防疫意识,建立正确合理的管理措施.

1076年曾巩调任洪州(今江西南昌)知州,恰逢江西瘟疫流行。曾巩赶紧调配救灾物资,迅速命令各县、镇储备防疫药物,以备万一。他安排人腾出州衙门的官舍,作为临时收容所,不但分派医生给他们治病,还给他们免费提供饮食和衣被。他派人随时记录疫情,把染病和没染病者均登记造册,及时汇总,然后从国库调拨资金,按轻重缓急,依次有序地分发救济款。

作为文人,曾巩文采斐然,作为父母官,这份答卷不仅漂亮而且充满着那个时代少有的人文关怀。

如果疫后灾后治理措施跟不上,必然民不聊生、雪上加霜。

湖南通道侗族自治县的款词记载,当地的地坪村在1926年(民国十五年)遭遇大饥大疫,一月之中每斗米由860文升至1200文,通胀率为90%。这样经济崩溃使得周边大多数乡村“户不为炊,野有饿殍,人口减半”。

如今的湖南通道侗族自治县地坪村(来源:网络)

来源:作者自摄

我收集的乡村文献在在数量和地域上都非常有限,难以涵盖三千年来中国乡村抗击疫病的历史。

上述村落都是现在依然存在的行政村或自然村,它们古老质朴又生机勃勃。幸而留下那些丰富的村志族谱,否则我们永远也不会知道这些千回百转、荡气回肠的历史。

如同火灾后的森林和草原,只要气息尚存,待到一场春雨就又能生气蓬勃,甚至更加苍翠浓郁。

让我们拭目以待。

参考文献:

1. 唐宋八大家”之一的曾巩:被掩盖的能臣.

http://history.people.com.cn/n/2013/1022/c198307-23288698-2.html.

2.吴浩. 侗族款词[M]. 南宁:广西民族出版社,2009年.

原文始发于微信公众号(传统村落数字博物馆):从乡村文献中窥见古代农村战“疫”历史

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏