流行病视角下的健康街道设计评价体系初探

以北京地区为例

摘要

聚焦街道这一日常使用最频繁的城市空间,提出“如何改良街道空间以预防居民患病”的议题。吸纳健康影响评估(HIA)的6步研究方法,分析近 20 年公共卫生和建筑学交叉学科研究成果,初步编制出一套具有自明性健康街道设计调研清单及评价体系。在此基础上对北京城区的 77 条街道进行评分量化研究,总结其不足之处和改进方向。

大城市流行病;健康街道设计;评价体系;北京

1|背景与议题:从整治“大城市病”到预防“大城市流行病”

城市空间与居民健康的关系是城市发展中永恒的话题。19世纪工业革命带来了城市的飞速发展, 但同时,城市尤其是住宅区的极度拥挤和脏乱差的环境卫生也引起了霍乱、黄热病等一系列“传染性疾病”的爆发。这些公共卫生问题推动了一系列城市空间立法,催生了公共卫生管理部门、城市空间管理部门的出现,并成为现代城市规划学科的起源。

而从1980年代开始,“慢性疾病”逐渐代替了传染病,成为人类疾病谱中的主要流行病。随着北京、纽约这类大城市空间出现了种种“大城市病”,空间规划设计的问题可能通过影响居民心理、生活方式甚至直接产生致病原等多种途径导致居民患病。在这一背景下,公共卫生领域开始从 “预防”的角度,关注城市空间与人类疾病的关系,城市管理领域也开始反思大规模城市化导致的种种“大城市流行病”问题。

“大城市流行病”分为三类,包括“肥胖等营养代谢疾病”“抑郁等精神心理疾病”“过敏和呼吸系统疾病”。经过近几十年的发展,北京已经逐渐通过完善城市基础设施、提升城市清洁卫生程度、制定建筑日照通风相关规范等方式从“城市空 间”的角度为大部分“传染性疾病”的大面积传播提供了空间上的预防措施。然而和全球大多数国家一样,“慢性非传染性疾病”在我国也已经超越传染性疾病成为居民健康的最大杀手。2004~2005 年进行的全国第三次死因调查中显示,慢性非传染性疾病导致的死亡已经达到我国居民总死亡数的 82.4%[1]。

同时,近年来北京“大城市流行病”所引起的种种问题,严重影响了首都居民的日常生活方式、 心理健康状态和生活理化环境。以肥胖症为例,针对北京的易肥胖行为研究表明,依赖私家车的出行方式已经成为导致北京居民肥胖的重要原因[2]。城市居民的心理问题也必须引起注意,例如北京地区大学生患抑郁症比例早已高达23.66%;过敏、哮 喘及其他慢性呼吸疾病则更是刻不容缓的疾控问题。《北京市总体规划(2016年-2035年)》中, 除了再次强调北京旧城的城市空间保护外,也首次将“加强城市设计”纳入了规划文本中,体现了对城市空间品质提升的重视[3]。

就国外情况而言,西方的“健康城市设计”理论研究主要聚焦几个方面:

(1)“城市空间—慢性疾病”关系基础理论研究。包括城市规划导致空气污染、社区规划导致水污染和各类毒物等环境健康问题的方向。代表著作有霍华德·弗鲁姆金等出版的《城市无序扩张与公共卫生》[4]等,关注城市规划的用地功能混合度低等引发慢性疾病的问题;2011年安德鲁·丹嫩伯格等出版的《创造健康空间:为了健康、宜居和可持续的设计和建设》[5]成为了这一领域的权威著作,其中专门讨论了不同的建筑材料可能造成的疾病和健康威胁。

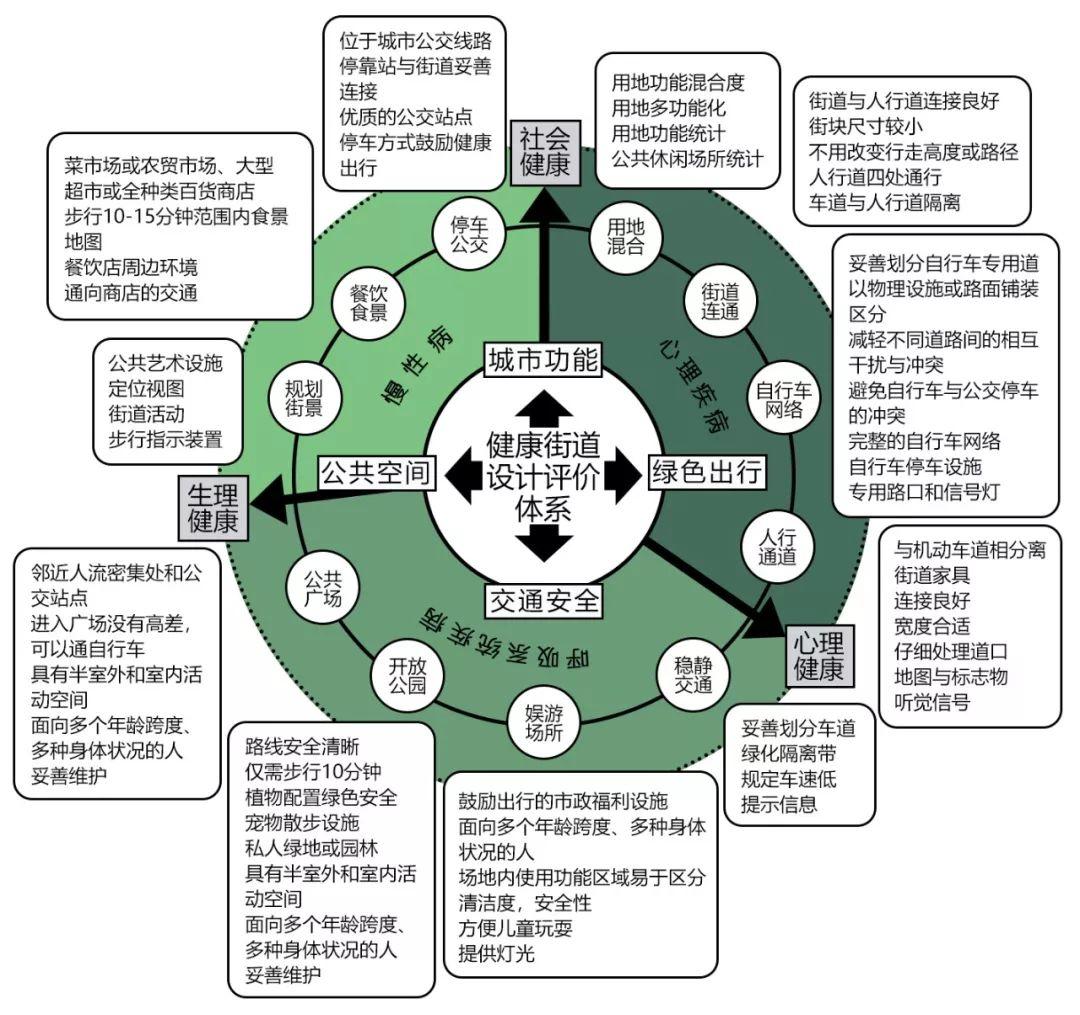

(2)“大城市流行病”筛查相关研究。1997 年,迪克·孟席斯和让·波鲍从室内空气质量的角度提出了“建筑相关疾病”的概念[6];2007年,英国学者马拉·饶等从生理健康(Physical Health)、 心理健康(Mental Health)和社会健康(Social Health)三个方向总结了与城市建筑空间相关的若干疾病、不适和健康威胁因素,较为系统地归纳了当前公共卫生研究中发现的“大城市流行病”。

(3)健康影响评估(HIA)及防病设计因子定量方法研究。三类大城市流行病所对应的易致病空间因素和防病设计因子由一系列指数评定。已有成果包括“健康影响评估(Health Impact Assessment)” “用地功能混合度(Land Use Mix)”“步行指数(Walkability Index)”“公共交通密度”“城市食景分布(Foodscape)”“社区心理刺激源”“奥格伦 植物过敏指数(OPALS)”等。

同时,纽约、波士顿、伦敦等西方大城市已经出台了一系列针对“大城市流行病”的城市设计策略和城市治理办法。

(1)首先是针对城市空间导致相关流行病问题的健康影响评估,代表性案例如《亚特兰大公园链项目健康影响评估》[7]。在城市设计的过程中, 除传统的需求分析、环境评价之外,还增设了专门的“健康影响评估”,即运用一系列居民健康指标来对应城市设计的相关要求,并评价一个新的城市更新项目是否有利于居民的身体健康。

(2)此外,一些城市甚至出台了针对“大城市流行病”的城市设计专项导则,如《纽约城市公共健康空间设计导则》[8]。这一导则主要针对纽约愈演愈烈的肥胖、三高、相关癌症和心血管病等问题。根据公共卫生领域的研究,缺乏体育锻炼和饮食高热量引发了居民的大量患病,而这些不良生活习惯的养成,与城市空间功能混合度不高、街道步行环境差、城市食景分布不合理等城市设计因素相关。这一导则对于北京的类似问题有很强的借鉴意义[9]。

2|理论与方法:6步健康影响评估(HIA)框架与评价体系构建

2.1 研究方法:6步健康影响评估(HIA)

本研究的调研方法参考“健康影响评估(HIA)”的基础思路,包括6步研究步骤(图1)。

(1)搭建理论框架。整合已有理论研究基础,聚焦三种“大城市流行病”与患者生活方式、 居住工作活动的城市社区空间的关系,广泛研查本交叉领域国内外文献资料,通过文献分析初步摸清城市空间与疾病的病因学联系。

(2)收集筛查数据。通过公开数据了解北京的肥胖症、心理疾病和呼吸系统疾病发病情况。同时对比《纽约城市公共健康空间设计导则》(以下简称《纽约导则》)中的“项目清单”,定性初步判断北京旧城城市空间存在的相关问题。

(3)界定量化范围。在理论研究基础上得出相关致病生活方式,选取北京一些街区进行“是否易致病”的评判,界定出下一步实地调查研究的范围。

(4)表格量化分析。比对上一步得出的初步结论,根据《纽约导则》中的调研表格,修改得出针对北京旧城的调研表和项目清单,量化研究旧城社区设计和街道设计导致流行病的各项空间因素指标。

(5)建立评价体系。在表格和调研的基础上,结合已有理论得出当代北京城市空间和街道空间设计中,不利于居民健康和容易引起“大城市流行病”的易致病空间因素,得出适合北京的设计评价因素并探索量化评分标准。

2.2 评价体系:适合北京城区的“健康街道调研表”

《纽约导则》提出了针对纽约市社区和街道的一套调研方法,包括“健康社区—健康街道—空间界面—城市家具”等一系列要素。研究团队曾直接使用《纽约导则》调研表格进行了数次街道调研,发现纽约与北京旧城的街道尺度、市政道路规划法律法规、建筑退线要求等有诸多不同之处,这让原调研表格的许多条目显得意义不明或无法填写,调研内容显得水土不服,得到的数据结果不足以用于对北京旧城街道做出客观而系统的评判结论。

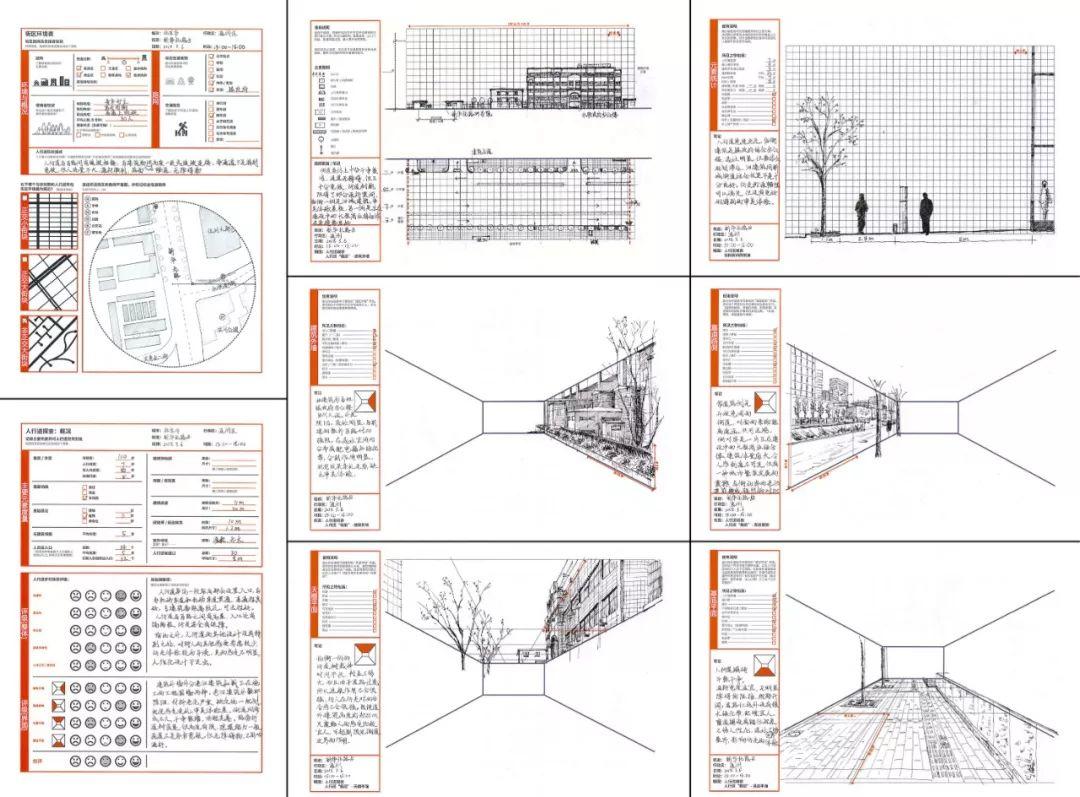

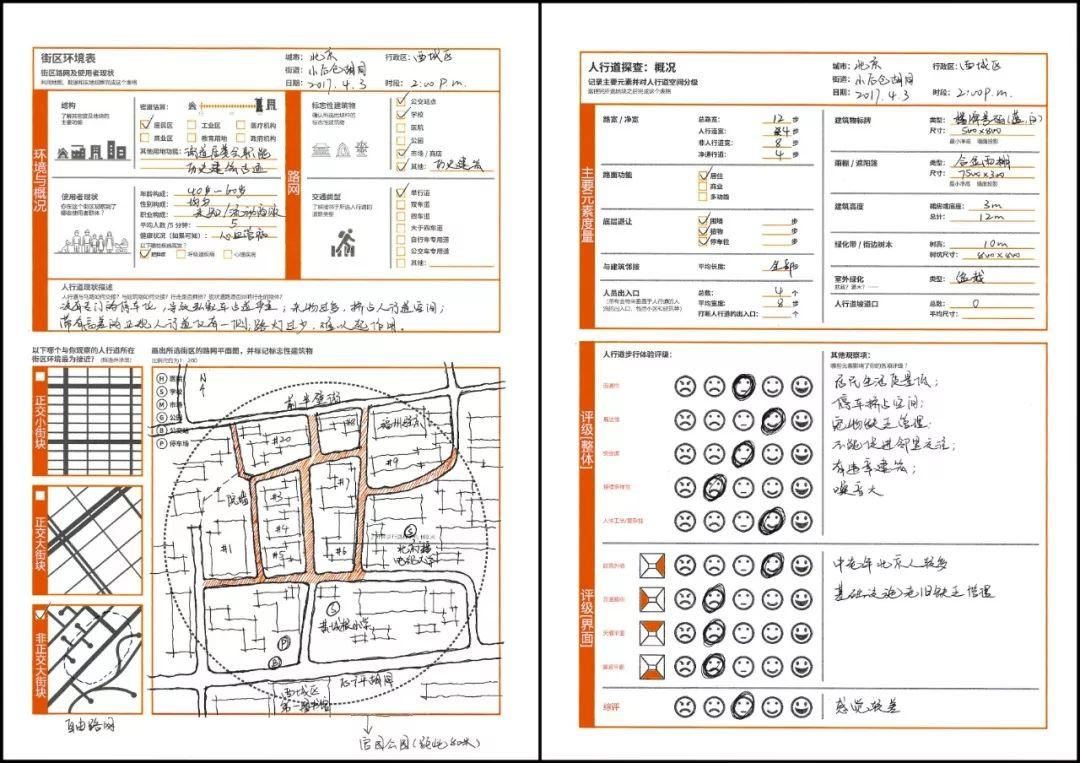

因此,研究团队根据北京旧城的特点,脱胎于《纽约导则》内的一些调研条款与项目内容,特别制作了《北京旧城街道健康设计调研表》(以下简称《调研表》)(图2)与《北京旧城街道调研项目清单》(以下简称《项目清单》)(图3),并根据此表格对选定范围的街道再次进行调研。

《调研表》包含8张表格:

(1)街区境调查表。表征相关街区的整体情况,包括位置、用地规划混合程度、意象地图等。

(2)人行道概况调查表。调研和评价街道人行道的各项元素以及步行体验的整体和局部评价。

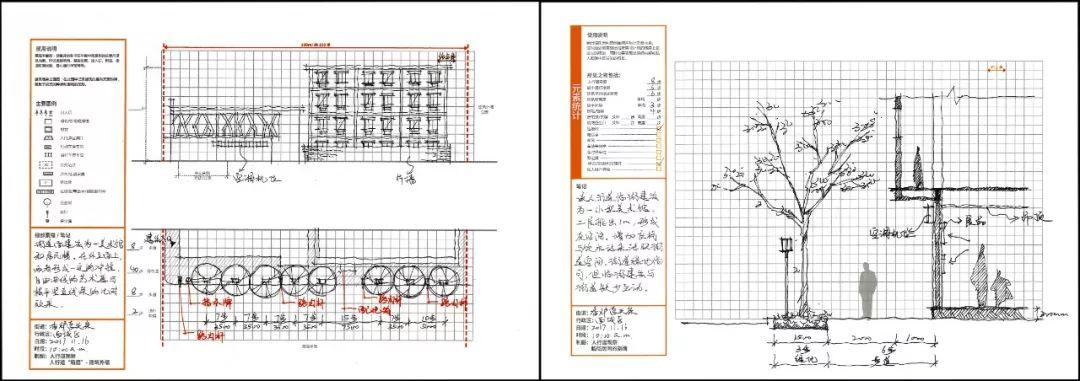

(3)全长街道调查表。测绘界区内整条主要街道情况,包含街道立面图和平面图等。

(4)临街建筑剖面调查表。调研测绘或推测临街建筑的结构,梳理建筑室内水平面与街道水平面的关系。

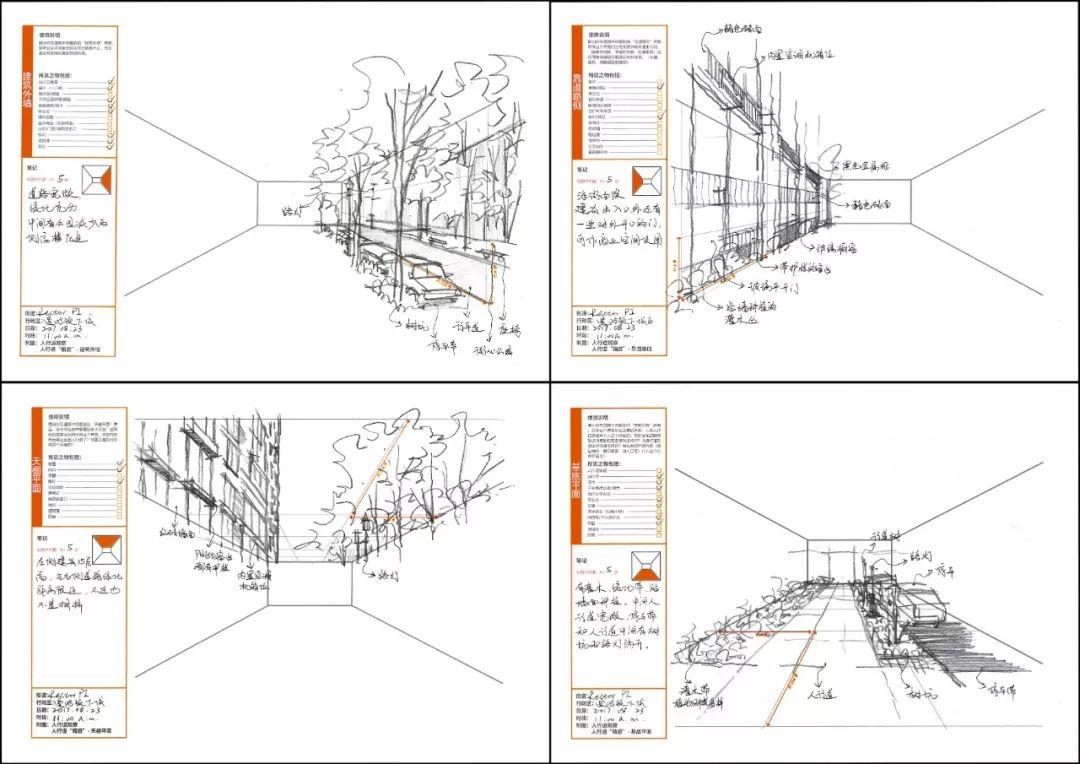

(5)街道四界面调查表(4张)。详细调研街道的建筑界面、临街界面、天空界面和地表界面四个主要界面的元素,并详细描绘四个界面的透视图纸。

2 北京旧城街道健康设计调研表

结合建筑学学科和城市设计行业的特色,每张表格不仅包括“描述数据部分”用以调研相关元素和收集数据,还包括“徒手绘制部分”绘制相关的意象图纸和测绘图纸。该调研项目从调研者的实际步行体验出发,因此调研表格中的计量单位统一为“步(每步单位长度相当于600±60mm)”。

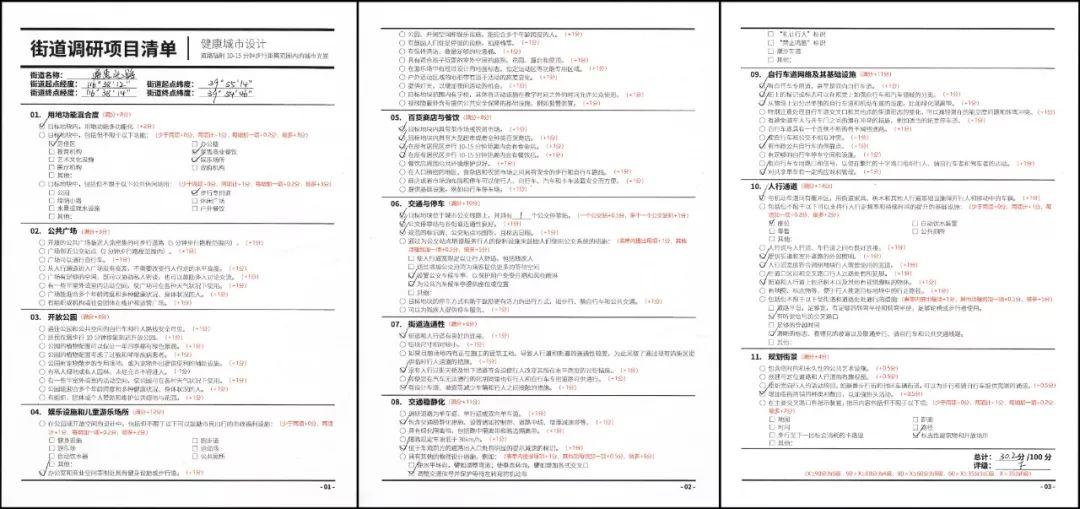

3 北京旧城街道健康设计调研项目清单

清单条目主要包括:

(1)用地功能混合度,满分8分。主要记述目标地块功能构成的混合度与复杂度。

(2)公共广场,满分9分。围绕目标地块中可能存在的公共广场进行客观描述,除第六条“广场有足够的空间,既可以协助私人密谈,也可以鼓励多人讨论交流”需要调研者主观判断之外,其余均是基于客观事实的调查项。

(3)开放公园,满分8分。围绕目标地块中可能存在的开放公园进行客观描述,其中描述公园植物种类配置的条目需要在调研之前事先培训特定植物的辨别。

(4)娱乐设施和儿童游乐场所,满分13分。实质为对目标地块中的市政设施、街道家具等现状进行客观描述,但调研者在评判时应严格考量调研目标是否适合儿童游乐。

(5)百货商店与餐饮,满分8分。记述目标地块内的商业功能及其交通构成,偏重于餐饮与日用百货类。

(6)交通与停车,满分10分。记述目标地块内的市政公交系统,除第五条“目标地块的停车方式有助于鼓励更有活力的出行方式,如步行、骑自行车和公共交通”需要调研者主观判断之外,其余均是基于客观事实的调查项。

(7)街道连通性,满分6分。客观描述目标地块内行人与道路的联系与隔离,其中第三条“如果目前场地内有正在施工的建筑工地,导致人行道和街道的连通性较差,为此采取了通过现有的街区提供临时行人通道的措施”实质上为对市政施工作业流程的考察。

(8)交通稳静化,满分12分。客观描述目标地块内车行道路的构成状况。

(9)自行车道网络及其基础设施,满分11分。客观描述目标地块内自行车道路及相关设施的构成状况,其中第十一条“对共享单车有一定的应对和管理”实质上为对市政管理措施的考察。

(10)人行通道,满分11分。客观描述目标地块内人行道路及相关设施的构成状况。

3|调研对象与成果分析:北京城区社区及街道健康设计问题及建议

3.1 调研对象:4个区域、77条街道

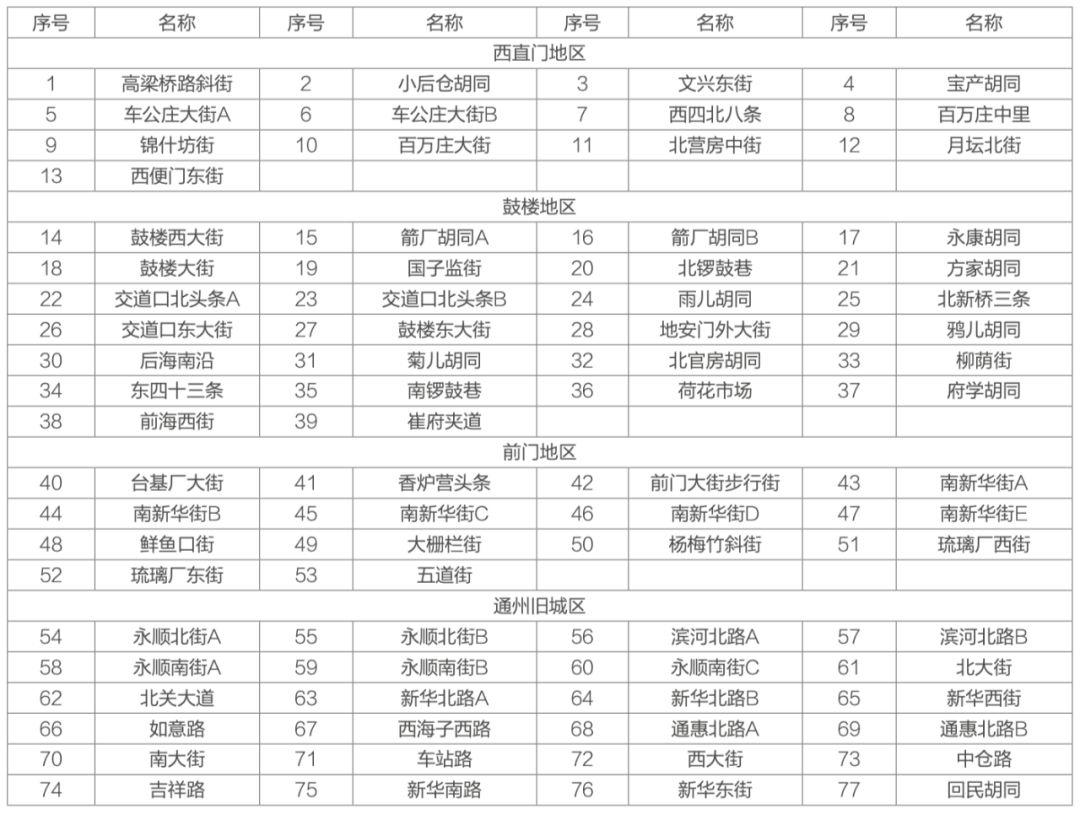

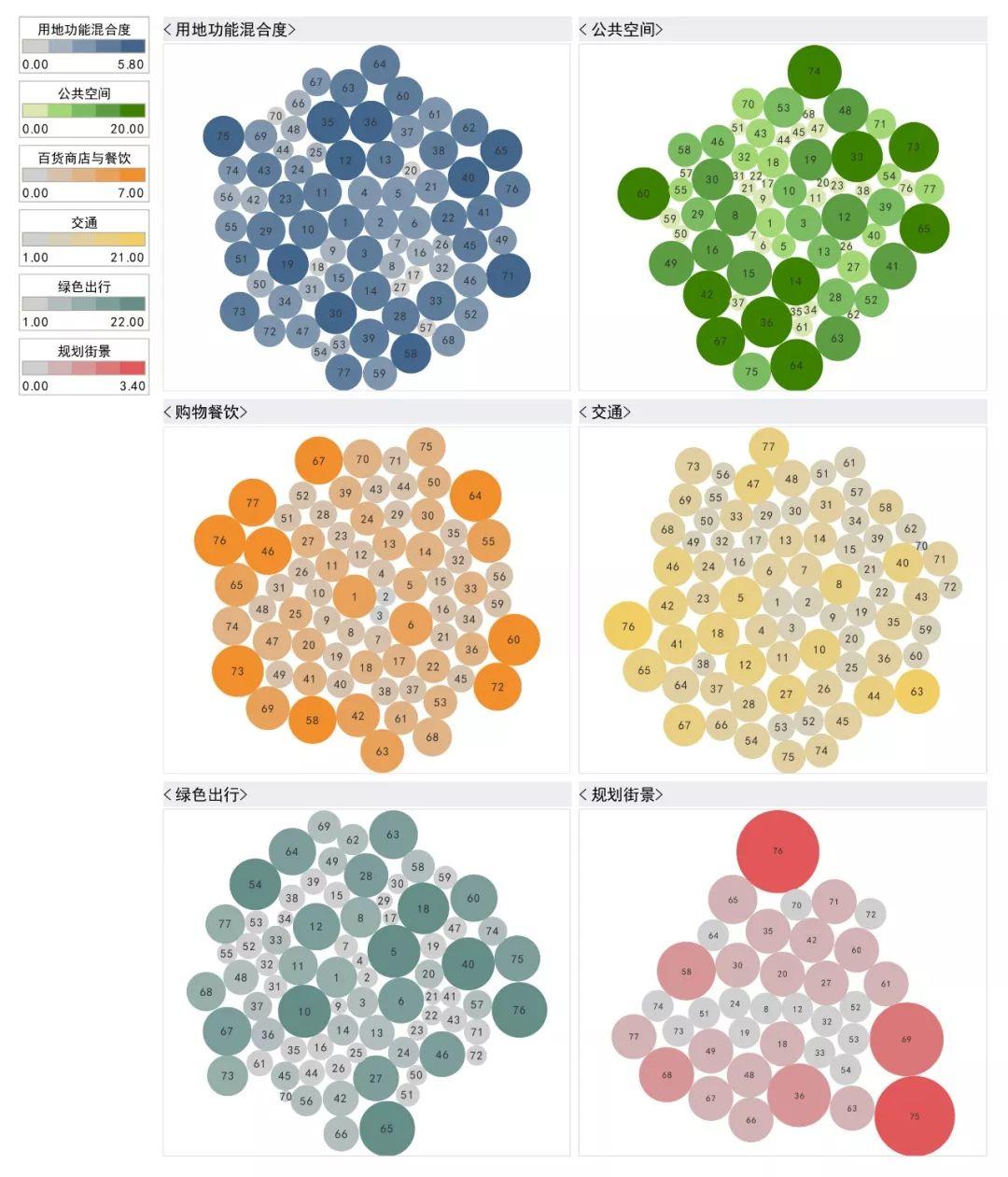

本次调研共选取了北京市4个典型区域,即西直门地区、鼓楼地区、前门地区、通州旧城区。在每个区域内截取100m×100m的街块进行有针对性的调研测绘与评分,深入研究范围内的健康设计问题,共计77条典型街道(表1,图4),在现场调研完成后绘制了77套《调研表》,对照《项目清单》勾选评分项,计算目标地块得分并进行评级。

此外,选取城市设计成功案例进行横向对比。巴特雷公园位于美国纽约市曼哈顿岛下城区,本调研以其中的街道Rector PI为例进行对比分析。

表1 调研对象列表

-

4 调研对象的地理位置分布

3.2 成果分析

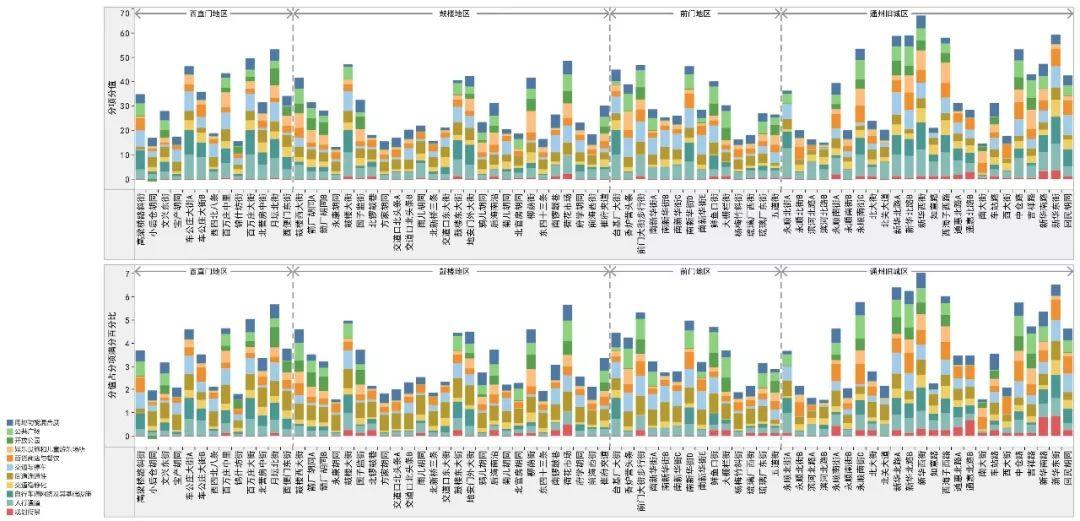

5 77 条道路调研评分的各项分值(上),各项分值占其单项分值满分的百分比(下)

3.2.1 居民健康生活方式问题

(1)汽车依赖的出行方式:步行是最天然的日常锻炼方式,尤其是与通勤和其他日常活动相关的步行行为,能够提供规律的日常运动、预防肥胖和相关三高等疾病。大部分北京旧城内社区的用地规划混合度相对低,停车方式与公交网络不足以鼓励居民绿色出行,步行与自行车出行条件不完善等,都造成了居住区和工作区的分离和对私家车的依赖。在能量摄入相同甚至更多的情况下,私家车依赖的出行方式极大地增加了肥胖的可能性。

(2)室内媒体的娱乐方式:被调查的居民普遍反映,原本住地周边的公共活动空间就少,具有吸引力的空间更少。当下对电脑和手机的依赖甚至成瘾使得日常娱乐方式由室外转向室内,这会从两个方向导致流行病的发生:一是传统的日常娱乐方式如遛弯、社交等迫使人们运动和消耗摄入的多余能量,而室内娱乐方式所带来的运动量则低得多;二是传统的娱乐方式能通过运动后的兴奋和邻里社交需求的满足促进人的心理健康,而大部分室内媒体娱乐方式则大大降低了与他人交流的可能性,会带来孤独、寂寞等负面情绪,甚至导致抑郁。

(3)速食高热的饮食规律:饮食不健康无疑是导致肥胖和多种流行病的关键原因,除个体因素外,短时高热的饮食规律导致了流行病的大面积爆发。大部分被访者反映,城市饮食空间设置“不方便”与他们短时高热的饮食规律有直接联系。住地周边虽然基本上都有食杂店或餐饮店,但种类不齐全、交通道路情况不好等现状无法帮助居民健康饮食。

3.2.2 社区与街道空间设计问题

(1)用地功能混合度低:用地功能混合度低是导致市民不健康生活方式最重要的空间要素。城市用地功能规划(Land-use Planning)是城市规划的核心,它决定着城市各个地块的位置、形状、 尺度和功能。用地功能混合程度(Mixed-use)则是指城市用地规划中居住、办公、商业、绿地等不同用地功能在某一城市区块中水平向和垂直向的混合程度。用地混合程度的高低直接决定了市民的生活轨迹、出行方式、社交频次和饮食习惯。本次调研显示,大部分街区完全由一种或两种用地功能所填充,例如住宅区缺乏商业和办公,而商业区、办公区甚至公共广场与公园都远离集中的住宅区。在大部分2min步行圈中,仅包含一种城市功能,这与纽约等城市在平面和高度上都能做到各项城市功能混合的情况有较大差距(图7)。

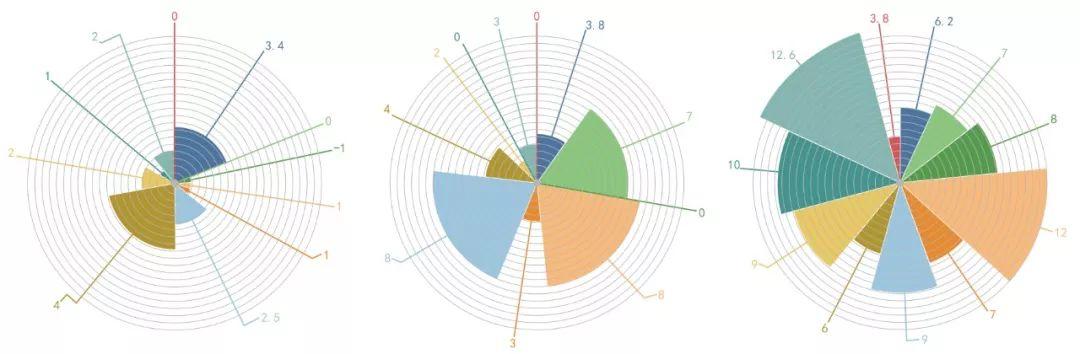

7 小后仓胡同(2 号道路)、香炉营头条(41 号道路) 与 Rector PI(美国纽约)的单项评分对比

(2)步行指数严重不足:“步行指数低”是影响市民日常锻炼进而导致不健康生活方式的另一个主要空间因素。市民从事“步行”这一日常锻炼不需要借助特殊器械或具有相关能力,并且很容易培养成每日重复的日常锻炼方式。因此在私家车大量普及前,步行曾经是大部分市民的日常锻炼活动。本次调研显示,城市街道的步行空间存在诸多问题,导致大部分受访者都表示步行绝对不是他们日常通勤的方式。同时,在3km左右的范围内,有大部分受访者选择了开车或其他交通方式。北京旧城的人行道空间不适宜步行的原因主要包括几个方面:1)人行道的通行性差。人行道过于狭窄,大部分的胡同空间内甚至并没有成形的人行道空间, 而机动车、非机动车和各项街道家具完全挤占了步行空间,这与纽约等城市保证大量步行与骑行空间的状况相去甚远,同时在正常的街道旁,人行道也往往被不规则停车、自行车、未合理规划的树池等空间挤占;2)人行道的安全隐患。在77个街道中,有不少人行道与机动车道并不存在明显高差, 甚至被机动车挤占,快递电动车等非机动车辆更是时常在人行道通行;3)步行体验极差。人行道缺乏步行吸引力,人行道旁的首层建筑往往并不具有公共功能,建筑界面也往往透明性低、内向性高, 行人安全性低,但这些建筑界面完全可以作为机动开放的商铺或其他功能使用(图8~10)。

8 小后仓胡同(2 号道路)的《调研表》结果

9 香炉营头条(41 号道路)的《调研表》结果

10 Rector PI(美国纽约)的《调研表》结果

(3)交往空间、自然接触缺乏:在社区规划与城市设计中,公共交往空间、景观植物的配置和与自然的接触对居民的心理健康有着积极的促进和恢复作用。乌尔里希(Ulrich RS)的研究最早证明了自然景观对于患者康复的有益作用,在这以后,公共卫生界关于自然景观帮助康复的研究有了更多突破,并在景观设计中出现了“康复景观(Healing Garden)”的相关研究和设计。反之, 公共空间也会影响居民的社会交往频次和质量,而缺乏绿色自然接触则容易导致使用者心理疲劳、精神无法集中等问题。北京旧城与北京的其他外围城市空间相比,已经具有更优秀的公共空间和更多的公园绿化系统。然而,大部分在旧城中工作和生活的被访者却认为自己严重缺乏社会交往和与大自然的接触。根据实地调研,北京旧城的开放空间存在几个问题:1)公园和开放空间面积虽大,但公共性不高,缺乏免费且可达性高的社区级开放空间;2)大量社区级开放空间的公共性差,并不对全体市民开放,甚至还有无法进入的私人园林;3)绿地和公园的树种配置未考虑过敏和哮喘疾病患者, 在树种选择中大量种植杨树等奥格伦植物过敏指数极高的“致敏植物”,在春天会产生大量杨絮和花粉等过敏原(图11)。

11 北京旧城街区照片(上)与纽约街区照片(下)

4|结语

本文所述调研项目清单及评价体系设计具有如下特点:1)调研内容和调研目的源自国外已有经验的相关学科理论和研究调查,贴合北京旧城实际情况设计的调研条目使得数据采集有了更明晰的目标;2)调研表格图示清晰、内容自明,让任何学术背景的后来者都可以快速加入调研项目中来,具有非常良好的可持续性;3)作用于评价调研内容 现状的评分体系,使得实际步行体验得来调研数据可以量化分析;4)调研项目的评分内容脱胎于已得到良好评价的实际城市设计案例,具有一定的先进性,在某种程度上可作为改善现有城市设计问题的方向参考。

本次调研中还发现了公共交通密度、城市家具和服务设施利用不足等问题,有待更加细致的数据梳理分析。希望本次调研的成果能够从健康城市设计的角度发现系列问题,为健康北京和宜居北京添砖加瓦。

图片来源

图 2,3 为作者根据文献 [8] 改绘,其余均为作者自绘或自摄。

参考文献

李煜

北京建筑大学建筑与城市规划学院建筑系副系主任、副教授,硕士生导师。

陶锦耀

北京建筑大学建筑与城市规划学院硕士研究生。

潘奕

北京建筑大学建筑与城市规划学院硕士研究生。

本文刊登于《建筑技艺》杂志

2019年12月刊《老年人健康环境建设》专题

(点击杂志封面了解本期详情)

长按识别下方二维码,

进入《建筑技艺》商店,即可购买本期杂志!

/ 《建筑技艺》学堂 /

/ 《建筑技艺》近期活动 /

/ 《建筑技艺》代理产品 /

光辉城市的VR软件云平台Mars,新增企业专属云,多人异地联机汇报功能,点击图片查看详情。

/ 关于《建筑技艺》 /

《建筑技艺》(AT)前身为《建筑技术及设计》,创刊于1994年,国内外公开发行。隶属于中国建筑设计研究院,崔愷院士任编委会主任。

《建筑技艺》微信现有微信粉丝340000。微信和杂志推广合作电话:010-57368776,894675596@qq.com。

长按识别下方二维码关注建筑技艺微信

欢 迎 订 阅 《 建 筑 技 艺 》 杂 志

32元/本,全年384元,赠送四本《建筑幕墙》杂志。可在邮局订阅,邮发代号82-680,亦可在www.atd.com.cn(请认准唯一官网)通过支付宝、银行电汇等订阅。咨询电话:010-57368776。

(杂志近期主题包括:“在地建筑、木建筑、绿设计、BIM、装配式建筑、医疗养老建筑、旧建筑改造、室内外一体化设计、火车站建筑、机场建筑、超高层建筑、产业园”等,欢迎订阅)

长按识别下方小程序码直接微信订阅《建筑技艺》杂志

/ 重要启事 /

《建筑技艺》2015年推出《建筑幕墙》杂志和微信,关注幕墙技术的小伙伴可以添加关注微信号BCWjournal。

/ 《建筑技艺》代理产品 /

/ 关于《建筑技艺》 /

《建筑技艺》(AT)前身为《建筑技术及设计》,创刊于1994年,国内外公开发行。隶属于中国建筑设计研究院,崔愷院士任编委会主任。

《建筑技艺》微信现有微信粉丝340000。微信和杂志推广合作电话:010-57368776,894675596@qq.com。

长按识别下方二维码关注建筑技艺微信

欢 迎 订 阅 《 建 筑 技 艺 》 杂 志

32元/本,全年384元,赠送四本《建筑幕墙》杂志。可在邮局订阅,邮发代号82-680,亦可在www.atd.com.cn(请认准唯一官网)通过支付宝、银行电汇等订阅。咨询电话:010-57368776。

(杂志近期主题包括:“在地建筑、木建筑、绿设计、BIM、装配式建筑、医疗养老建筑、旧建筑改造、室内外一体化设计、火车站建筑、机场建筑、超高层建筑、产业园”等,欢迎订阅)

长按识别下方小程序码直接微信订阅《建筑技艺》杂志

/ 重要启事 /

《建筑技艺》2015年推出《建筑幕墙》杂志和微信,关注幕墙技术的小伙伴可以添加关注微信号BCWjournal。

欢迎关注建筑幕墙微信

原文始发于微信公众号(建筑技艺杂志):【AT】如何改良街道空间以预防居民患病?

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏