【文章编号】1002-1329 (2019)06-0009-11

【doi】10.11819/cpr20190603a

王家庭 (1974-),男,博士,南开大学中国城市与区域经济研究中心和中国特色社会主义经济建设协同创新中心副教授。

谢 郁 (1991-),女,南开大学中国城市与区域经济研究中心硕士研究生。

马洪福 (1990-),男,博士,天津财经大学现代经济管理研究院讲师。

蔡思远 (1994-),男,南开大学中国城市与区域经济研究中心硕士研究生。

* 国家社会科学基金项目(12BJY048);中央高校基本科研业务费专项资金资助(63192309)。

【摘要】 尝试使用统计数据,初步构建了一项涵盖人口、经济、土地利用、基础设施维度的多指标蔓延指数,并对我国69个大中城市2000—2014年的数据进行了实证测度,从区域、时期视角分析了测度结果,并探讨了蔓延类型划分和各类蔓延特点。本文主要结论如下:(1)多指标指数适合用于测度现阶段中国的城市蔓延水平;(2)大中城市蔓延水平逐渐加剧,近年趋势稍显缓和;(3)大中城市蔓延水平及其变动趋势存在明显的区域差异;(4)不同类型的城市蔓延具有不同的蔓延结构特征。

MEASURING CHINA’S URBAN SPRAWL IN THE RAPID URBANIZATION PERIOD BY MULTI-INDICATOR INDEX METHOD

ABSTRACT : This paper attempts to build an index system containing population, economy, land use, and infrastructure by using statistical data, and empirically measures the urban sprawl level of China’s 69 cities during 2000-2014. Then it analyzes the results from the perspective of region and period, and discusses the division of sprawl types and the characteristics of each type. The main conclusions are: (1) the multi-indicator index is applicable to measuring China’s current urban sprawl level; (2) urban sprawl of big and medium-sized cities is becoming serious, but this trend has been alleviated in recent years; (3) a significant regional difference exists in the urban sprawl level and trend of big and medium-sized cities; (4) different types of urban sprawl have different structures and characteristics.

KEYWORDS: rapid urbanization; urban sprawl; index system; measurement

城市蔓延(urban sprawl)描述了一种城市边界持续无序、低密度向外扩张的城市发展形态。由于城市蔓延的内涵十分丰富,城市蔓延至今依然没有形成一个统一的精确概念,但学界对城市蔓延的某些特性和表现已经达成共识。例如,城市蔓延通常伴随着人口、建筑、土地使用的低密度性,城市边界的过度扩张,以及其他的负面影响[1~3]。我国城市蔓延的发生与西方国家有明显的区别。西方国家的城市蔓延是在城市化达到一定程度后,居民为了追求舒适的居住空间而不断向城郊搬迁之后出现的,而我国的城市蔓延问题则是伴随着快速城镇化进程而发生的。因此,在快速城镇化背景下,我国的城市蔓延可以定义如下:一种根本上由快速城镇化进程和城市发展的硬性需求推动的城市土地过度、低密度无序扩张的空间形态。

首先,与快速城镇化伴随而生的城市蔓延问题对城镇化质量提高造成了严重阻碍。改革开放以来,中国经济快速发展不断推动着城镇化进程,2016年中国的城镇化率已达到57.35%①。过去城镇化主要以城镇规模粗放扩张的方式实现,“摊大饼”式的扩张是许多大城市空间扩展的主要方式[1]。以牺牲大量农田和自然环境资源为代价,一味追求发展容易形成低密度、无序扩张的城市形态,即城市蔓延的形态。一旦发生城市蔓延,经济、社会、环境等各方面均会受到影响,如交通拥堵、绿地和环境景观破坏、土地利用效率低、公共资源配置失当等,严重恶化城镇化质量[2]。

其次,新型城镇化和城市可持续发展对治理城市蔓延提出了迫切要求。中国目前的状况是土地城镇化速度超过了人口城镇化速度,粗放的城镇与城市蔓延形成恶性循环。2014年颁布的《国家新型城镇化规划(2014—2020)》明确了我国未来城镇化的定位和目标。新型城镇化强调以人为本,公平共享;四化同步,统筹城乡;优化布局,集约高效;生态文明,绿色低碳。这对治理城市蔓延提出了迫切的要求。同时,随着城市可持续发展理论的普及,保证城市可持续发展和高质量发展的要求也对我国的城镇化进程提出了更高的定位。为此,必须转变城镇化粗放发展的态势,制约城市单一、无序的外延式规模增长,治理城市蔓延。

因此,中国快速城镇化进程中的城市蔓延由来已久,正确认识现阶段中国城市蔓延的水平,以及蔓延水平在不同区域的特点和时期变动趋势,是研究解决中国城市蔓延问题的基础。

对于城市蔓延的多指标测度,国内外均已有一定的研究基础,主要测度做法是从多方面考虑城市形态、经济社会、环境等多方面因素,通过遥感和地理信息系统(GIS)获取相关数据,对各类指标分别进行分析,或将多个测度指标整合为一个单一的指数。加尔斯特等(Galster et al,2001)选取密度、集中度、紧凑度、中心度、成核度和接近度六项指标,构建综合蔓延指数[3]。索恩(Sohn,2012)使用可达性蔓延指标来测度城市功能区和开阔空间的可达性,并指出其与基于形态学蔓延指数的明显差异,认为单纯地使用基于形态学的方式来判断蔓延有可能并不准确[4]。耶格(Jaeger,2014)设计了加权城市蔓延指数,从地理学角度设计了三项城市蔓延测度指标,分别是城市分散度、景观的城市渗透度、职住密度,将三者以一定的权重合成最终的蔓延指数[5]。利滕斯基(Lityński,2015)在修正了加尔斯特构建的六项蔓延指标的基础上,利用公共统计数据测度了克拉科夫的蔓延水平[6]。

随着中国城市蔓延问题的凸显,国内研究在借鉴国外指标选取和设计,以及实证经验的基础上,也对中国城市蔓延测度进行了一系列的尝试。指标方法通常涉及城市空间结构布局和经济社会发展两类指标结合的分析,提取空间结构数据时多应用到GIS。冯科(2010)选取效率、城市形态和蔓延影响三个方面共9项指标,组成了杭州市城市蔓延空间的测度体系[7]。孙燕红等(2011)结合应用GIS技术,运用生态价值评价模型对西安市区不合理的蔓延区状态进行了评价[8]。张景奇(2014)选取空间形态、经济效率、社会生活三方面共10个指标,通过层次分析法构建了城市蔓延测度指标体系[9]。张琳琳等(2014)将城市蔓延的测度划分为土地扩张和人口密度两个维度进行测度,应用遥感影像技术,测度了杭州市蔓延区的具体面积[10]。曾晨等(2015)将城市蔓延测度分解为人口指数、经济社会指数、交通指数、土地利用指数,运用空间分析技术确定指数权重并计算得到蔓延综合指数[11]。

从现有城市蔓延测度的相关研究来看,结合我国的快速城镇化背景,笔者发现仍存在两方面需要改进之处:一是大多数研究很少从经济学的视角来构建城市蔓延的测度指标,对于快速城镇化背景下我国城市蔓延形成的经济动因考虑不足,难以全面反映我国城市蔓延的实际水平;二是大多数研究是针对我国某个具体城市蔓延水平的测度,使用城市微观数据来构造测度指标,而由于一些微观数据的可得性较差,导致所构建的测度指标难以用于城市间蔓延水平的比较。

基于此,本文尝试从经济学角度切入,使用可得性较强的统计数据指标初步构建一套可行合理、适用于中国城市蔓延测度的多指标体系,合成多指标指数,并利用中国69个大中城市的数据进行实证测度,从而有助于更全面客观地把握中国城市蔓延的现实情况和具体水平,推动新时代我国城市的高质量发展。

快速城镇化时期的城市蔓延是转型期间城市发展过程中的产物,其随着经济增长夹杂在合理的城市发展之中,表现为一种根本上由城镇化进程和城市发展的硬性需求推动的城市土地过度、低密度无序扩张的空间形态[12]。因此,本文在分析中国快速城镇化时期城市蔓延特征的基础上,尝试构建城市蔓延多指标指数。

2.1 快速城镇化时期中国城市蔓延的特征分析

与西方国家的城市蔓延不同,中国城市蔓延的发生恰恰与经济高速发展时期是同步的。城市蔓延发生在快速城镇化时期表明,城市经济发展对空间的需求是城市蔓延的根本动力。随着经济水平的增长,要素不断向城市集中,例如劳动力、资本的集聚。而生产要素的增长和集聚又要求生产活动在更大空间上进行。因此,随着投资规模的增大,新增的生产活动衍生了对城市外围土地的大量需求。本质上来讲,城市蔓延是经济发展的压力从城市“圈内”层层释放到“圈外”的过程,这种压力与中国城市所处发展阶段和国家整体经济水平密切相关,是经济转型滞后于经济发展而具体在城市土地低效利用上的体现[12]。这也使得在中国的城市蔓延中不可避免地夹带着城市合理增长的部分。城市蔓延受到城市经济总量,居民生活水平等因素的影响[13]。

与此同时,在快速城镇化阶段,城市经济增长也会吸引更多的人口从农村流向城市。总体而言,城市的人口数量将会上升。但低密度的城郊开发,例如工业园区、新城的建设,往往是推动城市蔓延的重要因素。事实上,目前272座城市已经拥有或正在建设新城,总面积达到6.63万km2[14]。新城中的绝大多数,受限于城市吸引力的不足,很难从外部吸引企业或人口流入,形成资源的错配。而即使某些工业园区能够吸引足够的投资,建设密度往往也要低于中心城区。因此,工业园区的人口密度通常低于中心城区的人口密度,从而形成人口密度从中心向城市边缘递减的空间结构。因此,在中国快速城镇化时期,人口数量上升与密度下降并存是城市蔓延进程中的一个显著特征。

城市蔓延过程中,尽管城市规模不断扩张,但是城市以低密度和无序的方式增长。城市空间的无序增长体现在土地功能的单一性、土地形态的破碎和跳跃等。土地功能的单一性使得土地的利用不再集约,而土地形态的破碎则使得土地利用的经济效率下降,两者都呈现出城市蔓延的低密度特征。同时,随着土地面积的增加,基础设施也过度扩张。在土地开发和建设的过程中,城市边缘的基础设施,例如道路、绿化、管道等也会相应地配套齐全。但投资所建造的开发区或新城,绝大多数并不能吸引资本、劳动力的流入,使得基础设施的利用率下降,形成无效投资,导致资源浪费。这种基础设施的过度扩张往往还会恶化地方债务,形成恶性循环。

在土地使用制度改革和财政分权化的制度背景下,政府大量出让土地是城市蔓延的直接原因。而土地财政的原因,一方面在于缓解财政压力,获取财政收入。由于出让土地获得的收入是并不包括在一般预算收入内的,在农地征用补偿价格和真实地租的巨大差异下,政府能够通过出让土地获得巨额收入[1]。蔓延的动力在于地方政府对土地出让收入的追求。另一方面,出于官员之间“锦标赛式”的竞争关系,城市经济发展成为主政官员的最大追求。而出让土地带来的投资和基础设施建设往往是经济增长的重要组成部分[15]。而大部分所出让的土地开发利用并不集约,用地结构也不合理,直接导致了建设用地破碎、低效的状态。因此,无论是哪一种原因,都可以看出政府的土地出让是城市蔓延的直接动因。

在中国快速城镇化时期,城市蔓延表现出了蕴含发展阶段背景和制度背景的特征。而这些特征可以从人口、经济、空间、环境和政府因素几方面进行归纳(图1)。因此,笔者基于以上的分析,从城市蔓延的四个维度: 经济维度、人口维度、基础设施维度与土地维度来对多指标城市蔓延指数进行构建。

▲ 图1 快速城镇化阶段我国城市蔓延的特征

Fig.1 Features of urban sprawl in China in the rapid urbanization period

城市发生蔓延而新增的空间同时也成为了城市经济的载体,相对于直观描述空间规模扩张特征的指标,这类指标反映蔓延的直接或潜在影响及特征表现。

(1) 经济总体水平。快速城镇化时期的蔓延的深层动力来自经济发展对城市空间的硬性需求,蔓延是发展压力从城市圈内到圈外释放的过程,亦有学者论证过测度蔓延程度时考虑经济指标的合理性[16,17]。

(2) 城市投资建设密度。城市蔓延区通常经历着大量低密度、低容积率的开发建设,故蔓延对应着非集约、非节约的开发模式。本文以地均固定资产投资额作为测度蔓延水平的反向指标。

(3) 土地财政效应。地方政府在对土地财政严重依赖,以及普遍以GDP为政绩评价标准的事实下,更倾向于为发展当地经济而无限扩大土地供给,在产生大量土地出让收入的同时,成为蔓延的重要推手。

(4) 居民购买力水平。居民购买力水平直接影响居民对高质量、田园式的开阔环境的偏好,因而推动城市用地扩张[18]。同时,城市居民收入及其购买力既是蔓延的驱动力,也是蔓延在社会发展方面的特征[19]。

人口的聚集是城市得以形成和发展的基础,城市蔓延发生时人口的规模、密度,以及结构等都有其特征。

(1) 人口增长状况。城市是承载人口和活动的空间载体,快速城镇化时期的人口增长是城市规模扩大的原始动力,城市蔓延发生的同时也具备着城市人口大量增长的特征。卡桑科等(Kasanko et al,2006)在测度蔓延水平时均考虑了人口增长的贡献[20]。

(2) 人口密度状况。城市蔓延的低密度扩张特征可由人口密度反映,建成区过度扩张会分散人口活动,而人口密度状况指标也是测度蔓延的传统指标之一[21]。

(3) 人口城市化水平。快速城镇化时期人口流动性较大,尤其是一些区域性大城市,城市非农人口比重上升成为影响城市空间变化的主要因素之一,蔓延在人口维度表现出人口城市化水平提升的特征,曾晨等(2015)[11]曾将城市非农人口比重纳入其综合指标体系中。

对城市蔓延在土地利用维度的特征分析应考虑城市用地扩张量变化和用地结构变化。

(1) 城市化用地扩张状况:其他类型土地转化为城市化用地,为新增用地面积的功能完善提供了载体,从而形成真正意义上的城市扩张,这是蔓延最直接的体现,也有研究直接以城市化用地增长衡量城市蔓延程度[22]。

(2) 耕地消耗状况:我国的蔓延占地多为农用耕地,中国在人均耕地少(约为美国的1/6)的国情下,对因城市扩张而造成的耕地资源减少或遭受破坏的现实也更为关注。由城市建设占用的耕地数量不仅从土地利用上反映了蔓延的特征,还从资源环境上体现了蔓延的影响。

(3) 土地利用多样性:城市蔓延同时强调扩张区域的土地利用功能单一性,这种欠合理的空间布局构成了蔓延的一大结构特征,影响对蔓延程度的判断。王春杨(2008)将其总结为功能较单一、相互分离的工业用地单元、居住用地单元,或商业用地单元的郊区化[23]。

基础设施是蔓延空间具备基本城市功能的基础。基础设施建设是交通可达性、生产生活便利性的保证,是蔓延区的存续的基础。

(1) 道路建设状况。城市蔓延的一个显著特征是交通基础设施的不断扩展。人均道路面积可以反映道路使用效率或城市交通紧凑度,城市蔓延对应较低的总体道路使用效率和交通紧凑度。

(2) 公共交通使用状况。蔓延空间分散、破碎的布局客观上提高了居民对公共交通出行的需求,形成城市蔓延与分散的人口活动、公共交通大量使用共存的局面。曾晨(2016)测度蔓延程度指数时将公共交通客运周转量作为一项关键指标[24]。

(3) 公共基础设施维护成本。现实中,我国很多蔓延区域是由地方政府“圈地”和大型项目建设形成的。这种“造城(区)运动”极大地带动了该片区基础设施的投入建设,对公共财政支出造成负担,出现公共服务供给不经济的现象,这也可解释为城市蔓延在基础设施维度的特征之一[25]。

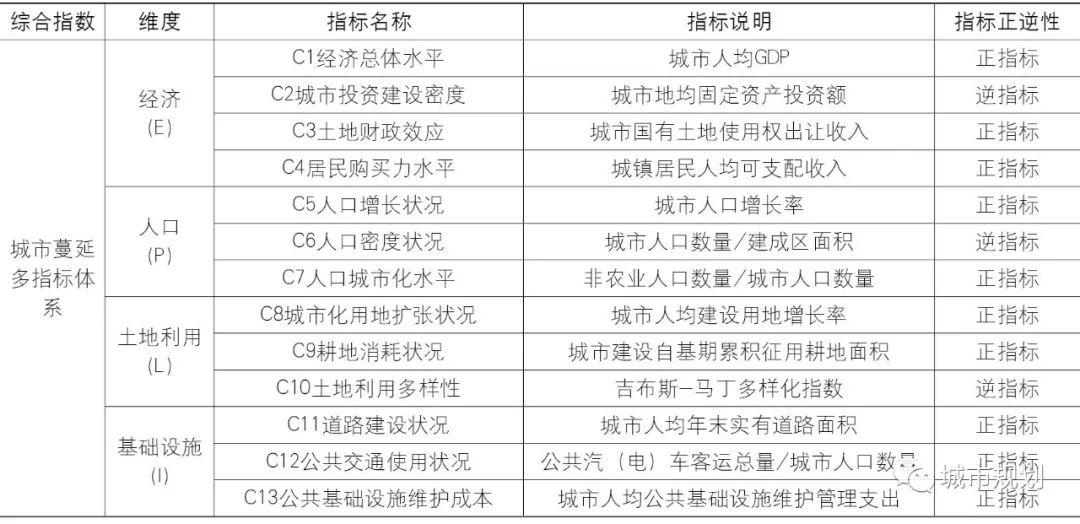

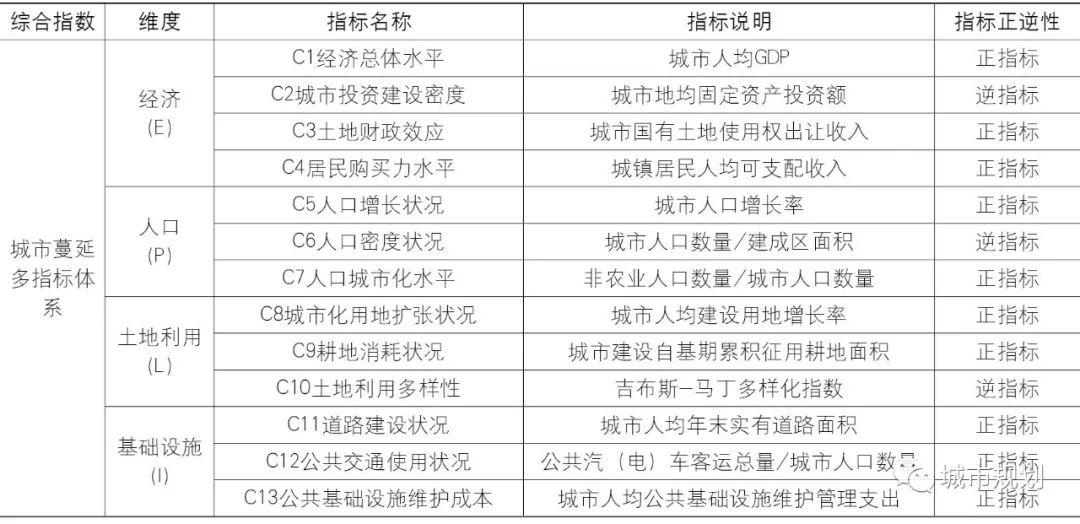

为了切实反映快速城镇化时期城市蔓延的原因和空间特征。如前文分析,参考相关研究中的指标体系,本文构建了如表1所示的多指标测度体系。该指标体系由经济(E)、人口(P)、土地利用(L)、基础设施(I)4个维度,共13个指标(C1至C13)组成。除了C2城市投资建设密度、C6人口密度状况、C10土地利用多样性指标外,其余皆为正向指标。另外,由于城市蔓延是个相对的概念,故直接描述城市规模增大的相关指标,如人口增长率、建设用地增长率等,以自基期以来的增长率计算;其他不直接以增长率表示的指标,在计算时以指标当期值与基期值的比值作为最终使用变量。

▲ 表1 | 城市蔓延测度的多指标体系

Tab.1 | Multi-indicator index system for urban sprawl measurement

注:吉布斯-马丁多样化指数度量模型为 ,式中GM为多样化指数,fi为第i种土地利用类型的面积。GM值在0~1之间,越接近1表示土地利用类型越多样化。

,式中GM为多样化指数,fi为第i种土地利用类型的面积。GM值在0~1之间,越接近1表示土地利用类型越多样化。

上文所构建的城市蔓延测度多指标体系共包含4层维度13个单项指标,综合反映了城市发展的几个方面,本文采用主成分分析法来建立多指标蔓延测度的指标体系。主成分分析法是一种客观赋权法,能够避免赋权过程中的主观因素影响。主成分分析能够通过数学模型,对每一个指标赋予一个客观的权重,也能够较好地揭示出指标之间的相关关系。同时,由于城市蔓延指标的评价是一个动态的过程,而使用主成分分析法能够使得指标体系的权重随着客观环境的变化而变化,实现对城市蔓延水平的动态监测,因此具有一定的科学性和严谨性。

本文以我国69个大中城市相关数据为样本开展分析,即国家统计局发布城市数据时列示的70个大中城市中,除大理市之外的其余城市②。时间跨度以2000年为基期,测算2001至2014年间各时期各城市的蔓延水平。实证所用数据来自于中国经济与社会发展统计数据库,历年《中国城市统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》《中国国土资源年鉴》,以及某些城市的统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报。数据处理以市辖区口径为准。缺失值以EM法补齐,涉及价格的变量以基期CPI平减,利用Min-Max方法对数据进行标准化处理。

无量纲化处理后的数据的KMO统计量值为0.895,Bartlett球体检验的显著性接近于0,数据分析适合应用因子分析模型。应用主成分法提取公共因子 F1,F2,其累积方差贡献率为84.64%,基本可以较准确地反映原始变量特征。

根据旋转后的因子载荷矩阵结果,公因子F1上载荷较大的原始变量有C1人口增长状况、经济(E)维度的C4~C7、C8建设用地增长状况、C9耕地消耗状况,以及基础设施(I)维度的C11~C13,城市蔓延表现为城市过度扩张,其内涵包括人口、土地规模增大,经济规模增长也伴随着更多建设用地的扩展,以及大量城市基础设施建设,上述指标直观描述了城市规模增长,故定义为“规模因子”。

公因子F2上载荷较大的原始变量有C2人口密度状况、C3人口城市化水平,以及C10土地利用多样化性,快速城镇化进程中的城市蔓延往往表现出人口城市化水平快速提高、建成区低密度增长、土地利用结构单一的特征,这些指标一定程度上反映城市蔓延情况下的城市人口、土地利用的结构,定义为“结构因子”。

3.2.1 我国69个大中城市多指标蔓延指数的总体情况

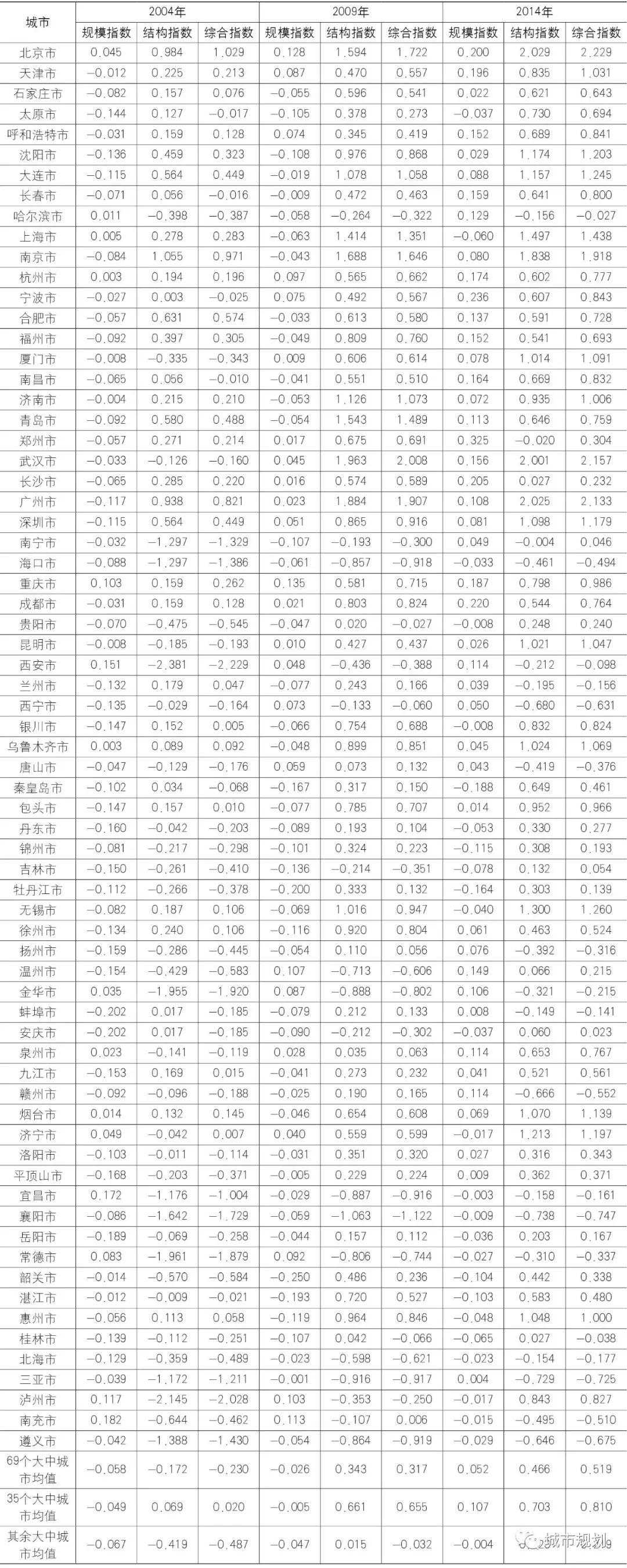

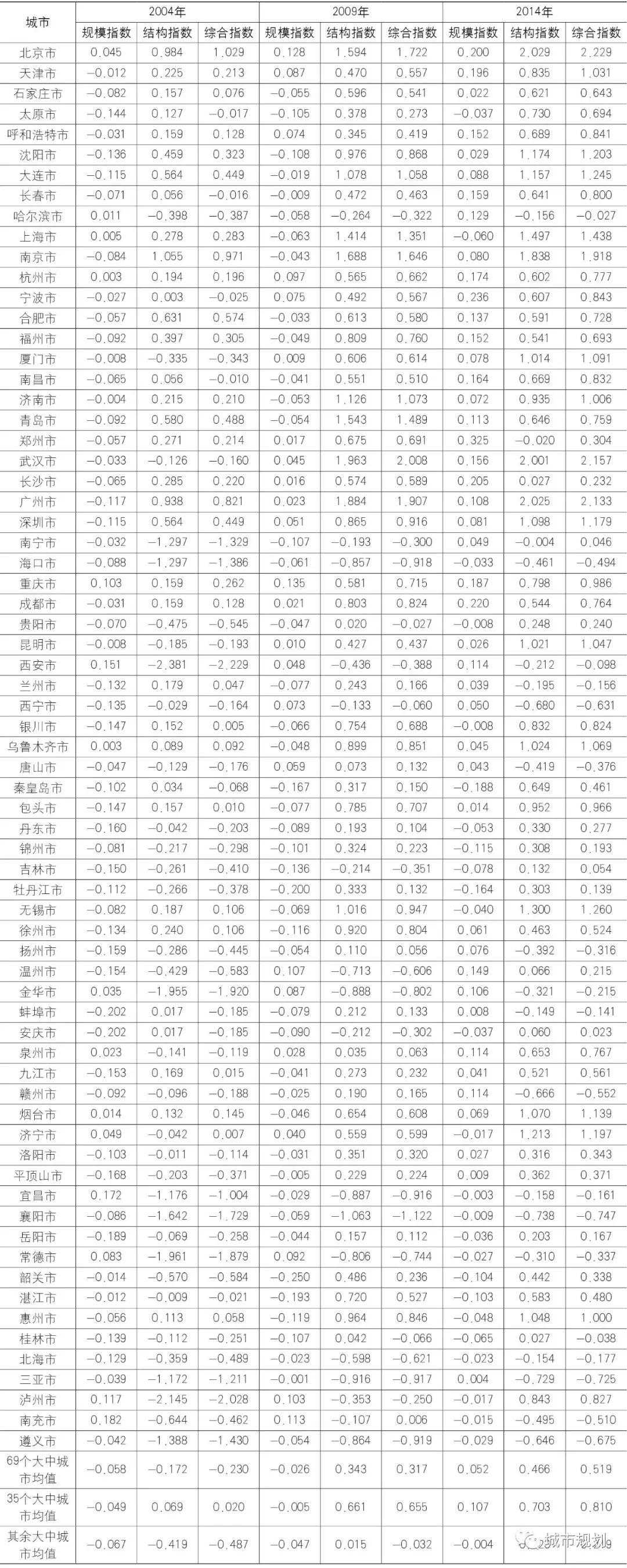

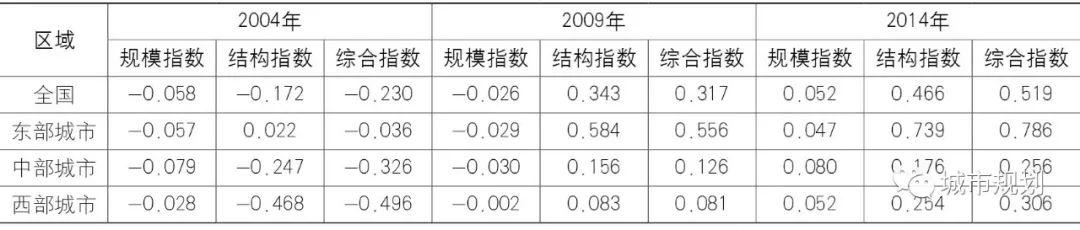

表2列示的是以2000年为基期计算的2004、2009、2014年多指标城市蔓延指数的结果,并分别将规模因子和结构因子得分定义为规模指数和结构指数。

▲ 表2 | 2000—2014年69个大中城市的多指标蔓延指数情况

Tab.2 | Multi-indicator sprawl index of the 69 big and medium-sized cities in 2000—2014

注:多指标蔓延指数由多项指标综合合成,在表中以“综合指数”表示,下文同。

总体而言,测度结果显示,69个大中城市多指标蔓延指数逐期增大,公因子得分表明,这是规模指数和结构指数均逐期增大的结果,其中结构指数增幅较大。这说明我国大中城市蔓延程度自基期以来逐期严重,城市人口、经济、土地、基础设施建设的增长带来城市规模增大,这种规模扩张的同时城市化水平快速提升,但其伴随着较严重的低密度开发、用地结构欠合理和人居环境恶化的情况,形成了蔓延式的增长格局。

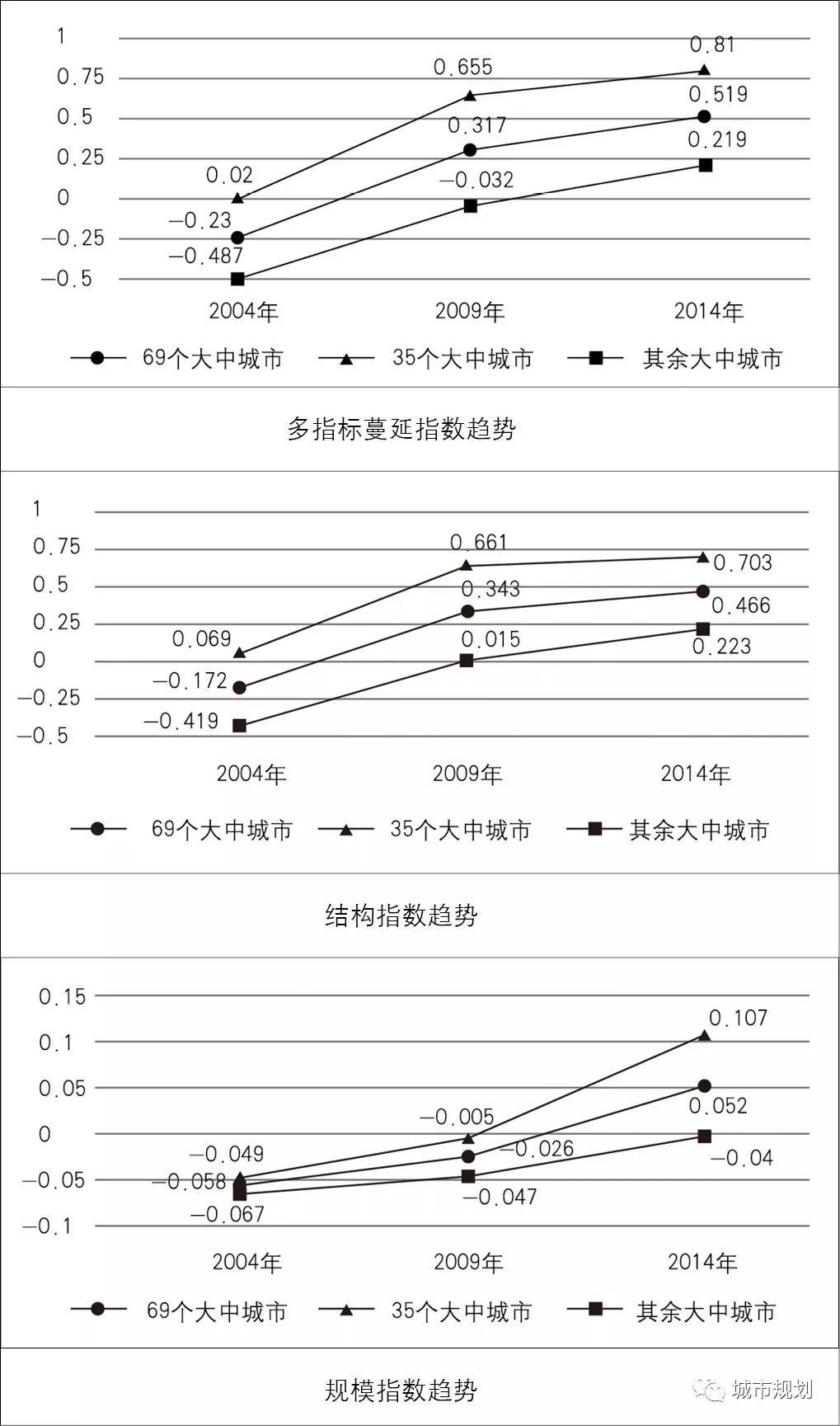

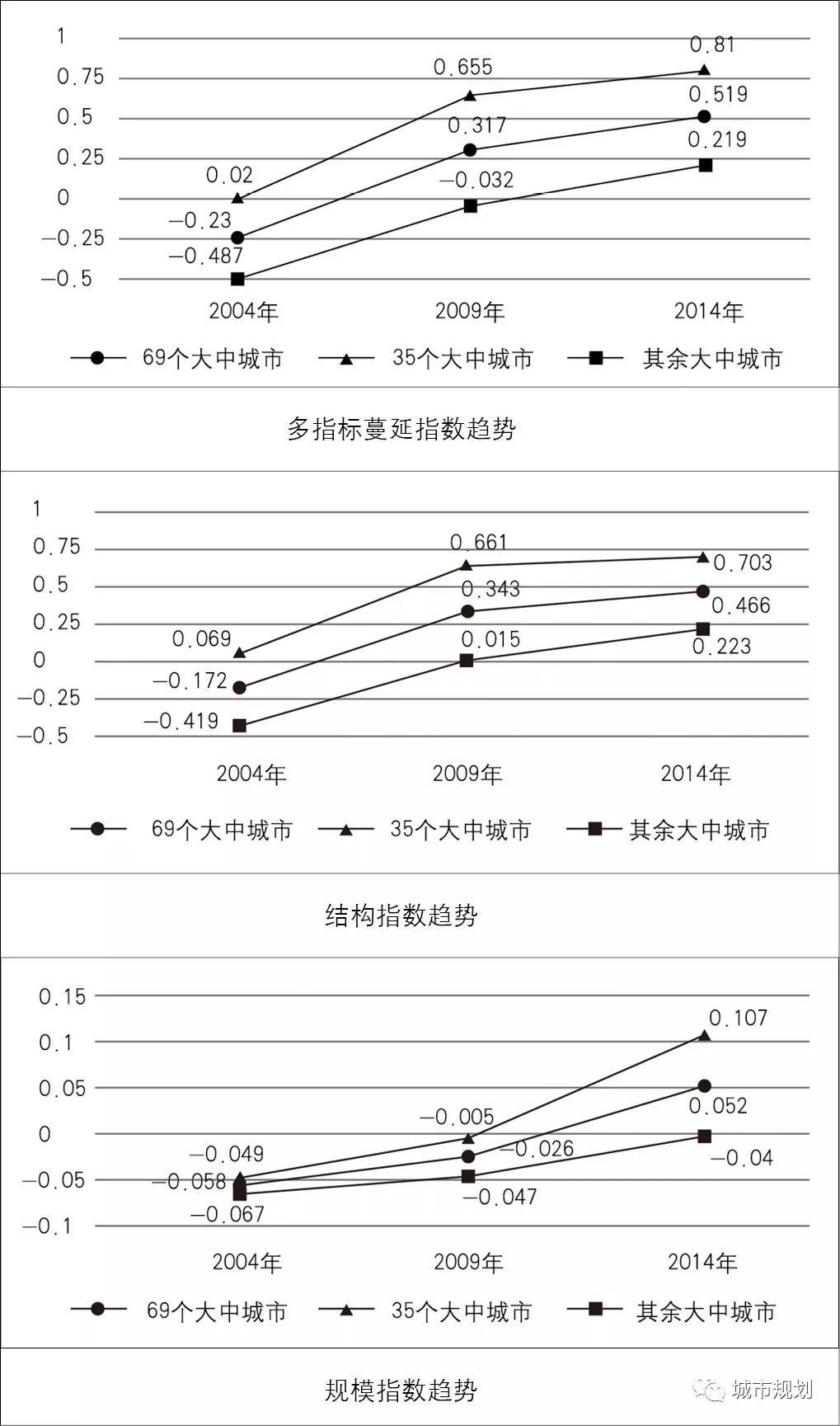

分别观察各指数的变动趋势(图1),2009至2014年多指标蔓延指数增长情况较2004至2009年有所缓和,其中,结构指数趋势与多指标蔓延指数趋势相同,规模指数增长却呈现逐期加剧的情况,可见蔓延结构指数的缓和增长较强地削弱了规模指数对多指标蔓延指数的影响。这种结构指数变动主导多指标蔓延指数变动的情况,可以说明蔓延的结构性特征对于蔓延的内涵至关重要,城市规模扩张和城市活动的繁荣并不意味着城市蔓延,城市蔓延更强调空间的低密度开发、人口活动分散性加剧,以及蔓延对人居、生态环境负面影响等因素,因此,综合考虑蔓延的结构性特征才能更准确地测度蔓延的程度。

将69个大中城市分为两类,第一类是35个大中城市,主要包括各省、自治区省会城市,直辖市;除此之外第二类为纳入大中城市范围的其余城市。

观察35个大中城市与其余大中城市的各指数,可见35个大中城市各期的多指标蔓延指数均值都超过了总体均值,可见其总体蔓延水平相对较高。其中2004年结构指数均值超过总体结构均值较多,进一步说明了该期间35个大中城市蔓延式增长相对严重的情况。逐期观察,如图2所示,两类大中城市多指标蔓延指数趋势大致相同,但在2009年后,35个大中城市多指标蔓延指数有明显缓和,而其余大中城市多指标蔓延指数缓和趋势不明显。

▲ 图2 多指标测度的城市蔓延各类指数变动趋势

Fig.2 Changing trend of various urban sprawl indexes by multi-indicator measurement method

具体观察两类大中城市各指数,35个大中城市虽然规模指数快速持续增长,但由于其结构指数增长在2009年后明显缓和,其多指标蔓延指数增长也得到了控制;而其余城市的规模指数和结构指数增长没有明显的拐点,结果表现为其多指标蔓延指数没有得到显著抑制。这可能是35个大中城市作为各省门户城市,对城市可持续发展和健康的城市规划建设更为重视,近年来持续加强对城市过度扩张的控制和对蔓延负面效应的整治,使得原先蔓延式的结构得到了改善。相对地,其余大中城市在付出全面推进城镇化的努力后,虽然城市增长目标实现,却忽视了蔓延式结构的出现和深化,导致城市蔓延难以控制地发生。

3.2.2 分区域和时期视角下我国城市多指标蔓延指数情况

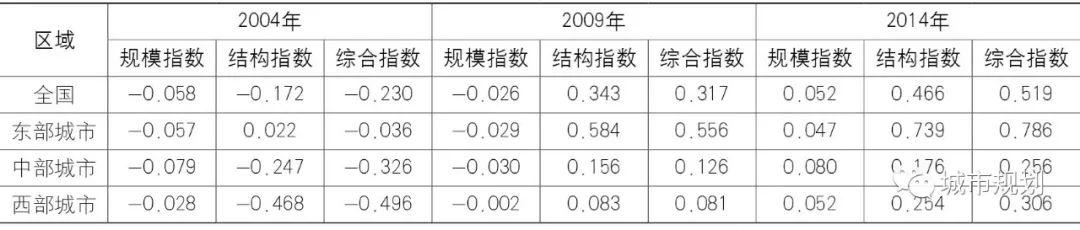

为了考察城市单指标蔓延指数的区域差异,本文参考齐元静等(2013)研究中对中国省份东部、中部、西部地区的划分,依据城市所在省份,将69个大中城市划分为东、中、西部城市,各时期的单指标蔓延指数结果如表3所示[26]③。

▲ 表3 | 不同区域城市各时期多指标城市蔓延指数情况

Tab.3 | Multi-indicator urban sprawl index in different regions and periods

从区域视角看,东部城市各期的多指标蔓延指数均最大,大于全国均值水平,接着依次为中部、西部城市,可见城市蔓延程度在东、中、西部城市依次减弱。分别观察各指数,西部城市各期的规模指数较大,但结构指数较小;东部城市和中部城市的规模指数在2009年之前差异不大,主要差异在于结构指数,至2014年中部城市规模指数有明显增大,超过了东、西部城市,但由于其结构指数较小,多指标蔓延指数仍然较小。

从时期视角来看,2000至2014年三个时期以来,东部和西部城市多指标蔓延指数增大较多,中部城市增大较少。总体趋势为2004至2009年增大较多,2009年之后有所缓和,一定程度反映了近年来城市蔓延问题逐渐受到重视,政策加强对城市土地集约利用的要求的现实。分别观察各指数,东、中、西部城市三个时期以来规模指数都有明显增大,尤其是中、东部城市,并且三个区域的城市规模指数呈现后期增大相对前期较多的情况。相反地,各区域城市的结构指数虽均有增大,但趋势均为后期增大相对前期较少,与多指标蔓延指数趋势相同,再次说明了蔓延式结构严重程度对蔓延程度的关键影响。

以上描述的规模指数和结构指数在区域间差异和时期上的变化,可以进一步说明区域间城市各期蔓延情况的特点。

首先,各城市的规模增长是相对本市基期的增长,西部城市规模增长较大一方面因其基期城市发展各方面指标值相对较小,另一方面也与国家的西部大开发战略大力推进了西部地区全面发展有关。但长期以来,西部地区在国家经济版图上仍属于欠发达地区,城市化水平相对较低,仍处在逐渐发展繁荣的阶段,生态状况相对优良,城市也还未出现严重的蔓延式结构特征。

其次,中部城市规模指数虽明显增大,这可能与2005年以来中部崛起战略的提出有关,但中部地区作为我国粮食主产区之一,国家土地政策更倾向于加大耕地整理力度。根据《全国土地利用总体规划纲要(2006—2020)》,中部地区土地面积虽仅占全国的10.7%,但其基本农田保护面积却占全国的23.63%,耕地保护的要求或许可以解释受到严格控制的蔓延式增长。

最后,东部城市基本属于规模增长势头较强,同时蔓延式结构特征比较明显的类型。可见东部地区作为国家战略优先发展的区域,经济社会高速发展对城市空间的硬性需求强劲,但其快速发展中却难以兼顾城市空间结构的合理和协调,因此也发生了较高程度蔓延,降低了城镇化的质量。

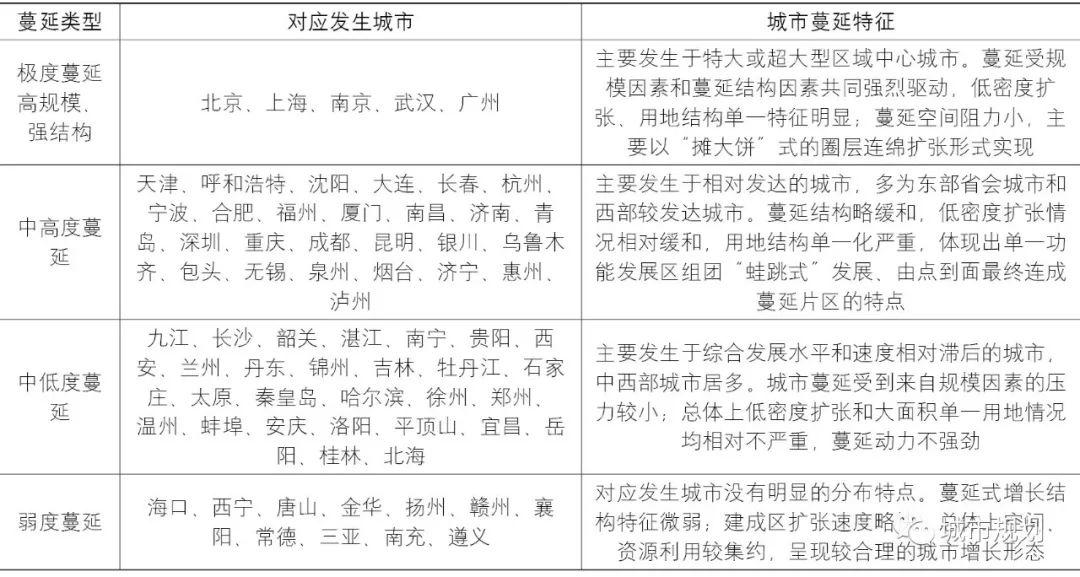

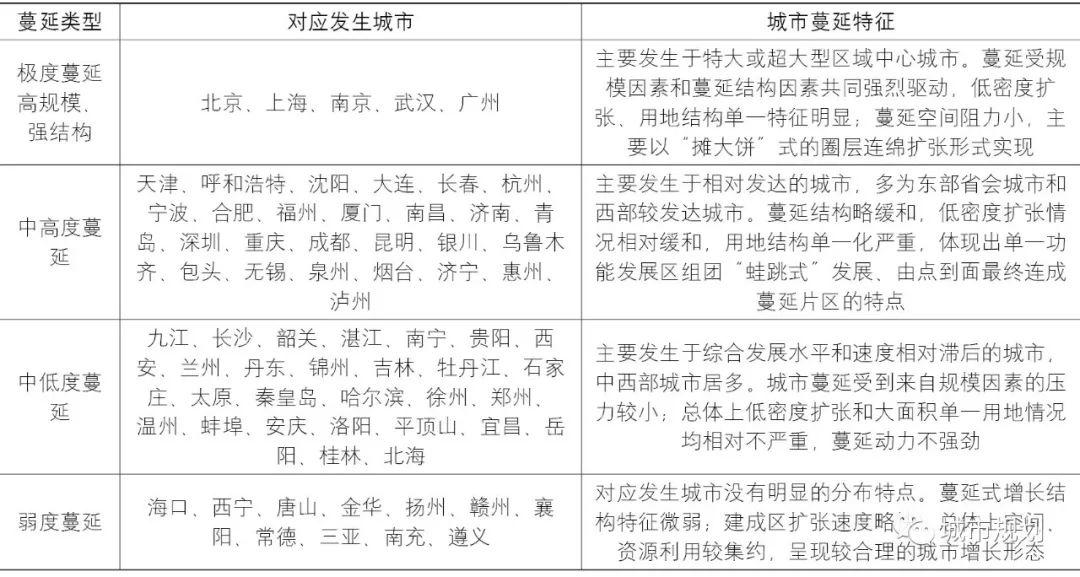

对以上城市蔓延多指标指数的结果,应用K-均值聚类方法对2014年69个大中城市按蔓延水平进行分类。聚类分析综合分析规模指数、结构指数和综合指数的大小,将数据分为4个类别,分别为极度蔓延、中高度蔓延、中低度蔓延、弱度蔓延(表4)。

▲ 表4 | 我国69个大中城市蔓延类型划分及其特征

Tab.4 | Urban sprawl types of 69 big and medium-sized cities in China and their characteristics

极度蔓延类型是规模指数和结构指数均显著处于最高层次的蔓延类型,城市综合发展水平高,蔓延式增长结构突出。对应发生的城市均为规模大、发展快的特大、超大型城市,并且长期以来保持着区域中心城市的发展地位,是各所在区域的经济增长极点。同时,极度蔓延表现出受到城市规模因素和蔓延结构因素共同强烈驱动的特点,城市人口、经济增长压力向外圈层释放,低密度扩张、用地结构单一特征明显;另外,这些城市均位于平原开阔地区,蔓延空间阻力小,整体上城市蔓延主要以“摊大饼”式圈层连绵扩张、不断侵吞外围空间的形式实现。

中高度蔓延类型是指蔓延水平居于高度以及中等偏高程度,规模指数和结构指数的质心在样本中处于中高层次,城市规模增长迅速,综合发展势头较强,蔓延式结构不断深化。对应发生城市为经济相对发达,综合发展水平较高的大中城市,多为东部省会城市和西部较发达城市,区位优势突出,总体发展处于快速增长提升、不断追赶区域中心城市的阶段。同时,中高度蔓延同样为城市规模扩张和蔓延结构深化共同导致的高蔓延水平,但中高度蔓延城市的蔓延结构不及极度蔓延型的突出,表现为低密度扩张情况整体相对缓和,用地结构单一是蔓延式增长的主导因素,这基本符合单一功能的近郊发展区组团“蛙跳式”发展的由点到面最终连成蔓延片区的特点。

中低度蔓延类型是指蔓延水平居于中等偏低以及较低的程度,规模指数和结构指数的质心在样本中处于中低层次,城市规模增长相对较少,经济发展水平相对滞后,蔓延结构问题仍未十分严重。主要发生在综合发展水平相对滞后、发展速度相对较慢的一些城市,以中西部城市居多。城市蔓延水平处于中低层次是由于城市规模扩张和蔓延式增长结构对整体蔓延水平共同的低度贡献。人口和经济相对增长较少、较慢,城市投资建设力度较弱,规模增长对城市蔓延式扩张的压力不显著;受到相对复杂的地形地貌条件影响,一定程度上抑制了开发的随意性,低密度和大面积单一用地情况不严重,蔓延动力不强劲。

弱度蔓延类型城市是指蔓延水平在样本中属于最低层次,城市规模增长相对较少,尤其是蔓延结构特征微弱最终导致蔓延程度整体处于弱层次。对应发生城市分布在东中西地区,各城市发展水平高低皆有,没有明显的分布特点。弱度蔓延的特点表现为城市规模虽有一定增长,但蔓延结构特征十分微弱,总体蔓延程度非常低。城市经济得到正常发展,建成区扩张速度略快,总体上城市空间结构、资源利用较集约,整体呈现一种较协调合理的城市增长形态。

(1) 多指标指数适用于测度现阶段中国的城市蔓延水平。快速城镇化时期我国的城市蔓延实质上是转型期间城市发展过程中的产物,此时的城市蔓延夹带着合理的经济增长和城市发展,在人口、经济、空间、环境,以及地方政府效应方面均有对应的特征。对此,多指标蔓延指数则涵盖蔓延内涵的多方面内容,信息更全面,应用多指标指数测度城市蔓延具有较强现实依据。

(2) 大中城市蔓延水平逐渐加剧,近年趋势稍显缓和。中国城市蔓延深层动力来自城市发展对空间的硬性需求,粗放地追求总量增长却忽视增长和空间的协调。随着城镇化进程深化,城市蔓延呈现出加剧态势,但同时,近年来蔓延加强趋势总体有所缓和,这一定程度上与整体经济下行压力较大,蔓延根本动力相对不足有关,也一定程度上反映了城市蔓延治理的成果。

(3) 大中城市蔓延水平及其变动趋势存在明显的区域差异。长期以来,城市蔓延水平区域差异明显,蔓延水平从高到低依次排序为东部、中部、西部城市,其中东部城市明显偏高;另从城市类型而言,省会城市、直辖市、经济特区城市的蔓延水平相对较高,基本与区域经济发展水平表现出一致性。在变动趋势上,东、中部城市蔓延加强得到较明显的抑制,西部城市蔓延的加强趋势只表现出相对的轻微缓和。

(4) 不同类型的城市蔓延具有不同的蔓延结构特征。我国大中城市的极度、中高度、中低度、弱度四种城市蔓延类型,在蔓延表现、动力及形态等方面均各自对应着不同的蔓延结构特征。其中,在城市人口增长、城市化水平提高的同时,密度降低、活动分散加剧、用地结构单一等带有蔓延特征的增长结构对蔓延水平的影响更关键。

结合上述分析及研究结论,为了有效抑制和治理我国的城市蔓延,推动新时代我国城市的高质量发展,本文提出以下几方面政策建议:

(1) 不断完善多指标测度法,为城市蔓延治理提供准确依据。治理城市蔓延的基础是准确认识和测度蔓延。中国的城市蔓延本质上是转型时期城市发展的一种产物,是一种城市各子系统相互作用的复杂现象。采用多指标的城市蔓延测度方式可以尽可能全面捕捉有关信息,客观准确地了解城市蔓延水平。同时,目前国内对城市蔓延测度多指标方法的研究还有待深入,多指标测度蔓延的方法仍需不断调整和完善。

(2) 持续加强城市蔓延治理,抑制城市蔓延加剧态势。随着我国城市蔓延问题日益凸显,蔓延的治理也被逐渐重视和落实。自2013年以来,“划定城市开发边界”的要求就陆续在与新型城镇化相关的会议和政策文件中出现④,目前已在北京、上海等十余座城市进行试点,先行推进此项工作。近年来,我国城市蔓延整体上仍处于继续加剧阶段,应继续结合城市增长边界、建设用地总量控制、环城绿带、基本农田保护制度等现有工具,适度开展工具方法创新,继续抓紧治理城市蔓延。

(3) 严格控制东部和中部城市蔓延,警惕西部城市蔓延加剧。在继续加强抑制整体城市蔓延情况的基础上,应对城市蔓延水平和变动趋势的区域差异有侧重地进行控制。对于长期以来蔓延水平相对较高的东部、中部城市应加强蔓延治理力度,以实现紧凑集约发展为目标,进一步制约蔓延局势扩张。对于蔓延水平较低,但蔓延加剧趋势未见明显缓和的部分西部城市,更应警惕其蔓延加剧情况,在不对经济增长造成严重影响的情况下,采取措施控制蔓延态势。

(4) 综合分析各类城市蔓延特点,提高城市蔓延治理的针对性。治理城市蔓延时应采取因地制宜、因时制宜的措施,提高城市蔓延治理的针对性和有效性。对于极度蔓延,应严格控制城市规模、合理规划城市内部布局,提高用地效率,切实抑制发展压力的圈层式外溢。对于中高度蔓延,更注重避免规划的随意性,完善用地结构[27]。中低度蔓延虽然整体蔓延动力不强劲,但仍需警惕其蔓延趋势,进一步促进城市的集约增长。弱度蔓延整体呈现较合理的城市增长形态,进一步提高城市发展和城市空间扩展的协调性则是重点所在。

① 数据来自国家统计局网站:http://data.stats.gov.cn/。

② 大理市属于县级市,与其余地级市在城市发展和管理方面存在差异,为尽可能保证城市样本属性一致,本文不将其列入样本。

③ 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省市;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古12个省区。

④ 例如,2013年中央城镇化工作会议、《国家新型城镇化规划》、2014年国土资源部《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》、2015年《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、2015中央城市工作会议等,都对划定城市开发边界提出了要求。

参考文献

1 李强,杨开忠. 城市蔓延[M]. 北京:机械工业出版社,2006.

LI Qiang,YANG Kaizhong. Urban Sprawl[M]. Beijing: China Machine Press,2006.

2 王格芳. 科学发展观视域下的中国城镇化战略研究[D]. 济南:山东师范大学,2013.

WANG Gefang. Study on China’s Urbanization Strategy from the Perspective of Scientific Outlook on Development[D]. Jinan: Shandong Normal University,2013.

3 GALSTER G,HANSON R,RATCLIFFE M R,et al. Wrestling Sprawl to the Ground: Defining and Measuring an Elusive Concept[J]. Housing Policy Debate,2001,12(4):681-717.

4 SOHN J,CHOI S,LEWIS R,et al. Characterising Urban Sprawl on a Local Scale with Accessibility Measures[J]. The Geographical Journal,2012,178(3):230-241.

5 JAEGER J A G,SCHWICK C. Improving the Measurement of Urban Sprawl: Weighted Urban Proliferation (WUP) and its Application to Switzerland[J]. Ecological Indicators,2014,38(3):294–308.

6 LITYŃSKI P. Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities[J]. Research Papers of the Wroclaw University of Economics,2015.

7 冯科. 城市用地蔓延的定量表达、机理分析及其调控策略研究[D]. 杭州:浙江大学,2010.

FENG Ke. Research on the Measurement,Mechanism and Control Strategy of Urban Sprawl by Using GIS[D]. Hangzhou: Zhejiang University,2010.

8 孙燕红,宗跃光,柯丹,等. 空间生态价值评价方法在城市蔓延控制中的运用——以陕西省西安中心市区为例[J]. 现代城市研究,2011(5): 64-69.

SUN Yanhong,ZONG Yueguang,KE Dan,et al. Application of Spatial Ecological Value Assessment for Urban Sprawl Control:A Case Study in the Central Area of Xi’an,China[J]. Modern Urban Research,2011(5): 64-69.

9 张景奇. 沈阳市城市蔓延与蔓延治理研究[M]. 沈阳:东北大学出版社,2014.

ZHANG Jingqi. A Study on Urban Sprawl and Sprawl Governance in Shenyang[M]. Shenyang: Northeastern University Press,2014.

10 张琳琳,岳文泽,范蓓蕾. 中国大城市蔓延的测度研究——以杭州市为例[J]. 地理科学,2014(4):394-400.

ZHANG Linlin,YUE Wenze,FAN Beilei. Measuring Urban Sprawl in Large Chinese Cities: A Case Study of Hangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica,2014(4):394-400.

11 曾晨,刘艳芳,周鹏,等. 城市蔓延综合指数的评价与分析——以武汉市为例[J]. 地域研究与开发,2015(2):62-68.

ZENG Chen,LIU Yanfang,ZHOU Peng,et al. An Integrated Approach for the Assessment of Urban Sprawl: A Case Study in Wuhan Metropolitan Area[J]. Areal Research and Development,2015(2):62-68.

12 王家庭,卢星辰,马洪福,等.快速城镇化时期我国城市蔓延的内涵界定及政策建议[J].学习与实践,2017(8):22-33.

WANG Jiating, LU Xingchen, MA Hongfu, et al. Connotation and Policy Suggestions of Urban Sprawl of China in the Rapid Urbanization Period[J]. Study and Practice,2017(8):22-33.

13 范进,赵定涛.中国城市为何会“蔓延式”发展——地级市的实证分析[J]. 中国科技论坛,2012(11):134-140.

FAN Jin,ZHAO Dingtao. Why Chinese Urban Develop by Sprawling Style:Empirical Analysis based on Prefectural-level City[J]. Forum on Science and Technology in China,2012(11):134-140.

14 常晨,陆铭.新城之殇——密度、距离与债务[J].经济学(季刊),2017,16(4):1621-1642.

CHANG Chen,LU Ming. Misery of New Town: Density,Distance and Debt[J]. China Economic Quarterly,2017,16(4):1621-1642.

15 李永乐,吴群. 中国式分权与城市扩张——基于公地悲剧的解释[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2013,13(1):73-79.

LI Yongle,WU Qun. Chinese-style Decentralization and Urban Sprawl: An Explanation Under the Tragedy of Commons[J]. Journal of Nanjing Agricultural University(Social Sciences Edition),2013,13(1):73-79.

16 蒋芳,刘盛和,袁弘,等. 北京城市蔓延的测度与分析[J]. 地理学报,2007(6):649-658.

JIANG Fang,LIU Shenghe,YUAN Hong,et al. Measuring Urban Sprawl in Beijing with Geo-Spatial Indices[J]. Acta Geographica Sinica,2007(6):649-658.

17 刘卫东,谭韧骠. 杭州城市蔓延评估体系及其治理对策[J]. 地理学报,2009(4):417-425.

LIU Weidong,TAN Renbiao. Evaluation System and Control Mechanism of Urban Sprawl: A Case Study of Hangzhou[J]. Acta Geographica Sinica,2009(4):417-425.

18 EWING R,HAMIDI S. Compactness Versus Sprawl: A Review of Recent Evidence from the United States[J]. Journal of Planning Literature,2015,30(4).

19 SHI L,SHAO G,GUI S,et al. Urban Three-Dimensional Expansion and Its Driving Forces:A Case Study of Shanghai,China[J]. Chinese Geographical Science,2009,19(4):291-298.

20 KASANKO M,BARREDO J I,LAVALLE C,et al. Are European Cities Becoming Dispersed?:A Comparative Analysis of 15 European Urban Areas[J]. Landscape & Urban Planning,2006,77(1-2):111-130.

21 BATTY M. The Size,Scale,and Shape of Cities[J]. Science,2008,319(5864):769-771.

22 董维,蔡之兵. 城镇化类型与城市发展战略——来自城市蔓延指数的证据[J]. 东北大学学报(社会科学版),2016(2):137-142.

DONG Wei,CAI Zhibing. Types of Urbanization and Urban Development Strategies: Based on the Urban Sprawl Index[J]. Journal of Northeastern University(Social Science),2016(2):137-142.

23 王春杨. 我国城市蔓延问题的经济学分析和对策[D]. 重庆:重庆大学,2008.

WANG Chunyang. Economics Analysis of China’s Urban Sprawl and Countermeasure Research[D]. Chongqing: Chongqing University,2008.

24 曾晨. 城市蔓延的多层次多维度测度和多尺度多策略空间回归建模[M].北京:科学出版社,2016.

ZENG Chen. Multi-Level and Multi-Dimensional Measurement & Multi-Strategy and Multi-Scale Spatial Regression Modeling of Urban Sprawl[M]. Beijing: Science Press,2016.

25 牛煜虹,张衔春,董晓莉. 城市蔓延对我国地方公共财政支出影响的实证分析[J]. 城市发展研究,2013(3):67-72.

NIU Yuhong,ZHANG Xianchun,DONG Xiaoli. An Empirical Analysis of the Impact of Urban Sprawl on China Local Public Expenditure[J]. Urban Development Studies,2013(3):67-72.

26 齐元静,杨宇,金凤君. 中国经济发展阶段及其时空格局演变特征[J]. 地理学报,2013(4):517-531.

QI Yuanjing,YANG Yu,JIN Fengjun. China’s Economic Development Stage and Its Spatio-Temporal Evolution: A Prefectural-Level Analysis[J]. Acta Geographica Sinica,2013(4):517-531.

27 朱道林,赵小双,林瑞瑞. 我国城市土地利用结构及其利用效益[J]. 现代城市研究,2013(7):16-19.

ZHU Daolin,ZHAO Xiaoshuang,LIN Ruirui. The Structure and Benefit of Urban Land Utilization in China[J]. Modern Urban Research,2013(7):16-19.

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】中国城市蔓延的多指标指数测度研究——基于快速城镇化的背景

,式中GM为多样化指数,fi为第i种土地利用类型的面积。GM值在0~1之间,越接近1表示土地利用类型越多样化。

,式中GM为多样化指数,fi为第i种土地利用类型的面积。GM值在0~1之间,越接近1表示土地利用类型越多样化。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!