2023年11月15日,第三届文化遗产价值研究与保护传承论坛成功举办。在2020年第一届和2022年第二届论坛的基础上,本次论坛对遗产研究与实践领域进行持续探讨。论坛分为世界遗产与研究实践、学术研究两个板块,由十余位遗产保护领域的青年工作者和学者开展了11场汇报,与文化遗产行业同仁进行线上线下的分享与讨论。

论坛第一部分围绕世界遗产当前关切与研究实践为主题展开,由国文琰文化遗产保护中心有限公司董事长、总工程师项瑾斐主持。

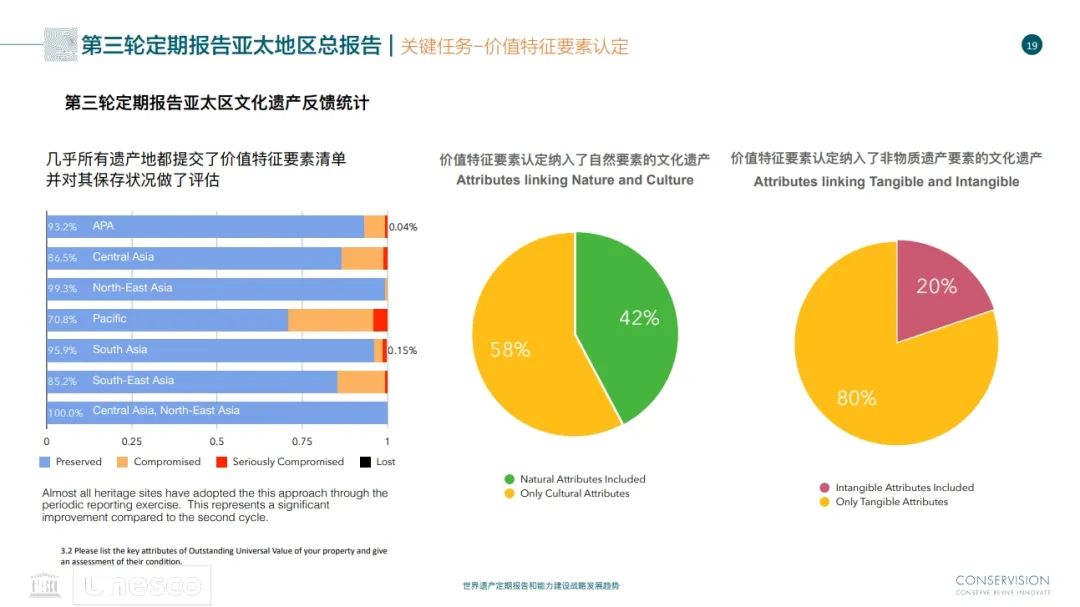

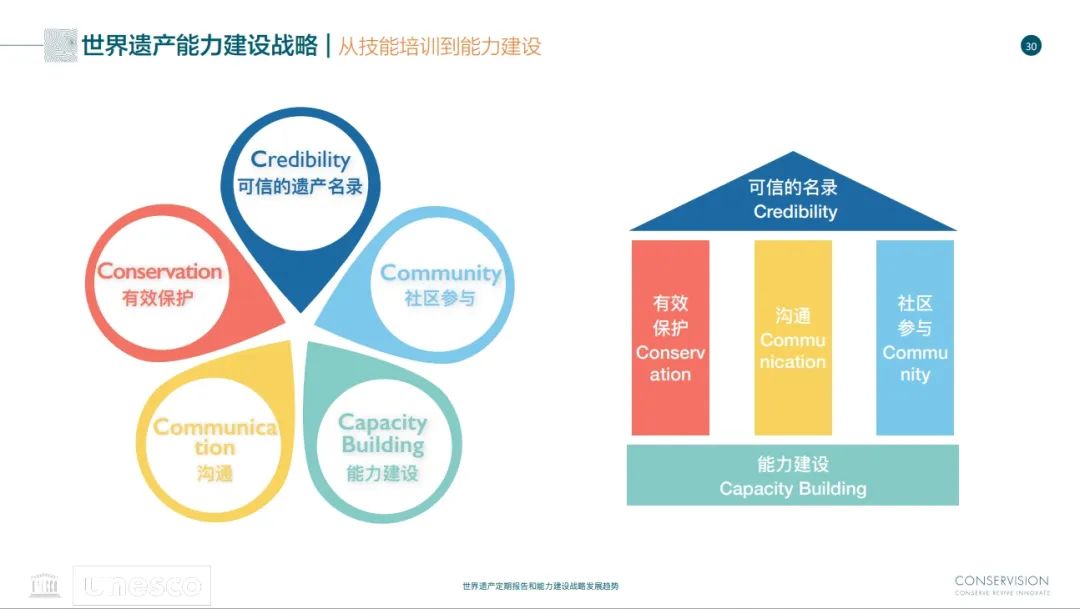

魏青 清源视野(北京)文化发展中心有限公司董事长

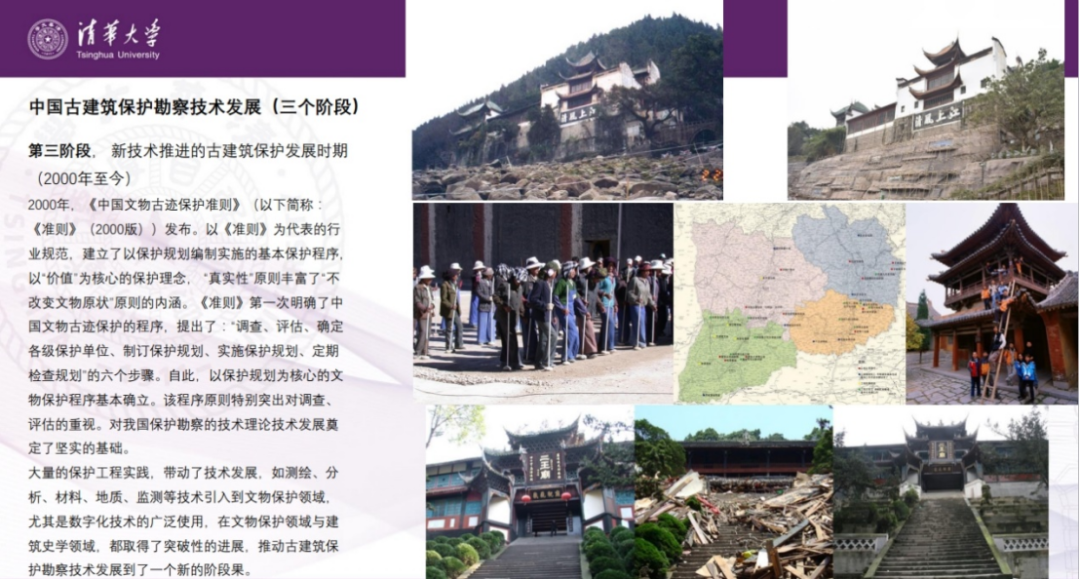

张荣 北京国文琰文化遗产保护中心有限公司副总工程师;清华大学建筑学院工程博士生

张荣的演讲旨在探讨以中国木结构古建筑为对象的保护勘察关键技术运用和体系建设。以此提升我国古建筑类遗产的保护科技水平,并加强建筑史研究与古建筑保护学科之间的联系强。

研究分为几个部分,首先以全局的眼光对世界各国建筑遗产的保护勘察技术体系开展分析;再对中国近百年来古建筑保护勘察技术发展历程的进行梳理;并通过案例研究的方法分析我国21世纪以来代表性古建筑勘察技术特点;进而引入代表性木结构古建筑保护勘察关键技术体系的建构,提出基于最新科技方法、手段、设备的保护勘察系统化解决方案;最终以佛光寺东大殿为例,分析以上关键技术在代表性古建筑保护勘察中的实践应用和取得的突破性研究成果。

崔光海 清华大学建筑设计研究院 文化遗产保护中心总建筑师

崔光海介绍了扬州曹庄隋炀帝墓葬保护与展示设施的建设思想、建设过程中所面临的问题与质疑,以及建成后的成果。遗址主体建筑的设计参考了古代陵墓的形象,并以古建筑大屋顶的轮廓作为整体形态。细节设计包括屋顶处留下的透明缺口,当太阳高度角到达指定日期时,便会照在建筑中的陵墓遗址上;以及通过特殊设计的瓦面,落地效果与整体风格相得益彰。此外,崔光海介绍了设计、审批、落地等实践环节中,团队与不同利益相关方的协商过程和结果,及其对最终呈现效果产生影响。

总体而言,遗址的保护与展示有多种方法,其评判标准尚未得到定论。无论是保护团队还是设计师都无法代表全体公众的意志,因而遗址所蕴含的价值是否能够得到有效的传播与传承,还要待广大人民群众体验之后才能了解到。

第二部分为围绕文化遗产话题的学术研究汇报,由清源视野(北京)文化发展中心有限公司董事长魏青主持。

杜美怡 清华大学建筑学院博士生

█ 公共视界下的遗产保护

徐桐 北京林业大学园林学院副教授、硕士研究生导师

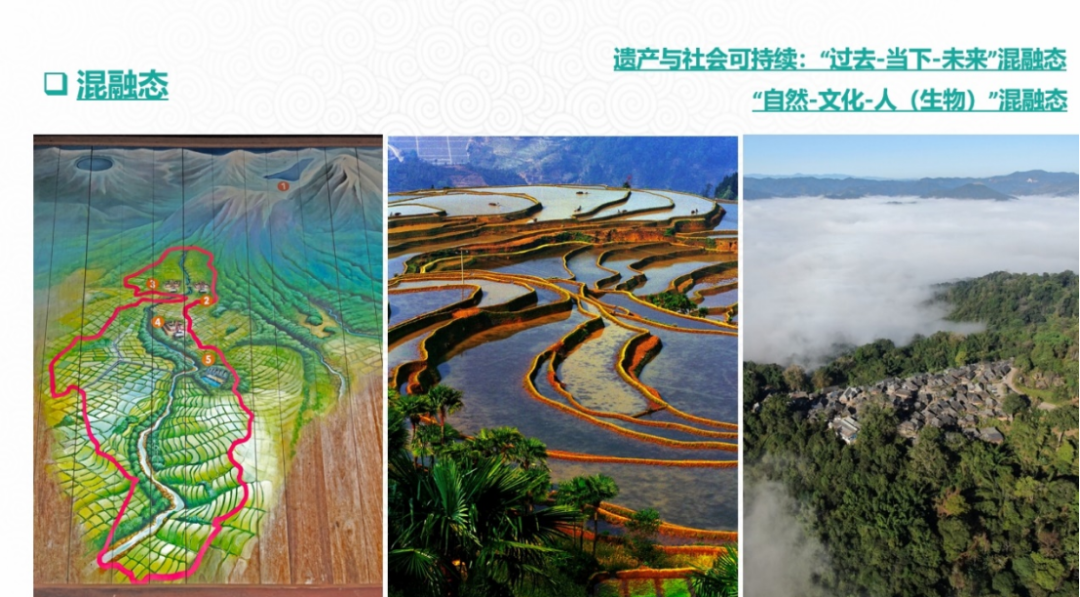

徐桐从景观认知发展史的视角,将景观的认知视野分为人地耦合的空间实在和映射具体族群文化结构的社会存在两个主要方向,并分别举例了两类视野下,国际上业已存在的风景法、景观法等对视觉景观的保护管控,以及文化景观遗产类对具体族群文化史的见证价值保护。在此基础上,徐桐梳理了2011年《城市历史景观建议书》(Recommendation on the Historic Urban Landscape)、“世界粮农组织(FAO):人类、粮食和自然的景观倡议(Landscape for People, Food and Nature Initiative)”“国际古迹遗址理事会文化景观委员会发起了“全球乡村景观倡议(World Rural Landscapes Initiative)”、《关于乡村景观遗产的准则(2017,ICOMOS-IFLA PRINCIPLES CONCERNING RURAL LANDSCAPES AS HERITAGE )等实践中反映的景观方法蕴含的底层方法论认知,即以景观方法认知与管理历史城市、农业、乡村遗产,需要维护其“过去-当下-未来”“自然-文化-人(生物)”的混融态。基于此混融态视野,我们所认知到的当下遗产状态,不是从具体情景中剥离出来的仅供保护的对象,而是多要素关联的,连续性时空中的特定时间片段的呈现;这种多要素关联,是遗产价值特征要素及其所处自然-文化环境、人、生物等多要素相互关联影响的行动者网络;遗产当下所处的行动者网络状态,也是历史、现时、未来融合的混沌态。

王瑞坤 清华大学建筑学院 博士后 助理研究员

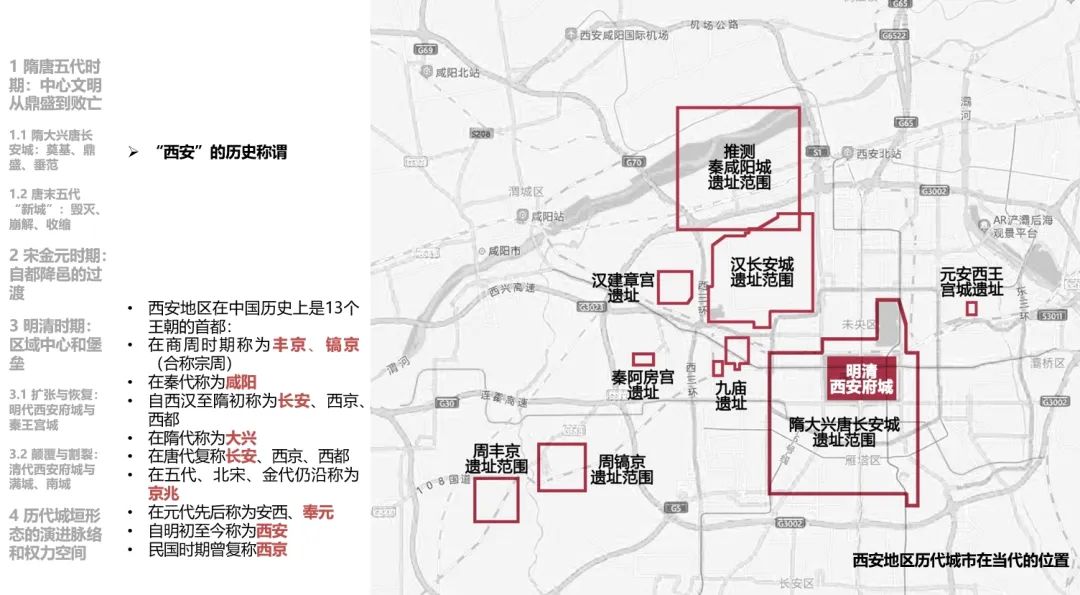

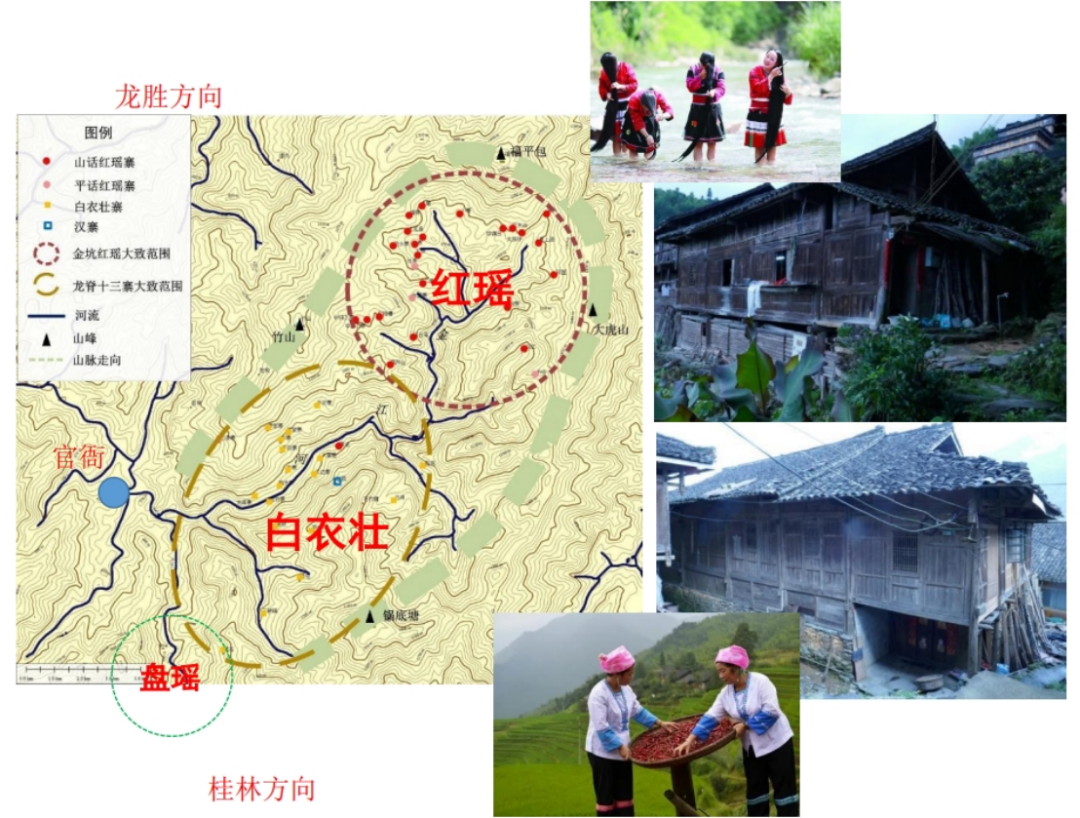

王瑞坤以唐代之后西安地区历代城市城垣格局的变迁作为汇报主题,通过辨析、互证古代史志、考古报告与物质实体,发掘、精研已灭失建筑的历史影像,尝试梳理总结城垣格局在隋唐、唐末五代、宋金元、明代、清代五个时段之间确切的继承与演变的历史事实及动因、特征、意义。关注实体、制度、体系的历时性变化、因袭关系和分野对比,强调历史的连贯性,解析了空间结构中的民族分布和权力表征。王瑞坤希望可以通过该研究为以西安为代表的历史城市的建筑遗产与历史环境的保护、更新、再生、复兴提供价值判断和实践操作的依据,成为未来中国明清城墙体系申报世界文化遗产的价值梳理基础。

讨论环节

演讲结束后,现场和线上的听众同演讲者们展开讨论。

1.观众提问:关于能力建设战略中的传统文物古迹的保护模式和当代文化遗产的保护管理模式,两者之间递进的过程,是否会从由上至下转变为由下至上的模式。

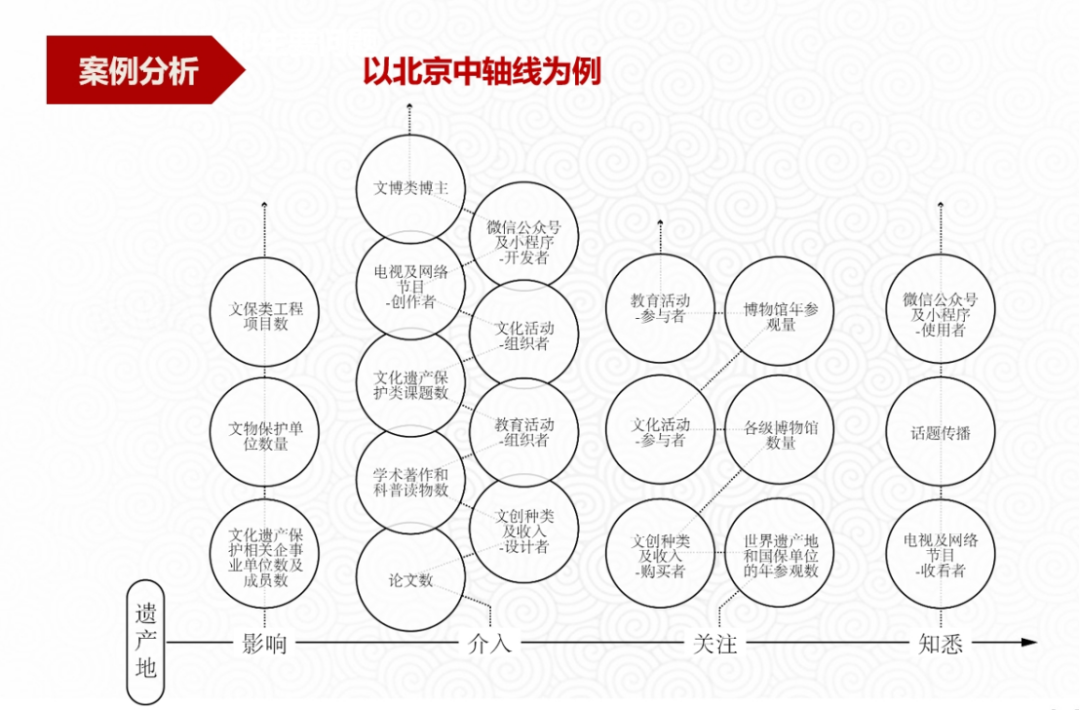

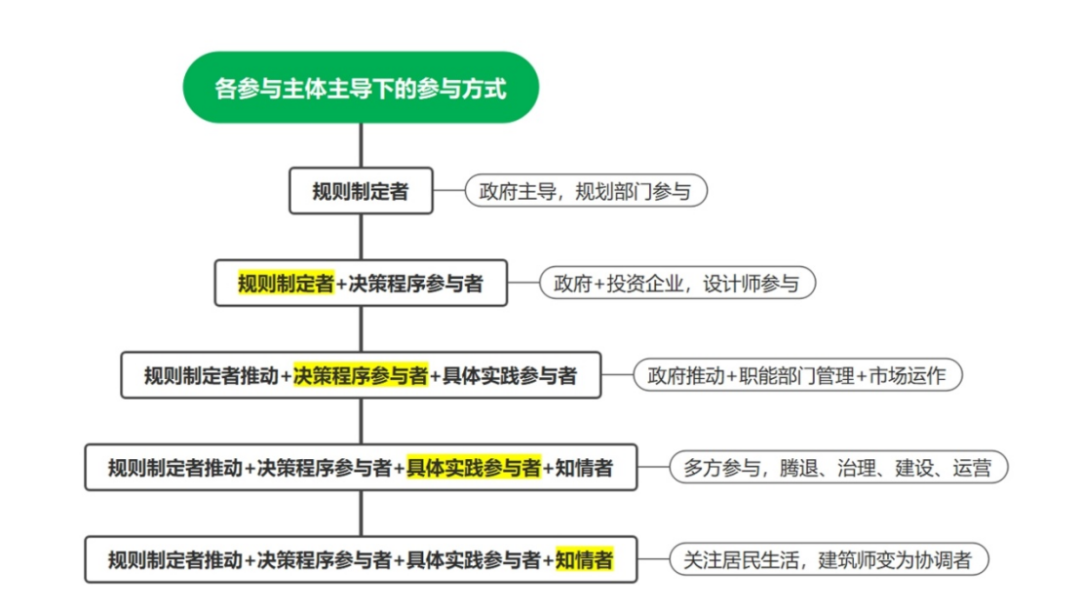

魏青回答:从价值层面来看,这是整个行业不断反思和修正之前路径的一个过程。从业者对待遗产对象,态度变得更加包容、多元和动态,摆脱一切孤立、静态的方式,先去理解它的关系。从另一个层面来看,这也从以前相对专家化、小圈层化转变成需要更多人参与、更动态、通过行动去达成更高目标的一个过程。

2. 观众提问:文化景观的出现是否带来了对文化遗产这个哲学范式的重新思考?如何识别和处理传统与现代之间的关系?

徐桐回答,文化景观的出现讨论的是文化与自然之间的关系,区别于混合遗产,关注的是文化与自然要素之间的关联性。地理等其他学科的思考,促成了文化景观这一遗产类型。对于遗产而言,传统和现代间的关系,实际上在讨论当下和历史之间的关系,需要从实践层面对现代和历史的元素分别甄别和管理。

吕舟教授点评总结

本次论坛的最后一个环节,由吕舟教授对论坛内容进行点评与总结。

吕舟教授提到,本次论坛汇报涉及的内容很广,既有实践经验又有理论层面的探讨。面对当下遗产保护事业涉及多元主体、多种诉求的复杂状态,遗产保护工作者需要进一步思考的问题是:文化遗产保护的本质和目的是什么。本领域的实践和研究已经从本体保护,扩大到遗产的功能和社会影响等方面。在不断涌现的案例实践中,文化遗产的形态与现代生活之间的关系,以及保护和管理实践中多元诉求的博弈,将成为值得关注的问题。希望大家以后在实践中不断丰富思考与讨论。

本期简讯整理人员:乔钰、王喆、刘彦伶、杜尔金娜、李芃芃、解博知、杜美怡、王瑞坤,发言内容配图均来自发言人PPT;海报制作:李紫叶;会务协调:厉之昀;现场照片拍摄:刘灼。

编辑:胡玥;排版:徐雨薇;审核:吕舟、李建芸

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):第三届文化遗产价值研究与保护传承论坛简讯

规划问道

规划问道