郑德高(1971-),男,中国城市规划设计研究院副院长,教授级高级城市规划师,中国城市规划学会常务理事,zdg2000@163.com。

张 亢(1986-),女,中国城市规划设计研究院上海分院研究所主任工程师,高级工程师,165213994@qq.com。

* 国家重点研发计划“基于城市可持续发展的规划建设与治理理论和方法”(2022YFC38002)。

精彩导读

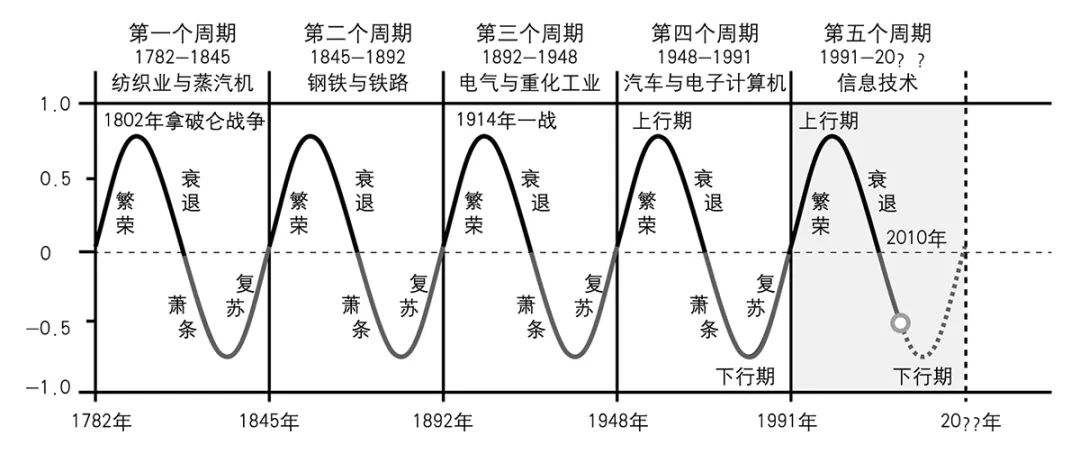

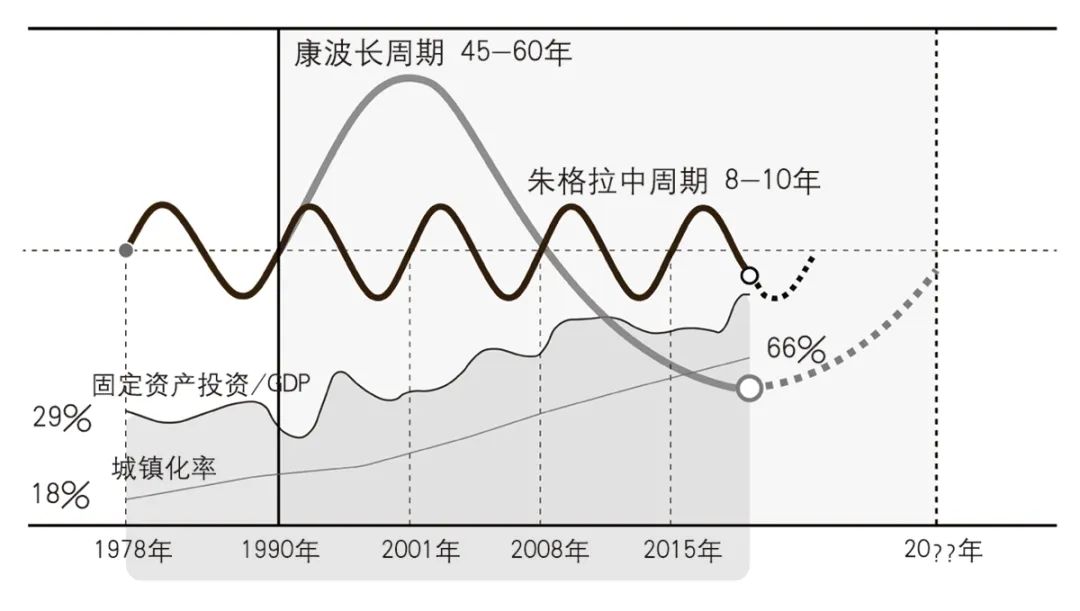

从发展规律来看,社会经济活动往往随宏观经济的发展趋势而呈现有规律的扩张与收缩现象,构成“繁荣—衰退—萧条—复苏”的完整一轮经济周期(economic cycle)并不断循环往复,推动经济社会发展波动上升。根据持续时间和驱动因素的不同,经济周期又可分为代表长周期的康波周期、代表中周期的朱格拉周期、代表短周期的基钦周期等(表1),这些周期并非相互独立,而是彼此之间存在紧密嵌套与关联②[7-9]。

2.2.1 发展视角的经济下行期

(1)当前处于信息技术驱动的第五次康波长周期下行期

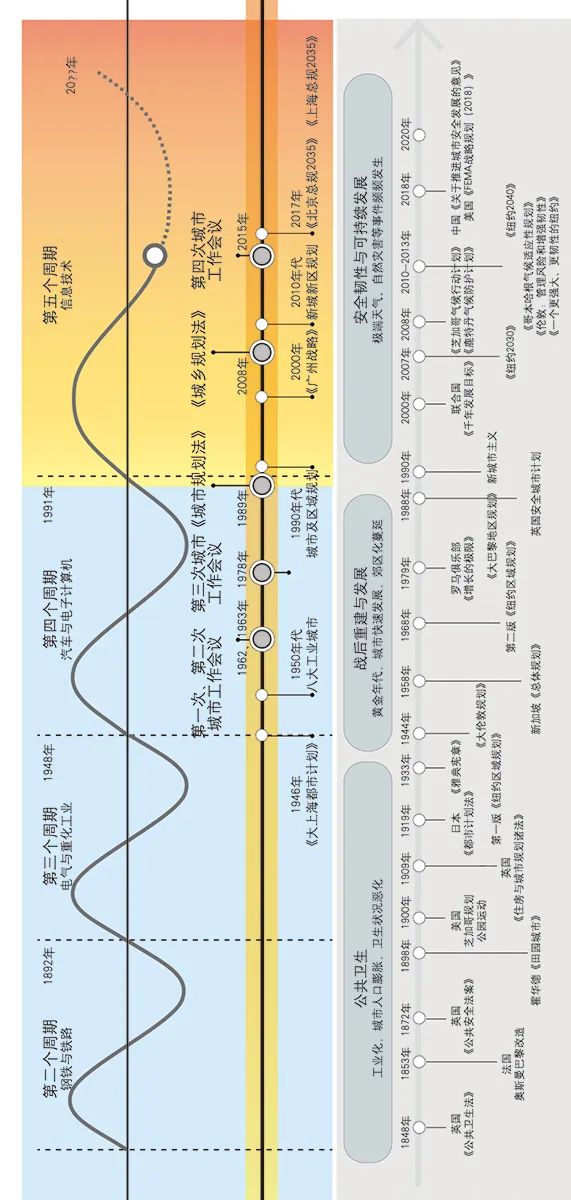

从第五次康波周期内部发展来看,尽管隶属于同一长周期,但内部还是呈现出了分阶段波动:以我国为例,2000开始,经济市场化改革和产业升级,带来了城市新一轮快速工业化,同时城镇化水平为36.1%,按照诺瑟姆曲线,在城镇化30%~70%,是城镇化的快速发展阶段,因此2000年左右的中国处于快速城镇化与快速工业化的“双快”阶段,城市也处于快速扩张阶段,2000年广州战略提出“南拓、北优、东进、西联”的方案成为扩张型规划典型代表,在规划行业影响较大;而到了2008年,受金融危机的影响,经济开始下行,国家投入4万亿基建投资拉动经济发展,进行反周期运作,2010-2015年之间,先后批复了14个国家新区,带来了新城新区繁荣;至2015年,面对过热的产业投资和房地产投资,国家进行供给侧改革,提出“三去一降一补”③的五大任务,减少经济泡沫。这一时期中央召开了第四次城市工作会议④重点提出了尊重规律,集约发展,框定总量、限定容量、盘活存量、做优增量、提高质量等城市发展思路,在此背景下编制了以北京、上海为代表的新时期城市总体规划。重点强调用地“零增长”和内涵式发展。由此可见,改革开放以来,我国在固定资产投资领域持续加大投入,为大规模的工业化、城镇化“双轮驱动”进程提供了坚实支撑和保障,同时,投资也会导致8-10年的经济发展的周期性波动,城市规划也随着朱格拉周期波动进行动态调整(图2)。

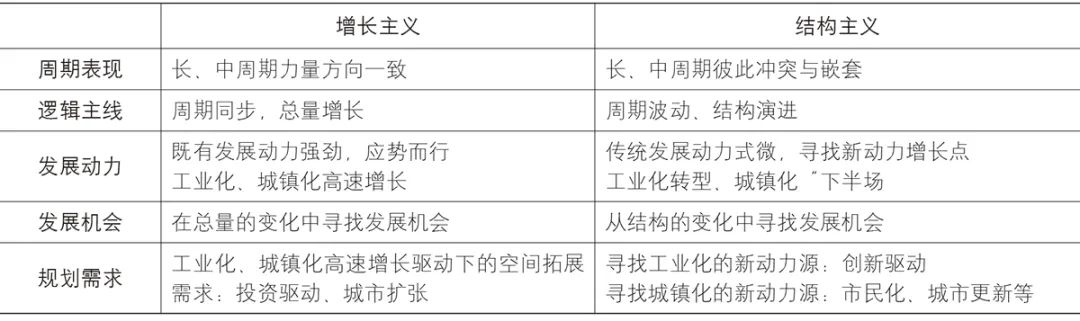

(3)下行期的规划应从“增长主义”转向“结构主义”

在周期冲突与嵌套的复杂背景下,城市规划应当摆脱过往对“增长主义”的路径依赖[14],在向“结构主义”转型的过程中把握周期主线、寻求发展机遇。从阶段差异来看,发展的上行期,长、中周期力量方向步调一致,周期同步、总量增长成为核心逻辑主线,具体表现为工业化城镇化的快速发展带动了制造业与房地产投资的同步快速增长,空间上表现为城市的快速扩张。总体上,发展的既有动力强劲,应势而行,在总量变化中寻找发展机会成为重点。

而到了下行期,长、中周期彼此冲突与嵌套,周期波动、结构演进成为主导逻辑,需要从中判断主导性的力量,这一时期制造业、房地产、基础设施投资相对稳定,结构变动成为增长的主要来源,空间结构、产业结构和投资结构都会随之相应变化。不同于强调总量提升的“增长主义”,“结构主义”将包含空间结构、产业结构、投资结构等在内的结构优化作为新的动力源(表2)。既包括寻找工业化的新动力源,从投资驱动向创新驱动转型,也包括通过城市更新、市民化等手段,寻找城市发展的新动力源。针对上述种种转变要求,探索城市更新新模式、培育启动下一轮周期的创新驱动力,成为发展视角下当前阶段规划的核心需求[15]。

资料来源:笔者自制。

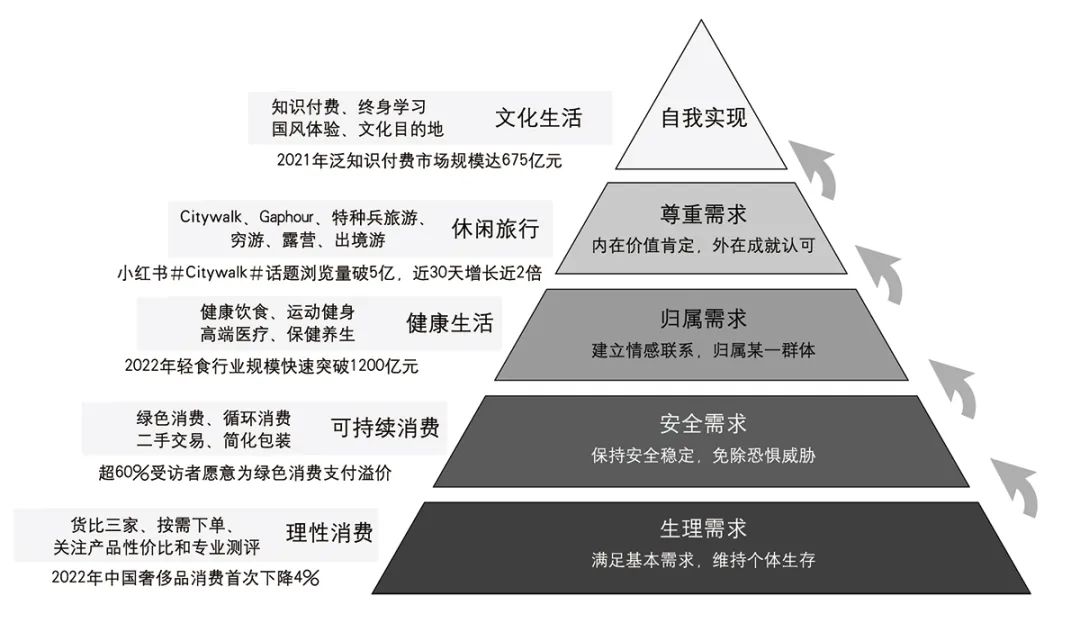

2.2.2 人本视角的需求升级期

从国际国内环境来看,当前发展还面临着不确定性的不断增加[19]。国际环境方面,“脱钩断链”“友岸外包”等逆全球化趋势仍在持续,俄乌冲突等局部不稳定事件频发。气候变化方面,全球持续升温,2022年全球平均温度已经高于1850-1900年平均值1.15C°,热浪、暴雨、干旱等极端气候及其次生灾害频现,使复杂而脆弱的现代城市系统难以独自应对。公共卫生方面,新冠肺炎疫情在破坏全球经济、损害人类健康等方面带来巨大冲击,全球性传染病的暴发周期也正在随人、货流动性的增加而缩短。因此,面向未来安全视角下的规划还面临着国际环境、气候变化、公共卫生等诸多方面的不确定性,需要有所应对。

2.3 多期叠加下的规划新需求

资料来源:笔者自制。

在不确定性日益增加的背景下,与人民生活和城市的切身发展密切相关的安全保障相关事项越来越被提上重要议事日程。不同的历史时期有不同的城市发展的安全选项,结合对近年来国内外城市发展中频发的城市安全问题的梳理,笔者认为水安全、生态安全、粮食安全和城市基础设施安全四大方面,是当前城市发展和规划中最迫切需要处理、且亟需应用新理念和新思路解决的问题。

3.1.2 生态安全:从“生态管控”到“与自然共生”

通过近年来的规划管控,我国生态空间规模总量已经得到有效改善,但仍然存在野生空间欠缺、生态连通不足、服务质量偏低等结构性问题。面向未来,应从传统“生态管控“走向 “与自然共生”。一是要给自然更多的空间,通过增加野生空间以促进生态自然演替,提升野生型绿地的价值认知与空间占比,提升生物多样性并避免过多人为干预。二是要增加生态廊道以提升生态连通性,如延伸蓝绿廊道,加强绿地间的生态连接,如新加坡就提出建设500 km的“自然之路”,连接重要的公园,晴天可提供休闲空间、潮湿天气可以管理雨水。最后,增加拓展性生态空间以提升城市绿量,着重关注可提供生态服务的人造表层空间,追求更高的绿色返还率与绿色容积率,例如在新加坡的地块开发中需要提供不低于原场地绿化率的绿色公共空间(主要为屋顶绿化),即100%甚至更高的绿色返还率,并突出绿化容积率概念,均是强调多维度增加建设空间的“绿性”。

3.1.3 粮食安全:从“稳定总量”到“近域平衡”

当前,我国粮食安全正面临着粮食总量有待提升、区域自平衡水平不足等问题,亟需构建从“稳定总量”到“近域平衡”的保障体系。一是要提高粮食自给率不足的省份粮食自给率水平,省长管好“米袋子”,市长管好“菜篮子”的要求一段时间被忽略了,尤其在一些经济发达的省份当工业发展与农田保障权衡时,农田保护处于弱势地位;二是保障大城市周边农田面积,当前安全风险频发阶段,大城市周边农业与菜篮子的自给率变得越来越重要,如目前巴黎大区保证农业用地稳定在50%以上;三是规划都市农业生产空间并促进农业科技发展,城市的发展不能完全没有农业,要充分利用城市农场、屋顶农场等面向农业的生产空间,以提升都市农业产量,如新加坡提出建设林厝港都市农业区,使粮食产出效率提升3倍以上。

3.1.4 基础设施安全:从“基本保障”到“智慧韧性”

当前我国基础设施安全隐患多、涉及面广,且存在于各系统各环节,表现在管理手段落后、底数不明,信息更新不及时;设施破损严重、质量不高,普遍建设时间长、改造难度大;设计标准较低、建设时冗余量不足,缺乏备用系统、抗风险能力弱等。近年来与基础设施相关的安全事故也频频发生,给城市安全与人民生活带来了严重的影响。因此,一方面亟需强化韧性,通过逐步对老旧基础设施进行更新改造,包括推进城市基础设施普查,找准短板,及时排查和消除安全隐患,同时加强供水、能源等系统安全冗余储备,建设互联互通互济网络。另一方面需要提升智慧性,加快传统基础设施的数字化、网络化、智能化建设,未来对于城市基础设施的投入将会不断提升,包括建设基础设施泛在感知监测、终端联网、智能调度体系,以及通过数字化手段,及早发现和管控风险隐患。

3.2 发展视角的规划需求

规划起源于对安全的关注,繁荣于对发展的关注。统筹安全和发展是规划的核心任务。当前阶段,发展视角的规划需要做好规划与设计两方面统筹工作,通过统筹规划以打造匹配核心功能的空间布局,通过统筹设计来提升空间的更高价值。

3.2.1 统筹规划:匹配核心功能的城市规划

不同社会经济发展阶段对城市功能的需求很不一样,比如工业化前中期,制造业快速发展,工业及相关的港口、物流、贸易、金融等生产性服务业功能十分重要;而到了工业化中后期,金融、总部等资本控制性功能则显得尤为重要。因此,规划需要紧扣和匹配时代要求,识别当前阶段所需的核心功能。纵观国内外重要城市,无不紧扣时代要求提出当下发展的核心功能。总体上,当前城市的核心引领性功能,主要集中在科技创新、金融与现代服务、贸易和供应链、先进制造、文化交往、综合交通枢纽等方面。笔者认为在传统的金融、贸易、综合交通等基础上,科技创新与供应链是当前阶段提升城市控制能力的重要方面,对于超特大核心城市,尤其应加强对全球视角下科技创新和供应链网络的进一步研究。

不同功能的导向重点不一样,其对空间的需求也呈现很大区别。应当充分挖掘和认识不同功能的空间生长规律,从而在规划和建设中找到最适应和匹配某类核心功能发展的空间。例如,在对长三角创新产业空间的持续研究中[27-30],笔者发现了创新生产组织活动存在“5公里创新圈、30~50公里产业链、80~120公里供应链”等空间布局和组织规律[31],从而为创新企业、创新人群、创新设施布局及创新要素的空间组织明确了重要的方向。又如,在对珠三角地区企业布局的研究中,课题组发现高科技大厂存在“15~20公里单次迁移”圈层,比如比亚迪把总部、科研、生产等环节逐渐分离并圈层布局,以广州希音为代表的供应链链主企业崛起时,会对周边特定地区的供应链各个环节进行空间重组,体现为核心供应链管理功能的中心集聚、供应链空间组织的近域集聚与圈层扩散。

遵循功能的空间生产规律并形成匹配功能的规划布局是规划的重要需求之一。笔者根据长三角科技创新空间生长规律,在杭州2050战略中提出全市打造多个“创新圈”的规划布局方案,为城市创新空间拓展及大城西科技城的创新空间布局建设明确了重要方向;又如根据珠三角供应链空间组织规律,在广州生产布局中,提出了在近郊形成一个供应链控制中心,围绕港口、机场等枢纽形成多个供应链综合枢纽的供应链空间网络布局,从而为区域生产、创新、供应空间的布局及供应链中心的选址提供了很有价值的建议。

3.2.2 统筹设计:创新价值空间的城市设计

城市更新时期的规划与城市扩张时代的规划具有很大的差别,需要进一步的规划改革,但这其中最大的差异是要实现对存量空间与资产经济效益、社会效益、文化效益的增值,既要保障产权利益人的权益,又要保障公共利益优先,这其中关键是要发挥城市设计的作用,在城市更新中通过统筹设计以塑造更高品质的价值空间[32]。

当前,首先要识别需要更新的地区,包括老旧小区、低效工业用地、老旧商务楼宇、消极的公共空间等,许多城市也在逐步建立城市更新地区的底账,笔者参与的“十四五”课题,通过多元大数据,以“人-地-房-企-钱”为基础,构建更新潜力评估模型,实现空间监测、评估到布局优化的模型。

其次,建立“更新对象-融资模式-政策工具”的总体框架。城市更新当前面临两个主要问题:一是回答钱从哪里来,在保障现有利益相关人权益的基础上,要建立多元参与的融资模式,主要鼓励政府、企业以及社会共同参与,比如目前各地探索的产权归集、不动产投资信托基金(REITs)、政府持有资产市场营运等多种融资模式。二是政府通过何种政策来鼓励城市更新,主要包括土地政策、功能转换政策、容积率奖励政策等。资产的融资与空间相关政策都需要城市设计参与设计空间,保障城市的公共利益,以及社会对空间资产的预期。

更新时代城市设计制度需要进一步探索和创新,笔者认为城市设计可以在城市更新的前端、中端和后端积极参与。前端策划型城市设计重点在于挖掘核心价值和策划功能业态,强调设计前置,通过设计来挖掘空间可能的价值;中端管控型城市设计以公共利益优先,进行导则管控、总师统筹;后端实施型城市设计强调运营前置,保障利益相关人积极参与,并制订有效的设计实施方案和财务平衡方案。

3.3 人本视角的规划需求

当前阶段,人本视角的规划需求包括建设人人可享的公共空间,以及塑造消费升级的特色空间,以满足人民对生活品质的追求和愈发多样化、个性化的消费需求[33]。

3.3.1 人人可享的公共空间建设

建设人人可享的公共空间,着重体现了“人民城市”建设理念与共同富裕发展要求。面向标志性城市公共空间,上海“一江一河”沿岸地区建设规划将城市最宝贵的岸线资源等公共空间留给民众,在塑造“世界级滨水区”的同时,也赋予城市新的文化品牌与空间魅力;面向“一老一小”重点人群,全龄友好公园、“彩虹学径”等公共设施围绕全生命周期、全生活场景进行规划、建设和更新,服务和支持各年龄群体日常生活需求。

3.3.2 消费升级的特色空间塑造

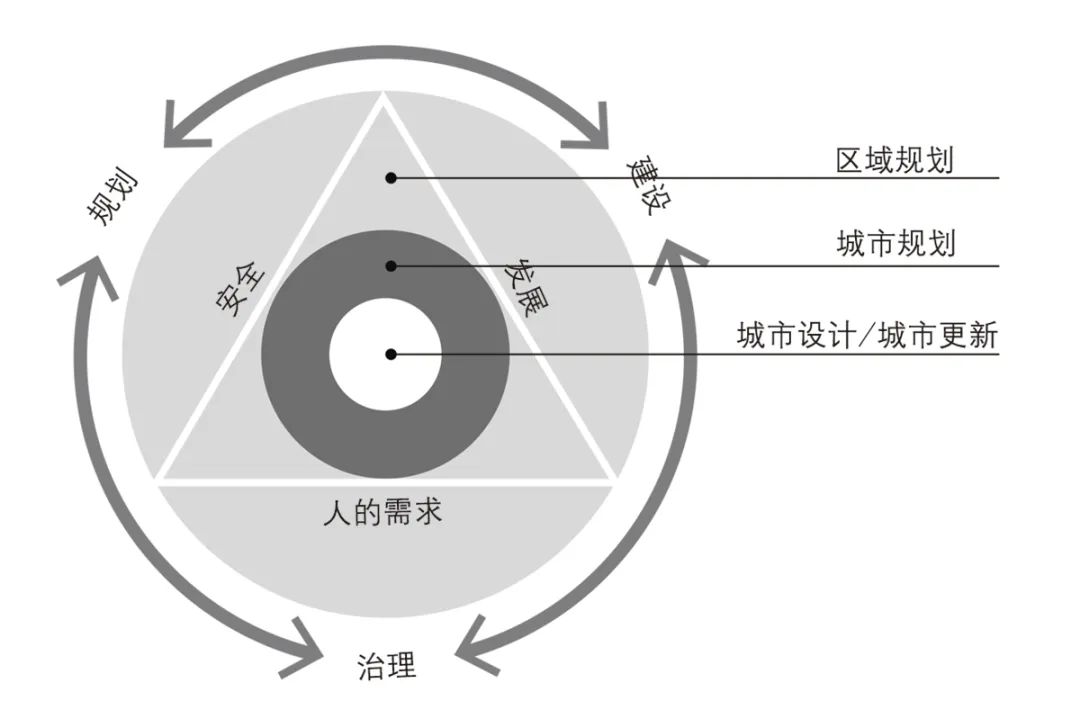

如前所述,安全、发展以及人的需求构成了当前规划的三大底层逻辑,并在不同尺度、不同阶段、不同维度应用。在空间方面,三大逻辑既作用于区域规划,城市规划等宏观尺度,也同时作用于城市更新和设计等中微观尺度;在时间方面,这些逻辑不仅仅是就规划论规划,而是贯穿规划、建设、治理全周期;与此同时,关注安全、发展、人的需求三大“人间”维度(图5)。当前涌现出的诸多规划创新实践,均从不同角度阐述了规划对不同需求的统筹应对,最终实现城市的智慧、韧性与可持续发展。

▲ 图5 | 当前阶段规划创新实践的空间三尺度、时间三阶段、人间三维度

Fig.5 Three dimensions of space, three stages of time, and three dimensions of human world in the current stage of planning innovation practice

资料来源:笔者自制。

湖北拥有全国最大的江河湖泊复合淡水湿地生态系统,是长江干线径流里程唯一超千公里的省份,也是丹江口水库的核心水源区,服务保障京津冀豫约1亿人口饮水安全。此外,江汉平原作为国家粮食核心主产区之一,保持较高的粮食自给率和部分外调能力是湖北肩负的国家责任;秦巴山区、武陵山区、大别山区、幕府山区筑牢长江中游地区的生态基底,稳固生态安全格局也是湖北的重要使命。

4.1.1 以流域为基本治理单元来统筹规划

流域是相对独立的地理单元。以水系为纽带,可以串联流域内的各类自然地理要素,有效开展源头治理和山水林田湖草系统治理,防范和化解重大风险;也可以协调好水与产、水与城的关系,营造人与自然和谐相处的发展空间。在省级层面,《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》(以下简称《规划纲要》)以自然地理条件为基础,综合考虑流域水系特点、水资源分区、重大水利工程和重大区域战略等因素,将全省划分为长江干流流域、汉江流域、清江流域等3个一级流域和16个二级流域片区,形成以水安全、水环境安全为核心,统筹考虑粮食安全、生态安全的流域治理底线管控单元,作为对行政单元治理的重要补充;在市、州层面,综合考虑行政区划等因素,进一步细化三级、四级流域片区,结合实际落实安全底线清单,开展系统治理和源头治理,为发展奠定更好的基础。

4.1.2 以流域整治来提供整体解决方案

守住安全底线是事关湖北高质量发展的重要前提。立足湖北自然资源特点和国家安全责任,《规划纲要》明确了水安全、水环境安全、粮食安全、生态安全四大安全底线,以不同尺度的流域治理来协调功能的完善、人居环境的改善和基础设施的提升。其中,水安全底线需要确保长江、汉江遇标准内洪水时,堤防、水库、蓄滞洪区等重点水利工程防洪安全和运行安全,并维护南水北调工程供水和水质安全,统筹生活、生态及生产用水,保障供水安全和重要河湖生态流量;水环境安全底线旨在确保河湖水环境不恶化,河湖水质优良率占比不降低,消除劣V类水体,保障饮用水水源地水质安全;粮食安全底线强调守住耕地保护红线,确保可长期稳定利用的耕地总量不减少、粮食产量稳定;生态安全底线提出严守生态保护红线,管控重要生态空间,确保生态功能不降低、生态面积不减少、生态性质不改变。

4.1.3 推动“四化”同步发展,使空间发展与经济发展相匹配

“四化”同步发展是中国式现代化的必然要求。湖北经济发展不充分,城乡、区域、城镇发展不平衡问题突出,因此,《规划纲要》加强多目标统筹,提出以“四化”同步发展作为实现现代化的路径。一是新型工业化,更加强调质量和效益的综合目标,推动制造业高质量发展,增强产业链韧性和竞争力,并明确当前阶段的重大生产力布局;二是新型城镇化,更加注重为人的美好生活服务,全面提升城镇化水平和质量,重点关注人居生活、就业环境、公共服务提升等内容;三是农业农村现代化,重在实现农村生产生活方式的现代化,保障农民增收,缩小城乡差距,确保农民物质生活富裕、精神生活富足。四是信息化建设,以完善数字公共基础设施体系为基础,加强数字政府、数字经济、数字社会等方面应用,为城镇化、工业化、农业现代化赋能。

4.2 统筹空间、功能与人的需求:以上海为例

早在1999版总规中,上海就提出了建设“经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心”的4个中心发展目标。而在新一版的上海总体规划评估中发现,上海在经济、金融、贸易、航运等功能上优势突出,但在创新策源力、文化影响力上仍有短板。结合建设卓越全球城市的总体目标,当前阶段上海最重要引领性功能是对全球科技创新的引领力,同时需补充文化软实力等短板,这代表了结构主义视角下城市关键的动力源。因此,新一轮总规在原有4个中心内涵提升的基础上,增加了科技创新与文化两大当下重点需求的核心功能。

在此背景下,围绕新的动力源,规划布局了以张江科学城为核心的“一核多心”的科技创新中心载体、以老城区和历史风貌区为核心的国际文化大都市空间载体以及以外高桥、浦东、自贸区新片区、大小洋山港口为核心的贸易、航运中心空间载体,突出了空间与功能的匹配性。

同时,在匹配人的需求上,上海近年来通过“一江一河”、环城绿带等城市大型开放空间以及15分钟生活圈和街道空间等社区开放空间的打造,构建了老百姓走出家门可交往、可休闲、可共享的公共开放空间系统。

4.3 统筹设计:以神农架木鱼镇整治提升为例

相较于统筹规划,统筹设计工作在城市更新时期的重要性进一步得到提升,涵盖概念性设计、管控性设计、实施性设计的全过程环节。因此,神农架木鱼镇整治提升探索了通过统筹设计提升小镇品质。木鱼镇以概念设计提升公共空间品质,确立生态保护、遗产科普、旅游服务、本土生活的价值定位和“一河、三街、半屏山”的公共空间框架;以管控设计面向“减量提质”需求,提出行政功能疏解和旅游功能减量方案,探索共同缔造的民房改造和由总规划师统筹的制度;以实施设计服务项目落地,制定各节点实施方案。在此过程中,策划和运营环节前置,统筹团队充分对接策划、运营、景观和施工团队;省政府、区政府、镇政府、村民、运营平台等利益相关人积极参与,识别并创造高价值空间,并实现实施方案的财务平衡。

4.4 统筹“规-建-治”:以杭州规划建设评估为例

根据康波长周期理论和朱格拉中周期理论,中国城市发展已经进入以存量更新为主的下行周期,并叠加以人的需求升级和安全风险的频发。从规划需求来看,处于下行周期的规划应当从“增长主义”向“结构主义”转型,一方面应对水安全、生态安全等底线问题,一方面从发展角度回答新的动力在哪里、钱从哪里来、政策如何制定、人的需求如何匹配等问题,遵循安全、发展和人本视角这3个底层逻辑。与此同时,规划师也要跳出传统规划思维,从时间和空间、安全和发展、经济下行和人的需求升级等角度来统筹规划、统筹设计和统筹政策,从而不断提高城市规划建设与治理水平,推动规划学科与时俱进,也赋予规划师更广阔的作为空间。

注释

① 即康德拉季耶夫周期,简称康波周期。作为持续时间最长也是最高层次的经济周期,以熊彼特(Schumpeter)为代表的长波论者将康波周期的驱动因素解读为科技创新与技术进步。具体而言,前四次康波周期分别由纺织工业和蒸汽机技术、钢铁和铁路技术、电器和重化工业、汽车和电子计算机驱动。

参考文献

ZHOU Jintao. Oscillation Cycle Theory: Cyclical Fluctuations of Lifetime[M]. Beijing: China Machine Press,2020.

LIU Wei,CAI Zhizhou. Economic Cycle and Long-Term Economic Growth: China’s Experience and Characteristics (1978-2018)[J]. Economic Perspectives,2019(7): 20-36.

HU Zhihao,SONG Guokai. A Literature Review on Long Wave Theory[J]. Chinese Review of Financial Studies,2019,11(2): 107-122,126.

CHEN Ligao,QI Junyan,WEI Junliang. The Fifth Long Wave of World Economy Entering Its Descending Stage: The Trend,Causes and Characteristics[J]. World Economy Studies,2009(5): 3-11,87.

ZHENG Di,WU Zhiqiang. Foreseeing the Future of Metropolises: Strategic Forecasting Methodology to Address the Uncertainty[J]. City Planning Review,2022,46(12): 16-27.

YANG Tianren,WU Zhiqiang,PAN Qisheng,et al. Modelling and Predictions of Urban Development: Progress,Challenges and Prospects[J]. Urban Planning International,2022,37(6): 1-8.

[7] SCHUMPETER J A. History of Economic Analysis[M]. London: George Allen & Unwin,1954.

[8] KOROTAYEV A V,TSIREL S V. A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves,Kuznets Swings,Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development,and the 2008–2009 Economic Crisis[J]. Structure and Dynamics,2010,4(1): 3-57.

QI Jianguo,WANG Hongwei,CAI Yuezhou. Technological Economics and Its Applications[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press,2014.

[10] KONDRATIEFF N. The Long Wave Cycle[M]. New York: Richardson & Snyder,1984.

[11] GRININ L,TAUSCH A,KOROTAYEV A. Economic Cycles,Crises,and the Global Periphery[M]. Springer,2016.

[13] VAN DUIJN J J. The Long Wave in Economic Life[M]. Boston: Allen and Unwin,1983.

ZHANG Jingxiang,ZHAO Dan,CHEN Hao. Termination of Growth Supermacism and Transformation of China’s Urban Planning[J]. City Planning Review,2013,37(1): 45-50,55.

DING Zhigang,SHI Nan,ZHOU Lan,et al. Spatial Governance Transformation and Planning Reform[J]. City Planning Review,2022,46(2): 12-19,24.

YIMagazine,CBNData. 20 Years of Insights into China’s Consumption (Demographics Edition)[R]. 2023.

ZIPSER D,HUI D,ZHOU Jia,et al. 2023 McKinsey China Consumer Report: The Time of Resilience[R]. McKinsey & Company,2023.

Miura Nobuhiro. The Fourth Era of Consumption[M]. MA Nai trans. Beijing: Dongfang Press,2022.

LI Xiaojiang,LI Hao. Reflection on Resilient City from the Perspective of Urban Planning[J]. Zhejiang Construction,2023,40(2): 4-9.

LIU Yishi. Mid-19thCentury British Health Reform and London Municipal Construction (1838-1875): On the Origins of Modern Urban Planning in the West (Part I)[J]. Beijing Planning Review,2021(4): 176-181.

SUN Shiwen. The Garden City:Its Origin and Development[J]. Time+Architecture,2011(5): 18-23.

LI Hao. The Origin of Urban Planning Work in New China[J]. Urban Development Studies,2017,24(1): 123-124,153.

YANG Baojun,ZHENG Degao,WANG Ke,et al. Review and Prospect of Urban Planning Development in the Past 70 Years[J]. City Planning Review,2020,44(1): 14-23.

SUN Shiwen. An Analysis on Planning Paradigms and the Evolution of Urban Planning in China[J]. Urban Planning International,2019,34(4): 1-7.

WU Liangyong. Be Sober Minded with the Third Planning Boom[J]. City Planning Review,2002(2): 9-14,89.

ZHOU Ganzhi. Towards a New Prosperous Era of Urban Planning[J]. City Planning Review,2002(1): 9-10.

ZHENG Degao,SUN Juan,MA Xuan,et al. Urban Long-Term Strategic Planning in the Era of Knowledge Innovation: A Case Study on Hangzhou 2050[J]. City Planning Review,2019,43(9): 43-52.

MA Xuan,ZHENG Degao,ZHANG Zhenguang,et al. Re-Imaging the Spatial Pattern of the Yangtze River Delta Region Based on the Network of New Economic Enterprises[J]. Urban Planning Forum,2019(3): 58-65.

ZHENG Degao,SUN Juan,MA Xuan,et al. Research on Key Technology of Scientific Evaluation and Spatial Optimization of Yangtze River Delta Integration Based on Correlation Network[J]. Construction Science and Technology,2023(11): 37-40.

LI Pengfei,MEI Jiahuan,LI Shumeng,et al. Technical Logic and Methodology for Planning Science and Technology Cities: The Case of Wuxi Wanshan Lake Science and Technology City[J]. Urban Planning Forum,2022(S2): 40-45.

SUN Juan,MA Xuan,ZHANG Zhenguang. Reflections on the Organization of Regional Spatial Proximity from the Perspectives of Innovation Chain and Supply Chain[J]. Urban Planning Forum,2022(S2): 16-21.

YANG Baojun. History,New Trend,and Re-Understanding: Understanding China’s Urban Design Work in the New Era[J]. New Urbanization,2023(5): 23-26.

LI Xiaojiang. New System and New Planning for Urban Development[R]. 2018 Annual Conference of the International Urban Planning Academic Committee of Urban Planning Society of China,2018.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】当前阶段的规划需求与实践创新*

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)