【摘要】第三空间对城市创新区的创新要素集聚、创新氛围营造、创新活动组织等具有重要的支撑作用,是城市创新区创新生态系统的重要组成部分,也是创新区规划需要关注的重点内容。本文在探讨城市创新区第三空间内涵与功能的基础上,通过笔者对波士顿肯德尔广场的实地调研,分析该城市创新区餐饮空间、公共空间和共享办公空间这三类第三空间的发展特征,从多元化功能组合、分阶段建设与更新、网络化空间体系三个方面总结了肯德尔广场第三空间的营造策略,并探讨了国内城市创新区可资借鉴的经验。

第三空间概念最早由雷·奥尔登堡于1982年提出,认为第三空间存在于住所(第一空间)与工作场所(第二空间)之外,是促进人们交流与互动的非正式聚会场所。在1989年出版的《伟大的好地方》(The Great Good Place)中,奥尔登堡进一步拓展了第三空间的理论内涵与分析框架。在此基础上,国内外学者围绕第三空间的功能、类型、特征、营造策略等开展了大量研究。近年来,越来越多的学者认为第三空间不仅有利于社区建设和社会互动,而且有利于隐性知识的传播,从而发挥创新活动催化剂的作用。一些研究表明,作为推动知识经济发展的关键力量之一,创意阶层通常更喜欢拥有丰富文化和娱乐设施的场所,如咖啡馆、公园等。城市创新区作为创意阶层、创新型企业以及相关创新创业服务机构等高度集聚的小尺度城市空间,其与第三空间之间的关系也受到一些学者的关注。根据相关研究,营造第三空间显著促进了波士顿肯德尔广场(Kendall Square)和布里斯班迪亚曼蒂纳知识区(Diamantina Knowledge Precinct)的发展。事实上,随着城市发展逻辑由“业兴人、人兴城”向“城兴人、人兴业”的转变,营造第三空间能够满足创新创业群体对多元化生活的空间需求,对实现城市创新区的可持续发展具有重要意义。然而,国内有关城市创新区的研究目前主要关注其概念内涵、构成要素、空间特征、规划经验等,对城市创新区内部的第三空间组织关注相对较少。鉴于此,本文在探讨城市创新区第三空间内涵与功能的基础上,通过对波士顿肯德尔广场的实地调研并结合相关资料梳理,分析肯德尔广场第三空间的发展特征和营造策略,以期进一步丰富关于城市创新区与第三空间的理论研究,同时为国内城市创新区第三空间的营造提供参考。

1 城市创新区第三空间的内涵与功能

1.1 第三空间内涵的演变

在奥尔登堡明确提出第三空间概念以前,第三空间事实上早已存在,例如18世纪伦敦的“便士大学”(Penny University),但彼时学术界尚未对第三空间形成系统认识,相关讨论也主要围绕公共空间展开,将其作为促进社交的重要纽带。自1960年代以来,在消费主义和体验经济的推动下,咖啡馆、酒吧等具有零售功能的私有空间不断增加,使得公共空间与私有空间二者间的界限逐渐模糊,其所表现出的中立、可进入性、包容性等特征逐渐受到社会普遍认可,为城市空间与公共生活增添了活力。随着全球化和信息化的不断发展,第三空间的内涵持续演变,种类不断丰富,出现了将工作与社交需求相结合的共享办公空间等新类型,动态响应了空间和人群在不同时期的发展需求,第三空间逐渐发展成为住所和传统工作场所以外的社会互动中心。

近年来,城市创新区的出现促使第三空间的内涵发生了新的变化。与在城市郊区需要依靠汽车通勤且生活品质相对较低的“硅谷模式”不同,城市创新区呈现了工作、居住和娱乐等功能混合的用地布局模式,强调不同创新主体之间的地理邻近以及其间的生活环境质量。城市创新区为开放式创新背景下的创新过程在公共和私人领域之间的渗透提供了新的场景和平台,从而推动第三空间融入由企业、人才、大学、研究机构、创新服务部门等组成的创新生态系统,并赋予第三空间新的内涵。

笔者认为,城市创新区内的第三空间是创新创业群体进行交往、娱乐与消费的核心空间,是构成城市创新区创新生态系统的重要组成部分。与一般区域的第三空间相比,城市创新区第三空间在功能、尺度、类型等方面呈现出一定的差异化特征。就功能而言,一般区域第三空间主要是为了促进交流与互动;而城市创新区第三空间以促进隐性知识传播、营造浓厚创新氛围为主导功能,因而更强调为创新创业群体提供信息交流和经验分享的平台。就尺度而言,一般区域的第三空间既包括大尺度的商业综合体等,也包括小尺度的商店等;而城市创新区本身的尺度较小,其内部第三空间的组织也以小尺度空间为主,且通常具有较高的紧凑度与空间弹性。就类型而言,一般区域第三空间以公共空间、餐饮空间、零售空间等为主,城市创新区第三空间则以餐饮空间、公共空间以及共享办公空间为主。

1.2 城市创新区第三空间的功能

第三空间作为城市创新区有形资产的重要组成部分,是衡量城市创新区环境品质的重要指标之一。基于对城市创新区第三空间内涵的认识,本文认为第三空间应具备多元性、包容性和灵活性等特征,从而促进城市创新区可持续发展(图1)。

图1 第三空间促进城市创新区发展的分析框架

一是城市创新区第三空间的多元性吸引创新型人才集聚。创新型人才是高科技企业的核心资产,其空间偏好已成为影响企业区位选择的重要因素之一。城市创新区第三空间在形式和功能上的多元性恰好能满足创新型人才对环境的多样化需求,从而持续吸引创新型人才,并促进城市创新区、创新型人才与企业之间良性互动关系的形成。这一特征对肯德尔广场等美国一些城市创新区的兴起发挥了重要作用。

二是城市创新区第三空间的包容性为不同创新主体的非正式交往提供交流平台,从而激发创新活力。创新型企业、创新创业群体、创新服务机构等创新主体在城市创新区内高度集聚,不同创新主体之间存在较强的互动需求。充分包容的第三空间通常拥有开放的环境、自由的氛围和多样的功能,可为创新主体之间的知识传播与分享提供理想的交流平台,并促进密集信息流和网络化互动在主体之间的形成,进而推动社会资本、异质性信息等创新要素在城市创新区集聚。

三是城市创新区第三空间的灵活性有利于降低创新活动成本,从而支持企业特别是中小企业和初创企业的发展。城市创新区内的第三空间,特别是共享办公空间是一种为个体或小型公司提供的可灵活办公的创新空间,通过提供可容纳办公、聚会等多种功能的低成本场所和便捷服务,对城市创新区内创新资源的共享共用具有促进作用,并且有利于降低中小企业和初创企业使用空间和获取知识特别是隐性知识的成本。

2 波士顿肯德尔广场第三空间的发展特征

肯德尔广场是世界著名的城市创新区之一,位于美国马萨诸塞州波士顿都市区,隔查尔斯河(Charles River)与波士顿市中心相望,被誉为“全球最具创新性的一平方英里”(图2)。肯德尔广场邻近麻省理工学院、哈佛大学和波士顿大学三所高校,以拥有高密度的创新企业、舒适的街区环境以及蓬勃发展的生物科技和信息技术产业而闻名。

图2 肯德尔广场区位

肯德尔广场致力于通过第三空间的营造改善地区环境品质,吸引创新型人才集聚,增强创新活动多样性,从而有效激发地区创新活力。肯德尔广场第三空间的建设大约从1978年开始,至21世纪初已形成相对稳定的空间格局,主要包括餐饮空间、公共空间和共享办公空间(图3)。

图3 肯德尔广场第三空间现状

2.1 餐饮空间:商业功能与非商业功能相互交融

早在1978年,肯德尔广场管理部门就开始了对餐饮空间的干预,这个时期的餐饮空间主要布局于滨河办公园区(Riverfront Office Park)和科技广场(Technology Square)内,以满足办公人员的餐饮需求为主要导向。在后续的发展过程中,餐饮空间的布局和功能均发生了明显变化。在空间布局层面,餐饮空间主要沿百老汇街(Broadway)和第三街(Third Street)混合分布在各类用地的建筑底层空间,并在肯德尔广场一号(One Kendall Square)和万豪酒店(Marriott Hotel)周边呈现出一定集中分布的特征(图4)。

图4 肯德尔广场主要餐饮空间分布

在功能层面,为满足创新型人才和企业的需求,肯德尔广场的餐饮空间逐步融入办公、社交、学习、休闲娱乐等多种非商业功能,成为创新型人才交流与合作的重要场所。与单一商业功能的传统餐饮空间相比,肯德尔广场的餐饮空间提供了具备多种功能的空间和设施,并经常举办各类交流活动,营造出舒适的环境和开放的氛围,有效促进了人群的互动(表1)。具体来说,由于肯德尔广场的餐饮空间提供免费高速的Wi-Fi、开放灵活的功能空间、距离适中的座椅等设施,逐渐发展为“拓展的办公空间”,并成为不同行业人群面对面交流的重要场所。同时,肯德尔广场餐饮空间的活力还体现在频繁举办的各种交流活动上,如咖啡汇、知识分享会等等。对于许多创业者而言,餐饮空间提供的交流活动是其进入肯德尔广场创新生态系统并拓展人际网络的一个重要且便捷的途径。

表1 肯德尔广场典型餐饮空间的设施配置与交流活动

2.2 公共空间:兼具开放性与包容性的城市客厅

在1978年以前,肯德尔广场的第三空间以公园、广场等块状公共空间为主。1978年开始,肯德尔广场的规划建设初步强调步行的重要性。这一阶段的公共空间主要布局在肯德尔广场南侧(麻省理工学院校园附近),广场西侧以及查尔斯河沿线的公共空间数量也有所增加。进入21世纪,肯德尔广场东侧与北侧的公共空间逐步完善。至2012年,肯德尔广场公共空间格局已基本稳定,有关规划主要是对已有空间的更新改造。目前,肯德尔广场的步行街道串联起公园、广场等不同类型、规模的块状公共空间,形成了便捷可达的公共空间系统(图5)。随着空间品质的不断改善,肯德尔广场公共空间逐渐发展成为创新区内兼具开放性与包容性的城市客厅,促进了创新型人才的交流与合作。

图5 肯德尔广场主要公共空间分布

肯德尔广场公共空间的开放性与包容性体现在诸多方面,如设施布置、活动策划、空间规模等(表2)。公共空间通常布置桌椅等实用设施、喷泉等观赏设施以及溜冰场等娱乐设施,为季节性活动、音乐节等多种活动提供了场地。肯德尔广场公共空间的规模相对适中,面积大多在几百平方米到几千平方米之间。总体而言,公共空间的规划设计充分考虑了不同职业、不同年龄人群的使用需求,通过鼓励和吸引人群在公共空间内长时间停留,促进不同社会背景人群之间的交流,增加新思想、新想法的碰撞概率。

表2 肯德尔广场主要公共空间基本情况

2.3 共享办公空间:多元化的空间形式和服务主体

与餐饮空间和公共空间相比,肯德尔广场的共享办公空间建设起步较晚,受到的规划干预较少。20世纪末—21世纪初,随着肯德尔广场由办公园区向城市创新区转变,传统办公空间逐渐显现出灵活性不足、成本较高等弊端,无法满足创新创业群体的需求。为此,剑桥创新中心(Cambridge Innovation Center)于 1999 年成立,旨在为创新创业群体提供一个以创新为导向的基地。随着肯德尔广场在全球的影响力不断扩大,越来越多的跨国公司入驻,由此产生的空间竞争催生出初创企业和中小企业对灵活、低成本创新空间的需求。2012年,《肯德尔广场与中央广场规划》(Kendall Square Central Square Planning)建议将5%新增的办公空间设置为共享办公空间,此后广场的共享办公空间数量逐渐增多(图6)。

图6 肯德尔广场主要共享办公空间分布

肯德尔广场的共享办公空间具有空间形式多样、服务主体多元等特点,通过实现创新资源的共享共用,显著降低了初创企业和中小企业的进入成本,促进了具有不同社会背景、来自不同专业领域的成员之间的经验交流、知识分享。共享办公空间一般包括联合办公区域、会议室、活动空间等多种空间类型,提供的办公设施包括高速Wi-Fi、打印机、视频会议设备等,服务对象主要面向企业家、投资者、初创公司和非营利组织。以剑桥创新中心为代表的共享办公空间至今已吸引了数千家初创公司和非营利组织入驻肯德尔广场,对创新区良好创新氛围的营造起到了重要作用(表3)。

表3 肯德尔广场主要共享办公空间基本情况

注:空白表示不涉及此类空间。

3 波士顿肯德尔广场第三空间的营造策略及其对我国的启示

3.1 提供多元化的空间功能组合

肯德尔广场十分注重第三空间的功能混合,通过提供“餐饮+办公”“休憩+聚会”“办公+娱乐”等多元化的空间功能组合,满足创新型人才多样化的功能需求。具体而言,不同类型的第三空间通过建筑层面的水平和垂直混合以及步行尺度的综合混合,将餐饮、零售、办公、聚会、教育、休憩、娱乐等多种功能在同一空间载体混合布局、相互渗透,逐渐形成“生活—工作—学习—娱乐”融合发展的功能布局结构(表4)。不过肯德尔广场功能组合的空间模式以水平方向混合为主,垂直方向的功能复合程度相对较弱。在功能混合布局的基础上,肯德尔广场还注重引导同一空间载体内的不同功能在不同时间段发挥主导作用,从而保证创新区具有持续的创新活力。以催化剂餐厅为例,其在不同时段既可作为创新型人才的餐饮和办公空间,也可举办鸡尾酒会、假日派对等多种主题活动,本质上形成了餐饮空间、办公空间以及聚会空间在时间维度上的功能混合。

表4 肯德尔广场第三空间功能混合模式

肯德尔广场第三空间利用多元化的空间载体和活动内容实现了内部的功能混合,一方面促进了不同领域、不同年龄人群的非正式交流,另一方面也促进了创新创业资源的共享共用。就国内城市创新区而言,不同类型第三空间之间的功能混合程度较低,第三空间尤其是餐饮空间对创新的促进作用尚未被充分挖掘。应通过引入多样化的设施、服务、活动等方式增加第三空间的功能混合程度,同时促进垂直方向的功能复合以及第三空间与其他空间的用地混合,为创新型人才之间的非正式交流以及创新资源的共享共用提供多元化的场所,从而保障城市创新区具有持续的创新活力。

3.2 分阶段实施第三空间建设与更新

在肯德尔广场由工业区向商务办公区再向创新区转变的过程中,波士顿市政府通过对第三空间进行分阶段、渐进性的建设与更新规划,不断提升第三空间的场所品质,适应不同发展阶段创新型人才和企业的空间需求(表5)。通过进一步梳理肯德尔广场不同时期用地结构的变化(图7),可以发现:(1)在由工业区向商务办公区转型阶段(1978—2000年),肯德尔广场的部分工业用地转变为商务设施用地和居住用地,地块建设密度有所提高,但仍以单一办公功能为主,新增的第三空间主要是一些公园、广场等块状公共空间,以满足办公人群的日常休憩需求。(2)在由商务办公区向创新区转型阶段(2001—2012年),肯德尔广场的地块建设密度进一步提高,新增了许多商务和商业设施用地、居住用地以及部分公园绿地。这一阶段的第三空间建设以共享办公空间和餐饮空间为主,且餐饮空间开始呈现向多功能混合空间转变的趋势,以适应创新型经济背景下企业和人才对弹性办公空间和多样化交流空间的需求。(3)在创新区发展阶段(2013年以来),肯德尔广场愈发注重创新区的“场所营造”需求,新增用地以商务设施用地为主,新增第三空间也以共享办公空间为主,但尚未出台针对第三空间的专项规划,且现有规划对民营第三空间发展的干预作用相对有限。不过在一系列规划引导下,肯德尔广场餐饮空间的功能与活动不断拓展,公共空间的设施和景观逐渐丰富,共享办公空间的种类和服务日益完善,逐渐形成了相对稳定的第三空间体系。

表5 肯德尔广场不同时期主要规划文件对第三空间建设与更新的关注内容比较

图7 肯德尔广场用地结构演变

肯德尔广场通过分阶段的建设与更新,有效提升了第三空间的场所品质,并且动态响应了地区和人群在不同时期的发展需求。国内的城市创新区建设虽然起步较晚,但发展势头强劲,近年来由地方政府直接推动的城市创新区实践日益增多。然而,目前国内的许多城市创新区主要依托高新区、科技园区和大学校区等进行建设,部分城市创新区则是完全新建的科技城和科学城,第三空间的发展基础较为薄弱。借鉴肯德尔广场的经验,国内城市创新区不仅需要关注第三空间的建设,更要在系统谋划的基础上循序渐进地推进第三空间的建设并注重营造良好的市场环境。在这一过程中,城市创新区要处理好第三空间建设与城市更新、新区建设之间的关系,根据创新区的发展阶段以及对应的企业和人才需求,逐步构建具备功能适应性的第三空间体系。

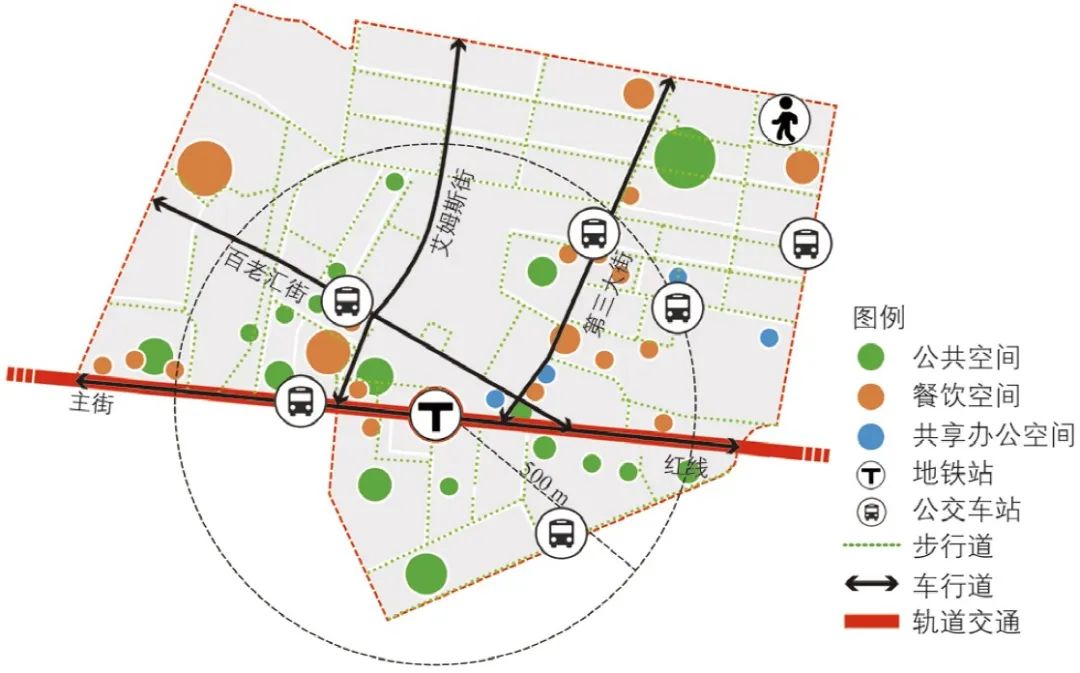

3.3 构建内外高度联通的网络化第三空间体系

肯德尔广场在一系列规划的引导下,通过打造公共空间连接网络、步行网络和对外交通网络,构建了内外高度联通的网络化第三空间体系,提升了创新创业群体之间的交流互动频率(表6)。一方面,肯德尔广场不同类型的第三空间具有较强的内部连接性。一是通过摆放户外桌椅、承办主题活动等方式将餐饮空间范围延伸至公共空间范围,实现餐饮空间与公共空间的连接。二是利用连续的步行街道实现餐饮空间、公共空间与共享办公空间的网络化串联,促进了双向行人流的形成(图8)。另一方面,肯德尔广场的第三空间注重与地铁和公交车等交通站点的衔接,形成了良好的交通可达性。肯德尔广场内的第三空间集中分布在以肯德尔地铁站(Kendall Square Station)为核心向外辐射500m的范围内,沿主街(Main Street)、第三街、百老汇街和艾姆斯街(Ames Street)四条主要道路两侧布局,且大多邻近公交车或地铁站点,对外连通便捷。

表6 肯德尔广场相关规划对于改善第三空间连接性的关注内容

图8 肯德尔广场第三空间连接网络

肯德尔广场注重构建网络化的第三空间体系,在实现有形物质空间内外高度联通的基础上,也打通了创新主体之间进行畅通交流的无形“通道”。对于国内当前一些具有大尺度、封闭式街区形态的城市创新区而言,其第三空间内外部联系往往不够紧密,一定程度上限制了知识和信息的有效传播。参考肯德尔广场的做法,这类城市创新区在提升第三空间品质的同时,可采用新建、改建等方式打造密集且适宜步行的街道网络,通过串联不同规模、形态、类型的实体空间促进内部人员的互动,同时完善公共交通服务体系,提升创新区的对外连通性。

4 结语

随着创新驱动发展战略的深入实施和创新型经济的不断发展,国内围绕城市创新区的规划实践方兴未艾,在已有关于城市创新区理论研究的基础上,迫切需要进一步加强对城市创新区内创新空间组织模式的研究。作为城市创新区创新生态系统的重要组成部分,第三空间对城市创新区的创新要素集聚、创新氛围营造、创新活动组织等具有重要的支撑作用,是城市创新区在建设过程中需要重点关注的空间类型。本文通过对波士顿肯德尔广场的实地调研,分析了该城市创新区第三空间的发展特征以及营造策略,并简要探讨了国内城市创新区在第三空间规划建设方面可资借鉴的经验。未来可以通过对国外典型城市创新区的比较研究,进一步归纳总结第三空间的发展规律和营造模式,丰富城市创新区与第三空间的理论研究,并为国内城市创新区实践提供参考。UPI

陈兰馨,东南大学建筑学院,硕士研究生

杨钰华,东南大学建筑学院,博士研究生

章媛,东南大学建筑学院,硕士研究生

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 城市创新区第三空间的发展特征与营造策略——以波士顿肯德尔广场为例【2025.2期】

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)