学科有界,思想无界

面向国土空间规划的

“一体两翼”学科集群建设构想

作者:王伟、欧阳鹏、衣霄翔、张郝萍

现代意义上的学科存在两种基本形态:一种是知识形态的学科,即其作为一种系统化、逻辑化、体系化的知识集合体,包括特定的研究对象、研究方法和概念体系;另一种是制度形态的学科,即其作为知识生产演化的制度化建构产物,是学科知识生产主体在知识生产实践中为适应知识生产而构建的制度规范和组织架构。

知识生产作为人类社会实践和文明演进中最基础、最重要的活动,高质量的知识生产是任何一个学科存在和发展的使命。加强国土空间规划相关学科建设,传统规划学科应该面向什么?是一流的学科声誉、一流的知识观念还是一流的学科建制?石楠秘书长以教育部认定的学科和本科专业为例,梳理了国土空间规划的知识来源分布在7个学科门类中的26个一级学科和8个学科门类中的54个本科专业,其中与国土空间规划密切相关的一级学科和本科专业分别有14个、37个。笔者认为,更需人们直面的问题是:当前学科建设、知识创新与现实实践需求的距离有多远?

面对国家治理现代化与生态文明建设的历史使命,国土空间规划改革的融合路径问题是任何一个传统学科都无法独自应对的。如果知识生产范式与学科体系构建没有有效跟进,将可能令规划改革面临“无源之水”的风险。与此同时,我国规划学科的发展也因规划改革的影响而处于一个面临体系架构迁移的历史转折点。双重压力,不进则退。

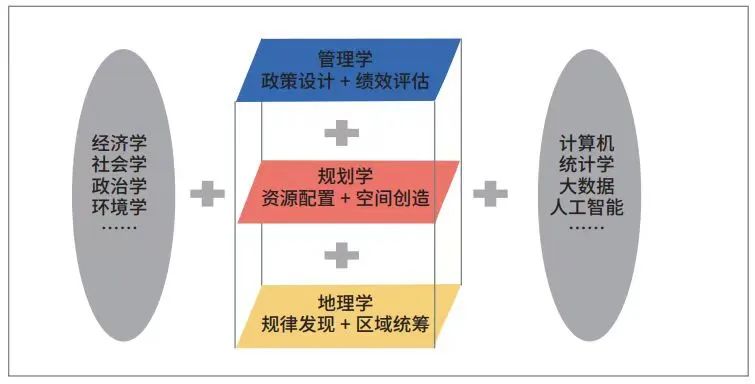

为此,笔者提出面向国土空间规划知识生产的“一体两翼”学科集群建设构想(图1),并加快推动其在观念、组织、文化、人才培养模式等方面的学科创新发展。

图1:面向国土空间规划的“一体两翼”学科集群建设构想

01

观念创新:打破学科藩篱束缚

冲破学科的“围墙”,生产融通有用的知识,首要的是突破观念的束缚。一是学科视野要“跳出学科”,立足国家需求和行业发展认识自身的价值与责任,从而谋划学科的发展目标和路径,并在广泛的社会实践和专业协作中捕捉学科融合的知识增长点与创新点;二是学科主体要“跳出大学”,学科集群建设必须转变单一的“学者共同体”结构,依据国土空间规划的现实需要,构建包含大学、科研机构、企业、政府、社会组织、公众等多元主体的“学科共同体”;三是学科建设要“跳出门类”,创新学科建设和评价体系,打破长期由门类和领域分割所造成的思维限制,针对国土空间规划的现实需要和关键问题,相关学科需充分联动合作,进而推动学科集群的形成。

02

组织创新:构建学科集群生态

长期以来,以“校—院—系”构成的科层化学科管理模式及以大学和学术权威为中心的学科组织方式,使学科发展受制于中心组织及由科层机构形成的“中心的中心”,加上单一、固化的学科分类、准入、评价等制度机制,在很大程度上制约了规划学科知识生产的创新。因此,打破学科界限,构建学科集群,需要学科组织的深刻变革和学科制度的高度创新。一是学科组织“去中心化”。将政企结合、校企协同、校地融合等多元主体合作关系充分嵌入学科发展中,拓宽规划学科知识生产场域和主体构成部分,构建政、产、学、研、用一体的“学科共同体”。二是学科平台“去垂直化”。借助国土空间规划重点实验室、工程创新中心等大平台、重点研发计划等大项目,构建集成多学科、多主体的知识创新平台,减弱学科组织的垂直关系束缚。三是建立适应需求的学科调整机制。面向国土空间规划改革,发挥学术组织和行业组织的作用,通过需求收集、论证、提请、推动审批等,适当对相关学科进行增补、合并、分类调整,激发学科融合的潜力。四是建立多维度的学科评价体系,突破单一的同行评价、学术性评价、指标式评价的限制,建立多元主体参与、多维评价标准、多维成果形式的综合评价体系,扭转当前学科发展出现的理论研究与实践创新脱节的势头,避免走上西方规划学科“空心化”的没落老路。

03

文化创新:丰富学科建设内涵

培育“学科共同体”文化是构建学科集群的内在要求和持续动力。一是创新生产情景,从条块分割走向兼容并蓄。在国土空间规划多元实践需求中鼓励大学、科研院所、企业等主体的充分协作,凝聚、积淀共识。二是创新知识形态,从“物理拼接”走向“化学反应”的深度融合。在国土空间规划领域教学资源整合中充分引入多学科、多领域背景的学术和行业力量,推动知识的融贯、创新和增长。三是创新价值导向,从“建设文化”转向“创新文化”。长期以来,学科建设、学科评估等驱动的以华丽统计数据为导向的“建设文化”禁锢了学科的创新发展。国土空间规划学科集群建设,要抓住改革契机尽力扬弃这些旧文化,用来自实践领域的新型知识需求推动学科建设的价值转向广阔的创新领域,培育由国土空间规划学科集群创新驱动的文化生态。

04

模式创新:提升人才培养成效

高水平、高质量、高标准的人才培养是国土空间规划事业的根基。一是建立“通+专”的人才培养体系。国土空间规划知识具有“链式架构”特征,学科集群建构需满足“综合+专业”需求,在此目标下勾勒清晰的人才培养谱系。一方面是“通专有序”,“通”表现为理解框架、整合知识的系统性能力,“专”表现为对接框架、深化知识的专门性能力,通才与专才各有侧重,需分专业、分路径培养;另一方面是“通专结合”,通才需扎根国土空间规划的某主干领域,专才需掌握国土空间规划的基本原理和需求,如此才能在社会实践和学科发展中实现不同专业的有效衔接与融合。为此,可依托规划类主干学科侧重培养通才,基于密切相关学科着重培养专才;在本科教育中突出行业通识性内容,在研究生教育中加强方向性、交叉性人才培养和学术型、应用型人才分型培养,并创新研究生培养的交叉学科融贯路径。二是建立“基础+方向”课程体系。通才类培养强调国土空间规划的基础内容建设,专才类培养强调支撑方向的专业领域内容建设。教学课程、教材的设计与配置依托多学科之间的知识图谱构建、资源高度共享和多主体紧密合作来实现。三是建立“科教+产教”教学体系。加强科教结合,发挥实践型学科的科研优势,在教学中实时对接科技前沿和创新成果,培养具有科学思维的实践者;加强产、教结合,开展校企“双主体”协同育人,培养兼具开阔视野和实践能力的实用型人才。

本文摘选自:王伟,欧阳鹏,衣霄翔,等.面向国土空间规划的知识生产:属性取向、范式转型与学科集群构建[J].规划师,2022(7):5-15.

作者:

-

王 伟,博士,中央财经大学政府管理学院城市管理系主任、副教授。

-

欧阳鹏,硕士,高级工程师,北京清华同衡规划设计研究院有限公司总体研究中心总工程师。

-

衣霄翔,通讯作者,博士,哈尔滨工业大学建筑学院、自然资源部寒地国土空间规划与生态保护修复重点实验室副教授、博士生导师。

-

张郝萍,哈尔滨工业大学建筑学院、自然资源部寒地国土空间规划与生态保护修复重点实验室硕士研究生。

END

推荐阅读:

原文始发于微信公众号(国匠城):面向国土空间规划的“一体两翼”学科集群建设构想

规划问道

规划问道