历史文化遗产的传承保护是首都的职责,也是民心所向;城市更新关乎首都发展,也与市民美好生活息息相关。作为第一批国家历史文化名城和城市更新试点城市,北京努力探索富有中国特色、符合北京情况的历史文化名城保护和城市更新之路,实施了一批特色鲜明、成效突出的优秀案例。随着北京历史文化名城保护体系不断完善,社会参与日益广泛,机制创新不断涌现,名城保护的全新局面正逐步展开。

为重点总结党的十八大以来首都历史文化名城保护的丰硕成果和重要成就,由北京历史文化名城保护委员会办公室指导、北京市规划和自然资源委员会支持,北京城市规划学会组织编制了《北京历史文化名城保护优秀案例汇编集(2013年—2022年)》。本栏目精选其中部分案例,旨在推广践行名城保护理念的优秀更新实践。

案例名称:草厂三条至十条环境整治提升工程

案例类型:实施项目类

参与单位:北京天街集团有限公司、北京北建大建筑设计研究院有限公司第五设计所、隈研吾设计事务所、北京建筑设计研究院市政设计所、北京城建十六建筑工程有限责任公司、北京市市政三建设工程有限责任公司

实施时间:2014年至2018年

依古河道走势而建,

曾坐落上百家会馆,

当年“京漂”聚集地……

前门“草厂”,

是北京唯一一片南北走向的胡同群,

也是北京保存最好的老胡同片区之一,

穿梭其间,历史感扑面而来。

草厂地区的南北走向与三里河有关。据考证,形成于1437年的三里河最初只是一条泄洪渠。元朝时京城城墙是土墙,汛期要用芦席等覆盖,草厂地区就是当年堆放芦苇的地方。明朝时,这片区域曾是一片芦苇园,聚集了很多以织席为业的作坊和业主,因此得名“草厂”。清朝中晚期,不再作为泄洪通道使用的三里河河道被填埋,上面加盖起房屋。房屋大多沿河而建,于是逐渐形成了与河道南北走势一致的胡同群。

在历史演变中,草厂一带形成了很多同乡和商业会馆。明清时期,北京作为全国的政治、经济、文化中心,汇聚了各地前来参加科举考试的士子和从事商贸活动的商人群体。伴随着大规模的人口流动,北京成为会馆建立最早、数量最多的城市。据清《京师坊巷志稿》记载,草厂三条有南陵、临江、太平会馆,五条有宝庆、仙溪、黄梅诸会馆等。

草厂七条惠州会馆

(图片来源:蓝灯心绒)

2009年,前门草厂地区成为北京首批公布的二十五片历史文化保护区之一。草厂三条至十条位于前门东区,属于鲜鱼口历史文化街区。项目范围内用地约14公顷,院落总数为497个,共有17条胡同,胡同总长度约3500延米,胡同狭窄曲折,平均宽度为1.5米至4.5米。

长久以来,与老城中许多地区一样,草厂面临着街巷脏乱、雨污合流、民生设施缺乏等诸多老城胡同的共性问题。2006年,草厂地区的腾退整治、市政改造、建筑修缮与风貌提升工作启动,共有2000余户居民完成腾退,目前区域常住居民1000余户。2014年,前门东区项目重新启动,以提升市政设施为基础,保护整体风貌、改善街区环境、实现共融共生、改善民生为目标,对草厂地区开展整体保护提升工作,2018年取得了显著成果。

(图片来源:《北京历史文化名城保护优秀案例汇编集(2013年-2022 年)》)

草厂地区的改造坚持以总体规划为引领,以民生改善为根本,以街区复兴为目标,以精细管理为保障。先规划,后实施;先地下,后地上;先环境,后院落;先修缮,后利用。

兼顾保护与宜居

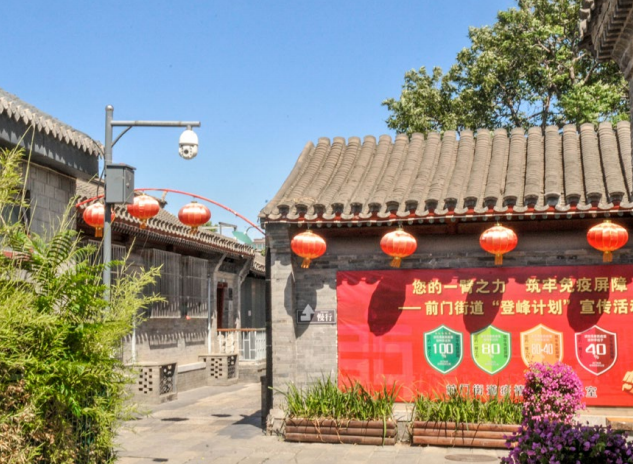

恢复胡同历史风貌

草厂三条至十条作为北京老城里没有经过大拆大建、保存比较完整的胡同区域,从整治提升的一开始,就敲定了保护和恢复胡同历史风貌的思路。为此,胡同墙面、地面修旧如旧,胡同内的门窗、椽子、望板也都按照过去的讲究修复和更换。

胡同里的路灯全是用老木头做的木质灯杆,既与胡同氛围相符,又最大限度地保护胡同风貌。同时,街道还为居民增设了棋盘等娱乐性的设施。在路面铺装材质的选择上,四、五、六条胡同使用的是花岗岩,七、八、九条胡同使用的是老石材,其中还点缀了一些枕木等,让路面更软、景观更灵动、更加适合老年人行走。

草厂五条胡同经过环境整治后恢复了清末、民国时期风貌,干净整洁,美观舒适(图片来源:北京日报)

整治提升

基础设施升级

草厂地区胡同多数狭窄曲折,给改电铺设电缆带来很大的难题。施工运输车辆无法进入,最终通过人拉肩扛运送设备的方式,完成了区域内17条胡同电力架空线入地(敷设电缆约9万米)、电信管道新建(4200米)、雨污分流(3440米)、道路铺装(6640平方米)等市政基础设施升级改造。

改造前(图片来源:《北京历史文化名城保护优秀案例汇编集(2013年—2022 年)》)

改造后(图片来源:《北京历史文化名城保护优秀案例汇编集(2013年—2022 年)》)

为方便居民生活,胡同里还配建了便民设施,如主食厨房、菜站、理发店等等。同时,在胡同外建停车设施,机动车、电动三轮车等都集中存放,胡同彻底实现不停车。

以往最被诟病的胡同厕所也华丽升级。雨污分流让胡同不再有异味了,同时,安装了新风系统、洗手池、隔断等,部分公厕还专门增加了残疾人专用厕位。更值得一提的是,最新的石墨烯材料也装进了公厕中,将在冬天导热、供暖,部分公厕中还配备了空调。

目前,草厂地区胡同全部实现雨污分流、居民用电增容扩容、路面整修、架空线入地、公厕提升等一系列基础设施的改造升级,大大方便了居民生活。

增加绿植景观

胡同环境更整洁

针对草厂地区胡同狭窄、缺少绿化的现状,在整治过程中见缝插绿、立体播绿,增加了百余处绿化小景观,累计添绿2000平方米,并根据居民喜好种植了石榴、丁香、玉兰等植物,原先在胡同里野蛮生长的葡萄藤,也被架起的藤架归置整齐。

为了胡同墙体安全,胡同内的空调室外机全部落地,再统一罩起来、盖上台板,颜色、风格都与院墙融为一体。这外罩也成了绿化空间,各家各户的台子上摆满盆栽。前门街道鼓励居民认养,发放辣椒、茄子、西红柿、芹菜苗儿等绿植种子,教授种植方法,号召居民自己动手、美化家园。大到胡同院墙下,小到犄角旮旯,胡同里到处生机盎然。

(图片来源:《北京历史文化名城保护优秀案例汇编集(2013年-2022 年)》)

引入新兴业态

首批“共生院”亮相

在草厂三至十条整体修缮保护过程中,腾退出大批院落和房屋。这些院落和房屋如何利用?根据东城区的整体设计,草厂地区试点“共生院”。一方面对腾退院落风貌进行修缮保护,增加基本生活设施改善留下的居民的生活环境;一方面引入新居民,让腾退房屋得到利用,同时为胡同注入新的生机。

为实现“文化共生、居住共生、建筑共生”的老城复兴发展目标,草厂地区院落升级改造后,功能定位为“青年公寓”,引入年轻人群与老北京人做邻居,为区域注入文化与活力,与胡同老居民共融共生。目前,“共生院”已试点推出9个院子约16套房间。位于三里河边上的“春风习习杂志图书馆”的员工成为首批新居民,已经入住位于草厂四条的三套院落中,开始他们和胡同老居民的共融共生。

通过改造,草厂地区新腾退出12处文物。文物腾退后空出的空间,也将加以利用。其中,已经腾退完毕的颜料会馆,如今是北京市委宣传部主导的“会馆有戏”项目落地东城的主要场地,在这里,曲艺、杂技、歌舞、舞台剧、戏曲等众多演出形式轮番登场,吸引了大批忠实观众,场场爆满,一票难求。

(图片来源:文旅北京)

项目遵循“文化整体保护”的原则和“老胡同、现代生活”国际一流宜居社区的定位,保护原有街巷肌理、院落布局和建筑风貌,传承老北京传统文化,延续居民与传统空间形态相适应的传统生活方式,通过适当的改造为传承老城文化、增强老城活力提供了载体。

截至2018年底,草厂地区已完成整体保护提升工作。如今,胡同里的“春天”来了,违建杂物清了,取而代之的是苹果树、郁金香,居民的居住条件得到了极大改善。风貌保护、民生改善,通过改造,草厂地区重现古都神韵,焕发勃勃生机。

内容来源:《北京历史文化名城保护优秀案例汇编集(2013年-2022 年)》、新东城报、北京东城、北京日报

本内容由北京印迹平台整理制作,转载请注明出处

相关阅读

临汾会馆绽放新时代光彩,“会馆+”构筑文化新空间

跨越百年的涅槃重生,宁郡王府家庙变身“缘庆书苑”

大栅栏历史街区保护修缮

从工业建筑到数字体验馆,RE睿·国际创忆馆赋予历史新生

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):“老胡同新生活”的样板——草厂地区的环境整治提升

规划问道

规划问道