2024年1月29日,由中国城市规划设计研究院深圳分院(简称“中规院深圳分院”)主办的“深圳都市圈高质量一体化发展2023年度论坛”在深圳成功举办。论坛发布了《深圳都市圈一体化2023年度报告》,报告进一步完善深圳都市圈一体化评估模型与算法,再一次评估五大领域一体化的进展,剖析一体化进程中的特征。

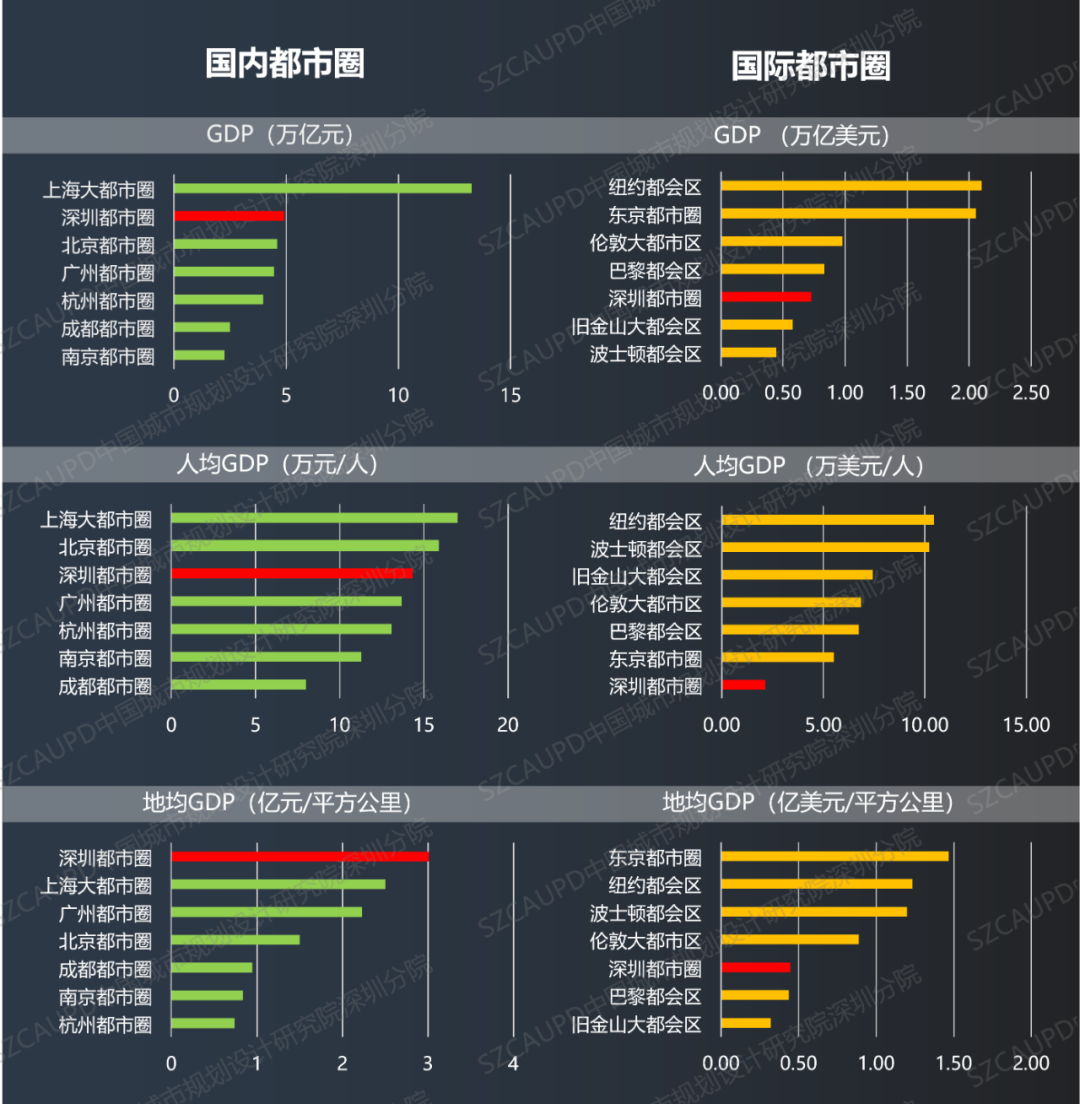

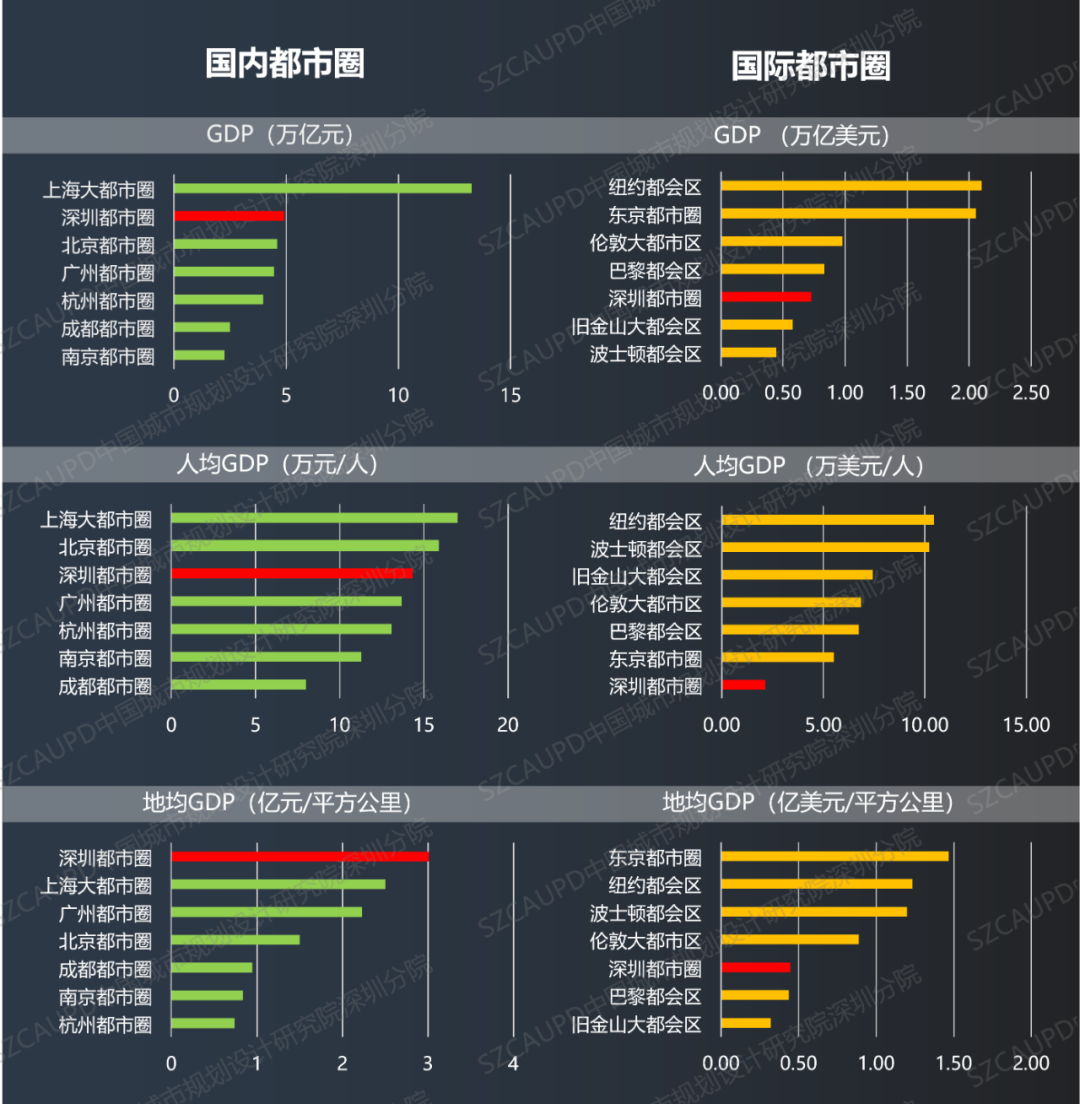

从经济发展规模和效益看,深圳都市圈的经济总量、人均地均效益均为全国前列,但在国际上优势不突出,GDP为东京都市圈的35%,人均GDP仅为纽约都会区、波士顿大都会区的20%左右,地均GDP仅为东京都市圈的30%。

注:上海大都市圈的数据来源于泽平宏观,深圳都市圈、广州都市圈、南京都市圈的数据来源于印发的发展规划,北京都市圈的数据来源于北京及天津、廊坊、保定、张家口、承德等市统计年鉴,成都都市圈的数据来源于四川统计局,杭州都市圈来源于杭州统计局;国际都市圈的数据来源于各地区统计官网、统计年鉴、维基百科、statista等平台。

注:上海大都市圈的数据来源于泽平宏观,深圳都市圈、广州都市圈、南京都市圈的数据来源于印发的发展规划,北京都市圈的数据来源于北京及天津、廊坊、保定、张家口、承德等市统计年鉴,成都都市圈的数据来源于四川统计局,杭州都市圈来源于杭州统计局;国际都市圈的数据来源于各地区统计官网、统计年鉴、维基百科、statista等平台。

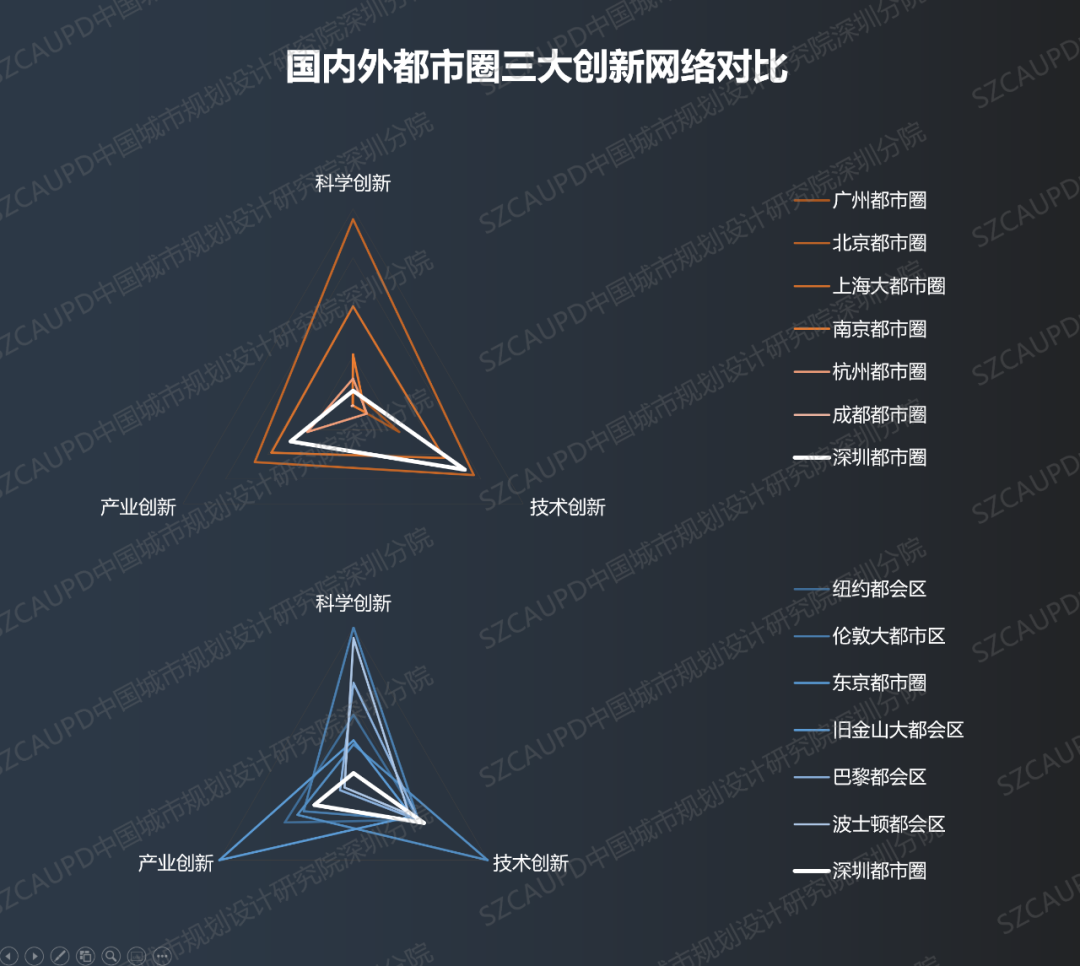

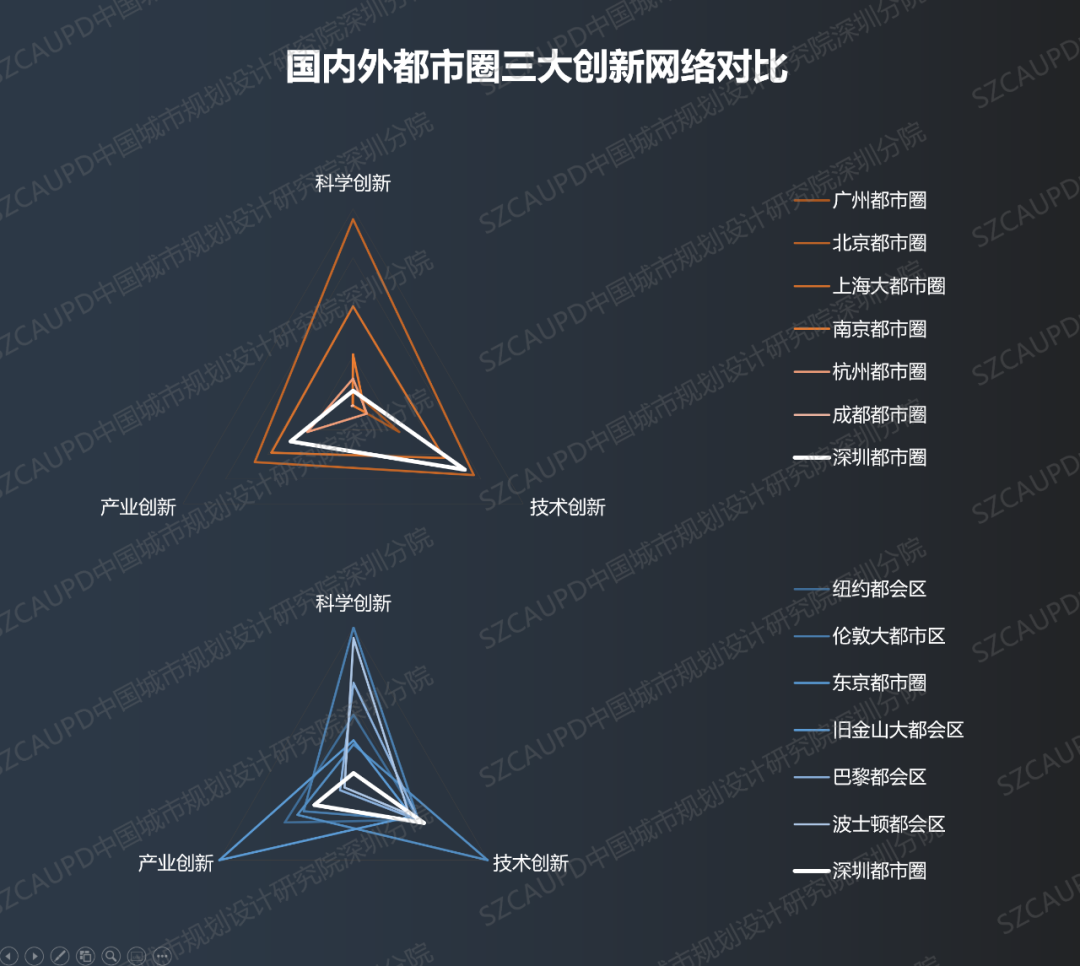

基于中规院《“一带一路”倡议下的全球城市报告(2023)》和数据平台,从全球创新网络、全球生产与服务网络、全球联通设施网络三大网络分析各个都市圈的全球链接水平。在国内,深圳都市圈的三大网络均属于第一梯队,仅次于北京都市圈和上海大都市圈。但在国际坐标下,生产服务网络和联通设施网络处于中上水平,全球创新网络的综合表现相对落后。

资料来源:《“一带一路”倡议下的全球城市报告(2023)》,以都市圈范围内表现最优的城市为准,进行全球生产服务网络、全球联通设施网络、全球创新网络对比分析。

进一步将创新网络细分为科学创新、技术创新和产业创新三个环节,并重点评估三大环节的前沿领域。发现,深圳都市圈的技术创新优势突出,尤其在通信、人工智能、新能源汽车等方面;产业创新前沿处于中游水平,多个国际科技龙头企业在深圳设立分支机构;科学创新前沿相对滞后,高引论文数量相较国际都市圈少。(基于引用量前1%的SCI论文及合作网络评估科学前沿水平,基于龙头科技企业评估产业创新前沿;基于引用量前1%的PCT专利评估技术前沿水平。)

资料来源:《“一带一路”倡议下的全球城市报告(2023)》

资料来源:《“一带一路”倡议下的全球城市报告(2023)》

在当前的“一球两制”、“一球两链”的国际形势下,全球产业链呈现本土化、近域化的态势。而深圳都市圈,乃至粤港澳大湾区高端关键电子原材料、配件都依赖外循环,大多经香港机场进出。从香港机场的数据可以看到,经香港航空进口的半导体、二极管等原配件从2010年的4%上升至2020年的55%。在当前的技术脱钩背景下,深圳都市圈高外向度的创新体系风险加剧。

备注:1)港口货物分类采用“国际贸易标准SITC分类”,与电子等相关的货物品类主要集中在“机械及交通工具”大类;2)航空和港口运输量单位分别为“百万港币”、“千公吨”。

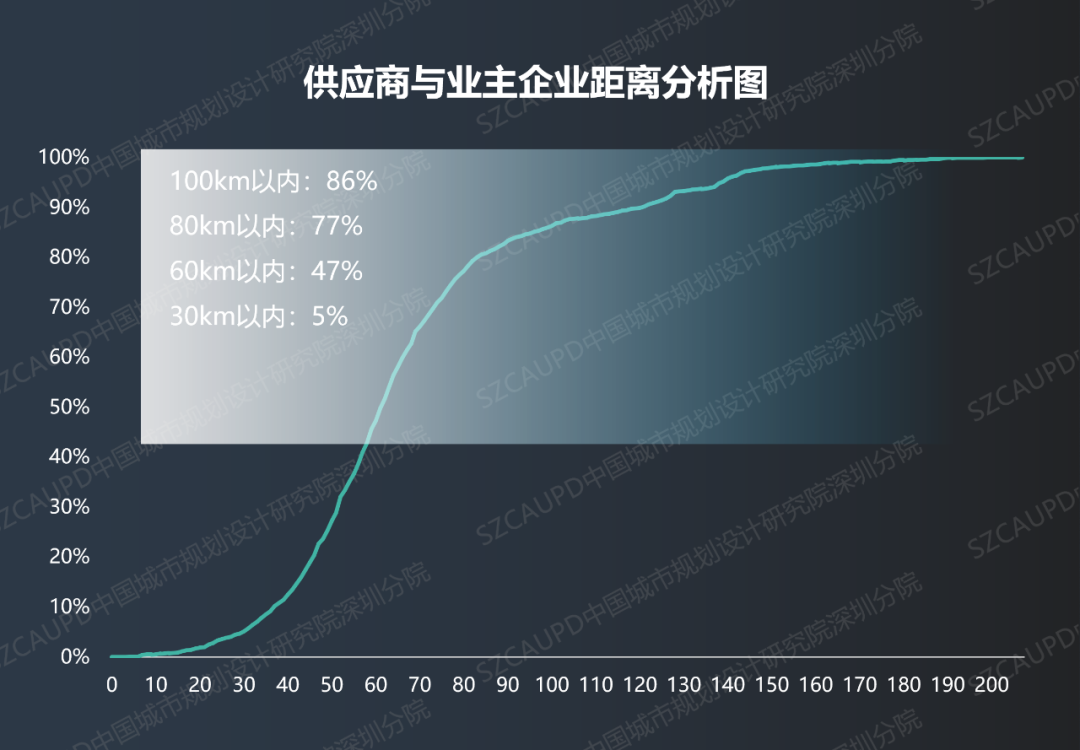

在科技脱钩的背景下,龙头企业面向内循环,加快了供应链近域化重组的布局。通过企业的招投标数据分析发现,深圳都市圈内的企业近一半供应商集中在企业的60公里范围内。针对比亚迪的供应商分布研究发现,比亚迪智能系统供应商有一半分布在大湾区,大湾区中超过7成集聚在都市圈范围内。

资料来源:企业公开招投标数据

资料来源:基于方正证券的研究加工处理

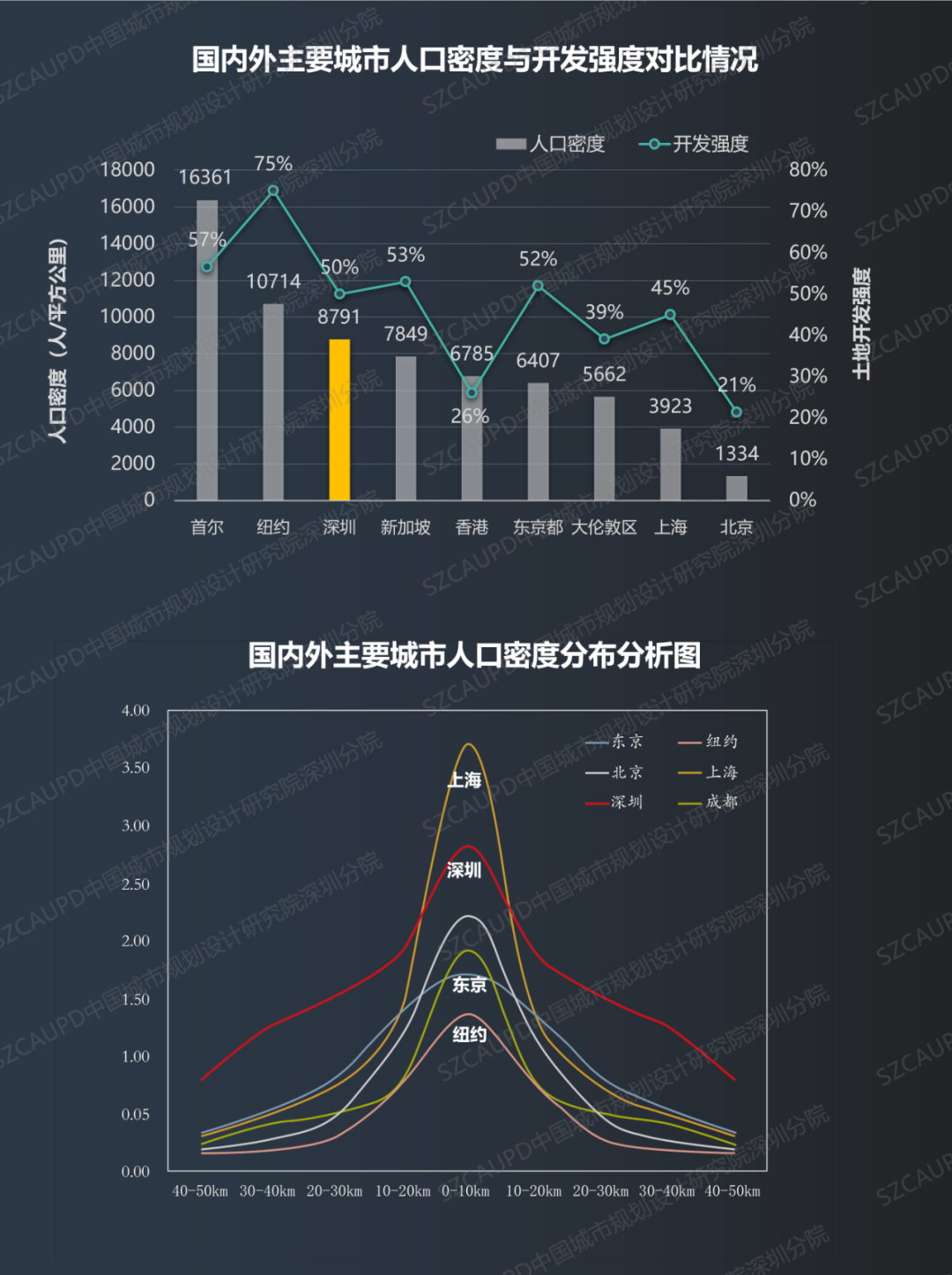

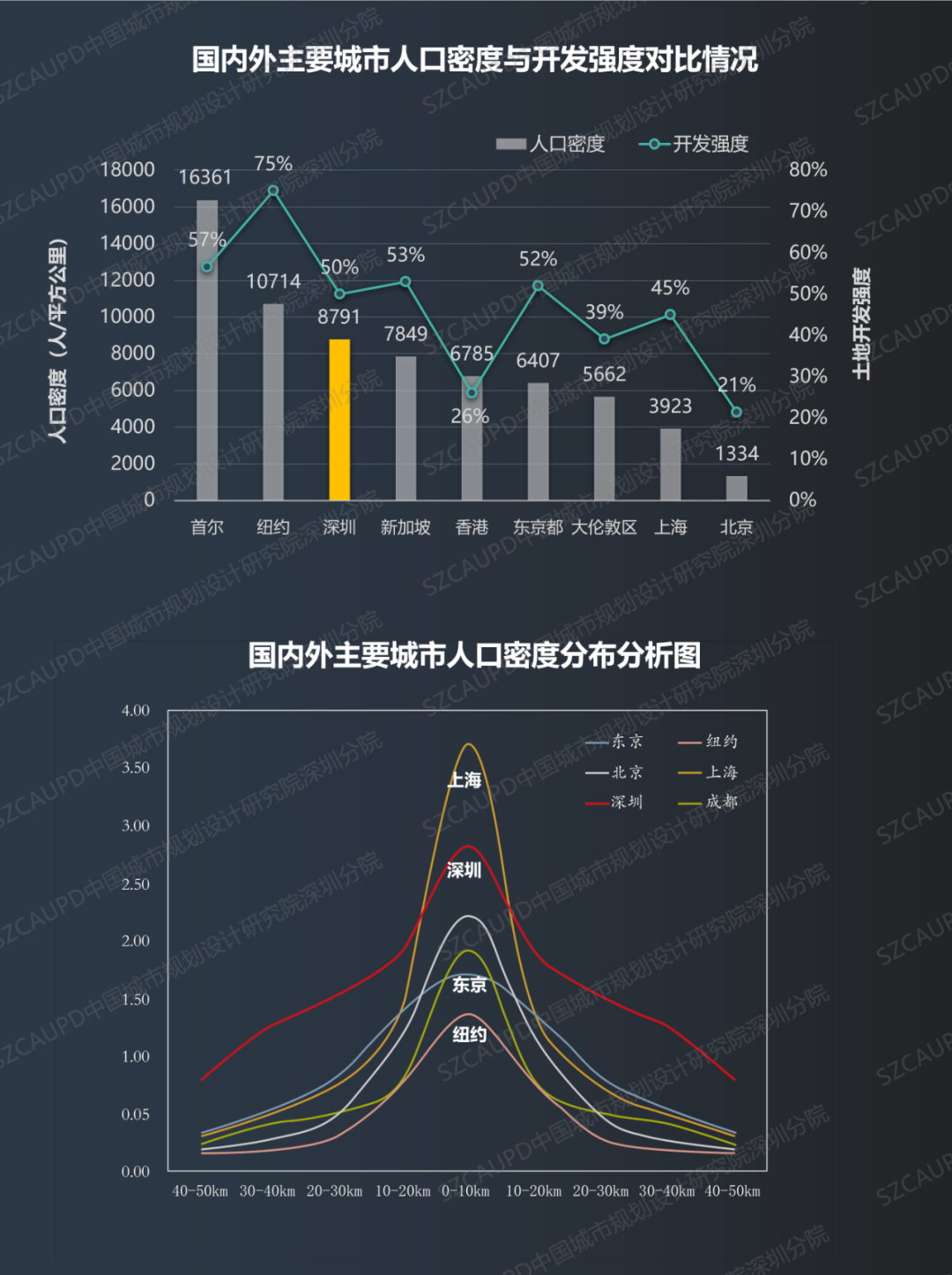

深圳城市高载高密。国土空间开发强度高,已达到50%,基于生态有限承载力的深圳空间拓展已到天花板。人口密度大,根据七普数据,深圳市人口密度约8800人每平方公里,是全国人口密度最高的。根据《中国主要城市建成环境密度报告(2021)》,深圳建成区居住人口与就业人口均为中国主要城市最高。且与东京、纽约等全球标杆城市相比,深圳的人口相对集聚在20公里范围内。都市圈是深圳、东莞解决超大特大城市治理困境,优化城镇空间布局,改善人居环境,提升城市韧性的空间场域。

资料来源:基于方正证券的研究加工处理

深圳城市高载高密。国土空间开发强度高,已达到50%,基于生态有限承载力的深圳空间拓展已到天花板。人口密度大,根据七普数据,深圳市人口密度约8800人每平方公里,是全国人口密度最高的。根据《中国主要城市建成环境密度报告(2021)》,深圳建成区居住人口与就业人口均为中国主要城市最高。且与东京、纽约等全球标杆城市相比,深圳的人口相对集聚在20公里范围内。都市圈是深圳、东莞解决超大特大城市治理困境,优化城镇空间布局,改善人居环境,提升城市韧性的空间场域。

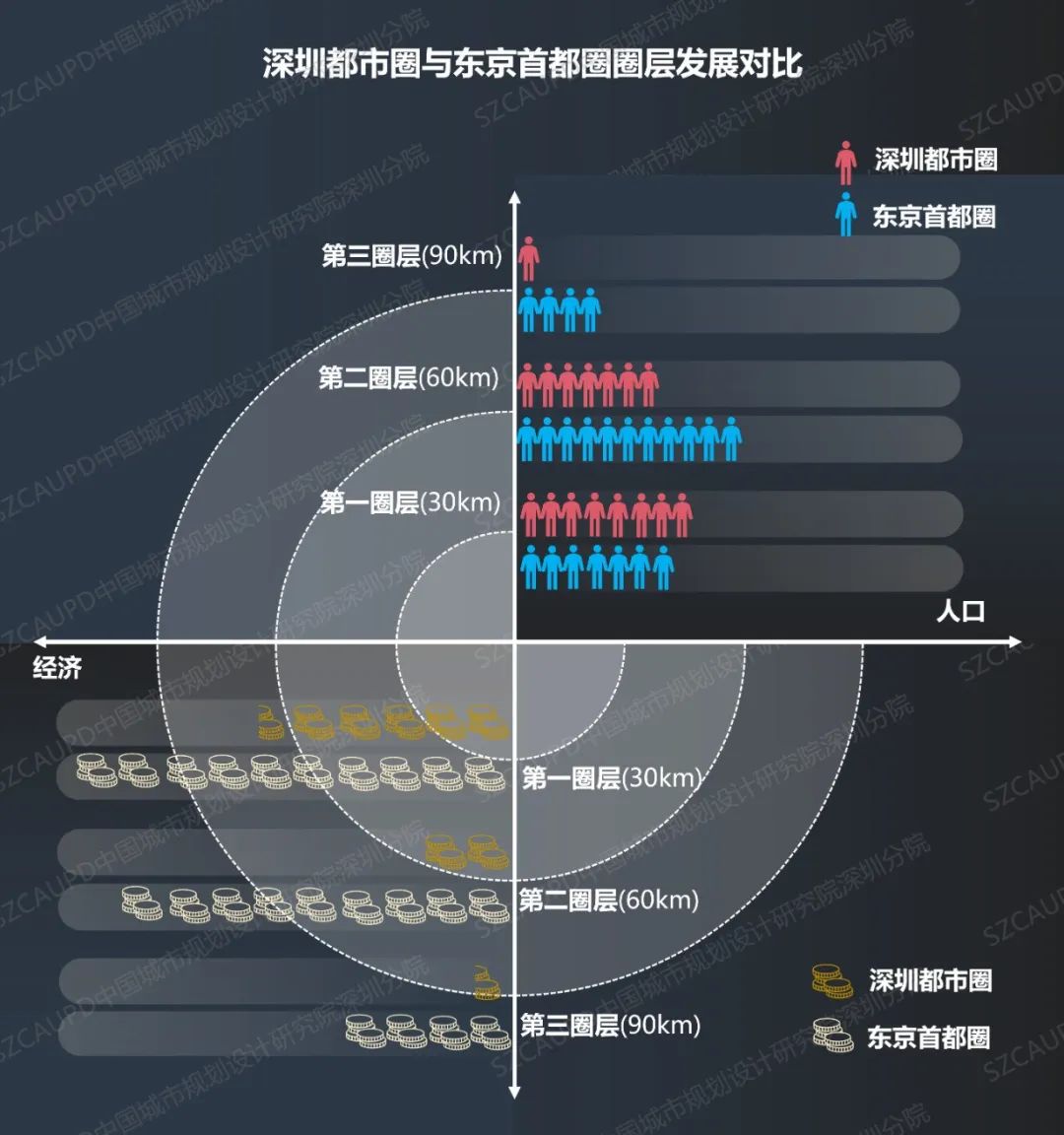

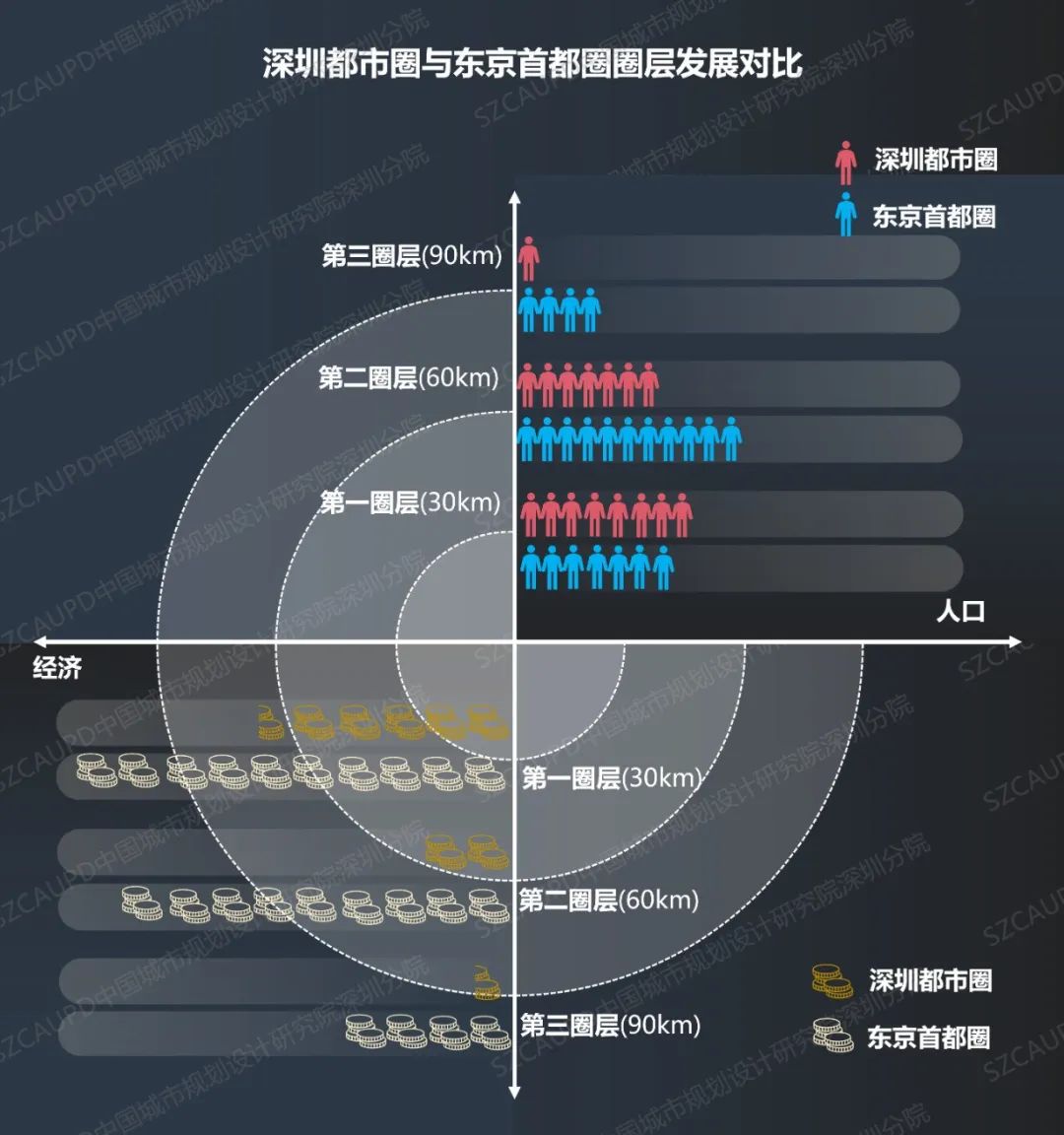

与东京首都圈相比,深圳都市圈的发展差距主要是在第二第三圈层,第二圈层的经济规模仅为东京首都圈的22%,人口规模仅为东京首都圈的62%,第三圈层的发展水平与东京首都圈的差距更大。

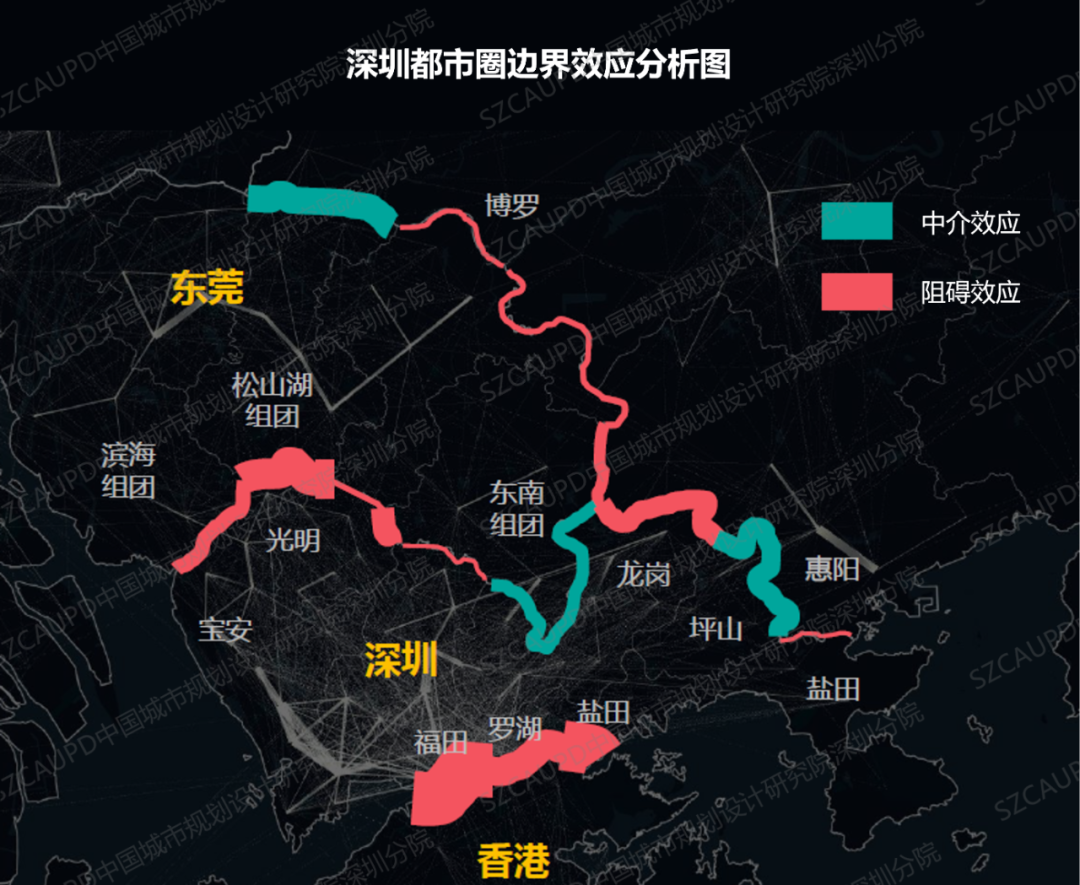

通过边界效应模型测算发现,深莞惠边界一体化主要集中在坪山-惠阳、龙岗-东莞东南组团、东莞石排-惠州博罗之间。其他地区的人流、交通流、资金流、产业经济跨市联系较弱,形成了“行政的墙” 。未来,深圳都市圈需要在不打破行政隶属关系的背景下,探讨跨市一体化发展的新范式。

正如张五常所说,深圳的成功有一部分原因是因为背靠东莞。深圳是全球科技创新中心,东莞乃至惠州是世界工厂,他们可以制造无数种产品,而且造得好、造得快、造得便宜。像东京、旧金山等这些城市都不具备这个优势。

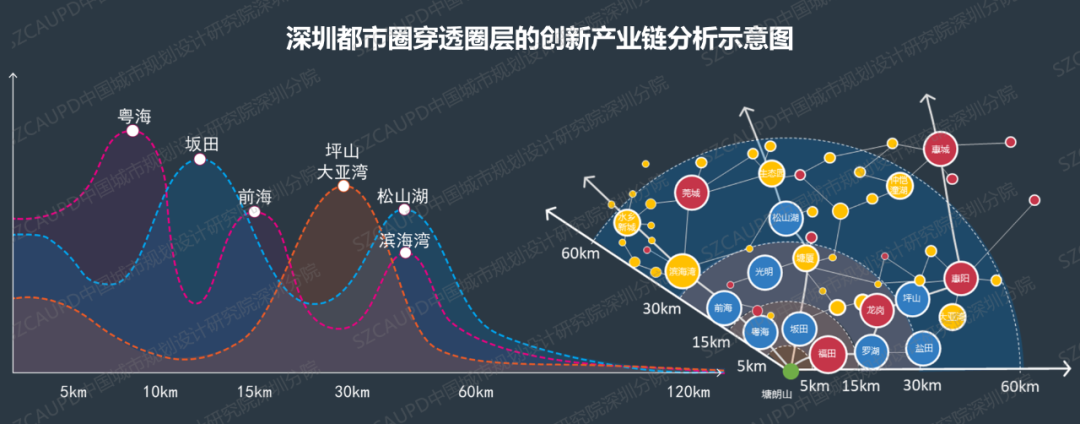

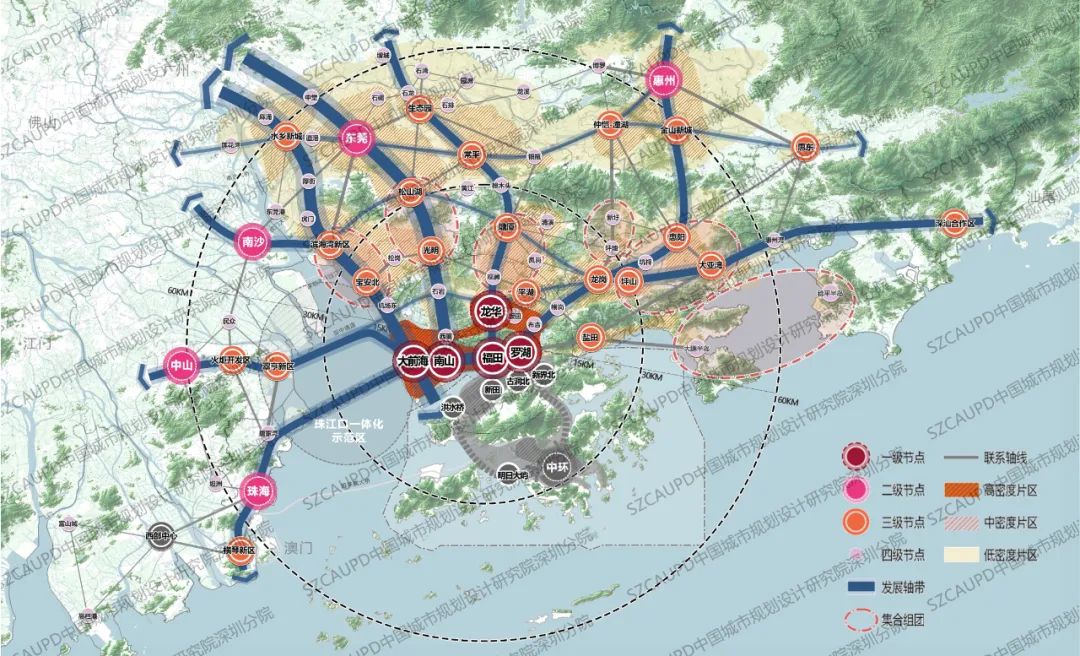

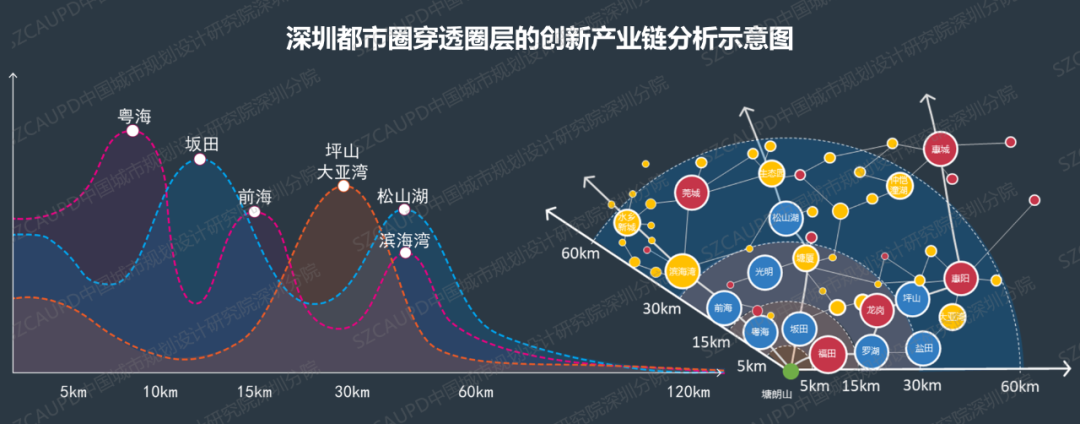

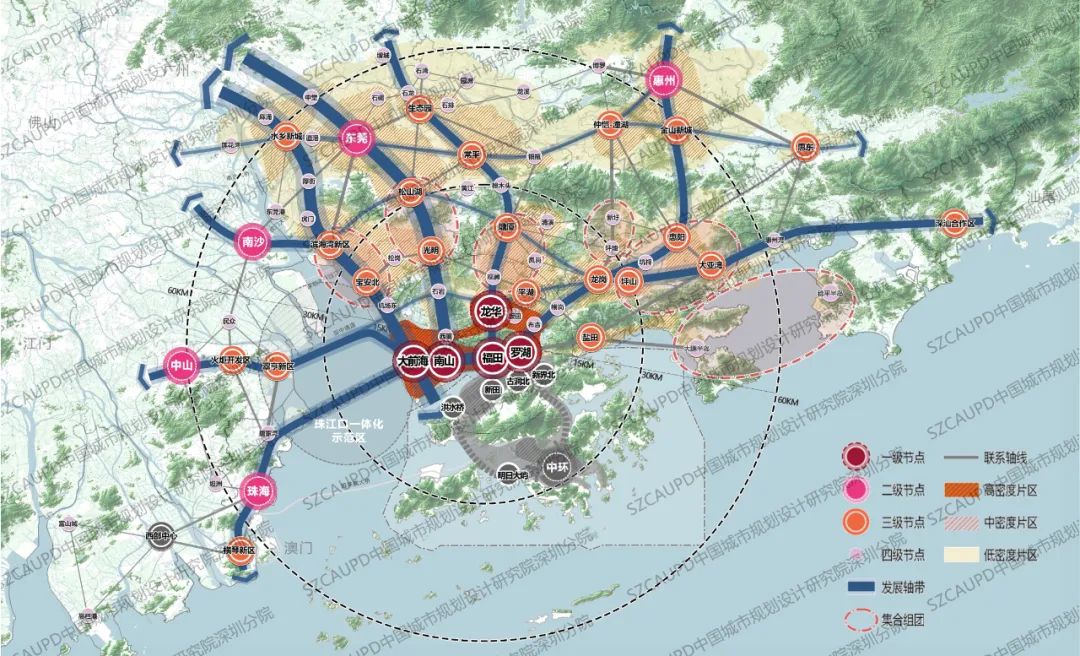

除了传统都市圈的圈层化布局外,深圳都市圈的创新产业链还形成了一种穿透圈层布局的现象。在都市圈西部,沿着南山粤海、前海、水乡新城形成以腾讯、OPPO、vivo为代表的互联网、手机产业发展带;中部坂田-塘厦-松山湖-生态园等形成以华为为典型代表的ICT产业发展带;东部的福田、罗湖、龙岗、坪山、惠阳形成以平安科技、华大基因、比亚迪等为代表的新兴产业发展带。

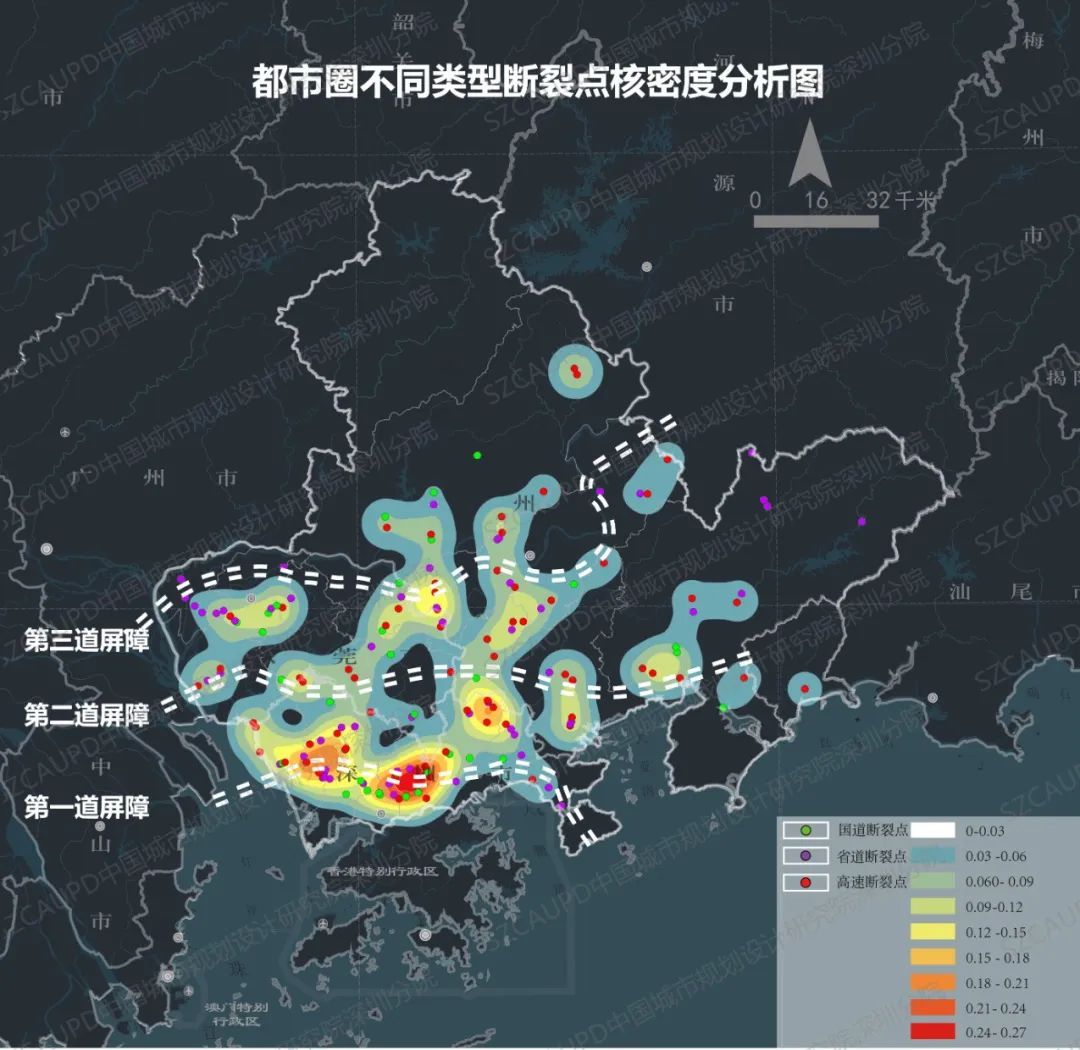

山脉和水系构筑了深圳都市圈三道自然地理边界。第一道是凤凰山-塘朗山-梧桐山-马峦山-七娘山为主的连绵山脉,将原特区阻隔成一个相对封闭的空间。第二道是大岭山-巍峨山-银瓶山连绵的山脉,一二道边界之间是三市的几大跨市片区。第三道边界是东江,二三道之间主要是莞惠的城镇连绵带。

深圳是国家经济特区、社会主义先行示范区;东莞是以街镇为主体的地市,是世界工厂;而惠州是一个传统的地市,它的文化休闲旅游资源丰富。深圳都市圈的一体化不是追求一样化,而是在保持三市各自的相对优势,维持各自城市独特性的高质量一体化发展。

结合《深圳都市圈发展规划》,我们进一步完善深圳都市圈一体化评估模型与算法,再一次评估五大领域一体化进展,剖析一体化进程中的特征。

从产业联系网络上看,2000 年左右,深莞惠以“两头在外”的“三来一补”产业为主,生产组织围绕“订单”开展,仅在三市中心之间存在少量商贸联系。

2010 年左右,随着深圳引领的产业转型升级,都市圈跨区域分工协作强化,边界地区成为新兴发展区域,产业区域化开始出现。

2020 年以后,随着三市以电子信息产业为引领的跨市产业协作的深化,产业联系强化,形成以福田、南山、南城、惠城等为代表的多中心网络化格局。

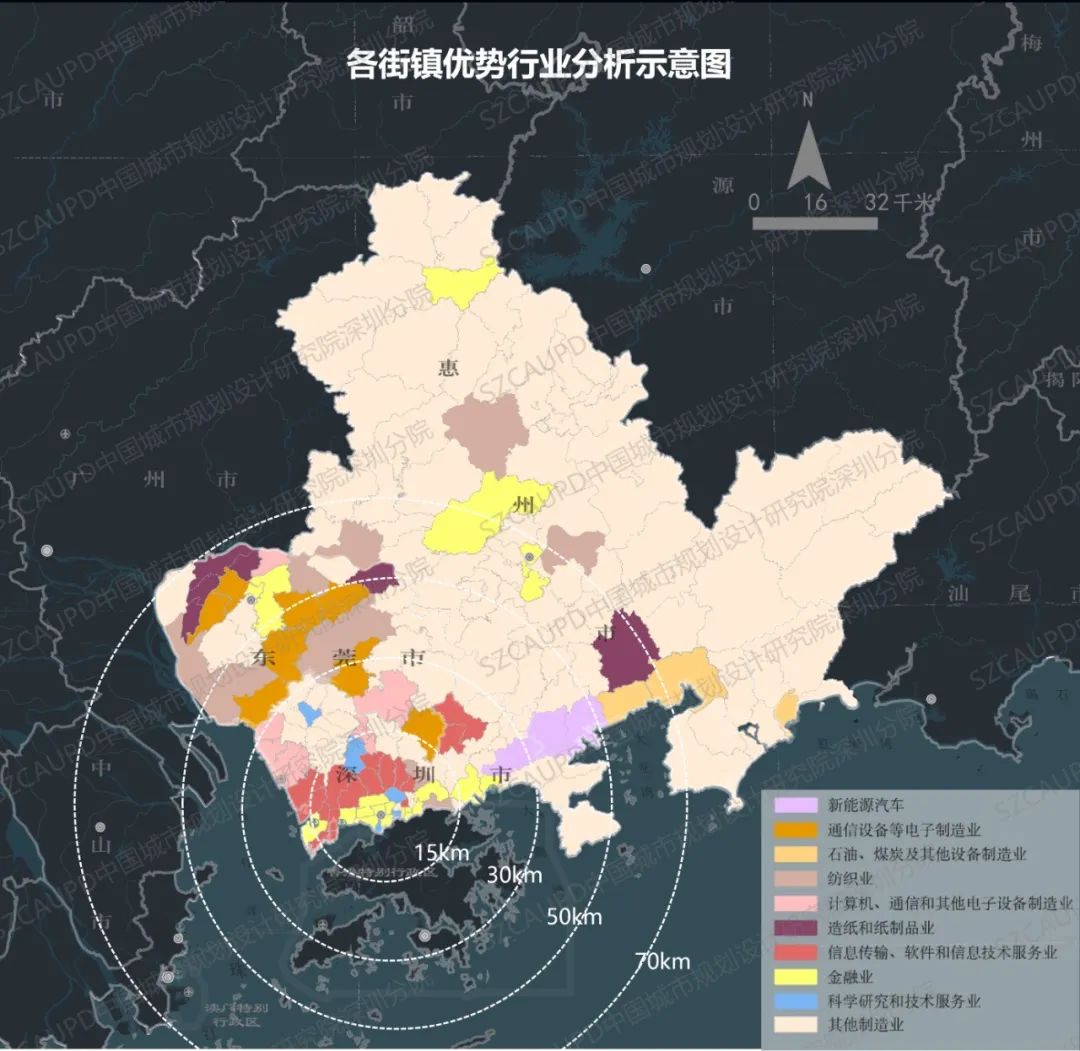

当前,深圳的产业分布也呈现出一般都市圈的圈层化梯度布局雏形,在15公里核心范围内以金融服务和科技创新服务为主;15-30公里范围集聚终端产品配套的先进制造业;到50公里形成电子信息和设备制造、传统制造业并驾齐驱的格局;70公里圈层主要是造纸、石化等传统产业。当前的格局是脱胎于过去二十年我们作为世界工厂的碎片化产业布局。整体上看,圈层式的布局优化、垂直分工的链条完善还在进行之中。

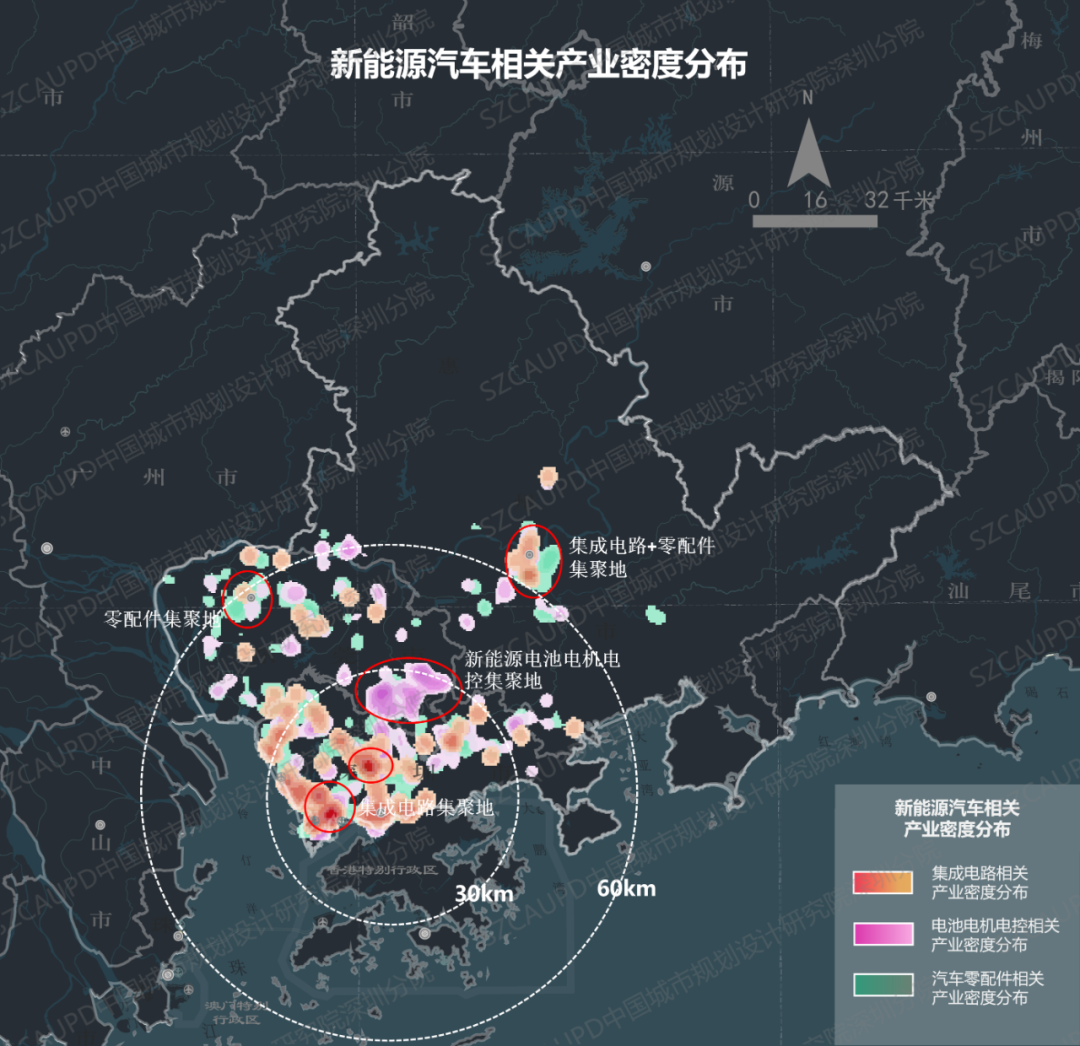

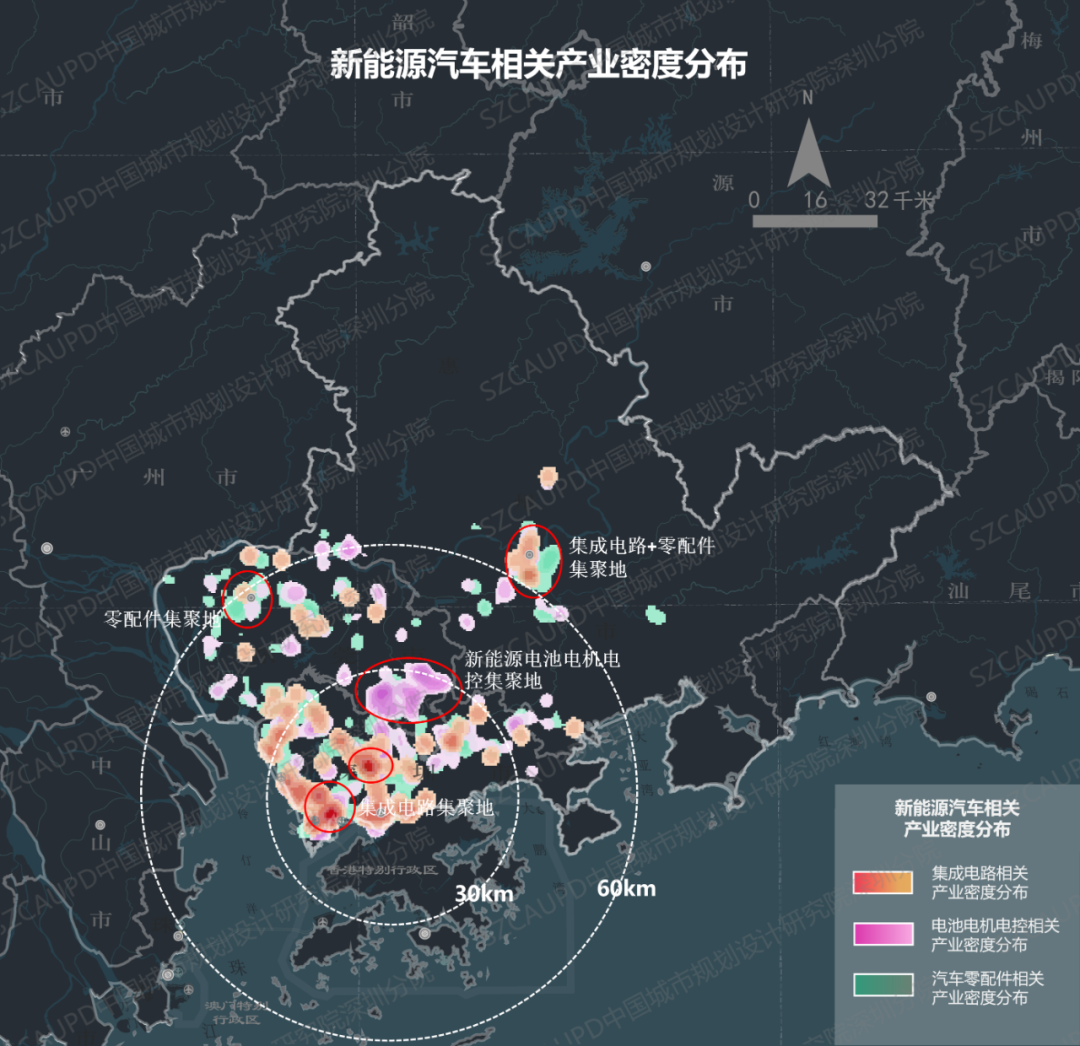

通过新能源汽车产业的研究发现,新能源汽车在第一、二圈层呈现多中心混合布局的趋势,一方面是跨越圈层的混合布局,另一方面是研发和制造的混合融合。其中集成电路高度集聚在第一圈层的中部和西部;电池电机电控系统在福田-南山-宝中形成以研发为主的连绵发展带,在东莞东南临深片区形成以制造生产为主的集聚区;汽车核心零部件则呈现更加广域化分布。

未来,随着新一轮科技革命与产业变革的不断推进,人工智能、大数据、区块链等新一代信息通信技术与实体经济部门融合发展,城市空间结构层级将进一步压缩。在这个趋势下,深圳都市圈未来的产业空间将向分布式网络化格局演变发展。

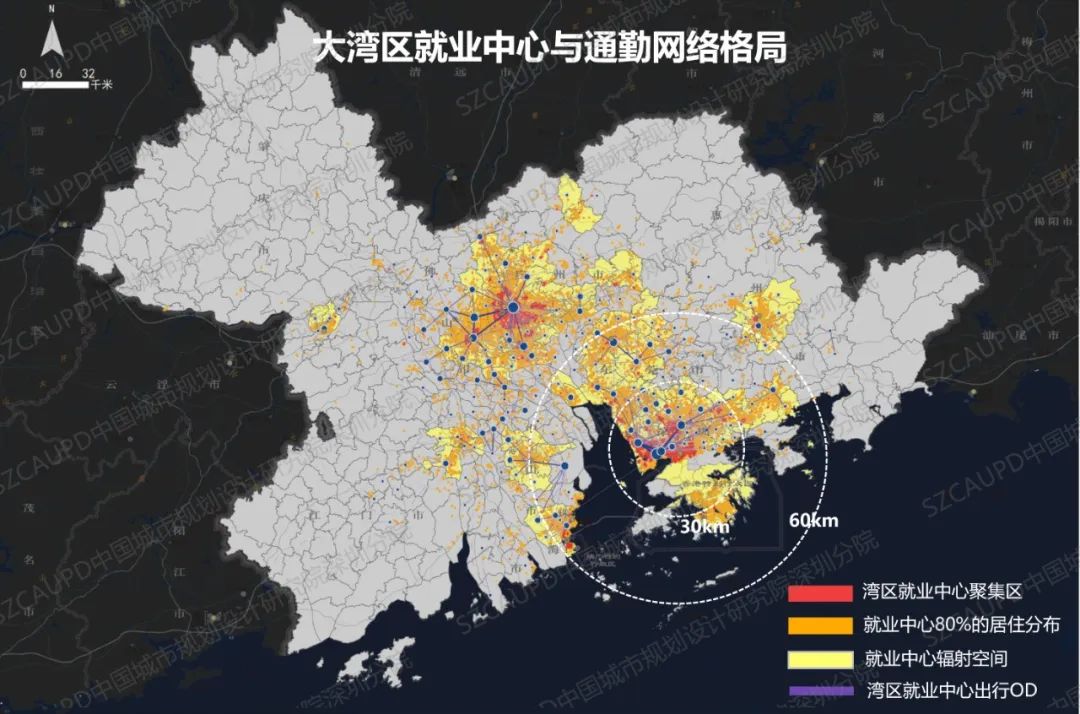

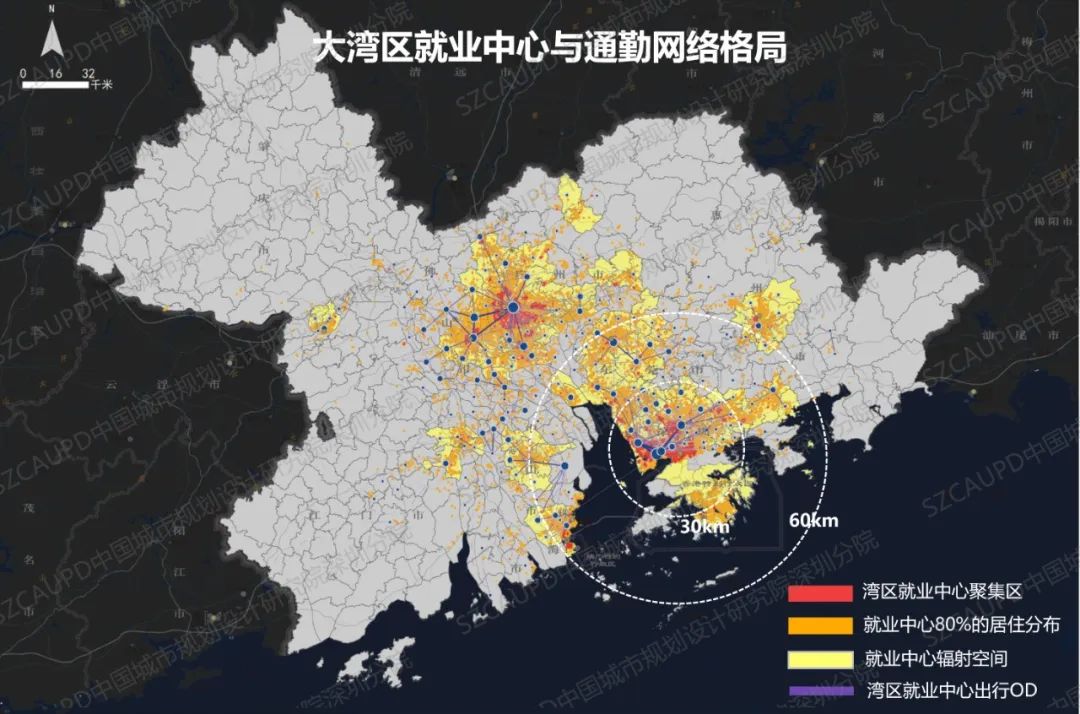

大湾区三大核心城市,香港、深圳、广州分工各异,人员流动格局也各不相同。广佛都市圈呈现单中心就业格局,深圳都市圈在科技产业的引领下,形成了多中心格局;在深圳都市核心区之外形成了多个次级就业中心。多中心的就业空间推动形成多中心的流动格局。

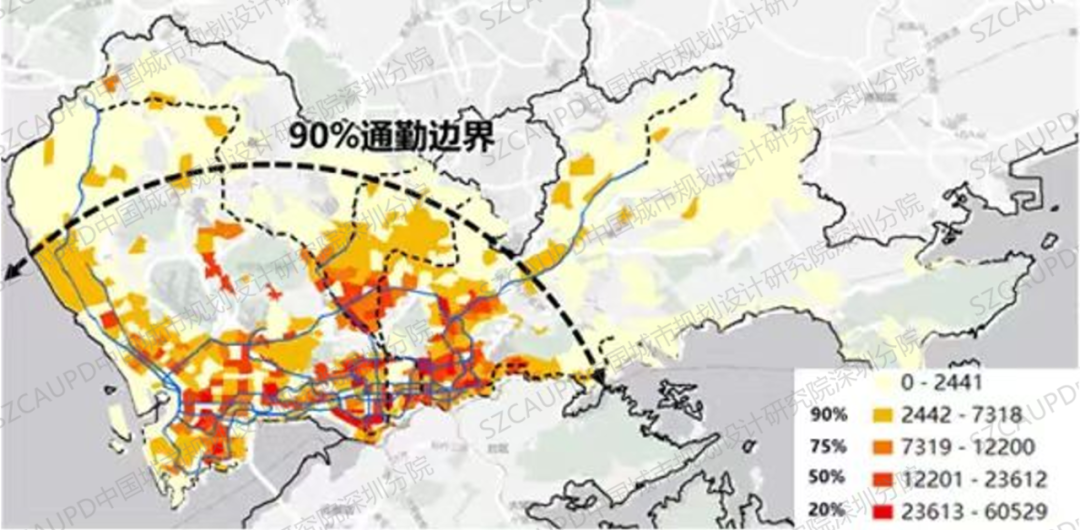

从现状通勤看,市内通勤呈现近域化特征,深圳核心区90%通勤范围集中在20公里内,相较东京、纽约等城市,通勤半径较短。跨市通勤也呈现近域化特征,主要聚集在边界两侧5-7公里范围内。

原特区内就业人口居住地分布

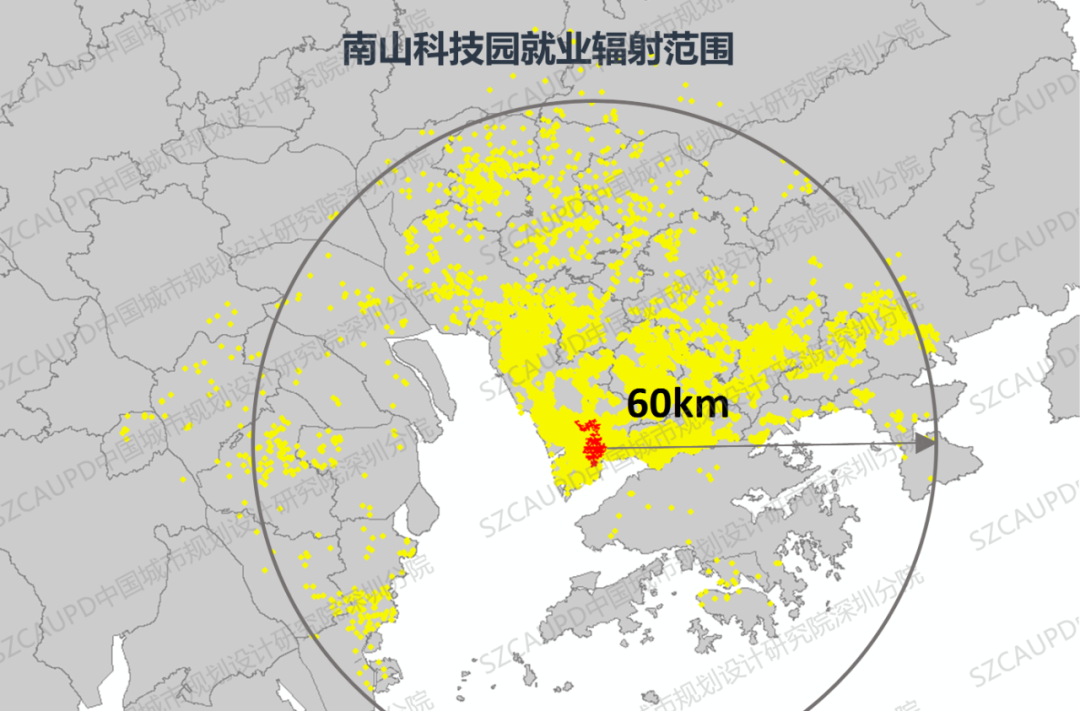

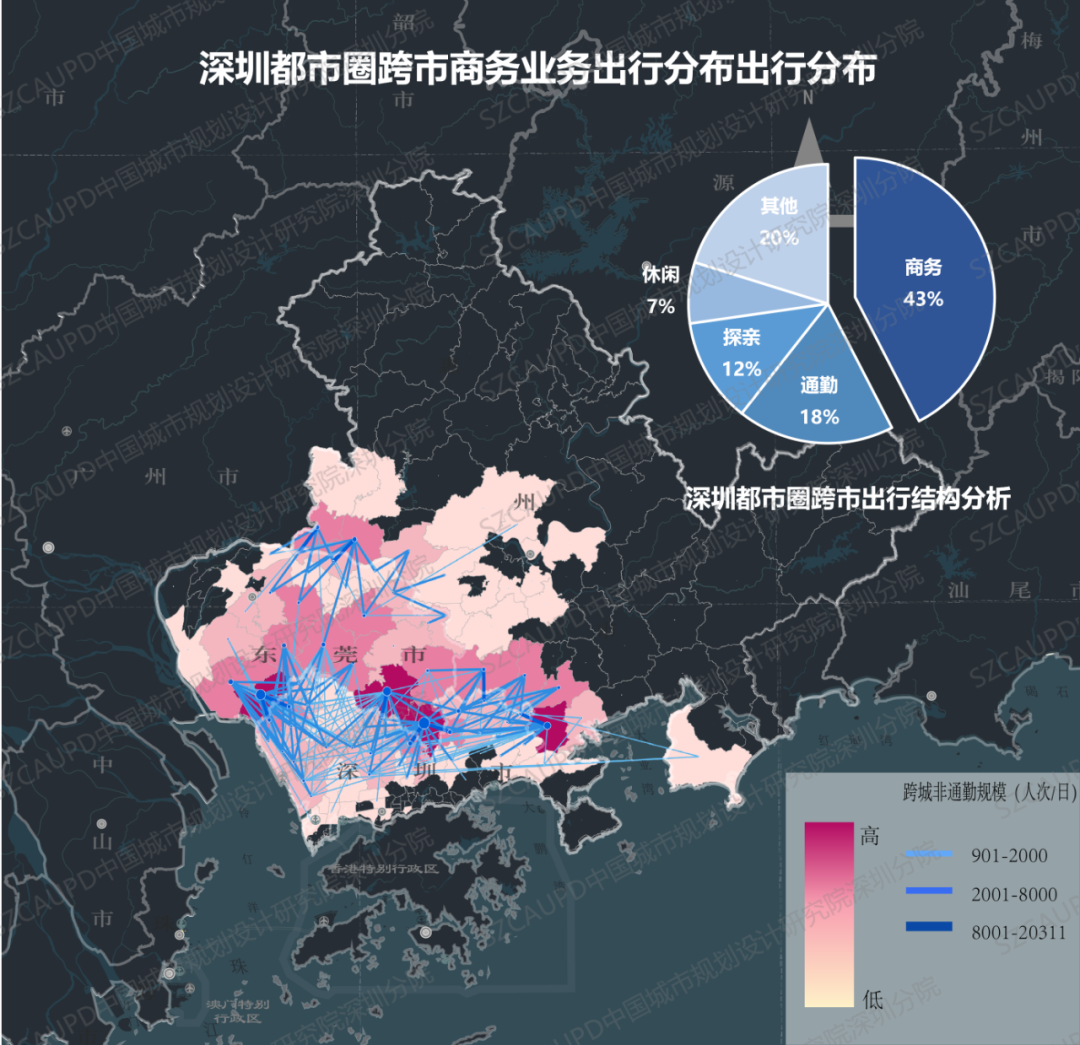

在科创活动的引领下,南山等创新区域通勤范围辐射到湾区西岸,半径长达60公里。科创活动还带动了商务出行,深圳都市圈的商务出行比达到43%,是广佛之间的商务出行的2倍。

从边界地区的跨市商务出行看,出行空间分布更广泛,出行距离更长,甚至拓展至南山、福田等核心片区。出行的广域化是正在发生的趋势,背后是高端产业空间分布更广泛的结果。

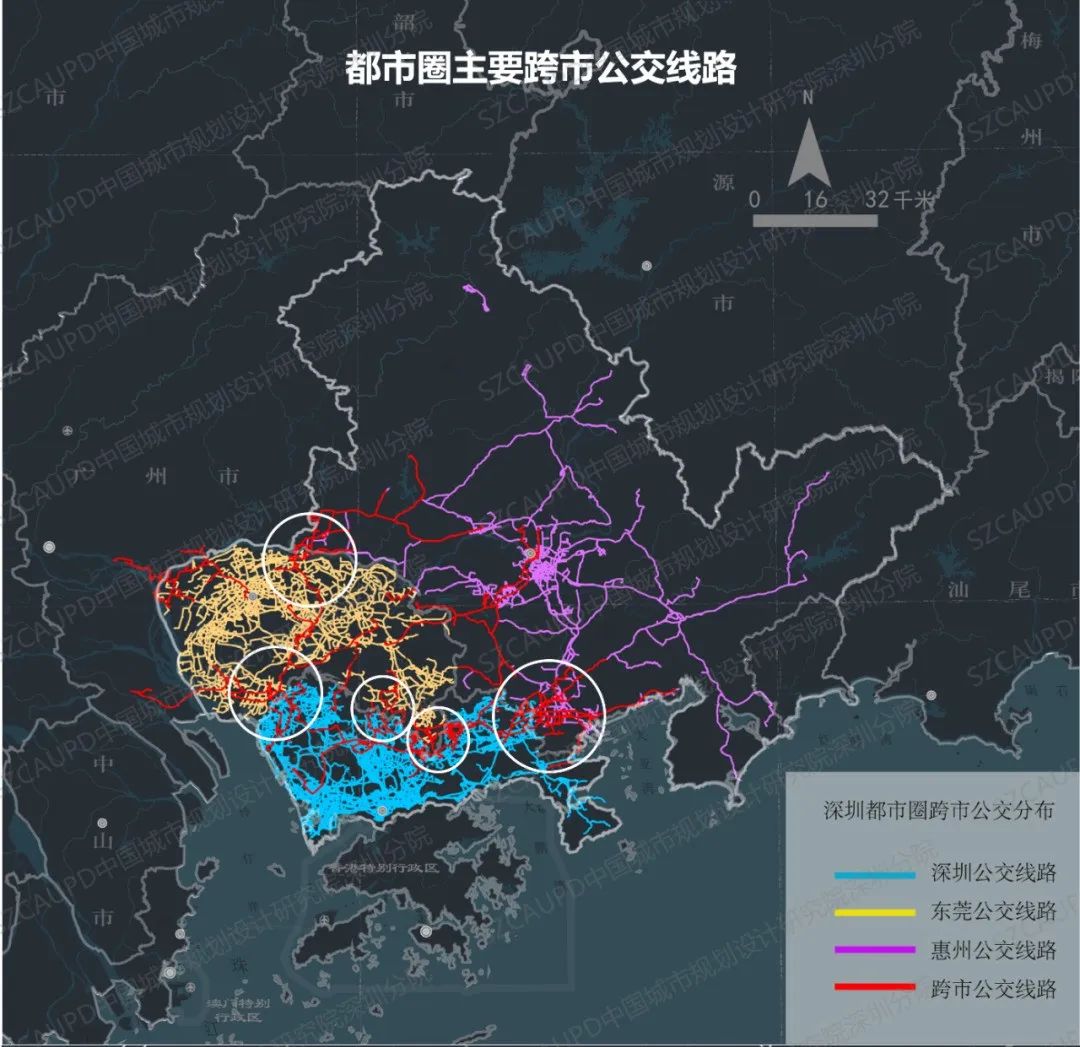

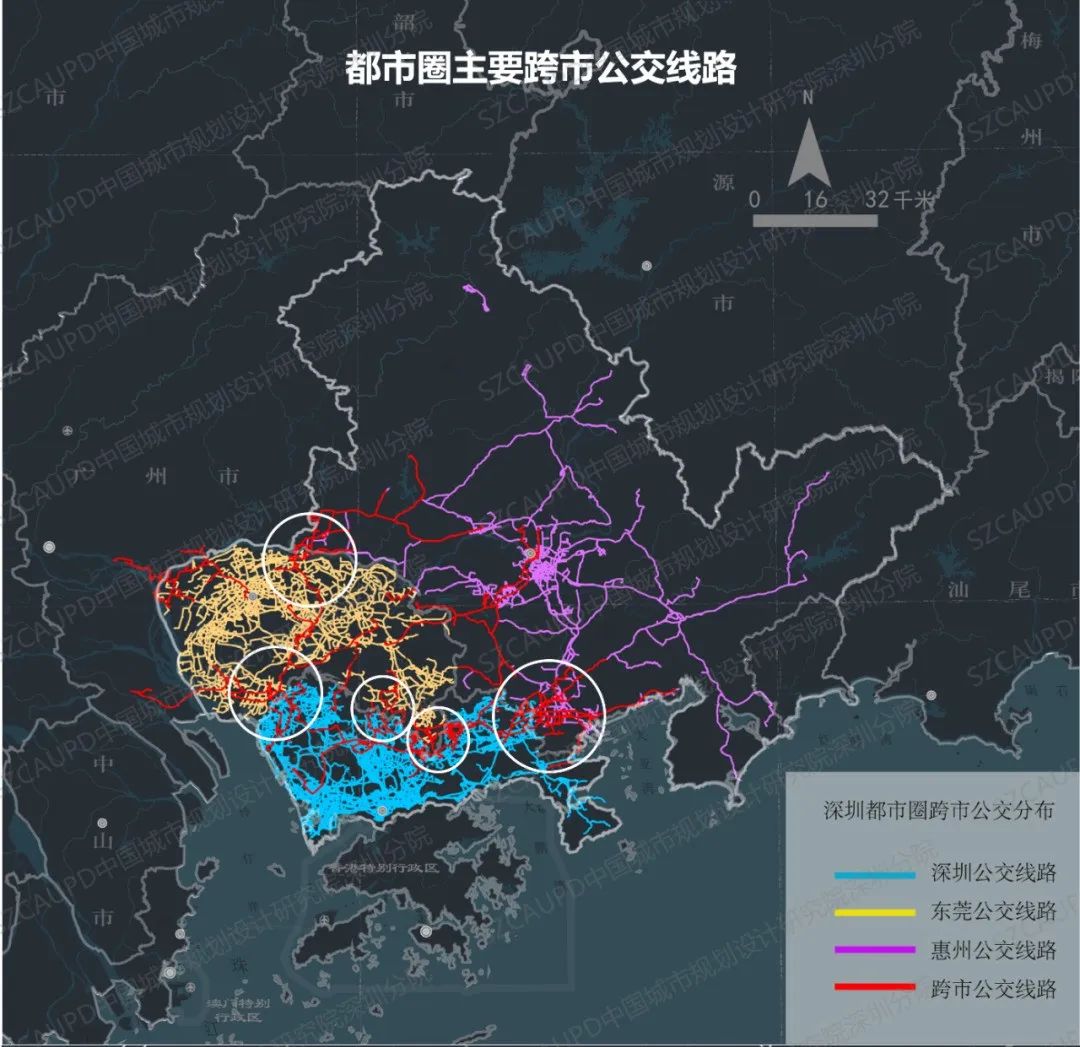

但对深圳都市圈跨市公交与跨市轨道设施布局进行分析发现,跨市公交呈现组团化空间布局,形成了五大公交服务组团,与目前短距离、组团化的边界往来出行需求相契合,但不适宜未来广域化的发展趋势。建成的城际轨道以东西向为主,跨市城市轨道建设滞后,与南北向的跨城流动需求存在错配。可以看到,当前深圳都市圈的交通设施建设与广域化的出行趋势有一定的错位。

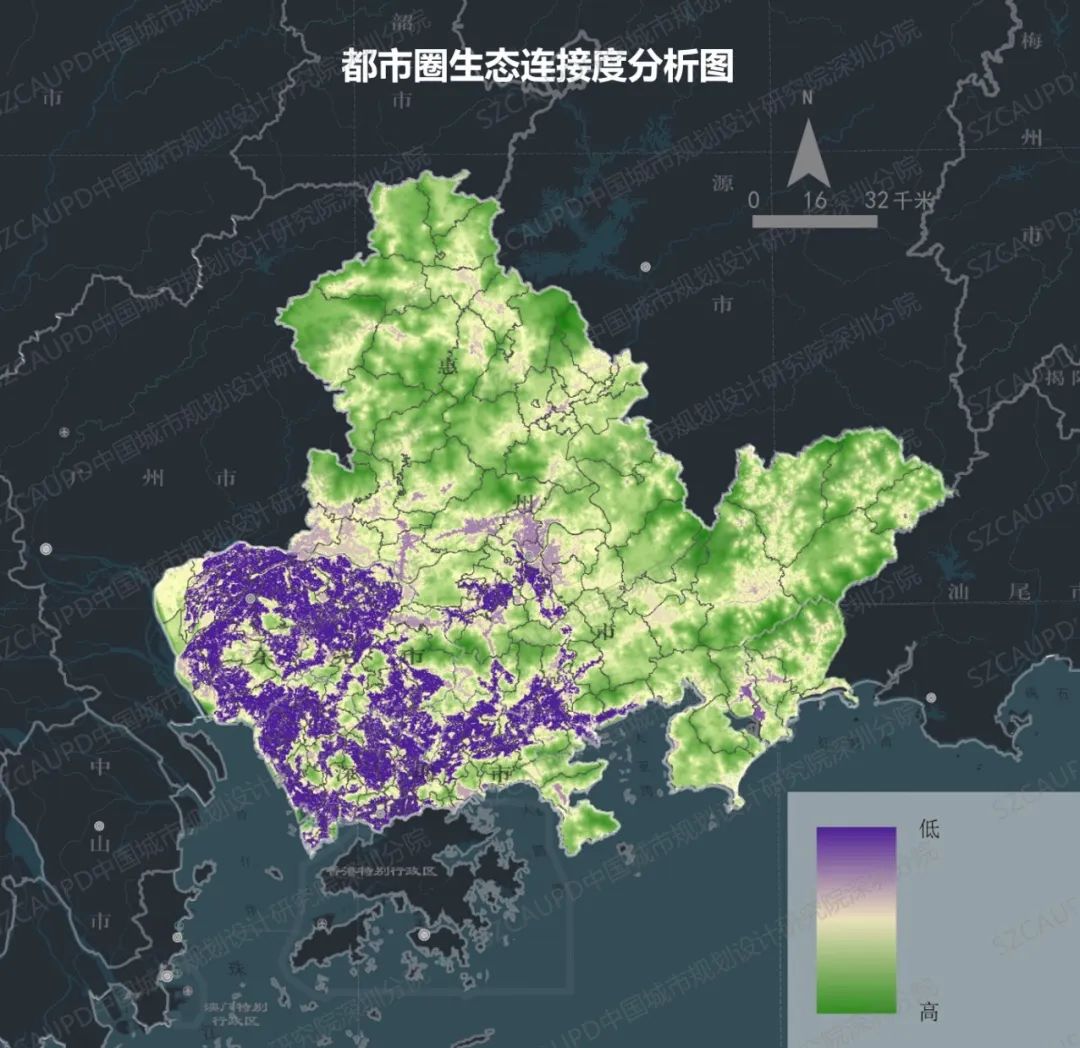

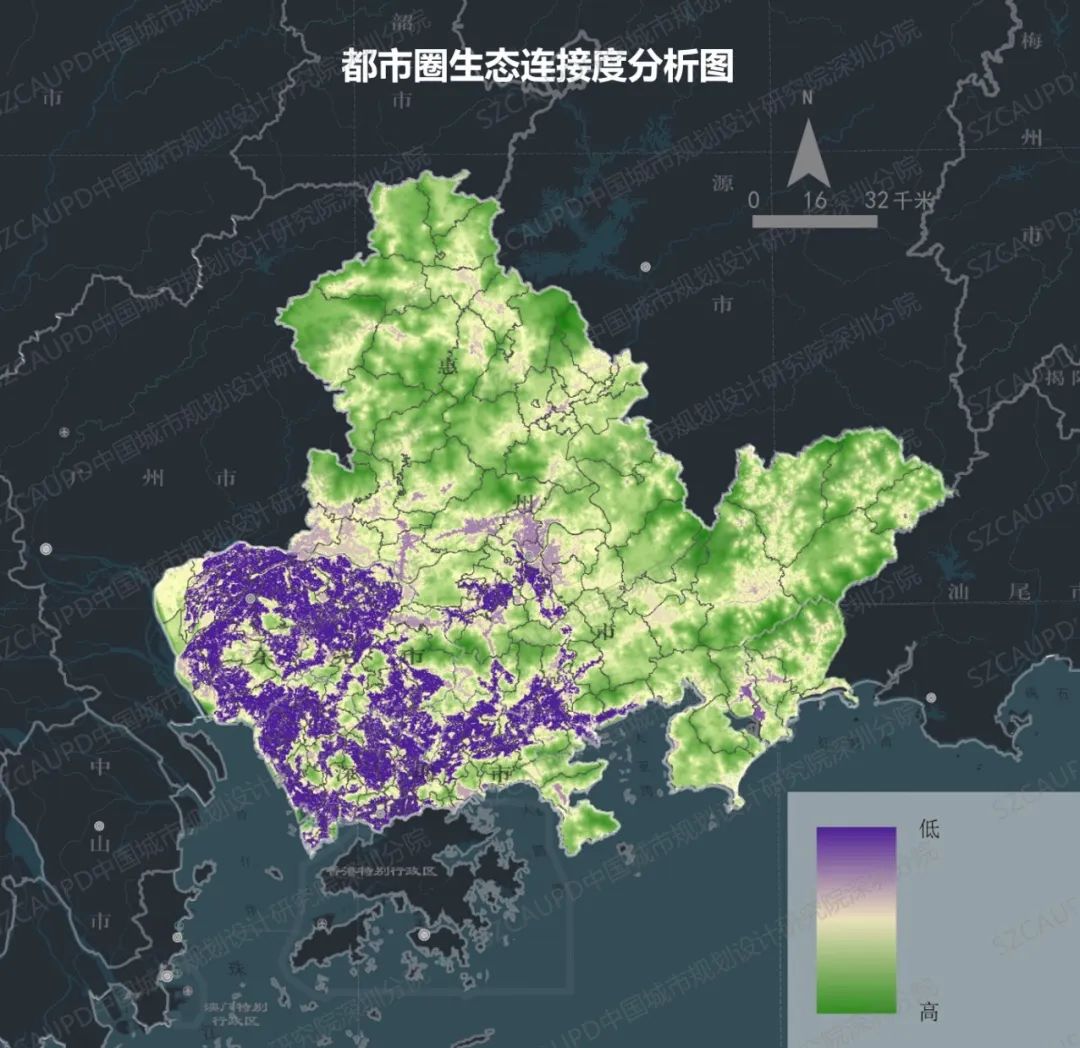

通过生态连接度的分析发现,过去城镇的快速建设挤占了生态空间,形成了多处独立的大型生态斑块。凤凰山-塘朗山-梧桐山-马峦山生态走廊受交通线路建设的切割,生态断裂点相对集中。这个连绵的山脉原来使原特区形成一个相对独立封闭的空间,但随着二线关的拆除、特区内外的一体化,这条生态走廊受基础设施的切割形成了多个生态断裂点。

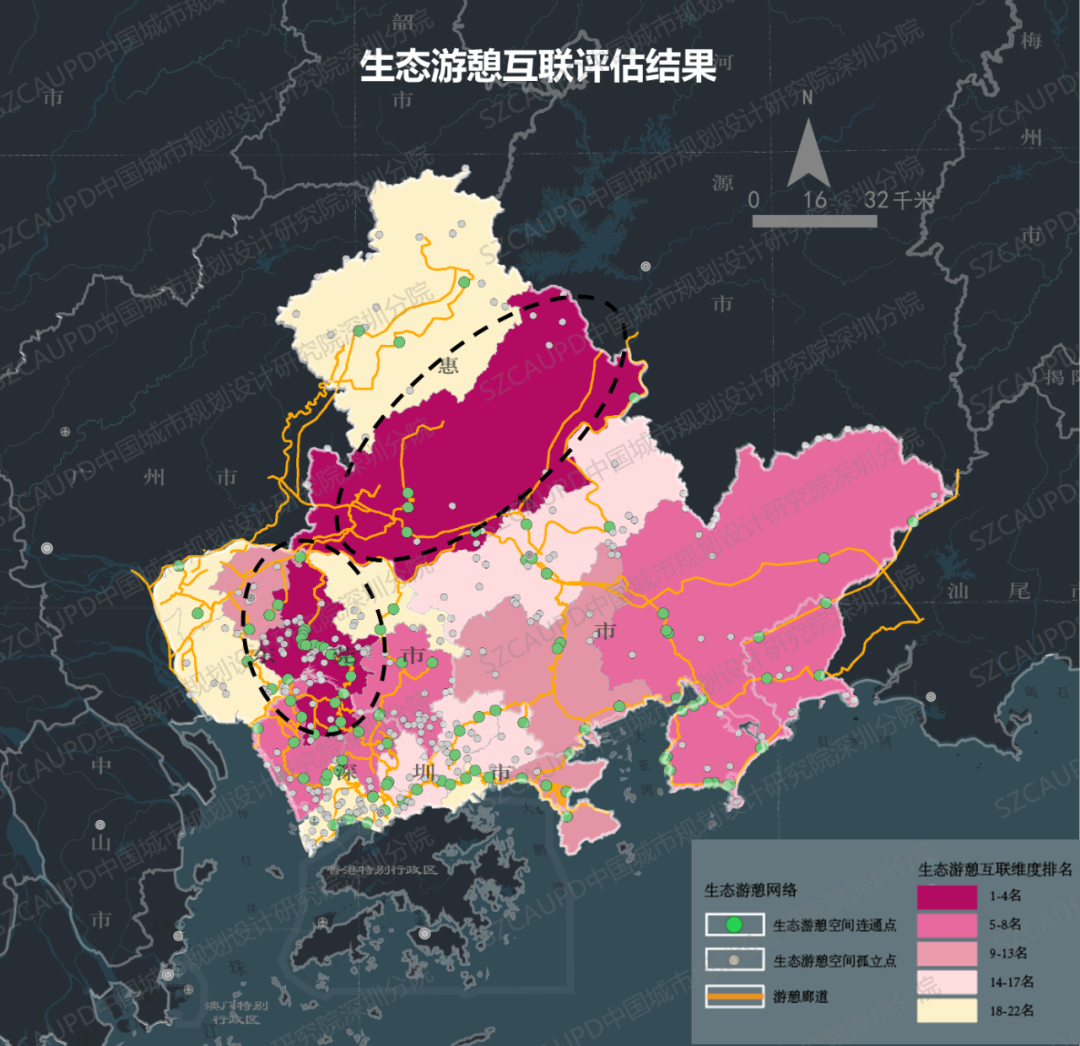

在生态游憩网络的物理互联上,以绿道、碧道、古驿道“三道”,构建拓扑网络,借用引力模型评估生态游憩空间的连通程度,发现都市圈生态游憩空间尚未实现广泛连接,仅有不到30%实现跨市互联,主要集中在松山湖片区、光明区、博罗县等片区。

资料来源:各市国土空间规划,碧道、绿道、古驿道专项规划

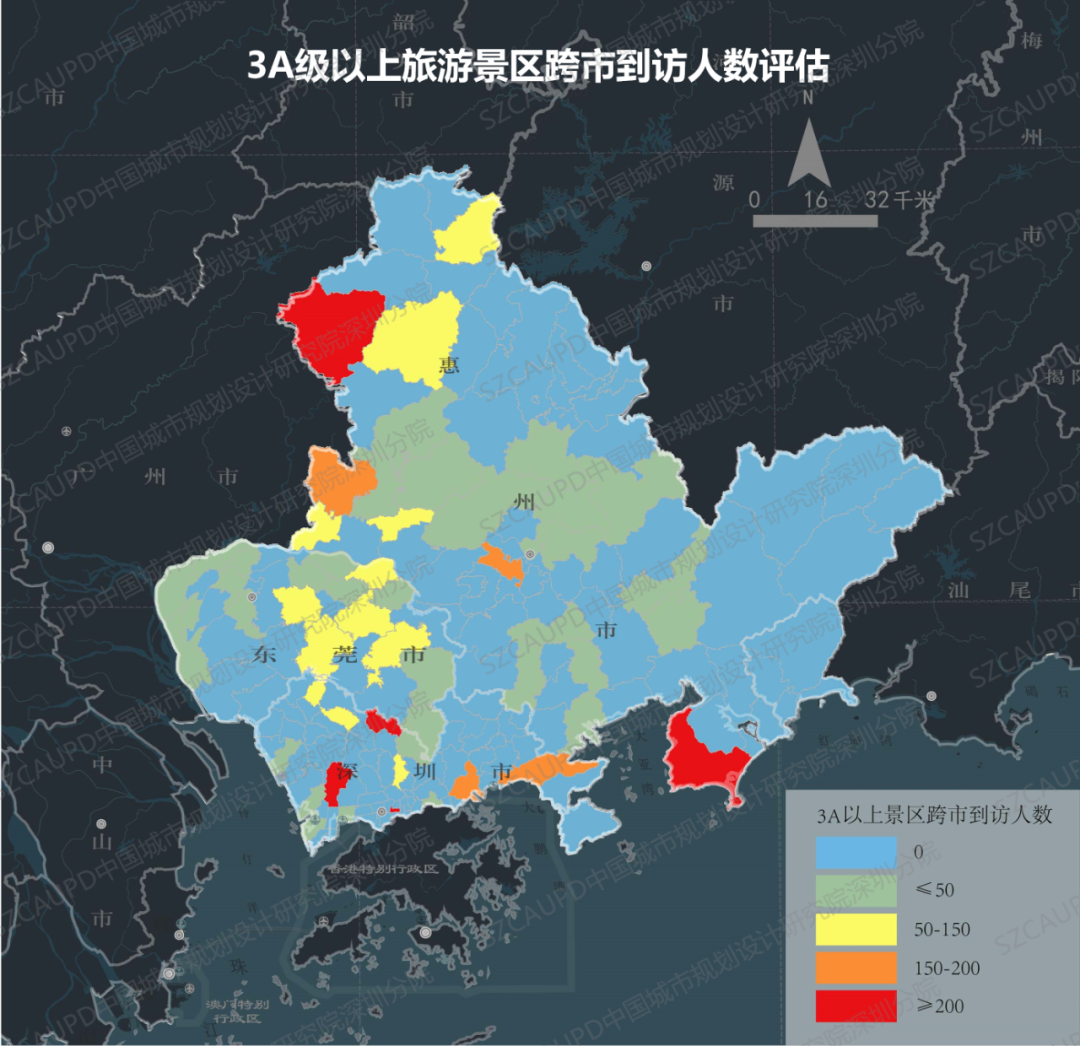

从人的使用角度上看,依托手机信令数据分析发现,部分3A及以上景区已形成跨市游憩热点,例如深圳观澜湖、深圳野生动物园,巽寮湾、西湖、南昆山等景区跨市到访规模较大。

可以看到,深圳都市圈里城野共生、高度连接仍有差距。

未来的都市圈应该能实现同城化的生活。但从现状的民生设施的总体水平上看,整体供给水平还比较低,人均医疗、养老设施供给与东京都市圈仍有较大差距,相比上海、广州都市圈也低。另外,区县间的供给水平不平衡问题比较显著,尤其是教育、文体设施的区县差异度大。

从设施空间布局上来看,民生服务存在“边界洼地” ,临界地区人口增长率较高,但公共服务设施配套水平较低,主要体现在深圳原关外地区、东莞西北部及惠州惠阳区。

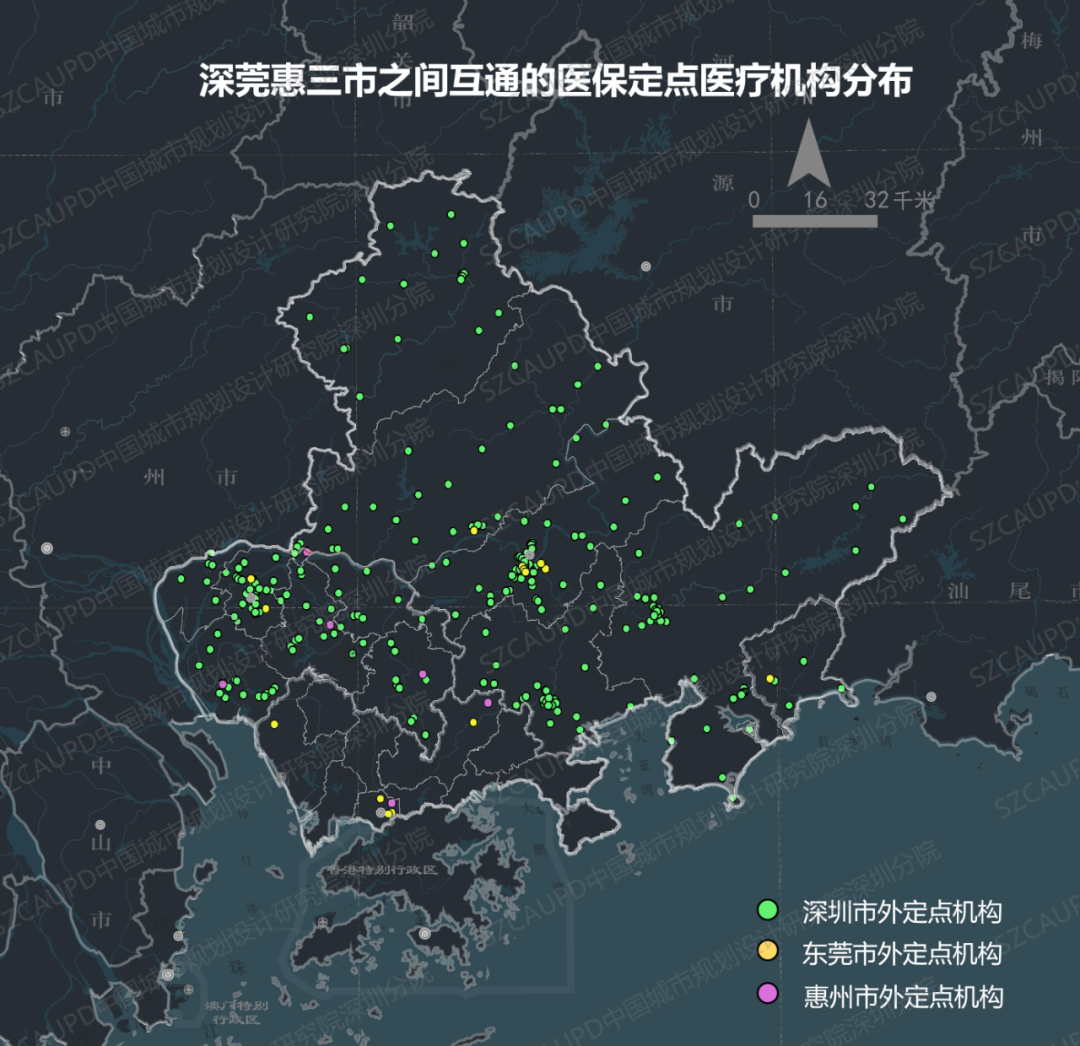

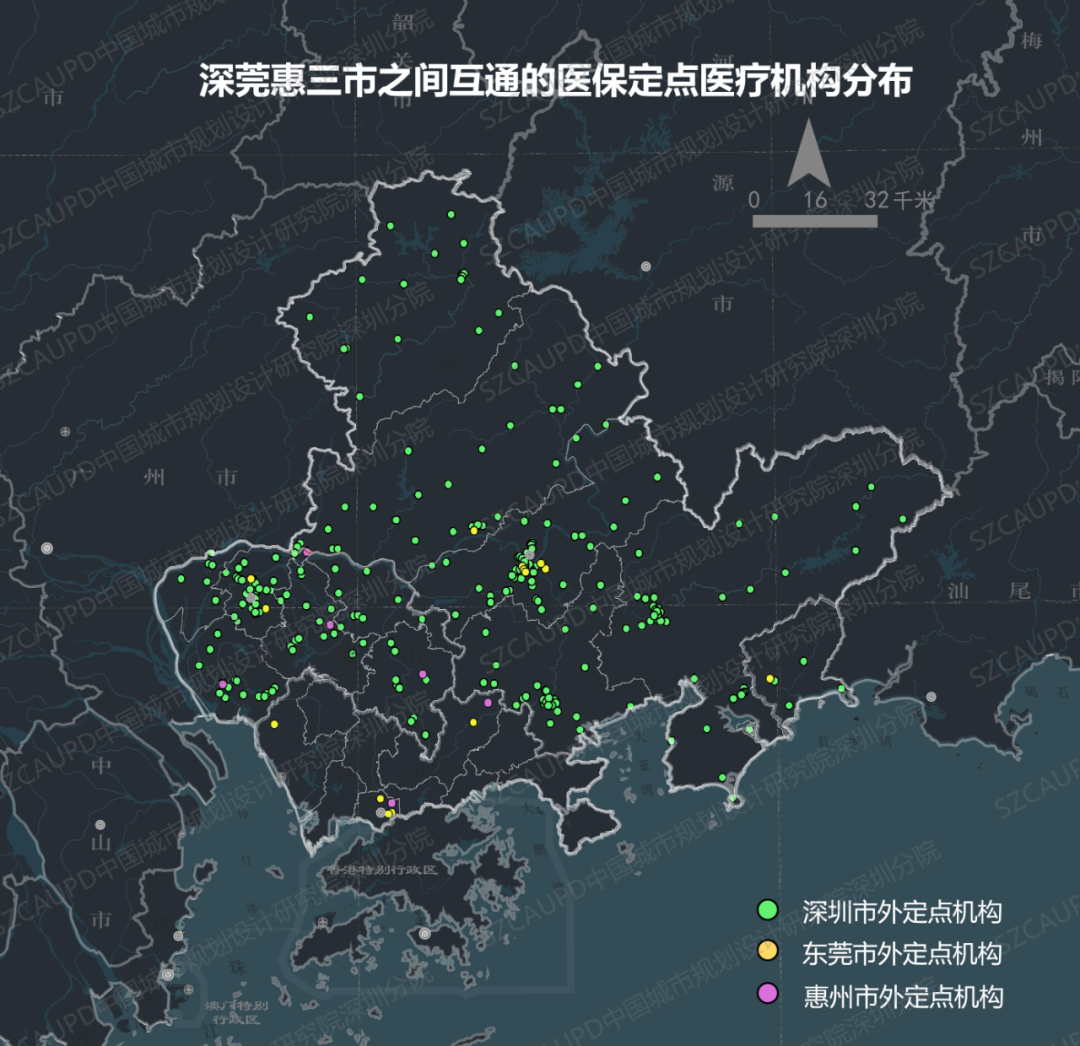

从跨城通办的事项上看,三市之间已经实现了1200多项,是2021年的8倍,取得了非常大的进展。但医疗互通水平仍然偏低,深圳市民在莞惠的医保定点机构多达268家,但莞惠市民在深圳的医保定点机构仅有9家。

深圳都市圈未来的空间结构除具备一般都市圈所呈现的依托轨道和高速路网形成的强轴带、圈层梯度发展之外,也会有更多反梯度的多中心、网络化格局。在产业跨市协同不断强化的牵引下,在第二圈层可能将形成多个环深组团,带动都市圈整体更加多中心网络化的布局。

中规智库《深圳都市圈2023年度报告》

统筹策划:王凯

领衔研究:方煜

课题组长:何斌、徐雨璇、陈少杰

主要参与人

规划研究中心:罗方焓、胡诗齐

交通规划设计研究所:李春海、李鑫、李利君、张文娜、郑少娅

粤港澳数字湾区中心&拓展中心:蔡澍瑶、孙文勇、刘行、许丽娜、王婳、樊明捷

市政交通规划所:雷晓寒、黄浩林、陈唯、陈雅静

作者简介:中国城市规划设计研究院深圳分院院长,中国城市规划学会理事及国外城市规划分会秘书长,深圳市城市规划学会副理事长,大湾区协同规划与治理专业委员会主任,深圳先行示范区特约研究员,深圳市规划策略委员会委员,教授级高级城市规划师。主持完成了住建部《“一带一路”空间战略研究》、《“一带一路”全球城市价值体系研究》。主编并持续发布系列《粤港澳大湾区观察蓝皮书》。首次发布了中规院全球城市指数、粤港澳大湾区高质量发展指数。同时,主持了大量不同类型的规划设计项目,包括深圳罗湖口岸综合规划及技术总承包、大前海战略规划、深圳都市圈规划、广佛融合空间战略规划、四川芦山420灾后恢复重建等规划项目。

原文始发于微信公众号(城PLUS):方煜:深圳都市圈一体化2023年度报告

注:上海大都市圈的数据来源于泽平宏观,深圳都市圈、广州都市圈、南京都市圈的数据来源于印发的发展规划,北京都市圈的数据来源于北京及天津、廊坊、保定、张家口、承德等市统计年鉴,成都都市圈的数据来源于四川统计局,杭州都市圈来源于杭州统计局;国际都市圈的数据来源于各地区统计官网、统计年鉴、维基百科、statista等平台。

注:上海大都市圈的数据来源于泽平宏观,深圳都市圈、广州都市圈、南京都市圈的数据来源于印发的发展规划,北京都市圈的数据来源于北京及天津、廊坊、保定、张家口、承德等市统计年鉴,成都都市圈的数据来源于四川统计局,杭州都市圈来源于杭州统计局;国际都市圈的数据来源于各地区统计官网、统计年鉴、维基百科、statista等平台。

资料来源:《“一带一路”倡议下的全球城市报告(2023)》

资料来源:《“一带一路”倡议下的全球城市报告(2023)》

资料来源:基于方正证券的研究加工处理

资料来源:基于方正证券的研究加工处理

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)