本文为中国城市规划设计研究院深圳分院傅一程在“2022年度中规院学术交流会”上做的报告。感谢作者授权发布,感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

#1

无障碍城市价值

相关工作首先通过聚焦无障碍城市价值认知而展开。在以人为本的城市化过程中,规划不断聚焦细分人群(儿童、老人、青年人、科学家等)的具体需求特征,优化空间功能与服务,使城市越来越人性化。研究表明,每个人一生中约有11%的时间需要无障碍设施支持,所以对无障碍城市的理解不应再是服务于残障人士,不再是少数人的需求,而是全民全龄的需求“交集”,是一项包容性最优的空间条件。

图1 无障碍是全民全龄人群的需求交集

人是外界空间的使用者和度量者,不同行为需求的人群对空间有不同的感知。当项目团队成员坐着轮椅、带着盲杖去体验式调研时,能强烈直观地感受到具体的差异化需求。中规院项目组与哈尔滨工业大学团队在合作过程中,金广君教授从一位轮椅使用者的角度提出,带着轮椅去调研一个普通人青睐的中心区。根据调研显示:(1)轮椅出行平均耗时是普通出行耗时的5倍,步行5分钟的路程、轮椅需要耗时25-30分钟;(2)平常很友好的慢行空间突然变得障碍重重:轮椅遇到有高差的缘石坡道,平均每50米要抬上抬下一次;90%的沿街商业有台阶、无坡道,轮椅使用者无法亲近底商设施。类似的障碍在城市中比比皆是。

我国在2021年出台了全文强条的无障碍新标准,对无障碍设施有了更清晰化、强制化的要求,逐步消除城市的最后一厘米高差。在新的建设要求和背景下,项目组调研了深圳全市各区多个样本地区,包含社区、中心区和公园周边地区,共17个评估区域、194个地块的样本地区,主要从三类展开系统性评估:一、针对环境设施的配置率,二、针对标识信息的传导率,三、针对出行路径的连通率。随着无障碍设施标准的实行,无障碍设施的配置率和传导率得到较大改善,但连通率水平仍较低。调研发现,城市中更多的障碍出现在红线内外、设施之间和建设先后的衔接处(图2)。因此如何在城市层面做好衔接形成系统,加强多主体之间的设施协同性是规划工作的重点内容。

图2 出行路径的连通性障碍

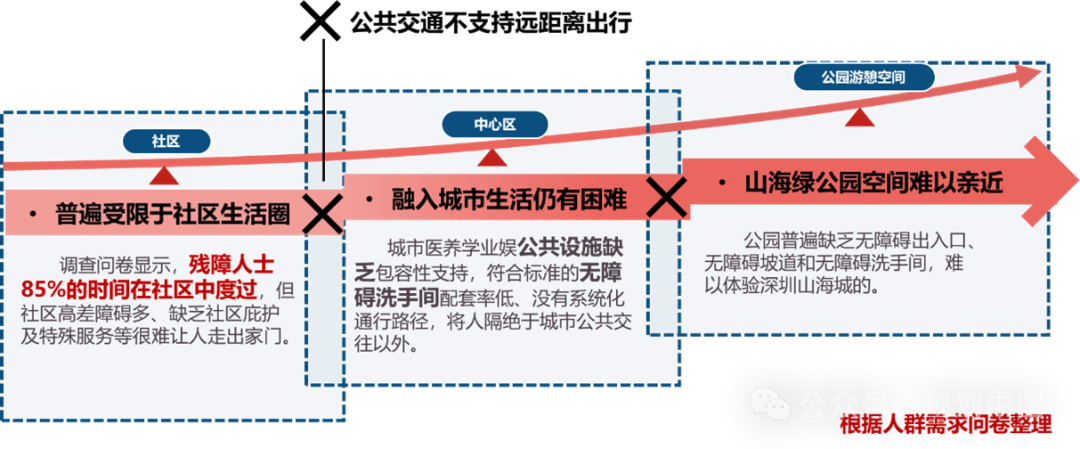

通过研究梳理总结,由于城市公共空间中的无障碍设施得不到系统性解决,需求人士在城市中生活出现多重障碍模式,他们普遍受困于社区,又渴望进行远距离自主出行,从而深度参与到城市公共生活,有更多机会体验山海绿地公园。

图3 参与城市生活的空间障碍

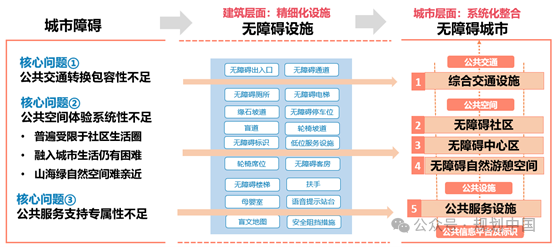

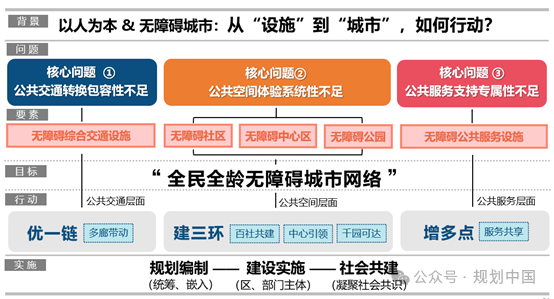

基于需求人群对美好生活的需求,项目提出,无障碍城市的建设问题不能只在设施层面得到解决,更应该在城市层面进行系统化缝合。从公共交通、公共空间和公共设施的公共资源角度,从五大要素着手来进行系统化整合。无障碍城市是从设施到城市,是从原有的交通出行概念到一个更广泛的概念,是一个多样性包容,为平等而建立的城市(图4)。无障碍城市规划是长期主义发展的目标,也需要久久为攻的建设路径。如何在长期目标和长远路径下,通过目标推动规划行动是工作的重点。

图4 从设施到城市的无障碍要素构建

#2

无障碍行动规划

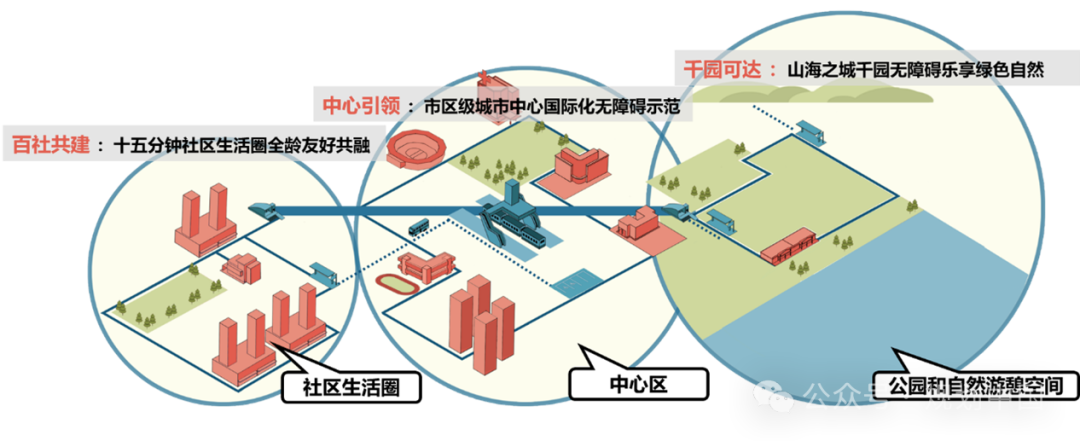

深圳市无障碍城市的建设目标是服务全民全龄,依托城市公共资源打造一张无障碍的城市公共资源支持网络。在这网络上能实现服务可享、交通可达、日常舒适、交往包容以及休闲惬意的美好生活诉求。在全市空间层面形成“一链、三环、多点”的公共体系总体布局,这是全民全龄无障碍城市网络发展的空间架构总基础(图5)。“一链”是依托主要城市道路,地铁、公交、慢行三网衔接的无障碍出行链;“三环”是以社区、中心区和公园三类功能为基本单元,构筑公共空间系统化无障碍闭环;“多点”是市-区-社区的公共服务点具备专属支持,同时文教体卫公共设施包容开放。在此基础上形成了三类五项的空间行动计划,找准空间布局,找到逻辑,解决痛点问题。同时,围绕现阶段无障碍建设系统性不足、专属性不足的问题展开品质化指引。

图5 无障碍城市体系布局图

2.1 一链:公共交通无障碍

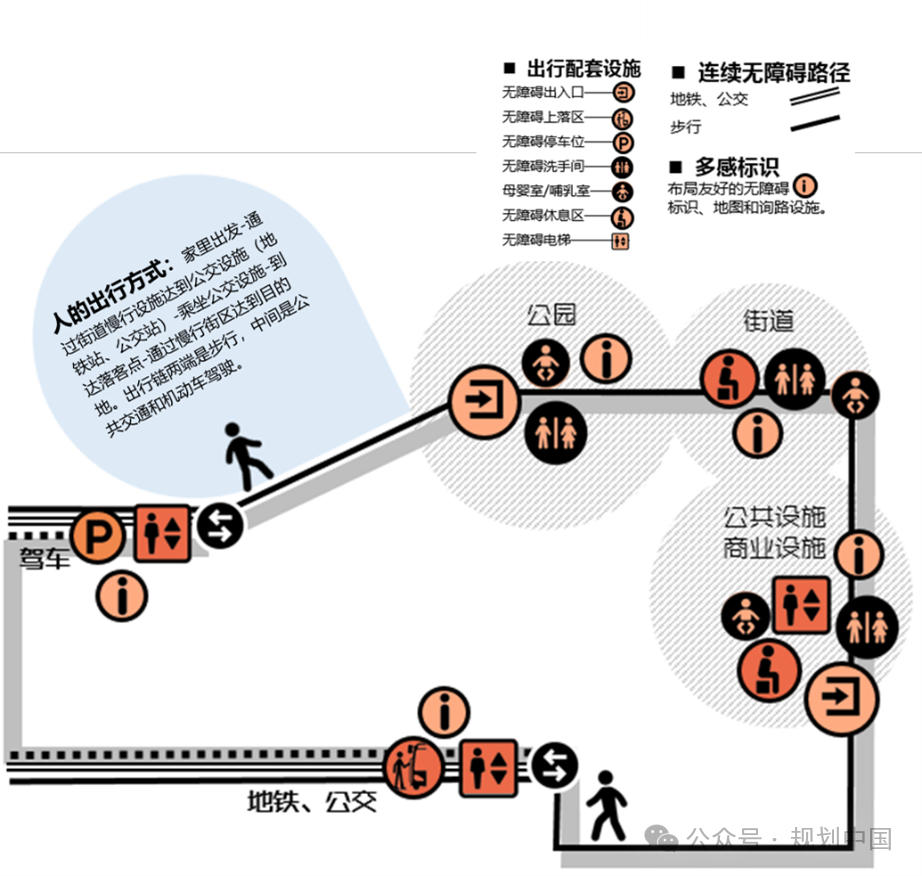

首先在公共交通层面,如何优化无障碍交通出行链,特别在慢行、地铁、公交、机动车多种出行交通方式下,如何支持无障碍的转换和衔接?项目提出建立多交通方式转换顺畅的长距离复合无障碍出行链。根据未来深圳市交通发展目标,轨道交通占公共交通出行量70%以上,轨道出行是最主要的出行方式。因此,本次专项规划提出根据城市中建设有轨道的生活性主要道路,构建“轨道+公交+慢行”的一体化交通体系廊道,成为城市无障碍出行链。通过梳理全市的地铁资源,并识别出与之叠合的生活性道路,在全市形成布局,成为无障碍出行链空间资源的抓手。

图6 三网融合的无障碍城市出行链

图7 无障碍出行链布局图

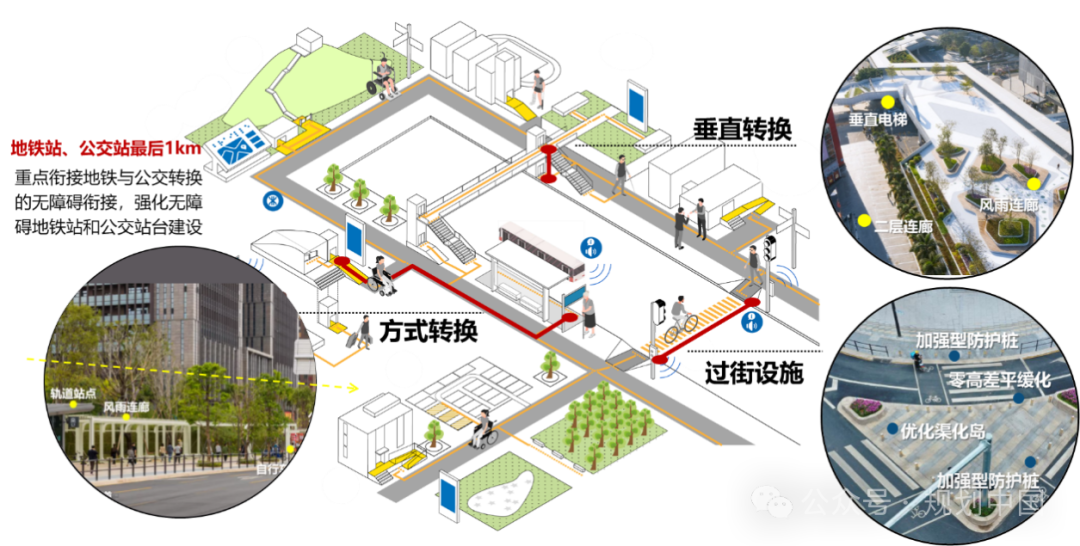

针对城市无障碍出行系统性建设不足的问题,设计指引重点聚焦三个衔接优化。(1)交通转换衔接处,即围绕地铁、公交的最后一公里,重点衔接地铁与公交转换的无障碍衔接,强化无障碍地铁站和公交站台建设是指引的重点内容。(2)垂直转换衔接处,过街天桥、地下通道和地铁加装城市电梯并开放管理使用,促进垂直方向的无障转换。(3)过街设施衔接处,增加过街设施的安全性、便利性,将自行车、人行交通功能板块划分开。路缘石有高差的地方都能够符合新的强制性国家标准,实现零高差平缓化建设(图8)。这些方式已经在深圳得到了有效的推广和实施。

图8 重点强化设施之间的衔接

2.2 三环:公共空间无障碍

通过规划识别,形成社区、中心区和公园的公共空间建设无障碍系统闭环,打通红线内外、设施之间和建设先后衔接的障碍落差。

图9 公共空间无障碍

由于残障人士和老龄人口85%的时间集中在社区中度过,所以社区的无障碍化尤其重要。项目提出,通过识别残障人士、老龄人口、儿童密度分布较高的社区,优先进行15分钟社区生活圈的友好共建,在空间上形成有效的布局,以各区为抓手实现示范性建设,形成以点带面的效果。在具体的建设指引上,除了无障碍设施的建设,还需注重符合人的行为规律。在整个社区环境内,至少形成1条无障碍闭环(图11),以连接各小区、设施服务设施、商业设施和公园设施。这条闭环有可能包含了社区多条道路,能让所有人在社区里方便出行和体验。

图10 社区空间无障碍

图11 社区无障碍闭环串联主要场所

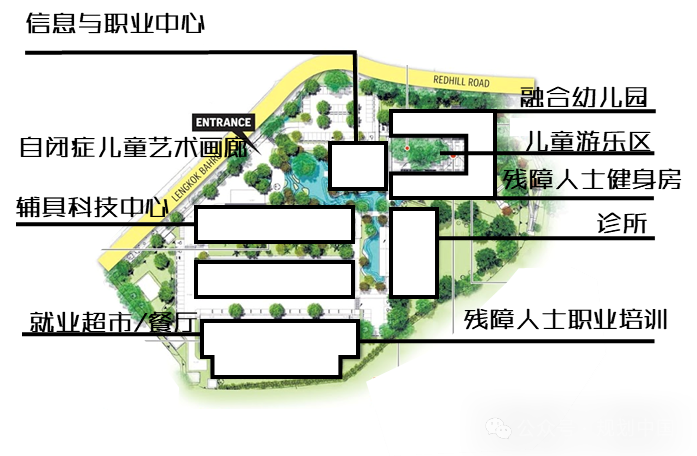

除了改善公共出行环境,社区里还有很多残障人士的托养、轻障儿童的家庭支持以及康复的需求。项目提出,灵活选择各社区服务功能,充分挖掘街道/社区存量用房空间,协同相关标准落实无障碍社区专属服务功能。从国家到广东省、到深圳市再到福田区都出台了标准支持社区的专属设施建设。设施标准对功能和面积的规定不同,但是可以协同相关标准,结合社区的具体需求来落实设施建设。国际先进地区很重视社区方面的服务内容,比如新加坡在残障人士较集中的社区提供社区一站式服务。如图12,这个社区为自闭症儿童提供了和普通儿童融合幼儿园、自闭症儿童画廊、残障人士职业培训和就业的商业超市,以及残障人士健身空间等利于需求人士的服务设施,进行了融合性布局。

图12 新加坡社区残障中心布局图

中心区、公园和社区的公共空间无障碍建设存在相通性,要在全市形成空间布局和空间指引的细化。中心区不同于社区的是,更注重立体环境的衔接,中心区慢行环境更表现出立体性和复杂性,以及红线内外的衔接是中心区闭环构筑的重点。在公园的可达性、可游性、可憩性方面也形成深圳市特色示范。公园的做法和中心区、社区略有不同,在形成闭环的基础上应该避免无障碍设施大面积建设,而应以系统化、精细化的方式去开展和景观融合的无障碍设施供给。

2.3 多点:公共服务无障碍

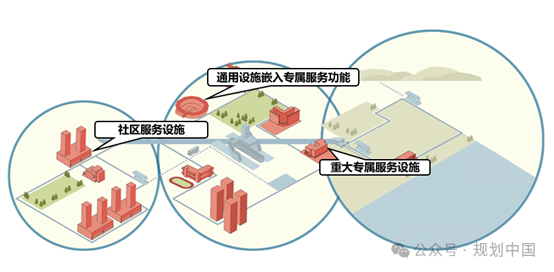

在公共服务层面,增加无障碍需求群体的专属需求,将无障碍专属设施嵌入公共服务设施体系里(图13)。从市区级到街道、社区级设施进行了体系化构建。

图13 公共服务无障碍

以市级重要教育设施为例,经过研究发现,自闭症、脑瘫和智力障碍儿童最需要的重大设施是特殊教育学校。有别于传统的教育学校,特殊教育学校不仅有教学功能,还有康复功能,这是该类儿童融入社会最重要的设施。对标先进地区,截止到2022年底以前香港有62所特殊教育学校,服务3900名残障学生,包含智力障碍、视力障碍和听力障碍的儿童。有的学校设立在医院里,方便需要长期住院的儿童接受到平等的教育。以香港的多模式发展为远景目标,项目组提出在深圳市现有的1所市级特殊教育学校的基础上,在市级加快推进第二特殊教育学校的建设。并根据国家标准,加快各区特殊学校的建设,满足特殊教育的专属性需求。

#3

无障碍实施推进

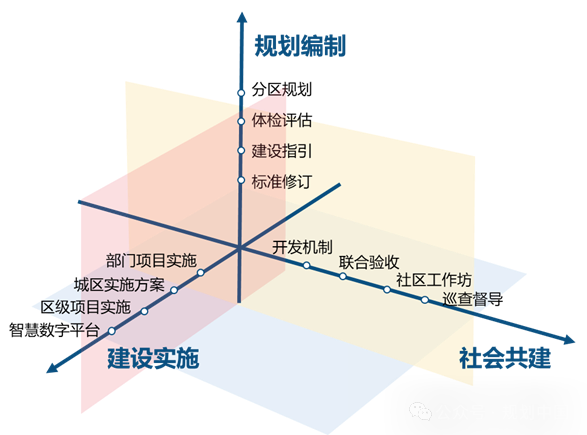

在行动框架的基础上,项目对规划实施推进展开了探索。近年来我国无障碍标准在不断强化提升,2022年出台了《中华人民共和国无障碍环境建设法(草案)》,住建部和残联也颁布了《无障碍城市示范城市的管理办法》。对城市无障碍建设环境的要求已经从“有没有”到“好不好”,从关注设施单体到城市系统,以及多方面技术协同的建设背景。在这背景下提出的无障碍城市公共设施建设,不应该只是政府部门行动,而是社会包容性共建的过程,可以通过三个方面去延伸和实施:一方面是规划编制,第二方面是建设实施,第三方面是调动社会共建(图14)。

图14 无障碍规划实施路径

在时间上,通过远期目标指导,把“一链、三环、多点”的空间建设目标具体量化到每一个五年需要哪些指标,来形成分阶段的建设目标。分阶段的建设和智慧城市建设可以相协同,以各区城市信息化平台为基础,建设无障碍城市信息治理平台,无障碍城市建设纳入智慧城市管理。比如,评估、项目布局以及建设完成度能与智慧平台很好地叠合。深圳市福田区已经完成了无障碍治理平台,各区也在不断推广应用。

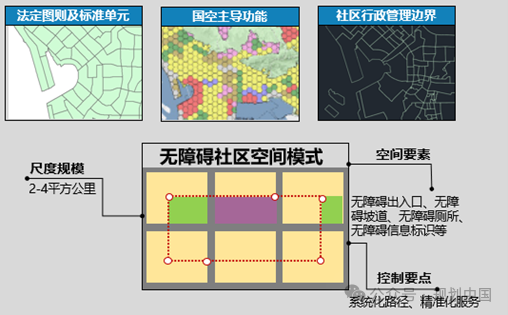

3.1 规划编制

在无障碍实施的编制维度基础上,依据分析目标,每五年进行一次动态评估体检。第二,通过加快条块统筹,推动区级专项规划编制。区级是有效实现无障碍城市的重要层级,它能够把三类五项行动计划打包在区域级内形成规划和建设,中间层级的完善来推动无障碍城市整体建设。除编制专项规划外,形成“一图一表”的建设指引,进行嵌入式的服务。项目组将三环公共空间的系统化无障碍要求转化为“一图一表”技术工具,即无障碍系统化规划图和无障碍系统要素管控表。一方面可以嵌入相关标准指南,对接深圳市国空社区生活圈编制技术指南,把无障碍系统化建设作为专篇列入其中形成系统化指引。同时也切入实施类规划,比如环境提升类规划、更新整治类规划和旧住宅区规划,要求有系统化建设的方案提前进行。环境提升改造的无障碍嵌入在深圳得到了较好的推广和实施。

3.2 建设实施

无障碍实施推进的第二个维度是通过区级项目建设实施。福田区建设实施了全国首个无障碍中心区,在5.4平方公里范围内形成了100%交叉口的系统化无障碍建设。除了中心区,未来社区、公园道路和设施都能通过区域级实施平台形成以点带面的项目落实。福田中心区无障碍实施标准成为其他片区推广建设的抽项提取基础。在福田区其他学校、医院和重点片区,不需要再做设计方案,而是把实施标准直接复制进行推广。除了区域级纵向的推动,还需要落实部门实施项目,落实部门职责、加强跨部门协作,重点推进无障碍市级公共设施(特殊教育学校等)、市级重要交通廊道和市级无障碍公园等建设。

3.3 社会共建

无障碍城市建设是全民全龄共建的过程。为了凝聚价值共识,提高社会参与度,规划编制了无障碍城市公众手册,并且将这个规划工具带入了社区试点工作。在规划编制过程中,项目组走入宝安佳华新村,将居民力量凝聚在一起,共同找到该社区的无障碍痛点,再把公众手册卡片分发给居民,告诉居民如何用该工具解决现在存在的无障碍问题(图15)。项目组和居民一起召开无障碍工作坊,识别了问题,再由规划形成系统性统筹方案,这在社区推广应用时得到较好的效果。《深圳市无障碍建设条例》鼓励社区自建以及个人投资来形成无障碍设施的完善。预估未来,在社区层面通过其他投融资方式的带动会有更多建设方式的可能性。

图15 社区无障碍工作坊

最后是对延伸机制的思考。无障碍设施存在衔接性问题,其难点存在于规建管的各环节。要进一步完善“审-督-验”无障碍机制,加入联合审查制度,在建设环节增加巡查制度,在验收督导环节由民政局牵头联合相关部门,重点验收红线内外、设施之间的无障碍衔接。这样的联合机制能打通规划建设管理各环节。

从价值探讨阶段到与国空重合的阶段,再到伴随实施阶段,项目做了相关规划技术路径的探索。探讨了关于从“设施”到“城市”应抓住的核心问题,系统性建设的抓手,以及如何通过区域级层面将它推动实施等(图16)。全民全龄无障碍城市网络不只是设施的路径,它具有更多内涵,空间能为全民全龄人群提供更多服务。一个无障碍的城市是为多样性、包容和平等而建立,无关年龄、性別、职业、才能、种族和取向。它能确保公平和平等地享有城市设施、就业、医疗、教育、服务、文化、商业、休闲、遗产、体育和自然。

图16 规划实施路径

感谢中规院院领导们的关心和指导!感谢深圳市规划和自然资源局、深圳市住房和建设局以及深圳市残疾人联合会、深圳市无障碍环境促进会对项目的支持!

项目组名单:

中规院:张若冰、卓伟德、傅一程、 蔡海根、任婧、梁尚婷、魏子珺、胡桢、黄丹;

哈尔滨工业大学(深圳):刘堃、蔡佳秀、周佩玲等。

报告整理:张园.

原文始发于微信公众号(规划中国):从“设施”到“城市”的无障碍行动规划探索

规划问道

规划问道