本文为中国城市规划设计研究院深圳分院龚志渊在“2024年度中规院学术交流会”上做的报告。感谢作者授权发布,感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

演讲者 | 龚志渊

中国城市规划设计研究院深圳分院

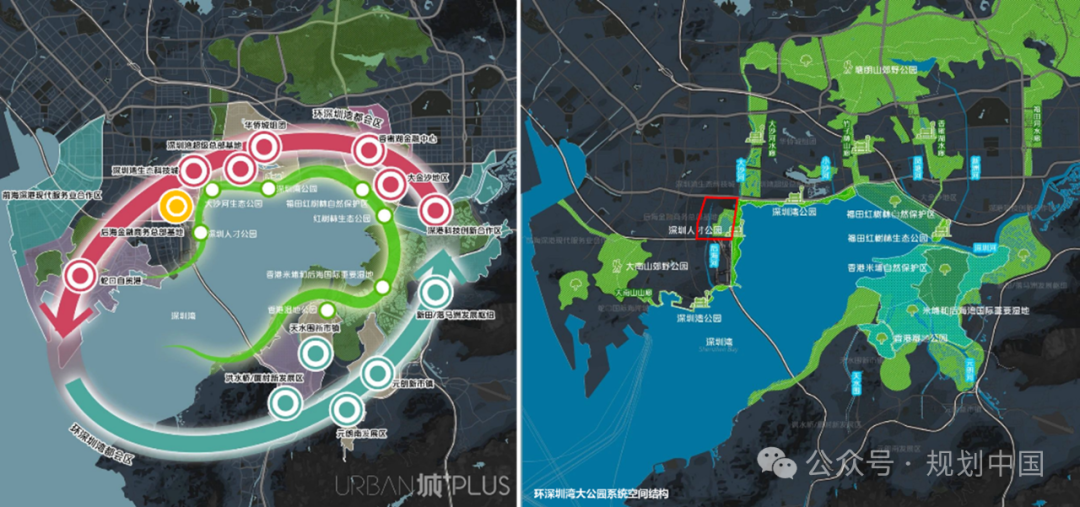

深圳后海中心区,位于深圳湾畔,与香港遥相呼应,是环深圳湾大公园系统和都会区功能格局中的一个关键核心节点,一个延展出15公里的超级城市功能中心。(图1)在深圳这座以“创新”为基因的城市,后海中心区一直是城市设计的“试验田”和“样板间”。

图1

自2005年开始,中规院通过二十年规划设计伴随,后海从一片滩涂蜕变为高楼林立的现代化中心区,见证了深圳从“速度”到“质量”的转型。后海中心区缘起于深圳湾公园的规划和建设(图2),2011年周边土地还是一片滩涂,只有一个深圳湾“春茧”体育场向世界张开怀抱,这里举办了第26届世界大学生夏季运动会。从图3可以看到,2016年深圳标志性建筑华润总部“春笋”只建到200米左右,周边呈现非常粗放的建设状态。到了当下,穿越20年历史之后可以看到(图4),深圳展现出宏大滨海城市天际线。在20年的空间拼图里,新城面临城市更新的话题越来越受关注,新城面临观念、理念、标准、技术和方法等方面的更新。在更新过程中我们从原先的空间关注逐渐转向时间关注、行为关注。

图2

图3

图4

图5

在与时俱进伴随过程中,新时期、新问题、新需求层出不穷。虽然目前建设目的达到将近70%至80%, 但城市设计适应空间性到时间性的需求转变,以局部设计联动整体思考,伴随时间流转不断修正,这也是后海设计的一贯追求。基于长期观察和思考,从客观需求出发,从“好设计”的分享再到关注“好营造、好运营”的分享,因此构建庞大的多专业融合团队,通过建筑、景观、市政、交通等外协单位通力合作,实现现在的完形计划。

从历史视角看后海定位和价值的变化,后海中心区站在时代的前列,引领城市的未来,从完型到显神,从硬件到软件,从建构到解构,从物理空间到精神空间,最重要的是持续表现深圳的文明观和文明状态。构建大湾区滨海立体公共活力中心、未来城市高质量发展和运营试验区,让“灯塔街区,照亮未来”。对于如何照亮未来,要通过十大系统提升,从“完型”走向“显神”,实现具有深圳特色、后海标准的城市设计可持续创新实践。

一、空间系统完型

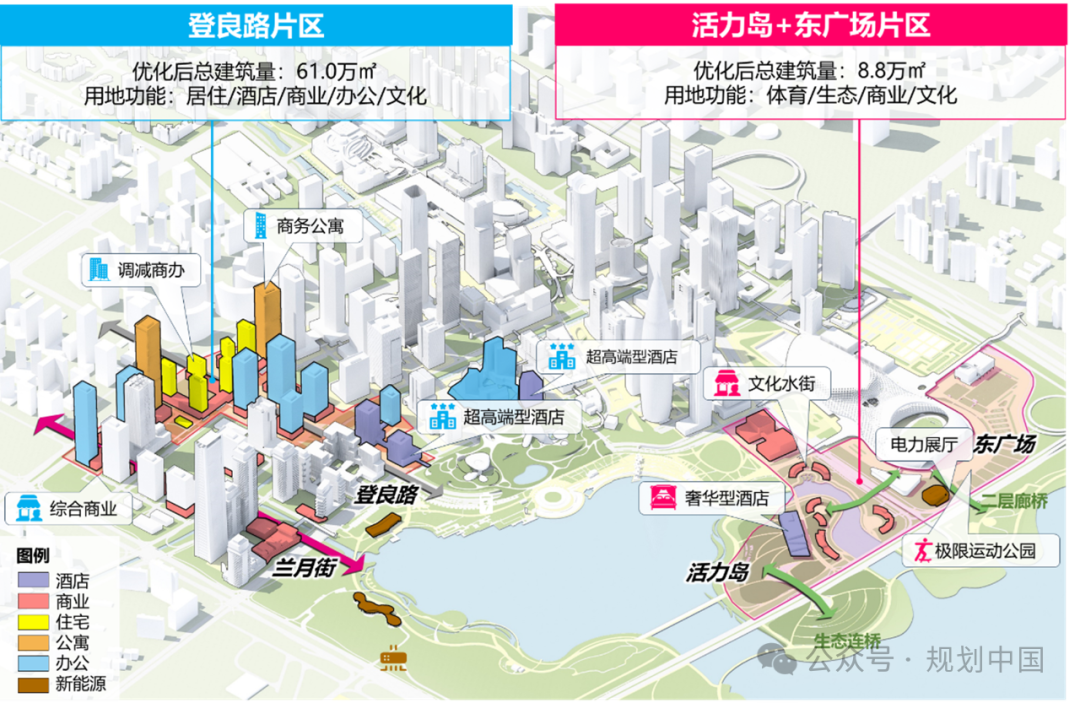

1.1 功能布局优化

优化文化、商业等功能布局,登良路、活力岛两片区系统性设计,提升配套服务水平。结合需求趋势,对未开发地块功能和设计条件进行调整与弹性导控,适时优化增加了酒店、公寓和住宅。3.9公顷的登良路商住地块去年拍出了185亿的全国地王价格,溢价率46.31%,由此可见大家认可该重要地区的市场价值。

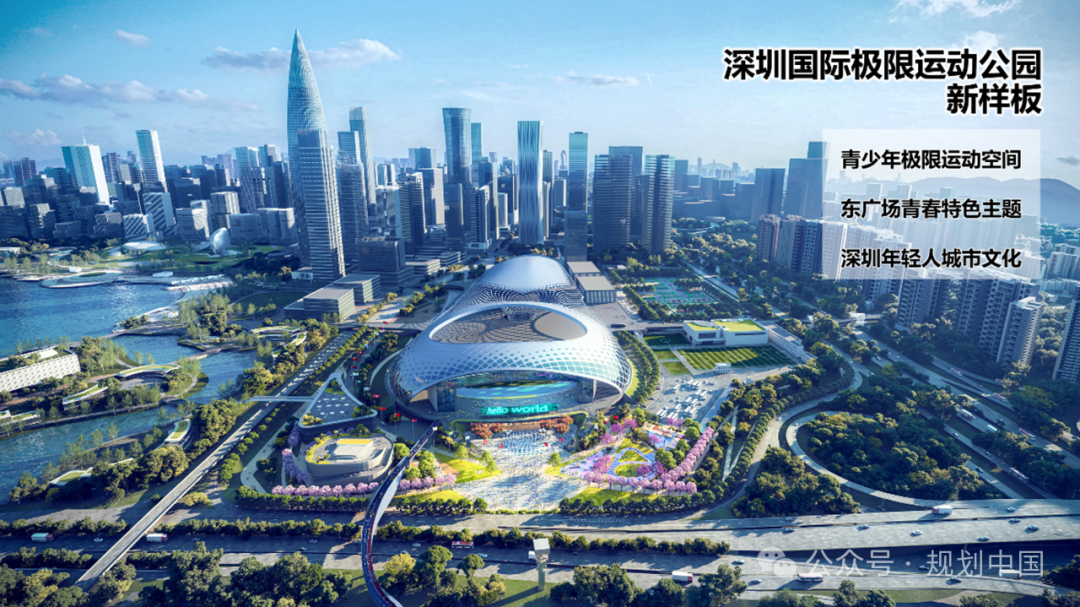

周边面临着大事件的叠加,要与时俱进进行优化。2025年粤港澳大湾区联办第十五届全国运动会,团队重新审时度势,进一步优化提升,让重要城市门面地区吸引更多活力。春茧东广场结合海之门形象提升,重塑滨海城市形象,形成弹性市民公共场所和专业极限运动场地。项目团队非常强调时间性,不仅为了“十五运”一个赛事,更重要的是结合赛事和平时功能的切换呈现出不一样的城市名片效果。

图6

图7

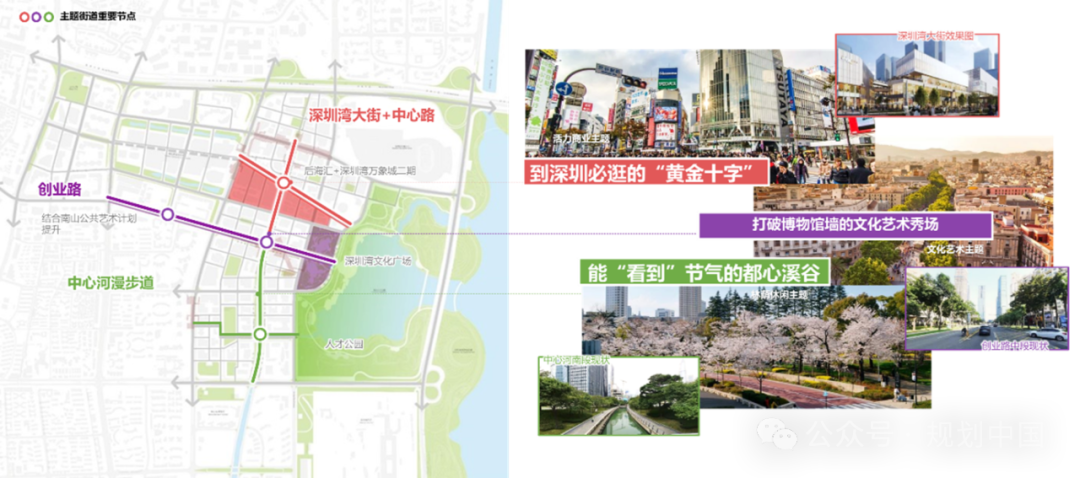

1.2 街道活力激发

虽然经过10多年城市建设,后海的建设标准已经非常高,但我们团队希望在高标准的街道之上引入更多活力。因此我们与城市综合运营商华润积极合作,一起研究构建大量活力场景的设置。聚焦廊道,塑造标志性街道品牌。增强街道节点空间识别性,引导差异化的典型功能和活力场景,在后海片区打造具有深圳特征的标志性街道。同时借鉴日本、新加坡的公共私域空间的导则清单,针对不同类型街道界面提出活力引导要求,设立鼓励功能奖励机制,引导积极商业界面。

图8

1.3 智慧市政引领

智慧市政引领高品质供电引领区,塑造两处新能源示范点。布局超快充站点、全域试点车网互动V2G应用。构建“虚拟电厂+光伏+储能+超快充+车网互动”综合能源利用系统,所以新规划将集成性、兼容性进行叠,并进一步研究基础设施的景观化与立体化。

图9

同时,建立5G-A规模连片示范区,依托规划通信机房和室外基站、室内分布式系统,形成全覆盖的万兆通信网络,提供智慧城市基础设施平台。

二、蓝绿文艺显神

2.1 蓝绿系统提升

依托“一湾、一湖、一河、一景”的水体和“三横一纵”串联的各级绿地空间,塑造高度活力的公共场所。针对性提升水系统,强化管网供给服务,未来需解决南山水厂再生水连接问题。

基础设施先行,治完水后再进行景观提升。有别于福田中心区、超总、前海,后海提出更高的目标,即包容和统领后海高密度公共生活的水上生活体验中心和精神中脊。规划划分商业活力段、艺术秀场段、生态趣味段三个主题区段,从水面、场地、桥梁、挡墙、工程设施、节点等六个方面提升中心河沿线的整体品质和公共活力。在创业路—登良段,有效利用下沉防洪空间,预留商业快闪活动设施,适度水上活动。通过景观营造,突出时间性,四时有景,不同的季节能够呈现出不同的活动和氛围,包括水面和水侧。大量季节性的运营策划更好地显示出不一样的滨水生活。

图10

2.2 夜间城市设计

后海夜景缺乏规划统筹,照明建设、运营各自为政;灯光秀效果不佳、影响力不足、城市照明光污染问题严重;活动“流量”未充分变现,公共、商业空间活力不足。照明设计不仅是简单的灯光工程,更是夜间城市设计。项目团队提出适时、适地和适度的三适原则,以及城市照明设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投入使用的“三同时”原则。编制照明专项规划,建立审查机制,源头控制光污染,突出主题活动和主要场所夜景形象。

2.3 公共艺术融合

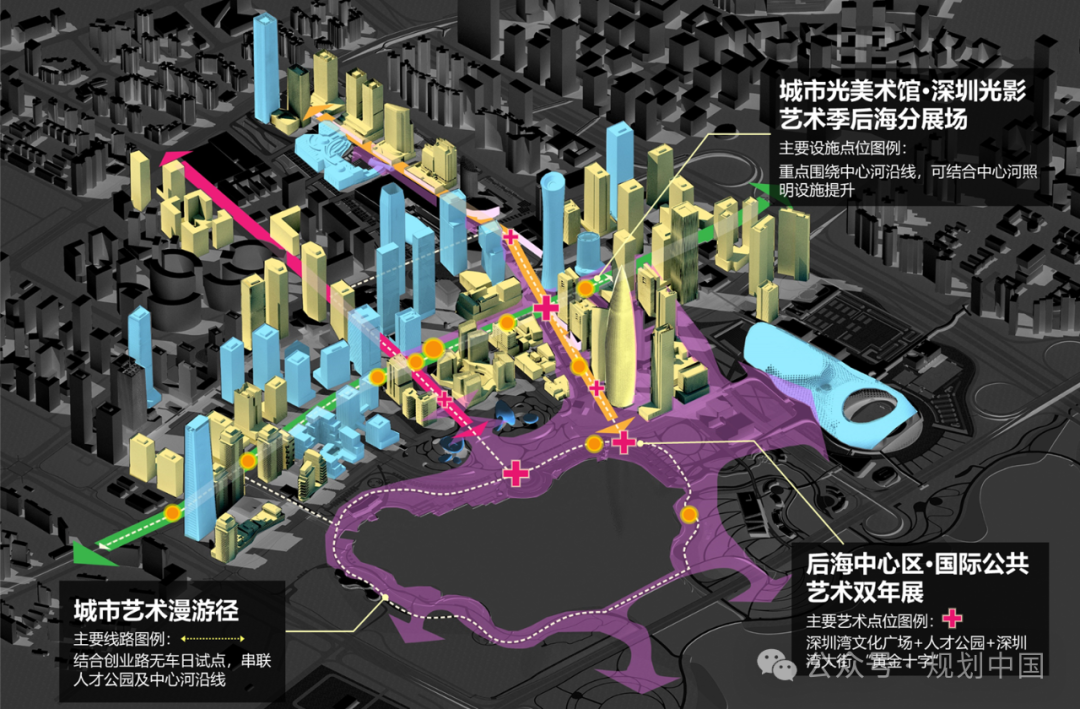

从夜景照明的延伸来看,这不仅是夜间公共艺术,还要将白天的公共艺术注入其中。中规院在南山区开展了大量的协调工作,后海把“公共艺术在南山”作为非常重要的启动区,这是能更好体现先进文明状态、强大文明自信的集中展示区。将公共艺术融合,打造南山公共生活的文化“新范式”。围绕“双十字”打造3大公共艺术品牌活动,推动“公共艺术百分比”政策试点在后海落地,来鼓励企业积极主动地参与其中。

图11

南山区引进城市运营商,创新运营机制,改变了多部门各自为政、守土有则(责)的传统运作方式,强化政府与市场、社会各界的协调和协作。由此绘就了后海中心公共自由生活的群体画像、自在逍遥的人行安全无界状态、自然和谐的城市生态共存图景,系统性地呈现了深圳独特的人文社会生态和新都市文明状态。

三、技术政策创新

3.1 交通管理变革

早期后海便开拓了“小街密路、小转弯半径、路侧泊车、单向行驶”等一系列慢行友好空间创新,但面对城市层出不穷的新问题,城市设计要持续探索城市交通组织的“空间平权”和“精细管控”。城市不仅需要设计,更多需要管理,要探索单循环组织、限时无车、分时泊车、慢行路权细分等精细化管控方式,融合CIM和AI智慧管理平台。比如参考机场模式,精细化停车管理,支路沿线路边停靠3分钟即停即走。完善非机动车路权,通过微改造29段道路,后海片区98%可实现独立非机动车路权。应对当下电动单车大爆发的状况,团队优化了传统断面,尽可能释放其他功能可能性,释放一条单侧停车道调整为电动车专用通道,实现了人行道的人车分流,能够更安全在地实现精细化管理。

3.2 天际印象营造

通常城市设计更多关注天际线营造,但当下城市建成后,越来越多人关注屋顶的使用。纽约、新加坡、泰国的屋顶空间丰富多元,每个伟大的中心区都有独具特色的天际印象。从关注天际线的形象到关注天际线的功能,“9+2”从封闭到开放的极致云端开放空间和“第六立面”形象,这涉及到屋顶容积率增加,功能变更,安全消防疏散等一系列政策创新问题。因此,项目团队会开展更多从制度保障方面开展研究,希望能够通过先行先试方面的政策研究,更好地实现天际功能多元使用,营造更丰富的立体城市场景。

3.3 低空场景示范

随着无人机技术的成熟普及,空中场景非常多元化,越来越多的低空示范场景也集成其中。大量低空无人机已经在深圳后海中心和人才公园密集飞行,呈现出非常科幻的场景。后海以载人机出行体验,物流机生活服务,市政机智慧治理与微型机展演活动等四大特色场景,打造话题性的后海低空经济试验区。要提前谋划低空基础设施布局,开展城市应用场景培育,构建前沿科技打造未来生活先锋体验地。

图12

3.4 施工界面提升

快速建成的城市大都会区存在大量的工地,我们认为不应该是城市在工地里面,而应该是工地在城市里面,需要探索城市与工地长期共存。施工界面美化,保障城市品质与活力的工地精细化管理示范。后海项目团队关注到施工围挡、安全通道、爬架围网、裙房围网、塔吊美化、场地管理等6大要点,多层次多维度提升施工界面组织。4大措施对标国际城市管理标准,推动工程管理协调机制创新,推动围挡内容创新政策示范,建立施工围挡视觉提升指引,打造通海走廊改造试点工程。

精细化施工营造能够更好地呈现出城市的文明状态。轻点亮的方式可以快速实现规划理想,一个月时间从方案到落地,相关施工企业非常配合,在重要地区呈现企业责任,树立企业品牌,是一种共优,能够更好地营造未来城市的意向。比如爬架围网喷涂,“科技云”图案随建设升起,对应“科创云涌,潮起南山”的意象。

图13

四、项目创新亮点

4.1 城市设计的伴随性

2005至今,后海中心区历时20年,采用三版城市设计延续和迭代,指引片区从系统结构到空间品质再到场所治理的演进。要从规划设计转变为设计治理,要构建一系列详细的管控和指引。市政府赋予城市设计以类法定规划身份,建立详细的设计管控、指引指标体系,并实现从规划管理到设计治理的转变。这能够将城市设计自始至终贯彻其中,通过总师咨询的方式保证从好设计到好营造。

图14

4.2 城市设计的时间性

从空间设计到时间、空间、行为三者相互关联的综合设计,为深圳人的时间管理做好设计。关注空间本身到关注时间设计,或者说是时空设计。在我们实现了从二维到三维的跃升之后,要争取探索如何实现四维设计。空间设计无法解决的问题,通过时间优化找到解决方案。时间空间设计都无法解决的问题,通过行为优化来解决。

从空间时间化再到时间空间化,空间格局成型之后,时间设计格外重要,时空环境的互动需要以人的行为为媒介。时空环境影响着行为决策,市民的行为活动又塑造着城市的时空环境格局与特色。空间设计创造丰富的活动机会,引导市民对时间的感知和利用,而时间设计调整个体以及城市的时间分配,定义生活节奏,提升生活体验。要关注白天、晚上、四季的变化,要关注赛事,更进一步关注周末和晚上空间效果的叠加。进一步通过时间设置,经过时间定义场所生活,去提升生活体验。

4.3 城市设计的智慧性——总师服务平台

总设计师制度需要有技术保障,在专家协助之下,项目团队开发了总师服务CIM平台,通过CIM试点伴随规划、建设、管理一体化,探索新能源、新经济、新技术与空间品质提升工作的结合。

图15

4.4 城市设计的精准性

通过实时管控技术手段提出城市设计的精准性。原来关注红线内外,当下关注建筑内外,从城市设计再到建筑运营提出更多的可能性。落实三张“建筑+公共总控图,作为动态维护的基准,针对性识别问题,动态更新调校实施规划。

4.5 城市设计的政策性

后海非常重要的工作是通过城市设计的优化来推动某些政策和制度的创新。团队希望通过5项空间完形规划、9项蓝绿文化显神研究,4项技术政策创新研究,进一步推动项目落实到政策上。

城市设计要从关注空间设计本身到关注政策和制度设计,不是简单地设计空间,而是设计一种机制去产生空间。通过我院持之以恒的规划伴随,持续动态的完形显神,创新规划内涵,希望最终完整串联15公里滨海休闲带,构成世界级的滨海城市场景,使理想的“灯塔街区”真正能够照亮未来。

图16

项目指导:杨保军、朱荣远、王泽坚、张若冰、梁铮

项目团队:王旭、龚志渊、朱顺杰、胡磊、王一男、朱正、黄诗贤、褚杰、洪学森、帅士奇、汪叶萍、李春海、李超、张文生、骆玉洁、许振潮、吴琰、朱鸿钰、陈杨、周游、康馨、吕韦良等

报告整理:张园 .

朱荣远:长期伴随、实事求是与及时优化的城市设计——深圳城市设计实践的若干感想

原文始发于微信公众号(规划中国):完形后海计划——深圳南山后海中心区规划完善提升

规划问道

规划问道