1. 打好TOD牌,要用好隐藏技能

2. 打好更新牌,要紧抓空间与文化

3. 打好国际化牌,要抓住两种枢纽

4. 打好生态牌,兑现商业价值

本文节选自华高莱斯丈量城市专题系列丛书《世界著名消费中心城市》,本书即将出版,敬请期待!

作者 | 1/6图片工作室

在扩大内需的战略背景下,打造国际消费中心城市,已成为众多城市发展的必选项。自2021年北京、上海、广州、天津、重庆成为首批试点城市以来,至少有近20座城市「争抢」进入第二批国际消费中心城市名单。

▼

三里屯是北京打造国际消费中心城市的商圈之一

说起「消费城市」的概念,其实最早由研究报告《Consumer City》(2000年,埃德·格莱泽、杰德·科尔科等经济学家撰写)提出。该报告源于城市密度对城市消费影响的研究,报告结论是:随着企业变得更具流动性,城市想要保持发展增速,将越来越取决于城市作为消费中心的作用。

▼

上海小陆家嘴商圈

这些规划建设的商圈中,既有老商圈的升级,如北京的王府井、三里屯、前门大栅栏,上海豫园、淮海中路、南京路等;也有要全新打造的商圈,如以成都站改扩建为核心的蓉北商圈等等。

▼

上海豫园商圈

摄影@李莉

无论是老商圈的升级,还是新商圈的建设,都有一个前提——不只是让消费者在这里「买买买」,而是通过商圈聚人气、带动消费的属性,推动区域更多维度的产业发展,增强城市综合竞争力。

▼

纽约第五大道中的「硅巷」

再比如,作为后起之秀,全新建设的东京涩谷商圈,同样是商业中心,也是日本潮流文化中心,以及科技创新中心「比特谷」的所在地。

▼

东京涩谷商圈

(来源:网络开放平台)

可以说,国际消费中心城市语境下的商圈,不仅要有带动消费的基本功,还要有发展其它多维度产业的硬实力。因此,消费中心城市的商圈,不论新或老,都需要至少打好以下这四张牌。

01

打好TOD牌,要用好隐藏技能

从伦敦、纽约、巴黎、东京、新加坡等国际消费中心城市的建设上来看,挖掘交通枢纽优势,将客流量有效转化为商业流量,带动服务业发展,是打造新商圈的普遍方式。甚至可以说「无商圈不TOD」。

▼

伦敦国王十字区商圈的TOD

这不仅因为TOD是平衡公共交通投入与产出的优选模式,而且其400至800米的服务半径、5至15分钟的步行时间,以及功能混合的特点,与商圈发展的底层逻辑高度匹配。

▼

TOD模式示意

1. 以TOD为核心的特色运营

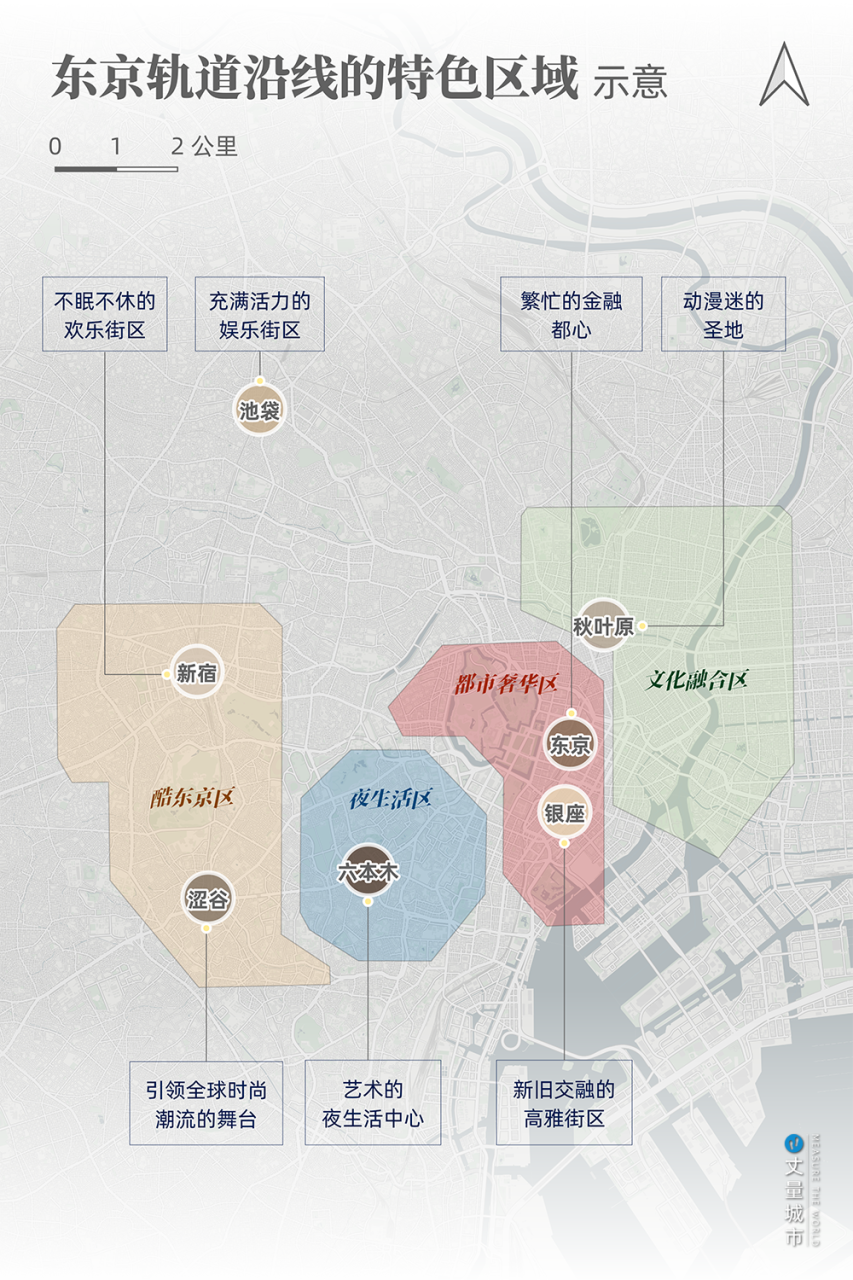

TOD是城市开发模式,更是一种城市运营模式。众所周知,日本商业圈的TOD是「站城一体化」结构,运营则普遍采用「为人群定制」的形式。即不同区位的TOD,针对不同人群,采取不同特色运营,构建「轨道定制商圈」,从而避免同质化竞争,实现轨道交通发展与商圈发展的共振。

▼

东京轨道交通,串联了一系列各有特色的城区

实现了不同偏好人群的吸引与聚集

▼

六本木艺术化的TOD商圈

这种商圈的差异化,并非一开始就规划好的,而是经历了同质化竞争后,通过定制化运营形成的格局。

▼

涩谷围绕TOD打造「时尚潮流」

(来源:网络开放平台)

定制化运营,包括更有倾向性的业态选择。

▼

Scramble广场大厦

(来源:网络开放平台)

定制化运营,还包括氛围运营。

▼

Scramble大厦顶部的灯光秀

(来源:网络开放平台)

围绕主题的运营,涩谷商圈树立起「年轻人街区」「街头时尚策源地」的区域品牌。

涩谷完善的商业配套,加上时尚感、流行文化,尤其是年轻人在此创造出的高密度社交场景,吸引到互联网企业聚集,形成了如今的「比特谷」。

▼

涩谷万圣节

(来源:网络开放平台)

2. 以TOD为商圈的旅游枢纽

消费中心城市商圈的职责,不只是促进「本地人」消费,更要主动吸引「外地人」,做好「以外促内」的文章。这也就意味着,商圈不仅是消费中心,更是吸引「外地人」的旅游目的地,TOD要从交通枢纽升级为旅游枢纽,这对于新商圈来说尤为重要。

▼

横滨港未来站为核心的新商圈

首先,港未来TOD是休闲中心。

▼

港未来站功能空间与港区未来站连通

而围合的空间成为城市的休闲中心——「购物中心公园」,公园又分为「港」「船」「海」三个主题区:

▼

港主题区举办的活动

此外,港未来站地区也是举办各类城市级别活动的空间,如「皮卡丘大量发生中」活动,会有1000多只皮卡丘出现在商圈内,为横滨带来数以百万计游客。2015年活动参加人数达到196万人,30多个国家的媒体前来报道活动盛况,推动了商圈的国际知名度。

▼

「皮卡丘大量发生中」活动

(来源:网络开放平台)

旅游枢纽,是港未来站更为重要的功能。

▼

站前区的环形旅游带

旅游带有历史遗址,如日本丸纪念公园,由两个日本重要文化财产构成:最古老的横滨码头,及停放展览的日本丸帆船(第一艘风帆训练舰),还有配套的横滨港博物馆。

▼

日本丸纪念公园

环形旅游带也有新的旅游项目。如深受年轻人喜爱的宇宙世界游乐场,除了各种游乐设施、主题化购物中心外,它的「宇宙时钟21」是世界上最大的报时摩天轮,成为城市夜游的地标。

▼

「宇宙时钟21」报时摩天轮

与其他TOD商圈强调主题化同理,港未来站区域特别强调「浪漫」。先后引入主打浪漫的横滨港湾未来万叶俱乐部,婚庆主题的东方港未来大饭店,以及专业做婚礼、周年纪念的Anniversaire港未来等「浪漫业态」。

▼

主打浪漫的港未来站站前区

休闲中心+旅游中心的模式,使港未来商圈平均每年访客量超过8300万人次,为横滨带来的城市效益超过20446亿日元(2016年数据),港未来商圈成为城市的「效益」中心。

3. 以TOD为核,激发商圈的创新产业

科技回归都市的趋势,已是不争的事实。这股浪潮背后,除了创新方式的变化,更重要的是创新人群的需求发生了转变:

▼

大阪站TOD

大阪站,是日本关西地区最重要的交通枢纽,7条铁路线在此汇集。

▼

TOD的水主题活动空间

▼

站前区域举行的城市活动

在创新主题上,大阪站1小时通勤圈内,分布着众多科研能力很强的高校、机构及企业,因此,大阪站商圈的目标是成为关西「知识之都」(Knowledge Capital),从而提升区域的国际竞争力。

▼

知识之都一期功能构成

这里对大众来说,是一个接触和体验尖端技术的「科技展厅」;对专业学者、研究者来说,是一个最新科学技术、产品发明的展示和交流场所。两者的结合,构成「产、学、研、展、商」的科技综合体。

▼

设置有趣的、互动的科技项目,鼓励市民互动体验

未来的知识之都二期,结合梅北站公园的建设(2027年完工),强调知识产业与环保的结合,推动大阪站成为世界领先的「环境技术」示范区。

▼

建设中的知识之都二期

小结一下,新商圈以TOD为核心的建设,不仅是要发挥TOD的空间组织优势,更需挖掘TOD作为人流枢纽,在运营、旅游、创新经济方面的商业潜力。这三者并非独立存在,需要相互作用,形成一定的人气密度,才能激活TOD的潜力,拓展商圈多元化的经济发展。

02

打好更新牌,要紧抓空间与文化

在老城区控制增量,挖掘存量的发展背景下,老商圈不具备新商圈大规模建设的条件,围绕TOD的商业打法也很难实现,能做的似乎只有空间上的微更新和业态更新。是这样吗?

▼

进入后物质主义时代,文化成为商业发展的必需品

当然,老商圈早已是「无商圈不文化」,甚至很多曾经是城市的文化标签,融入国际消费中心城市,不是说再挖掘一轮历史,铺开了做文化就能实现。最为重要的,是重新认识自身「旧资源」的新价值,将他们放大,推动商圈成为消费中心城市国际化的名片。

1. 发挥空间密度优势

「小街区,密路网」是老商圈具有代表性的空间组织结构,这曾被认为是导致交通混乱的弊端,但这种结构正在成为老商圈的优势。

▼

老商圈小而密的路网是「烟火气」的载体

摄影@李莉

此外,「小街区,密路网」也符合《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提出的「窄马路、密路网」城市道路发展理念。因此,对「小街区,密路网」的保护改造,是老商圈升级的必修课。

▼

大阪心斋桥商圈

心斋桥对「小街区,密路网」进行了分层级改造,强化区域内的烟火气。如主步行街会加盖顶棚,形成连廊,保障步行的便捷性和舒适性。次一级的步行道路,分散着特色商铺和百年老店,保持街区「旧风貌」,增加人们逛街的趣味性。

▼

心斋桥地区的步行街

▼

保持旧风貌的小街区

滨水区街道,是心斋桥的打造升级的重点区域。分层的亲水步道,是游览路线也是商家举办商业活动的场所;两侧建筑立面,通过霓虹灯招牌的强化设计,配以水面游船游览,成为「夜游」打卡的必到之处,使心斋桥成为代表城市夜经济的中心。

▼

可游览可观赏的滨水岸线

▼

滨水岸线夜间举办的活动

同样,通过挖掘「小街区,密路网」优势,英国加的夫老城商业区,通过强化「拱廊之城」的步行网络特色,激活老商圈活力。在2019年,访客量超过了6600万人次,成为英国西南部的消费中心。

▼

英国加的夫老城商业区

「拱廊之城」步行网络

▼

拱廊内举办的活动

(来源:网络开放平台)

2. 借助文化活化优势

除了空间的密度优势,老商圈还有文化活化优势。当然,这不是说恢复两个小剧场、办两场活动就活化了,而是需要与街区的复兴配合进行,形成一定密度的文化活动,才能构成对商业区的带动。

▍文化演艺活化

最为典型的当属伦敦西区。这里囊括了牛津街、摄政街、庞德街等伦敦最具代表性的商业街区。

▼

伦敦西区内的摄政街

19世纪开始,各类剧场开始在这里出现(20世纪初超过10座),但随着流行文化的崛起,很多剧场难以为继,被各类音乐酒吧取代。同时,西区的治安问题也越来越严重,这不仅进一步压缩了剧场的演出时间,更严重影响到商圈内的商业活动。

▼

西区的街道提升

▼

小街区内的功能空间

此外,西区将节点中的公共空间,转化为各具特色的人气节点,举办多样化的文化活动,并引入BID(商业促进区,后文将展开)治理模式,大大改善区域的治安环境。

▼

节点空间举办活动

在这些基础上,西区开始大力扶持剧场发展,压缩音乐酒吧的市场,完成文化市场的「腾笼换鸟」,进而带动商业区的发展,特别是对「夜经济」的拉动。

▼

西区内的剧场演出

西区众多剧场为保护建筑,需要投入高额维护费用。西区有5个国家级非商业剧院和众多实验性剧院,它们不以商业为目的,只为促进戏剧产业的多元化发展。

▼

西区内剧场多为历史建筑,需要大投入维护

不过这是一项非常精明的投资:如今,西区聚集着40多家剧院,每年保持200部以上的新剧推出速度;平均每年吸引观众数超过1000万人次,平均每位观众的票房支出是27.75英镑,票务之外的附加消费是53.77英镑。

▼

伦敦西区成为夜经济中心

▍传统文化活化

此外,利用传统文化打造沉浸式的文化环境体验,也是有效的手段。

▼

波士顿红线

波士顿虽然是美国重要的历史名城,但与有着深厚历史传承的欧亚大陆城市相比,波士顿的历史却是单薄、零碎的,散落在城市的各个角落,缺乏历史自然形成的聚集。波士顿通过人工方式来「强制」关联,巧用一根「红线」,将分散的历史遗迹串联成了一条文化线路。

▼

波士顿红线装扮成历史人物的工作人员

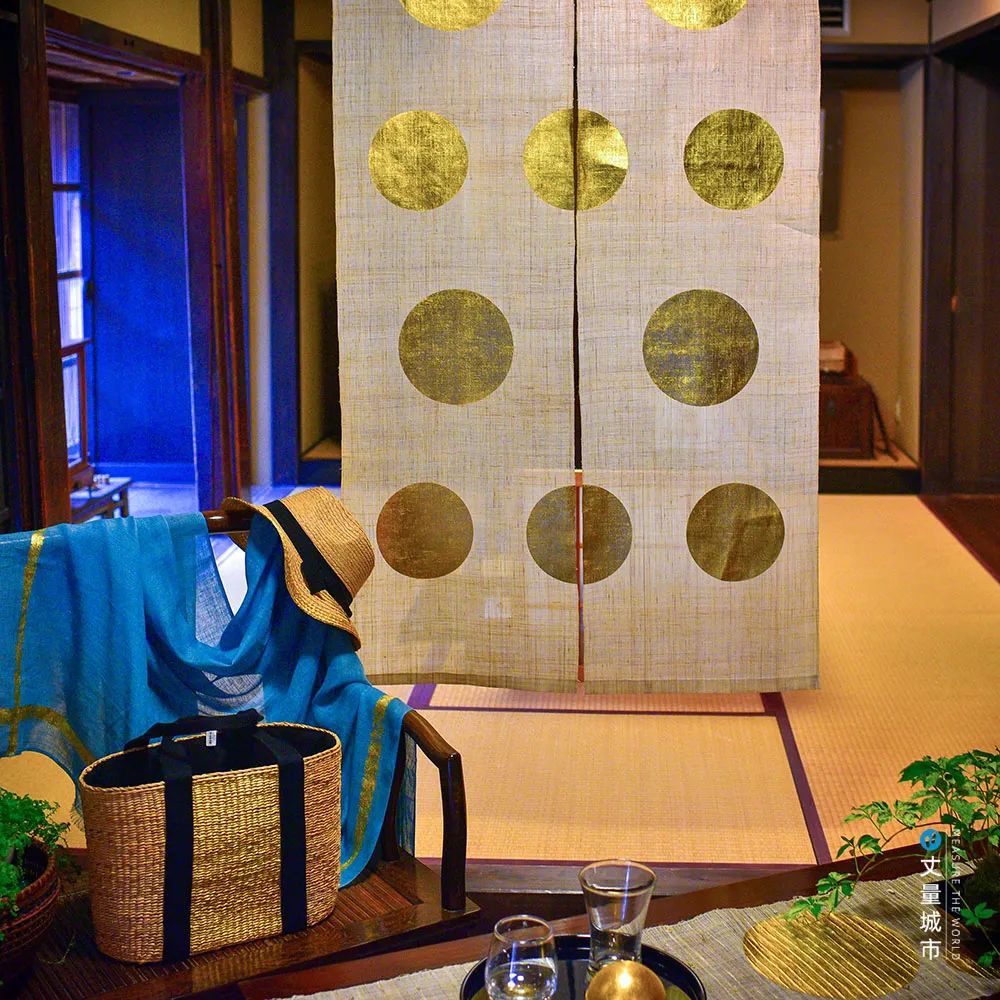

老场景的沉浸式体验——充分挖掘人们向往共振的历史文化场景,打造「穿越感」的沉浸式文化消费体验。因此,许多商业空间转向发掘传统文化,演绎「中式美学」。

▼

武汉知音号

老技艺的传奇化演绎——用传奇逻辑演绎传统非遗技艺,让「老技艺」渗入城市新生活,实现「活态传承」。

▼

金泽的传统技艺保留至今,并可体验

老文物的生活化再现——让「文物」走进日常,汲取古人的文化艺术灵感,塑造今日的国风美学生活。其中,老文物能够传扬的关键逻辑,就在于要时尚,从而才能让年轻人喜欢,并愿意体验。

▼

西塘古镇

(来源:网络开放平台)

总结一下就是,对于新商圈来说,TOD不能停留在开发模式层面,要用他易于运营、便于旅游、利于创新的属性,赋予新商圈活力,塑造区域品牌,同时拓展商圈多元化的经济发展。

03

打好国际化牌,要抓住两种枢纽

打造消费中心城市,城市的国际化水平,是打造消费中心城市非常重要的指标。

▼

纽约作为大量国际组织的聚集地

一直是最具国际化水平的城市之一

在双循环和扩大内需的背景下,用好国际化这张牌,尤其是对于国际化程度高的枢纽城市而言,可以为城市带来更加旺盛的消费力。这就需要城市紧抓最具有国际化属性的两种枢纽,利用国际化资源,打造国际化商圈。

1. 紧抓城市顶级商圈,发展首店经济

「首店经济」是指一个区域利用特有的资源优势,吸引国内外品牌在区域首次开设门店,使品牌价值与区域资源实现最优耦合,以及由此对该区域经济发展产生积极影响的一种经济形态。

▼

上海南京路不仅是上海第一商业街

也是众多国外游客与国际品牌的首选

▍城市核心的顶级商圈,「首店」的试水热土

如新加坡,2023年零售和餐饮行业净增长了1088家新公司,其中不少国际品牌的「首店」,如中国的瑞幸咖啡就选择在最核心的乌节路-滨海湾商圈开设了海外第一家店,借此奠定进入东南亚市场的基调。

▼

新加坡乌节路商业空间

▍城市顶级的历史建筑,「首店」的文化背书

现在,很多高值品牌越来越看重地段的人文属性。而在文化价值日益崛起的时代下,商业与文化的结合成为了时代的主流,尤其是历史建筑对商业品牌进行文化价值背书,是很多国际品牌的常用做法。

▼

上海张园

(来源:图虫创意)

无独有偶,在中国香港,英国伦敦,日本东京等很多城市中,都在不断出现历史建筑或街区,被改造成为商业品牌空间的例子。一座城市的管理者应该尽快意识到,城市核心区的历史建筑或街区将会是接下来愈加流行的「消费新场景」的「香饽饽」。

2. 紧抓国际机场,发展转机经济

国际化城市的一大关键标志就是丰富的国际航线。国际航线则构成了空中的国际人才通道,这最有利于发展转机经济。于是我们可以发现,国际上众多航空枢纽城市,都围绕着国际机场,发展出了不同领域的转机经济,这也是重要的消费商业领域。

▼

迪拜机场

(来源:图虫创意)

▍利用机场的国际客流,发展国际消费

围绕国际空港,比较常见的是免税店这种商业形式。此外,利用空港的国际人流汇集便利度,也可以大力开展国际性会议、展览、论坛、赛事等多样化的活动,以推动城市的产业与消费发展。

此外,专业的服务消费也可以利用国际空港的客流来发展,如医疗旅游。

▼

大阪临空城

▍利用机场的国际客流,发展知识经济

机场可利用门户效应,吸引依赖航空枢纽的国际商务精英聚集,从而带动专业领域的知识经济发展。

▼

上海虹桥商务区内的上海国家会展中心

近年来,临近国际机场的商务区模式,已经逐渐趋向于生物医药、尖端制造、信息科技等产业领域,未来谁能抢抓这一趋势,用好国际机场的资源,就能带动这些新产业领域的腾飞。

04

打好生态牌,兑现商业价值

2018年2月,习近平总书记赴四川视察,在天府新区调研时首次提出「公园城市」全新理念和城市发展新范式。

▼

城市公园越来越成为中国市民的「最爱」

今天城市规划和打造的核心目标已经从「装人」变为「抢人」。通过打造亲近自然、亲近生态的「公园城市」,提升环境宜居度和魅力度来「抢人」,成为了城市的「通用选项」。

在国内,我们也同样见证了野餐、露营、飞盘等风潮快速兴起,见证了「都市户外」并非昙花一现,而是居民生活水平提升、消费需求升级趋势下的「时代大势」。

这也是除了「公园城市」理念的首提地成都,上海、深圳、西安等城市也纷纷提出推进「公园城市」建设的相关计划和举措的重要原因。

其中的典型如北京亮马河,在「公园城市」的理念引导下,已经成功从一个不起眼的市中心小河,变身成为激活沿线商业活力的「北京塞纳河」。

▼

北京亮马河

这样的例子,凸显出了城市生态对于消费中心建设具有的三重作用:

1. 让生态兑现新商业价值

让城市公园绿地从「有人气」走向「有消费力」,已经是全球主要城市的「标准动作」。

▼

燕莎码头命运共同体广场

2021年7月底,实现一期三环路至朝阳湖2公里旅游通航,游船在燕莎码头、蓝港码头间双向对开,串联沿线10个观景点,是集游船体验、光影桥体等项目于一体的「文商旅+科技」综合夜游项目;

▼

充满科技感的亮马河游船体验

2022年9月,实现二期三环路至红领巾湖6公里旅游通航。新增设碧沙码头、郡王府码头、红领巾码头,构建了集文化休闲娱乐于一体的「百姓秀场」「市民乐场」。

▼

沿线的公共空间

经过多年的整治,亮马河串联起了北京市中心三里屯、燕莎、蓝港三大商圈,两岸企业由过去「背河经营」转为「拥河发展」,「首店、首牌、首秀、首发」经济促使商圈结构和品牌类型调整升级,吸引了大量消费者,激发了区域经济活力,形成京城东北部地区的一条重要滨水商业带,商业活跃度增长32%。

▼

亮马河沿线火爆异常的商业人气

2. 让生态成为新消费场景

对于那些身处大都市「黄金地段」的生态空间而言,选择「在公园里做商业」再合适不过。

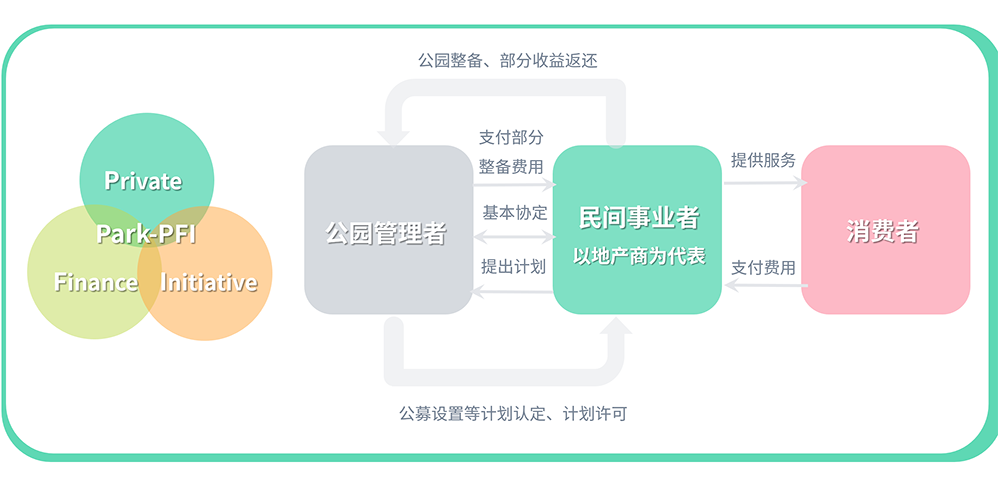

▼

Park-PFI制度

Park-PFI一经推出就受到了日本全国的欢迎,到2019年9月已经35个公园正式实践,而在9月之后,更是有上百个公园在讨论引入该制度。

▼

作为Park-PFI制度实施的成功典型

名古屋久屋大通公园

以「首店经济」和「创新业态」为抓手

在公园内引入了很多场景化的「都市户外」型商业

3. 让生态成为新产业容器

新质生产力,依然是消费的重要组成部分。城市生态也可以作为新技术、新产业的试验场、应用地,从而推动新技术的更快走向消费市场。

▼

充满科技感的亮马河光影桥体

更有甚者,合肥骆岗公园不仅作为当今「世界最大的城市中央公园」为市民提供休闲场地,更是在为合肥这座城市的新质生产力提供应用场景:

05

总结

消费中心城市的命题,是对一座城市全方位立体式的考问——这不仅仅是一条街、一个购物中心,所能承载的命题。

本文由华高莱斯团队创作

总策划:李忠

撰文:1/6图片工作室

文章每周一08:00更新

中国城市发展智库·城市内容系统解决方案提供者

商业综合体中的新自然,如何“野出圈”?

以商业更新引领城市更新,THE BOX朝外如何抓住这届年轻人的心?

TOD | 7座Amu Plaza如何打造高铁站商业?

卷起来的商业空间,LiveHouse正成为新引流利器

城市更新,如何做到让商业与机遇自然地发生?

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):消费中心城市需要什么样的商圈?

规划问道

规划问道