历史名园作为中国传统造园艺术在今日可见的遗存及见证,是十分珍贵的历史文化遗产,拥有不可替代的历史、文化、艺术、科学价值,体现了中国传统文化“天人合一”的理念,在选址、布局、建筑设计上都显示出极其丰富的文化内涵。

广州具有2200多年的建城史,悠久的历史文化和丰厚的文化底蕴在这片沃土上孕育出优秀的历史名园,形成了独具特色的文化景观。保护历史名园不仅是广州推进历史文化名城保护工作的实践需要,也是提升广州城市品位和形象的重要抓手。

01 溯源

何为历史名园

历史名园的定义

国内各城市对历史名园的定义也不尽相同。北京是最早开展历史名园保护认定工作的城市之一,2003年,北京认定公布了21处历史名园(图1),2015年,又认定公布了25处历史名园。2022年发布的《北京市公园分类分级管理办法》中,界定历史名园为具有突出的历史、文化、生态、科学价值,能体现特定历史时期造园技艺,对城市变迁或文化艺术发展产生过影响的园林场景。

图1 北京市历史名园——颐和园

图源:网络

重庆在2021年发布《重庆市历史名园管理办法(试行)》中,界定历史名园为建成50年以上、知名度高、具有突出的历史文化价值、有特殊纪念意义或能体现传统造园技艺的园林,并于2022年公布第一批共17处历史名园(图2)。

图2 重庆市历史名园——石宝寨

图源:网络

泉州2023年3月印发《建立泉州市具有历史价值的公园保护名录实施方案》,从建成时间、保护身份、文化特色、特殊历史文化意义、代表性、古树资源等方面对具有历史价值的公园进行评价和筛选,并于同年6月公布中心城区具有历史价值的公园保护名录,第一批共6处(图3)。

图3 泉州市具有历史价值的公园——郑成功公园

图源:网络

广州于2022年10月发布修订的《广州市绿化条例》,规定市人民政府应当将具有突出历史文化价值、体现一定历史时期代表性造园艺术的园林确定为历史名园。《广州市历史名园保护办法》作为《广州市绿化条例》配套文件也同步实施,明确广州市历史名园是指建成50年以上,具有突出的历史文化价值、体现一定历史时期代表性造园艺术的园林。2023年5月,广州市第一批历史名园名录正式公布,10处园林入选。

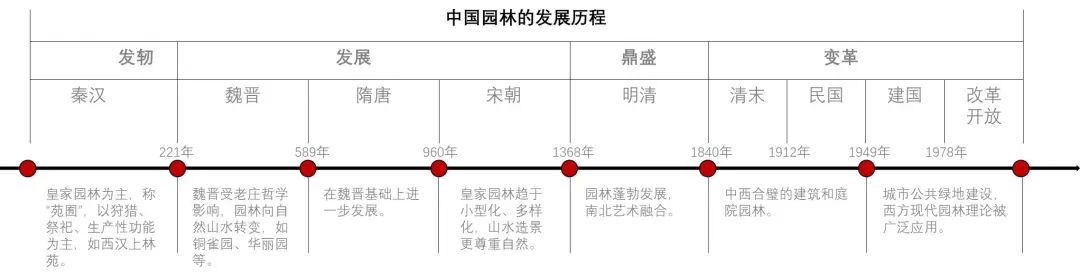

历史名园的发展与类型

中国园林的发展大致可分为四个阶段(图4)。秦汉时期发轫,多为皇家园林,其功能主要以狩猎、祭祀、生产为主,这一时期的园林呈现出规模巨大、层次复杂的特征。第二阶段为魏晋至宋朝,由于“隐逸”、“归复”精神觉醒,私家园林开始大量涌现。第三阶段为明清时期,园林修建数量和质量比以往任何时代都要高,园林意境的创造在明清时期达到巅峰。第四阶段为晚清至改革开放时期,这一时期,受到国外规划理念的影响,中国现代园林开始萌芽和发展,许多城市开始建设公共绿地。随着社会经济的发展,更多的西方现代园林理论被介绍到中国,并被广泛使用,在各个城市不断涌现出新风格、新形式富有个性化的城市景观单元。

图4 中国园林的发展历程

图源:根据参考文献5、6自绘

历史名园作为中国园林中的重要典型,按历史功能和性质可分为:皇家园林、私家园林、寺观园林,还包括书院园林、祠堂园林、衙署园林、行商园林以及在历史园林基础上新建的园林等。总的来说,历史名园具有时间跨度大、类型丰富等显著特征。

02 寻踪

羊城名园展芳华

广州历史名园的背景

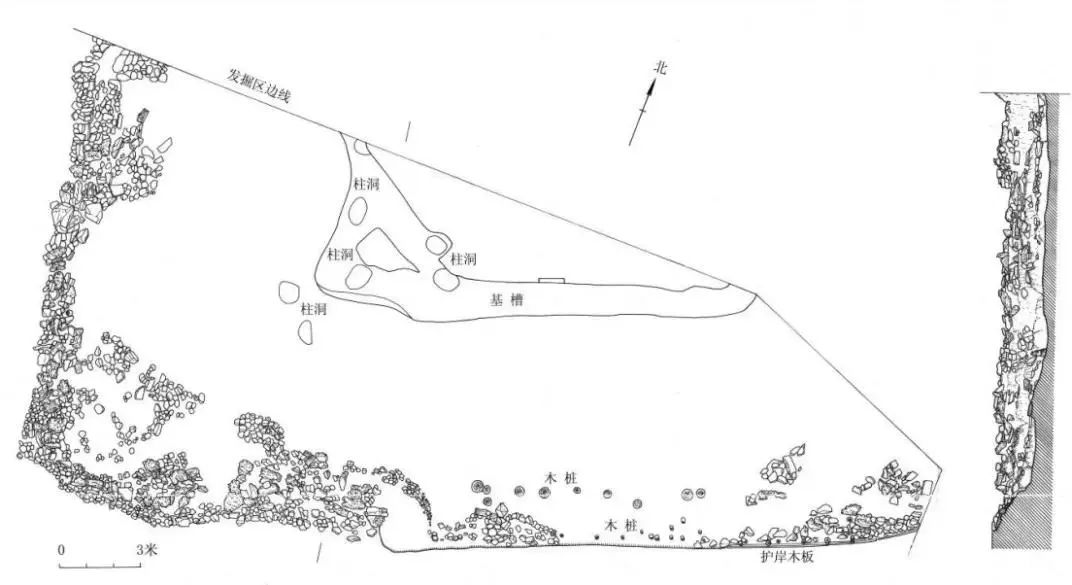

广州拥有2200年的建城史,其园林发展史最早可追溯到西汉时期的南越国宫署御苑(图5),而有关园林选址与水系关系的史料,在南汉时期就有据可考。

图5 南汉宫苑池苑遗址

图源:南越王宫博物馆

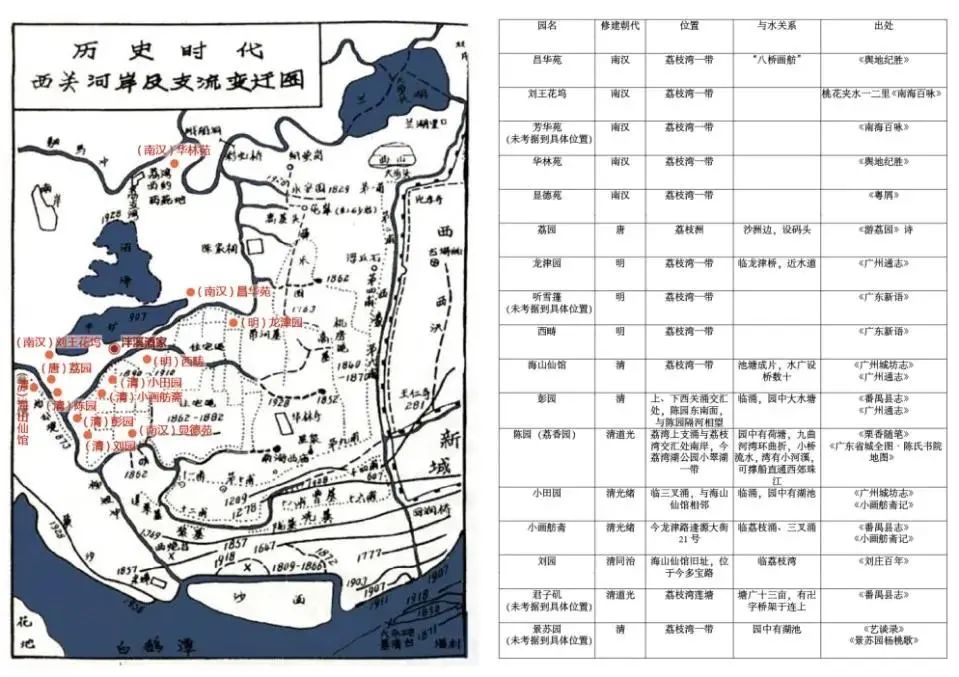

南汉时期的宫苑园林与城市水系在地理位置上紧密相连,园林多开辟与古城周边风景宜人的开阔之地(图6)。明清时期,广州古城城市周边的水域逐渐减少,湖泊和湿地逐渐转变为河涌和其支流,受到水系的发展影响,规模辽阔的公共公园也逐渐被拆解,形成了一个个小型的私家园林(图7)。清末,十三行和沙面公共花园的实际建设(图8),推动了西方“公园”在广州的发展和传播。1918年,孙中山在《建国方略》中提到将广州规划成为“花园都市”,“公园”这一概念在广州得以正式的提出与传播。

图6 南汉宫苑分布图

图源:赖红.广州南汉宫苑园林研究[D].华南理工大学,2021.

图7 西关园林分布图

图源:参考文献7

图8 广州十三行美国花园

图源:网络

广州历史名园的分布

广州市第一批历史名园名录于2023年5月正式公布,余荫山房、南海神庙、药洲遗址(九曜园)、人民公园、越秀公园、中山纪念堂、黄花岗公园、广州兰圃、广州文化公园、华南国家植物园10处园林入选,其中,有6处分布于越秀区,其余4处分别位于天河、黄埔、番禺、荔湾四个区(图9)。

图9 广州第一批历史名园分布图

图源:自绘

广州历史名园的特色

广州这片沃土上孕育了丰富多彩的园林景观,第一批10处历史名园就展现出不重样的风格特质:有以山水花卉而闻名的古今园林,有功能多元的传统庙宇和现代公园,也有彰显伟人风骨的纪念园。让我们走近广州历史名园,品羊城芳华。

![]() 古典私家园林——余荫山房

古典私家园林——余荫山房

图10 余荫山房

图源:网络

余荫山房建成于清同治十年(1871年),又称余荫园。原为清代举人邬彬的私家园林。园内设计巧妙得当,亭、堂、楼、榭与山、石、池、桥搭配和谐。建筑布局紧凑,有条不紊,以“嘉树浓荫,藏而不露,缩龙成寸,小巧玲珑”的娇姿,充分表现了传统岭南园林建筑的独特风格和高超的造园艺术。与佛山梁园、东莞可园、顺德清晖园合称“广东四大名园”。

![]() 传统庙宇——南海神庙

传统庙宇——南海神庙

图11 南海神庙

图源:网络

南海神庙建于隋文帝开皇十四年(594年),至今有1400多年的历史,为我国四大海神庙中唯一一座保留最完整、规模最大的海神庙。其空间布局为中国传统庙宇建筑群设计,沿着中轴线从南到北依次为牌坊、头门、仪门、礼亭、大殿和昭灵宫。庙里还有许多名人留下的诗碑、赋碣,神庙也因此被称为南方碑林。

![]() 现代公园——人民公园

现代公园——人民公园

图12 人民公园

图源:网络

人民公园位于广州近代传统中轴线,又名第一公园、中央公园。其旧址先后为隋、元、明、清官府衙门,清代时为巡抚署,于1918年被选址建成第一公园,由中国近代著名建筑设计师杨锡宗设计,在造园手法中融合了西方园林的几何图案式设计。1921年公园建成,在1926年更名为中央公园,1966年更名为人民公园并沿用至今。园内保留着汉白玉石狮及音乐亭等13处文物,陈列着由著名雕刻艺术家创作的“烽火年代”“鲁迅”“冼星海”“猛士”“新娘”“椰林少女”等雕塑,搭配出穿越时代的独特风景。

人民公园也是中国历史上第一座真正服务于市民休憩活动需求的城市公园,在我国的造园史上具有开创地位与典范价值。

![]() 纪念性公共园林——中山纪念堂

纪念性公共园林——中山纪念堂

图13 中山纪念堂

图源:网络

广州中山纪念堂是广州人民和海外华侨为纪念伟大的民主革命先行者孙中山先生而筹资兴建的纪念性建筑,于1931年建成,位于越秀山南麓,广州近代传统中轴线上。纪念堂结合山势地形采用“前堂后碑”的布局,外部采用中式的八角攒尖顶,内则为中式天花和西式穹隆顶的结合。

园区内分布着458株乔木,其中11株为古树名木、37株为古树后续资源。园内的一株木棉王已有300多年历史,2018年,木棉王还成功入选了“中国最美古树”。

03 发展

广州历史名园的保护利用策略

历史名园保护的意义

历史名园产生和发展于公众意识萌芽、市民社会构建、娱乐空间拓展等一系列特殊的社会背景中,与中国社会、政治、经济乃至市民生活密切关联。它不仅是市民休闲娱乐活动的场所,也是人文历史的承载场所,具有社会教化功能。《佛罗伦萨宪章》中明确指出:“应通过各种活动激发公众对历史园林的兴趣,这种活动应强调历史园林作为遗产一部分的真正价值,并有助于提高人们对其的了解和欣赏。”

中国园林的传统是具体生动流淌在中国人体内的生命信息,是一种可以因现实需要而再生、因历史发展而增值,值得反复挖掘和需要不断回溯的资源。从传承历史文脉角度而言,保护历史名园,是对园林所蕴含的传统文化精神内涵的继承和发展,是完善历史文化保护传承体系的重要举措。从建设美丽宜居城市而言,历史名园是城市绿化系统的重要节点,是生态、历史、人文资源融合发展的重要典型,保护历史名园,有助于满足人民日益增长的美好生活需要,推动历史文化名城保护和健康发展。

历史名园的保护利用策略

策略一:提高历史名园价值认知

历史名园应坚持“保护优先”的原则,以历史文化保护为底线,充分挖掘提炼名园价值,并通过电视、网络、自媒体等多样化手段加强历史名园的价值阐释和推广传播,提高现代社会对中国传统造园艺术和中华民族审美情趣的认知。

策略二:融入城市绿地系统

历史名园借助优越的自然和人文环境成为城市空间中的重要休闲和开放空间,作为重要的生态节点,应充分融入城市开放空间和绿地系统,通过构建城市公园体系,成为其中的重要节点空间,既满足人民的运动休闲需求,也在坚持名园保护的前提下促进园林遗产的生命延续。

策略三:加强价值与文化阐释

历史名园承载着不同时代的历史记忆和传统造园理念和工艺,可充分利用其空间和资源优势,加强名园所在区域的文化挖掘展示,植入多样化的文化活动,举办主题性艺术活动、节庆活动等提高历史名园的吸引力,还可以利用传统或现代科技手段进行多样化文化展示,丰富人民的精神生活,进一步发挥历史名园的文化价值和社会效益,并起到促进全社会共同保护传承历史文化遗产的良好氛围。

参考文献:

[1]张满,邢宇.北京历史名园保护研究浅析[J].文物鉴定与鉴赏,2020(04):68-69.

[2]刘怡,荆新红,李彦华,等.历史名园保护前规划研究[J].陕西林业科技,2011,(03):55-57.

[3]李敏.专家访谈丨广州是岭南园林的发源地,在这里探索历史名园的保护和利用很有意义.微信公众号“名城广州”,2022年5月14日.https://mp.weixin.qq.com/s/nkmT95BJqR1VvVk6k7f7mQ

[5]张莉莉,苏允桥.论中国古典园林艺术在不同历史阶段的风格和特点[J].山东工会论坛,2014,20(03):154-156.

[6]胡继光.中国现代园林发展初探[D].北京林业大学,2007.

[7]王慧.西关水系变迁对园林的影响.微信公众号“历史环境保护更新”,2023年7月17日.

[8]周向频.跨越园林新世纪——全球化趋势与中国园林的境遇及发展[J].城市规划汇刊,2001,(02):31-35+79.

供稿|历史文化名城研究所

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):广州好行|名园承风雨,名城越千秋

规划问道

规划问道