本文为中国城市规划设计研究院住房与住区研究所杨亮在“2023年度中规院学术交流会”上做的报告。感谢作者授权发布,感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

2017年起,中规院通过系列技术服务,助力九江于2022年成功成为国家历史文化名城。九江申名工作树立了新时期以申报促保护的工作示范,得到了历史文化名城保护主管部门和业内的专家广泛认可和推广,被誉为“九江经验”。

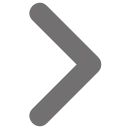

修水县是九江历史文化名城的重要组成部分,也是江西省级历史文化名城。它是革命老区,打响了秋收起义第一枪,诞生了中国共产党人民军队第一面军旗,养育了黄庭坚、陈寅恪等世家翘楚。“古色”人文、“红色”革命、“绿色”山水、“特色”民俗价值突出。修水古城是历史文化资源的核心地区,是城市更新行动的焦点地区,也是县域新型城镇化建设的示范地区。但由于保护意识不足、保护基础薄弱,也存在诸多突出问题。特别是2020-2021年,修水搬迁了历史文化街区的部分居民,拆除了部分建筑,遗产保护遭到严重威胁。在这种情况下,中规院技术团队积极介入,秉持正确理念对修水古城和历史文化街区进行了抢救性保护,并以申报国家历史文化名城、全面提升保护传承工作为目标,陆续开展了系列技术服务工作。作为“九江经验”的下半篇文章,其更强调落地实施和服务伴随,在保护要求、利用传承、民生改善、实施保障等方面进行了技术探索(图1)。

图1 修水系列技术服务工作

1

保护要求方面

——正本清源,囊括全维保护要素,筑牢文化安全底线

遵循价值为纲的理念,系统全面的梳理修水历史文化价值特色,构建“时空全覆盖、要素全囊括”的保护对象体系。在惯常保护对象外,特别关注了新中国成立后的时间维度。比如,结合住建部历史地段认定的最新要求,增补北门和南岸两处历史地段,并提出了建于该时间段、代表城市记忆的时代风貌建筑,明确其保护要求。在各层面系统价值梳理的基础上,进行资源认定并构建全域“一心三区三线一带”的总体保护结构(图2)。其中,“一心”是工作重点——即修水古城为主体的历史城区。

图2 修水全域保护结构

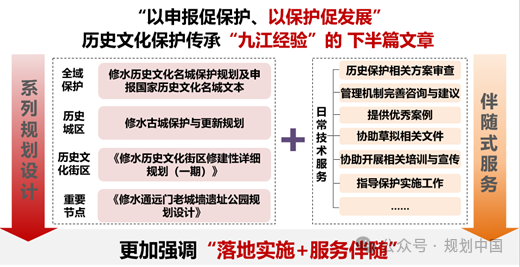

在历史城区层面,从“踞山为形”“理水融城”“因势筑城”“崇文荣城”“聚市兴城”“文镇识城”六方面,深入挖掘营城特色。以历史性城镇景观的视角,将古城和周边山水环境要素进行整体保护,构筑“山-城-江-滩-洲”一体化的历史城区保护空间格局(图3)。建筑高度是历史城区建设控制的关键,通过高度上限、各类保护对象控制、山水环境控制、重要节点和地区控制、既有规划矫正的综合手段确定。特别强化了山水感知,修补视觉眺望体系的要求,明确了基于历史格局修复目标的视廊控制体系,进而分级确定建筑控制高度(图4)。此外,历史城区内的鹦鹉街和秋收起义红色两片江西省级历史文化街区保留着相对完整的历史格局和集中成片的传统建筑,分别体现了修水古代宗族文化和近代红色革命的印记,是保护更新实施工作的重中之重。

图3 修水“山-城-江-滩-洲”历史格局

图4 历史城区建筑高度控制

2

利用传承方面

——薪火相传,赓续历史营城智慧,塑造特色魅力场所

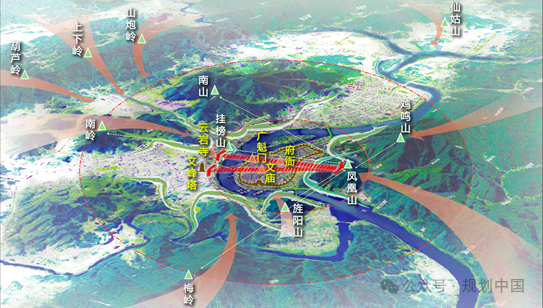

修水古城营建秉持“天人合一”理念。外围九座山脉朝向靠山凤凰山被称为“九龙朝凤”、修河环抱古城被称为”玉带萦腰”,独特的城址山水环境反映了古人化育自然的山水观。县治位于古城中央,依凤凰山、挂榜山、文峰塔形成内外一体的两条历史轴线,另有城南挂榜山等众多风景名胜,可概括为“治所枕中、山水立形、并立联辉”的城市格局与空间秩序,反映了古人尊卑有序的伦理观。“四水归堂、向心布局”的赣西北民居建筑形式则反映了古人崇神敬祖的信仰观。综合看来,是自然环境之“天地”、伦理秩序之“天理”、信仰精神之“天命”的和谐统一(图5)。

图5 古城营建逻辑

通过文献研究和田野调查,对城墙、城门、水系、码头、街巷标志性建筑等进行还原落位,深化挖掘了营城逻辑,形成了古城的历史记忆地图。在充分识别营城要素的基础上,从总体格局构建、肌理风貌修补、重要节点塑造三方面,探索续接城市记忆、重现历史场所精神的技术方法(图6)。

图6 古城历史记忆地图

首先,延续传承古人智慧,修复“山水城文”互融的总体空间格局。以现代城市设计手法,遵循古人“山泽通络”的理念,打通“山-水-城”关系。通过见缝增绿的手段,利用闲置空地和小微空间的整治,营建特色文化空间。注重近山滨河等战略地区的设计管控。北部近凤凰山空间自然和历史文化本底好,但现状建设较为杂乱。规划打开山前空间,结合空地引入公共服务设施等功能,同时提示历史信息,用开敞空间序列提示城墙、城门、秀水等已消失历史要素。流经古城南部的修河是修水的母亲河,古城段长期以来两岸景观缺乏特色,没有体现地方深厚的文化底蕴。规划在修复城水空间关系的基础上,以塑造“修水流淌千年的城市记忆”为目标,分段明确文化主题,形成主客共享的文化景观带。提示历史营城空间意象,将景观赋予文化内涵,比如城墙、城门的多种提示方法,历史街巷的整治提升和修复、历史水系意象表达和历史码头意韵再现等。最终,形成了基于历史记忆修复的总体设计方案,包括“凤凰山-文峰塔”、“凤凰山-挂榜山”的历史形态轴线;东西向的历史功能轴线;“一街九井十八巷”的历史骨架网络;城墙、城门、滨水近山等历史营城节点等都得到了一定程度的修复和传承(图7)。

图7 总体效果意象图

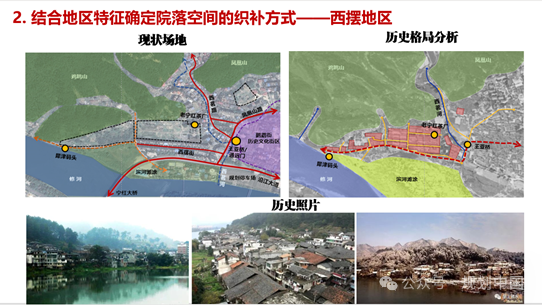

其次,结合地区特征确定院落空间的织补方式。在历史文化街区内部,充分研究历史肌理特征,以传统形式和尺度进行织补。如鹦鹉街历史文化街区的西部和南部片区,修复了传统的街巷体系和建筑肌理,延续了整体空间形态(图8)。对于古城内的其他地区,传承历史上“院落-街坊-片区”的空间组织模式,探索传统院落空间形态的现代演绎方式,根据功能不同形成差异化建设指引。以西摆地区为例,历史上是万里茶道水陆转运的重要地区,很可惜老街已经被拆掉了(图9)。规划通过对历史格局和传统意象进行充分分析,延续了“依山亲水”的空间格局,传承多层台地空间、滨水吊脚楼、传统街巷网络等关键格局性要素(图10)。

图8 历史文化街区内部的空间织补

图9 西摆地区的历史信息分析

图10 西摆地区的空间设计意象

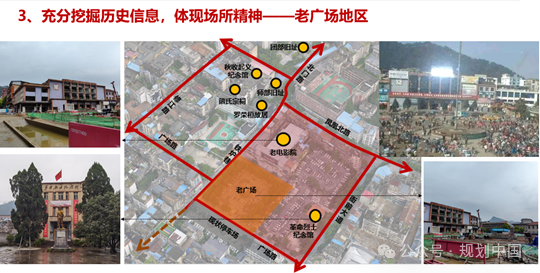

最后,充分挖掘历史信息,体现场所精神。对部分标志性意义地区,应注重场所精神的延续。如秋收起义纪念广场,历史上为宁州署所在地,新中国成立后曾为修水老城最重要的城市广场(图11)。规划中保留了老烈士纪念馆和电影院,通过秋收起义线路主题地雕、军旗雕塑、无名烈士纪念碑、秋收起义文化展墙和毛主席诗词文化石等景观方式,强化秋收主题,形成具有强烈文化场所空间氛围的主题休闲广场。后期的设计方案,基本上延续了规划的思路,老电影院和烈士纪念馆在团队的不懈努力下得到了保护修缮,新织补的红色练兵场也比较协调。修水追忆之路以景观标识的方式纪念革命先烈,展现了修水为中国革命做出的突出贡献(图12)。

图11 秋收起义纪念广场的历史信息分析

图12 秋收起义纪念广场实施效果

3

民生改善方面

——团队集成,综合手段回应民声,提升人居环境品质

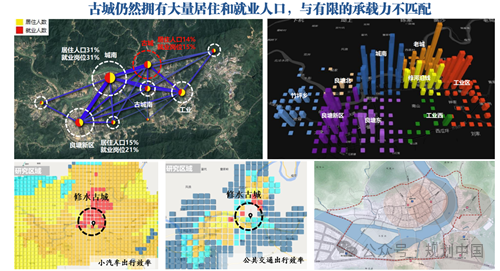

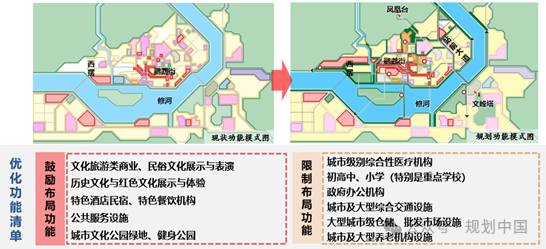

由中规院进行规划统筹,集成历史保护、交通、市政、业态、建筑等多专业团队,针对重点问题进行专题研究。特别强调的是,负责运营的业态团队在前期就介入了工作,确保功能业态植入遵循传统建筑保护利用的相关要求。以已开展的城市体检评估为基础,在功能完善、提升品质、提高效能等方面做了更为细致的补充分析,识别居民急难愁盼的痛点。运用大数据分析等技术手段精准判读人口结构及古城承载力关系、公共交通出行效率、公共服务和市政服务设施配置等突出问题(图13)。这帮助团队确定了 “适度疏解人口+文旅业态导入+人居品质提升”的大方向,进而确定古城发展目标及功能优化措施,提出功能准入清单(图14)。在设施完善方面,采用“微更新”的方式,结合完整社区建设,补齐公共服务和市政基础设施短板,营造全龄化、多层级社区生活圈。在古城静态交通方面,建构停车需求模型量化分析交通承载力,指导停车场规划布局,明确了迫切需要挖掘提升的现状停车空间。

图13 大数据对古城人口和交通出行的分析

图14 古城功能调整方向

4

实施保障方面

——服务伴行,长效管控落地实施,倾力打造中规作品

技术团队通过专家咨询、书面意见、专业培训等形式,将名城保护新要求、新理念、新方法及时融入修水实践,全面提升地方管理能力;驻场进行重点项目巡查,协助政府妥善保护新发现遗产、建立居民协商制度等工作;对于违反规划要求的建设行为及时进行纠偏,确保规划落地实施。

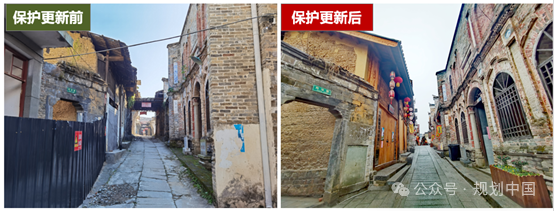

从目前已开展的历史文化街区实施工作看,除了对少数特别影响风貌或文物安全的多层建筑进行了拆除后织补或降层改造外,没有大规模改变原有肌理和空间关系,对于部分七八十年代的新中国特色时代风貌建筑也予以保留,进行了建筑修缮(图15)。

图15 历史文化街区更新前后对比

在过程中,一大批传统建筑得到了抢救性保护,历史地区的人居环境也得到了显著提升。如鹦鹉街西段沿街部分,可以看到巷门和夯土建筑得到了妥善的修复,团队对既有传统构件保存情况进行了评估,仅仅替换了局部无法继续使用的构件(图16);再如鹦鹉街中段,从修缮中和修缮后的效果来看,传统建筑关系和街巷尺度得以较好地保留(图17);鹦鹉街东段在更新前比较破败,很多建筑都面临毁坏的威胁。在更新过程中,团队修缮了传统建筑,也延续了七八十年代建筑水刷石材质的外立面特征,保留了街区风貌多样性和历史层叠性(图18)。

图16 鹦鹉街西段沿街建筑及景观保护更新前后对比

图17 鹦鹉街中段沿街建筑及景观保护更新前后对比

图18 鹦鹉街东段沿街建筑及景观保护更新前后对比

注重对传统建筑的活化利用。如有些传统建筑只剩下了部分维护结构,更新中先是对其进行了抢救性保护,后期作为文化体验馆使用,成为了街区内部重要的网红打卡地(图19)。轧花厂是街区内的历史建筑,保护修缮后长期闲置,现在和居民日常生活相结合,成为喝茶集会、社区服务的特色空间,有时候会开展直播带货等活动(图20)。

图19 传统风貌建筑的活化利用

图20 轧花厂历史建筑的活化利用

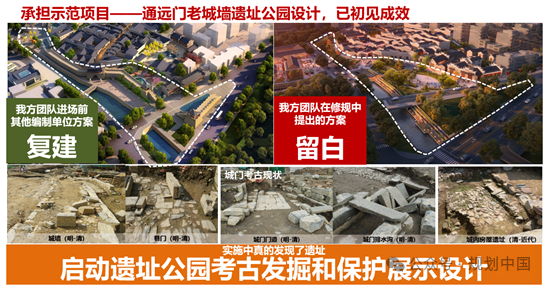

中规院和苏州市文物古建筑工程有限公司共同承担了西入口通远门遗址公园设计的工作。在团队开展修水系列工作之前,已经有很多单位对这个地区做了设计,基本思路就是复建城墙城门。我们分析认为,在已知大概率存在遗址的情况下,如此做法对文物就是灭顶之灾。于是,在第一次给县主要领导汇报方案的时候,团队就提出了留白做公园、加强考古发掘的思路(图21)。不久,在实施中真的发现了城墙和城门的遗址,于是启动了考古发掘和详细设计。最令人欣慰的是,团队和地方建立信任及共同成长的原点,最终成为了落地实施的中规作品。

图21 城墙遗址公园过程方案

城墙历史走向是南北向,位于街区边缘,中部就是通远门所在。考古留下了部分探坑,也发现了部分遗迹。技术团队的思路是在保护城墙遗址的基础上进行多样展示,通过特色场景讲好修水故事,同时改善滨水空间品质、联通滨河步道、对城墙本体进行了归安处理,以景观设计的方式提示了城墙历史走向,对城墙周边的不协调建筑进行降层(图23)。城门入口位置的历史地坪和现状有高差,设计结合考古遗址,采用下沉空间的形式解决了步行交通和遗址展示的矛盾(图24)。目前城墙遗址公园已经初步形成了居游共享的特色开敞空间,后期氛围塑造和精细化设计还在实施中,估计今年十月能全部完成。

图22 城墙遗址公园实施初步成效

图23 城墙遗址公园保护更新前后对比(城墙归安与历史走向提示)

图24 城墙遗址公园保护更新前后对比(通远门历史节点)

系列技术服务搭建了修水城乡历史文化保护传承的工作框架,在历史城区、历史文化街区等重要空间层次与城市更新行动相结合,实现了遗产保护与民生改善的“双赢”。2022年10月,修水被列为江西省级历史文化名城;2023年10月,秋收起义修水纪念馆和查勖公祠两处历史建筑入选江西省第一批历史文化街区和历史建筑保护利用优秀案例;2024年1月,历史文化街区一期项目开街,受到广泛关注与好评(图25)。项目也获得2023年度北京市优秀城乡规划奖一等奖(与九江系列项目共同申报)和2022-2023年度中规院优秀规划设计奖二等奖。

图25 2024年春节期间的鹦鹉街历史文化街区

5

总结

古城保护更新工作可以概括为——守正创新、慎始敬终。前四个字代表技术逻辑,所谓:知常明变,才有行稳致远;后四个字代表情怀态度,所谓:终而复始,方能生生不息。

“守正”是明价值、划底线。一般地区是更新中有保护,但古城内一定是保护中有更新,需要从价值入手明确对象和刚性控制要求。

“创新”是继往圣、续文脉。古人的营城智慧博大精深,地方的文化基因更是千古传承。虽然这些痕迹在近几十年的快速城镇化过程中被模糊和异化,但并不是无迹可寻。在我国保护意识和价值观基本统一的情况下,更应注重如何以现代手段传承古人智慧,续接城市记忆和文化基因,这是我们这一代城市规划师的历史使命,也是筑牢中国式现代化文化根基的重要路径。

“慎始”是守初心、提品质。保护传承出发点是让人民生活得更美好,只有将文化优势转化为核心竞争力,遗产才能有持续的生命力,最终还是要回归到人的需求和城市品质提升。

“敬终”是长把控,重实施。团队和地方、作品共同成长是一件非常有意义的事情,尽管过程中面临了很多困难,当在看到成效时的成就感也是非同寻常。

最后,以团队创作的《永遇乐》作为收尾,从进场时的“犀津夜月、文峰挂榜何看”到如今的“春风入旧,古韵新篇”,愿这片承载“家国天下、文人风骨”的伟大土地永放光芒!

永遇乐 · 题修水

钟秀分宁,江右福地,山明水灿。朝凤群峦,腰萦玉带,秀水山泽贯。云蒸霞蔚,满川愁绪,灯火旌阳孤叹:忆濂溪,犀津夜月,文峰挂榜何看?

阴阳相推,人间兴替,不废修河东漫。涪翁诗书,陈门雅望,高峰屹江畔。秋收云暮,烈魂十万,寸血金瓯谁染?终为始,春风入旧,古韵新篇。

项目一:修水古城保护与更新规划

院内承担单位:历史文化名城保护与发展研究分院、住房与住区研究所、城市交通研究分院、城镇水务与工程研究分院

主管总工:张广汉 主管所长:鞠德东 主管主任工:赵霞

项目负责人:杨亮、李晨然

主要参加人:刘倩茹、尹晓梦、付凌峰、祁祖尧、叶昊儒、王丽、汪琴、田欣妹、凌伯天、芮文武、王玲玲

项目二:修水历史文化街区修建性详细规划(一期)

院内承担单位:历史文化名城保护与发展研究分院、住房与住区研究所

主管总工:张广汉 主管所长:鞠德东 主管主任工:赵霞

项目负责人:杨亮

主要参加人:王丽、刘倩茹、李晨然、叶昊儒、王丽、汪琴

合作单位:上海水石建筑规划设计股份有限公司

项目三:通远门老城墙遗址公园规划(含施工图设计)

院内承担单位:历史文化名城保护与发展研究分院、住房与住区研究所

主管所长:鞠德东 主管主任工:徐萌

项目负责人:杨亮、刘倩茹 主要参加人:徐漫辰

合作单位:苏州市文物古建筑工程有限公司

项目四:修水历史文化名城保护规划及申报国家历史文化名城文本

院内承担单位:历史文化名城保护与发展研究分院

主管总工:张广汉 主管所长:鞠德东 主管主任工:赵霞

项目负责人:王玲玲

主要参加人:王丽、刘倩茹

报告整理:张园.

正知敏行,久久为功丨第140座国家历史文化名城九江从申报到实施的保护系列实践

原文始发于微信公众号(规划中国):守正创新 慎始敬终——修水古城历史文化保护与更新实施系列技术服务探索

规划问道

规划问道