项目地点

哈尔滨

编制时间

2020年6月-2021年2月

项目规模

规设计60平方公里,规划研究154平方公里

项目主持

裴新生

项目完成单位

上海同济城市规划设计研究院有限公司、哈尔滨市城乡规划设计研究院

主要编制人员

裴新生、贾晓韡、岳欣、潘玮、王一、杜立柱、王颖、陈阳、胡方、周青、杨韫萍、于佳冬、付春芳、魏馨、曲忠捷

编制完成时间

2021年2月

获奖情况

2021年度黑龙江省优秀城乡规划设计二等奖

规划背景

哈尔滨新区是引领黑龙江省乃至东北转型发展,引领哈尔滨建设国际化大都市的核心增长极;作为重点建设地区和窗口,承载着落实国家“三区一极”战略部署,勇担全省“三个最”的重大发展使命,以及塑造世界级滨水城市品质和体现哈尔滨地域文化特色城市形象的重任。因此,规划立足于落实总体规划传导和应对开发管控需求,识别滨水地区风貌相关的重点问题,并对滨江地区整体风貌做出规划引导。

规划要点

2.1

立足城市格局,进行整体性研究

2.1.1 强化一江两岸融合发展

统筹一江两岸生态空间。以松花江生态廊道为核心,依托主要的交通防护廊道和生态水系构建次级生态廊道,形成两岸融通的生态网络。

统筹一江两岸功能布局。以松花江生态休闲带为核心,江北强化创新引领,发展新兴制造业,聚合高端服务功能,打造以“科技、现代、时尚”为主题的时尚魅力带。江南促进传统产业升级转型,打造以“记忆、传承、创新”为主题的人文创新带。引导两岸差异化发展,共同提升滨江中央活力区。

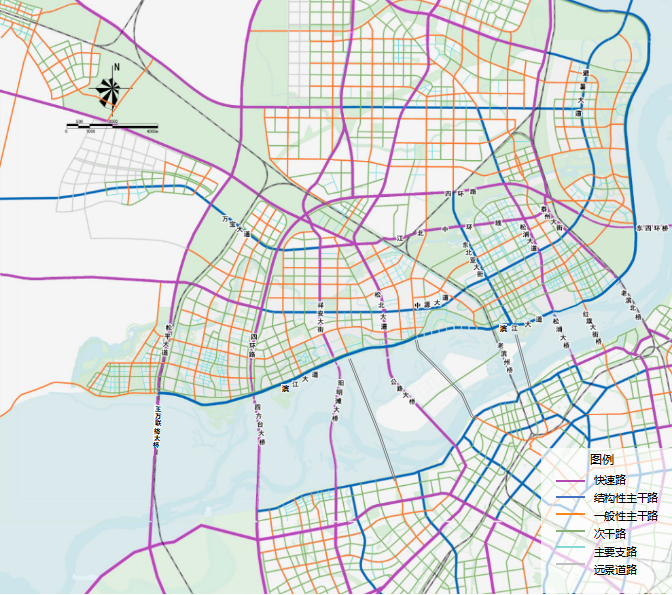

统筹一江两岸交通体系。立足于大数据分析,合理增加跨江通道,纾解过江压力。完善多层级的道路系统,构建于中心体系耦合的轨道交通体系。

图1 一江两岸融合发展分析图

2.1.2 建构新区的江-河联动框架

构建五轴三带多中心的江河联动框架。依托智谷大街、左岸大街、龙川路、北京东路和丁香大道等道路,打造江河联动廊,引导滨江活力向新区内部渗透。

梳理江河一体的生态空间网络。保护并提升滨江生态景观,强化滨江大尺度生态空间和发生渠滨水生态空间之间的关联,连通滨水区到城市腹地的水绿次轴。

营造活力多彩的公共空间网络。通过慢行街区、步行廊道联络滨江大尺度公共空间和腹地中、小尺度公共空间,形成贯通的公共空间网络。

规划优化道路层级体系,优化深哈合作区、松浦CBD等中心区小街区、密路网的城市肌理。

图2 城市设计总平面图

2.2

强化规划特色,塑造世界级滨水新区

2.2.1 体现标志性,构建独一无二的龙江画卷

将滨江地区分成八大功能板块,各板块分别对应松花江颂的八大乐章。滨江形象以音乐节奏象征建筑形态、高度、疏密、天际线起伏等变化,通过有序组织高低错落的建筑群、强弱地标、层次丰富的滨水景观,打造韵律起伏、特色鲜明的天际线,勾绘出舒展大气的国际级滨江靓丽画卷。

2.2.2 体现集聚性,构建引领时代的繁华都心

引导高密度活力中心的合理集聚,结合TOD开发模式,集中打造两大引领时代的繁华都心。松浦CBD,采用对称双塔,建构独一无二的城市中心特色形象,延伸中央主轴,建构立体交通系统。深哈合作区塑造以“创新之眼”为核心的标志性建筑群,从形象上强化深哈核心区的统领作用。

图3 深哈合作区效果图(左)

图4 松浦CBD效果图(右)

2.2.3 体现公共性,构建开放共享的活力空间

通过构建功能复合、尺度多样、景观环境类型多样、亲水宜人、基面多层的公共空间;同时结合公共空间网络,串联活力街道、活力街区、文化街区等活力节点,形成开放共享的活力空间体系。

图5 活力空间体系规划图

2.2.4 体现特色性,形成特色鲜明的龙江风貌

一方面,通过敦厚稳重的建筑性格和尺度宜人的城市肌理两个维度共同传承哈尔滨城市的历史文化特质;另一方面,合理引导现代国际风貌、简约装饰风貌、中华巴洛克风貌三种建筑风貌分区,以体现哈尔滨“当代国际范”。

2.2.5 体现贯通性,突出以人为本的步行体验

立体化改造滨江大道,通过步行平台上跨、道路下沉和平行辅道等手段,减少滨江快速通道的负面影响;并通过优化腹地和滨江景观带之间绿道衔接,提升滨江景观资源的利用效率。

图6 立体多层的步行系统衔接分析图

2.3

实施三级管控体系,提高规划可实施性

建构“总体系统管控通则+重点区块管控引导+重点街区管控导则”的三级实施管控体系。

总体系统管控通则:将城市设计的设计理念和策略转化为对哈尔滨新区滨江地区空间环境各个系统的纲领性管控要求。

重点区块管控引导:划分三级管控区块,明确管控层次和关键控制要素,突出管控重点。便于对重点项目的关键点管控,提高管控的实用性。

重点街区管控导则:重点地块采用条文管控与图示引导的方式,重点从建筑形态和公共空间两个方面提出城市设计导则。

图7 城市设计导控框架

供稿 | 项目团队

编辑 | 宣传办

审核 | 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):获奖项目 | 哈尔滨新区滨江城市设计

规划问道

规划问道