——李迅在“规划深圳四十年”学术研讨会上的发言

2024年,适逢中规院深圳分院扎根深圳40年(当年名为“中规院深圳咨询中心”)。此时此刻我们十分怀念1984年10月第一批赴深圳现场参与“深圳经济特区总体规划”项目组成员。我们怀念已经故去的周干峙老院长、陈占祥老总、余庆康老总、宋启林项目负责人(当时职务为咨询中心经理)、蒋大卫项目副负责人(当时职务为咨询中心为副经理)、倪学成、计万根、谢小郑。我们怀念曾担任深圳市规划局老领导、我们中规院前辈老院友、我们的老领导胡开华、闵凤奎、赵崇仁。我们想念后来调离了中规院的院友老同事郑广大、乔恒利、张志坚。在院办理退休的当年同事应该就是孙卫平、易翔、朱荣远和我了。

▲ 中国城市规划设计研究院深圳咨询中心旧址

我与深圳有缘。

一是1984年中规院深圳分院开办创立时,自己是受院安排第一批赴现场工作成员;二是2000年受院安排再赴深圳分院兼任分院院长,在深圳分院连续工作三年,直至2003年再回北京工作。回京工作后又长期负责联系深圳分院工作,一年中经常要飞深圳多次。我与深圳有了40年的缘分。

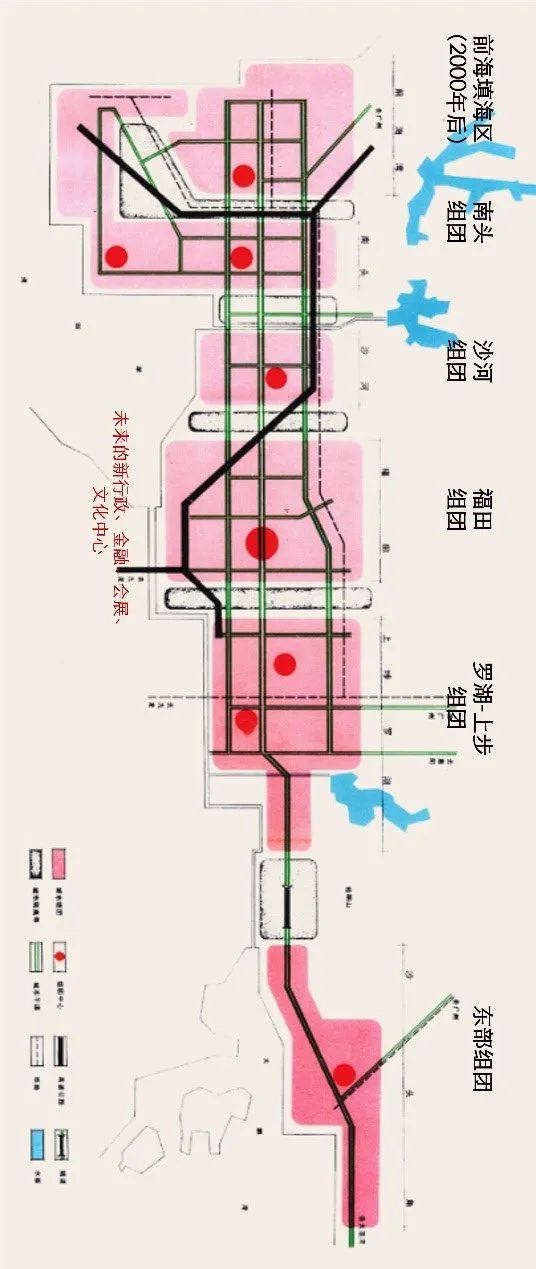

▲ 福田分区规划

回顾深圳城市发展,让我们自豪的是中规院的同事们规划了一座从无到有的超常规发展的现代化新城,并且见证了这座极具活力的年轻城市的发展与壮大,参与了这座强大城市的转型与升级的持续过程。记得1984年秋天,深圳开办经济特区初期,全国都要支持。时任国务院领导谷牧副总理亲自关心,要求中规院派专家前往深圳开展特区总体规划。中规院老院长周干峙带队进驻南粤,中规院也由此在祖国大地开始了第一个分支机构设立工作。那年我才25岁,是一名普通技术人员。我们的团队被深圳市当地领导称为”中规院的娃娃兵“。记得当时去往深圳条件非常艰苦,没有飞机场,从北京到深圳只能先坐33个小时的绿皮火车到广州,而且是“硬座”,而后再从广州乘坐3小时的大巴才到深圳。那时候吃住工作都在深圳市政府拨给中规院的园岭住宅区几套住房中,卧室两人一间,客厅就是放图版的工作室,真正是职住平衡、绿色交通。当时没有食堂,两个人一组,每天轮流买菜做饭给大家吃。因为伙食标准低,菜往往不够吃,工作稍晚一点上桌后就没菜了。但大家没有怨言,一切工作为主。周末一起喝点啤酒,其乐融融。

▲ 当时的工作场景

深圳当年是一个渔村小镇,最初也就是3万人口,大片大片的荔枝林和红薯地。1984年的深圳人不多,我们在街上进商店购物存放自行车不用上锁,可以说是“路不拾遗,夜不闭户”。自然环境也非常好。但是当时,整个国家东南沿海包括深圳相对落后,晚上没有太亮的灯光,夜晚非常暗。相比对岸灯火通明的香港,差距很大。在深圳改革开放之前有很多内地人趁着夜色和潮水,偷渡到香港谋生。随着改革开放,中国开始走向有中国特色的社会主义市场经济道路。我们需要有一个点来进行探索和示范,而深圳则紧邻香港,所以要办经济特区。中央将深圳视为改革的试验场和开放的排头兵。随着1997年香港回归,中央要求深圳作为连接香港和内地的一个纽带进行对接。当年深圳有两条边境线,一条是特区线,也叫二线,从内地进入深圳的人过二线要办边境证。而另一条则是真正边境线也叫一线,以此来区隔香港和深圳。深圳算是香港和内地的一个中间地带。当年曾经设想‘放开一线,收紧二线’,而现在深圳的‘二线’也已经拆掉了。

▲ 今日深圳河两岸

我第一次在深圳工作时间不长,大概4个月时间。我的主要工作任务是两项,一是负责南山区的道路网选型,二是负责深圳黄田机场(现名为宝安机场)净空区确定工作。大家现在有无发现,南山区的道路线形比较弯曲,与福田区大不相同,当时考虑就是为了保护农民种植的大片荔枝林的原因。深圳经济特区总体城市规划非常成功,我个人觉得可以有三条经验作总结。

▲ 深圳南山区荔香公园晨光

一是深圳特区总体规划确定选择了深圳的城市空间结构为“带状组团式”布局结构非常成功。深圳特区总体规划是在周干峙老院长亲自率领指导下,在他亲自动手做方案后才落定的。其中创造性提出的带状组团空间结构的城市形态被事实证明为市场机制适应性极强的城市空间形态。这个布局结构依据深圳特区特有的地形条件,不是连绵成片式的发展,而是带状组团式发展。每个组团的居住和就业相对平衡,人生活在其中安居乐业,实现产城融合、职住平衡。这样的布局结构适应了市场经济发展的不确定性,如果经济发展快,相对应的组团发展也可以快,反之组团发展就慢一些。

这个规划设想保持弹性和适应性,避免了空城鬼城现象出现的可能。因为过去实行计划经济,是自上而下的,而如今要让深圳适应市场经济,变成多元化发展,城市自主发展,难以预估未来成为规划的挑战。未来学界有一句话:“对于未来,我们唯一能够确定的就是其未来发展的不确定性”。所以规划不是一成不变的,而是不断完善的规划。城市规划是个过程。深圳应该保持“在有充分预见的远景规划的条件下具备滚动调节机制”。

▲ 《深圳经济区特区总体规划(1986-2000年)》

二是在深圳特区总体规划时确定了基础设施“适度超前”战略,坚持“先地下后地上”的建设原则具有前瞻性。当年深圳规划提出所有的基础设施规模确定后,都要乘以1.5的系数放大(号称“弹性系数”)。这就像是给快速成长的三岁小孩子买衣服一样。小孩子快速生长,不能买刚刚能穿下的衣服,但也不能买18岁时穿那么大的衣服,要适度宽大一些。但即便如此,现在来看深圳的发展永远是比当年预计要快的多。当年做规划时,认为深圳人口将来会达到80万人规模,尽管按照150万人的规模来校核,但没想到现在城市人口已接近1800万人左右。深圳的发展是超常规的发展模式,没有人能精确预测其发展速度和发展规模。深南大道中央绿化带如此漂亮,是因为当年周部长提出要预留地面轻轨的空间于深南大道中央(轻轨路由)。也是借鉴新加坡的经验,预留了大量的宽阔绿化带。

▲ 深南大道

第三个成功之处则是深圳规划始终伴随着城市发展在不断调整。中规院深圳分院的规划师们伴随着这座城市同步成长,规划理念和方法也在不断调整、修正、创新。比如当初深圳特区规划有18个工业组团,但随着城市产业结构的的提升,“退二进三”的演化,这些工业组团都演变成了新兴产业,成为创意办公楼、商业写字楼等。这是市场力量所为。深圳城市规划进行了大量的创新发展,包括城市发展策略提出、法定图则创新、容积率规划创新、国内最早划定基本生态线、城市更新单元规划创新、最早尝试两规合一、城中村非征收通租型改造成功案例等等。让我们不断感叹这座城市的持续创新能力。

▲ 深圳2030城市发展策略

2000年后,我再次驻扎深圳3年之久。那段时间除了抓好分院行政管理工作外,自己的主要技术工作就是负责参与了《深圳2030年城市发展策略》研究。这个项目是基于深圳长远发展所做的基础性研究,研究工作历时6年之久。2001年春节,周部长到深圳专门找我谈话。周部长讲到,“深圳是我们中国人自己规划建设起来的,是全国城市建设的一个范本。香港已经开始进行《2030城市发展策略》工作。人无远虑,必有近忧。深圳必须尽快考虑与香港同步开展2030城市发展策略研究工作,要抓紧此项工作啊。在日新月异的新形势下,深圳市必须开始描绘新的蓝图,《深圳2030城市发展策略》应是深圳充满希望的新开始。”在周部长的倡导下,深圳市规划局正式委托我中规院开展此项工作。深圳开始了从过去加工贸易产业为主转向发展高科技和创新型新的道路。

▲ 深圳2030城市发展策略-差异化城市战略分区图

《深圳2030年城市发展策略》研究最重要的成果就是给深圳确立了一个长远发展目标——“建设一个可持续发展的全球先锋城市”。希望深圳的眼界是全球的,而不仅仅是国内的。20年前确定的发展目标,现在来看还是可以接受的,没有落后。现在的深圳敢想敢试,已经成为国内为数不多的世界级科技创新城市。到了 2010年,深圳第五次党代会提出“成为首个国家创新型城市”的目标,孕育了华为、中兴、大疆、腾讯、华大基因等一批国际领先的品牌和技术。深圳特有的基因就是敢为天下先,敢闯敢试的创新精神造就了深圳。深圳正在成为一个不断崛起的全球创新城市。

▲ 深圳科技园

《深圳2030年城市发展策略》研究要求为深圳的长远战略考虑。但一个年轻城市究竟如何实现转型,如何走向高科技发展城市,我们并不清楚。于是便要走出国门,去往美国硅谷学习。学后发现硅谷成功有三个原因。一是良好的生态环境,旧金山地区气候条件非常好,是美国的阳光地带;二是当地形成了产学研用一体化的孵化链,当地有大量的中小企业,以及各类孵化器、创业板等金融机制支持等;三是硅谷地区形成了良好的创业氛围,让创新创业的年轻人能感受到包容、自由、开放和宽松,他们不嘲笑失败者。这给我们很大的启示,所以我们直接将这三条经验应用到深圳的城市发展研究中。深圳是粤港澳地区唯一以普通话为主要交流语言的城市,大家来自祖国各地,五湖四海,这是一个全新的移民城市,任何人到了这里没有亲疏感。现在深圳有了一个口号——“来了就是深圳人”。城市的氛围非常好,这是一个年轻人创天下的城市。

▲ 热闹的商业区

《深圳2030年城市发展策略》研究中提出,深圳不能再削山造地、不能再“七通一平”了,而应该是“七通不平”(平整土地)。要保护好良好的生态环境,尤其是深圳的山体要保护。也是在2004年那时,《深圳2030年城市发展策略》率先提出要将深圳50%用地作为生态敏感地区保留下来,要划定生态敏感线,不再大开发。城市不再搞大拆大建,而是要适度密集。这个规划策略现在看还是有前瞻性的。

▲ 生态深圳

《深圳2030年城市发展策略》研究中提出了“深港双城一体、互补捆绑发展”策略。 当年周部长爬上深圳梧桐山山顶,俯瞰深港两地“美妙的图画”,就预言将来的深、港两个城市将密切结合,优势互补,组成一个“双子城”,成为未来社会的“中流砥柱”。深圳的特点就是和香港密不可分。邓小平同志当年就是紧贴香港画了一个圈。香港的繁荣也意味着深圳必然有广阔的发展前景。事实上,早在上世纪1984年的深圳特区总体规划中,很多道路口都预留着未来与香港对接可能性。

▲ 梧桐山鸟瞰深港

回顾40年的深圳特区发展,我们深切的感受到深圳城市发展是我们中国现代化过程中的一个缩影和典型代表。这个城市发展过程也是我们每个规划师成长的过程。我们始终是伴随着时代潮流在成长。总结深圳的发展经验,可以很好的提示国内很多其他城市的发展。“深圳的今天,很可能就是很多城市的明天。”深圳不愧为中国特色社会主义的先行示范市。今天我们为深圳这座优秀的城市欢呼!我们为中规院深圳分院这个优秀团队不断加油!

2024年9月22日

原文始发于微信公众号(城PLUS):规划师对深圳每一次最大胆的预测过后来看都是保守的

规划问道

规划问道