城市更新是一项复杂的系统工程,类型多样、主体多元、任务艰巨。既要发挥政府统筹作用,更要强调市场主体和公众参与,加强协商共治。作为第一批城市更新试点城市,北京以《北京城市总体规划(2016年—2035年)》为纲领,不断突破城市规划建设管理中的难点和瓶颈,精心组织实施,稳步推进城市更新,取得显著成效。本栏目将陆续推出北京城市更新的生动实践,以梳理和分享成功经验,拓展工作思路,引导更多力量投入到北京城市更新行动中。

旧时,人们对于新一年的最大期待就是风调雨顺,五谷丰登。对于京城来说,充足的粮食就显得尤为重要。从辽金到明清,为了满足北京城的粮食供应,历代统治者开通了运河,建起了一座座粮仓。历经岁月变迁,北京城里也留下了诸多与粮食相关的痕迹。

朝阳门内南小街东侧有一条禄米仓胡同,以前朝廷官员的俸禄很多是以米的形式发放,称之为“禄米”,而禄米仓就是因为明清两朝存储京官俸米而得名。

值得一提的是,仓内原有明代历任仓场监督题名碑,其上所刻内容说明海瑞曾为仓场监督。1900年,“八国联军”入侵京城,将城内所有粮仓存粮拍卖,粮仓改作他用。辛亥革命后,禄米仓改为陆军被服厂,1984年禄米仓被列为北京市文物保护单位。

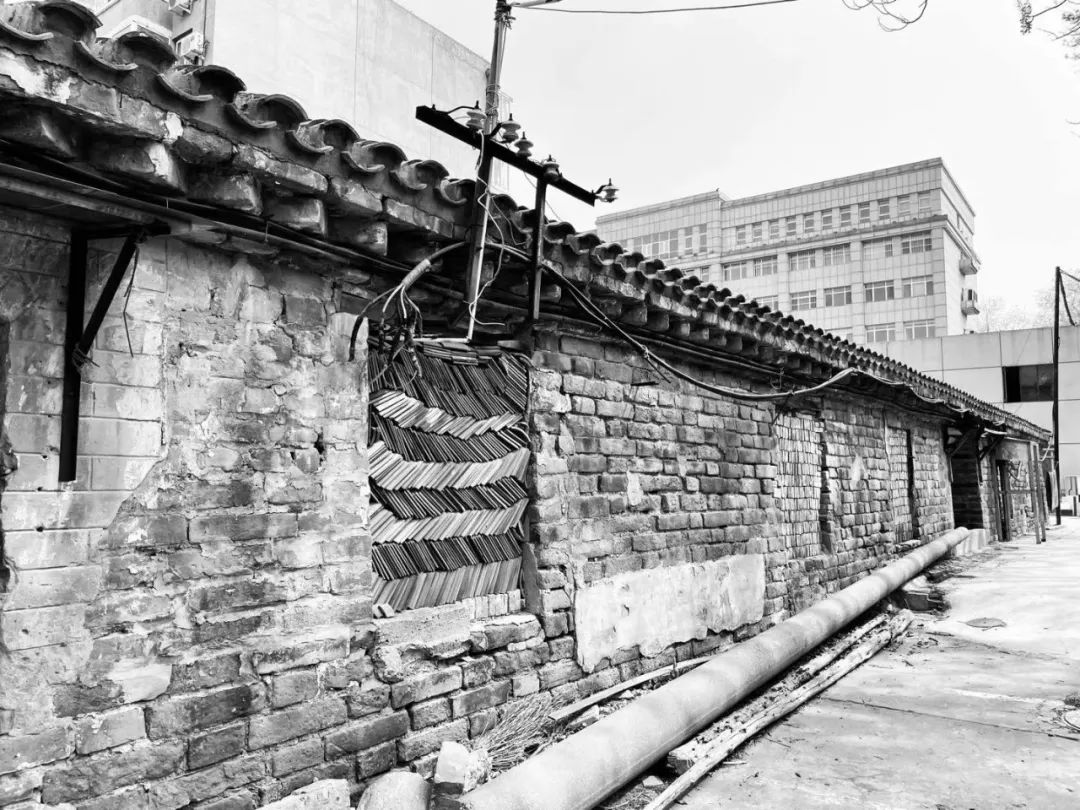

禄米仓仓廒老照片

禄米仓胡同71号保留了最为完整的一座仓廒。如今,这里摇身一变,成为占地22亩的新视听产业园区,拥有近五百年历史的市级文物禄米仓、区级文物民国小楼以及近现代苏式建筑群。漫步园区内,不仅可以体验到5G、AI、VR/AR/XR、超高清、全息影像等最新技术,还可以走进主打“米”文化的特色文创店,和两三朋友坐下来喝杯茶,打卡拍照。

禄米仓仓廒外部(新京报记者,展圣洁/摄)

构建新视听产业生态

东城区禄米仓胡同71号2021年启动改造升级,占地22亩,建筑面积1.5万平方米。围绕北京全球视听产业中心,聚焦新视听产业生态建设,培育“文化 + 科技”产业集群。通过实施拆除、装饰、电气、给排水、暖通等工程,并进行古建修缮、停车楼建设、室外景观营造,最终构建了“一厅一街两空间”,即新视“厅”、文化休闲体验街、新视听头部企业引领空间、新视听高成长性企业培育空间,打造成为高品质的新视听数字文化产业园。

北京·禄米仓新视听产业园

通过举办市级主题活动、开展行业交流研讨及培训等多种方式,促进产业生态的搭建、辅助园区招商工作,推动成果转化。例如,与爱奇艺-视果科技联手打造元宇宙实验室,推动了项目成果在前门·书香世业文化主题街区的落地应用。

同时重视政产学研用的有机结合,整合各方资源,实现产业链上下游的紧密合作,推动园区内外企业的共同发展。如与各类企业和机构合作,定期举办公益活动,促进文化产业与社会互动;与国内外院士专家、高校等合作,开展产业活动、研究和人才培养,为园区提供智力支持。

开展2022年度高研班培训

禄米仓新视听园区利用5G、AI、云计算等技术,打造新视听产业链,被选为北京市广电”十四五”规划的重点项目,同时在第八届中国国际服务贸易交易会上作为北京市文化融合的重点发展项目签约。项目内获批“院士专家工作站”,拥有“空间重构定位技术”,2023年获得北京市科委技术研发支持补贴,为“两区”“三平台”建设重点成果项目,京津冀首批新视听走廊建设成果转化项目。

新视听与文化体验结合

禄米仓新视听产业园项目系统梳理了历史文化资源,尤其是禄米仓较为深厚的漕运文化、官仓文化、军工文化、胡同文化等,释放文物建筑的活力。

空间营造方面,一是保留旧建筑形态和历史痕迹,以胡同文化为核心,通过对现有资源的改造与提升,将不同历史时期的建筑风貌融合成一个有机整体。二是将原有的狭窄空间转变为更为开放的布局,建筑立面也由封闭转变为通透,营造和谐统一的环境。三是打造外部空间景观节点,生动展现历史变迁的轨迹。

产业引入方面,项目定位为文化产业的核心载体,打造富有文化底蕴的新视听体验,使文化产业成为连接文物古迹、胡同风貌和工业遗存的桥梁,有效促进了城市文化的有机更新。

禄米仓胡同的福禄米行,传统米文化与国潮风相得益彰

实现城市功能织补

为促进城市功能的完善,禄米仓新视听产业园项目秉持与周边社区“共生共建共享”的理念,致力于构建一个开放型的绿色公共文化空间。项目中的供热站为园区内的企业及周边居民提供供暖服务;通过构建立体车库并实施分时共享错峰停车策略,同时引入智能化管理系统,确保车库高效运作,有效解决园区入驻单位及周边居民的停车问题。

此外,还打造了文化休闲体验街,引入新的文化业态和场景,为周边社区居民提供丰富的文化消费体验。通过这些城市功能的完善,园区与社区的紧密协作,致力于打造一个功能齐全、环境宜人、文化多元的综合性生活区域,使居民在工作、生活与休闲之间实现理想的平衡。

改造前

改造后

俗话说,民以食以为天。粮仓本就是安居乐业的象征,从昔日的粮仓到如今的文化产业园,禄米仓见证了历史的沧桑,也记录着百姓生活的变迁。这个春天,来禄米仓逛逛吧,你一定会收获满满~

内容来源:《北京城市更新最佳实践2024》、北京东城、新京报等

本内容由北京印迹整理制作,转载请注明出处

相关阅读

百年二七厂又迎来新变化,老厂房变身智能制造园

隐于闹市的生态绿洲:“清河之洲”滨水绿廊景观提升工程

副中心60年老厂区迎蝶变 打造花园式产业园

“30岁”的甘家口有这些新变化

老胡同重生,传统现代融合共存

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):曾经储存“禄米”的粮仓所在地,越来越City!

规划问道

规划问道