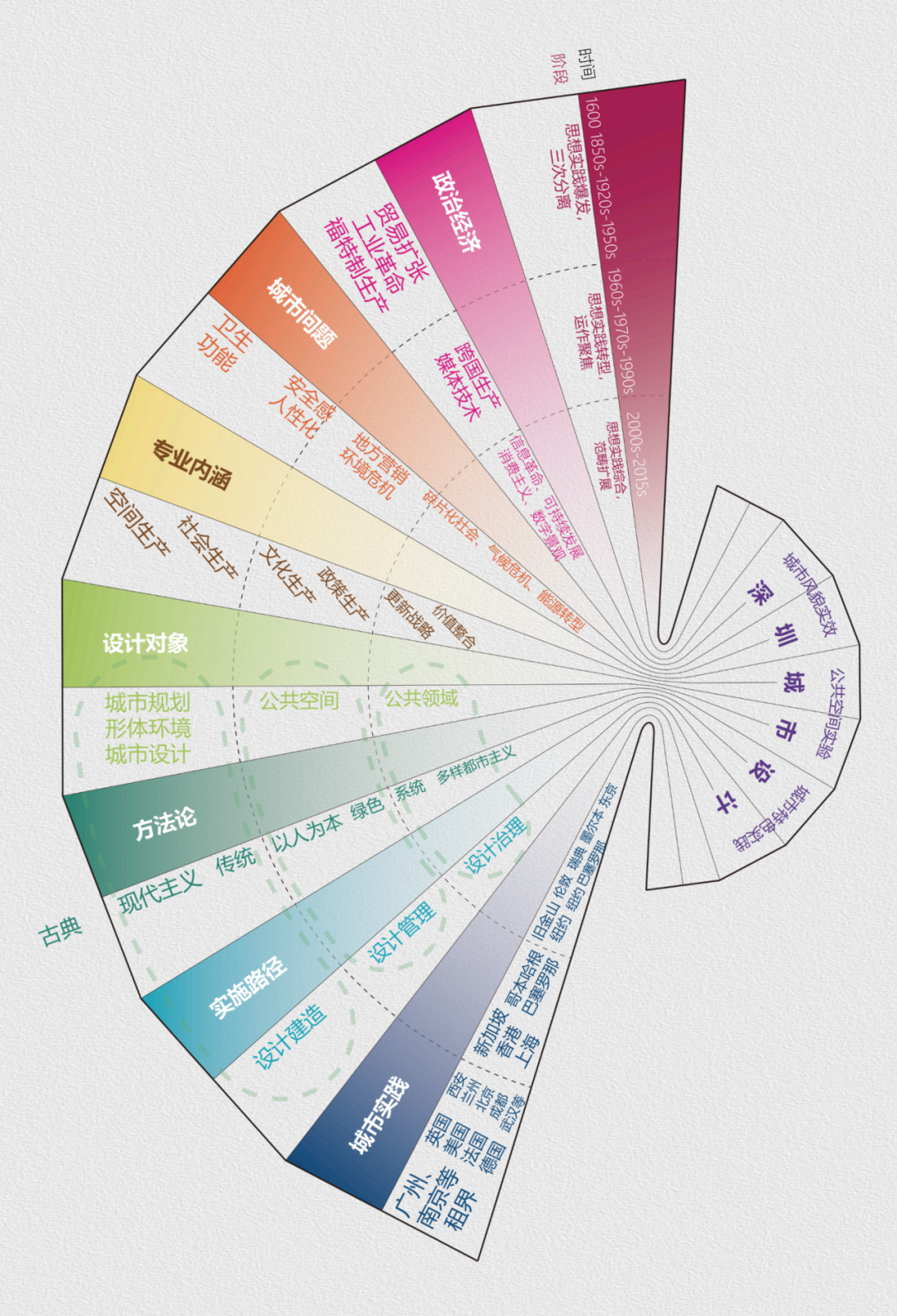

解读当下深圳的城市设计特色、成就、经验或遗憾,首先需要基于对城市设计的特定概念认识来谈。因为近年来中国的城市设计实践虽然空前广泛地开展,但城市设计的概念定义依然非常宽泛甚至是模糊;而不同的视角、不同的观念必然带来不同的解读。

我对深圳城市设计的认识是基于这样的基本前提的:城市设计属于一种为人们提供更美好的城市生活而重点针对城市公共领域开展的、干预城市社会空间和物质空间的发展进程的社会实践活动。

另外一点也很重要,就是要将深圳的城市设计放到一个40年的高度压缩的时空背景之中去观察,才能相对完整、清晰的去理解一些现象,才能对现象背后的过程和这个过程中反映出的智慧,以及观念或者行动方面的差异做出评价。

伴随着深圳这座“奇迹之城”的崛起与发展,深圳四十年的城市设计实践从整体上看可谓成就斐然:

深圳是国内首个“设计之都”,城市的快速发展也带来了海量的城市设计实践机会,这个过程中积累了丰富的经验;

深圳的创新精神激发深圳城市设计的新思想和方法,例如率先设立城市设计主管部门、创新提出城市设计的标准、建立规划委员会中的建环委重点项目审查机制;

深圳的移民城市文化特征为城市设计提供了多样化的视角和创意,例如,已经开展了九届的深港双年展一直是国内以设计为主题的城市事件运营的引领者;此外不断涌现大量的多专业设计师和社会力量共同参与的城市设计实践特色等;

作为改革开放窗口,深圳的城市设计实践一直具有国际化视野,不断吸收国际先进的城市设计理念和技术。

但是,和深圳这座城市在中国现代化进程中的地位和价值相比,深圳的城市设计在中国城市设计实践进程中的先锋意义和引领作用又似乎并没有那么突出:

我们虽然拥有了诸多成功的城市设计实践案例,但是“深圳城市设计”并未成为中国城市设计实践的“先锋性”地标。近年来,的确曾经有很多机会摆在我们面前,但是我们却因种种原因失之交臂,错过擦亮城市创新品牌、树立先锋样板的机会。

城市设计是一种需要社会各界力量共同参与、共治共享的实践过程。这个过程中,政府的引导非常重要。深圳在高质量的宜居城市建设过程中,特别在20个重点片区的建设过程中,经常面对在重大发展方向选择时做出价值判断,以及在实施全过程中保障多专业高效协同等问题。特别需要以城市设计作为统领,全过程的协同各种设计资源及各管理部门,实现同向发力。深圳早期创新性地设立了一个官方的管理专门机构——城市设计处,发挥出了四两拨千斤的巨大作用,在若干重点项目上统筹引领,基本保障高质量的规划建设。

近年来,由于种种原因,这样先锋性的机构被不断“钝化”。在深圳最需要全面践行高质量发展的近十年时间里,以持续提高城市宜居性为使命、统筹各层级各部门协同推进推动高质量发展过程中所需要的主动担当的关键角色缺失了。特别是近年来城市空间治理体系经过”事权下放”调整之后,在市区两级之间,在多个的“总师制”项目执行过程中,深圳城市设计的价值观念,建设标准呈现出较大的差异化,主要原因是缺乏机制保证,好的设计观念无法得到持续传导和放大,其中多数被简单的替代甚至是替换,难以实现同向发力,影响了发展质量。

例如,城市夜景观营造方面,我们用相对超前的理念编制了一系列规划,但是在大规模建设过程中,特别是高密度中心地区的建设过程中,缺乏有效的管控和引导,难以落实预期目标。在无障碍城市的建设方面,规划理念不可谓不领先;但实施效果却难以保障。

未来,如何设定机构和机制,赋予统筹引领的角色和职能,以保障落实城市设计的整体意图,实现高质量的空间营造,是对深圳治理能力的一个巨大的考验。

每一座城市都需要有彰显城市品位的重点项目,以“点睛之笔”引领城市的高质量发展。深圳的重点地区确实需要精心打造的项目,但是,在在重点项目建设过程中,如果我们投入的仅仅是重金,却缺乏发展的精明和智慧,虽然一时看起来富丽堂皇、美轮美奂,但仅仅换来了大众与同行的惊艳,却没有输出可复制的经验,就难以起到引领和示范作用。而过度投资、过度设计的项目依然屡见不鲜。

表面上,对于经济实力雄厚的城市而言,这样做也无可厚非,但是由于城市是一个复杂的巨系统,在单点或者个别子系统远超于整体发展水平的投入,实际上对城市整体公共空间品质的影响并不显著,甚至可以说,这种做法并不足以证明我们是一座拥有足够的财富的城市,只是一种缺乏自信的表现。

城市整体风格特色的塑造,是深圳城市设计很重要的一个方面。深圳做了很多轮城市层面的城市设计研究,从城市的整体格局、系统特色构建层面提出了诸多设想与要求,从“带状组团城市”到“网络化集合城市”,从环深圳湾公共空间“上山下海”到全域“山海连城”等等,不乏建树。但是这种在地特征的追求,似乎关注的尺度一直偏大,经过了多年的大规模建设阶段之后,当我们被不断追问如何形成岭南特色时,才发现在街区和建筑尺度,缺乏针对岭南的气候适应性设计探索和表达,比如缺乏丰富的底层架空空间、空中露台、以及屋顶花园,对于骑楼和风雨连廊等传统岭南特色的设计传承也不够。个人认为,主要是因为缺乏自上而下的政策引导:我们的城市规划标准与准则和建筑计容规则,并没有鼓励和引导这种基于气候适应性的空间利用方式。

摄影 龚志渊

深圳的另一个特色就是高密度,城市建设区域空间集约度高,若干个高强度开发的中心地区都采用了“小街密路”的建设模式。深圳也是国内率先进入存量发展阶段的城市,广泛地开展了以有机更新模式为主的城市更新行动。而我国目前的城市建设相关规范或者技术标准,很多方面都不适应这种高密度开发建设模式以及广泛开展的有机更新,诸如消防登高面的设置、道路开口的设置等等,都需要做出主动的反馈、提出调整的建议,甚至利用特区的立法权探索深圳特色的技术规范或者地方标准。遗憾的是,目前还没有看到这方面的突破。

如果我们把着眼点落实到城市设计项目的技术层面,审视我们日常所接触的城市设计具体项目,他们作为一种服务于业主需求的产品,也还有很多不足的地方。比如,关于城市设计导则我们讨论很多,但是讨论往往也只聚焦在如何营造公共空间“容器”,而与最终想要的公共生活“内容”基本没有关系,对于公共空间的正确打开方式没有交代。直白一点说,就是我们的这种产品没有为用户提供合格的说明书。

经过了40年快速发展,我国的社会经济发展和城镇化进程都进入到了全新的阶段。虽然面临诸多不确定因素,但是可以确定的是人们对城市美好生活的向往,对城市品质、特色和活力的要求会越来越高。这对于我们的城市设计实践提出了更高的要求,也是对城市治理能力的考验。这样一种新形势要求下,深圳城市设计应该如何丰富和转型,如何引领和推动中国城市设计实践发展,确实是值得深入探讨的一个问题。我认为深圳未来的城市设计实践需要关注以下几个方面的考量:

要有清晰的方向感。要不断达成更加广泛的共识,对于什么是好城市、怎样是达成一个好城市的正确路径,有清晰的认识。

要关注城市设计实践的政策性。城市设计要从关注空间设计本身到关注政策和制度设计,不是简单的去设计空间,而是设计一种机制去产生空间。

要关注设计的时间性。从关注空间本身到关注时间设计,或者说是时空设计。在我们实现了从二维到三维的跃升之后,要争取探索如何实现四维设计。这使我们的时间性就不仅仅是以往所提到的一个发展时序安排那样简单。

要关注城市设计实践的社会性。城市设计师是以城市空间作为工具去干预空间的价值逻辑,并直面和解决社会问题,通过空间修补完成社会修复。所以更应该关注城市空间结构和社会进程之间的关系。应以社会空间的方法论作为基础,开展以社会修复为目的的有机更新。否则即使是有机更新也容易流于形式,重演空洞的城市美化运动,损害移民文化中有活力的异质类的社会自发力量。

城市设计师需要持续不断地提升能力。未来的城市设计实践,将以各种类型的伴随式服务为主要形式。专业技术人员一方面要不断破界,突破本专业视野以及维度的局限,提供综合视角的技术论证;另一方是要着重提高沟通能力,包容的心态是实现良好沟通的前提,兼听则明,要求不仅仅看见自己,还要看见和读懂他人。

最重要的是,城市设计师要有更强烈的使命感。深圳的城市设计,设计的不仅仅是深圳的城市未来,更重要的是,肩负起探索中国式现代化城市未来的历史使命。这样一个宏大的叙事,其实要从一些具体的细节和小事做起,我们应该坚持在实践过程中的每一个具体动作都带有这方面的考量。

–

相关阅读

作者 | 王泽坚

中规院深圳分院副院长

作者简介:注册城市规划师,教授级高级城市规划师。中国岩石工程学会地下空间分会常务理事,深圳市人大常委会城市建设与环境资源保护工作委员会委员,深圳市土木建筑学会副理事长,城市设计专业委员会副主任委员,深圳市勘察设计行业协会城市设计分会会长。1992年毕业于同济大学城市规划系,现任中国城市规划设计研究院深圳分院副院长。长期致力于快速城市化时期有效控制建设品质的多层次城市设计理论研究和方法实践,目前担任深圳湾超级总部基地的副总规划师、深圳会展城的副总规划师以及海上田园城市副总规划师。

原文始发于微信公众号(城PLUS):王泽坚:深圳城市设计的得与失

规划问道

规划问道