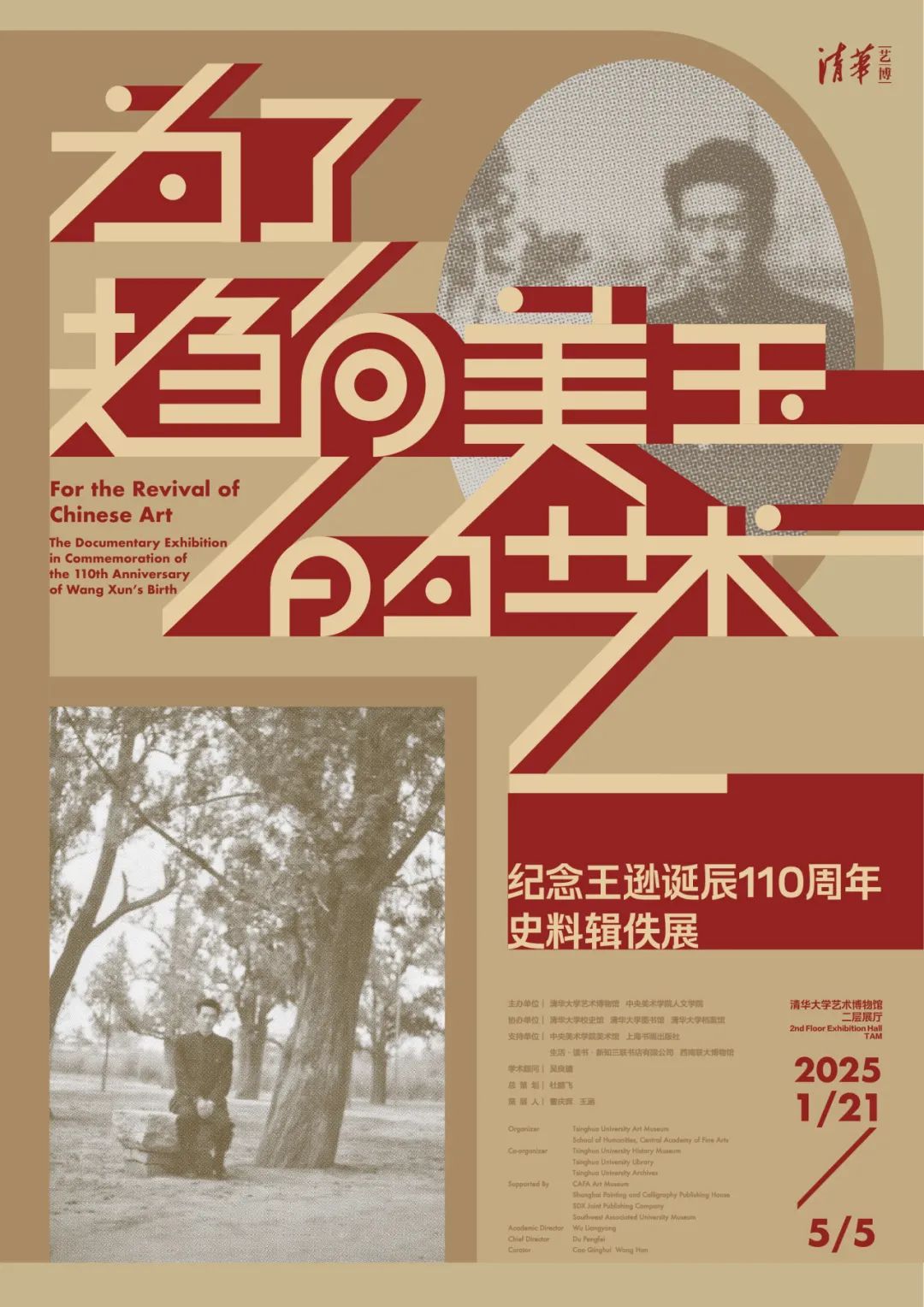

为了趋向美玉的艺术:纪念王逊诞辰110周年史料辑佚展——王逊遗著整理出版座谈会发言摘要

杨乐 生活·读书·新知三联书店学术分社

今天上午的新书发布会上,冯金红女士已经阐发了三联对王逊先生的理解以及出版《上水船:王逊与现代中国的艺术理想》这本书的立足点,我想通过这部书稿,简单谈一点对王涵先生独特写作方式的个人体会,以及为什么说这本书是一部严谨的学术评传。

2023年岁末,王涵先生联系到三联,将部分访谈稿交编辑审读。正好那些日子我因为眼疾刚做完手术,躺在病床上什么都做不了,于是用手机的屏幕朗读功能听完了全部样稿。尽管眼睛看不见,但王逊先生作为一个人的一生以及他毕生的努力和追求却在心中逐渐立体鲜活起来,尤其是他的学术传承和美学理念,让我对新中国早期的艺术史有了全新的感受。原来,美术史教材从原始工艺美术写起是可以有另外一重理解的。不仅如此,围绕着王逊,书稿还有更多熟悉或不熟悉的人物、事件、机构逐一登场,铺展出纷繁交错但又脉络清晰的内在关联,让人对固化的习见有了重新的认识。出院后,我们编辑部的几位同事都认可这部书稿的价值,于是到王涵老师家拜访,这才进一步了解到他如何历时30多年,寒暑不断、矢志不渝地收集、整理与拼合整理王逊先生著作的细节。可以说,王老师这么多年的工作本身就是一个动人的故事,但一开始直接打动我的,还是他通过文字呈现出对历史的态度、洞见以及书写历史的方式。

考虑到身体原因,王老师最初设想是由他口述,以访谈的形式成书。但后来发现这样操作起来很困难,因为实际上根本没有人可以代替他写作。从搜集材料开始,王老师的工作就带有很强的学术性,“三联学术通讯”微信公众号发出的《王逊史料辑佚小史》详细梳理了这个过程。到了写作阶段,则面临着新的挑战,为了能让王逊这位几乎片纸无存的历史失踪者真正令读者信服,王老师尽量做到无一字无来历,提供了大量材料出处(为了不影响阅读的连贯性,最后统一处理为每章的章后注)。同时,王老师也受到很好的传统学术训练,特别强调要严格辨析史源史料,避免从文字到文字,仅就字句表面建立简单关联,而是更注重历史上人与事的深层次内在逻辑。行文表达上则是字斟句酌,显白与隐含的分寸把握都是经过深思熟虑的,这一点与当下大量的所谓学术的论文体写作还是很不一样。大家都知道,王逊先生晚年遭受了不公正的对待,走得凄惨。而作者则是王逊先生未曾谋面的亲戚,但全书非常克制地跳脱出对个人遭际的情感表露,专注于通过点点滴滴拼合出的资料去呈现王逊先生从学术酝酿、积累到作用于现实、创建学科体系、著述写作的学术人生,以及与他形成交集的不同领域的知识分子为复兴中国文化、重构文化品格和民族精神所做的共同努力。

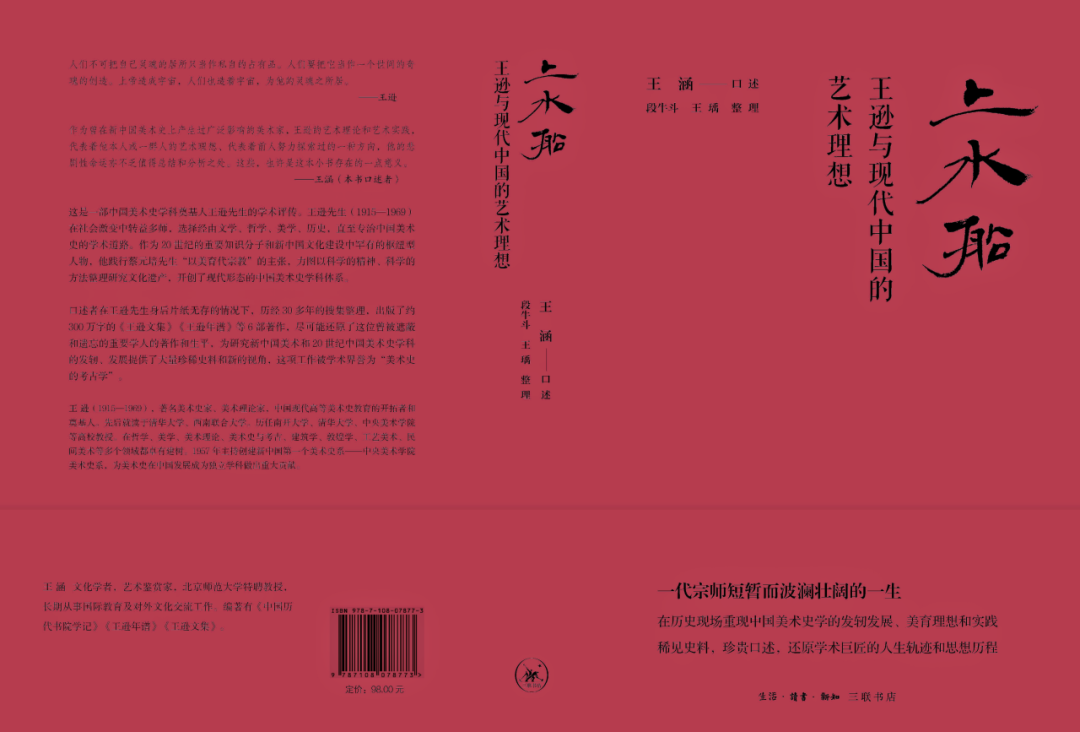

最终,在成书的《上水船》中,读者不仅可以非常详细地了解到王逊先生的生平、教育背景、学术轨迹,也能深入学术人物的核心思想、研究领域及其形成的理论体系,认识王逊先生在中国美术史学科上的贡献和曾经有过的论争。王涵先生凭借非凡的耐力和执着,提供了一份珍贵的“集体记忆”之外的“个体记忆”,让我们看到一段被遮蔽的、习而不察的历史,看到现代意义的美术史学科如何发生、发展,看到王逊先生这代知识分子如何在时代的洪流中砥砺前行,从无到有为新中国的文化建设奠基立业,而这一切正是我们今后展开文化工作不能忘却的坚实基础。

宋林鞠 生活·读书·新知三联书店学术分社

《上水船》的出版缘起于2022年10月,那时,中央美院人文学院图书馆副馆长王瑀联系我,说一直致力于辑佚、研究王逊著作的王涵先生因视力问题,可能无法完成他的终极目标——一部《王逊传》,中央美院青年教师段牛斗正在为他做访谈口述,算是抢救性地保存下些资料和线索。当时,访谈已做完第三次,内容整理成文,有一个整体标题叫作“纸片儿里的学术记忆”。我读后有很大震动,说“耳目一新”都太轻巧了,也不是“微观”“宏观”所能概括,口述者对前因后果的爬梳于无声处听惊雷,撬开了一个相当有质感的世界。我很快将访谈文稿传递给编辑部。

2023年1月,我约了社里冯金红、杨乐两位老师一同拜访,在王涵先生府上见到了他历经40年搜集整理的王逊遗稿,妥妥帖帖地收在十几个樟木大箱里,其中不少是从物理意义上的破碎状态中修复而来,都做好了类例分明的编目。那时我才第一次感知到史料辑佚意味着什么,这是生活在数据文献电子化时代的人难以想象的。

访谈工作仍在继续,王瑀先生后期也加入进来。六次访谈,时间从2022年9月持续到2023年6月,在23年9月有了初稿,形式为一问一答的访谈。通读全稿后,我们希望书稿能聚焦在口述者一人的声音上,更加沉浸,不被打断。王涵先生接受了建议,由他自己再次统稿。段牛斗先生的第一次访谈,作为附录一“关于王逊遗著搜集整理的访谈”,内容独特而真切,最能体现发起此事的初衷。

统稿过程显然不比访谈口述轻松,在接下来五个月多月的夜以继日里,我似乎瞥见了学术评传写作的底色——一道奇异的声部,一种交错互构,通过作者所经历的,在周遭世界生活和观察到的,让传主的生命在沉默中重新奏出声来。这个仅在前言和后记中出现的“我”,除了尽所有力量理解、拼合和写下来之外,没有其他的顾虑。这样,到24年2月,我拿到了出版意义上的书稿。

王涵先生牺牲了身体健康,这种身体上实在的减损让作品生长出一种极为坚实的质地。除了正文五章,《上水船》附录的专名术语与人名索引,也是一个完整的知识体系,所涉及的学术概念、文化专名、组织机构等,极大程度地保留了其历史语义,均可作为史料线索,超过一般性检索价值。

最后我想对美编蔡立国老师的工作略加说明,他在通读全稿后,对传主本人和全书气质有一个把握,定下了一个砖红色基调,同时花了许多时间为封面选纸,希望封面的红更加湿润、有水气,与内文形成对照——王逊先生是在“上水船”的巨流中奋力前行,一砖一瓦地建设现代中国的艺术理想。实体书正式出来后,同事告诉我说,这个封面在阳光下显得波光淋漓,凑近看又如同红玉,安静着,却能把人引去。

段牛斗 中央美术学院人文学院暨非物质文化遗产研究中心

简要回顾《上水船》的缘起——2015年,“奠基:王逊先生与中国的美术史学科——纪念王逊先生诞辰100周年座谈会暨学术研讨会”在中央美术学院举行,我参与部分筹备工作,因此认识了王涵老师,而且之后一直有联络,逐渐熟悉了他对王逊史料收集、整理和研究的经过。由于我对人类学、社会学的兴趣,以及从事田野调查的经历,深知学术研究除了方法和知识的更新,整理学者历史记忆,记录知识生产过程,也有不可或缺的意义。大约2020年,跟王老师提到访谈的想法,在2022至2023年,与同事王瑀先后进行6次访谈,并整理成文。

关于这项工作的价值,首先,王逊先生学术遗产的影响无须赘言;其次,王涵老师受过专业学术训练,而且对这项工作非常执着,近40年的整理工作充满艰辛和挑战;第三,这项工作突破了常见的美术史研究范式,将学术史置于中国近现代文化、社会变迁的宏大背景之中,必定带来非同凡响的意义。2023年的“美术史再出发:第十七届中国高等院校美术史学年会”在中央美院举行,我对主题印象很深,既然是“再出发”,我个人的理解是要重溯美术史学科知识和方法的源头。“一切历史都是当代史”,在学术发展进程中,知识生产的速率并不总是增长的,也会出现减缓、停滞乃至遗忘,另外,在传统的图像学、文献学之外,美术史写作也需要新的形式。与王逊所在的时代相比,美术史作为历史学的分支,为了应对当代社会的多元化发展,需要兼有历史主义的方法和文化主义的视野,发掘容易被人忽视的领域。

本书的编写过程,是我接受学术史教育的重要机缘,不断获得各种各样的收获和感动,感谢王涵老师和三联书店各位编辑的支持,以及清华大学、中央美院呈现的精彩展览!

王瑀 中央美术学院人文学院

我是半道儿才上“船”的,登船时间是2023年3月31日。这天下午,王涵老师来到美院,由我继续对他进行访谈。这之前,我跟曹庆晖、王浩两位教授一道去他家瞻仰过他耗费心力、精力与财力搜罗来的王逊先生史料——王涵老师常戏称为“纸片儿”,他非常珍爱这些“纸片儿”,不仅一一编号做了清单,还订做了十一个樟木箱保存,上面镌刻“王逊文库”四字,犹如纪念碑一般堆放在他家客厅。数十年来,王老师以一己之力,抵抗岁月的消磨,为我们保留和拼凑起了王逊先生的身影。我们逐一翻看每一箱资料,那种触摸历史的质感与屏息凝视的心跳,至今令我难忘。著名美术史家尹吉男先生一直关心王逊资料的发现、整理与出版。他和我说,应该对王涵先生做一个系统的访谈,我将此意转告王老师后,他坦言访谈工作已经展开,并且是由我院文化遗产学系段牛斗老师发起的。段老师曾多次开展田野调查,在采访方面富有经验。在他的提议下,《上水船》得以发舟启航。

我对王涵老师共进行了三次访谈,主要涉及美术史教材、国画论争与中国美术史学科建立等部分。访谈前,我拟定问题与王老师沟通确认。访谈时,既做笔记也做录音。访谈后,根据问题提纲和录音内容结合史料整理成文字再供王老师审阅修改。访谈的地点就在美院北门外小白楼的佳作书局内。王老师提到了许多我所不了解的历史和人物,使我备感考验,也是一种难得的提升。他对20世纪中国美术史的学科发展和诸多现象有着独到的认识,也给我很多启发。

《上水船》的出版是一个重要的文化事件。它不仅全景式地再现了一位知识分子被湮没的学术人生,更承载了播迁一个多世纪引发无数人为之奋斗的中国艺术理想。从建立起“王逊文库”,到这本学术评传的出版,王涵老师用近40年的努力为王逊先生“树碑立传”。然而,这显然不是终点,而是又一个新的开篇。对于今天中国美术史事业的继承者们来说,传承和弘扬王逊先生的学术精神与艺术理想尤为重要。明年是王逊先生《中国美术史讲义》印行70周年。应当以此为契机,从学术史、学科史的高度,持续深入展开王逊中国美术史教材写作、学科体系、研究方法等方面的研究,鼓励不同领域学者加入进来,形成研究合力,促进学术发展。

中央美术学院

文化遗产教学联盟

原文始发于微信公众号(美术遗产):会议资讯丨为了趋向美玉的艺术:纪念王逊诞辰110周年史料辑佚展——王逊遗著整理出版座谈会发言摘要

规划问道

规划问道