深化“多审合一、多证合一”审批制度改革

为深化“放管服”改革、优化营商环境,结合自然资源部门机构、职能调整,上海围绕“高效办成一件事”,从规划资源管理的业务逻辑上突破创新,重塑业务流程,加强体制和技术支撑。通过“减环节、减时间、减材料、减跑动次数”,破解项目审批“事项多、环节多、时间长”的难点。审批制度方面,合并同一阶段规划土地不同事项,构建“多审合一、多证合一、多验合一”的主线审批框架;开展多测合一、区域评估、用地清单制等辅线事项改革。加强建设项目规划资源审批与不动产登记联动,开展“交地即交证、竣工即交证、交房即交证”。体制机制方面,按照“一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责”优化内设机构设置,实现审批事项划齐。信息化支撑方面,以信息系统整合融合为抓手,提升审批效能与智能化水平,强化规划资源内部管理监督。

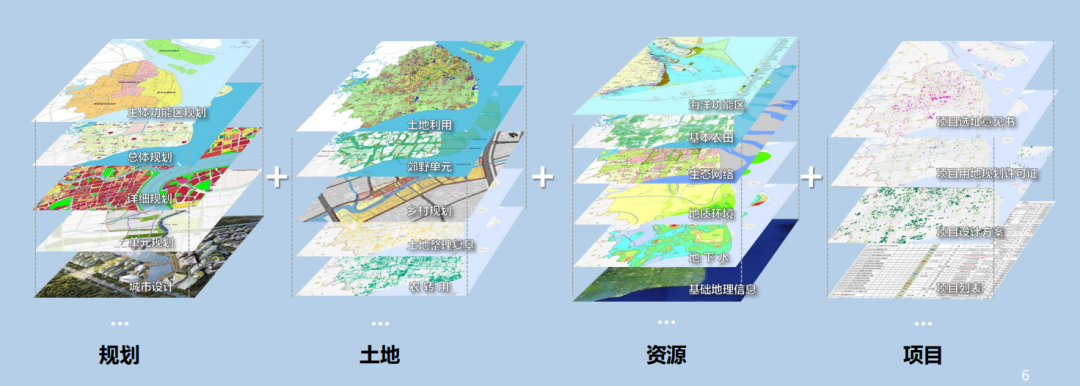

优化主线审批框架。一是以“一张蓝图”统筹项目实施。在“多规合一”国土空间规划体系的基础上构建动态更新的“一张蓝图”,作为项目推进、并联审批的工作底图。二是合并同一阶段不同审批事项,实现“多审合一”。将规划选址和用地预审合并为“规划土地意见书”审批,将方案审批由多部门分头受理审批改革为规划资源部门“一口受理、内部征询”,实现“多审合一”。三是整合规划用地管理,实现“多证合一”。将建设用地规划许可证、建设用地批准书合并为新的建设用地规划许可证,在划拨项目批准文件中整合划拨决定书管理要求,实现建设用地“三证合一”。进一步探索建设用地规划许可与建设工程规划许可“两证合一”,核发“建设项目规划许可证”。四是推行竣工验收“多验合一”。将规划核实、土地核验和城建档案验收整合为竣工规划资源验收,同步开展地质资料汇交和地名核验,实现竣工验收“五合一”,并将规划资源竣工验收纳入建设项目综合竣工验收。

健全国土空间用途管制制度

为进一步发挥用途管制制度在国土空间规划体系中的核心枢纽作用,按照自然资源“两统一”职责,深化国土空间用途管制体系顶层设计,全力打造“全域全要素全过程”的国土空间用途管制体系。

坚持实施国土空间分区分类治理。落实中央18号文“以国土空间规划为依据分区分类实施用途管制”的要求,对城市开发边界内、外的建设行为,统一实行“详细规划+规划土地许可+地类变更”的管制方式;对城市开发边界外非建设行为,依据覆盖郊野地区的各类详细规划,实行“管制依据+备案+监测”的管制方式。考虑到增加管理弹性,管理依据既可以是各类详细规划图则,也可以是规划实施深化等要件。同时,综合考虑项目类型、用地规模、环保要求等因素以及开发边界外的资源禀赋,科学制定空间准入清单。

持续完善全要素用途管制规则。制定差别化的空间准入规则,形成“永久基本农田-耕地保护空间-其他耕地保护空间”的耕地保护格局,对自然资源利用行为进行“横向到边、纵向到底”的全面管控。严守“上海2035”总体规划明确的耕地和永久基本农田,以审批、核准、备案、监测监管等为管制手段对农用地实施用途管制。制定《上海市国土空间用途管制实施细则(试行)》,将耕地“三位一体”保护目标、指标与要求,同各类生态、城乡、农业农村设施建设项目与农业结构调整行为(共12类)的空间用途管制制度设计相结合,差异化设计国土空间用途管制程序和操作细则,实现全域全要素全流程国土空间用途管制。

进一步优化国土空间用途管制制度,深入推进郊野地区规划实施。一是从耕地“流出”为主的“单向”用途管制拓展到全地类流入流出“双向”用途管制,规范统筹各行业部门的资源开发利用行为。二是从二维平面用途管制拓展到三维空间用途管制,从单一要素的土地用途管制向空间要素的复合利用延伸(林水复合、耕地复合、林地复合),实现“向立体要空间”。三是借力规划资源空间治理“数智化”转型升级,依托上海量子城市建设,面向总规一张图、资源一盘棋,通过时空数据赋能,实现空间统筹、综合管控。

推进用地用林联动审批

并拓展到用海联动审批

2025年初,上海市规划资源局制定了优化营商环境的行动方案(8.0版改革文件),落实自然资源部推动用地用林用草用海联动审批工作要求,明确部署开展用地用林审批联动。

一是共享“多规合一”的一张蓝图。构建了动态更新的国土空间规划“一张蓝图”(空间数据库),向市、区两级政府管理部门、行业单位、技术审查部门开放共享。相关部门编制专项规划时尽量避让或少占耕地、林地,实现“一张蓝图”统筹空间资源配置。二是在重大建设项目中开展“五票统筹”。对于新增建设用地、林地占补平衡、绿地占补平衡、水系占补平衡等空间指标进行统筹安排,提升资源配置效率,推进项目实施。三是建立行政协助制度。依托市政府办公厅的行政协助系统,规划资源部门在项目空间准入、方案审批、规划许可审批中,同步征询相关部门意见,实现了“统一收件、统一受理、内部分送、同步审批、统一发件”。

上海在推进用地用林联动审批的基础上,持续深化“多审合一”改革,对于涉及码头、海塘、水闸等涉海构筑物的项目,进一步探索用地用林用海联动审批。

你“在看”我吗?

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):上海:深化“多审合一、多证合一”审批制度改革,完善规划许可和用途管制的探索与实践

规划问道

规划问道