编者按:“在深圳这座以速度闻名的城市,有一片海湾却选择了慢下来。”

21世纪初,深圳湾仍是边防管制区,这片荒滩阻隔了市民亲海的可能。直到2011年公园开放,它成了市民观鸟、骑行、邂逅日落的“城市客厅”。深圳湾公园的成长,像一场无声的博弈——一边是城市扩张的野心,一边是自然守护的倔强。中规院深圳分院有幸以长期跟踪、伴随服务的方式,见证了深圳湾公园20余年的设计与建设,开启了系统性实现深圳滨海城市意愿的综合发展计划。

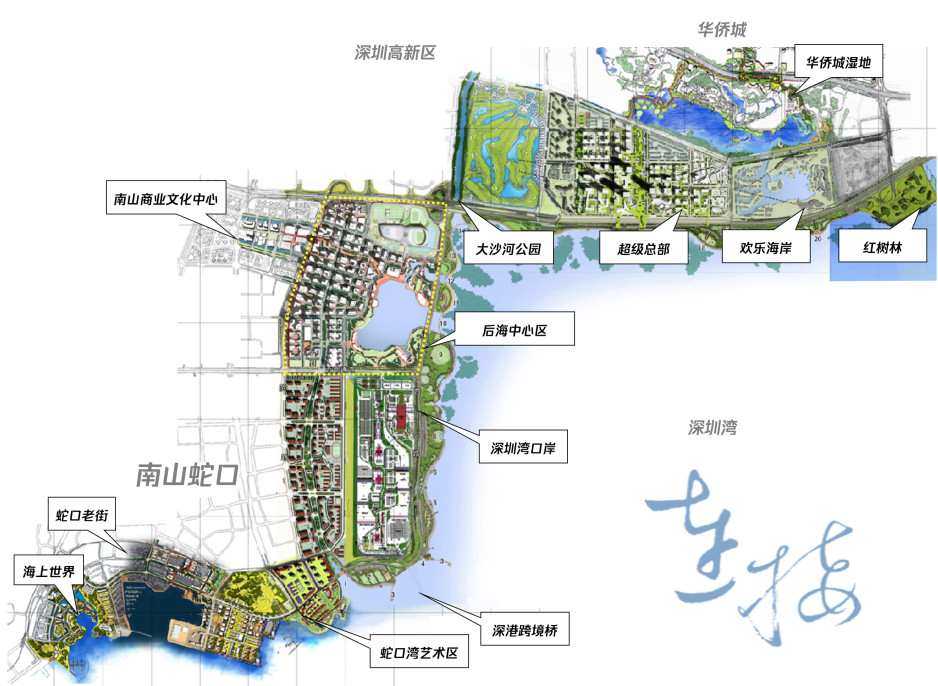

深圳湾,这片镶嵌在都市边缘的蓝绿弧线,曾是深港双城的边境,是候鸟南迁的驿站,也是深圳人心中最柔软的诗意栖居。1999年滨海大道建成通车,城市陆地向滨海扩展,深圳进入滨海城市的发展阶段。2004年,中规院与美国SWA以“连接”为主题,提出了独特的红树林生态景观恢复为特征的滨海生态景观带规划方案,在公共活动最密集地段和生态高敏感度地段建立有机关联,为市民和游客提供了休闲娱乐、自然观光等多种体验方式,集中展现了深圳现代滨海城市魅力和形象。2011年,深圳湾公园ABC段建成开园后,便迅速迎来了世界大学生运动会在“春茧”中开幕的高光时刻。深圳,通过深圳湾公园,面向世界,面向海洋张开了怀抱。

于我个人而言,今年恰是我从业20周年。应该讲,师傅领进门的那一天,我便开始了从深圳湾公园到下沙、超总、后海等沿线片区“马拉松”式的规划伴随与实践。深圳湾公园的规划与设计,不仅是物理空间的蓝图勾勒,更是一种理想生活与生态共生方式的营造。

深圳湾,释放了深圳对滨海城区的想象,作为离深港共建国际化都会核心最近的滨海地区,生态、社会、经济、人文、交通等要素在此高度汇聚并沉淀,我们试图在城市与海洋的交界处,在多元需求、多方博弈的过程中,谱写一曲生态与文明的协奏。

“深圳湾公园不是一个普通的滨海城市公园,它是介于自然与城市之间的特殊存在。”朱荣远先生的这句话,道出了深圳湾设计的灵魂。

翻看当年的深圳湾公园设计说明书,和当下干巴巴的八股文是何其的卓然不同。

“连接”是一种语言,也是一种边界与边界的对话方式。

“连接”成为这一地区的功能主题,城市空间的生长逻辑在这里全面展现给生活在城市中的人,引导城市发展的人和评价城市发展的人。被设计物化的深圳湾滨海公共休闲带,事实上提供的就是一个城市文化的表述机会。

体验“连接”有可能成为深圳城市独特的城市生活方式。

设计“连接”有可能成为深圳城市的文化主题。

实现“连接”,展开人类与大自然的友情对话。

深圳湾公园的建设不仅是对于现状滨海大道南侧僵直岸线的简单柔化和景观提升工程,而是深圳湾地区生态环境的修复工程,更是和谐深圳在兼顾城市发展和生态环境保护方面向世界示范的一个窗口。根据2003年深圳湾概念规划提出系统的策略,市政府决策调整了原来预留填海的计划,规划部门提议开展十五公里滨海休闲带的国际咨询,稳定深圳湾滨海的城市增长边界,这是贯彻“城市双修”理念和构建和谐社会的一次重要实践。深圳湾公园建成后,在深圳乃至珠三角范围获得社会民众的广泛认可和好评,多次获得国内外规划设计大奖,特别是在2013年 “深圳公园之最”的公众评选活动中为深圳市民最喜爱的城市公园。深圳湾公园提供丰富滨海场所体验来满足人们身心需求的同时,更令人欣慰的是深圳湾的湿地生态系统也得到了维系和改善。

此外,这二十年间,顺应深圳城市多中心和新增功能需求的发展趋势,由深圳湾公园激发带动的环深圳湾地区10平方公里城市土地和超过1300万平米建筑价值的显著提升,奠定了其“粤港澳大湾区世界级城市群巅峰之地”的城市理想。

市民以为是,部门以为是,设计师以为是——深圳湾属于所有人,因此面对不同视角的多元诉求,我们所追求的更多是朱荣远先生常挂嘴边的“大家以为是”,一种“共识”的最大化。

2022年规自局、城管局、工务署及中规院、北林苑深圳湾项目团队回顾复盘会合影

博弈中,中规院在深圳湾逐渐摸索出一套逻辑法则:我们以生态性、公共性为坚守的价值底线,以小系统服从大规划,但大规划必须敬畏自然。妥协与坚持的边界,在一次次拉锯中变得清晰。规划师不是永远的胜利方,但深圳湾的韧性,恰恰也在于它的一些“不完美”。这些“进与退”的原则不仅表达了深圳湾地区的特色,通过景观设计手法将城市设计的目标与关键原则具体化的同时,释放了“尊重自然和鼓励参与”的态度。

二十年间,红树林在盐碱地里依然倔强生长,黑脸琵鹭选择在此停歇,市民用脚步投票,将这里变成了观鸟、骑行、日落的“城市客厅”。自然的力量,在人为的留白中悄然复苏。

深圳湾的规划始终面临一个核心命题:如何在城市开发与生态保护间找到平衡。

2004年深圳湾滨海休闲带设计之初,设计师提出“自然为主体”的理念,将红树林段划为“不作为”区域,限制人工干预,保留滩涂供黑脸琵鹭等候鸟栖息。虽然面对市民日益高涨的亲海活动需求,但规划设计权衡利弊后最终还是秉持“以鸟为先”的理念,将“迁徙的鸟类和深圳湾蔓延的湿地红树林”作为第一需求主体,我们需要保护和修复海湾生态湿地、创造安全、静谧的自然环境──一个宜“栖”宜“生”的动植物生存环境。通过疏解人类活动区域,设计了快慢两套自行车系统,也划定核心保护区与市民活动区。既保留鸟类栖息地,又开辟远眺红树林的观鸟点,根据鸟类活动密度,在场所设计中反向引导人群活动密度。最终,深圳湾成为全球候鸟迁飞路线上重要驿站,同时市民仍可最大限度亲近自然。

早期填海工程被视为城市向海扩张的象征。早在在1986年的深圳市总体规划中,曾经一度想考虑深圳机场的选址放在深圳湾,老一辈的中规院人从长远规划合理的角度,在国务院的会议上,陈述并坚持机场选址黄田的方案,最终在深圳市政府多方共同努力下,确定选址宝安;1995年滨海大道建设时,填海方案又一次计划大规模延伸陆域,目前大家可以到侨城东路与滨海大道交叉点处,看到当年进一步南延计划的痕迹。

在2007年深圳湾滨海休闲带深化设计中,为落实国家海洋局《关于加强海域使用管理工作的通知》中“严格控制围填海规模”的要求,同时考虑广东省海洋局的建议,经过多轮论证,最终将填海规模从原竞赛方案的300公顷大幅压缩至50公顷,是多因素权衡后的折衷结果。

在确定填海规模后,项目组建立了大尺度物理水工模型,用以模拟控制人工岸线填筑规模和形态对于湾区水流的影响,优化调整了岸线形态,为填海分布提供了科学依据。最终,自然滩涂得以保留,红树林在盐碱地中顽强生长,成为深圳湾生态复苏的标志。

欢乐海岸规划初期,曾设想在滨海大道南侧建设摩天轮,作为“山-海-城”轴线的视觉焦点。然而,该区域靠近深圳河口红树林湿地,大型构筑物可能干扰鸟类栖息。

这是一个城市地标塑造与生态保护的矛盾。但规划依然坚持生态底线原则,2007年经多方论证,摩天轮方案因生态敏感性被取消,转而以“水街”和开放广场串联功能。欢乐海岸最终以低干预设计融入自然,成为市民休闲与生态共存的范例。2021年,在更合适的前海湾心,“湾区之光”摩天轮投入运营,迅速成为集滨海休闲、文化旅游、艺术体验、生态办公为一体的宝安欢乐港湾的浪漫 “顶流”地标。颇有一番“失之东隅,收之桑榆”之感。

特区初期,深圳湾作为边防禁区,沿岸密布铁丝网,市民无法近海。2011年深圳湾公园开放后,边防管控与公共空间得到了显著改善,两者很好的实现了管理的创新协调。但2015年11月,我在带队调研深圳湾的时候,突然发现沿着海岸线架起一道500米长的铁丝网,震惊之余随手发布到了微博之上,并快速反馈给规划和城管等相关主管部门。此次“边防围网事件”在媒体和网络平台快速传播,引起市民广泛关注,充分体现了深圳市民的公民意识以及对深圳湾的热爱。

通过相关单位以及人大、政协代表与边防部门的多方协调,重新全面评估安全需求,在短短的22天后,已经建成的铁丝网悄然拆除。应该讲,这件事体现了深圳社会广泛的生态意识与公共生活场所的价值取向,这种民意的共识既是拆网的前提,也成为了城市文化的一部分。此次事件足以成为深圳改革发展的一个亮眼的注脚——我们用自己声音,让深圳更美好,最终进一步推动了深圳湾从“边防禁区”向“市民客厅”转型,成为开放包容的象征。

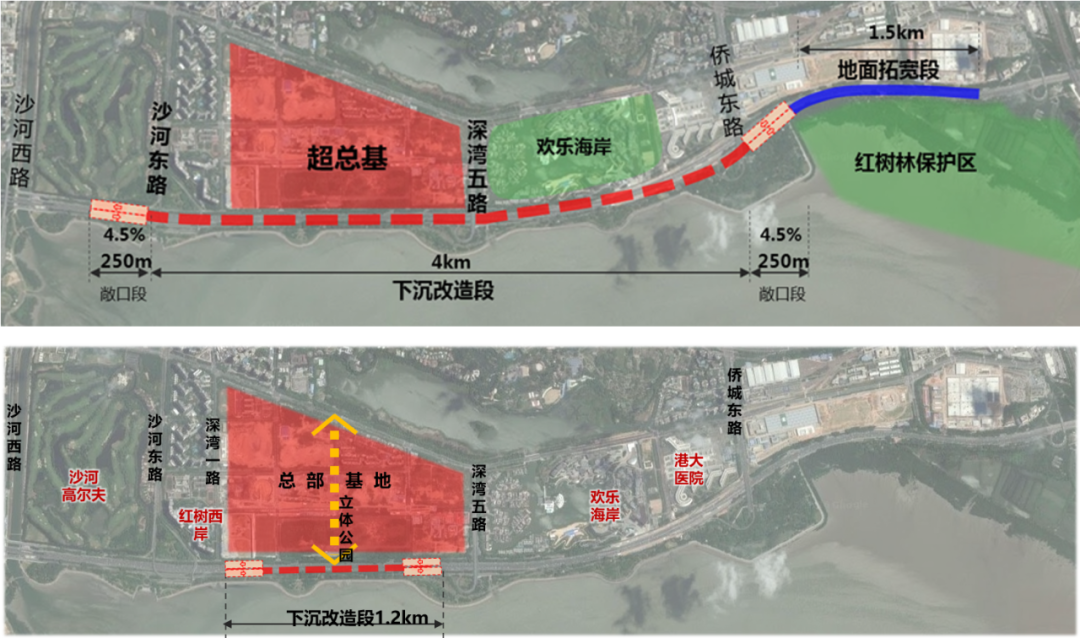

滨海大道曾是横亘在城市与海湾间的”硬边界”,影响着生态与生活的连续性。深圳湾公园的建设虽柔化了原有边防巡逻道的生硬感,但在滨海可达性上仍有提升空间。在深圳湾超级总部基地规划过程中,设计团队曾提出中央绿轴上跨方案以保留滨海景观特色。后经多方论证研究,为更好地连接城海空间,最终形成了滨海大道下沉的创新方案,通过立体化改造释放更多地面空间。

在有限度的工程量之下,释放了超10万平米空间,极大的扩展了深圳湾公园的腹地空间,协同超总中央绿轴,打造超过30万平米的城市滨海公园,一个面向未来的“超级T台”。目前虽然面临施工期局部拥堵的阵痛,但我们相信在最终公园完成后,亦将成为深圳城海缝合的典范。

2020年,深圳湾一项航道疏浚工程规划引发了广泛关注。该工程计划开辟17公里航道以配合”海上看深圳”旅游项目,但支持项目的环保评估报告,弱化了新开航道工程可能对红树林生态系统和候鸟栖息地造成的影响。在热爱自然环境的深圳市民、专家和环保组织的积极参与咨询和质疑,有关部门高度重视各方意见,经审慎评估后终止了项目。这一过程展现了深圳社会在城市发展中平衡生态保护与城市建设需求的共识,也体现了市民自发守护深圳湾,让深圳湾不再只是某个部门的湾,而成为城市湾和市民共有的湾。

深圳湾的二十年,是一部城市发展需求与自然生态保护博弈的微观史。每一次冲突,都在重塑城市的价值观,是对“无界、共生”理念的解释和再定义。如今的深圳湾,既非纯粹的自然保护区,亦非完全的城市公园,深圳湾沿岸地区是一处分类分区分时“动态平衡”的自然、人与城市共生的生命场域,有国家级红树林自然保护区的边界,也有在远离保护区外地方建设的新城市中心,更重要的还有绵延十五公里的深圳城市滨海公共生活的场所。未来的深圳湾,或许仍有博弈,但正是这些博弈,让城市在生长中保持清醒,让文明在争议中走向成熟。

二十年后的深圳湾,仍在生长。填海区沉降渐稳树荫渐密,高标准的滨海骑行道也已全线贯通,“1314号”灯杆的路标镌刻相约誓言,自然教育径串联起红树林与候鸟故事。那些曾被略有诟病的石凳,在风吹日晒中磨出包浆,反而成了市民心中“粗犷的浪漫”。

未来,这里或许会有更多新技术、新场景带来“温柔的冲突”:智慧灯杆圣诞树似的功能集成,造型还需隐入自然;市民渴望沙滩与泳池,但滩涂的固沙能力和生态敏感性依旧存疑;低空经济带来无人机和eVTOL与鸟类的噪声影响与飞行安全有待进一步论证……这座城市需要这样的公园:它不迎合所有需求,却尊重每一种声音;它不追求永恒完美,却允许时间沉淀出答案。深圳湾的博弈从未停止,但正因为如此,它始终鲜活,始终属于每一个热爱它的人。

正如朱荣远先生所言:“深圳湾的文明,藏在市民端起相机观鸟的自觉里,藏在志愿者清理捕捞网的背影里,也藏在每一次‘该不该放风筝’的争论里。”当自然与城市在此和解,当管理者的“顶层设计”与市民的“微观体验”达成共识,深圳湾终将成为一座永远“生长中的公园”——不完美,却真实;不宏大,却深邃。

潮水依旧日复一日地漫过滩涂,而深圳湾的传奇,仍在书写。

作者简介:同济大学城市规划系,教授级高级城市规划师,中国城市规划学会城市影像学术委员会委员。先后参与了十多个城市的涵盖宏观战略到详细设计等各类型规划项目50多项,曾获得ISOCARP国际青年规划师优胜奖和3项国优一等奖、1项国优二等奖、二十多项地方优秀规划奖项。目前主要以城市设计、城市更新等作为负责的主要研究方向,代表项目有《深圳湾15公里滨海休闲带》、《下沙社区城市更新规划》、《深圳湾超级总部基地城市设计》、《澳门新城区总体规划》、《芦山县飞仙关镇综合规划设计》、《深圳大空港综合规划》、《国际会展城综合规划》《深圳罗湖蔡屋围城市更新研究》等一系列从规划到建设全过程跟踪的规划项目,具有相当丰富的伴随规划实施经验。

来源:城PLUS.

从深圳湾公园到深圳大空港地区——规划伴随与设计引领

朱荣远:长期伴随、实事求是与及时优化的城市设计——深圳城市设计实践的若干感想

关于总设计师制度实践的思考

原文始发于微信公众号(规划中国):深圳湾公园:廿年生长,一场自然与城市的温柔博弈

规划问道

规划问道