五四青年节 Youth Day

在当前经济新形势下,青年就业问题已经成为社会各界深切关注、高度重视的焦点议题。实现青年高质量充分就业,既关乎民生改善与经济增长,也为广大青年创造了更广阔的发展前景。习近平总书记强调,促进高质量充分就业,是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。

值此五四青年节来临之际,本文希望通过解析新时代青年就业空间变化趋势、内在成因及规划对策,以期为促进青年高质量充分就业提供提供有益参考与创新启发。

青年就业空间观察

01

受青年择业观念转变、产业结构转型升级等多重因素影响,青年就业空间近年来出现了一系列新现象与新趋势。新经济业态集聚的中心城区、风景地区、科创社区等新兴场景, 逐步发展为青年群体就业的重要承载空间。

观察一

创新生态孵化杭州“六小龙”

中心城区吸引青年回归

2025年伊始,在 AI 大模型、仿生机器人、脑机接口等前沿科技领域,六家来自杭州的科技新锐企业(杭州 “科技六小龙”)强势出圈,迅速成为全球瞩目的焦点。“‘科技六小龙’为何齐聚杭州?”成为2025年所有城市的开年第一问。

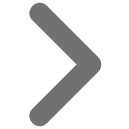

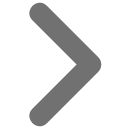

从空间分布特征来看,杭州 “科技六小龙” 均未诞生于传统外围产业园区,而是孵化在中心城区的湖滨片区、艺创小镇和人工智能小镇等科创社区。这些区域成为青年就业集聚的新兴就业机会地区,吸引着青年回归中心城区(见图1,图2)。

图1 杭州中心城区内2020-2023年25-34岁青年就业比例变化分布

(来源:课题组绘制)

图2 杭州中心城区四类青年就业圈分布

(来源:课题组绘制)

例如游戏科学所在的艺创小镇,依托中国美术学院、浙江音乐学院、西湖大学三所高校,形成动漫游戏、影视制作、文创设计为核心的创新生态。小镇周边集聚企业超过3000多家,其中影视制作、动漫游戏等文创企业占比达70%以上,带动约1.5万青年就业(见图3)。

图3 杭州艺创小镇青年创业立业环境示意

(来源:网络资料)

观察二

“蓝色珠链”镶嵌科创社区

风景文化地区吸引创新青年

自2019年至今,经过五年建设,长三角生态绿色一体化发展示范区的就业规模实现稳步增长,年均新增就业人口6万左右。特别是在淀山湖周边湖荡河网集聚形成的“蓝色珠链”上,随着水质提升与生态环境的大幅改善,以“锚机构”(Anchor Institutions,指科研型高校、研究院所和大型科技企业)和前沿创新企业为引领,带动形成一批风景中的科创社区。

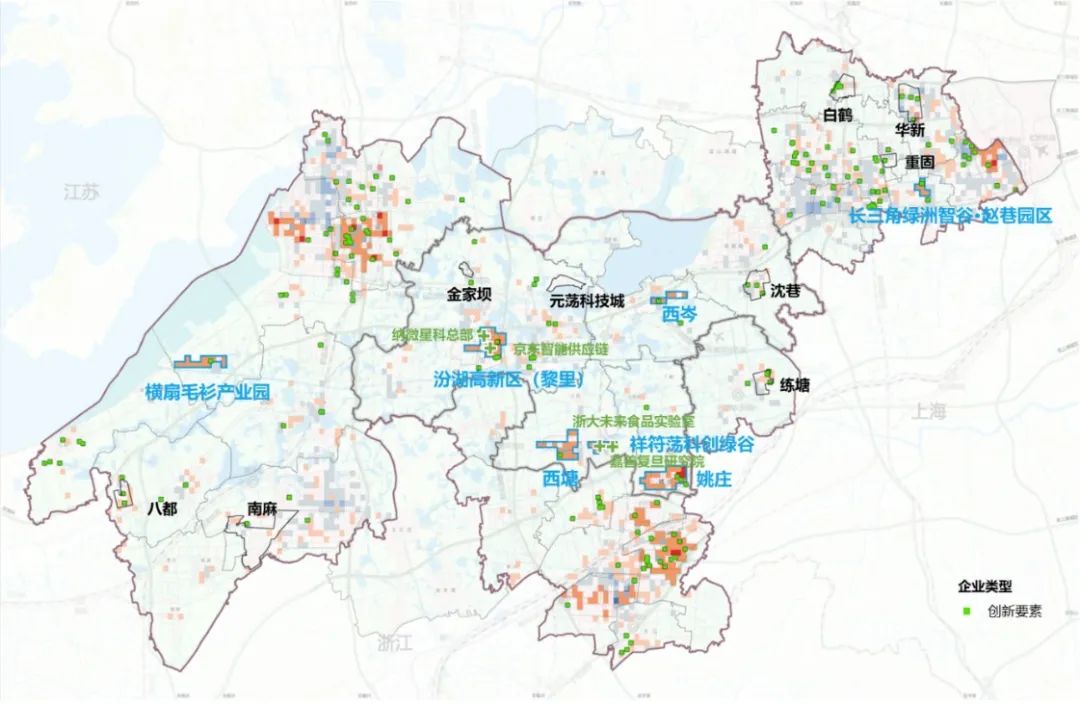

根据就业人口分布来看,沿“蓝色珠链”形成了西岑科创社区、汾湖高新区(黎里)、祥符荡科创绿谷等七处就业热点。以西岑科创社区为例,其位于距离上海中心城区50公里的市域最西端,依托练秋湖的生态资源,引入华为全球规模最大的研发基地,吸引超过2万名研发人员入驻(见图4,图5)。

图4 示范区产业社区与近五年新增创新要素空间耦合分析图

(来源:课题组绘制)

图5 西岑华为练秋湖科创中心

(来源:网络资料)

与此同时,得益于底蕴深厚的人文古镇、灵动婉约的水乡气质,示范区宛如一方文化磁场,吸引了超过700名追求自然风景、本土文化和国际化艺术的青年主理人,他们在此谋划着各类国际艺术、文化研学、休闲运动等新经济业态。

风景文化地区为创意青年提供了一种与都市快节奏截然不同的工作生活方式,正如湖畔公社创始人陈文玉所言:“住在岑卜村就是人生慢充,来了就不想走。”

图6 华为西岑创新社区周边的部分新经济主理人分布

(来源:课题组绘制)

观察三

职住游学一体化空间需求增长

空间融合激发创新活力

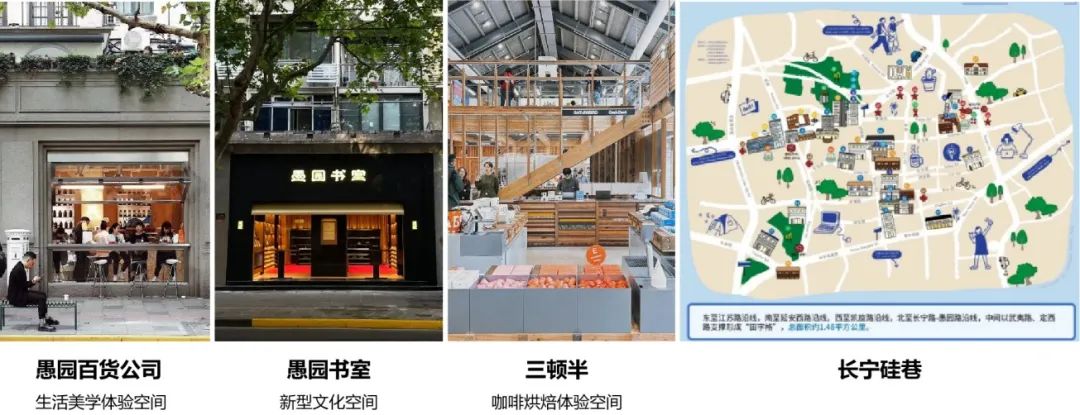

上海长宁“上海硅巷”街区以“梧桐树下做科创”为特色场景,将产业空间更新与城市业态焕新相结合,塑造“职住游学”一体化空间,展现出对以年轻人为主体的创新人群的强大“粘性”。

一方面,在1.48平方公里街区范围内,挖掘各类国有闲置资产,通过城市更新释放约10万平方米空间载体,吸引集聚西井、矽睿、嬴彻等500多家创新企业,科技企业密度超过340家/平方公里。

另一方面,以“艺术愚园”“静雅武夷”为主题,积极引入多元业态,努力打通科技、文化、艺术、商业和办公之间的边界。在愚园路、武夷路、定西路等街道,分布着愚园书室、三顿半等多样化第三空间和个人学习空间,各式各样的咖啡馆、餐厅、美术馆、画廊以及小街、小巷、小景形成了“艺术生活化、生活艺术化”的独特空间气质和创新活力(见图7)。

图7 上海长宁硅巷街区环境示意

(来源:网络资料)

泰国曼谷真实科技园以“WORK-LIVE-PLAY-LEARN,ALL IN ONE PLACE(职住游学,尽在一处)”的理念,将工作空间与活动空间、商业空间和服务空间融合为一体。园区内设有超 500 个工位、近 200 家餐饮休闲商户,配套阅览室、自习室等学习空间,以及超过2万平方米的户外活动空间,成为泰国创业和创新生态系统的核心,集聚超过200家初创公司(见图8)。

图8 泰国曼谷真实科技园环境示意

(来源:网络资料)

解析与规划应对

02

2.1

营造硅巷街区

提供与城市生活服务深度融合的创新生态

青年回归中心城区的现象,背后是青年追求工作与生活平衡的新趋势。近50%的Z世代和大多数千禧一代在践行艰苦奋的同时,也认同“工作与生活的平衡”是选择企业时的重要因素。相比就业单一功能的城郊产业园区,中心城区凭借其完善的公共配套、活跃的社交场景及弹性化的办公环境,成为新生代对工作生活场域的新选择。

“楼上孵化器,楼下普拉提”,创新载体低成本更新与服务业态高品质焕新相结合,推动中心城区更新营造一批硅巷街区。结合创新资源,通过联合市场主体促进园区、社区和校区联动,实现生活生产空间结合。硅巷街区整合宜居宜业的基底、通达的交通区位、紧凑的空间布局,以15分钟步行交往半径组织公共活动空间,形成“工作-休闲-社交-创新”闭环,为青年提供促进有趣多元的创新工作环境。

2.2

营造风景社区

提供创意青年迸发艺术灵感的工作场景

Z世代青年兴趣驱动的职业追求倾向愈发凸显。青年的就业态度是希望“有尊严地疲惫着”。一些青年甚至为此选择放弃“大厂”高薪职业,投身收入不稳定、前景不明朗的新兴职业领域,而这往往又源于其日常生活中的兴趣爱好。

“每个人都喜欢在蓝天下、绿水边工作”,结合特色资源营造风景中的创新社区。充分发挥数字经济时代下,大量新就业形态呈现出“无边界工作”特征。未来建议将就业空间与魅力空间充分融合,利用“20分钟公园”效应,为创意青年发展兴趣爱好拓展为新兴就业,提供艺术灵感迸发的工作场景。

同时,在风景社区内搭建社群网络,以创业导师等为纽带,构建高度粘性、互促共进的社区创新生态,提供“众创空间+孵化器+加速器”等全链条创新创业服务体系,为创业青年和青年主理人提供多种形式的创新创业载体。

2.3

营造科技园区

提供支持青年个人学习成长的就业空间

人工智能等数字技术的快速迭代,催生青年持续学习提升的需求。一方面,AI时代技术迭代更新极快,催生出一批新产业、新业态、新模式,另一方面也要求青年就业时具备个人持续学习、即时成长的能力。

积极营造新一代科技园区,提供支持青年个人学习成长的就业空间。园区作为青年就业集聚载体,顺应Z世代青年斜杠青年、持续学习的就业特征,增补健身房、自习室、夜校等青年生活服务与学习服务等空间,满足青年个人成长的关键需求,提升园区就业吸引力。

中国城市规划设计研究院青年发展研究技术团队

郑德高、孙娟、闫岩、陆容立、廖航、朱小卉、周大伟、蒋成钢、朱碧瑶、胡雪峰、怀露、杨轶伦、牟琳、何思源、张亢

致谢

由衷感谢在课题研究推进过程中,共青团中央维护青少年权益部、共青团上海市委、共青团上海市长宁区委、长三角一体化示范区执委会、杭州市咨询委员会等所提供的帮助与支持!

青年更有为,城市更友好 ——关于青年发展型城市研究探索

青年发展型城市的建设进展和规划工作

“人”与空间创新:解码新消费时代城市「非标」场景

面向青年发展的城市空间供给与规划方向思考

青年发展型城市

原文始发于微信公众号(规划中国):五四青年节特辑:让青年与就业场景双向奔赴

规划问道

规划问道