小村变大城:千亿之城的蝶变之路

吴锦海

曾经有这么一个小渔村,位于深圳湾畔上,通过城中村改造,蝶变成为一座价值上千亿的“新城”。

这就是粤海街道(拥有华为、腾讯、大疆等高科技大厂、有超过112家上市公司的“传奇街道办”)高新技术产业园区唯一的城中村——大冲村。

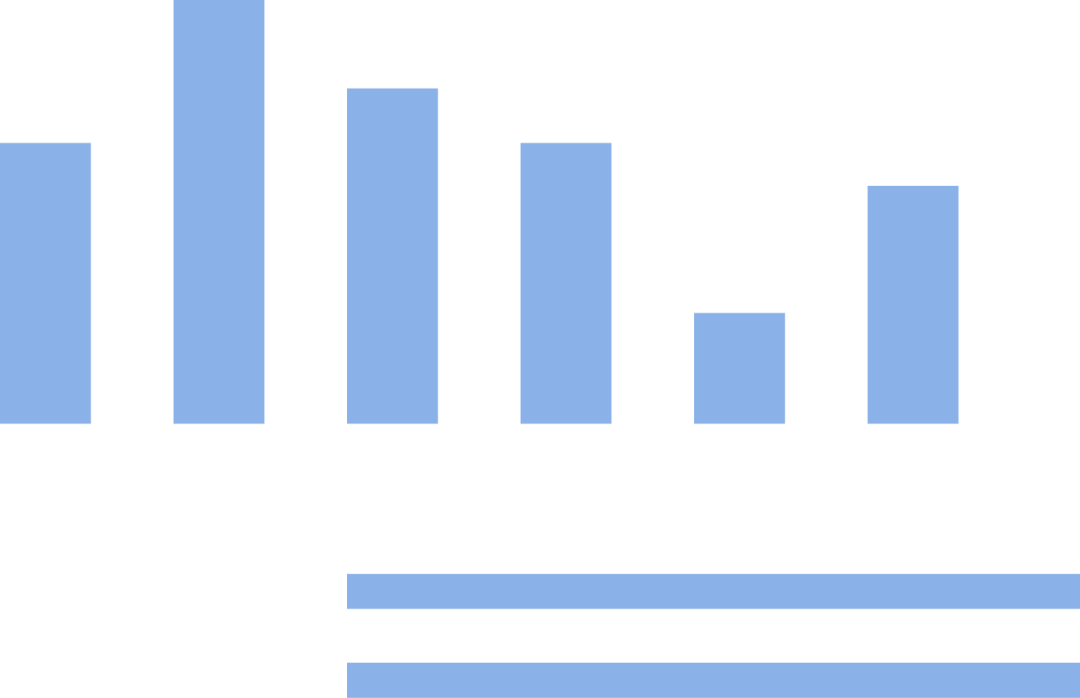

过去大冲村只是深圳湾畔的一个小渔村,占地69.5公顷,总建筑面积103万平方米,1500多栋建筑,生活着将近7万人。

曾经大冲村“握手楼”密布,村内环境脏乱差、建筑质量低下、社会治安差、形象差;村内资产、资源的运营管理还相当原始,管理模式不规范,村内鱼龙混杂,但是也为高新园区的大量IT人员提供了上万套的廉价住房。

大冲村不仅为很多怀揣梦想的年轻IT人员、外来人口提供了落脚空间,而且大冲村自身也形成了一种社会生态,繁衍出涉及生活方方面面的商业链、产业链,维续着各色各样的人生活其中,从事着各行各业,生活充满梦想,贫穷而不失希望,辛劳而不失快乐,宛如复古港片一样浪漫!

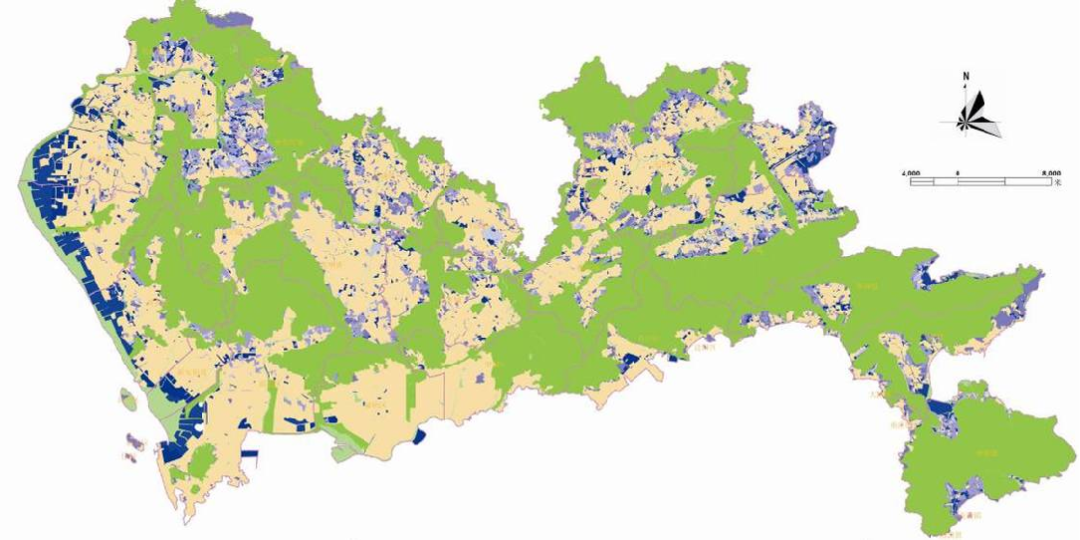

为了突破大冲村的发展困境,早在1992年农村城市化改造后,大冲的旧改就曾提上议事日程;1995年3月,原市规划国土局明确了大冲村的旧村改造;1998年被纳入旧改计划;2002年3月,南山区政府委托市城规院编制大冲旧村改造规划,拨出200万元专款作为启动资金。10多年来,大冲改造一直得到市、区有关部门高度关注和重视,多次传出旧改讯号,但是由于政府、开发商、村民多方利益博弈难以平衡,导致项目一直无法推进。每次的信息往往雷声大,雨点小,一直未取得实质性进展,更让人头疼的是,每次风声一过就冒出不少违章建筑,却也为日后的更新改造埋下了伏笔。

2002年,“两规”出台,违法建筑可合法化,深圳市掀起违建狂潮。

2005年,深圳市中心西移,大冲村价值提升;与此同时,时任广东省委常委、深圳市委书记李鸿忠在党代会上提出四个“难以为继”——深圳的土地、空间有限难以为继;能源、水资源短缺难以为继;人口不堪重负难以为继;环境承载力严重透支难以为继。倒逼存量更新开发的推进。由此,深圳市出台《深圳市城中村(旧村)改造总体规划纲要(2005——2010)》,全方位积极推动城中村改造、整治。

大冲村改造迎来第一个蝶变关键转折,南沙区政府委托深规院编制了《南山区大冲村旧村改造详细规划(2005年)》,并获得深圳市城市规划委员会批准。

大冲村的第二次关键转折出现在2007年,“三旧”改造政策的探索以及华润集体的介入,加速了大冲村改造的推进。

2007年3月,大冲村村委会旗下的大冲实业股份公司与华润搭建完成签约,初步确定合作意向。

2008年,全球金融危机,民生经济全方面承压,社会投资需求迫切,政府加大招商引资力度,大冲村成了重点支持对象。深圳市政府与华润集体签订合作备忘录,支持大冲村以280万平方米的面积推进改造。

2009年广东省“三旧”改造政策出台,开创了”政府引导、市场运作”的城市更新模式。深圳市积极响应政策,出台《深圳市城市更新办法》,以“政府主导、整村统筹、市场运作、股份公司参与”的方式全面推动城中村改造。

在政策的支持下,大冲实业股份公司与华润集团正式签订《大冲旧改合作意向书》。为推进大冲旧改项目,华润置地(深圳)有限公司在深圳注册诞生,注册资本达3.8亿港元。该公司专门负责深圳南山区大冲村旧城改造项目。

2010年开始,大冲村内房屋开始腾退清空,但仍有部分居民居住。

2011年12月20日上午,华润大冲村整体改造奠基典礼举行,项目破土动工,并命名为“深圳·华润城”。

2014年首批住宅完成建设,2015年推出首期写字楼,2016年二期住宅开盘,2017年万象天地开业,2018年三期,2020年四期,2022年五期住宅开盘,至此,“深圳·华润城”基本全面完成建设,一座千亿之城拔地而起。

大冲村项目280万平方米的建筑总量中,110.1万平方米还迁给村民;政府获得6.45万平方米的公共配套设施、5.36万平方米的保障性住房和0.165万平方米的物业服务用房,合计约12.0万平方米;开发商获得157.9万平方米的开发量。政府、村民和开发商获得的建筑面积比例为1:9:13。

大冲村项目容积分配一览表

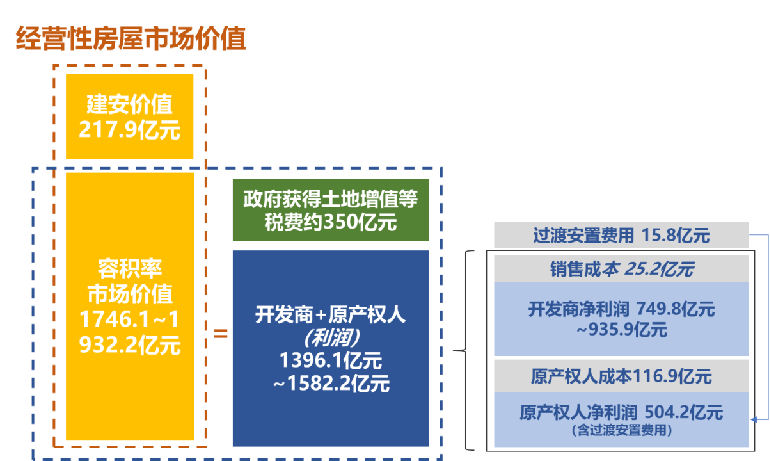

按照容积的市场价值,大冲村项目改造后的280万㎡容积价值1746.1~1932.2亿元,其中政府获得350亿元的土地增值等税费收入,开发商的容积净利润资产收入为749.8亿~935.9亿元,村民方的容积资产净利润价值504.2亿元(按照最新价格估算,村民的物业价值高达1221.5亿元,户均约1.4亿元,几乎实现全村亿万富翁)。

01

村民方:千亿容积资产价值

大冲村更新前建筑面积为102.9万平方米,其中拥有“绿本证”的房屋建筑面积约27.6万平方米,无证房屋建筑面积75.3万平方米。按照当时“小产权房”的价格估算,总价值约为116.9亿元。

按照大冲村当时小产权房1.2万元/平方米的价格估算,大冲村现状房屋整体价值为1.2x(27.6×0.8+75.3)=116.856亿元。拥有“绿本证”的房屋,其产权受法律保护,但是不允许交易。在市场中非法交易的“绿本证”房屋不被法律认可。交易转让后,无法更改“绿本证”名字,原产权人可以通过补办或者上诉法院的形式追回。因此拥有“绿本证”在非法交易市场中更加难以转让,导致其价格较无证房屋价格更低。在本次测算中,“绿本证”房屋按照无证房屋的80%计算。

改造后,大冲村项目赔偿总量达到110.1万平方米(拆赔比1:1.06),按照还迁时的市场价值估算,村民的物业价值为605.3亿元。加上开发商赔偿的拆迁安置费用15.8亿元,在大冲村项目中村民一共获得504.2亿元的净利润。按照最新价格估算,村民的物业价值为1221.5亿元,户均约1.4亿元,几乎实现全村亿万富翁。

村民的容积资产负债表

02

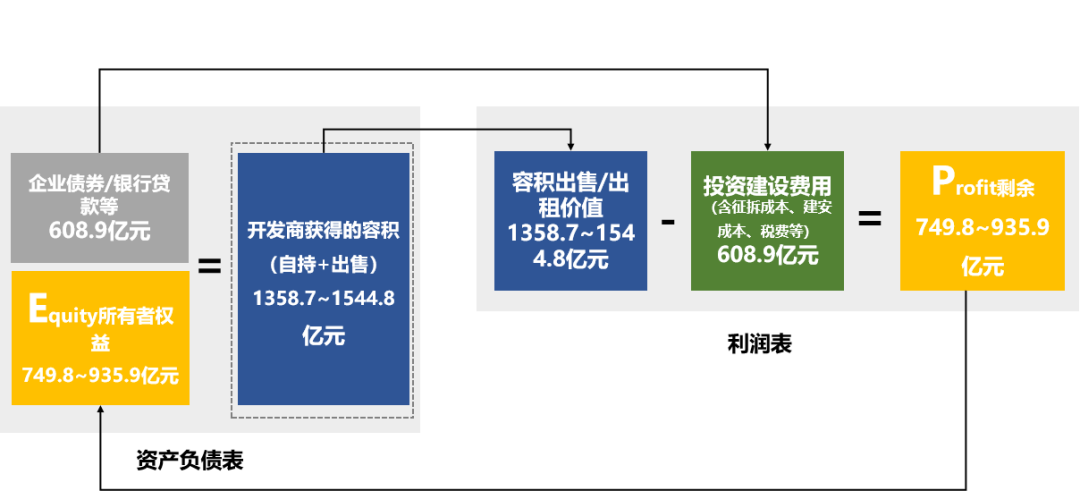

开发商:上千亿容积利润

根据改造成本估算,大冲总投资258.9亿元。根据深圳房地产信息平台的数据统计,大冲村项目已经出售商品住宅、裙房商业、商务公寓、写字楼容积共95.8万平方米,营销收入为952.8亿元。根据规划、出售和还迁的面积数据,得出大冲村项目自持(含未出售)的容积约有62.1万平方米(这部分面积中大冲万象天地购物中心以及部分写字楼、酒店、公寓为华润自持,其余部分尚未出售),参考同类或类似功能已出售的价格,可估算出大冲村项目自持部分的价值为405.9亿~592.0亿。由已出售容积和自持容积汇总可得,开发商的容积资产总价值为1358.7~1544.8亿元。扣除投资成本和税费后,开发商在大冲村项目获得的总净利润为749.8亿~935.9亿元。

开发商的容积资产负债表

03

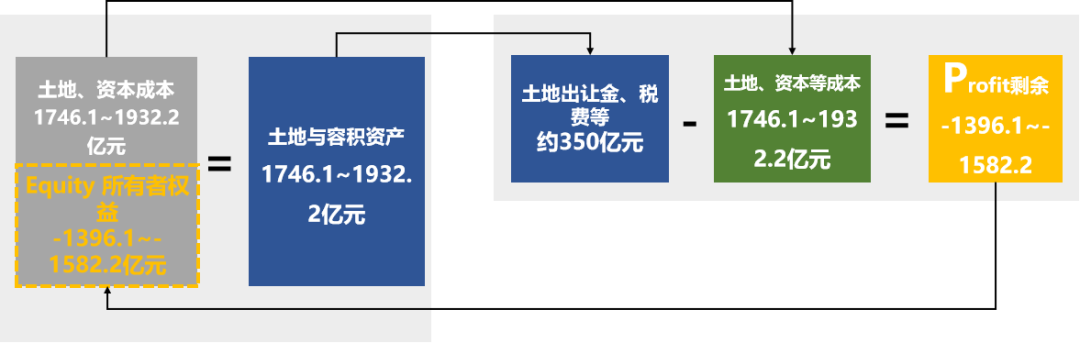

政府方:让渡千亿城市资产

由于政府的让利与支持,大冲村项目的土地出让金为零。政府在中只获得约350亿元土地增值税、企业所得税等税费。从容积资产负债表来看,大冲村价值1746.1~1932.2亿元的280万平方米容积属于城市发展形成的“资产”。作为城市的管理者,政府只在大冲村项目中获得约350亿元的收入,损失了1396.1~1582.2亿元的容积价值,而这部分价值正好是开发商和村民方的利润所得,相当于政府将城市容积资产分给了开发商和村民等少数个体。

按照深圳市政府[2004]177号文《深圳市城中村(旧村庄)改造暂行规定》,特区内城中村改造项目建筑容积率在2.5以下部分,免收地价;而容积率在2.5至4.5的,采取相应楼面地价的20%;建筑容积率超4.5的部分,按照2004年地价标准收取。按照这个规定,大冲村项目仅需缴纳地价29.1亿元。但是政府为了支持项目的开发,将所获得的地价全部返还作为大冲村项目市政基础设施建设的费用 。也就是在开发阶段政府的土地出让收入为零。

政府的容积资产负债表

房价短时间“暴涨”,推高容积资产的资本价值

大冲村项目中开发商和村民的容积之所以获得那么高收益,一定程度源于房屋资本市场的高速增长。2008年大冲周边的房价大约2万元/平方米,到2022年大冲村项目最后一期开盘销售时,开盘价已经达到13.3万元/平方米,房价增长了565%。这还是政府限价的结果,如果按照大冲二手房平均18万元/平方米的价格,房价增长了800%。大冲村房价的“暴涨”,让开发商和村民的资产价值大幅度增加,也让政府在早期“低价”赋予的高容积上损失上千亿价值。虽然在房价的快速增长中政府获得了约350亿的土地增值税等税费收益,但是如果通过分阶段出让的方式,容积价值能够得到正确的评估,那么政府可在同样的土地上获得上千亿的土地收益。而这部分收益在实际中转移到了开发商和村民中,从而造成了政府的直接损失。

深圳、南山和大冲村房价走势图

开发商与村民组成利益联盟,获取超额城市资产

2009年《深圳市城市更新办法》出台后,城市更新全面推向市场。政府将城中村的拆迁谈判权、土地开发权等权利交给了“市场”,让开发商进入原本由政府严格垄断的一级市场。而“市场”可动用的征拆权利极其有限,唯有通过经济效益的方式满足村民高拆赔比的利益诉求,以获得村民的支持,让项目得以顺利推进;同时通过向政府争取,提高项目的容积率,以覆盖项目成本,实现盈利。所以城中村的拆迁赔偿标准与更新后容量节节攀升。政府则采取容积率补偿的办法,间接承担了开发商提高的征拆成本。

在大冲村项目的更新过程中,由于2007年《物权法》的出台以及当时的国土资源部发布的禁止行政强拆的命令,给了村民强有力的武器。村民不再满足每户480平方米的赔偿标准,要求所有违法建筑也要按合法建筑的标准进行赔偿。2007-2008年间,经历了蔡屋围、岗厦村旧改的天价赔偿后,拆赔标准节节攀升。

2004年,蔡屋围村股份公司与京基公司签了房地产开发协议,全村近4.6万平方米土地(包括宅基地)全部将被收购。在征收过程中,蔡珠祥夫妇不满意赔偿方案,要求按当时市场价1.2万元/平方米进行现金补偿,却遭到了京基公司的拒绝。由此双方的谈判进入了长时间的僵局。2007年《物权法》的出台以及当时的国土资源部发布的禁止行政强拆的命令,给了蔡氏夫妇强有力的武器。鉴于周边房价已经涨至约2万元/平方米,蔡氏夫妇要求按照1.8万元/平方米、总价1400万元进行赔偿,再次遭到京基的拒绝。经过罗湖法院的多次调解,最终确定了1200万元的天价补偿。这一消息传出来后,使得已经快完成谈判的岗厦村发生了巨大的转变:认同原赔偿标准的村民从85%下降到50%,使得岗厦村的改造陷入僵局。经过两年多的谈判,岗厦的开发主体突破政府480平方米的合法赔偿标准,所有建筑(含违法建筑面积)按1:0.9赔偿。这个消息传出来后,全市再次掀起了违建的高潮,使得原农村集体掌控390平方公里土地,占全市建设用地42%,但仅有95平方公里为合法用地。违法建筑37.3万栋,总建面4.28亿,占全市43%。

迫于社会压力,大冲村几乎对所有建筑(含违法建筑)均按照1:1的标准进行赔偿,并在过渡期内提供30-60元/平方米•月的租金补助(针对部分村民对于回迁时间的担忧,开发主体承诺所有回迁物业将在开工后3年内交付,超过半年,则补偿超过期间的1.5倍过渡租金,即30*1.5=45元/平方米•月;半年以上则2倍赔偿过渡租金,即30*2=60元/平方米•月;针对有在地情结的居民,开发商将后期开发的房屋通过整改,转租给村民,租金仅需20元/平方米•月,使得村民居住环境改善的同时,每个月还能有一定收入),最大限度地满足了村民的利益诉求。在满足村民的利益诉求后,开发商为了满足项目的财务平衡,向政府争取到280万平方米的建筑量——除了还迁村民的110.1万平方米,开发商还拥有157.9万平方米的建筑容积,让项目建成之后产生上千亿的利润。

多数人努力形成的城市巨额资产转移到少数群体

政府在增加土地融资并将其投资于土地、资本成本时,城市的资产增加,债务或所有者权益增加(以保持恒等),但是利润表并未发生变化。意味着城市容积如果没有得到相应的融资收入,那么对于政府而言并不是直接收入和所有者权益,而是通过融资扩大了资产负债规模,但其实际不能带来直接收益(利润)的增加。深圳市政府批准大冲村项目以280万平方米的容积进行开发,如果按照容积的实际价值进行出让,那么在房价快速增长的过程中,政府能够获得更大的效益。从大冲村项目政府的容积资产负债表可以得知,未获取的这部分效益,则是政府在赋予高容积时的支出,稀释了城市的所有者权益。简而言之,大冲村项目的超高容积,其实是城市“资产”转移的结果。

大冲村旧村改造项目是典型大拆大建、增容式开发项目,其本质上是土地金融的老路,用增量的方法解决存量问题:引入开发商,给予村民高赔偿,然后通过政府给予的高容积进行项目财务平衡。在过去十多年里,这种模式打开了以“房地产+”为核心的旧村改造之路,让“大拆大建”模式如沐春风,一路高歌猛进。然而,这种模式是严重依赖“高房价、高容积、高周转”的土地金融运转,在增量时代房地产快速发展阶段能够取得巨大的效益。但是,如今房地产市场下行、城市化接近尾声,土地融资市场已经饱和,许多城市房地产市场几乎“崩盘”,让极度依赖土地金融的旧改模式无法继续。城中村改造需要新的模式和转型。

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们。

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):小村变大城:千亿之城的蝶变之路

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)