【作者简介】

张菁,中国城市规划设计研究院原总规划师、教授级高级规划师

赵振乐,中国城市规划设计研究院城市设计分院城市规划师,通信作者

王颖楠,中国城市规划设计研究院城市设计分院副总规划师、正高级工程师

马云飞,中国城市规划设计研究院城市设计分院城市规划师

郗凯玥,中国城市规划设计研究院城市设计分院助理城市规划师

提要

在我国城市化进程加速与社区治理重心下移的背景下,社区嵌入式服务设施作为满足居民多元化需求、提升基层公共服务效能的重要载体,其建设与运营面临多重挑战。基于城市更新视角,系统剖析社区嵌入式服务设施在存量空间利用、功能动态适配及可持续运营中的核心难点。研究发现,当前设施建设受限于土地资源短缺、老旧社区配套短板及功能需求综合性与灵活性不足等问题;运营层面则存在多元主体协同低效、成本收益失衡等困境。研究提出,通过场地空间攻坚行动整合存量资源,推广功能复合型社区服务综合体;聚焦“一老一小”需求,构建弹性化设施布局与动态调适机制;创新市场化运营策略,以“运营前置”匹配需求、“品牌化运营”激活活力、“肥瘦搭配”平衡普惠性与收益性。研究强调,需通过政府引导、市场驱动与社会参与的协同机制,破解“建而不用”“用而难续”等现实瓶颈,进而推动社区服务设施服务效能,实现可持续运营,提振社区经济。

关键词

城市更新;社区嵌入式服务设施;存量空间利用;可持续运营

我国城市化进程加速背景下,社区作为居民日常生活的重要场所及社会治理的基本单元,其更新与发展直接关系民生质量。研究显示,我国城市居民平均约75%的时间在社区中度过,预计2035 年我国将约有70% 人口生活在社区。当前,社区普遍面临设施供给不足、管理滞后、运营低效等问题,传统政府主导模式已难以满足居民多样化、高品质服务需求,亟须引入市场化运营机制。为此,按照党中央、国务院决策部署,国家发展改革委会同有关部门于2023—2024年相继出台《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》(以下简称《方案》) 和《城市社区嵌入式服务设施建设导则(试行)》(以下简称《导则》) 等政策文件,指导各地扎实推进社区嵌入式服务设施建设。社区嵌入式服务设施主要是通过在社区(小区) 公共空间嵌入相应功能性设施和适配性服务,在居民适宜步行范围内,提供养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等一种或多种服务,更好满足社区居民公共服务和美好生活需求,具有贴近群众、公益普惠、功能多样、服务便捷等特点。

中国城市规划设计研究院作为社区嵌入式服务设施建设的技术支撑团队,深度参与了相关政策研究、导则编制以及地方实践指导等工作,在当前社区嵌入式服务设施的建设难点的认知以及探索可持续运营机制方面积累了较为丰富的经验,形成了系统的思考。本文从城市更新视角出发,深入剖析社区嵌入式服务设施建设与运营的难点与挑战,系统梳理现有问题,提出解决路径,以期为各地社区嵌入式服务设施的高质量发展提供理论指导与实践参考。

1 我国社区嵌入式服务设施面临的挑战分析

1.1 发展趋势:社会治理重心向基层下移

新时代我国社会治理重心持续向基层下沉。党的十八大以来,习近平总书记指出“社区是基层基础,只有基础坚固,国家大厦才能稳固”,强调“把更多的资源、服务、管理放到社区,更好为社区居民提供精准化、精细化服务”。在此背景下,社区嵌入式服务设施成为承接治理转型的核心载体,需在有限空间内整合养老、托幼、文娱、医疗等多元功能。这种服务集成化趋势使得设施运营面临双重挑战:既要满足居民日益增长的差异化需求,又须克服资源约束下的服务供给矛盾。如何在资源约束下实现服务多元化与个性化适配,成为设施建设运营的核心难题。

1.2 存量更新:建设用地困境与社区配套短板

城市土地资源短缺已成为制约社区公共服务设施建设的关键因素。国家统计局数据显示,2020—2024年6月全国百城年化土地供应面积由13.5亿m²降至10.3亿m²,降幅达23.7%,存量空间转型成为社区服务设施建设的主要载体。同时,截至2022年我国老旧小区总量已逾40亿m²,2023年城市体检显示其设施短板显著:38% 社区缺养老服务设施,57%社区缺托育设施,35%社区无公共活动场地,50%社区缺乏物业管理,亟须通过空间更新完善服务功能与治理体系。

1.3 功能需求:综合性与灵活适应性

随着我国人口老龄化的加剧和出生率的持续下降,社区公共服务设施供需结构性矛盾日益凸显。既有普适化供给模式难以适应居民需求多元化趋势,静态化规划体系与动态社会发展存在显著脱节。老年群体对康养护理、文化服务的专业化需求,年轻家庭对托育服务的刚性需求,以及全民休闲近地化衍生的复合型服务需求,共同构成新时期社区服务设施升级的核心驱动力。亟待构建具有弹性适应能力、功能复合特性和动态调适机制的社区服务设施体系,以应对持续演进的社会发展需求。

1.4 管理运营:精细化管理与运营优化

我国社区公共服务供给与住房制度密切相关。计划经济时期形成“单位主导、大院制为主、街居制为辅”的运营格局;住房商品化后转为地方政府主导模式,但受限于财政能力与管辖边界,普遍存在服务供给短缺与质量衰减问题。当前社区公共服务设施运营面临三重困境:一是产权结构复杂化与多元主体诉求分化导致协同治理失效;二是空间资源错配突出,表现为老旧社区改造空间约束与新建社区利用低效并存;三是运营成本收益失衡制约社会资本参与动力。在此背景下,构建精细化治理框架,创新多元主体协同运营模式,已成为破解社区嵌入式服务设施运营效能困境的必然路径。

2 我国社区服务设施建设与运营研究综述

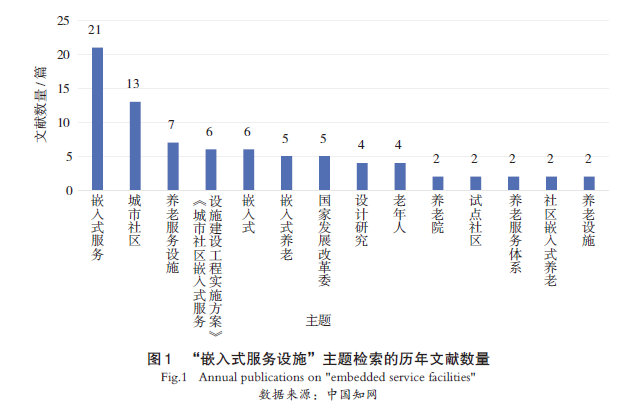

目前,我国专门针对“嵌入式服务设施”的研究较少,在中国知网以“嵌入式服务设施” 为主题进行检索(1988—2024),共有106 篇文献,主要以养老服务设施研究为主(图1)。2023年,随着国家发展改革委颁布《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》,逐渐有相关政策解读类文章出现,但尚没有从社区嵌入式服务设施建设到运营较为系统的研究文章。

2.1 社区服务设施建设研究综述

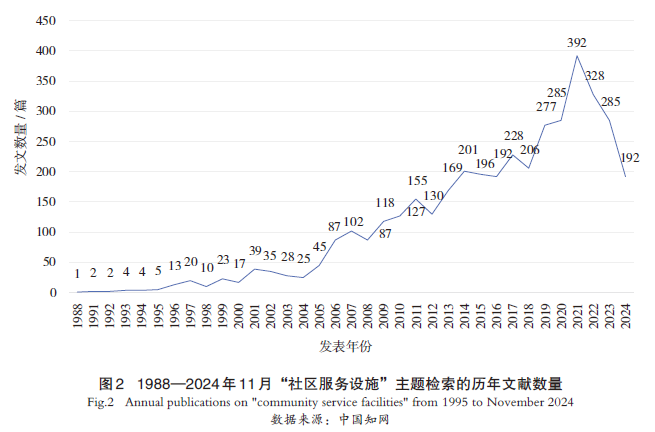

目前已有不少学者针对“社区服务设施”展开一系列研究,在中国知网以“ 社区服务设施” 为主题进行检索(1988—2024年),相关文献共4766篇,2005年后呈现持续增长态势(图2)。早期(1988—2011 年) 研究聚焦设施类型、建设标准及布局评估等本体特征;2012年后,针对传统设施“分布零散、设施配套功能不全、规模小、层次低”,“无法兼顾不同年龄、职业人群的活动需求”,无法满足居民更高层次的需求等弊端,研究转向城市更新背景下的优化路径,形成三大演进趋势:一是空间集约化。雷诚等提出“社区综合体”集中供给模式;刘雪娇倡导用地混合利用;肖飞宇等提出设施宜功能复合多样,在空间上适当集中;于一凡强调设施联合设置促进资源共享。二是配置弹性化。胡畔等强调应构建时空动态调控框架。三是服务精准化。于立等、胡刚钰等、黄建中等聚焦适老化改造,探讨适应老年人需求的社区服务设施配置方法;张菁等探索儿童友好型设施配置,强调建设关爱成长的社区公共服务设施。

国内已有社区服务设施建设研究存在以下明显不足:一是侧重静态空间分析,缺乏对需求动态演变的系统响应;二是规划设计与运营管理存在实践脱节,未充分融合多元群体需求;三是对城市更新中设施功能复合化的创新路径探索不足。

2.2 社区服务设施运营研究综述

目前,从运营层面研究社区服务设施的论文较少,在中国知网以“社区服务设施”为主题进行检索的结果中搜索“运营”(1988—2024年),共有156篇文献(图3)。研究呈现三阶段特征。2011—2017年聚焦日本养老设施经验引介,如彭莉莉提出专业化协作养老模式。2017—2019年研究领域由养老拓展至多类型设施,如雷诚等将治理融入社区服务设施供需全过程,王静等提出高质量供给的邻里中心规划策略及实施运营响应。2019—2024年研究视角与内容更加多元,如:耿煜周等通过分析典型国家的城市和社区更新背景、公共服务设施运营历程,提出多元主体参与运营的协商机制;刘佳燕等结合社区生活圈理念,对我国多个城市社区综合体展开研究,从规建管一体化角度提出运营策略;赵炜通过借鉴新加坡社区综合体的形成机制与规划启示,提出我国应健全政府主导和多元参与的可持续运营机制等。

现有研究存在三方面局限:一是国外经验借鉴与本土运营环境适配性研究不足;二是研究过度集中于特定领域(如养老设施),跨类型系统研究匮乏,导致通用性和适应性不足;三是多元主体协同机制、资金可持续性及运营评估等关键环节尚未形成系统性分析框架。在此背景下,开展社区嵌入式服务设施研究,可通过“集中共享—弹性动态—个性服务”三维创新路径,构建适应多元需求的运营管理模式,对推动城市更新和社区高质量发展具有重要理论价值与实践意义。

3 现阶段我国社区嵌入式服务设施建设难点突破

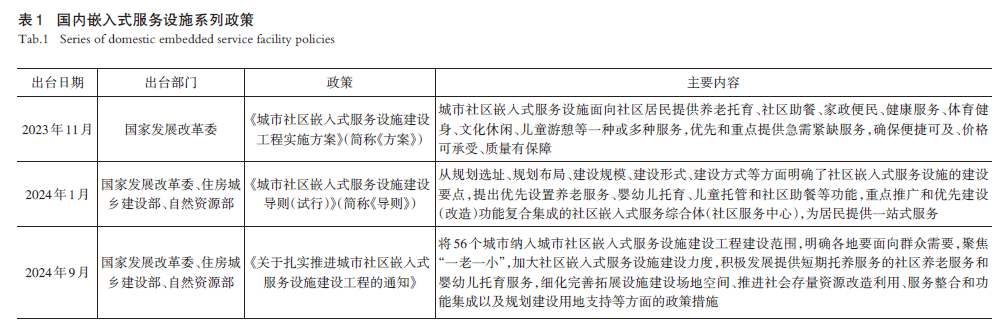

2023年起,国家发展改革委等部门相继召开出台一系列会议与政策(表1),以推动城市公共服务设施有机嵌入到社区、公共服务项目延伸覆盖到社区,让更多群众享受到身边和“家门口”的优质普惠公共服务,实现建设难点突破。

3.1 场地拓展,深入开展场地空间攻坚行动

《方案》提出多渠道拓展设施建设场地空间,按照“补改一批、转型一批、划转一批、配建一批”的原则,开展社区嵌入式服务设施建设,针对场地空间采取攻坚行动,多措并举,为社区嵌入式服务设施建设腾空间,确保社区公共服务走近居民身边。

3.1.1 在既有社区中补改闲置空间建设嵌入式服务设施

针对既有住区内部的配建空间开展资源盘点,具备条件的社区可通过拆除重建、腾退补建,运用整合社区用房、产权置换、征收等方式,充分合理利用既有住区已配建的低效闲置资源。从操作路径上看,既有社区应进一步加强政府引领下的居住区既有设施更新建设申报主体的优化,优化补充审批程序中针对配套设施增补的政策、程序供给,推进社区存量空间资源的嵌入式服务功能配建。各地应制定有针对性的政策,如利用简易低风险设施建设审批程序等方式,简化建设审批流程,打通堵点环节,补改一批群众急需的嵌入式服务设施。

3.1.2 在社区范围内转型非居住空间建设嵌入式服务设施

既有社区大多处于老城区、旧城区的核心地段,是城市更新需求较为集中的地区,一些老旧楼宇迫切需要更新改造、转型提质。将这些待更新的空间也转化补充为社区公共服务空间缺口的关键潜力资源,将大力提升既有社区嵌入式服务设施的用房需求和公共空间等。应加快梳理社区周边低效商业设施、失修酒店旅馆、失养园区楼宇社区等闲置土地房产资源。针对这些低效资源受限于产权规划用途限制、经营管理限定、政策引导缺位等因素,无法融入社区公共服务供给的运作问题,各地应结合城市更新政策制定,出台如土地兼容性优化、经营许可放宽等多部门配套政策,引导符合条件的房屋产权人充分利用既有房屋场地优先转型为社区嵌入式服务设施,盘活潜力资源,用好城市“金角银边”。

3.1.3 在既有社区中划转国有资产建设嵌入式服务设施

随着城市发展功能迭代和模式演进,曾经地处城市外围地区的一些国有企业、科研院所、事业单位等如今已成为城市中心区的重要组成部分,这些单位机构掌握的划拨用地一般规模较大或产权在多区域散布,如企业自建的住区中就常留有废弃的锅炉房、库房、澡堂,甚至少量办公楼宇等。这些空间资源要素有些占据了社区中居住配套的空间位置。针对这一现象,地方政府应结合实际情况,在保持所有权不变条件下,按规定履行相关国有资产管理程序后,结合社区实际需求优先作为社区嵌入式服务设施建设场地空间的可利用资源,进行改造利用,并通过出台国有资产使用政策支持引导社区周边机关、企事业单位等盘活利用闲置用地用房、职工食堂等资源向社区开放。

3.2 设施综合,倡导灵活可变的综合服务设施

《导则》提出“坚持宜建则建、宜改则改,节约集约用地,最大限度整合利用好存量资源,实现功能可拓展、空间可转换、标准能兼容”,“以资源整合、集约建设为原则,重点推广和优先建设(改造) 功能复合集成的社区嵌入式服务综合体(社区服务中心) ”。

3.2.1 综合式促进社区代际融合服务发展

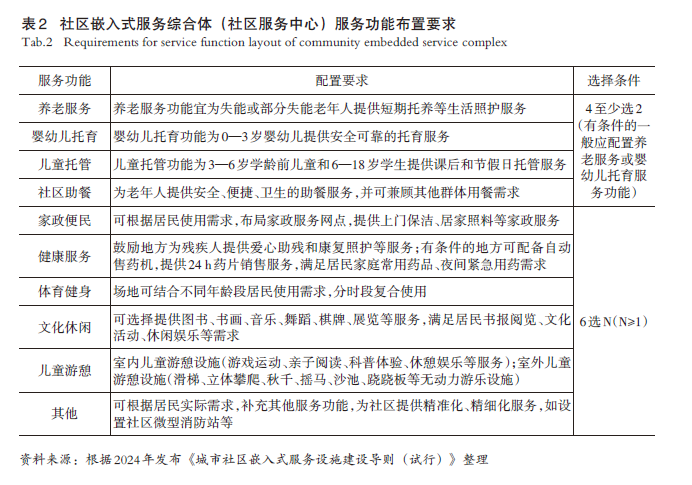

尽量挖掘社区内可用存量资源,更新改造为社区嵌入式服务综合体,建筑面积一般不宜小于600 m²,有条件的可规定不小于800 m²,建筑面积不设置上限。服务功能尽量集中设置,原则上不应少于3项,其中鼓励引导设置养老服务、婴幼儿托育、儿童托管、社区助餐服务功能不少于2项,有条件的一般应配置养老服务或婴幼儿托育服务功能(表2)。综合式服务设施通过功能整合和空间共享,为不同代际人群提供互动的平台。

3.2.2 基于实际诉求灵活弹性满足居民需求变化

基于社区公共服务设施现状调研,扎实盘清居民诉求,精准人群画像。按照“可拓展、可转换、能兼容”的原则,在符合各项功能设置要求的前提下,更新改造设施内空间使之可灵活、可整合,为各项服务功能错时兼容利用提供可能。设施的服务功能和布局形式在更新时,应根据社区人口结构变化趋势进行设计预留,增加嵌入式设施内部功能调整、拓展的弹性。如可将书报阅读等文化休闲功能与儿童托管相结合,同一房间在儿童课后时间段用于儿童托管功能,在其他时间段用于居民开展书报阅读活动。又如当前我国社区养老以日间照料为主,服务内容较单一。鉴于老龄化加剧及《中国城市养老服务需求报告(2021)》显示近八成受访者倾向于在“家门口”实现居家及社区养老的趋势(图4),未来可能出现“一床难求”的资源紧缺情况,建议老年人占比高的社区在设计和改造中预留养老服务用房,在需要时可及时低成本转换功能。

3.3 功能补足,聚焦“一老一小”需求供给

《关于扎实推进城市社区嵌入式服务设施建设工程的通知》强调应聚焦“一老一小”,优先和重点配置养老服务、婴幼儿托育、儿童托管、社区助餐等群众普遍急需且紧缺的服务场景,逐步补齐家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲等其他服务短板。

3.3.1 高效利用社区养老服务空间

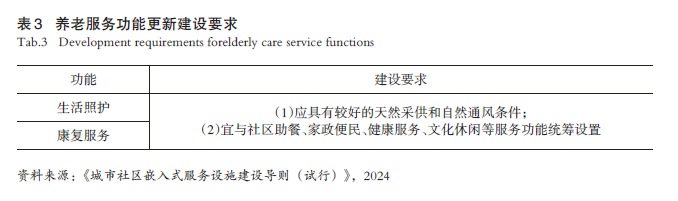

养老服务功能宜为失能或半失能老年人提供短期托养等生活照料服务,功能宜更新设置具有短期托养功能的护理型养老床位,为老年人提供短期生活照护和康复服务。养老服务功能的每床位建筑面积≥35 m²,提供养老服务功能的嵌入式服务设施建筑面积≥350 m²,不设置建筑面积上限(表3)。

社区养老服务空间面临设施陈旧、功能单一与规划缺失等问题,导致资源利用率低且服务效能不足。可考虑通过功能复合化改造提升空间效能,将闲置日间照料床位转型为多功能综合服务中心,集成照料、康复护理、文娱社交等服务,针对实际需求弹性调整床位配置。同时推进社区内嵌入式养老设施更新建设,通过提供家政、健康监测、紧急援助等服务,使老年人在家门口享受到全面的养老服务。

3.3.2 加强社区嵌入式普惠育幼服务

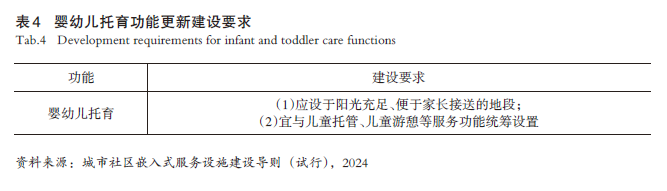

婴幼儿托育功能为0—3岁婴幼儿提供安全可靠的托育服务。婴幼儿托育功能每托位建筑面积≥9 m²;提供婴幼儿托育服务功能的社区嵌入式服务设施建筑面积≥200 m²,不设置建筑面积上限。各地可结合实际适当调整上述建筑面积指标(表4)。

当前,我国0—3岁婴幼儿照护与学龄儿童课后托管服务存在显著供给缺口,解决该问题已经成为建设生育友好型国家的重要内容。建议通过整合社区闲置公共空间及老旧用房等资源,建设嵌入式普惠托育和托管场所,降低运营成本并提升服务可及性。同时鼓励社会力量参与,形成涵盖早教、托育、托管等多元化服务供给模式,并通过政府补贴和税收减免等政策保障其可持续发展,实现服务质量与价格可负担的双重目标。

4 嵌入式服务设施可持续运营路径探索

社区嵌入式服务设施的可持续运营是拉动居民就近就业、提振社区经济、实现自我“造血”功能的有效路径。基于《导则》的核心原则,本研究提出以运营前置、市场驱动、服务平衡为核心的三维路径体系。通过需求导向的规划机制、品牌化运营策略及“肥瘦搭配”服务模式,构建政府引导、市场运作、社会参与的协同发展格局,实现设施运营的经济效益与社会效益双赢,为破解社区服务设施“建而不用”“用而难续”等现实困境提供系统性解决方案。

4.1 强调运营前置,匹配市场需求

运营前置是实现社区嵌入式服务设施可持续运营的核心策略,其关键在于通过需求导向的规划设计和动态适应的运营机制匹配市场需求。首先,应基于深度需求调研构建运营基础,采用问卷调查、焦点访谈等方法精准识别不同社区群体特征,如老龄化社区侧重健康管理与日间照料,年轻化社区聚焦托育与早教服务,确保功能配置与居民需求精准对接。其次,需建立弹性运营模式,通过模块化空间设计和可变功能布局实现服务场景的动态切换,结合季节特征与时段需求调整服务内容,提升空间利用效率。同时应构建多元化合作机制,采用政府与社会资本合作(PPP) 等模式引入专业运营团队,如在养老服务、健康管理等专业领域形成市场化运作体系,既保障服务质量又降低财政负担。这种“规划—运营”一体化策略通过前期需求预判、中期弹性设计和后期市场协作等三重路径,系统提升设施服务效能与可持续性。

4.2 发挥市场优势,培育特色品牌

市场化运营在提升社区嵌入式服务设施经济效益的同时,更通过市场机制激活设施活力、增强服务专业性与居民满意度。品牌化运营作为核心策略,其培育过程需聚焦3个维度:首先,实施差异化定位,依据社区资源禀赋打造特色品牌,如依托文化资源构建“文化社区”,通过特色活动吸引目标群体;其次,强化服务创新内核,运用智能化管理系统与O2O模式提升服务效率,以专业化、个性化服务建立品牌信任度;最后,构建多渠道推广体系,整合社交媒体、社区活动等传播渠道,通过品牌主题活动深化文化认同。这种三位一体的品牌培育模式,通过“精准定位—品质塑造—传播强化”的闭环路径,有效提升社区嵌入式服务设施的市场竞争力与社会影响力。

4.3 注重“肥瘦搭配”,提供普惠服务

在社区嵌入式服务设施运营中,“肥瘦搭配”策略通过整合高利润服务(如专业护理、定制服务) 与普惠性服务(如基础养老、公共托育) 构建服务组合与交叉补贴机制,有效破解普惠服务可持续性难题。该策略以高利润项目收益反哺低利润公共服务,例如,在收费较高的定制化健康管理服务中提取一部分收入,用于支持社区老年人日间照料服务的运行,从而实现整体的经济平衡。结合分层定价体系和灵活收费机制,在保障低收入群体服务可及性的同时,通过经济收益与社会效益的良性循环,实现嵌入式服务设施整体运营的财务平衡。这种复合供给模式既维持了市场主体的经营活力,又确保了社区基础公共服务的持续供给,为破解公共服务领域“市场失灵”与“政府包办”的双重困境提供了创新路径。

5 结论

本文从城市更新视角出发,系统分析了我国社区嵌入式服务设施在更新建设与可持续运营中的关键问题及对策。嵌入式服务设施对满足居民多样化需求、提升社区生活品质具有重要作用,尤其在应对老龄化和少子化挑战中价值凸显。然而,当前我国社区服务设施的建设与运营仍面临用地资源紧张、产权界定复杂、功能设计灵活性不足等现实困境。为此,本文提出优化存量空间利用、推动非居住空间转型及引入市场化运营模式等策略,以促进设施可持续发展。未来,亟须政府与市场主体深化协同,创新管理模式,打造社区服务品牌,全面提升社区嵌入式服务设施的服务效能,推动社区公共服务高质量发展,为居民提供更加便捷、高效且多样化的服务体验,从而实现社区治理能力与服务水平的双重提升。

本文引用格式:张菁,赵振乐,王颖楠,等. 城市更新视角下社区嵌入式服务设施建设难点与运营机制[J].城市规划学刊,2025(1):71-77. (ZHANG Jing, ZHAO Zhenle, WANG Yingnan, et al. Construction Challenges and Operational Mechanisms of Community-Embedded Service Facilities in Urban Renewal[J]. Urban Planning Forum,2025(1):71-77.)

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】城市更新视角下社区嵌入式服务设施建设难点与运营机制 | 2025年第2期

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)