当前,推进耕地集中整治区建设是落实“百千万工程”决策部署、破解耕地碎片化难题的关键抓手。以耕地集中整治区作为高价值的空间载体,统筹耕地“三位一体”建设,同步优化耕地资源配置,打造数量稳定、质量优良、生态稳定、布局连片的现代化农田,创新“耕地+”产业模式,能够有效激活土地要素潜力,为区域经济高质量发展注入新动能。

围绕如何系统推进耕地集中整治工作,本文从“怎么划、如何建、怎么用、怎样管”四个关键维度展开探讨,为各地开展耕地保护工作提供可借鉴的实施路径。

怎么划?科学划定是前提

耕地集中整治区是以新增耕地和耕地集中连片保护为主要目标,包括现状稳定耕地、整治产生的新增耕地以及农田基础设施用地、设施农业用地、点状供地等相关配套用地在内,“集中连片、形态规整、规模适度”的耕地聚合区域。科学划定耕地集中整治区是实施耕地保护与质量提升的首要环节,需要重点把握四个关键步骤:

明确底图底数。以最新年度国土变更调查成果为底图,将连片分布的现状耕地以及适宜集中整治的地块进行聚合,形成“集中连片、形态规整、规模适度”的空间区域。

衔接相关规划。严格遵循国土空间规划管控要求,确保符合国土空间规划、林业保护利用等规划,并与林业管理边界、城镇开发边界、河道湖区范围做好衔接。

避让不适宜区域。严格避让生态保护红线、饮用水源一级保护区、自然保护地、严重沙化、石漠化、土壤污染严重难以恢复、无稳定水源保障等不适宜实施的区域;耕地集中整治区坡度原则上不得超过15度,确保整治后的耕地质量可靠、利用可持续。

整治区连片规整。依据现行系统报备要求,按距离不超过70米范围进行图斑空间聚合,形成整体面积超100亩的图斑地块,促进耕地集中连片布局。

如何建?因地制宜是关键

推进耕地集中整治区建设需立足区域实际,重点从建设模式、规则管控、工程布局和时序安排四个维度系统谋划,明确建设总策略。

明确建设模式。根据各地耕地资源禀赋和土地权属等区域特点,灵活采用政府主导、企业主导或村镇企合作等不同模式,针对性发展规模生产型、生态种养型或都市休闲型等特色农业业态,并配套制定差异化的耕地集中整治区建设方案。

制定管控指引。严格落实新增耕地占比不低于20%的要求,科学划定耕地集中整治区的管护、整治和保留三类功能单元,明确不同单元的建设管控指引,如原则上将补充和恢复耕地项目优先安排在整治单元实施。

统筹工程布局。围绕“增数量-优布局-提质量-创价值”的目标,整合区域自然资源与产业优势,系统设计特色整治工程项目。

合理安排时序。制定近、中、远期实施计划,按照“近期打造示范点-中期推广重点区-远期实现整体提升”的路径稳步实施。

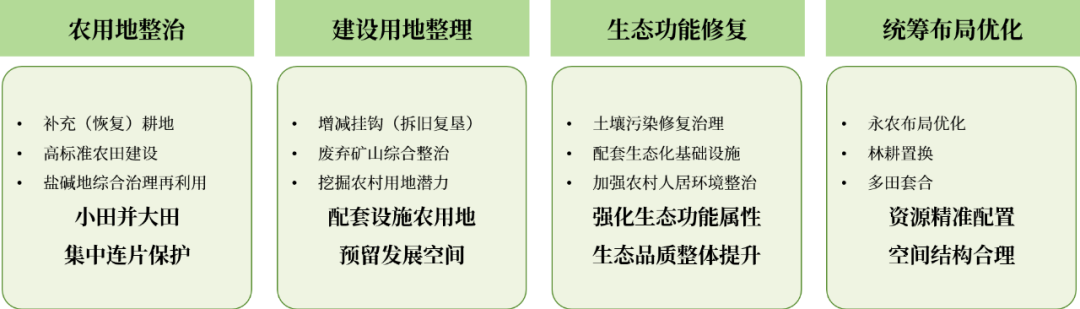

同时,通过“数量增加、用地配套、生态修复、布局优化”四维联动,构建差异化整治策略体系,形成政策合力,全面提升耕地集中整治的综合效益。

怎么用?价值显化是核心

耕地集中整治区的利用应当坚持基础完善与价值挖潜双轮驱动。一方面,以落实用途管制为基础,明确各管控单元功能定位,实施差异化保护利用策略。例如在整治单元内,主要通过农用地整治、建设用地整理等手段补充更多优质耕地,推进小田并大田,着力提升耕地连片度与质量,奠定良好农业产业发展基础。

另一方面,充分发挥集中连片耕地便于规模经营的优势,结合当地特色发展“耕地+”产业。比如在粮食主产区,打造“种植-加工-销售”的全产业链;在油菜花等特色作物区,发展“作物种植+生态观光+农事体验”于一体的农文旅融合模式等,深入挖掘耕地多功能价值,激活资源内生动力并实现价值全面转化。

广州南沙在推进耕地集中整治区建设过程中,以国家土地管理综合改革试点为契机,重点探索“耕地+”实施路径,从规划层面实现耕地“管用一体化”,探索开展农用地详细规划设计,推动耕地、永久基本农田、高标准农田“多田套合”,因地制宜发展“耕地+”,探索以利用促保护的国际化大都市“耕地+”先进实施模式。目前项目正在稳步推进中。

怎样管?长效机制是保障

为构建科学有效的耕地保护管理体系,切实做好耕地集中整治区建设,建议从监管机制和政策保障两个维度协同推进。

在监管层面,建立“储备阶段-计划阶段-实施阶段-完成阶段”全流程动态监管体系。一方面实行补充耕地年度计划分区报备制度,系统记录项目安排及实施进度;另一方面建立耕地集中整治区全流程跟踪机制,按照“县级填报-市级审核-省级备案”三级联审模式,对不同建设方式开展耕地集中整治区全流程信息备案,动态掌握工作进展和实施成效。

在政策保障方面,重点探索构建三大协同激励机制:一是建立区域平衡机制,通过构建耕地保护任务代保补偿专项基金,调动地方政府积极性;二是完善差异化补偿机制,根据耕地保护等级实施普惠性补偿机制,提升农户参与度;三是创新经营权流转奖补机制,对规模化经营主体给予设施配套支持等,促进农业适度规模经营。打好政策组合拳,形成耕地保护的长效动力机制。

原文始发于微信公众号(国地科技):如何建?怎么用?耕地集中连片建设这样干

规划问道

规划问道