核心提示

本文阐述了构建以历史城区为主体的“文化空间富集区”整体保护利用体系的意义,明确了“文化空间富集区”的概念和特征、识别路径、建设策略、配套政策体系等,并从文化资产与自然资产组合赋能城市发展的角度,提出以系统性运营贯穿规划建设管理全流程,全面释放历史城区的文化、经济和社会价值。

历史城区是城市中人文底蕴最为深厚、历史文化最为富集的区域,也是显性的历史物质遗存和隐形的历史人物、历史事件、历史文化共存交织的区域,需要进行整体性保护与管控。相关研究与实践表明,历史城区的文化、社会和经济价值并没有得到有效释放,其保护利用过程中仍然存在“文化遗产保护和利用相割裂”“物质文化遗产和非物质文化遗产相割裂”“文化遗产和自然遗产相割裂”等问题。为此,本文提出建设“文化空间富集区”,以推动历史城区从“以保为主”走向“保用并重”、从“单点僵化保护”走向“城区整体活态传承”、从“建筑遗存价值弘扬”走向“城市历史文化价值弘扬”,从而引领历史城区城市更新与文化遗产保护进入新阶段。

建设“文化空间富集区”的背景意义

本文提出的“文化空间富集区”内涵主要包括三个层面。从基础上看,其是指城市历史遗存最丰富、文化资源最富集、历史底蕴最深厚的城区,是城市记忆、历史事件、人文故事演绎的主要空间场所,包括典型历史城区和非典型历史城区。从路径上看,其是以文化遗产和自然遗产整体保护和活化利用为目标,以规划为抓手,以城市历史文化创造性转化、创新性发展为举措,以期弘扬城市历史文化、彰显文化资源价值。从成效上看,其是人们追溯城市记忆、寻根城市历史、传承城市文化的最佳空间场所,是一座活的城市历史博物馆,是弘扬中华文明、推动地区文化繁荣的重要阵地,也是城市高质量发展的重要动力区。

建设“文化空间富集区”是贯彻落实党中央对文化遗产保护利用工作的创新举措。自党的十八大以来,党中央把文化遗产保护传承摆在治国理政的突出位置,把文化遗产作为激发创新活力、提升城市魅力、推动可持续发展的重要动力来源,强调要“进一步加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护,使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩”。“文化空间富集区”将城市历史遗存显化的空间和隐性的环境作为一个整体,将文化遗产保护利用融入现代生活,营造文、商、旅、居融合的城市空间,让文化遗产“活”起来,延续并保护历史文脉,创新转化文化资源价值,满足人民群众的精神需求,切实促进文化遗产保护的创新性发展和创造性转化。

建设“文化空间富集区”为存量时代城市高质量发展注入新动能。改革开放以来,以中央商务区为核心的城市新区模式,成为城市增长的引擎。随着城镇化进入后半段,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,城市也由增量时代进入存量时代。以历史文化为引领,以“文化空间富集区”为主要载体的历史城区更新改造,将着重平衡好保护和发展的关系,重新焕发城市魅力,激活文化空间,集聚人气并注入经济流量,形成推进城市历史城区价值实现、更新繁荣的有效途径,也是推动城市高质量发展的创新动力。

建设“文化空间富集区”是自然资源“两统一”职责使命下的改革新领域。我国部署推进统一行使全民所有自然资源资产所有者职责改革后,提供了从自然资源领域审视文化遗产的独特视角,即以“大资产观”统筹文化遗产的价值属性和自然资源资产属性。“文化空间富集区”将文化资源作为国家资产进行管理,在空间上将文化资源和自然资源归集形成“复合体”,实现保护与活化利用的统一和价值的最大化。在自然资源领域统一行使所有国土空间用途管制的职责下,“文化空间富集区”建设有利于促进文化遗产保护利用融入国土空间规划体系,建立全域全要素、层级分明、重点突出、上下传导的历史文化保护规划体系,以“文化空间富集区”规划推动空间资源的活化利用,践行文化空间资源转化为空间资产价值,促进区域经济、社会和文化的协调发展。

“文化空间富集区”的特征

文化空间资源的“资产性”。“文化空间富集区”须在国土空间规划引领下,遵循“资源—资产—资本—资金”的演进过程,以产权制度为基础,围绕土地所有权衍生开发权、经营权和抵押权等,打通文化空间资源向资产转化的路径,利用文化资源的附加值开发多元化的资产增值模式,通过创新的金融手段将相关权益转化为可交易的金融产品。

历史文化解译的“延续性”。“文化空间富集区”保护利用的重点在于历史文化要素的挖掘、解译、传承和利用,延续历史空间格局、街区建筑肌理,合理再现历史人物、历史事件和历史场景,以空间触媒激活地区发展。空间场所采用“小规模、渐进式”的营造方式,尊重原住民的传统生活方式,促进原住民与文旅产业的融合,营造历史城区发展的持续动力。

历史文化弘扬的“创新性”。如何将湮灭在历史长河中的隐性文化进行创造性转化以支持文化空间创新性发展,显得尤其重要。历史文化弘扬的创新需要融合科技和金融手段,采用数字化技术将“文化空间富集区”保护利用纳入“一张图”实施监督系统,推动文化资源保护利用的数字化和资产化,通过构建整体的历史文化保护利用体系,挖掘和弘扬优秀历史传统文化,焕发“文化空间富集区”的生机和魅力。

遗产保护利用的“整体性”。其以文化资源整体价值和生命共同体认知为基础,实现从文化资源“点状”保护向“网络状”保护的转变,建立整体性文化遗产保护框架。从横向上打破遗产资源行政管辖范围的割裂,纵向上打破文物、住建、自然资源等部门条块化的管理模式,推动“文化空间富集区”在管理政策体系上的融合,形成完善的保护利用规划体系。

历史城区活化的“运营性”。“文化空间富集区”遵循以国土空间规划为引领的“设计+运营”思路,构建“资源—资产—资本”的模式,结合政策引导、市场供给、空间优化三种方式,重点对公共文化空间资源进行优化整合,注重业态管控、多主体共同缔造和多媒介价值呈现,提升文、商、旅、居产品的供给效率,优化用地功能和产品配置结构,促进文化空间资源的有效利用、资产增值和资本流动,实现从保护资源到创造资产、从盘活资产到创造资本的转变。

“文化空间富集区”的识别与规划策略

识别历史文化要素空间图谱“筑基底”。合理识别历史文化要素、划定文化空间富集区范围是工作基础。笔者以江西南昌老城区为分析对象,采用城市历史地图转译的方法,辅以文献整理、资料考证、资源调查、保护成果收集等,通过历史文化资源识别、信息提取、评价解析,探索形成一套“文化空间富集区”识别方法。南昌建城历史可以追溯到公元前201年,汉初设立豫章郡,选址位于“黄金水道”赣江之侧。独特而优越的交通区位让南昌有着辉煌的过往,也留下了丰富的文化遗产(包括万寿宫、绳金塔、进贤仓等)。众多文化遗产集中在南昌历史城区范围之内。

划定南昌“文化空间富集区”主要以四个步骤展开。首先,识别范围内各类物质要素与非物质要素信息,解构并划分南昌元、明、清三个历史时期的遗存;其次,梳理重要历史时期的景观层积要素,将重要遗存、遗址、线路,通过点、线、面解析为具体的空间要素;再次,通过地理信息系统可视化评估分析不同时段的历史演变模式,形成层积可视化示意图;最后,建立叠合参考系进行核密度处理,获得层积空间时序变化图谱,叠加后得到最终的空间范围,大致将南昌明城墙遗址围合的范围,划定为约七平方公里的“豫章故郡”历史城区,其也是“文化空间富集区”的基础。

基于现状问题和发展要素“明方向”。笔者通过对南昌历史城区“历史文化遗存缺少彰显手段”“保护要素支撑不足”等问题的研究和分析,认为“文化空间富集区”规划要以问题为导向,立足文化遗产保护利用的整体性,梳理“文化空间富集区”的历史文化资源要素和现状问题,构建“文化空间富集区”保护利用规划体系。

首先,要彰显隐性文化要素并将其落到显性空间,融合文化遗产和自然遗产,打通文化空间“规划—建设—运营”环节,建设自然与人文交相辉映、历史与当代回响交融的“文化空间富集区”。

其次,创新“文化空间富集区”遗产保护理念,创造文化空间活化利用的新路径;紧扣文化空间内核精神,通过塑造保护利用空间格局、溯源历史文化线路、强化保护利用支撑等方式,构建“文化空间富集区”的保护利用路径。

最后,以文化引领驱动产业升级,弘扬城市历史文化价值特色;实施“文商旅”空间焕活策略,开发体验性、独特性、多样性的高质量文商旅产品,通过场所营造增强重点区域和节点地段的感知性,缔造“文化空间富集区”的美好人居环境。

构建历史格局和场景“树内核”。历史格局构建和场景营造的重点在于有明确的主题,并通过恢复和强化历史格局的特色塑造可感知的城市场景,提升历史城区的历史文化魅力。历史格局构建主要包括梳理城市格局、推进重点区域、打造特色地标;场景营造包括打造街道空间营造、公共空间营造、景观小品营造和夜景要素营造。

如,南昌“文化空间富集区”在历史格局构建方面,梳理出“七门九州十八坡”的格局,重点改造万寿宫历史街区、绳金塔历史街区、八一广场历史风貌区和滕王阁历史风貌区,打造有特色的地标建筑,恢复历史城区核心意象,以特色文化塑造城市品格。又如,南昌万寿宫历史街区在场景营造方面,明确了创新导向的场景营造理念,通过恢复老地名、标识历史空间,增加体验式场景设计,营造特色文化空间,实现“空间可感知、街区可漫步、城市可记忆”,并利用近现代建筑,将引入的业态和居民的休闲娱乐需求融合,形成“老建筑+新消费”“原场景+新体验”的业态新模式,打造既有时尚感又充满烟火气的历史城区。

构建历史人文游径“连整体”。线性串联是黏合文化空间各类文化要素的重要纽带,通常作为梳理格局、盘活资源的重要突破口。如:南昌首先以城墙和河湖水系定骨架,以历史街巷理支脉,绘制线性人文历史框架底图;其次,联动文保单位、历史建筑等分散的点状资源形成组团,通过强化与历史人文要素、自然景观要素和文商旅要素的关联,寻找构成人文游径的重要空间;最后,以游径为依托优化周边的服务设施(包括构建导览系统,布置街道家具、设施服务驿站等),带动周边协同发展。在历史城区规划形成“一环两横两纵”的人文景观路线,结合老城区的抚河故道、滨江绿道和环湖碧道,形成“4+1”的景观网络,衔接区域内绿道系统。

提升配套设施标准“强支撑”。“文化空间富集区”的建设要以历史城区发展面临的问题为导向,既要重视空间拓展“量”,还要重视标准提升“质”。

首先,要重点完善提升包括公共交通、传统服务、市政服务和特色服务职能等配套设施的标准。以南昌为例,其把历史街巷纳入步行系统,精细化解决停车难问题,方便大家出行;在居民区提供多尺度、多职能的服务功能,营造活力多元的公共空间;增加绿化、设计小景观,打造多样化的公共空间;为游客提供旅游咨询、文化体验、餐饮住宿等服务。

其次,要通过延伸地下空间拓展历史文化空间。如,南昌市针对老城区空间不足的问题,加大地下空间开发利用,打通地铁周边地下空间,建设地铁商业街和万寿宫历史街区地下停车场,提升了旅游接待能力,激发了富集区的人气,彰显了豫章古郡特色魅力。

植入运营管理理念“焕活力”。众多案例表明,“文化空间富集区”的建设要贯穿规划、策划、运营一体化的理念,才能形成长久活力。

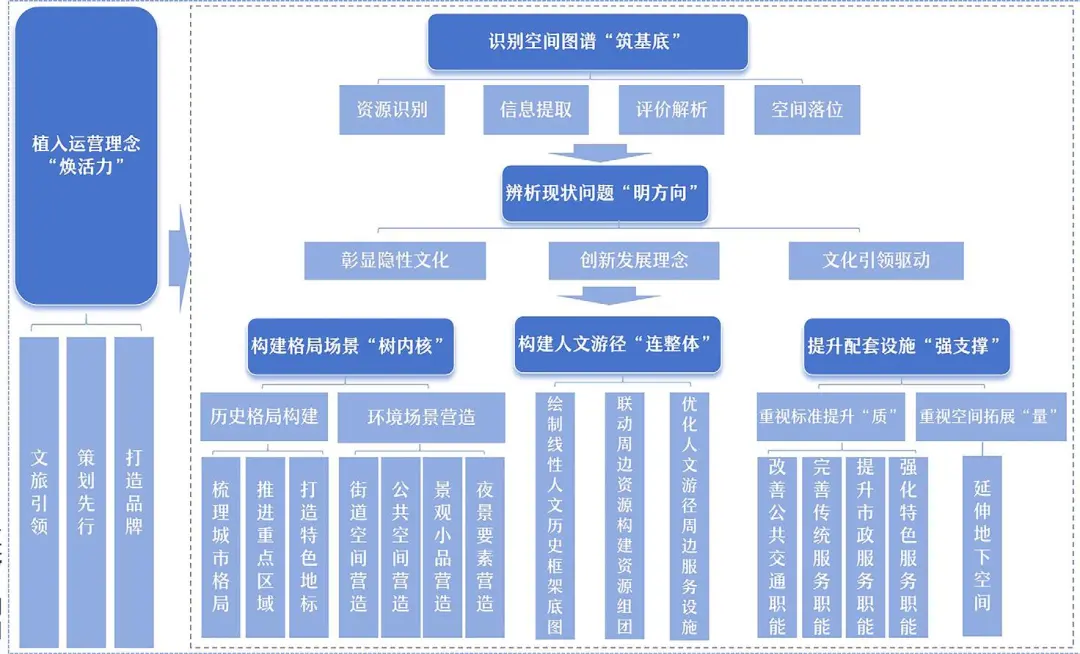

一要文旅引领。以文化为魂,旅游为特征,商业及空间为载体,从打造文化地标、优化景观环境、引导空间功能集合等方面发力。二要策划先行。以运营的理念策划项目,创新业态、塑造场景、丰富活动、提升品质,以“文化空间富集区”建设引领带动城市高质量发展。三要打造品牌。要推动文化旅游产业创新与城市文化资源紧密结合,打造文旅融合新亮点,建设文旅消费新高地,培育特色城市品牌形象,结合线上线下“营销出圈”,提升城市文化的知名度和影响力(见图1)。

图1 “文化空间富集区”的识别与建设路径图

“文化空间富集区”配套建设的政策建议

推进“文化空间富集区”建设,地方政府需要从规划协同、机制保障、政策创新、运营管理等多个维度进行系统谋划。

推进城市自然与文化整体保护利用专项规划体系建设。笔者建议,相关主管部门要衔接当前的国土空间规划体系新要求,关注存量时代下城市发展和土地利用的新形势,从内容框架、组织流程、技术体系等方面创新技术方法,重点关注历史文化的活化利用,推动文化空间保护利用全面融入城市发展。

构建适应历史城区现实的用途管制机制。“文化空间富集区”内聚集大量的文化旅游等新业态,建筑的混合使用和土地的复合利用等都是要解决的问题。笔者建议,相关主管部门要为适应新业态发展探索细化的政策指引,探索“详细规划+规划许可”等文化空间保护利用的用途管制规则。

探索文化资源资产价值转化的创新政策。笔者建议,要将“文化空间富集区”作为国家资产,探索进行保护和利用的分层、分级、分类的国有资产化实现路径,并站在大资产观的角度,基于产权调查、权利归集、资产组合、整体配置、市场交易、经营保护、效益评估、收益分配等,构建资源配置模式,研究资产转化、组合供应等实施路径,并制定相应政策。

创新“文化空间富集区”建设运营管理模式。笔者建议,探索针对文旅、文化创意和居住等不同导向模式的建设要求,不同分区植入和运营业态模块的构建原则,以及银行融资、社会资本等多元融资模式和政府收储、入股联营等多种管理工具使用规则等。

此外,在应用层面,文化遗产赋能自然资源资产价值的深层次实践将在很大程度上影响“文化空间富集区”理论的落地。因此,未来有必要进行更为深入的探讨,如对文化遗产的资产转化实施路径、政策工具、典型模式研究等,创新探索从经济社会发展视野下文化遗产赋能城市发展的新路径。

〔本文支撑课题为自然资源部2024年部省合作课题“文化遗产与自然遗产整体保护和系统活化的国土空间规划关键技术研究”(2024ZRBSHZ058)〕

(作者张龙飞为江西省自然资源厅党组成员、副厅长,王建辉为江西省国土空间调查规划研究院副院长,陈长春为江西省南昌市自然资源和规划局党组成员、市规划国土发展研究中心主任,梁海芬供职于江西省国土空间调查规划研究院用途管制研究中心)

你“在看”我吗?

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):以历史城区为主体的文化空间富集区发展模式探索——以江西省南昌市为例

规划问道

规划问道