轨交站域公共空间热点研究

——城市活力区的分布与特征

随着我国城市化进程的不断加快,城市交通作为城市发展的生命线和重要基础支柱之一也在不断发展。建设以轨道交通为何新的城市公共交通网络是解决城市空间发展中面临的土地、人口、交通、生态等方面问题的首要措施。利用轨道交通站点的集聚效应,围绕轨道交通站域布置城市公共资源可以最大化的利用城市空间,轨道交通与城市空间的耦合是两者发展的必然结果,因此关于轨道交通站域公共空间的研究有着重要意义。

城市公共空间是城市空间的重要组成部分,公共空间具有作为建成环境的物理属性和以政治、经济及文化为背景的社会属性,后者是前者的决定因素,前者是后者的载体与呈现。最初公共空间的定义只强调了其物理属性,将公共空间与“开敞空间”、“外部空间”等含义等同,没有涉及到其社会层面。哈贝马斯(Habermas,1989)提出的“公共领域”理论完善了公共空间的概念,强调公共性的市民属性,将公共空间和公共领域界定为存在于国家制度和私人利益之间,并由市民通过平等交往而形成舆论的领域。卡尔(S.Carr,1992)在《城市空间——公共空间》中将公共空间定义为“人们进行功能性或仪式性活动的共同场所,无论是在日常生活或周期性的节日中,它使人们联合成社会”。社会历史的发展证明,物理的公共空间和社会的公共空间是不可分割的整体。

城市公共空间的根本目的是为市民提供生活、交往的场所,只有满足了公共活动的需求,城市公共空间才会被赋予现实意义。在城市公共空间的建设中,其社会属性常常被忽视,城市经济实力的快速增长使城市的广场更大、道路更宽、公园更多,但是却没能吸引更多的人,缺失了市民生活的公共空间不再是真正意义上的公共空间,沦为了城市权利的象征、景观化的美学产物,我们称之为公共空间的失效。

轨道交通站域依托站点空间实现了商业、办公、换成、休闲等多功能高密度的建设,同时汇聚着大量的人流,因此轨道交通站域公共空间的需要结合轨道交通沿线、车站设施、地面地下建筑、街道及其他公共交通进行协同开发,以满足不同出行目的人群的多种需要。

上海,作为拥有国内最发达轨道交通系统和商业设施的城市,为综合交通型市级商业中心站域的发展创造了极好的条件。在上海中心城区的85座地铁站中,采用站点整合式开发的有5座,轨道交通站点整合式的开发有利于站域的综合利用和公共空间地面地下地上的多维有效连通。在5座整合式开发的站点中,人民广场站和徐家汇站的换乘占有主导作用,因此笔者选择静安寺站、中山公园站、五角场站进行了公共空间的显

微实验,它们规模相近、轨道交通平均日运量也基本位于同一水平、具有同等地位的重要程度,因此具有深入比较研究的价值。

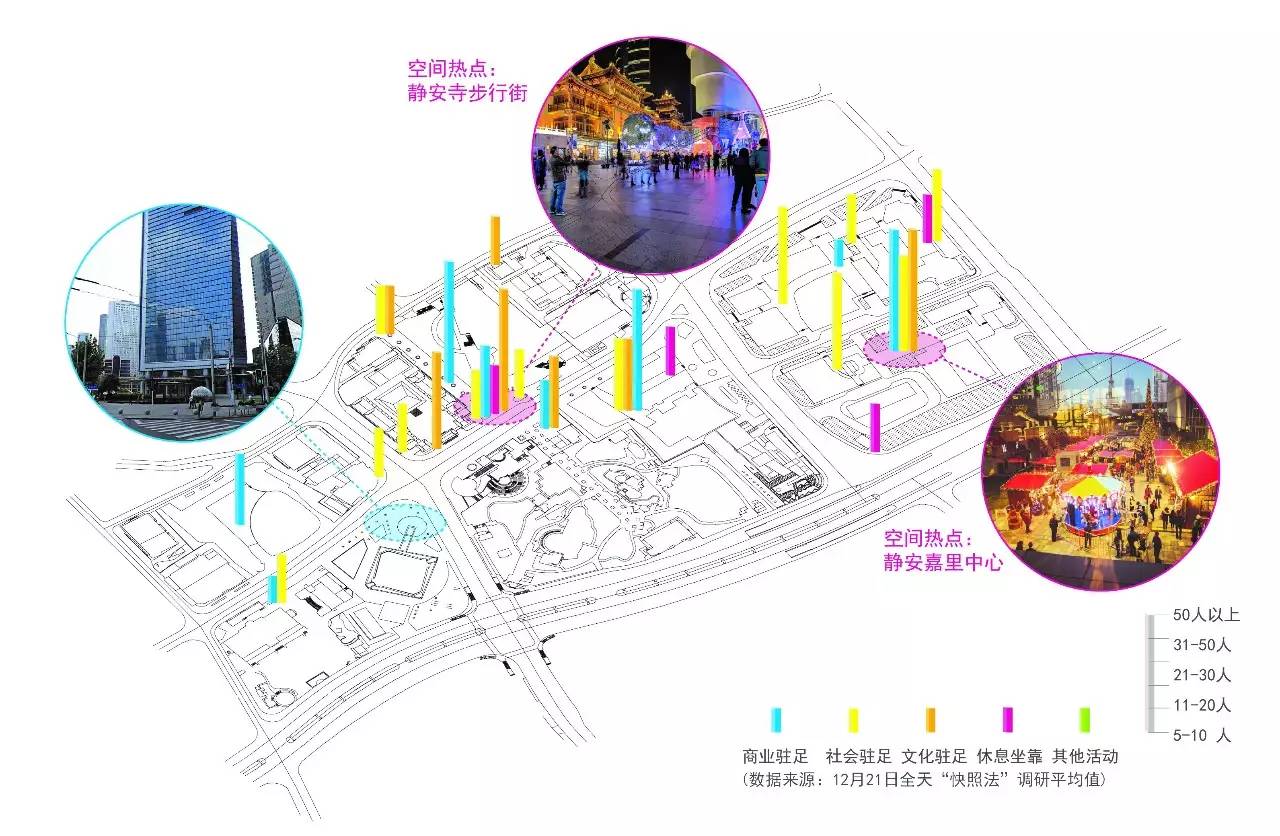

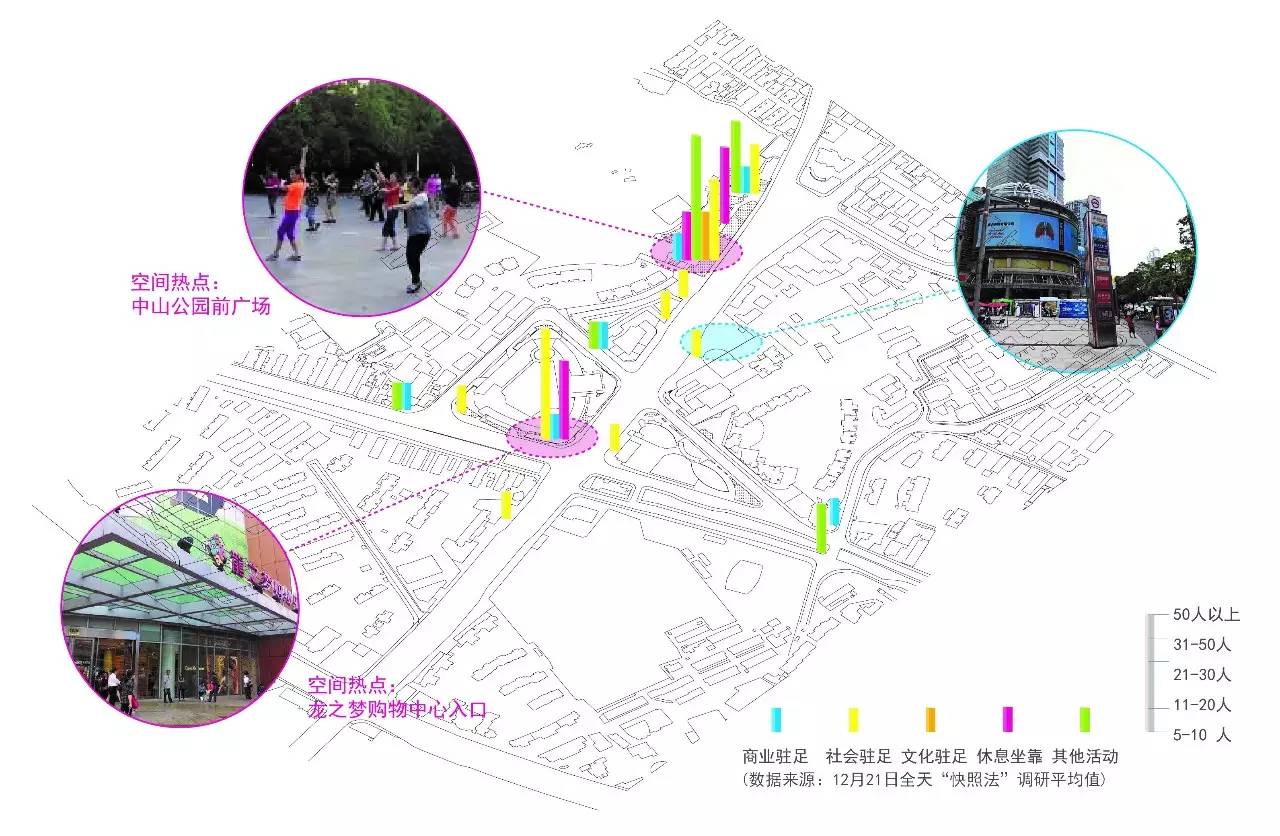

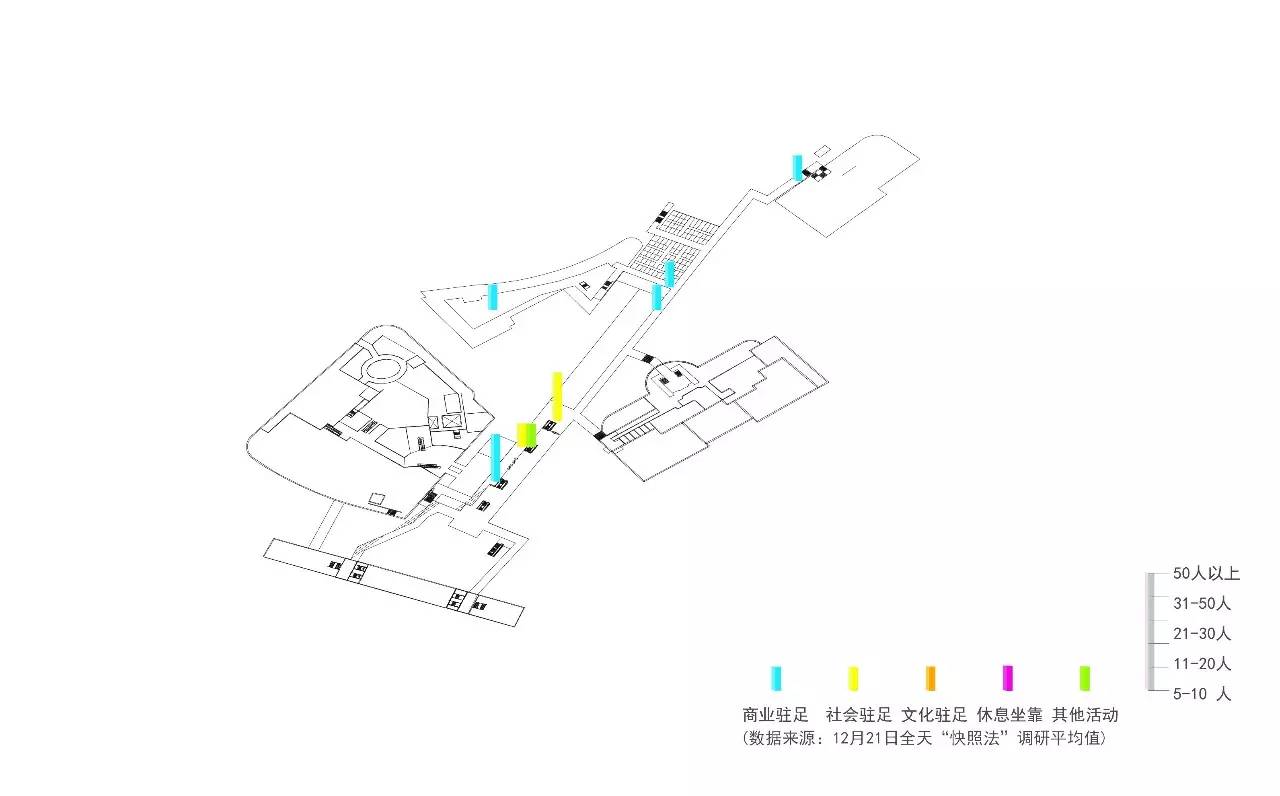

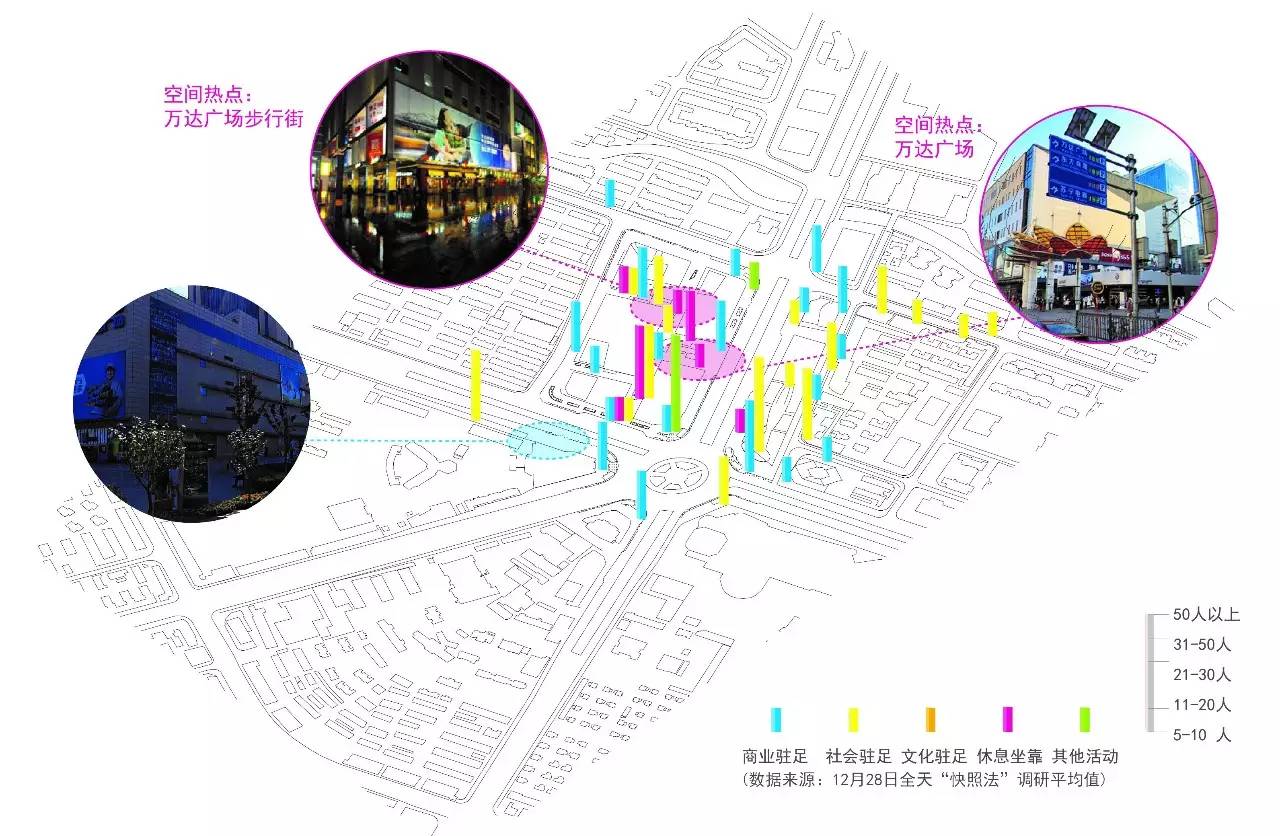

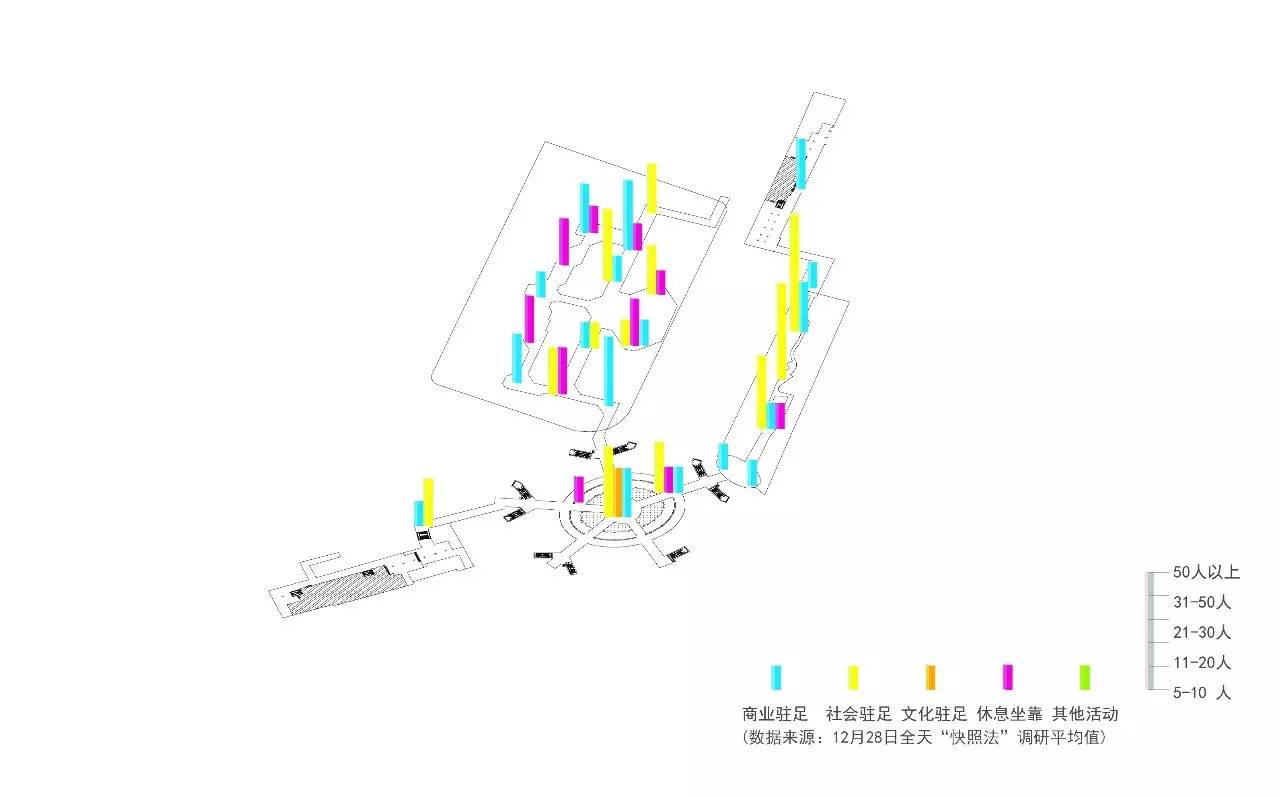

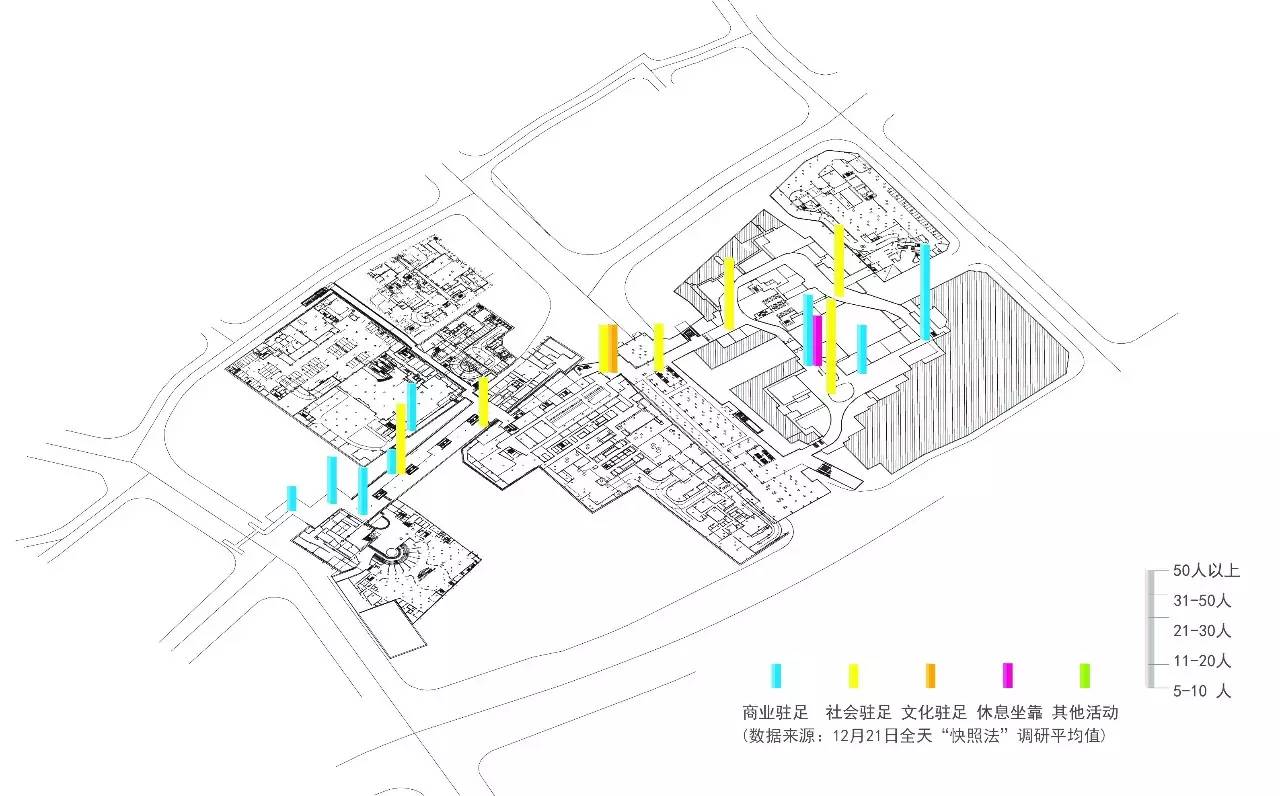

我们利用快照法(Snapshots)对三个站域的瞬时行为活动进行记录,其中包括商业驻足、社会驻足、文化驻足、休息坐靠、其他活动共五种。通过对三个轨道交通站域进行全天候的活动记录以探索不同行为的活动特征和分布规律。

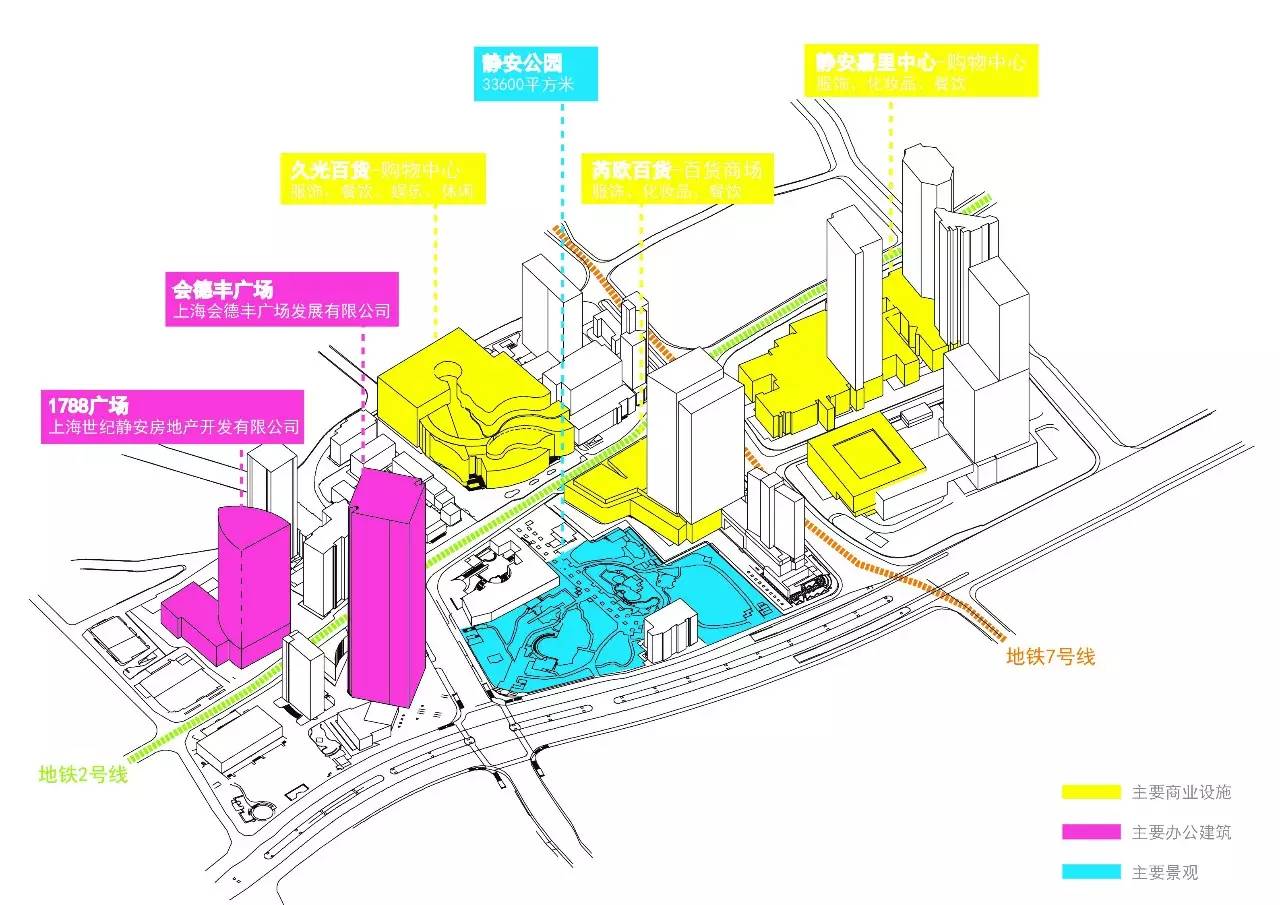

静安寺站域位于上海静安区静安寺南京西路华山路,是上海轨道交通2号线和7号线的换乘站,两站均为地下岛式车站,其中2号线车站位于南京西路,7号线位于常德路南,两线通过两线站厅间的通道换乘,形成了以静安寺为核心、静安公园为主导的商业中心型轨道交通站域。

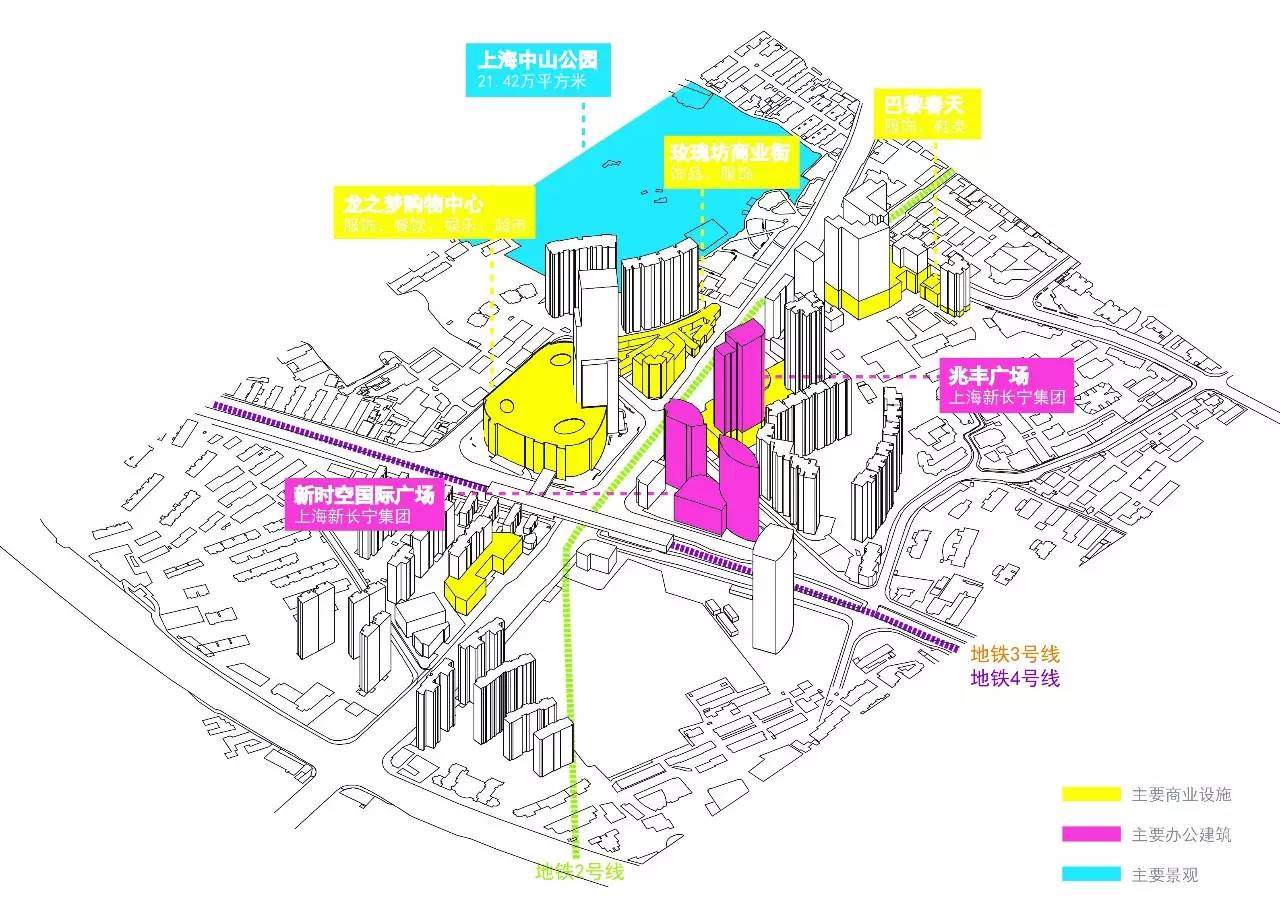

中山公园商圈是上海西部的商业中心,已经发展为上海西部集公共交通、商业服务、文化娱乐为一体的地区中心。中山公园站域正位于此地,轻轨3号线、4号线与地铁2号线相交形成的交通优势汇集了大量人流,成为了城市重要公共活动空间。

五角场——江湾体育场站域是上海的四大城市副中心之一,因邯郸路、四平路、黄兴路、翔殷路、淞沪路五条发散型大道的交汇处而得名。轨交10号线的五角场站在此设置的站点连接东方商厦和苏宁电器广场并与五角场环岛下沉式广场连通,形成了重要的步行交通枢纽。

1.静安寺站域

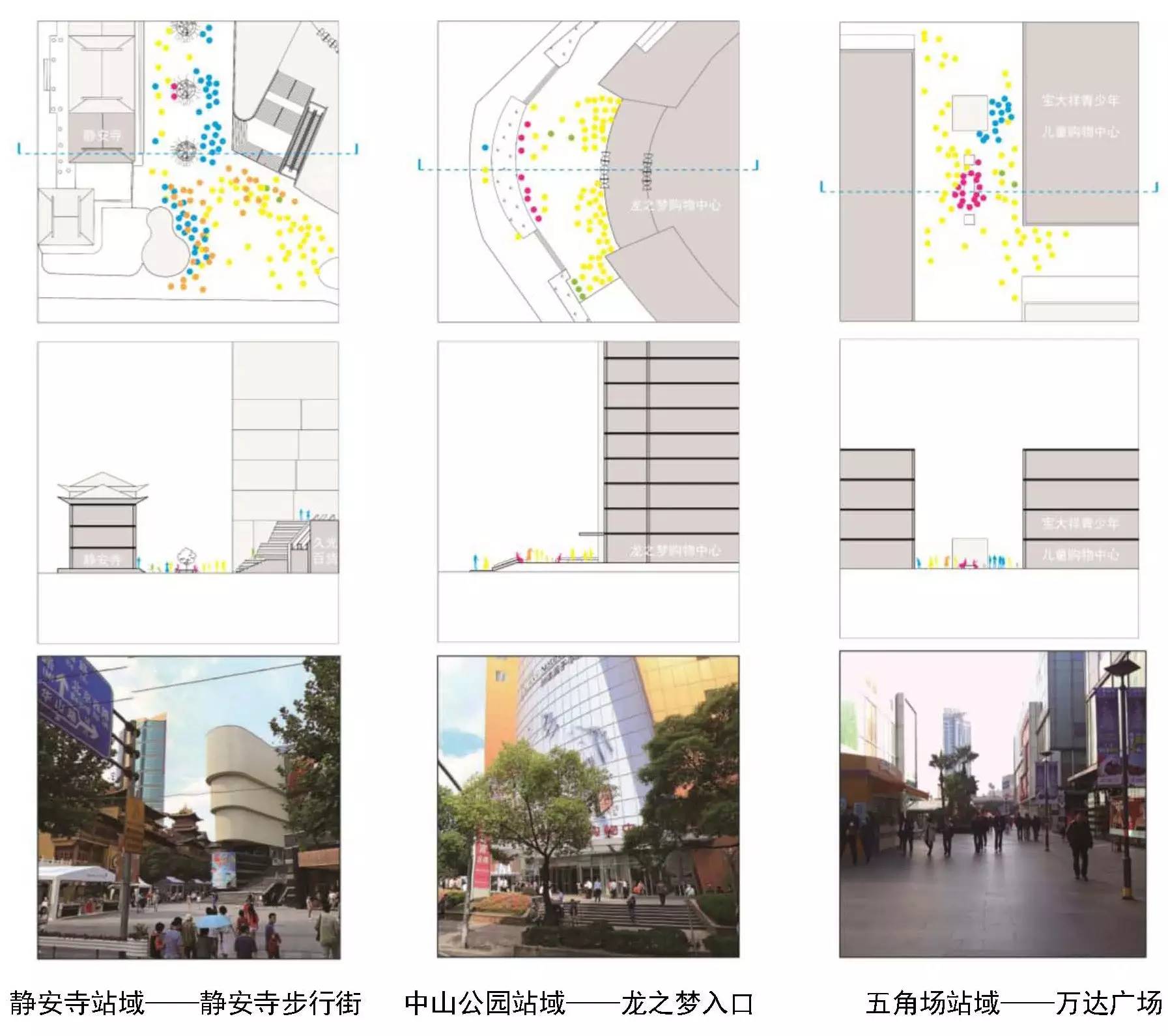

静安寺站域的空间热点区集中在地面层的静安寺步行街、芮欧百货中庭、南嘉里中心广场。

静安寺步行街南起南京西路北至愚园路,临近地铁2号线2号出口和六条公交线路停靠点,作为人流产生源,引入城市客流。一边是作为旅游景点的静安古刹、一边是作为休闲购物的久光百货商场,使不同出行目的的人群交织在一起。芮欧百货中庭呈两横一纵布置,有效连接了南京西路和常德路。静安嘉里中心广场可达性较弱,与地铁站出入口无直接相连,我们进行活动记录期间正值圣诞节前夕,静安寺站域的静安嘉里中心广场、静安寺步行街、芮欧百货中庭都结合圣诞主题举办了不同活动,比平日引发了更多驻足。

站域的西侧地块相对冷清,会德丰前广场结合绿化、水景设置了大片公共空间,但除了偶尔因等候引起的社会驻足,并无太多其他活动。

2.中山公园站域

中山公园站域的空间热点区主要分布在“龙之梦”西南入口处和中山公园前广场。

龙之梦入口位于凯旋路、长宁路十字路口的东北角,与地铁2号线2号出入口直接相连。龙之梦北侧广场连接有出租车站和公交车站;内部地下二层连接轨道交通2号线的出站区域,;商场二层与轻轨站厅标高齐平,通过横跨城市道路的天桥连接到商场内部。龙之梦的公共空间系统发挥了重要的交通功能,其西南入口处作为主入口,可达性高,成为站域内与朋友相约见面的主要等候地点。中山公园前广场,南临长宁路,与地铁2号线4号出入口相连,聚集了大量中老年人进行健身活动。绿地依据行走路径考虑被切割成了不同小大的块状,更适宜人群与景观产生互动。不同块状的绿地因位置不同又形成了动静有别的差异,为满足不同需求使用者的行为带来便利。

站域地下层有着非常高的通行人流量,尤其在通勤时间更为显著,但是如此大量的通行人流并没有带动更多行为活动的产生,地下的玫瑰坊小马路等商业氛围也非常冷清。兆丰广场前结合人行道设置了三角形开放公共空间,但是却也少有人停留。从位置上看,虽然与地铁线路两个出站口相连,但是这两个出站口相比其他出站口人流量较少。从周边建筑看,兆丰广场客流量较小,底层中庭也很少有人驻足,且公共空间本身缺乏使人停留的设施。

3.五角场站域

五角场——江湾体育场站域的空间热点主要分布在万达广场室内外、百联又一城地下步行街和地下层的椭圆形下沉广场。

万达广场被五个建筑体切分,形成了不同特点的步行街,活动热点区域位于集会广场和与其相邻的步行街处。广场东侧为公交站点,吸引了大量城市人流。集会广场每逢周末会举办各种大型的表演活动,使人群发生大量集聚。南北向步行街上汇集了各种各样餐饮售卖亭、引发了大量商业驻足行为。地下椭圆形广场创造的纯步行环境连接着地面五条街道,同时广场观赏性景观和游戏体验空间吸引了更多人群的停留。

万达广场步行街和与其一街之隔的苏宁电器的室外步行街使用情况起到了强烈的反差,尤其与邯郸路相邻的步行街,平常除了穿过性人群,少有人逗留。

1.热点空间

静安寺步行街宽16m,长约140m,占地2100㎡。左侧建筑高三层、右侧高九层,中间的一排树阵将步行街分成两个部分,增强了空间的亲切感,也自然划分了两个方向的人流。静安寺一侧底层为旅游商品的零售店铺,吸引着往来人流的进入,也丰富了步行街的行为活动。中间树阵在夏日可以起到遮蔽的作用,也在视觉效果上柔化了空间,其花坛缘石为步行街提供了丰富的休息座靠场所。圣诞集市期间,在每两个树阵之间设置摊位,形成暂时的连续性商业界面,方便统一管理,也满足了游客的连续性购物体验。在步行街南侧入口处的圣诞装饰和商业摊位,引发大量文化驻足和商业驻足。

中山公园龙之梦入口平台面积约656㎡,地面标高高于人行道1.75m,有效地划分了通过性人群和停留人群。结合绿化龙之梦内部公共空间起着重要的交通作用,连通地下地面和地上公共交通,入口平台又与地铁2号线2号出口直接相连,因此成为了重要的等候空间,一般选择背向出入口进行等候。由于中山公园站域缺乏座椅设施,入口处的花坛成为了人们休息的主要场所。偶尔会有卖艺的人在花坛处表演,吸引了更多人群驻足。

万达广场步行街宽21米,结合路灯、景观等设施将步行街划分成了中间宽两边窄三个部分,将穿越人群和停留驻足活动人群进行了划分。两边建筑高也是20米左右,步行尺度适宜,建筑底层的商业界面为步行街注入活力,步行街道上的餐饮商铺也产生了大量商业驻足人群,丰富了街道的活动。其休息座靠设施,化整为零,每一个区域的休息座靠分为两大一小,三个部分,大的座靠设施有良好的参与感,而小的座靠设施能保证活动的独立性,使公共活动具有了更多选择。与步行街相连的集会广场大小约2500㎡,中央是通往地下一层的扶梯,减小了广场的尺度,使空间感受更加适宜。广场上1000㎡见方的开敞空间为周末举行表演、集会搭设舞台提供了场所。面对淞沪路的舞台使广场成为了与城市空间对话的窗口,更容易吸引往来人群的驻足。底层开敞的柱廊增强了广场的亲和力与吸引力,丰富了视觉景观的层次,提高了公共空间活动的质量,可以吸引人群逗留更长时间。

比较三个热点空间它们存在一些共同特点:首先空间尺度适宜,边界为商业透明界面更能为公共空间注入活力。公共交通的介入成为有效的人流导入源,为公共空间提供更多到访人流。商业活动的形成往往可以引发其他活动的产生,因此借助商业活动是提高空间活力的有效手段。同时空间需要具有一定的承载能力,以应对不同节庆典礼和表演等商业活动。休息座靠设施是公共空间必不可少的元素,同时需要考虑为不良气候条件提供遮蔽。

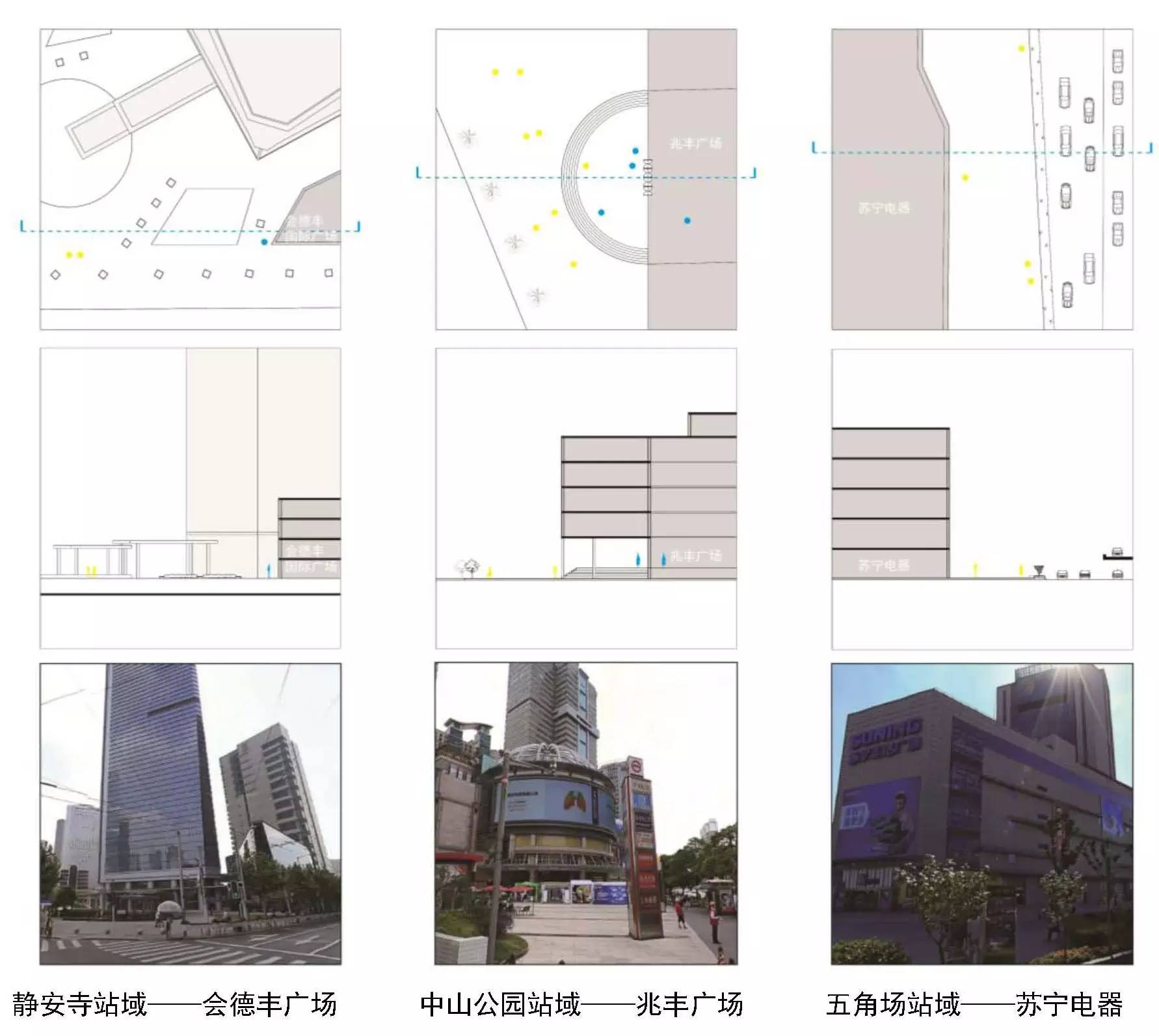

2.冷清空间

位于静安寺站域的会德丰广场,虽然结合建筑入口设计了约4000㎡的公共空间,并且加入了水体、绿化等元素,但是并未形成良好的活动氛围,活动局限在停留、等候等行为。由于该地块与地铁站点出入口没有直接联系,因此大大降低了轨道交通人流的可达性。

中山公园站域的兆丰广场及其内部中庭,位于龙之梦斜对面。兆丰广场入口公共空间面积约3500㎡,与机动车道相邻。公共空间行为活动很少,仅限于短暂的等候行为。由于为北向广场,日照也较少,尤其在冬天,全天候的阴冷环境更不利于活动的产生。

五角场站域与苏宁电器相邻的步行街宽20m,也时常处于冷清的氛围,除了穿行路过的人群,较少有活动发生,与一路之隔的万达广场步行街形成了强烈的反差。步行街相邻建筑底层立面除了苏宁电器的入口,其他均为封闭界面,建筑与人无法形成良好的互动,使步行街沦为了单纯供于通行的场所。

比较三个冷清空间,不难发现存在一些共性:一方面它们虽然被设计成与城市相连接开放公共空间,并且有考虑景观的设计,但是景观多为独立的个体而存在很少可以与人发生互动;另一方面与人流导入源并没有产生直接的关系,造成了输入人流本身存在不足的情况,加之公共空间界面与机动车道相邻,降低了空间品质。公共空间的日照条件的优劣直接影响的户外活动的发生。

公共空间的价值是因为人的参与和交往而实现的,城市公共空间的设计,其实是对人们生活方式的设计。如何为使用者提供满足其所需的公共空间,并且为他们创造更适宜的场所、激发更充分的互动、带来更愉悦的感受,营造出独具魅力与活力的城市公共空间,是设计师永恒的追求。

如果希望同我们交流,欢迎微信留言或致信 lab408@qq.com。我们期待探讨。

本平台是一个开放的环境设计研究平台,欢迎来信投稿或推荐内容。

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)