5月21日,以“空间·空间·空间”为主题的2018第六届清华同衡学术周盛大开幕。在上午的“巅峰讲坛”上,ofo小黄车政府事务总监王涛以“共享单车与城市空间的融合”为题,对共享单车在城市的空间认知、空间功能、空间价值三个方面进行了精彩发言。

1

共享单车如何认知城市空间?

自然空间(如大江、大河、山川等)、地标景观(如天安门、东方明珠等)、大型建筑(央视新楼、动物园、军事博物馆等)以及交通线路(如城市道路、快速路等)等,是我们从非专业的角度认知城市空间的几个维度。它们都在一个城市的区域形成对城市空间的认知,我们则用它们来标识空间。

而交通是我们认识城市空间的重要维度,两者在发展过程中不断地互动和反馈,能够从宏观、中观、微观三个维度进行城市空间的认知。比如,用高铁和高速公路以及国道对城市群宏观维度的认知,从城市中的大型火车站、机场、轨道交通、公交线路等对城市的中观维度认知,从更小尺度的交通设施和交通网络对区域的微观维度认知。那么,共享单车作为交通元素的一种,我们如何用它来认知城市空间呢?

交通对城市空间认知的三个维度

1. 动态认知城市空间状态,发现城市功能区域

选择北上广深及其他一线城市,研究共享单车不同时间的骑行轨迹变化,将其定义为“城市苏醒”。发现在6点左右,羊肠小道最早出现共享单车骑行轨迹;7点左右骑行轨迹聚集成若干组团,凸显出城市重要功能区;在8点左右,短距离分散的骑行轨迹连绵成片,城市形态逐渐明晰;在9点左右,骑行轨迹的疏密浓淡各处相异,城市层次与细节愈加丰富。

2. 认知城市静态脉络,发现城市空间活动差异

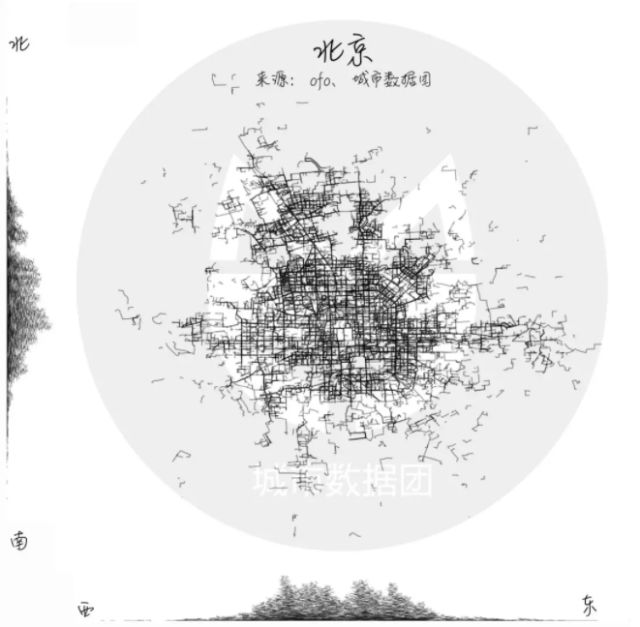

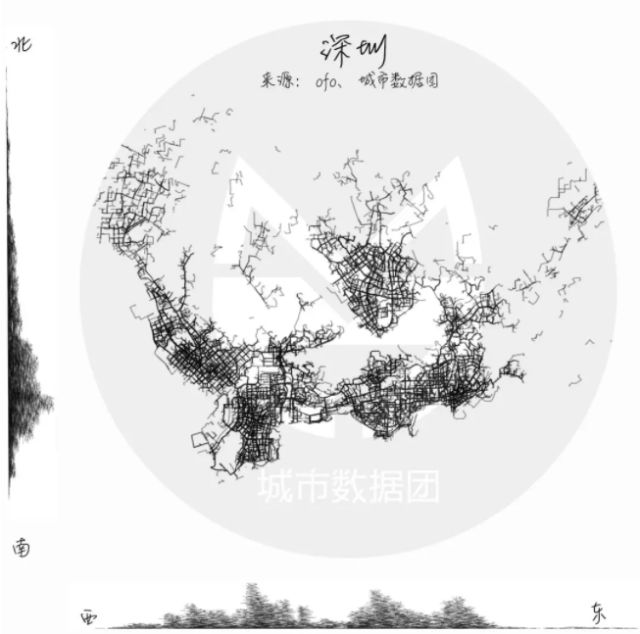

用9点左右的骑行轨迹来认知北上广深的城市空间发现:北京形成的骑行轨迹整体呈现一个空心的“甜甜圈”,重心偏北,并在北部形成三个明显的组团:回龙观、天通苑、望京,而通州区的轨迹量还比较稀疏,与其他组团还具有一定差距;上海形成的骑行轨迹被黄浦江分为两大部分,像一块被切成两半的披萨。与北京中心城区相比,上海中心城区的骑行量较为密集;广州形成的骑行轨迹也被珠江水系分为两大部分,呈现“一双微抿的红唇”形态,有双峰竞秀之势;深圳形成的骑行轨迹像一艘行驶的巨轮,呈四擎联动之态。

北上广深9点左右的骑行轨迹

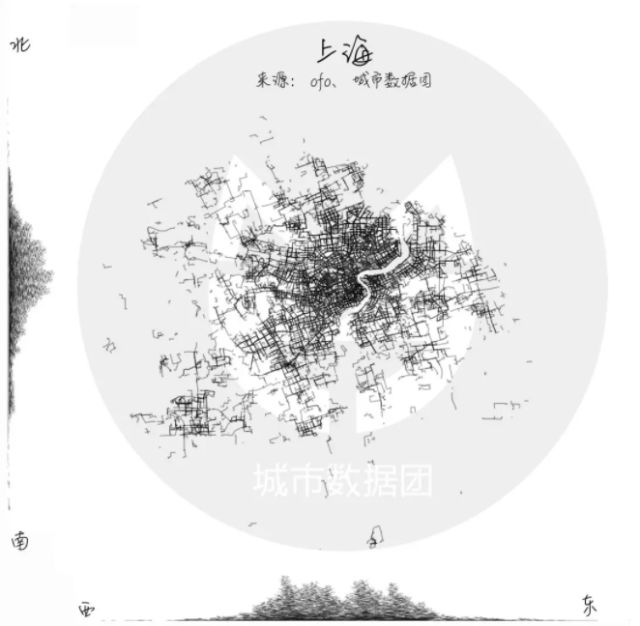

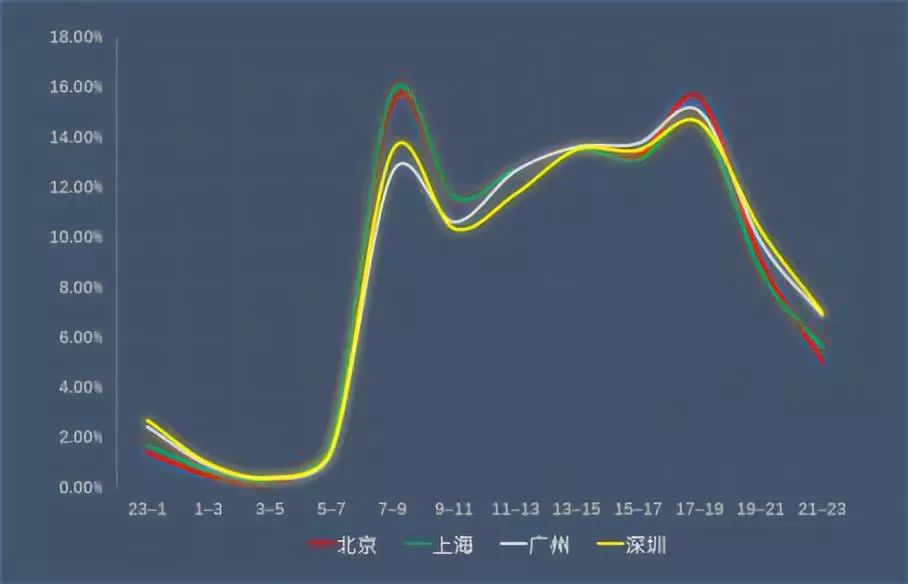

从共享单车的角度反映出城市空间活动的独特特点。对比北上广深一天订单的分布规律发现,既有其共性规律又有个性特征。在共性方面,四个城市早晚高峰都有高频次的骑行量。在个性方面,四个城市因地域特点的不同,骑行高峰时段有所不同:北京在晚高峰骑行最活跃;上海在早高峰骑行最疯狂;广州则是在午后出行最活跃;而深圳则是在夜间骑行活跃,反映出夜生活的丰富。

共享单车骑行订单反映出的城市特点

2

共享单车如何在城市空间中发挥功能作用

1. 满足“最后一公里”出行需求

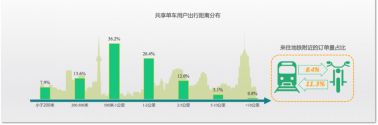

共享单车是居民短距离出行和短途接驳的最优选择。以上海为例,统计不同骑行距离下用户的数量发现,在一公里内的骑行用户量超过50%,两公里以内的超过80%。统计地铁站点周边的骑行需求发现,每天有近20%的共享单车出行需求是在地铁站点一公里的辐射范围内发生的。这表明,共享单车解决了大部分用户在“两公里范围内出行难”的需求,起到了短距离出行和短途接驳的作用,并有效补充了中长距离出行。

共享单车用户出行距离分布

2. 缓解城市拥堵

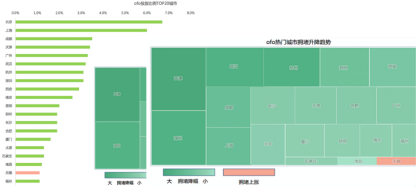

选取2017年ofo投放量最大的20个城市,与2017年高德和数据科学研究院联合推出的城市交通报告对比发现,这20个城市中的19个城市的拥堵状况呈下降趋势。

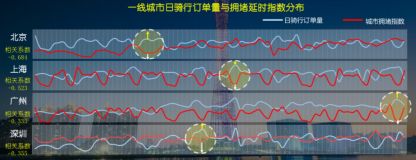

进一步的,将北上广深四个城市的骑行订单量与拥堵延时指数进行相关性分析发现,两者呈显著的负相关关系,北京拥堵缓解效果最为明显。如果长时间对比观察两者关系,会比前面的城市数量对比结果更加量化、直观,也更有支撑效果。不过,到底是不是共享单车带来的影响?影响有多大?还有待进一步的分析验证。

热门城市拥堵升降趋势

一线城市日骑行订单量与拥堵延时指数分布

注:红色的是城市的拥堵延时指数,浅蓝色的是每天的订单量

3. 拓展公共交通服务半径,填补公共交通服务盲区

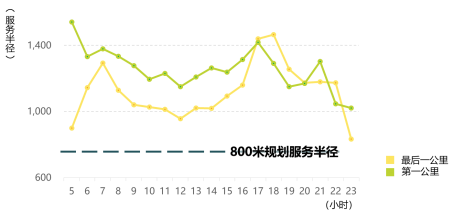

以天津为例,研究地铁站点周边共享单车的平均骑行距离,发现共享单车投放后,地铁站点的服务半径由原来的800米扩展到1300米,使地铁站点的服务面积提升75%,使用户选择地铁出行的意愿程度更高。

共享单车投放后,地铁站点的服务半径变化(以天津为例)

如果将天津主城区内的公交站点缓冲500米、地铁站缓冲800米,则白色区域是没有公交和地铁的区域,占主城区总面积的13%。如果把共享单车订单覆盖的区域与其叠加发现,共享单车则填充了公共交通服务盲区的75%,使得公共交通的可达性与覆盖度得到了很大的提升。

共享单车似乎已成为公共交通或公共设施的一部分,一些城市也开始出台政策文件,在公交站点、地铁站点周边以及街道两侧开始设置共享单车的停放空间,专用停车道等,这使得居民的出行质量得到很大提升。

共享单车填充了公共交通服务盲区的75%(以天津为例)

3

共享单车在城市空间中具有怎样的应用价值

1. 助力城市交通规划

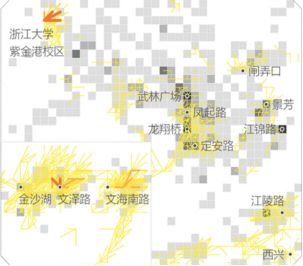

用户的骑行轨迹、骑行OD能够为交通规划的编制提供大量而坚实的数据支撑。以杭州为例,用骑行轨迹、骑行OD与公交公司数据结合,将公交线网与共享单车轨迹进行空间叠加,可以发现区域空间存在的问题。

如果两者空间分布存在较大偏离,则说明该区域的公交线网需要改善,据此来优化他们的站点布局和线路布置;如果某区域骑行距离太长,则说明该区域的公交覆盖不够;如果某区域短距离骑行订单量大,我们则需要考虑对该区域的自行车停放空间、自行车道设计进行人性化设计。

热门往返线路(以杭州为例)

2. 提升居民出行质量,延伸交通系统可达性

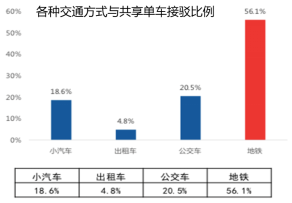

对比分析共享单车和其它交通方式之间的接驳关系发现,使用共享单车接驳地铁出行的用户高达56.1%,公交车其次(为20.5%)。随后是小汽车使用者,有18.6%的用户采用共享单车接驳(可能是停车位到出行目的地的短距离接驳),而使用出租车的用户中有4.8%的用户采用共享单车接驳。

各种交通方式与共享单车接驳的比例

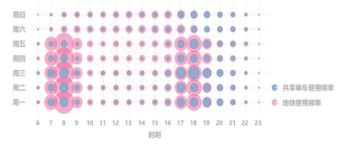

分析工作日共享单车和地铁站点出行规模之间的关系发现,在周一到周五时间段内,共享单车使用量与地铁刷卡量之间呈正相关关系,共享单车已成为城市通勤交通工具的重要组成部分,这与天津的数据得出的结论相似。

共享单车与地铁使用频率的关系

3. 提升城市空间活力

(1)提升城市空间的经济活力

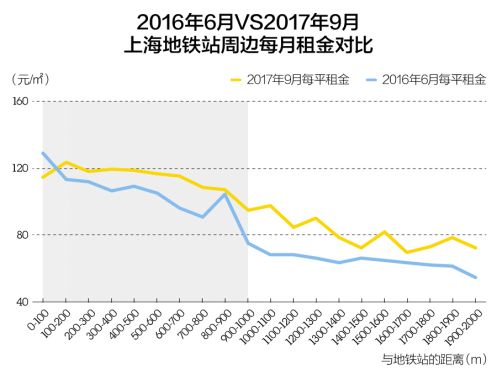

共享单车拓展了公共交通站点的服务范围,让居民对生活圈和工作圈的选择范围更加广泛。据许多媒体报道,如果之前从地铁站点出发走路十分钟所达的范围属于地铁房,那么现在骑车十分钟到达的范围也属于地铁房,这使得更多的居住区、工作区被纳入地铁辐射的核心圈,一定程度上对租房与买房市场的价值判断产生影响。

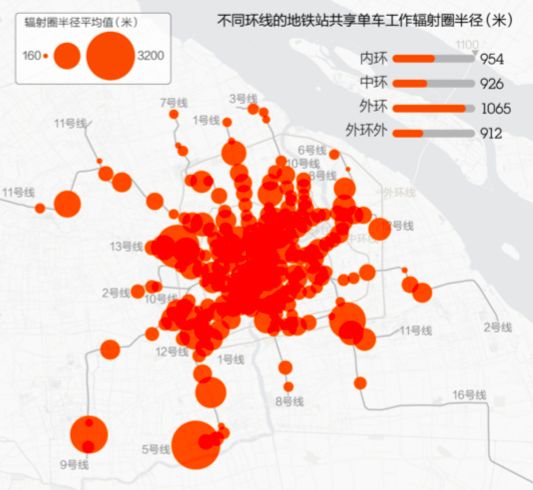

不同环线的地铁车站共享单车工作辐射圈半径(以上海为例)

共享单车投放前后,上海地铁站周边每月租金对比

(2)提升城市空间的生活活力

共享单车使居民不再具有出行压力,可以随时随地去之前想去的但因步行较远而不得不放弃到达的区域,增加了居民对外出行频次和交流频次,提升了城市空间的活力与利用率,也对居民的健康有很大帮助。

点击图片,阅读城市设计原创内容▼

[城市设计]是由一批资深专家团队运营,可开展城市规划、城市设计、景观设计、旅游规划、公共艺术的投资咨询与综合发展。旨在以新型城镇化带动社会与经济,文化和生态的全面协调可持续发展。

业务洽询 张先生 / 17811898598

媒体合作 唐先生 / 18601077014

规划问道

规划问道