【派姐说说】

以下内容来自【2015城市规划·长安论坛—新技术支撑下的城乡规划编制方法变革】,感谢论坛主办方授权【城市数据派UDParty.com】发行。

小派特别整理演讲全景记录分享给大家,让你如临其境!如需转载请联系udparty@qq.com

2015中国城市规划年会的主题是新常态:传承与变革。到底都有哪些新常态?需要传承的是什么?变革都有哪些?规划师怎么面对变革求生存?派姐认为,王慧老师的这个演讲就是给现在的以及未来的城市规划师非常透彻的分析了“新常态”3个字背后的丰富内涵!派姐认为如果你关注2015规划年会,这绝对是参会前的必读材料!

欢迎加入小派的实名制QQ群:343933087,和城市大数据爱好者、研究者、实践者探索交流,一起用数据解决城市问题!点击阅读原文,你可免费查看2013和2014年规划年会大数据论坛所有的演讲PPT哦!

《互联网时代城市规划学科多维变革之意象》

报告人:王慧,厦门大学建筑与土木工程学院,博士,教授

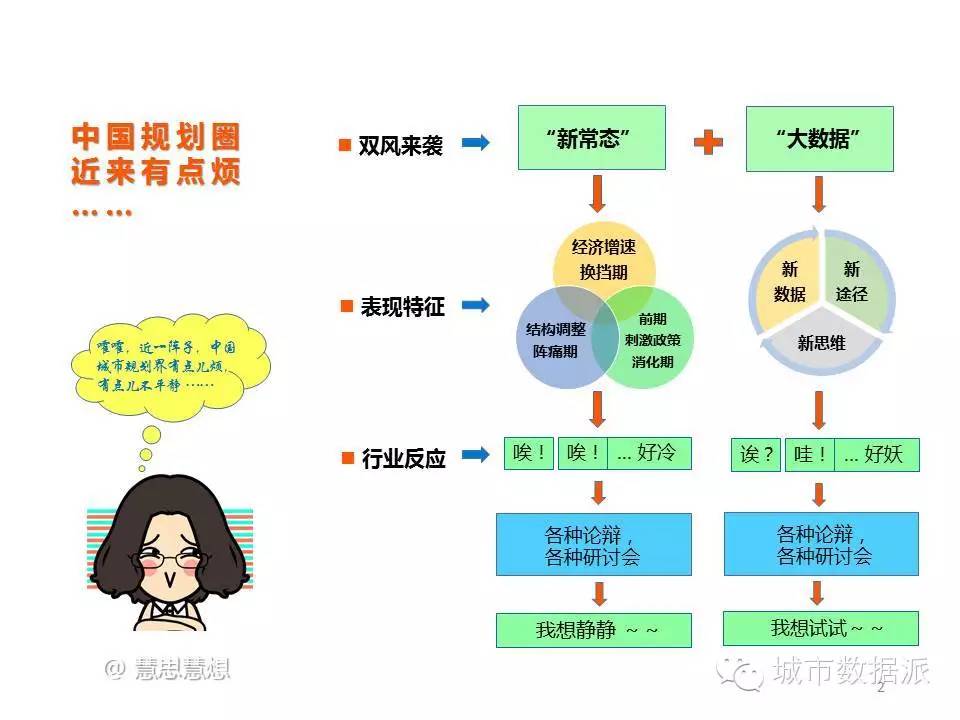

首先我想说一下最近这段时间以来,中国城市规划界讨论的比较多的两件事:一个是新常态,更确切说的是经济发展到了一个新阶段,增长速度到了换档期,结构到了调整期,前期经济政策进入消化期,最终表现在行业里就是城市土地扩张减缓,房地产市场偏冷,结果导致规划业务量下降。

另一个话题就是大数据,引起了大家对城市规划行业里的新数据、新范式、新途径、新思维的研究。

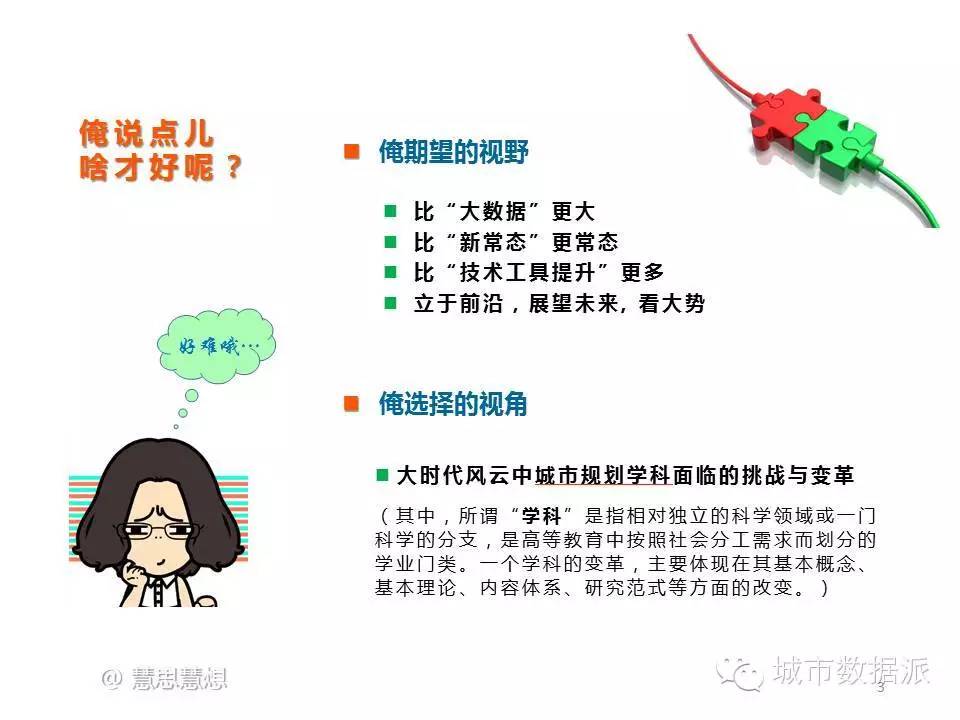

我希望今天讲的视野比大数据还大,比我们所说的“新常态”更为常态化、普遍化、广域化的东西,也希望所说的这些对城市规划的影响不仅仅是技术工具提升,而是能立于前沿展望未来看大趋势的思维架构。

所以我选择了一个相对集中的视角,谈一谈在风云变革时代城市规划学科所面临的挑战和变革。学科是指的一个相对独立的科学领域,学科变革主要是基本概念、基本理论、内容体系、研究范式以及教育体系的变革。

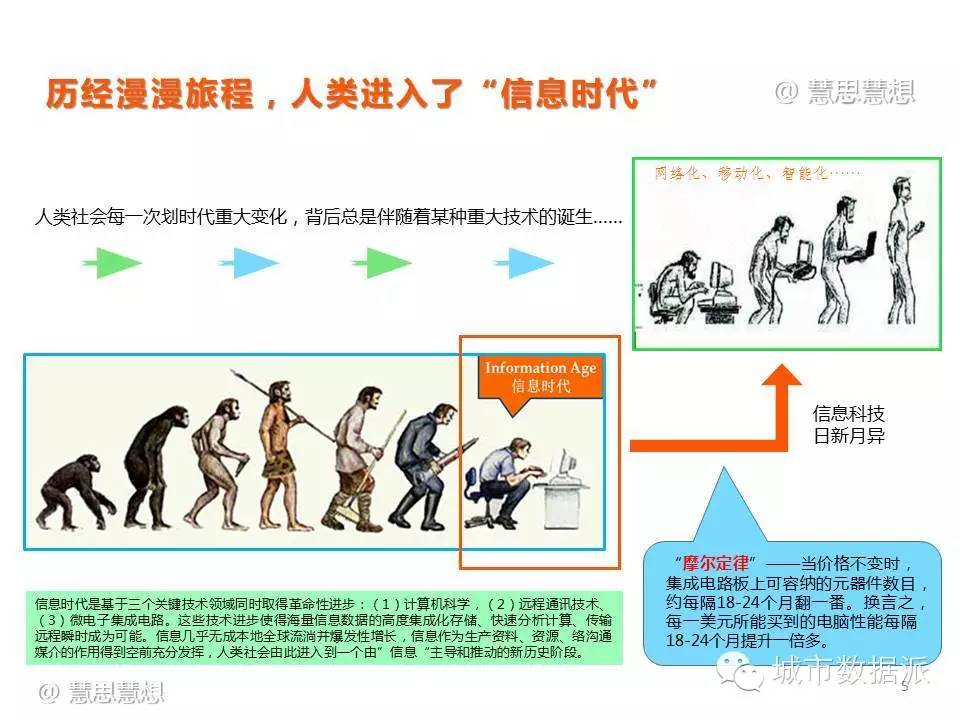

第一个内容就是大风起,“大互联”时代的来临。人类每一次重大变化总是伴随重大技术的产生,在信息技术时代里,信息技术的进步非常快,这个过程使我们在信息时代感受到它进步的历程,也就是我们正在摆脱固定地点使用计算机或互联网,使用的终端越来越小巧,但是背后互联网建构越来越复杂。

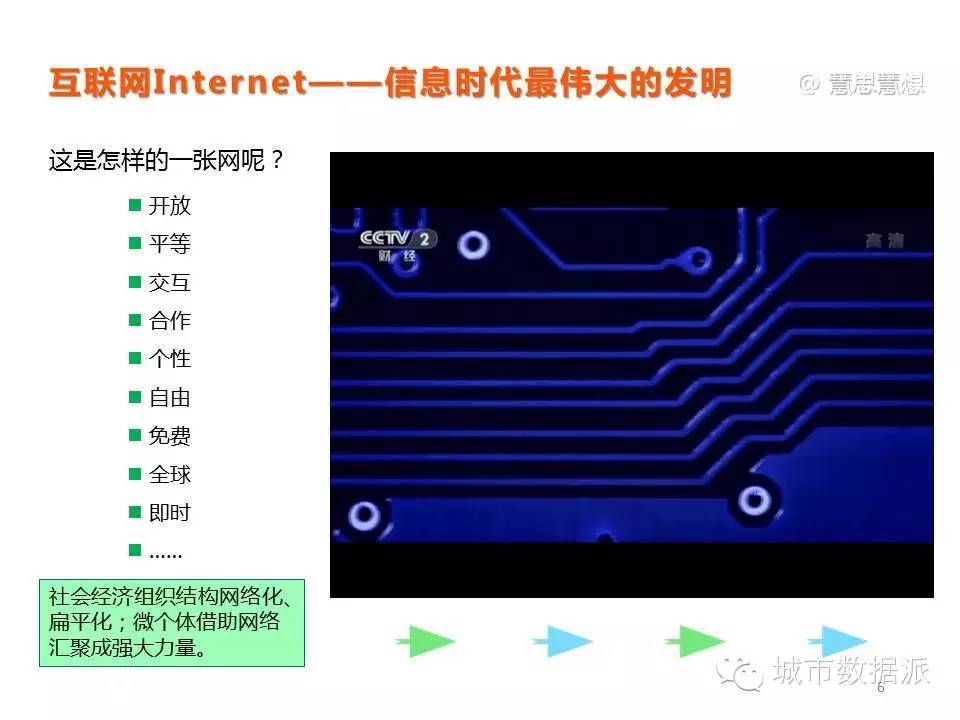

那么互联网被称为信息时代最伟大的发明,那是怎样一个网络?这是央视大型纪录片《互联网时代》里截取的1分钟左右的视频,这样一个揭示互联网结构特征的短片告诉了我们互联网时代由于这样一个技术带来这样一些特性:开放、平等、即时、全球等等,使得这个时代和社会正在朝着两种典型态势在演化:一个社会体系扁平化,在互联网世界里人人都是均等的;另一个就是在这个时代里每个个体的表达会形成非常强大的自下而上的力量,那么很多学者就称为互联网时代。很多专家已经形成共识,我们正进入一个巨大时代变革开端的阶段。

互联网经过了三个发展阶段:从1.0的门户时代,以搜索和社交网站特征的2.0时代,现在进入了大互联时代,大互联时代具有这样一个特征,就是基于普及化移动终端、遍布式的传感器、物联网和云计算技术的智能化生活时代,在这个时代实现了每个个体时刻联网,各取所需,实时互动的状态。大数据就是这个时代衍生产物。

在互联网进入web3.0大互联时代,现在最新的浪潮就是互联网+,互联网向传统行业和个人生活渗透,产生了许多重构和创新。互联网+银行变成了支付宝,互联网+出租车变成打车软件,互联网+零售业变成了淘宝、京东等等。

在这样一个互联网向个人生活和传统行业全方位渗透的大背景下,我们就会产生一个问题,当互联网+城市,+城市规划行业,+城市规划师,会发生什么变化?我们是否也会借助互联网,插上翅膀呢?我想这取决于我们的视野和对这个问题认识的深度。

大互联时代给我们行业带来深层次的挑战。互联网挑战可以归纳为几个方面:互联网正以无所不在的形式,以爆炸式的力量将地球上的人与人、人与物、物与物进行连接和互动。在这个过程中产生的变化主要是时空间关系被重新定义了,人类活动和经济活动的组织结构运行方式正在发生变革,城市规划研究的对象城市也正在这样的过程中发生前所未有的变革。

这个变革对于基于工业社会城市发展原理所建构起来的现代城市规划体系的理论方法都将带来许多冲击、挑战,我归纳为三个方面:首先是有些概念变得模糊,不再适用;其次根基理论因此产生动摇,在很多情况下不能再解释一切;另外一些传统惯用的方法可能失灵。

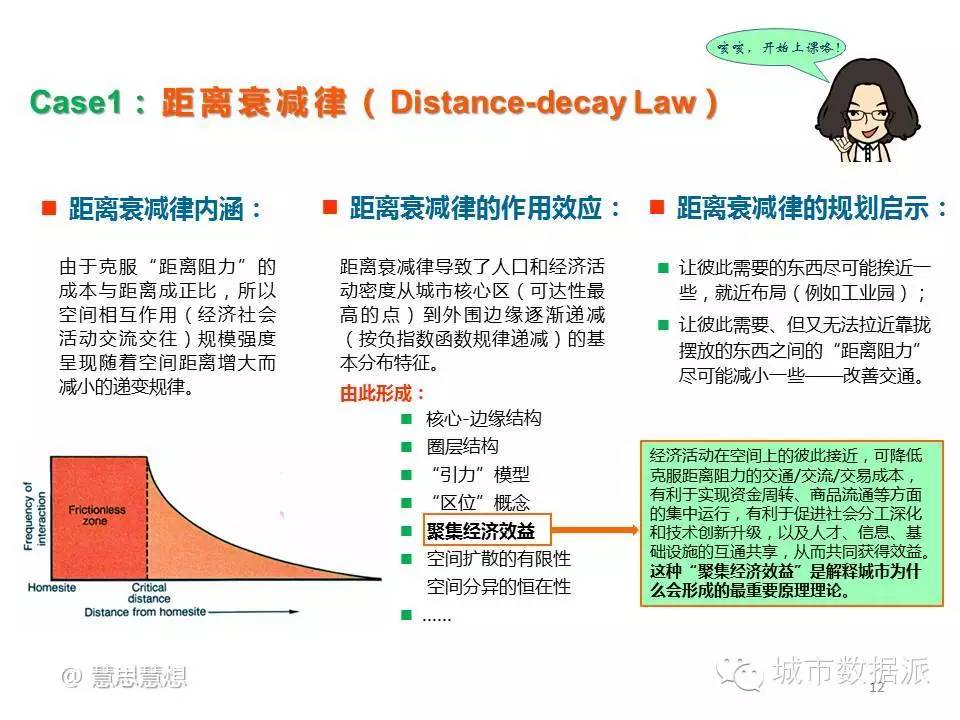

首先我想讲作为城市规划原理基石之一:距离衰减律,它的内涵是由于克服“距离阻力”的成本与距离成正比,所以空间相互作用,规模强度呈现随着空间距离增大而减小的递变规律。这种递变规律告诉我们一个事情发生的原点对外界的影响在一定范围内看起来无阻力,但是经过一定边界之后就会呈负指数的递减。所以说当离开这个事物原地一定距离之外,和这个事物的关系就会减弱。

距离衰减律对我们这个行业形成非常基本的影响,使我们对经济、空间组织结构,比如核心边缘结构,所有事物都是呈现从中心到边界递减的圈层结构,以及区位概念都很大影响。同时距离衰减律解释了为什么聚集经济效益会产生,聚集经济效益也可以用来解释我们城市会变成这样子。

同样距离衰减律也告诉我们空间扩散是有限的,因此地球不可能是均质化的。距离衰减律对规划行业的提示体现在这两点:一个是在距离衰减律下让彼此需要东西尽可能挨近些,就近布局;第二个是让彼此需要但又无法拉近的东西距离阻力减小,也就是把交通做好。所以距离衰减律这样的原理对我们城市规划产生最基本的两个思维。

但是在互联网时代,距离衰减律受到什么样的挑战?在互联网时代信息交流近乎是免费的,瞬时抵达的,因而空间相互作用的规模和强度与空间距离的关系日益弱化。那么这样就对城市规划行业提出了挑战,远和近、中心和边缘等等这些概念需要重新定义和理解,另外通过挨近配置资源和改善交通配置来削弱距离阻力来降低交流成本的作用和效能正在减弱,也就是通过规划手段来调节经济发展的能力正在下降。

那么既然在互联网时代信息交流这么重要,那么大家可能会想是不是可以通过更强的信息网络来建立?这个思维是对的,但是这个事情不是我们管的,不是传统规划师能做的。因此在互联网时代,基于衰减律的传统规划思维在这个时候效能就减弱,面对新的问题我们就变得无能为力。

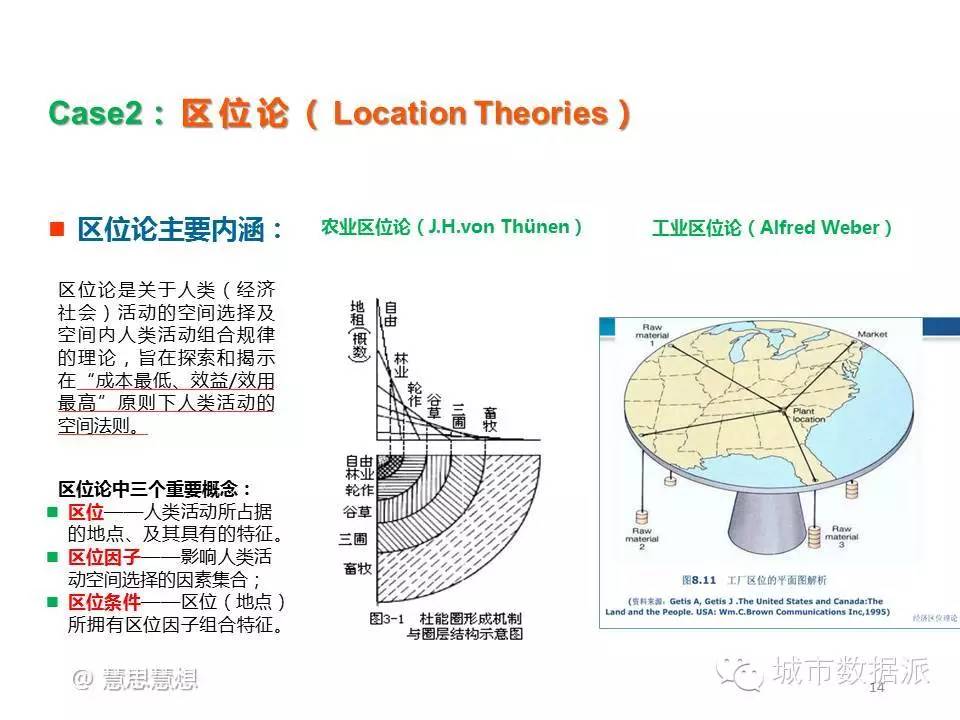

另一个基本理论:区位论。这是关于人类经济社会活动空间选择及空间内人类活动组合规律的一个理论,旨在探索揭示成本最低或在效用最高的原则下人类活动的空间法则。在区位论中大家都知道两个重要概念:区位因子和区位条件。区位论是一整套理论体系,包括农业区位论、工业区位论还有服务业区位论等等。

区位论对行业的影响不言而喻,对规划的启示:根据一个区域或地点所具有的区位条件,将适宜的人类活动安排在其间,这就是规划中的空间功能规划。根据人类某种活动区位因子的需求,我们选择最适宜的区位或地点安排,这就是给某种功能做布局选址时做的工作。另外为了发展某种活动,营造所需要的区位条件或氛围,这就是空间或场所营造。

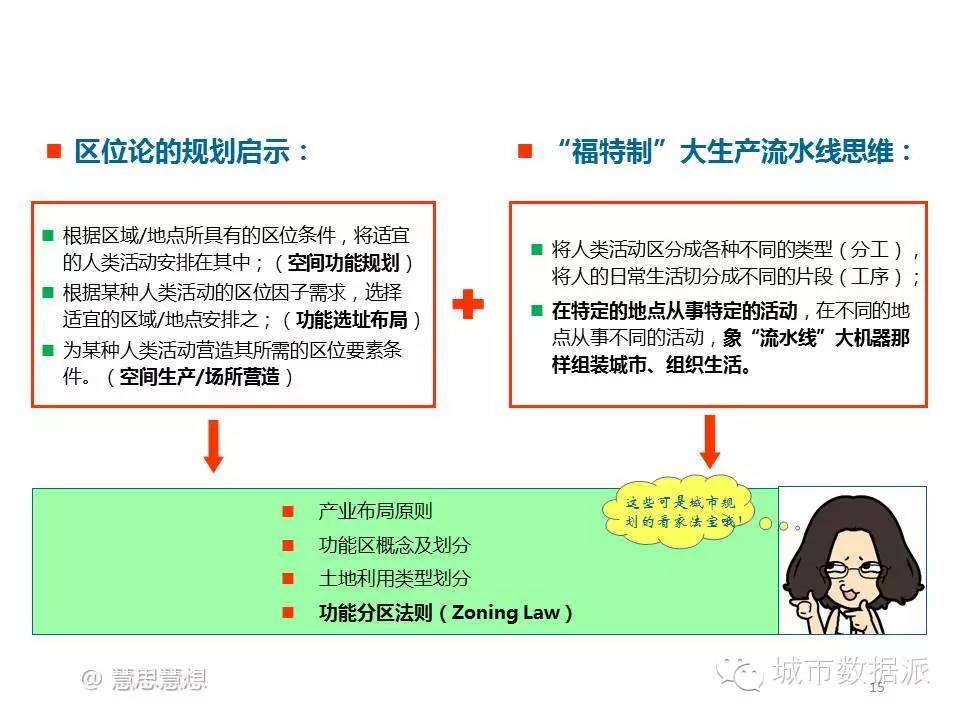

这样的区位论产生规划的基本思维,再加上工业社会大生产流水线思维,这种思维即用福特制大生产流水线将人类活动区分成不同类型,将人类生活分割成不同片段,在特定地点从事特点活动,在不同地点从事不同活动。在区位论所产生的规划基本思维,加上福特制大生产流水线的思维共同作用下,就产生了现代城市规划的所有法宝,包括产业布局原则、功能区概念以及对土地类型划分等等。

而更重要的影响是,由此产生了城市规划的一种基本工作方法—功能分区法则(Zoning Law)。那么功能分区法则是什么样子的呢?大家可以看这个总体规划图,把一个层次分成各个分区,把城市地块都分成各种用途,每个地块干什么用的,把人类活动安排到合适的空间里,然后根据我们对居住环境这样一个条件把住宅区建成这个样子,把从事经济活动的区域建成这个样子。然后在集中地点工作、学习、购物,为了在不同活动之间穿越,我们需要交通,也因为大家可能在同一时间向各个地点出发就因此会形成交通拥堵,这也是我们说的不足的地方,就是现代城市规划基本思维就是来自区位论加上流水线的思维,规划师根据区位特点组合分配在一起,让人在中间穿插,构成经济活动链条和生活的各个片段,这样的思维遇到前所未有的挑战。

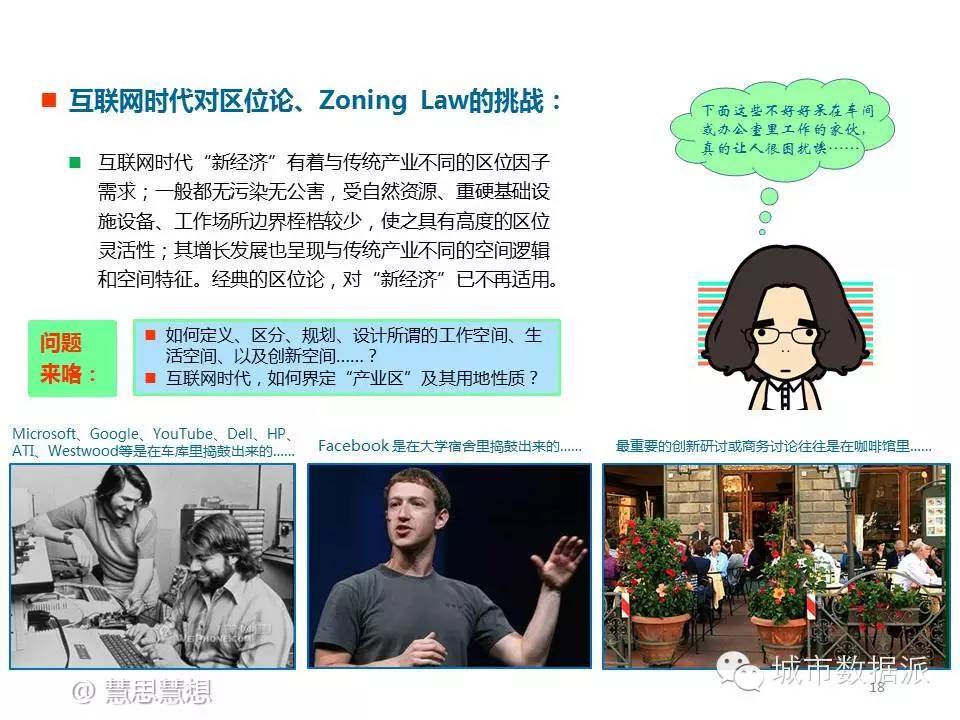

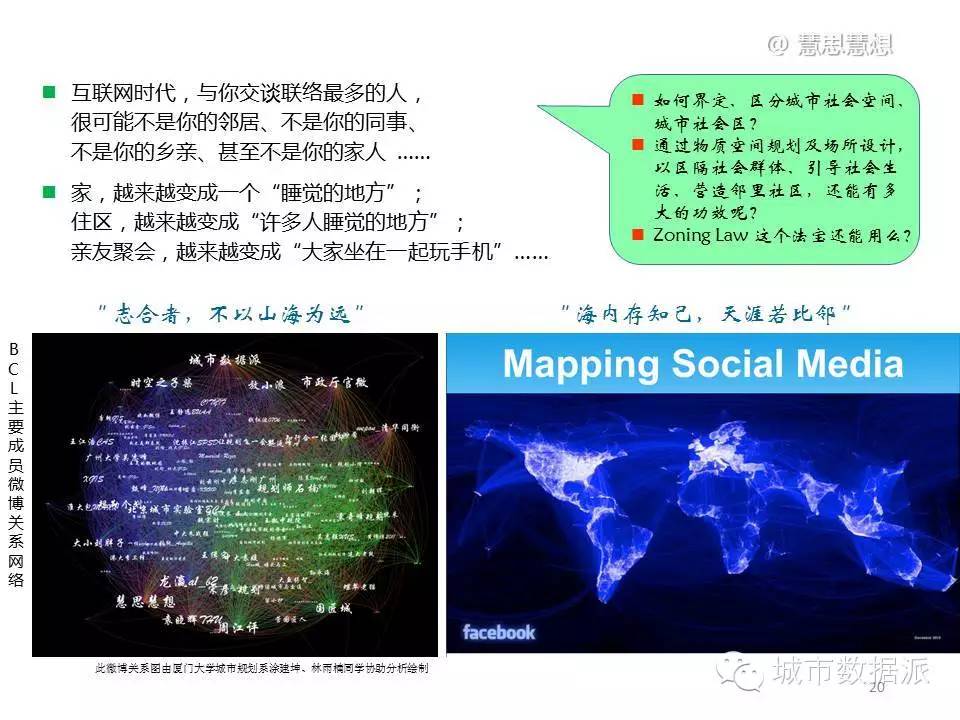

首先互联网时代,新经济具有与传统产业完全不同的区位因子需求,并且这种新经济受自然资源和基础设施的约束很少,具有灵活性。因此经典的区位论对它的安排指导可能就不太适用,另外互联网时代远程办公、电子商务、家居办公越来越普及,工作生活休息娱乐场所边界和空间隔离越来越模糊,在特定地点从事特定活动这种规划思维已经变得越来越不适宜。比如说这位女士是在工作还是在休闲,还有这位小伙子是在吃饭、学习还是工作呢?我们知道互联网时代非常重要的一些发明并不是来自我们规划好的车间办公室,比如我们都知道facebook来自宿舍床上,还有研究创新理论的专家告诉我们最有用的创新信息来自咖啡馆这样的场所的交流。

这一切都告诉我们规划必须思考的面对新时代的新问题,比如如何在这个时代界定和区分、规划和设计所谓的生活空间、工作空间、休闲空间以及创新空间呢?另外这样一个现象发生,对于通勤还有其他交通活动的影响是怎样的?功能分区法则这样一种思维还在多大程度上能够继续适用下去,这都是我们行业需要思考的问题。

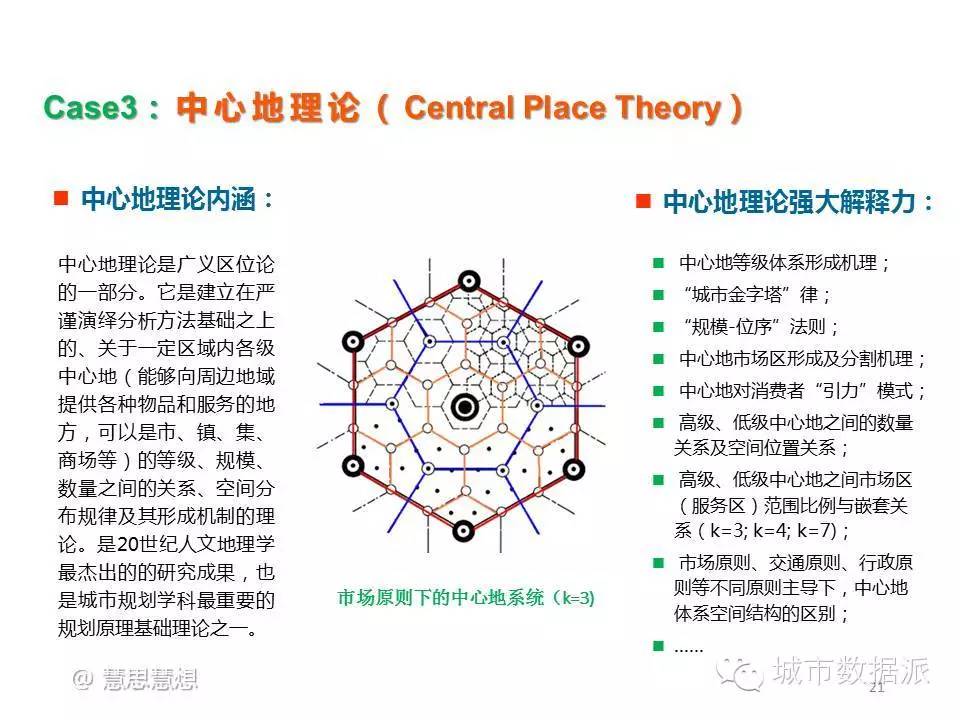

第三个理论:中心地理论。中心地理论是一个广义区位论的一部分,是建立在一个严谨的分析方法之上,关于一个区域内的各级中心地,等级、规模、数量之间的关系,以及空间分布规律和形成机制的理论。

这个理论被认为是20世纪人文地理学最杰出的研究成果,也是城市规划学科最重要的规划原理基础理论之一。其中这张图就是克里斯塔乐在市场原则下形成的中心地体系结构,这样的一个结构解释了我们很多规划概念和对空间现象的理解,比如他解释了中心地等级体系,使我们知道了服务业的等级体系和城市体系形成原理,另外解释了小城市总是多于大城市,一个层层递减的城市金字塔现象,也解释了位序和规模之间的关系,所谓的位序-规模法则。

另外他告诉我们中心地市场区的形成和分割机理,也解释了消费者受中心地吸引下所产生的行为特征,告诉我们高级和低级中心地的数量关系和空间位置关系,以及服务区之间层层嵌套数量和范围的关系,还有通过这个完整体系告诉我们如果在市场原则、交通原则和行政原则不同主导下中心地体系可能会产生怎样的改变。

这一系列理论成为区域城镇体系规划和城市商业和服务体系规划最重要的原理和方法导则。在这样的原理下,我们做的一系列规划实践,这是最早的荷兰的一个规划。这是一个商业网点的规划,看到这个规划各级服务网点之间非常接近中心地理论的架构。

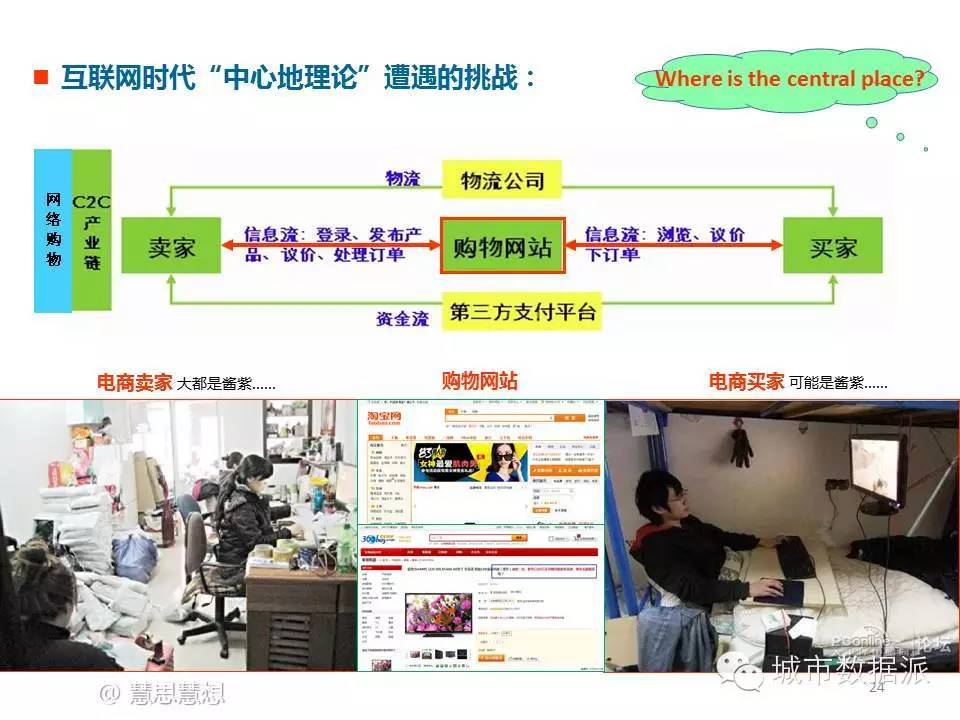

那么在经典中心地体系架构下,有这样的一个特点,形成的生产者、消费者和服务网点之间是什么样的关系呢?是一个以服务网点或者叫中心地为intersection的交界面,商业网点中人和物,生产者和消费者的产品在这里发生交换,把这些交换地方集中在一起会形成商业中心。由于大量人类活动聚集,会形成其他社会活动,所以说服务网点对于城市活力和城市规划中寻找中心具有非常强的场所空间以及人类行为的引导作用,而这个作用在互联网时代遭遇到了很大的挑战。

这个图告诉我们在互联网时代,网购行为当中卖家和买家之间的关系。在这个关系中,相当于过去的商业网点被购物网站所取代,买家和卖家之间的货物交换通过物流公司传递,资金交换通过第三方支付平台。在这样的架构下,所谓的卖家变成这样的,商店变成这样,购物点变成了购物网站,买家是在这样的状态下购物的,和过去发生很大改变。这时我们就要问了城市中心地在哪里?城市CBD怎么办呢?将来如何规划这类东西,组织空间规划结构呢?也许有人说这些事还远,但是真的还远吗?

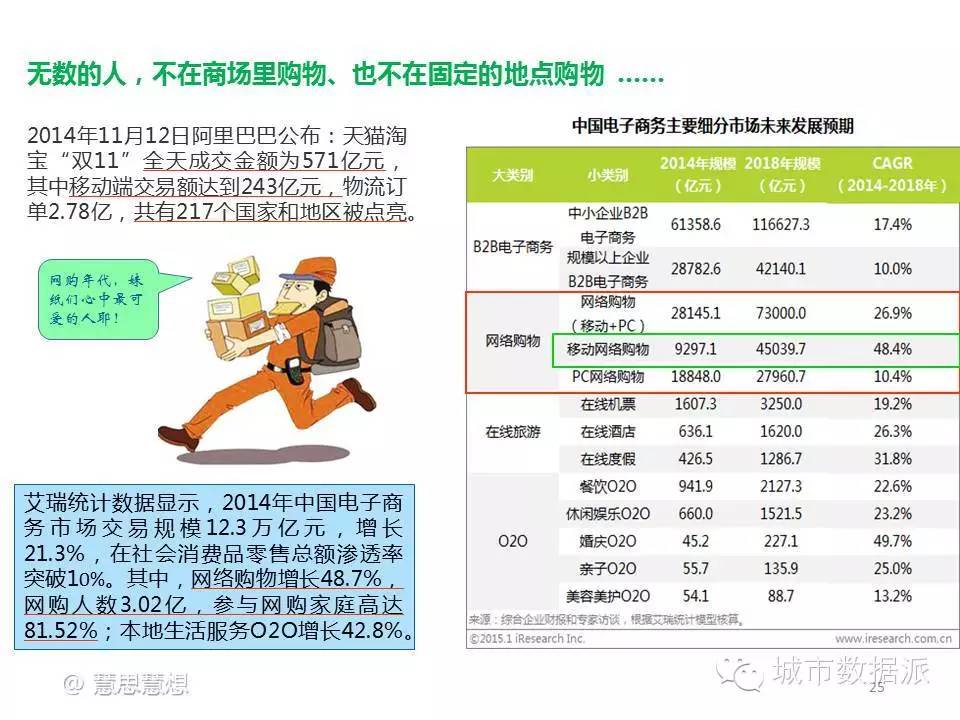

2014年11月12日阿里巴巴宣布在前一天的双十一淘宝成交额570亿元,在这个过程中产生的物流订单有2.78亿,有217个国家和地区的人参与了双十一的购物活动。根据艾瑞统计数据显示在2014年中国电子商务市场交易规模是12.3万亿,增长了21.3%,已经在全社会消费品零售率中达到10%。其中网络购物的增长率是48.7%,网络购物人数是3.02亿,参与网络购物的家庭达到了全部家庭数的81.52%,用网络方式购买本地服务的模式增长达到42.8%。

同样是艾瑞的一个统计,在这个统计当中,显示了一个趋势,网络购物增长非常快,尤其是移动网络购物增长速度是最快的。现今时代很多人购物行为在手机上完成,可以在任何地方产生购物行为。这就揭示了很多购物和消费已经不是在城市的中心地,而是在各个地方,包括农村,我们也出现了很多淘宝村。

这样的一个变革,就使得我们不得不讨论一些深层次问题,在历史的进程中,“城市”作为“城”的功能和意象虚化了,作为“镇”的功能和意象也虚化了,只有作为“市”的功能得以延续。倘若有一天,城市里的“市”也虚化于无形了,我们还有必要继续称之为“城市”么?

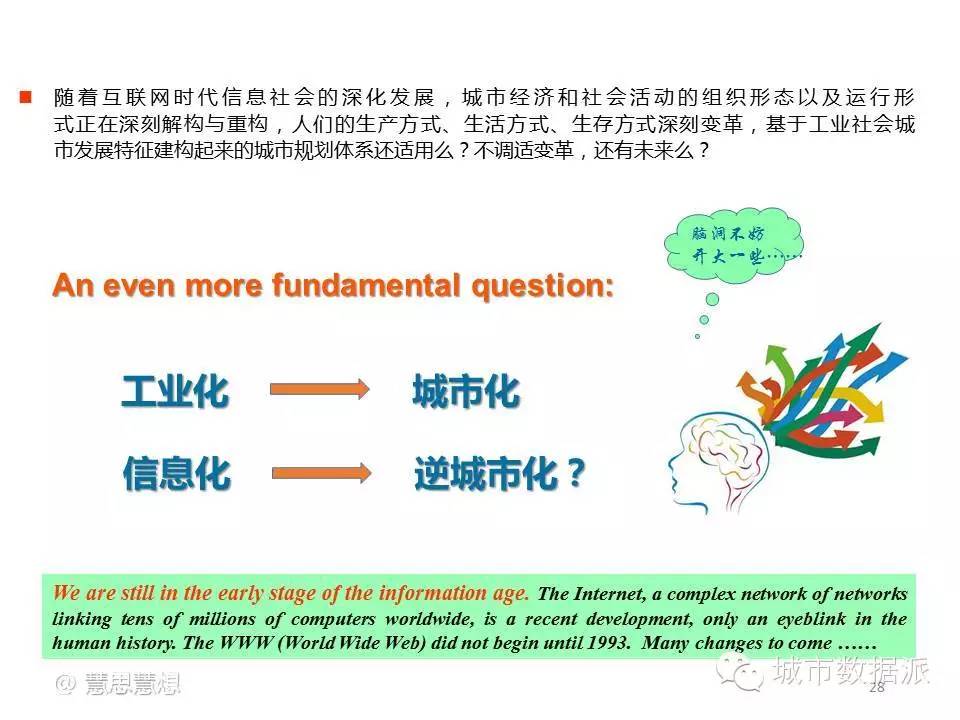

随着互联网时代信息社会深化发展,城市经济和社会活动的组织结构运行管理模式正在发生深刻变化,这个变化被许多研究者认为堪比工业革命相对于传统农业与手工业社会所产生的变化。那么基于工业社会城市发展原理所建构起来的城市规划体系,在新时代里多大程度上还适用呢?工业化导致了我们所理解的现代城市化,那信息化是不是会导致逆城市化呢?这个问题我也不敢轻易回答。互联网在1993年才发明,到今天来说相当于只是一瞬间的事情,还有许多变化正在来临,所以说现在还不能贸然得到结论。

那么不妨思维更开放一些,脑洞再大开一些,来说说我们学科在大互联时代可能面临的一些更为“特异”、“非常”的变化吧。我在此想做几个简单的趋势展望。

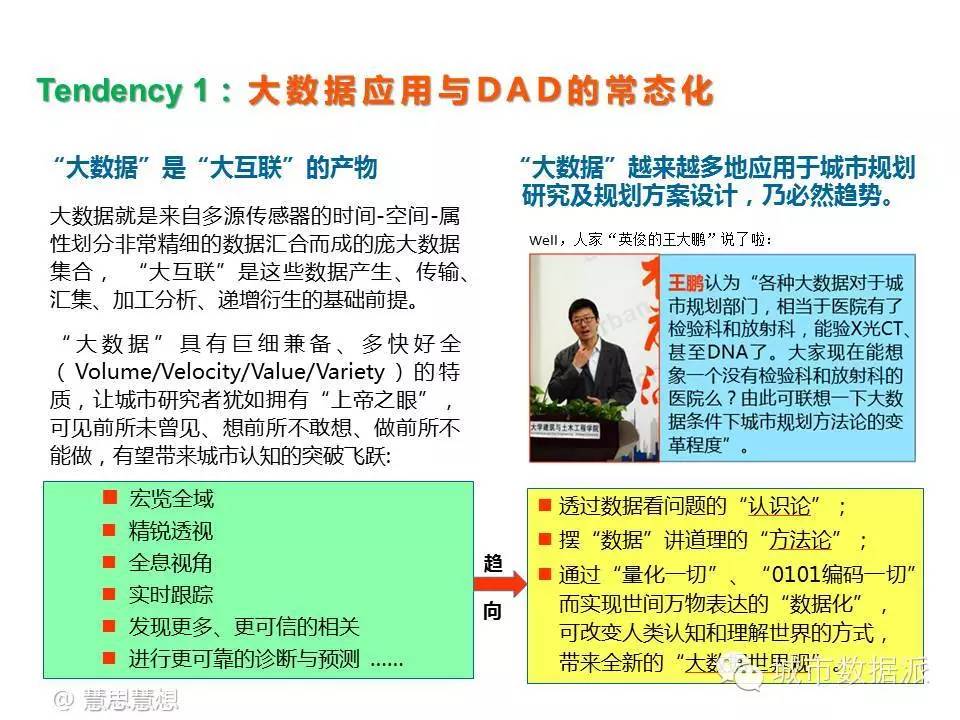

首先我认为在互联网+不断深化过程中,我们称为大数据的应用,就是数据增强性的设计在城市规划和设计工作当中将变得常态化。我们所说的大数据其实是大互联的产物,是来自多元传感器的时间空间属性划分非常精细的数据汇合而成的庞大的数据集。大互联这样一个基础架构,是这些大数据产生、加工、传递、汇集、分析以及增值衍生的基础前提,所以大数据是现象,大互联才是背后的本质。

大数据有很多好处,归纳起来就是具细兼备、多快好全。它对我们来说最主要的惊喜就是它让城市研究者,犹如有了上帝之眼,可以见前所未曾见,想前所未曾想,做前所不能做。因此有望带来对城市认知的突破飞跃,可以让我们像上帝一样俯瞰全域,也能聚焦到一个个体人的活动,还可以得到很多部门行业渠道全新的数据来源,使我们拥有全新的视角。也因为这个新技术的发展使我们能够实时跟踪事情发生变化,因此可以发现更多更可信的相关,能进行更为可靠的诊断和预测。

在这样的情况下,大数据越来越多应用于城市规划研究和方案设计是必然趋势,正如王鹏说各种大数据对城市规划部门就相当于医院有了检验科和放射科,能够验X光、CT、甚至DNA。

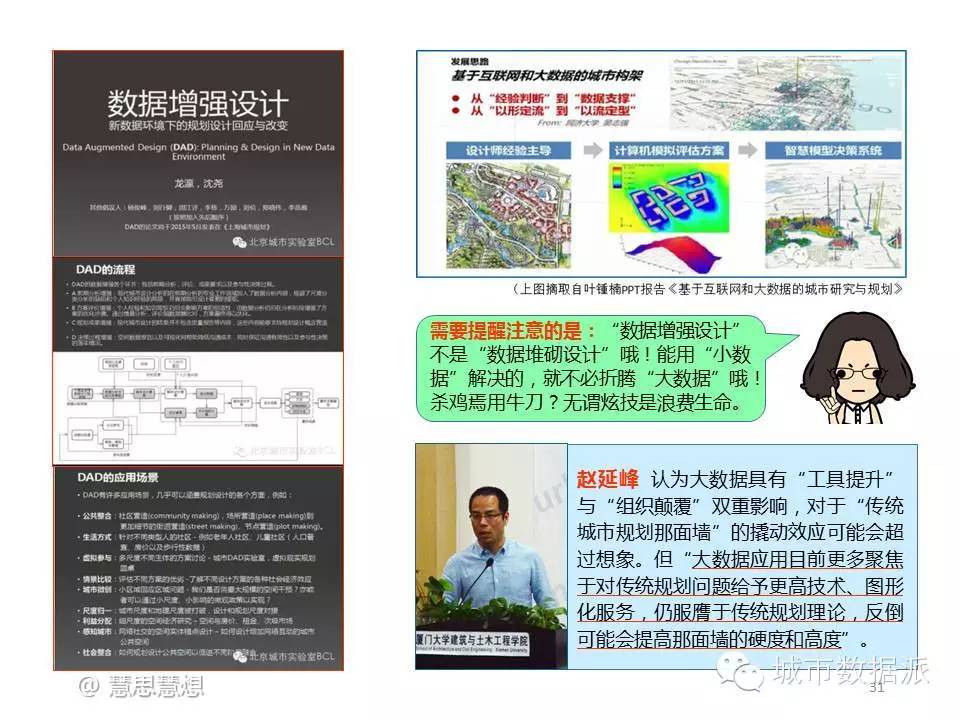

所以由此可以想象大数据给我们城市规划带来方法论的变革程度。我们既然已经有能力用全息视角来获得城市各方面的信息,那么我们为什么不去用呢?因此龙瀛他们提出的数据增强设计是这个行业必然的思维。

第二个趋势就是城市规划从终极蓝图规划将变为实时动态调控管理方式的演变。引发这个思考的就是王鹏他说过由于这个时代我们可以从整个城市得到各种数据来源,我们已经不需要什么数学方法模型,因为他已经实时呈现在我们眼前,我们可以实时感受到了。他和龙瀛在微博上有一段对话,龙瀛说:“你看到的都是现状,不是未来”,王鹏说:“这就是关键,未来的规划不是未来规划,未来规划时代要结束了,我们不需要预测,只需要调控就好了”。龙瀛和王鹏的这一番对话,其实反映了一直以来城市规划与设计的“两条路线”。

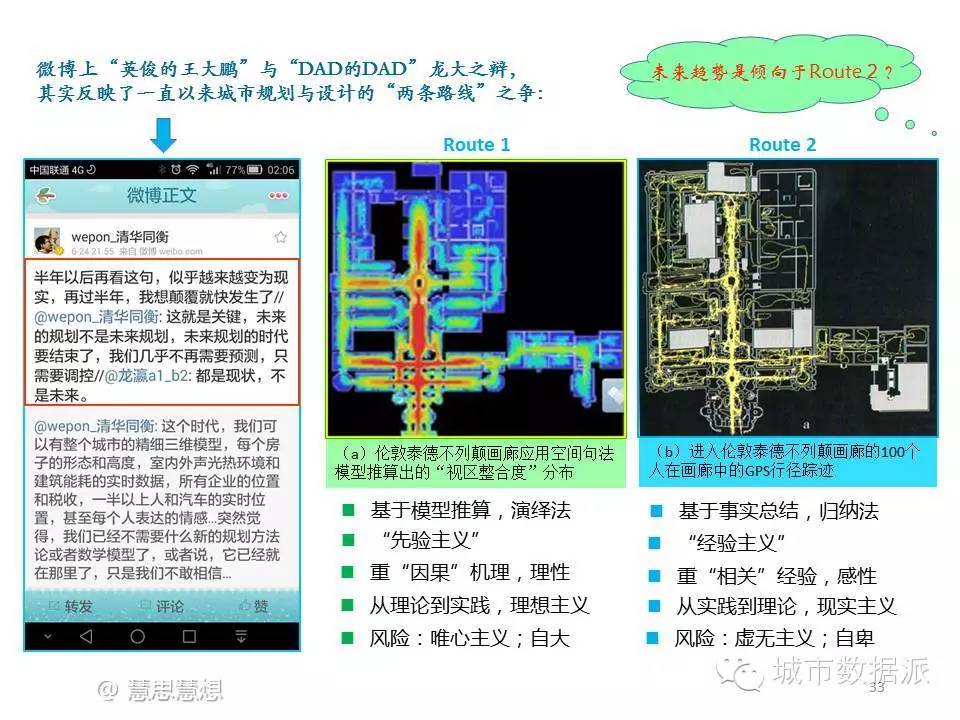

我想举两个例子,这是一个关于伦敦泰德不列颠画廊,左边那个图是用视域整合度算出的视域内部整合度的分布情况,右边这个图是100个进入画廊中人的GPS跟踪数据。我们显然看出这两者的相似性,用空间句法推断出来画廊中视域整合度结构图可以用来指导布展、功能组织。同样我们也可以根据右边一些人走的踪迹,然后再推断出这样一个分布图,这两个图都可以指导我们这个画廊布展、功能组织、广告位布置这些东西。

但是这两个图也有很大区别,左边这个方法是一种演绎方法,是基于模型推理,右边这个图是基于对事实现象的总结,是归纳法,通过调查研究得到认识。左边这种方法所产生的规划设计思维可以成为先验主义,右边这种可以成为经验主义。先验主义注重因果机理思维、理性思维,经验主义是依靠相关经验,需要数据量大,样本多才能得到稳定认识,是感性认识。那么左边方法是理论到实践的过程,右边方法是从实践到理论提升的一个过程。因此这两个是相反,各自都有风险,比如左边这种演绎法可能会上升到唯心主义自大狂,那些自以为掌握真理的人可能按照自己的理论来安排一切。

右边这种也可能产生一种风险,在大量错综复杂样本之前,可能产生虚无主义,不知道如何处理样本。那么城市规划是应该按照理论模型推演来安排构建未来,还是应该根据大量数据事实所显示的规律特征“顺势而为”呢?我想这会是我们学科很长一段时间要挣扎问题。这个变化态势可能由面向远景的终极蓝图规划慢慢转化为实时动态调控管理。

还有一个趋势就是规划的项目很可能用公开招标和众包来做。维基模式将可能成为未来规划的一种模式。《维基百科全书》的编撰是面向所有人的,每一个人都可以参与其中。到了2014年7月2日维基百科已经有454万条目,用户已经超过了3200万,而且总编辑次数超过12亿次。他是基于互联网的开放性和连通性,人人参与共同协作所创造的迄今为止世界上最大的一个知识典籍。维基模式被认为互联网时代一个典型模式。

我觉得规划行业未来会有一个类似维基模式的项目,大量个体规划师通过网络来共同参与规划项目,形成一个创造性的多元的规划方案。另外我还想介绍一个uber宣布进军建筑市场,他就是甲方通过网上呼叫有个设计,一堆设计师和建筑师可以来竞标抢单,然后甲方根据投标情况来决定谁来做。这样一个模式如果出现,有人就说可能会让建筑公司在未来5年内死亡30%-50%。当然这只是一个假想,但是大家都非常吃惊,因为这个模式很可能很快会到来这样。将来规划项目就可能面临这样的情况,即使我们行业不这样做,市场也会这样做。

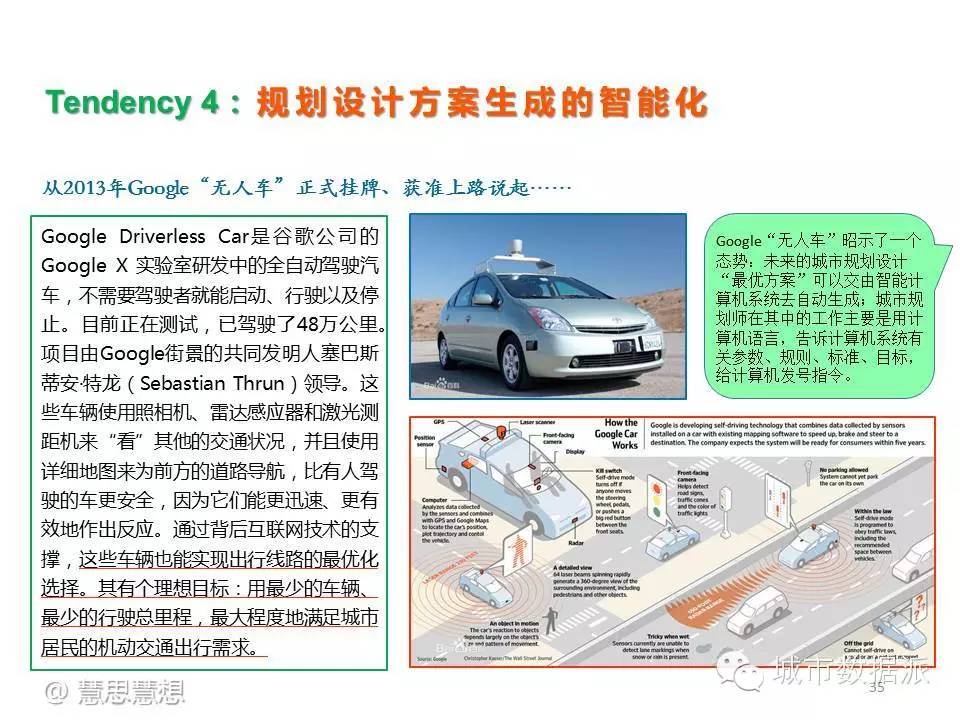

另外规划方案生成将会越来越智能化,甚至是全智能化的。我从谷歌无人车正式上路说起,谷歌这个无人车是个全自动无人驾驶的车,独特性就是使用了照相机、雷达感应器等来探测交通状况,并且使用详细地图作为导航。由于感知能力比人脑都快,所以驾驶模式比人都安全,因为他依靠庞大互联网支撑,能做最优化选择,走最佳路线。

谷歌的宏大理想就是用最少的车辆、最少的行驶总里程、最大程度满足这个城市居民对于机动交通出行需求。我们可以想象无人车模式如果普及,对交通规划行业影响非常大。还有一个例子,去年我在台湾听到一个日本团队介绍的一个项目:虚拟城市,他把一个实体城市所有建筑都放在这个虚拟城市模型中,设计者输入每个房子多少人,几点出来,然后让这个虚拟城市自动运行,2小时之后都可以计算出这些人在哪里,哪些地方会交通拥堵等等,一切都是虚拟动态展示出来。

我看到就很受启发,觉得我们将来城市规划很可能就是这个样子,我们用计算机语言告诉电脑规划原则、出行模式和特征,让电脑去生成不同情境下可能的方案和状态,规划师需要做的是用计算机语言去告诉电脑各种原则、参数等,而不是自己去画方案。我觉得这是一个非常大的变革,这个变革不会太远,让大家从画图中解放出来,更多去思考背后的原则和规则,但对规划师提出了新要求,就是需要我们自己会编程。

另外一个趋势,将来在我们规划行业跨界合作、学科交叉将会成为必然。大数据技术很多内容已经超出了城市规划师的技术要求,会让很多规划师面对大数据时有心无力、束手无策。在互联网时代下很可能灭掉你的人完全来自你意想不到的地方,行业之外的闯入者很可能给你致命一击。这里可以看下厦大之前搞得一个论坛,吴海山是百度大数据项目组的负责人,因为他有独家数据,他用非常酷炫的可视化效果展示了百度大数据在春运迁徙、空间行为预测、人群聚集预警等各方面的研究,我对他发言的评价是充分显示了在数据为王的年代,互联网巨头利用自身数据优势介入规划相关研究领域的一个巨大潜能,由此对传统城市规划研究所产生了巨大冲击和挑战。我就不说滴滴、快的这些,这一年把交通行业搅的七荤八素。也就是说,这些行业之外的人的行为,会给我们带来不小的压力、困惑、烦恼。

那么怎么办呢?我想有这么几个途径,一个是“求人抱大腿”,我们去将有这些技术的牛人请到我们当中来,另外就是跨界找伙伴,大家互相帮助合作。比如阿里研究院的活水计划,就是开放学者计划,把阿里数据提供给参与活水计划的学者,让他们做些他们认为有意思的研究,也为阿里提供些有用的结果。今年的活水计划我看到很多规划师都参与了。我觉得这是个思路,找互联网巨头合作,利用他们的数据做些事情,我们也为他们提供些服务。

还有一个办法就是不断自我提升自我学习,不断充电。当然还有长远的就是培养下一代,让下一代规划师能具有这样的能力。这就是对我们学科教育体系和教育内容进行非常大的变革,我分析了下我们目前的城市规划的课程和内容,目前我们学科的教育体系和内容根本无法培养出具有上述能力的学生,学科教育必须变革。

最后,我想用两句话作为结束语:

(一)城市规划是一个基于远见的学科和行业。因此,未来的城市规划、未来城市的规划、城市规划的未来,需要现在就研究考虑了。

(二)另外一句比较感性的话,是援引自央视纪录片《互联网时代》,“旧时代的庞然之躯依然矗立,惯性还会依旧,但旧建构的崩塌一旦开始,碎裂声就再也难以停息”。所以,变革一旦开始,就会不断深化扩大。

时代潮流,奔腾浩荡,势不可挡,顺者昌逆者亡。我们的规划学科,在这风云变化的大互联时代,走上了风雨如磐的变革道路。未来的路很长,需要我们探索思考。

规划问道

规划问道