原文始发于微信公众号(市政厅):让“被毁容”的街道美回来

街道是城市的重要公共空间,它代表城市形象、反映城市特色、展示城市景观、诠释城市面貌、揭示社会关系。街道对城市的重要性是公认的,一个城市有必要、有责任、有义务把街道规划好,设计好,建设好,管理好。

首都北京,近年来大力开展并持续推进街道精细化治理工作,从重点大街到背街小巷,既有自行车通行条件的改善,也有行人休闲和交往空间的营造;既有街道整体景观环境的提升,也有街角小微公共空间与特色风貌的塑造。在北京市政府和相关部门的不懈努力下,越来越多的街道在变美、变安全、变舒适、变得有人情味。

作为一位普通市民和从事街道规划设计的专业技术人员,我一只眼睛见证了北京越来越多街道的快速蜕变,另一只眼睛却目睹了一些街道在精细化治理的大军中,渐渐迷路、跑偏,越来越奔向一条充斥着不协调、不美观、不人性化,最终不受市民欢迎的街道。其中缘由,可能是盲目学习国外经验和做法,可能是追求数量而不顾质量和效果,可能是好大喜功,可能是顾此失彼,可能是忽视了原本不该忽视的东西。

那么,这些不协调、不美观、不人性化、不受市民欢迎的街道,是否能变成美好的街道?回答是肯定的。以下就来说一说。

一、自行车道彩色铺装:慎铺

给自行车道铺上彩色沥青,是2012年以来北京市自行车交通出行环境改善的重要工作内容之一。其目的主要是宣示自行车交通路权,引导骑车人规范骑行,同时警示小汽车不要违规占用自行车道。近几年来,伴随着北京自行车交通环境改善步伐的不断加快,彩色自行车道也越来越多,有的是全线彩铺,有的是局部彩铺。

从实际情况来看,很多自行车道彩铺并没有起到应有的作用,被机动车停车和行车占用的现象比比皆是。不仅如此,彩铺的颜色深浅不一、长短不一、宽窄不一、整洁程度不一等现象,反而给城市街道景观带来了负面影响,不仅让很多街道变得脏、丑,而且增加了环卫部门的压力和维护管理成本。

虽然环卫部门已经大大提高了日常维护和管理的强度,但仍有大量的彩铺自行车道得不到及时清洗。北京通常少雨多尘,彩铺自行车道很容易脏,当然,这也有可能与这种铺装材料本身不耐脏有关。如果自行车道的路权已经通过物理隔离得到了有效保障,那么,彩铺几乎没有意义和必要性。

自行车道的路权已经通过物理隔离得到了有效保障,彩铺其实没有意义和必要性。而且,红色已经脏得快看不出本色了。本文图片均由作者提供。

有些较宽的自行车道,只在纵向的局部进行了彩铺,这种做法反而容易让人疑惑,未彩铺的空间还是不是自行车道。彩铺自行车道很容易脏,左图为2018年11月2日所拍,右图为同一地点于2018年12月12日所拍,仅仅40天的时间,差别明显。

很宽的自行车道,纵向全幅进行了彩铺,而部分彩铺空间却用来停车,彩铺的意义有多大?

同一路段的彩铺呈现3种甚至多种不同颜色,灰尘、水痕、油渍及其他污垢清晰可见。

彩铺没有与路面的维修养护同步进行。加上过往人流和车辆量大,而彩铺容易脏,清洗频率难以跟上,造成彩铺成为名副其实的街道脏补丁。

有连续的自行车道LOGO,其实已经足够宣示路权了,彩铺不仅意义不大,而且让街道显得更脏。

相关人士透露,自行车道彩铺的材料使用寿命只有2年,一些彩铺往往不到2年就破损了。

以上各图反映的现象,在北京的彩铺街头并不少见,而且很多彩铺自行车道的脏污程度与上述照片相比,可以用“有过之而无不及”来概括。可以说,彩铺所起到的作用非常有限,但却带来了很多负面影响。

彩铺极大增加了街道清洗维护的工作量,消耗了大量的水资源,增加了街道维护管理成本(据相关人士透露,2016年每平方米彩色沥青的成本是300元,而使用寿命仅为2年)。即使维护成本可以承受,但彩铺对街道景观环境以及古都风貌的影响也不应忽视。

这样的清洗工作,费时费人费水。而清洁后的地面又能维持多久呢?

《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出:依法规划、建设和管理城市,贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针,着力塑造城市特色风貌,着力提升城市环境质量,着力创新城市管理服务。不难发现,自行车道彩铺不仅不实用,而且与当前中央的大政方针是相悖的。我们的调查问卷也表明,很多市民认为,如果彩铺是为了彰显自行车交通路权,那么自行车LOGO就足够了,没必要彩铺。当务之急,是切实解决机动车违章占用自行车道问题、缺少树荫问题、自行车停放问题等,将有限的资金用来彩铺,实属浪费。

其实,彩铺来源于欧洲,目的是提醒司机注意,防止交通事故。即便如此,彩铺在欧洲也只占了一部分。例如,哥本哈根市就严格控制彩铺数量,只在事故多发的交叉口处,在某一事故多的方向实施,一旦恢复常态便予以取消。他们的理由是彩铺多了反而起不到警示作用。

综上,应科学看待自行车道彩铺这一做法,即使这种做法是对国际经验的学习和借鉴,也应厘清城市发展背景、历史与目标,深究其适用条件。不仅要知其然,还要知其所以然,要有选择性地学习和借鉴,而不是跟风。否则,往往就成了东施效颦。

对北京来说,不宜一刀切地全面实施彩铺工程,而应该区分情形加以分析,对于确实有必要彩铺的可以彩铺,没必要的就不要彩铺了。具体来说:

(1)自行车道路段不宜彩铺,应尽量通过智能监控设施和加强智能执法管理措施,来杜绝自行车道被机动车违规侵占。此外,适当而科学地采用物理隔离方式确保自行车路权。隔离设施两端应设置自行车道标识(进口:指示牌+地面LOGO;出口:LOGO)。如需加密,可隔50米左右设置LOGO一处。

自行车道标识设置示意图

(2)在自行车路权不清晰和容易混淆的地方,以划线为主,彩铺为辅。其中,道路开口和平面交叉口处,应以划线、自行车左转待转线方式为主,彩铺为辅。彩铺只限于机非事故多发地。

道路开口处:以划线为主(左图);事故多发地:彩铺+LOGO(右图)。

(3)立交桥区的自行车道有必要实施彩色铺装。

立交桥区的机非交织段应对自行车道实施彩铺。

二、栏杆:慎用

越来越多的街道中央栏杆、机非栏杆、行人栏杆,就像城市牢笼和白色立体垃圾,成为街道空间中一道不协调的景观。不仅如此,日益增多的栏杆还增加了环卫部门的日常擦洗维护压力。

并不宽的街道上,高低错落伫立着5排栏杆,再加上脏乎乎的自行车道彩铺,俨然成为一道“独特的风景”。

街道的一侧密布着3排栏杆。

1排机非栏杆+1排行人栏杆的现象越来越多。

很多栏杆很脏,有人为原因,也有自然原因。

北京通常雨少尘多,栏杆易脏。环卫工人费力擦洗栏杆,频繁地蹲下、半蹲、站起。这样的劳动成果又能维持多久?

不可否认,栏杆作为一种交通管理手段,是有一定作用的。但时至今日,栏杆已经不是简单的隔离设施,而是成为街道景观的组成部分。好的栏杆能够为街道景观加分,不好的栏杆则容易败景。在国外,一些城市的街道也有栏杆,一般以行人栏杆居多。但栏杆的高度、样式能够与周边环境相协调。国内城市也不乏好的做法。

左下图为张家口某街道的行人栏杆,其余为日本街道的行人栏杆

建议北京系统梳理全市既有的各类道路栏杆,客观评估栏杆的必要性和对街道景观环境的影响。对于确需设置栏杆的,其栏杆高度、材质、颜色、样式等应与周边环境相协调;对于栏杆可有可无的,应逐步去栏杆化。

另外,为了提升街道步行环境品质和人性化水平,人行道有效宽度不足的地方,不应设置栏杆,否则会进一步压缩人行道的有效通行空间;对于道路路侧施划了机动车合法停车位的,也不应设置栏杆,否则行人无法就近进出人行道。

人行道有效宽度不足的,不应设置护栏。否则,行人反而违章走在外边(左图)。道路路侧施划了机动车合法停车位的,不应设置栏杆,否则行人无法就近进出人行道(右图)。

三、公用电话亭:净化

不知从何时起,北京街头的很多公用电话机消失了,只剩下一个个空壳子外罩伫立在原地,外罩上厚厚的尘土表明,它已经很长时间没有被清洁了。没被拆除的电话机,很多电话机的机身和外罩同样满布尘土和污垢,这给街道沿线景观环境带来了负面影响,同时也与“美丽XXX路”的密集宣传标牌形成了强烈反差。

建议相关部门对北京全市的公用电话亭的使用情况进行梳理和综合评估,并实施“净化”工程:对于确实失去意义的电话亭可以考虑拆除,以净化街道空间;对于有必要继续服役的电话亭和电话机,应加强日常的擦洗和维护,净化电话亭和电话机,使其成为一道靓丽的街道风景。

电话机已被拆除,但外罩还在。

肮脏的电话机外罩。

电话机脏得让人无从下手。

四、自行车停放:规范

共享单车落户北京,让本来就棘手的自行车停放问题雪上加霜。今天,随意停放的私人自行车、共享单车、电动二轮外卖送餐车,在街头随处可见。不可否认,这些交通工具在给市民出行带来便利的同时,也或多或少地成为街道秩序和景观环境的负面因素。它们就像移动的顽疾,随着管理力度的增减而此消彼长。它们分布散、摆放乱,严重影响了街道的整体环境。

“建设自行车友好城市”是北京的发展愿景,但绝不是以牺牲街道的良好空间环境为代价。如何有步骤、有计划地根治这一顽疾?我在澎湃新闻的《共享单车停放为何难管理,专家提出六条对策》(转载自微信公众号CITYIF,原题为《共享单车,能否托起北京自行车交通的明天?》)一文中已详细论述。

停放杂乱、不整齐的,不仅仅是共享单车,很多私人自行车也是如此。此外还有不少损坏的僵尸车。

五、街面台阶:内化

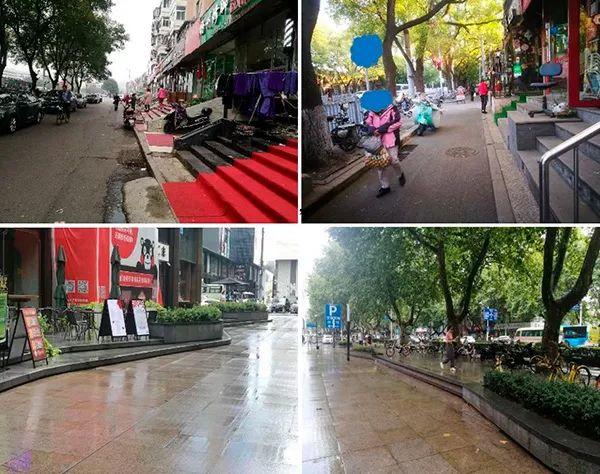

街面台阶,指的是沿街建筑伸出来的各式台阶。很多台阶侵入街道公共空间,尤其是不同程度地占用了原本应为人行道的空间。它们就像街道拦路虎,对行人的正常通行造成了负面影响,同时也给街道景观带来了不良影响。

建议相关部门对各类台阶进行梳理和评估,对台阶的功能和必要性进行分析,探讨和尝试将台阶退至建筑内部的做法。对于必须沿街设置的台阶,应进行统一规划设计,尽量减小其负面影响。

台阶伸出来,导致盲道绕着走(左图);台阶紧邻盲道,增加了盲人出行的危险因素(右图)。

上图:台阶伸出来了,人行道缺失了。下图: 如果台阶确实有必要,可以借鉴一些好的做法,统一规划设计,增强美感,减少负面影响。

六、市政电力设施:小隐

北京的变电箱等市政设施似乎特别偏爱人行道,不仅数量越来越多,体量似乎也越来越大。令人好奇的是,为什么国外很多城市在公共街头几乎看不到这样的设施?据说,这类电力设施小型化、隐身化、入地化、进地块是常用做法,从而消除市政设施对街道空间和景观的消极影响。既然如此,北京为何不效仿好做法呢?

北京的很多街道上,市政电力设施位置随意,体量庞大,与街道景观格格不入。

某城市的大型市政设施低调地隐藏在绿化中。

城市,让生活更美好;景观,让城市更美好;街道,让景观更美好。什么让街道更美好呢?作为城市的重要公共空间,街道需要美容,需要精心打理。要像绣花一样,把街道上各类附属设施和公共服务设施的布置精细化,使其成为街道的良好景观。既然像绣花,就要避免急于求成和急功近利的做法,要有计划、有步骤地开展各项治理工作。期待相关部门能够关注和重视上述问题,让北京有越来越多的街道变得越来越美。

(作者系北京市城市规划设计研究院交通规划所主任工程师、教授级高工)

规划问道

规划问道