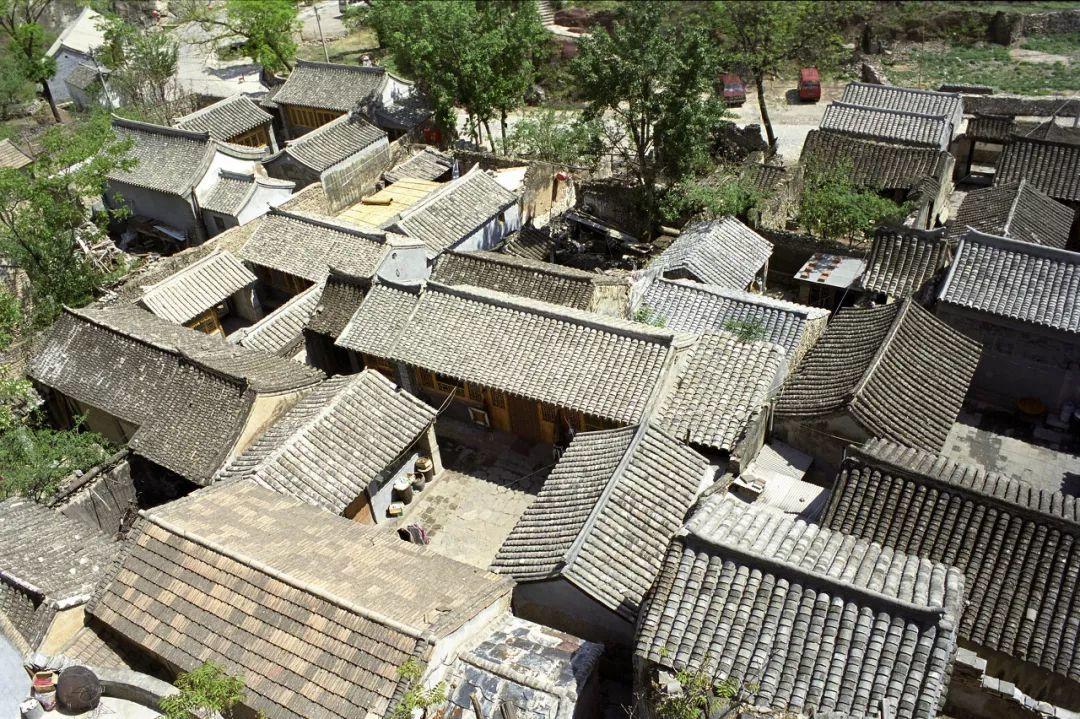

北京四合院建筑作为老北京人世代居住的住宅,亦是北京城的建筑主体。北京四合院经过不断创新发展,最后形成了布局合理、错落有致、内外有别、主次分明、建筑规范且居住舒适的建筑群体,彰显着京味建筑独有的神韵。

内容来源:首都之窗

作者:李卫伟,北京市古代建筑研究所副研究馆员

原文标题:北京四合院建筑与文化探寻之四合院的前世与今生

为四合院“正名”

你知道“四合院”这个名字到底是从什么时候开始这样叫的吗?

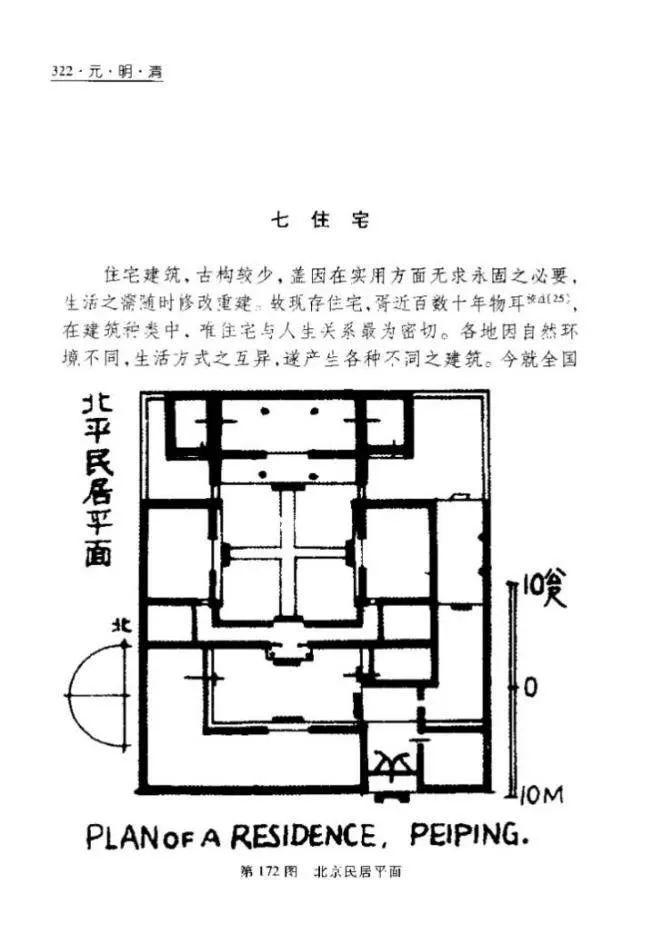

翻遍了丛书古籍,我们都没有找到这个称呼,但是在梁思成先生所撰写的《中国古代建筑史》中我们发现,他对北京四合院进行了介绍,并绘制了一幅北京四合院平面图,书中明确写道“四合院又叫四合房”。梁思成先生这本书写于1934年,即是说四合院或者四合房这种说法在民国年间就已出现。在梁先生这样一位颇具声望的建筑大师影响下,他的学生们也相继使用这一名称,“四合院”遂名满天下,而“宅院”“宅第”这样的名称使用慢慢减少。

梁思成所著《中国建筑史》绘制的四合院平面图

北京四合院的发展与演变

我国最早的四合院式建筑是陕西岐山县凤雏村出土的一组推断为西周时期的宗庙功能建筑遗址。

那么北京的四合院呢?

元世祖忽必烈在辽金故城之东北侧建平面近方的新城,皇城位于整个都城中心偏南的位置。皇城之外分五十坊,是居民建造住宅和其他城市建筑的地方。“坊”间有主、次干道系统分割和联系,是北京传统街巷胡同在格局方面的基础特征。这种特征和基本空间尺度至明清时期,也得到了延续。故而从这个意义上讲,北京四合院可说是从元代肇始。

另外,忽必烈曾下诏将原都城内居民迁往大都内,优先达官显贵建宅,居民住宅未经允许不得超过八亩。这种制度使无力建造房屋者不能占据地基,相当于穷人被排除在大都城外,因此不会有建筑参差不齐的现象。

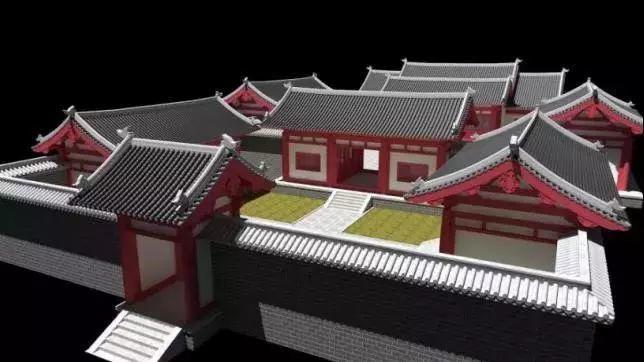

新中国成立后,西城区后英房胡同发掘出了一组元代居住遗址,其格局基本清晰可辨,由主院及东、西跨院组成。主院正中偏北,西院南部已大部分破坏,东院以“工字”形平面建筑为主体。可以看出,元大都时期四合院已经与明、清两代四合院格局大体一致,单体要素也已具备,可以说元代的住宅是北京四合院建筑直接渊源。

元代后英房遗址住院复原示意图

明代北京四合院较元代相比有了新的变化。

首先,工字廊逐渐消失,使得宅院有了较为宽敞的庭院。

其次,明代砖瓦烧造技术发展,房屋广泛使用砖瓦,房屋受到雨雪侵蚀损坏的程度减小,逐渐发展为硬山顶式建筑。

清朝定都北京以后,在居住上发生巨大改变:

首先,由于实行“满汉分居”政策,内城只允许满蒙两族居住,汉人迁到外城。同时,内城也不允许商业流入,因此商业在外城迅速发展。各地商人在外城逐渐落脚生根后也开始建造住宅,并将各自家乡的建筑元素带进了四合院。

其次,清代不再实行分封制,北京内城修建了大量介于普通住宅和皇宫之间的王府建筑。这些王府建筑还兼有衙署和办公的作用。因此,可以看作是住宅与办公的混合体。

第三,外城也集中发展会馆建筑。会馆建筑一方面有居住功能,接待来京赶考、办公的人员住宿,一方面则是在京同乡或同业人员的聚会场所或办事机构。大型会馆接近王府,小型会馆类似四合院布局。

融入西方建筑元素的四合院门楼

清朝末年至民国时期,西方建筑元素逐渐融入北京四合院,使得北京四合院的大门样式、柱子、砖雕也都开始有了“洋”味儿。

北京四合院建筑作为老北京人世代居住的住宅,亦是北京城的建筑主体。北京四合院经过不断创新发展,最后形成了布局合理、错落有致、内外有别、主次分明、建筑规范且居住舒适的建筑群体,彰显着京味建筑独有的神韵。

推荐阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式……

北京的古桥 | 金鳌玉蝀桥:京城内最大古石桥

京城周末 | 8月展览,这个宫廷萌物再不看就错过了

老北京的时髦精最爱逛哪里?

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):看看京味儿四合院是如何形成的?

规划问道

规划问道