巍巍前门,见证着京城的繁华,也承载着一座大都市的乡愁。5年多来,消失上百年的三里河“水穿街巷”美景重现,西打磨厂“疏解整治促提升”成效显现,草厂胡同“共生院”里新老居民共融共生……前门东区成为老城复兴新典范。老胡同,展开了新生活的画卷。

解题:进行整体保护注重文脉传承

前门东区是北京老城的缩影,这片区域共有46条胡同。曾经商贾大户云集、梨园名角荟萃、各地会馆众多,是北京最有代表性的老街区之一。

2005年,前门地区的历史文化保护工作就已启动,但一直收效甚微。“过去旧城改造往往采用大规模推倒重建的模式,但对前门东区这一保留了独特南北、斜向胡同肌理的历史街区,这个模式难以推行。”长期参与前门东区风貌保护的段金梅坦言,方向把握不准,宁可继续等待也不能仓促上马。这些珍贵的历史文化建筑一旦消失,损失就无可挽回。

2014年2月,习近平总书记考察北京,指出“北京是世界著名古都,丰富的历史文化遗产是一张金名片,传承保护好这份宝贵的历史文化遗产是首都的职责”。讲话像一盏指路明灯,照亮了老城复兴的前进方向。

东城区随即成立由区委书记、区长挂帅,区属29家单位参加的前门东区项目指挥部。围绕前门东区的疏解整治,国内外专家深入研讨,最终达成一系列行之有效的保护原则:杜绝大拆大建,进行整体保护和修缮;注重文脉保护传承,留住原住民、引入年轻人,等等。“老胡同新生活”的设计定位,旨在使前门东区得到整体的保护,成为一座鲜活的老城保护博物馆。

架空线入地、雨污分流、公厕改造……一场老城复兴“战役”开始了。

保护:消失百年的“水穿街巷”景象重现

西打磨厂位于前门东区北部,这里自古就是黄金地段。从初时的兴盛,到逐步没落,再到如今的新生,它的变化正是老城变迁的缩影之一。

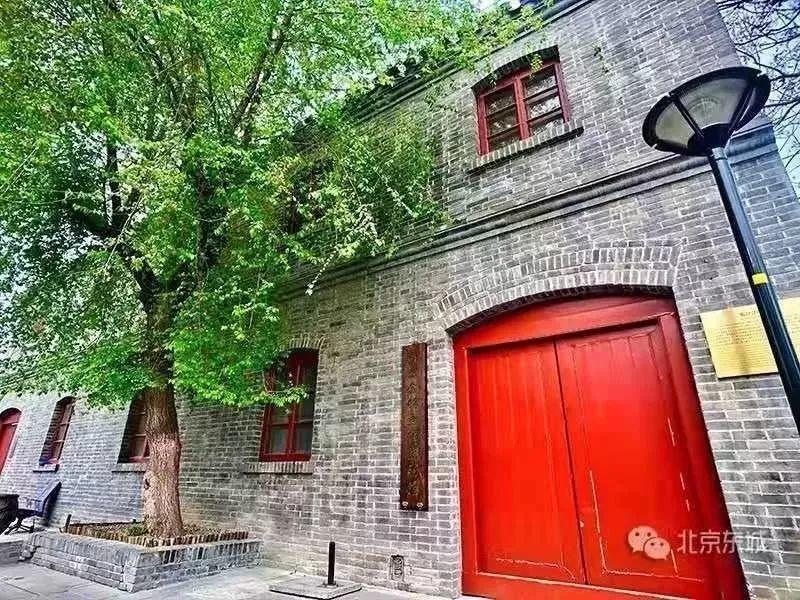

2015年底,西打磨厂街的修缮整治正式启动。西打磨厂街105号是临汾会馆东馆旧址,整治前,住了30多户居民。经过两年多整治,临汾会馆旧址经过“原材料、原形制、原工艺、原做法”的修缮,以“北京会馆文化陈列馆”的新颜成为展现北京会馆文化的“活化石”。

为了让老旧院落适应现代人生活,前门东区请来多位国际知名设计师,按照老建筑的原貌进行保护性设计改造。清末的老院落被融入镂空挂檐板、西式隔窗等近现代装饰元素,成为建筑大师隈研吾的事务所;早年间的银号,经过建筑师朱小地的设计,成为汇集大量学术精英的民智文化研究所;民国时期的一家老医院由设计师马岩松加入山水元素,成为独具特色的“和院”。传统院落与当代建筑设计师的碰撞,东方之美与现代风格的混搭,为西打磨厂赋予了新的生命。

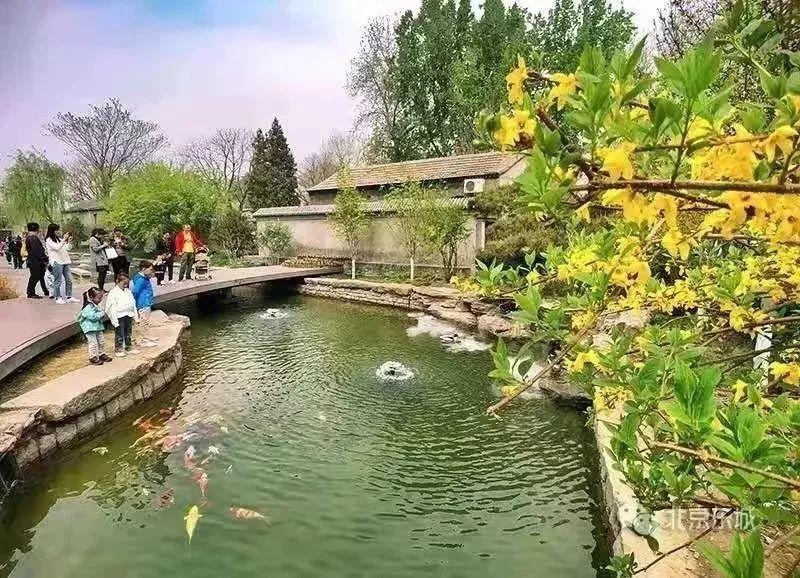

保护传统建筑的同时,另一项重要工程也在悄然进行。这就是再现“水穿街巷、庭院人家”历史景观的三里河绿化景观项目。

“祖祖辈辈都称它为三里河,可谁也没见着啊,没想到让我赶上了。”家住前门青云社区的侯大爷激动地说。三里河形成于1437年,到清朝末年不再作为泄洪通道使用,再加上人口增加要地方盖房,河从此被填。没想到过了100多年,三里河水景重现!

保护前门地区历史风貌,为什么要恢复三里河?“这条河对前门地区太重要了,没有它,前门的故事说不清楚。”段金梅说。

“当时的人们依河而居,河道是弯弯曲曲的,河两边的房子,就以河道为中心,向两边散开,就像孔雀开屏一样。”三里河项目设计师之一的赵滨松说,三里河奠定了今天前门地区的城市肌理。

经过精心打磨,三里河长达900米的明代古河道水系得以恢复,重现“水穿街巷”的历史画卷。漫步于斯,展现在人们面前的是这样一幅景象:小桥倒映、水波荡漾、绿树成荫、芦草依依……

新生:萧瑟老院落焕发活力

走进前门东区草厂四条胡同老居民朱茂锦的家,小院干净利落,厨房里电器厨具一应俱全。“您瞧我们胡同现在多漂亮,您再看看我这厨房,全是电炊具,特干净。”谈及生活的变化,70多岁的朱大爷赞不绝口。

为彻底解决首都核心区老旧平房燃气取暖安全隐患突出的问题,东城区政府打造了北京市首个电能替代示范区,西起草厂三条,东至草厂十条,改天然气供暖为电采暖,并配套全电厨房建设,1000多户家庭全部使用电炊具。这一地区也是全市首个、全国领先的集电采暖、电厨房、智能家居管理为一体的电能替代示范区,成为首都老城改造的新亮点。

补齐民生服务“短板”,在保护老胡同文化的同时,改善居民生活条件和人居环境,把现代生活引入到胡同当中,是近年来北京老城保护复兴的重要途径。

在先行一步的前门东区,抬眼望去,已看不到一根架空天线;空调室外机的保护罩,与墙面颜色统一;木制灯杆代替原来的铁制灯杆;几条胡同的高空处搭着葡萄藤架;以往最被诟病的胡同厕所安装了新风系统、消毒灭蚊蝇设施、洗手池、污水池、隔断等,并采用电加热地板采暖,让居民冬天上厕所不再受罪。

在前门东区整体保护过程中,腾退出的大批院落和房屋如何利用?根据东城区的整体设计,草厂地区试点“共生院”模式——利用已腾退空间,植入新兴业态,居民与之共存。“共生院”包含了新老建筑共生、新老居民共生和文化共生三层含义,其目的就在于通过原居民实现对传统四合院文化的传承、传播;通过新居民,为老城文化发展注入新活力。

胡同里的新居民贾晓萌自从住进西打磨厂之后,就深深爱上了北京的胡同和四合院。她现在每天思考的就是如何用创新思路让老胡同的历史建筑获得新生。她所参与创建的“共享际”,就建在西打磨厂的一处民国老商铺遗迹里,如今已成为具有老北京特色的长租公寓,让创业者工作、生活、社交都在前门东区的胡同里,和四合院里的老居民共融共生。

改造后的前门东区,恢复了昔日的老北京风貌,更让曾经萧瑟的老院落、老建筑凤凰涅槃。未来,前门东区将成为“京味儿”文化的代表性区域,成为北京历史文化“金名片”亮丽的展示平台。

文字来源:人民日报

图片来源:北京东城

推荐阅读

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):老胡同 · 新生活 | 壮丽70年,前门老胡同展开新画卷

规划问道

规划问道