点击查看娄永琪演讲集锦视频

当聊到设计的时候,人们在聊什么?是材料、质感、结构、色彩、工艺,还是创意、创新、技术、智能?从原子时代到比特时代,时代在变,设计也在变,不仅仅是设计的技术,更重要的是设计的思维。新时代的设计,将更直接地面对真实世界的各种挑战,针对复杂的、不确定的问题,运用跨学科的知识体系,通过创新的产品、服务和体验,把生活导向更高的品质。同济大学设计创意学院院长娄永琪,长期致力于社会创新和可持续设计实践、教育、研究,他将与我们分享变革时代下,设计行动主义如何改变世界。

同济大学设计创意学院院长 娄永琪

时代在变 设计在变

2015年是很重要的一个年份,一方面我被选为国际工业设计联合会的执委;另一方面也是更重要的,在这次会上有着58年历史的、世界上最大的国际设计组织,决定把自己的名字改了,改成“世界设计组织”,同时,又发布了一个全新的设计定义。这个组织每十年左右,就给全世界发一个设计定义。80年定义的关键词是“材料、质感、结构、色彩、工艺”。2015年,新的设计定义是:一个战略性的、解决问题的流程和方法。

设计有什么作用?第一,驱动创新。第二,创造商业成功。第三,把我们的生活导向一个更高的质量。当然,是通过设计创新的产品、系统、服务和体验。

为什么每隔十年设计需要被重新定义一次?时代在变,这个时代的技术、经济、社会、文化都发生了天翻地覆的变化。设计要不要跟着变?设计基本每隔十年都会发生变化,包括设计的角色、设计的使命、对象和方法。

同济大学在学科布局上,也做了一些比较大的变化。2009年同济大学把原来在建筑城规学院下面的一个艺术设计系,分离出来成立了一个学院。学院的名字叫College of Design and Innovation,设计创新学院。从“艺术设计系”变为“创新学院”,其实背后有两个考量:第一,我们想在创新的大情景下,寻求设计专业的发展。十年后,社会会有新的需求,学科发展一定会跟着技术、社会、经济的发展而发展。第二,设计还能给同济大学其他的学科提供什么样的支撑?事实上,当时的一个假设是所有的学科里都有设计。设计思维可以滋养同济其他的强势学科继续发展。

2014年,在同济设计周上,我和一群知名的学者在讨论未来设计教育的时候很有感触,后来一起发了一个宣言,因为想不清楚未来是怎样,所以命名为DesignX。它是一个开放的问题,必须是跨学科的,能更直接地面向真实问题的挑战;它是针对复杂性、模糊性、矛盾性和不确定性的设计,要把创新、技术、商业模式整合起来;同时它也是关系的设计,需要有系统的思维,它是一种新的行动主义。

设计 (n.) 教育

设计创意学院的学生,本科一年级时必须学开源硬件与编程,可以说个个都是编程高手。一年级第一学期设计基础课最后的一个大作业,有学生设计了一个乐器,是用软件控制水滴的速度,滴在传感器上,演奏出音乐来,从想法到制作都由学生独立完成。

工业时代,我们叫原子时代;信息经济时代,我们叫比特时代。70年代,麻省理工学院庞迪提出,要成立一个比特与原子实验室,这就是后来MIT的媒体实验室。到现在为止,主流的设计学校的教育基本还是停留在原子时代,然而,比特时代已经深远地影响了我们的生活、经济,我们不能视而不见。所以,2013年我们成立了中国第一个Fab lab,它是一个创客的基地、聚点。一开始我们用一套临街的房子做Fab lab,非常火,后来在中国又建了6个。各种各样有趣的事情在这发生,教育的方法也很有意思。每个礼拜六是开放日,有人做演讲、路演。比如,你骑车去超市买东西,感兴趣就可以停下来听,不感兴趣就走。未来的教室、教学,可能应该就是这样的。

我们有人工智能实验室、智能大数据可视化实验室、CDI数字创新设计中心。在这个学院里有很多新的玩意在产生。今年2月份我和麻省理工学院媒体实验室签署了协议,我们要建一个最前沿的科技实验室,这个实验室会建到社区里去,我们要为上海而建,不光是为同济而建。

设计 (vt.) 教育

我在同济比较幸运,如果说同济大学是不错的大学,就是她能容忍各种奇怪的事情,声音总归会有,但基本你想干的事,在同济都能干成。2010年,我们和阿尔托大学一起合作创办了一个同济大学中芬中心,主要聚焦跨学科的创新。因为芬兰的创新,年年排在全世界前三。

中芬中心的课程,是PBL (Problem-Based Learning) 的学习方式,可能是坐火车从上海到芬兰赫尔辛基,完成十个题目。所有的学生都在学设计,但是这些学生都是从同济大学各个不同的专业过来的。他们不仅仅要设计产品,还要设计服务、设计商业模式。比如,某国际知名企业与我们合作,题目就是空气污染,没有任务书,就是“空气污染”四个字,给一笔资金,然后我们在同济招募学生做。最后学生不仅仅做出原型机,而且做出了商业模式。这个项目很快会转化。

我们学生的考分很高,但在很多时候,会有缺憾,比如不敢想、不敢做。一般情况下,上课都是从后排往前坐,第一排不坐。再放大一点,季羡林先生数学考了6分,钱钟书先生考了14分,但他们被中国最好的大学录取,现在哪个校长敢招这样的学生?而且他们没有证据说这个人就是世界上最有潜力的孩子,包括爱因斯坦,也不是好学生。我不是说应试教育有问题,应试教育到现在为止,发挥了无可取代的作用,但是教育本身,应该多元化,就是如何为特殊的人群提供一些新的可能性。一个有选择的社会,才是一个好的社会。所以我一直想,既然我们设计有两个使命,一个是驱动创新,驱动新经济,另一个是不是能驱动知识创造过程?设计既然从理论来讲能起到这样的作用,那为什么我们不实践一下?所以就想,能不能办一个不一样的中学。

我从2015年有这个想法之后,做了方案然后就到处去说,当时黄浦区规划局的老局长到区长、副区长、书记,大家都觉得这个想法很好。所以2016年我和黄浦区教育局局长签约,在黄浦区把这个想法落地。黄浦区给了我们一个很好的地方,就是现在的浦光中学和虎丘路的教师进修学校。

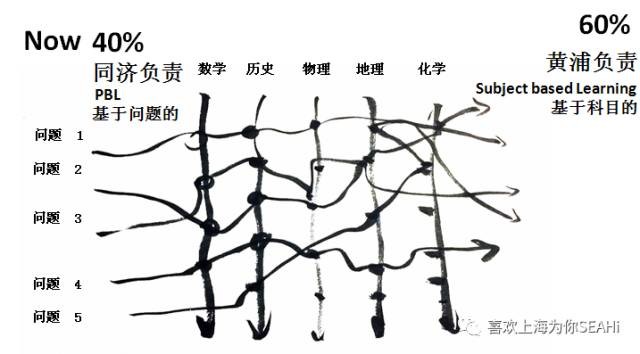

这个学校不完全是地段特别好,更重要的是,这个学校很颠覆。我们原来的学习都是数学、地理、化学、历史、物理,分科目的学习。在这个学校,整个结构完全颠覆了。也就是说,把原来基于科目的学习压到了60%,由黄浦区负责,然后把剩下的40%PBL,是基于问题、项目的。然后,通过问题把科目串起来。比如空气污染问题,里面有没有化学问题、物理问题、数学问题、管理问题?从教学法讲,是全新的,我们希望培养学生跨情境应用知识的能力,而不仅仅是作为一个答题机器。这个过程中,我们倡导体验式学习,希望在这个学校里培养创意能力、生活能力、项目能力、科学过程能力、应用能力、领导力、服务学习的能力。

这个学校本身是开放的,因为地段太好了,随之而来的问题是没有足够大的空间,所以我们但求所用,不求所有,一方面把学校全部打开给社区,另一方面社区周边的资源都可以变成教学空间。没有学校的学校,也许是最好的一个学校。

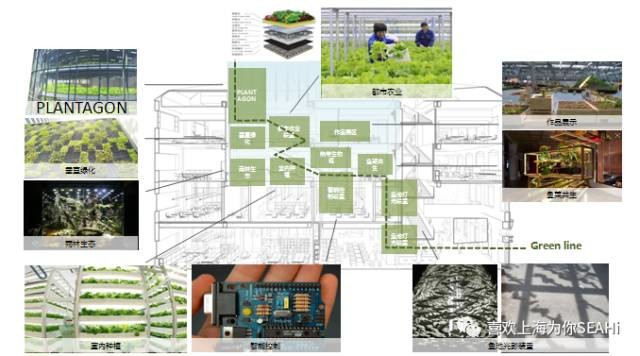

因为我之前干了十年的城乡交互,十年农业,城市生产生活方式地位绝对高,但乡村生产生活方式的价值,没有被足够认识。所以在这个学校里,我们虎丘路创新教学部建了一个四层楼的鱼菜共生系统,孩子除了上课,还要照顾这儿的鱼、菜。养活这个体系本身,也是他们很重要的40%课程里的内容。鱼菜共生系统是被开源硬件和软件系统连在一起的,比如孩子发现菜好像有点不太好,可以通过手机来调一调LED的光色和水,让小环境有所改善。孩子在这儿三年的学习,他会知道要养活这么一个人工系统,是不那么容易的。所以这里的孩子肯定比一般学校的孩子更有环境责任感。

进了学校以后的状态,都是开放的、小班的,中间是多功能空间。如果大家有机会去同济大学中芬中心,可以看到这个空间很简单,就是设计创意学院加上四个中芬中心叠在一起,中间是鱼菜共生系统。

我们学院的咖啡馆是最重要的科研场所,这个咖啡馆的名字叫“天使学堂”,两层意义:第一,设计可以做好事,也可以做坏事,我们希望做好的设计,而不仅仅是做成功的设计;第二,这是很重要的创意场所,也是创意与资本相遇的地方。先有想法,再到实验室、教室把想法落下来。

2013年我开始做这个学院的院长,第一件事就是重新写了学院的院训——“为了人生的意义和世界的未来而学习和创造”, 最后我用这句话和大家共勉。

(以上内容根据嘉宾在SEA-Hi!论坛上的演讲整理。本文图片均来自娄永琪先生的演讲PPT。)

娄永琪

第九期SEA-Hi!论坛演讲嘉宾

同济大学设计创意学院教授、院长。长期致力于社会创新和可持续设计实践、教育、研究。目前担任国际工业设计协会执委、维也纳应用艺术大学国际咨询委员会主席等国内外学术职务。他是Journal of Design, Innovation, and Economics创刊执行主编、美国麻省理工大学出版的Design Issues编委,以及Journal of Visual Art Practice编委。他在IDSA 2016, ACM CHI 2015等国际顶尖会议上担任主题演讲人。2014年受颁芬兰总统“一等狮子骑士”勋章,2015年获得光华龙腾奖设计贡献金质奖章。

规划问道

规划问道