、

01

店口现象

在现有的视角下,店口这个地方,除了经济上取得了巨大的成功外,从城市、建筑的角度观察实在难让人满意。

这里缺乏有序的规划,城市面貌单一,缺乏容纳公共生活的空间……除了工厂聚集没有其他有趣的城市形态特征。传统社会的物质遗存几乎被破坏殆尽,现代城市应具备的公共性和文化属性仍无踪影。

但这里值得反思的是,店口的经济成就所塑造出的城市面貌和学术精英头脑中勾画的那些极具价值的城市、乡村样本之间存在的巨大差距。以近年成为热议的“乡建”来说,村民们作为亲历乡村凋敝的人群,希望结合某种产业(旅游业、附加值农业、工业等)摆脱贫困,学术精英们却占领道德制高点推销他们的文化意识,苦求村民像从前那样把祠堂用起来,把传统工艺留住。但在无法维持生计的情况下,他们如何选择留下?

农耕系统的凋敝,使得中国乡村的精神内核迅速空心化。在这样的前提下,对于传统乡村的介入应远远不能止于保护遗存,这个思路在当下显然是不充分的。

那些代表了前现代社会绝对顶级的物质遗存,诸如传统建筑、工艺等,在土壤消失的今天,只能是博物馆聚光灯下游离的孤魂野鬼。

店口的经济成就所塑造出的城市面貌,某种意义上就是众多凋敝的乡村希望成为的样子,即便店口本地人对店口的城市面貌颇有微词。

因为店口就是成功借助改革开放获得的发展红利,从一个无资源、无资金、无产业基础的三无乡镇,通过每一个创业者不懈的努力,民资与政府的协作,成为一个以铜为核心产业的“独立王国”。

“店口的经济成就所塑造出的城市面貌,某种意义上就是众多凋敝的乡村希望成为的样子”,这是众多学术精英们不愿承认的事实,因为他们所接受的教育告诉他们,在这里看不到他们想赞美的任何事物,就像我第一次到店口感觉到的那样——这甚至是学界一致诋毁的那种样子。

2018年年末,在《城店口》杂志的委托下我多次赴店口考察,与众多长期关注店口、居住在店口、创业在店口的人们交谈的过程中,我逐渐意识到店口与众多中国乡镇存在着本质的区别,这也让我开始思考店口之于中国的建筑学理论的价值。

我在这篇文章中试图阐述的正是如下两个问题:一、中国的建筑学界该如何谈论店口?二、是什么让店口现象的发生从本质上与其他乡镇的发展有所区别。

02

中国的建筑学界该如何谈论店口

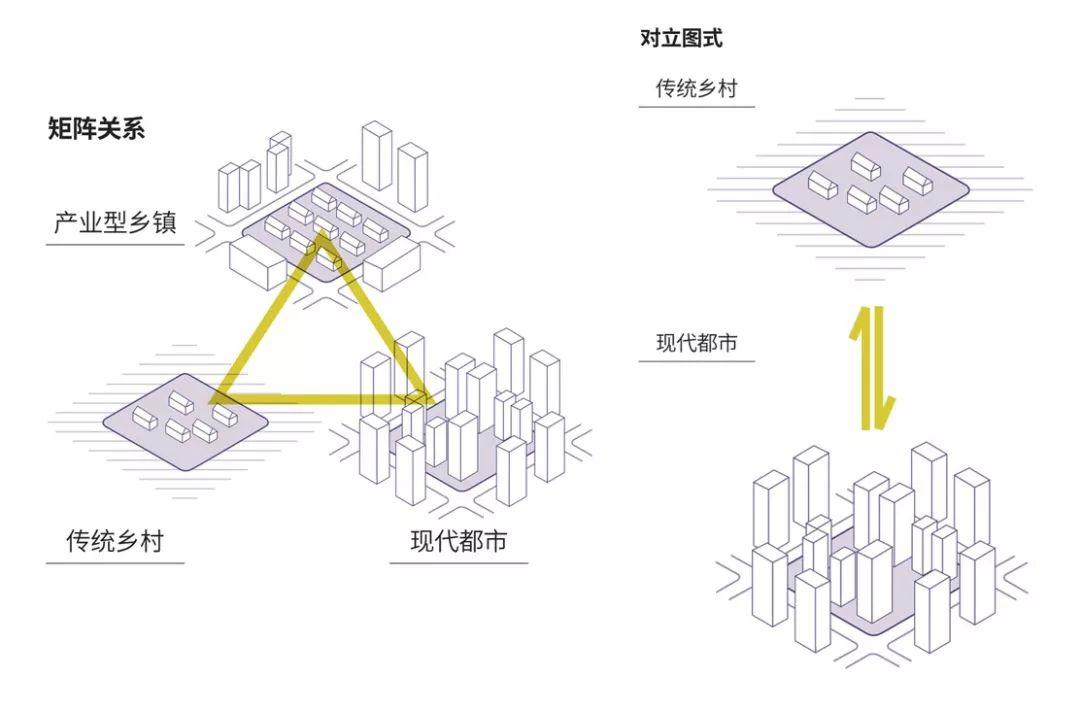

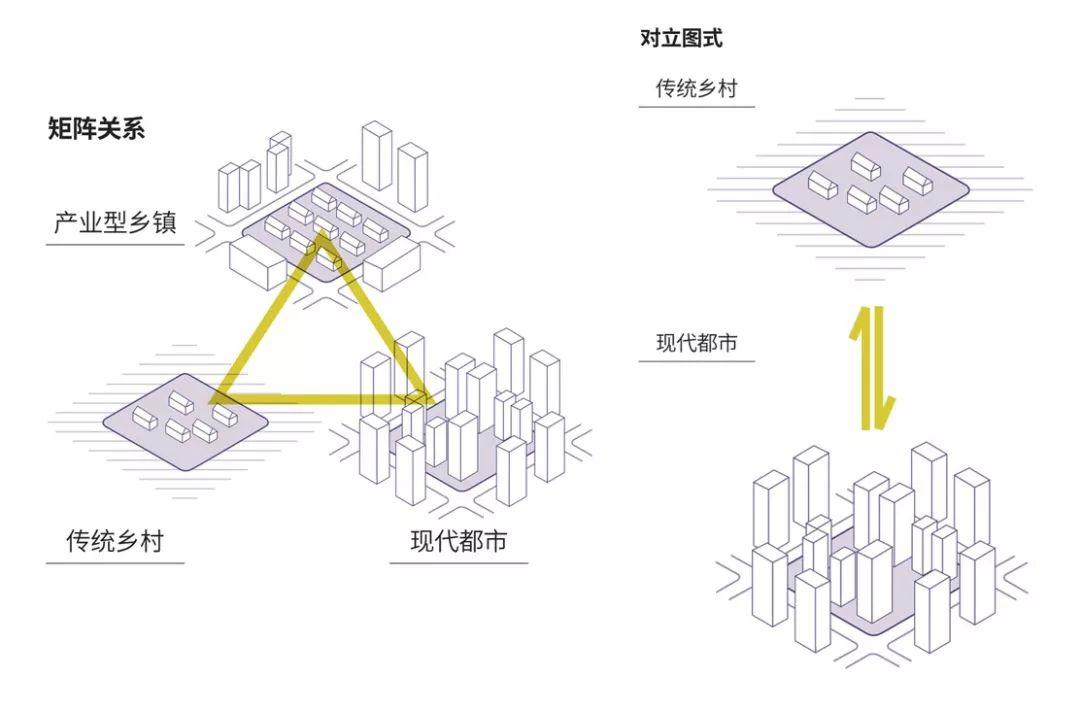

当店口议题闯入我脑海的时候,我非常笃定地意识到,至少在中国建筑学的学术版图中,没有店口的容身之处。为什么?因为它在“传统乡村”和“大型现代都市”的对立图式中,没有词汇可以用来讨论它。

“传统乡村”所指涉的是在中国的传统农耕体系、自然山水体系下形成的地域性建筑、建造工艺,以及生产、生活、信仰体系。

这个范畴的讨论随着两种趋势的变化而逐渐加强:一是中国建筑界逐步从全盘学习西方建筑学体系的热忱中苏醒,开始回顾文革前梁思成一代建筑师对东亚、中国传统建筑的关注,以及以陈志华、楼庆西为代表的继任学者在二十世纪八十年代末对中国广袤地域的传统民居展开的调研,将目光转向了民族主体自身。二是改革开放后城市化的急速发展,使得庞大数量的传统村落遭到毁坏,久而久之,从学界开始越来越多的普通人也开始重视、尊重我们自身的文化遗存。而“现代都市”所涉及的范畴,也随着改革开放后快速的全球化成为讨论的焦点,城市文化、公共生活、市民、公共服务等概念随之而来。两股力量相互成长,互为基础。然而,这样一组对立图式形成的时刻,便是店口所代表的乡镇体现其批判性价值的时刻。

这种价值我通常称之为“相对化(relativization)”的价值。也就是说,“传统乡村”与“现代都市”陷入的是一组非此即彼、势不两立的二元争执,由“乡镇”一级的价值讨论的介入,使得两者的对抗变为三者之间的制衡与循环,“绝对化”的倾向被“相对化”了。

由此,三者在一种矩阵关系中重新定位各自的价值和意义。也因此,传统乡村在面临城镇化的过程中,多了一种“解”,这个解从形态的角度描述,是一种“四不像”——生活的感受既像城市也像乡村。原因就是城市公共意识的下沉渗透,与农耕体系下熟人社会的维系,两者的融合,便形成了中国社会中未曾出现过的一种理想城镇形态。

成为店口这样具有特定产业的独立乡镇应是更具广普意义的发展道路。毕竟不是所有城市都能成为北上广深,也不是所有传统乡村都具备文物级的保护价值。

中国城乡格局的“中坚层”——乡镇,在城乡之间架设一道桥梁,它们天赋各异,独立自主,又因地理、历史条件等的差异而发展出各自模式。

不仅如此,这些乡镇还因个别产业的品质水准,在全球竞争中突围,而直接产生跨境跨国的产品和技术输出。在江浙地区,这样的乡镇远不止店口。

以店口为代表的城市现象得以体现其价值,还因其在学界被提出的时机。在王澍提出“差异的世界”的时候,正是中国美院象山校区建成,建筑师获得普利茨克奖的2010年代,批判和抵抗的背景其实是十九世纪末二十世纪初大拆大建,城市面貌快速均质化的时期。可以说那时一切还未尘埃落定,硬碰硬的抵抗或营造一个美好的、与中国传统有关的“彼岸世界”还有其力量和价值;然而,2010年以后的中国城市批判,其背景已经发生根本变化。必须在承认一部分城市既有事实的基础之上,重新梳理理论路径,才有面向未来,再做进一步讨论的可能性。

当现有的建筑、城市理论框架开始容纳店口现象,并将其作为改革开放四十年来城镇化巨变中一类更具有普遍性的更新样本,理论与现实之间的错位将有机会得到一次校准。

为什么说店口具有普遍性?当横向观察各个尺度的村落、乡镇、城市在近四十年的更新变化,那些文保级的村落,倾向于被完整保留,成为封闭管理的景区。

由于交通条件的改善,旅游、餐饮、住宿为主的服务业已然成为他们的经济支柱。“天生丽质”的传统古村落,在比例上绝对是极少数;相反,如果不是“天生丽质”,又能有多少村落能像深圳那样“被点名”,或位于大都市附近,在城市扩张的过程中直接被兼并立区,获得连带的发展机遇。

显然这两种比例都是极低的,剩下的正是属于类似店口这类情况,起初就是无资源、无资金、无产业基础的三无乡镇。所以在这个意义上,具有普遍性意义的店口,也应该被纳入学界讨论的范畴。

03

民资造城

是什么让店口现象的发生从本质上与普通乡镇的发展有所区别?在对店口多次考察的过程中,我发现有一个前提是无法绕开的——民资造城。

即使在市场经济体制“试运行”四十年的今天,计划经济时期的思维惯性,仍或多或少地影响着社会的运行和管理机制。由此,政府包揽式的城市建设在短期内仍 是一种“合情合理”的城市发展模式。然而从结果来看,店口在改革开放初期窘迫的经济条件,为官民职能的双向改变提供了间接机会。

政府与民资在一种协作互助的状态里共同创造了店口今天的局面,在当时反到是合情合理的,既是偶然,也是必然。虽然在经济基础薄弱的局面下,绝大多数政府并没有选择放下身段,释放一部分手中的权力,店口在这一点上无疑大胆地向前迈了一步。

今天我们可以看到,民资自发介入城市公共空间的建设,无疑是奠定店口现象的社会基础,更重要的是,这也决定了店口的城市空间结构。

二战后,二十世纪五六十年代,直面城市废墟重建的东京,由于政府外债负担沉重,社会性住宅(由政府出资建设的住宅,类似于中国的社会保障房)供给乏力,速度和数量都远远无法满足需求。

面对这样的供需矛盾,政府开始从封建地主手中收回耕地,鼓励民众购买土地自建住宅,并以极低的利率提供贷款,使得社会的住房、劳动机会等在不足二十年的时间内(1950年-1970年)得到急速恢复,这也让以家庭为单位的小住宅成为东京决定性的城市结构。

更有趣的是在1970年代之前,住宅这一建筑类型还不被认为是建筑学的问题。然而如今开展东京的城市研究,显然是无法绕开作为城市骨骼的住宅建筑的。但这种倾向在日本学界也不是一开始就存在的,早期的研究往往集中在江户(1603)以来就存在的宫殿、大型城池、大名武家宅邸等建筑上,而私有住宅成为议题,不仅是因为其数量激增变得无法回避,最重要的是因为其自下而上的民间底色与宫殿这类社会统治阶级建造的城市空间有着本质区别。

据不完全的列举,店口“政商互动,民资造城”的内容与形式灵活多变、极具启示。店口镇污水处理厂,由店口政府与海亮集团以BOT形式合作建成,耗资1.3亿;全省首条镇级天燃气管网,由余达燃气投资建造;弘毅小学,由政府出资6750余万,盾安集团董事局主席姚新义无偿捐赠2150万建成,并设立弘毅教育发展基金;海亮敬老院,由浙江海亮慈善基金会投资2000万元建成;铭仕广场,由名仕管业董事长冯剑铭出资1.5亿建成,其中包含店口首座电影院、商贸综合体等;华东水暖汽配城,由海亮集团投资3.9亿建成,一改传统批发市场商品混乱、消防隐患众多等弊病……这里不仅涉及到物质上的造城,还因福利院、学校、污水处理厂的建设,触及到社会福利、环境治理等公共事务,促成了店口的公共服务、公共管理等软件设施的现代化。

▲ 由店口的民资企业余达燃气集团投资建造的天然气管网,已覆盖店口全境

在这个意义上,虽历史背景不同,但店口的民资参与建造的城市公共空间、住房、商场、基础设施,还有占据城市大部分用地的3500多座工厂,如东京的小住宅,应当作为中国城市化发展过程中一种更具普遍意义的空间类型开展学术研究。

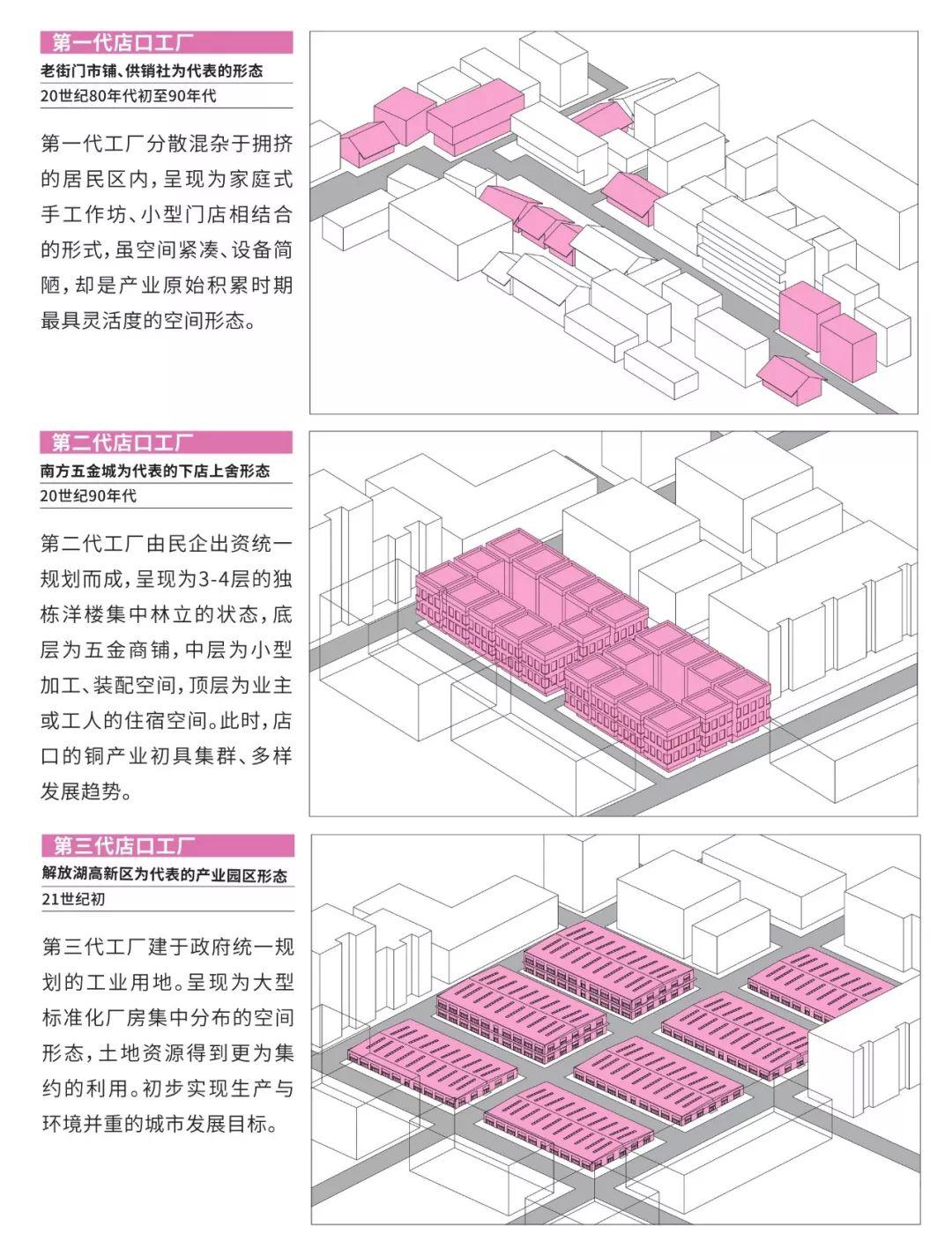

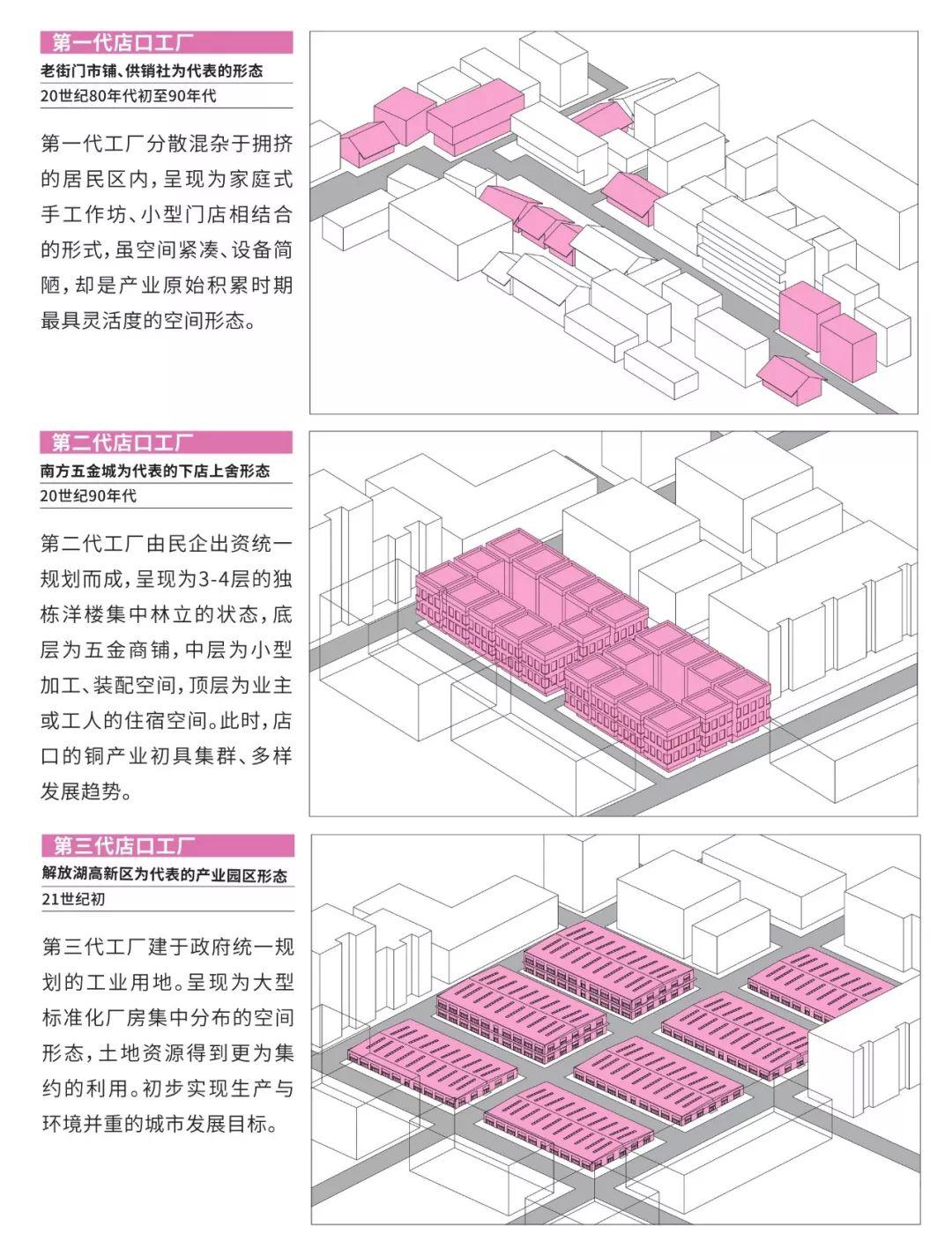

并且,这类空间类型已伴随店口的土地政策、法律的变化,资本、人口的流动而发生多代际的演变。就以工厂为例,从老街的门市铺时期家庭作坊式的工厂,到后来统一聚集到南方五金城,形成“下店上舍”式的格局;在初步得到资本积累后,分别在一定规划安排下散落到店口周边的工业用地开办工厂;在此之后,各家企业发展速度各不相同,工厂空间类型进一步细分。它们在店口的分布、移动、更替,都值得我们逐一梳理和呈现。

04

结语

细细想来,我与店口的相遇绝非偶然,而是一次有准备、有意识的相遇。因为店口的存在,正是佐证我们对于中国城市理论质疑的鲜活物料,也是思考下一步理论建构的充分范例。

透过外貌的迷雾发现背后机制的生命力,转变现有的观察视角都是极为重要的。在理论的铺垫之下,店口现象将不再被当作片面的暴发户现象为人所误识;店口的城市面貌也不再被归类为无规划、无差异、无品质的三无乡镇。而真正意义上代表了中国特殊社会发展形态下的新型乡镇城市,成为下一个独立的城市议题。

点击图片,阅读城市设计近期热门文章 ▼

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。

原文始发于微信公众号(城市设计):第三种形态,在都市和乡村的对立之中

规划问道

规划问道