1

数据与方法

利用2000年和2010年全国人口普查数据(简称“五普”和 “六普”数据),以县级行政区为基本单元,将我国31个省级行政单元按照城市规模等级分为大城市 (含特大、特大城市)、中等城市、小城市和县进行分层统计分析,研究各省不同层级城镇人口比重的变化,总结归纳出城镇化的省际差异特征。在进行人口演化分析的同时,也考察经济增长与城镇人口集聚的分层匹配关系,经济数据主要来源于2000年和 2010年《中国区域经济统计年鉴 》、《中国县(市)社会经济统计年鉴 》。进行图纸可视化分析所需要的矢量图形数据来自于国家基础地理信息中心1∶100万行政区划数据库以及上海市同济城市规划设计研究院有限公司城市基础信息数据库。

1.2.1 技术路线

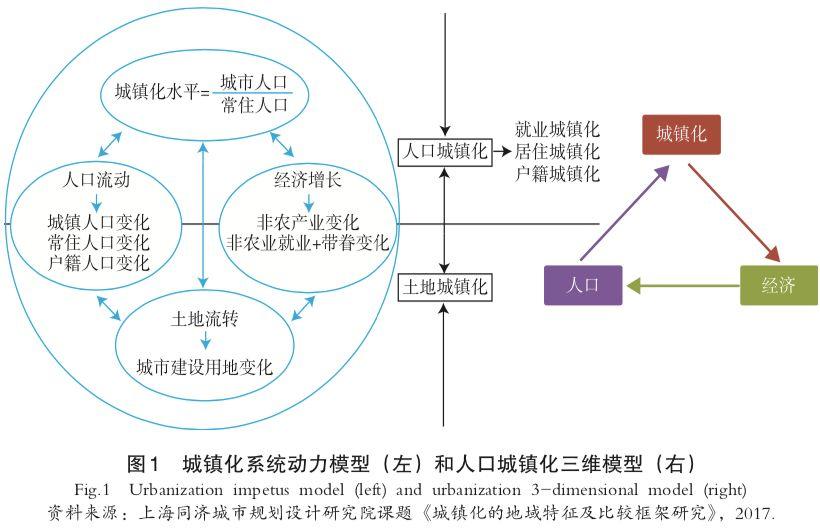

城镇化受历史、文化、地形、气候以及行政区划等多元要素影响,但由经济增长而带来的人口分布变化则是推动城镇化的基本动力(图1)。本研究以城镇人口在不同层级城市的分布变化为基本特征分析,以不同层级城市经济与人口的匹配程度研究为路径解析。

1.2.2 规模等级分层标准

关于分层城镇化研究存在两种标准:一种是按照行政层级进行分层,另一种则是按照规模等级进行分层。两者各有利弊,行政层级相对稳定,适合揭示各省自身的演化情况,但不同省间的可比性和归纳性相对较差;规模等级分层则更适合省际之间进行比较,但存在城市因规模变化而晋档晋级的问题,要进行数据处理。权衡利弊,本研究采用规模等级进行分层研究。

根据2014年《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》,我国城市分为四个层级:第一层级包括城区常住人口1000万以上的超大城市、城区常住人口500万以上1000万以下的特大城市和城区常住人口100万以上500万以下的大城市;第二层级包括城区常住人口50万以上100万以下的中等城市;第三层级包括城区常住人口50万以下的小城市;第四层级为县级单元(包括县、自治县、旗和林区)。

2

分层城镇化的基本背景

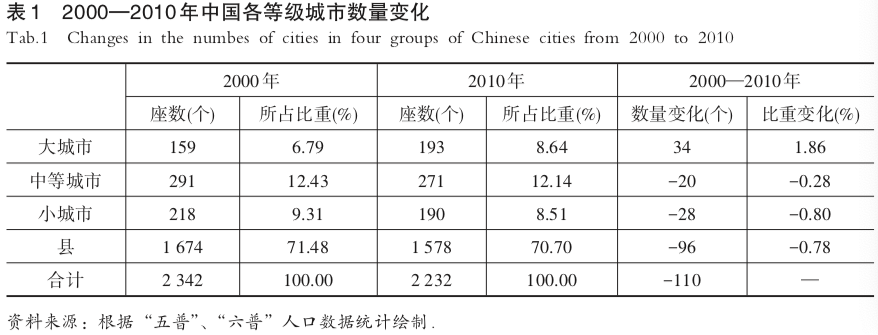

2000年至2010年,我国城市数量呈现出大城市数量单边增长的趋势,10年间城区常住人口在100万以上的城市数量增加34座(其中超大城市增加3座,特大城市增加3座,大城市增加28座),大城市比重增长幅度达到1.86%。中等城市、小城市、县则分别减少20、28、96座,其中小城市和县的比重减少幅度最大,分别为 0.80%、0.78%。城市规模数量金字塔呈现出顶端上涨,底端收缩的态势(表1 )。

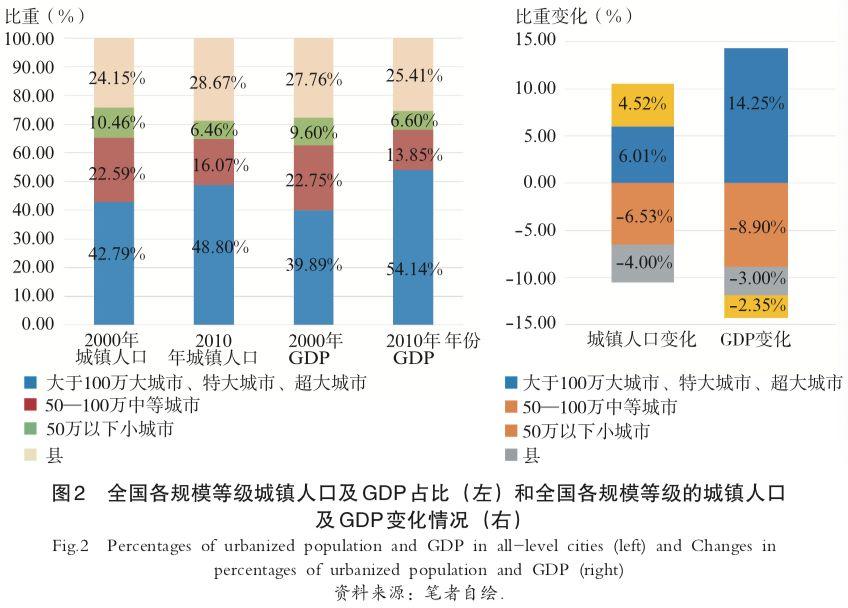

2000 年至 2010 年,全国城镇人口总体呈现向大城市及县城两端集聚的态势,但经济增长并不与之匹配,呈现大城市单边集聚态势,中等城市的人口与经济集聚能力不足。

第一层级大城市人口及GDP占比均在上升,其中GDP比重增长14.25%,人口比重增长 6.01%,经济发展与人口集聚方向一致,且经济集聚幅度更加显著;第四级的县人口占比上升明显,增加4.52%,但GDP占比却降低了2.35% ,经济发展与人口集聚方向并不一致,反映出县级单元的人口集聚强于经济集聚;第二、三层级中等城市及小城市的城镇人口及 GDP 占比均在下降,中等城市人口与GDP比重分别下降6.53% 和8.9%,小城市人口与GDP比重分别下降4%和 3%,表明中等城市与小城市对于人口和经济的集聚力在减弱(图2)。

3

基于规模等级的省际城镇人口

比重变化特征

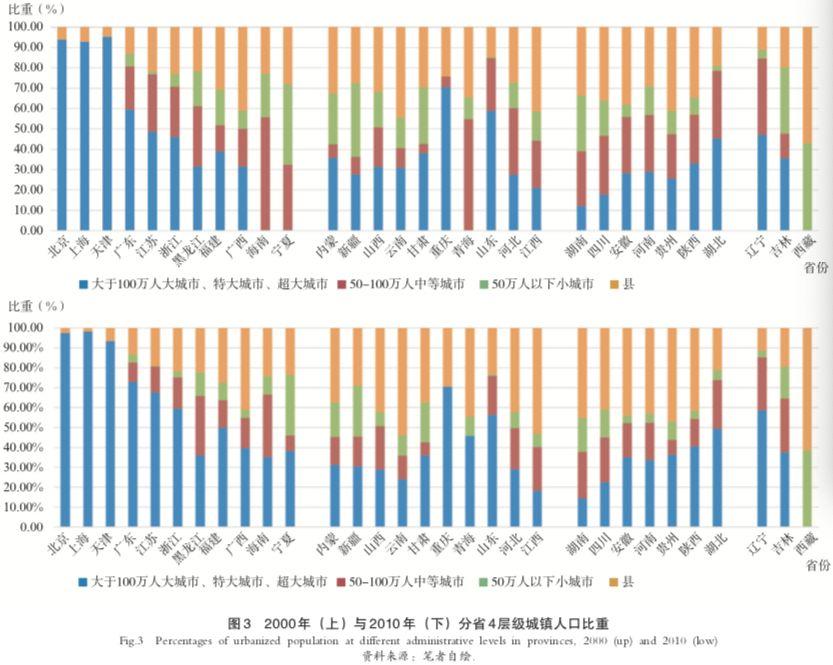

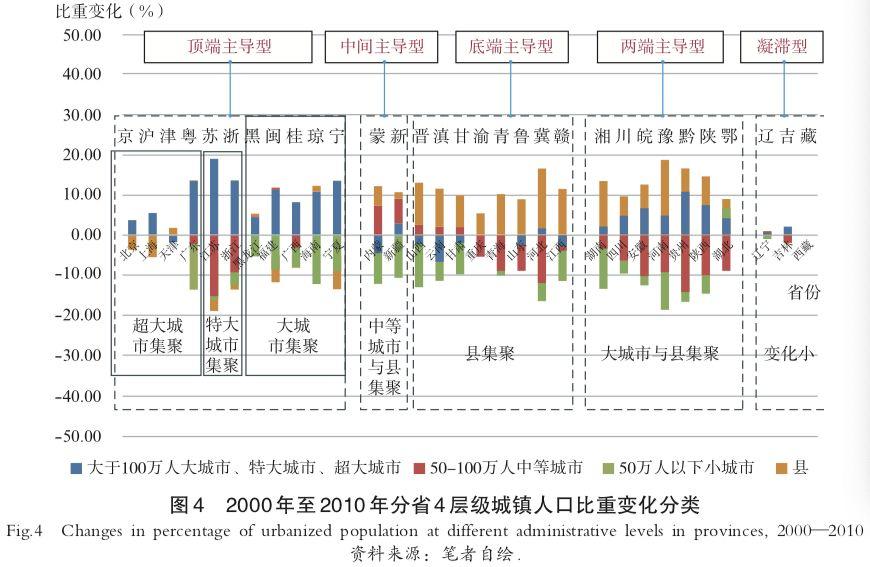

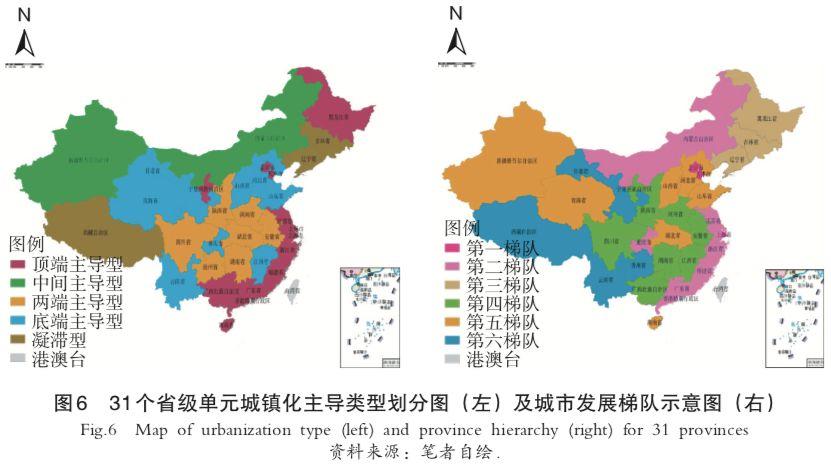

通过分析 31 个省级单元2000年和2010年四个层级人口的比重变化,可归纳为顶端主导型、中间主导型、底端主导型、两端主导型和凝滞型五种特征类型((图 3)。

上述五种类型的空间分布如下:1、顶端主导型:北京、上海、天津三个直辖市以及广东省10年间城镇人口均向超大城市集聚,这也与京津冀、长三角、珠三角三大核心城市群的快速发展相一致。江苏、浙江、黑龙江、福建、广西、海南、宁夏也呈现出人口向省会或副省级城市等特大城市集聚的特征。2、中间主导型:包括内蒙古、新疆两个自治区,这两个省区首府城市均不强的县的聚集能力有限,以资源富集著称的包头、鄂尔多斯、克拉玛依等中等城市发展态势反而较好;3、底端主导型:包括山西、云南、甘肃、重庆、青海、山东、河北、江西八省,这些省农业人口较多,核心城市不强,中小城市更是偏弱,县级人口比重反而升高,但其中云南、甘肃两省有些例外,中等城市相对发达;4、两端主导型:包括湖南、四川、安徽、河南、贵州、陕西、湖北七省,为主要的人口流出地区,10年间人口呈现出向核心城市和县两端集聚的特征;5、凝滞型:包括辽宁、吉林、西藏三省,发展速率较缓,各层级人口趋于稳定。

从地域分布来看,东部经济发达省和袖珍省均以顶端主导,呈现出极化加剧特征;东北板块、青藏高原城镇人口无论是集中度还是层级变化均相对稳定;中西部人口流出大省人口两端集聚特征突出;中底端主导省份呈现多元化特征,中等城市主导的主要是新疆、内蒙古两个资源型边疆自治区;以县为主导的省份呈现分散趋势,主要围绕在两端集聚省的四周,包括华北的山东、河北、山西,以及南方的江西,西部的甘肃、云南、重庆 (图4)。

4

城镇化省际路径分化

4.1.1 发展阶段分析

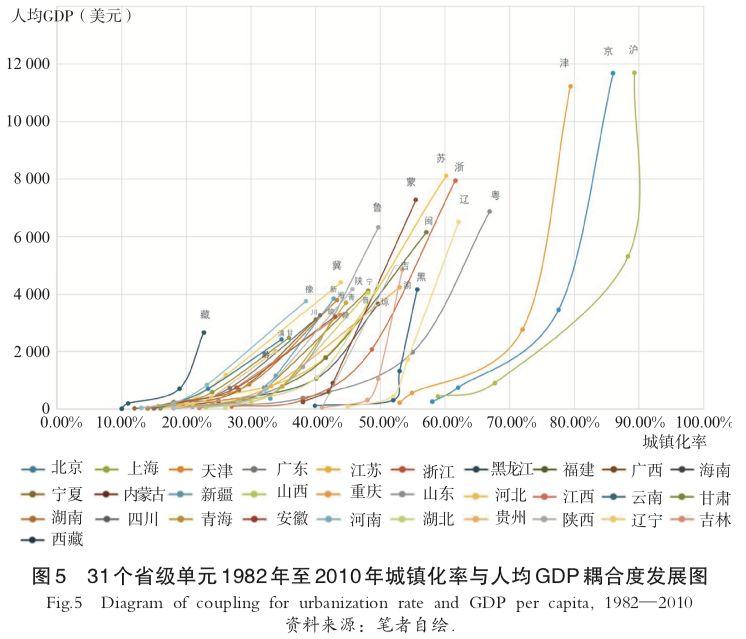

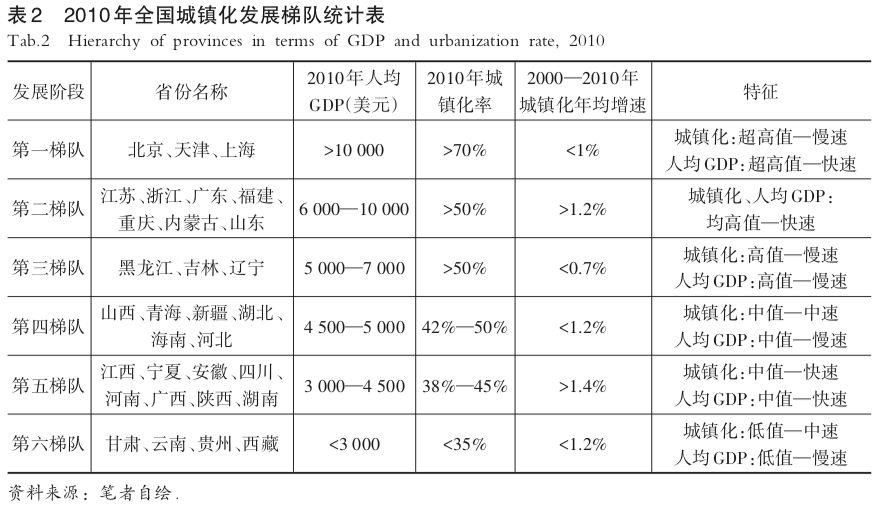

通过统计分析1982年至2010年31个省级单元的城镇化率及其增速、人均GDP及其增速,可以各省划分为六个梯队,代表了不同的发展阶段。

第一梯队包括北京、天津、上海三大直辖市。自1982 年以来,无论从城镇化率还是人均GDP一直处于领先地位,至2010年人均GDP均大于10000美金,城镇化率超过70%,但城镇化增速已明显放缓。

第二梯队包括江苏、浙江、广东、福建、重庆、内蒙古、山东,紧随第一梯队之后,2010年人均GDP在6000至10000美金之间,城镇化率大于50%,且城镇化率仍然保持大于1.2% 的高速增长率,人均GDP增速同样显著。

第三梯队包括黑龙江、吉林、辽宁三省,虽然发展较早,人均GDP和城镇化率均处于全国较高水平,但自 2000年以后城镇化率和经济增速明显放缓,呈现停滞状态。

第四梯队包括山西、青海、新疆、湖北、海南、河北,人均GDP 和城镇化率高于第五梯队,但增速略低于第五梯队。

第五梯队包括江西、宁夏、安徽、四川、河南、广西、陕西、湖南,发展水平低于第四梯队,但自2000 年以后城镇化及经济增速较快。

第六梯队包括甘肃、云南、贵州、西藏,发展水平一直较低,2010 年人均GDP 小于3000 美金,城镇化率小于35%,且增速均相对较缓慢 (图5)。

4.1.2 发展阶段与城镇化主导层级的关系

通过分析比对省级单元的发展阶段与城镇化主导层级特征,发现两者之间具有一定正相关性(图6)。高级阶段的第一、二梯队均以超特大城市加速集聚为主,构建环绕超特大城市的城镇群;东北板块第三梯队的城市层级关系相对稳定,仍以大城市为主;中等偏高阶段但发展速度趋慢的第四梯队主导类型以底端主导型为主,主要指华北板块的山西、河北、山东,县级单元发展较为活跃;中等偏低阶段但增速较快的第五梯队以两端主导型为主,人口流出大省,省会城市不断发展,人口及经济的集聚能力持续强化;初级阶段的第六梯队以底端主导型为主,县级单元的发展起着举足轻重的作用。

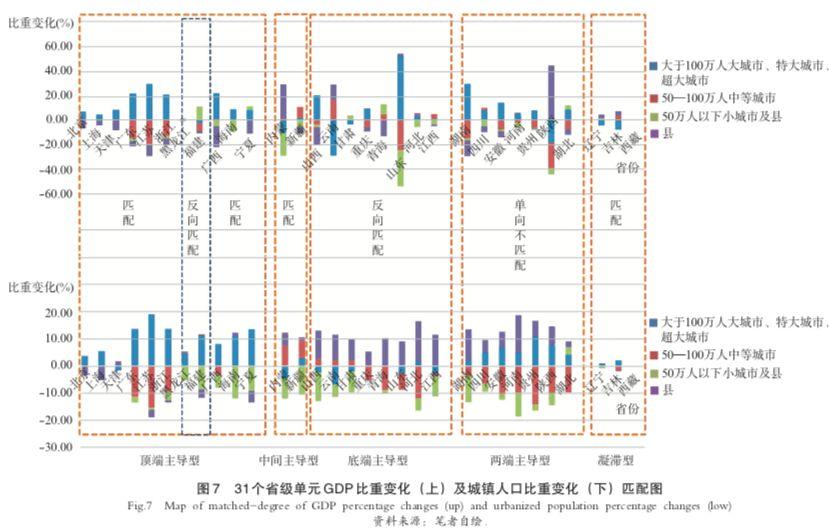

通过比对不同层级城镇人口与GDP比重变化的匹配分析,能一定程度上揭示出城镇化增长的动力特征,可大致分为匹配、反向匹配、单向不匹配三大类型(图 7)。

顶端主导型、中间主导型和凝滞型的省级单元经济与人口集聚基本匹配,即城镇人口与经济均向同一层级的城市集聚,基本实现工业化与城镇化双轮驱动。以顶端主导型的广东为例,城镇人口与GDP 均向广州和深圳两个超大城市集聚,且GDP增长略快于人口增长,表明该省城镇化的主导动力是以广深核心城市为中心的珠三角城市群经济发展的规模效应和集聚效应带动推进的,大量外来人口在核心城市的聚集更促进了经济繁荣,但也带来了较大的市民化的任务压力。与之相反,随着东北老工业基地产业结构的落后,经济发展开始衰退,随之而来的是人口逐渐流失和城镇体系的发展停滞。

以县级单元为主导的底端主导型基本呈现反向匹配现象,即城镇人口向小城市及县集聚,但经济却向大城市集聚,主要原因是因为大城市的工业化超前于城镇化以及省会城市行政、服务集聚能力的特殊作用。以江西省为例,县级单元的城镇人口集聚明显,但经济却仅向省会南昌大城市集聚,可见该省并非完全由产业发展带动城镇化发展,而是由于乡情人脉文化、县城低廉的房价和县级公共服务的健全拉动了小城市及县域人口的集聚。

两端主导型的省级单元基本呈现单向不匹配的现象,即人口向大城市和县两端集聚,经济却只往大城市集聚,这与这类省份省会城市对于投资和人口的吸引力不断加强,而县级单元吸引大量回流人口,却未带来真正的就业机会有关。以四川省和安徽省为例,城镇人口向大城市与县城集聚程度相当,县城与小城市 GDP 比重下降明显,大城市与中等城市GDP占比显著增加,且大城市的GDP占比增加比人口更加显著,反映了在此类省份既存在省会等大城市规模经济效应带动人口集聚的情况也存在基层服务拉动和本土化特色发展的情况。

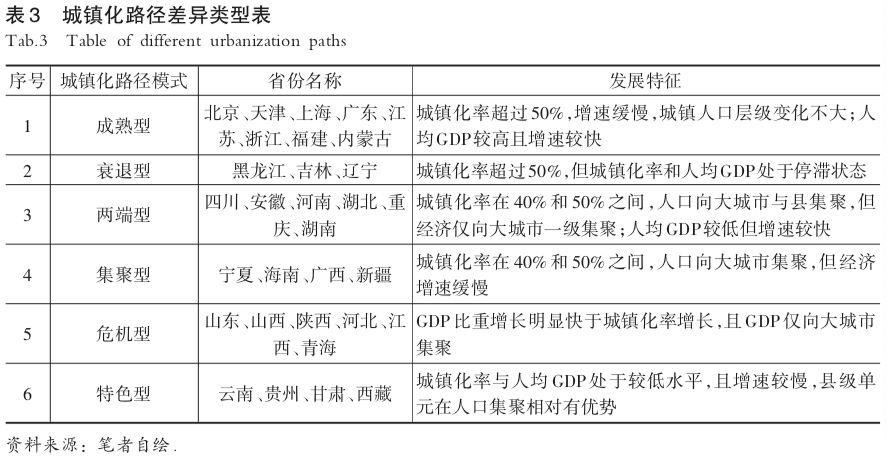

通过关于城镇化发展阶段、经济与城镇化匹配程度,以及分省城镇化特征归纳,可将31个省级单元的城镇化路径模式分为六种类型,包括成熟型、衰退型、危机性、集聚型、两端型、特色型(图 8)。

成熟型路径模式主要包括北京、天津、上海、广东、江苏、浙江、福建和内蒙古,这类省份城镇化率已经超过50%,增速较为缓慢,城镇人口层级变化不大,但人均 GDP 在较高水平的基础上仍然保持较快的增长速度,属于以规模经济持续带动的相对健康发展的模式。

衰退型路径模式主要包括东北板块的黑龙江、吉林、辽宁,其城镇化率和人均GDP在2000年以前就已达到全国领先水平,但由于产业转型面临的压力,在 2000 年以后城镇化率和经济发展基本处于停滞状态,发展动力逐步趋缓。

危机型、集聚型和两端型路径模式的城镇化率处于 40%至50%区间内,但发展趋势的分化开始显现。两端型路径模式主要包括四川、安徽、河南、湖北、重庆、湖南,城镇化以两端集聚为主导,大城市大量集聚人口与经济,县城由于外出务工人员的回流集聚了大量人口,但尚未显现人口回流对县域经济发展的促进作用。该类省份的城镇化率和人均GDP虽仍处于较低水平,但增速一直保持较高水平,属于规模经济驱动与基层服务带动的双动力并存模式。

集聚型路径模式包括宁夏、海南、广西、新疆,即通过大城市或中等城市对就业、医疗、生活等方面的集聚从而吸引人口与经济向高层级城市集聚。该类省份主要表现为高层级城市人口集聚显著而经济发展却相对缓慢,可见此类省份并非完全由经济带动城镇化发展,而是由于就医、就学、养老等公共服务的逐步健全拉动了城镇人口的集聚。

危机型路径模式包括山东、山西、陕西、河北、江西、青海,普遍表现GDP比重增长明显快于城镇化率的增长,且GDP 往大城市一端集聚,反应了大城市的工业化和服务业集聚带来了经济的增长,但对于城镇化带动不强,属于需要警惕的危机发展模式。

特色型路径模式主要包括云南、贵州、甘肃、西藏,这些省份长期以来城镇化及经济发展水平较低,且增速缓慢,大城市带动作用不强,反而县级单元对于城镇化的拉动起着举足轻重的作用,属于符合自身情况的特色发展模式

5

结论与讨论

我国城镇化的省际差异明显:东部地区以超大、特大城市集聚为主导,中部地区两端集聚明显,西部地区则以县集聚为主导,东北地区各层级变化不大。分层城镇化与经济发展阶段存在关联,但也存在路径分化:当城镇化率超过 50% 后,分化出以京津冀和东南沿海省份为代的超大、特大城市引领的成熟型路径和以东北地区为代表的各层级凝滞的衰退型路径;当城镇化率达到40%—50%时,则分化出以广大中部地区为代表的特大城市和县两端集聚型路径,以华北和西部地区为代表的核心集聚型路径及危机型路径;当城镇化率在35%以下时,边疆省份依然是以县为主导的特色型路径。

我国城镇化的地域不均衡性将长期存在,但是发展的不充分性将逐步改观,尊重地区差异制定针对性策略,构建“有差异,无差别”的生活质量是规划的重要使命。

城镇化路径的差异反映出在空间规划的编制过程中应该充分考虑省际差异,因地制宜地制定规划策略,以下四个领域应该得到足够重视。

超大型城市的发展转型与规划变革。处于成熟型发展阶段的北京、上海、广州等超大型城市必须体现发展转型,强调其作为城市群核心的引领作用,强调可持续的高质量发展引导作用。在这些城市新一轮总体规划中,均体现了从基于行政区划的内生格局到开放式区域协同的规划视野转变,从以规模扩张为代表的外延式发展到以存量提升为主导的内生型增长的规划思维转变(庄少勤,等,2017)。

新兴城市群的培育与规划协同。《国家新型城镇化规划》明确了以城市群为我国新型城镇化的主体形态,特别是对于广大中西部地区,积极培育以省会及副省级城市为核心,大中小城市协同发展的网络型城市群具有重大意义。与之相适应需要积极开展基于区域协同思维的城市群或都市圈规划。例如新疆目前通过积极培育“乌 (鲁木齐) 昌 (吉) 石(河子)”城市群来破解首府乌鲁木齐带动能力不足的困境,依托城际铁路和产业协作把“乌昌石”城市群建成对接“一带一路”战略引领区域发展的重要增长极。

县级单元的发展提质与规划支撑。县级单元在城镇化进程中发挥重要作用应得到足够重视,例如河南省出台《关于推进百城建设提质工程的意见》中,以县域总规为支撑,围绕提升县级城市基础设施和公共服务设施水平、改善城市人居环境、增强城镇特色等内容提出具体规划要求和指标体系,通过县城提质做优做强县域经济的文章。

特殊地区的特色发展与规划引导。胡焕庸线以西的大部分地区并不适宜大规模开发,应充分尊重其特殊的城镇化规律,突出特色化、本土化和生态化规划引导作用。李粲(2013)在探讨西藏特色城镇化路径中提出,要尊重西藏“非城镇化”的经济发展路径与“本土化”的城镇动力机制,发展以旅游及特色产业为主导的产业发展路径、本地疏导与中心集聚相结合的人口转移路径。

作者信息:

姚 凯 上海同济城市规划设计研究院有限公司空间规划研究院(原规划设计三所)所长 高级工程师

杨 颖 上海同济城市规划设计研究院有限公司空间规划研究院

陈 烨 同济大学超大城市精细化治理研究院主任规划师

全文刊载于 《城市规划学刊》 2019年第7期

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):基于规模等级的分层城镇化省际差异研究

规划问道

规划问道