经出版社授权,本号从2月11日开始陆续推送《东京的空间人类学》的部分内容。

《东京的空间人类学》

对一座城市形成印象的最首要因素就是该城市空间所创造出来的尺度感。江户—东京的尺度感是通过下述两种方式与西方城市尺度感形成对照的。首先是城市的广度。江户—东京地处武藏野台地,俯瞰着东京湾的端头,是在与宏大的自然环境的相对关系中发展起来的。这里地形的微起伏、水面、植被、土地利用以及耕作方式等因素汇集在一起,产生了一种和谐美。从古代起,日本人就把他们的山峦尊为神灵附着的载体。耸立在远方的富士山和筑波山在城市居民的意识里始终保持着作为地理导向以及象征意义载体的强势存在。

在西欧则不是这样。那里,一幅描绘城市的鸟瞰图或许会显示周围的山峦,但是一旦视点是在城市内部去看城市空间,就很少会把山体包括在内,特别是作为象征对象包括在内。一旦身处城墙之内,人的周围环绕的就是跟自然切断的人造城市空间;人造建筑物创造了那里的城市美。而在日本城市中,城市内部和外部辽阔的自然景观通常是密切互动、紧密相连的。就像广重的《名所江户百景》中所描绘的那样,富士山提升了诸多江户街景。例如在广重对日本桥、樱田门、回向院以及町人常去的最繁华的骏河町的描绘中,我们可以注意到富士山就耸立在背景处(图1)。而明治维新之后,在开化文明时代的高潮,三代广重用同样的构图方法重绘了一遍这些名所。不过这时,在富士山的位置统领着画面的则是三井组和洋折中式的大楼。桐敷真次郎曾经在东京准确的地图上复原过旧地图。经过分析,他提出了一个有趣的观点:日本桥的本町划分是考虑过怎样完美对位才能更好地观看富士山的。以同样的方式,恰好处于日本桥和京桥之间的通町也是朝向筑波山而建的。

图1 广重所描绘的骏河町

任何时代的城市规划都需要一个起点。当规划师把城市划分成区块时,他们总要为这些分区的朝向寻找某种基础。在京都和奈良这类以古代条坊制为基础形成的城市里,分区都遵循着两条原则——首先,是南北和东西方向的坐标轴;其次,是对应于阴阳学里的四神相应。但在江户,尽管它有着网格状的分区,下町(晚开发的江东地区除外)的划分却既偏离南北轴线也偏离东西轴线。

一个可能的解释就在于江户居城所建的土地原地形。多条河流过去曾沿着城市北边神田山脚蜿蜒流入江户港(也就是今天的东京湾)的旧石神井川。有理由相信,这些河流中的许多中小河流都被整合到伊势町(东堀留和西堀留)的运河体系中去了。这里的运河体系也是江户最重要的物流中心。本町周围的土地最初被划成跟这些运河完美对位的事实,意味着江户城市规划的第一原则就是顺应地势。

当地块划分能产生将城市街道对着富士山的象征性形构时,那些经过规划的江户之所就如同鬼迷心窍一般获得了双重价值。来自土地等高线的物理的规定性以及给我们带来幸福感的城市象征意象两种要素融合在一起,决定了下町的地块划分。

这样,在江户的组织构思中就包含了一种既能与直接的地形环境有关,又能与更广阔的自然环境有关的尺度。“远景”也就被当成一些具有决定性的要素。例如在那些再现城市的全景画中,富士山和筑波山通常都被以夸张的形式描绘出来,仿佛是扣在周边环境上似的。反过来,如果我们爬上凌驾于山下下町街巷之上的武藏野台地,俯瞰散布的山头或海洋般青瓦屋顶之外的寺社绿地时,就会眺望到东京湾的潮起潮落。在今天的东京有8处可以观潮的山头,它们自江户时代起就被称作“潮见坂”(图2)。

图2 潮见坂

图源:《江湖名所图会》

虽说江户町作为整体体现着这种壮美的尺度感,但它的内部空间,也就是居民日常生活的地方,却受制于完全不同的原则。江户的城市空间是个被划分为多层次单元的网络。那些单元的尺度更加精细、近人,与城市市民的日常生活息息相关。这样细腻的空间布局是十分必要的,这首先是出于作为将军的城下町江户的防御“制度”的考虑。整个城市空间的划分既有功能性也有视觉考虑。在这方面,发挥着作用的不只是环绕居城的几道同心壕沟,还包括那些旨在切断交通的(36处)直角转角呈锯齿形错位的矩形地块。除了其战略功能,这一城市体系向城市里的全体住区施加了区分且独立生活的原则,在不同的城市区域创造出明显有区别的生活方式。这在下町区是完全成立的事情,特别是在三角洲上为防御建造起来的运河和壕沟形成的众多岛状地块。这些岛很容易让人想起“水城”威尼斯。在那里,每一个岛的空间自主性都创造出一个生活圈和人际关系的单元体。即使达不到那种程度,江户下町的那些岛也非常相似。即使城市空间是按照网格体系规划的,各单元却不是完全一样的单调连续体;相反,空间是一个岛一个岛配置的,每个岛都有着自身的性格。

此外,在江户,各町之间是彼此相隔的,每个町都有自己的高大木门。就像广重的画所显示的那样,即使是在城市笔直的大道上看过去,视线通常也会被诸多木门所遮挡,而一道道木门就像是分隔空间的装置。往两侧看时,无数招牌,还有那些火警瞭望塔以及街边的临时理发摊也会阻挡视线。江户的街道,就连那些主街,也从来都没有试图获得某种类似欧洲城市耀武扬威的通衢大道般的通景效果,比如巴洛克时期的罗马大道,或是巴黎的香榭丽舍大街。江户的木门(以及日本其他居城的木门)都要在夜间关闭,这就可以对町人实施严格的管制。但是木门也保证了秩序,街道特别地安全。显然,木门是幕府政权封建秩序建设的有机组成,但是它们也在一个包围起来的地段内创造了某种空间统一性,将每个町的居民聚合为一个一致性的社会组织。

不仅江户的通衢大道被一道道木门切成一段一段;在如此创造出来的街区里,有许多窄巷,每条窄巷边上有无数里长屋【译者注:无法面对街道的长屋】,为町人提供日常生活的空间。在这些后街的深处,人们经常会看到里面供奉着狐仙的稻荷神社。这类神社不仅为居民提供着精神寄托,也防止了巷弄因为缺乏采光和通风而变得不卫生。即使在城市中心的建成区里,设计也展示出桢文彦所说的“奥”的敏感性。这是那些木文化圈的城市所特有的东西,在欧洲城市中则很难看到,因为欧洲城市共享隔墙的石构建筑所形成的街道是“硬”街道。

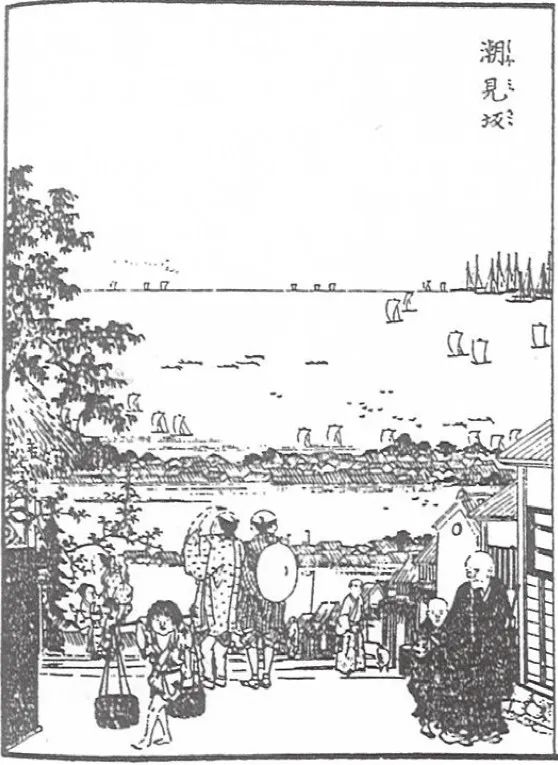

江户巷子里的长屋居民可以是木匠、泥瓦匠、鱼贩、小商贩、医生以及教书法的老师;明治维新之后,新的城市居住者——诸如工厂的工人和低薪的白领——也在里巷内安了家。里巷入口处会设一道木栅栏,清晰地标示出主街(公共空间)同里巷(半公共空间)之间的空间界线。在人们经常出入的里巷入口处,会有专做后巷生意的店家设置的招牌和看板(图3)。在里巷内,房东和房客之间形成了某种信任关系,房客们之间也尽量友好相处。

图3 里巷的入口

图源:《浮世床》(吉田幸一藏)

于是,不像在欧洲那样,总有一个大尺度的公共广场作为城市统一性和自主性的中心;江户由普通市民组成的城市社会中,到处散布着微小的里巷内开敞空间。正是在这样的微小空间中,形成了某种程度上的自治;正是这些里巷,为社会稳定打下了基础。在欧洲和日本之间作一个简单的比较,我们就会看到两种“理性化类型”:一种是“广场社会”,另一种是“横丁【译者注:从主街横向进入的次巷道】社会”。前者是围绕社会中心单质地组织起来的,后者的稳定性则有赖于无数共同体在社会末端上的团结。这两种社会所依赖的具有较大反差的组织原则也反映在了它们的城市形态上。

这些面向里巷的空间,连同下町典型的生活方式,如今仍然在东京的某些地区存在着。例如沿着下谷—根岸表通道的台东区旧奥州里街道;只要走到主街的背后,就可以看见那些仍然保持着江户和明治时期味道的里巷和长屋。

历史学家们曾指出,江户中心下町的里巷空间是十分局促的:破破烂烂的出租屋拥挤在面阔不足三尺的里巷内,里面的人几乎看不到天空。但是在距离城市中心稍远的今日下谷—根岸的里巷内,情形却相当不同。这一地区的町家和长屋的始建时间都可以追溯到江户时期,里巷和长屋之间的关系几乎也没有发生太大改变。

这一地区的多数里巷今天有十尺(3米)宽,到处点缀着花草绿植。随着时间的流逝,长屋也有了更加便利且宜居的空间和尺度。明治时期仍算常态的单层房屋,到了大正中期(1910年代末期)就被有着更好起居空间的二层楼所取代。关东大地震后,随着城市供水供气管线的延伸,人们也就无须再把厨房临向里巷;厨房被有着漂亮格子拉门的入口门厅所取代。通过维系里巷空间同时改善长屋的功能,人们是可以在人口稠密的下町为日常生活营造一种相当高品质的环境的。东京的这些后街有个很准确的绰号,叫作“欢乐的横丁”,它们成功地维系了在里巷尽端围绕稻荷神社形成的强烈社区感。

这些里巷保证了安全和高度宜居的空间质量,因为这里不仅机动车进不来,就是大城市常见的犯罪现象也无法滋生。任何一个角落都被打扫得非常干净,没有垃圾,并且装点着植物;里巷居民不遗余力地围护他们公共的生活环境。行走在只有本巷居民出入的后街,家庭主妇外出购物时完全不用担心会遇到穿行的车辆;而真正尽享便利的或许是儿童,他们可以把巷弄之间各种形状的空间真正转化为自己的游戏场地。这里是安全、舒适的生活场所,一种在充斥了安全问题的西方城市里不可想象的环境。

李御宁【译者注:韩国文艺评论家,首任文化部长,1933年—】曾经在《日本人的缩小意识》一书中指出,日本人喜欢将一切事物微型化,在微缩尺度的对象中发现美。的确,从紧凑致密的空间里寻找舒适感是日本人的天性。正因为里巷空间是被微缩到了“近人”的日本城市尺度,才使得生活在其中的人可以感受到安全和舒适。

西欧城市通常是被那些原本为了走马车的笔直大道所贯通的,而江户的城市空间则是为了水路和步行交通而设计的。虽然也对某些陆路交通比如牛车运输有所依赖,但总体而言,进出江户的货运有赖于水上运输。因此,城市设计是从一种流速相对低缓的角度去构思的。这一事实,以及对精细划分空间的偏好,源自一种在小细节上既洗练又敏感的城市设计模式。出于这样的原因,日本町家的外部通常比西方住宅的室内更加精致。

因为有着这种精致纤巧的空间格局,我们在观察江户时会如此看重在这座城市里的“近景”也就不足为奇了。江户的城市建造存在着双重结构:一方面,城市在一个宏大尺度上被当成一个整体去构思;另一方面,日常生活的处理却相当细致,更关注细部。在江户,“远景”和“近景”都需要我们给予足够的重视。

如今的东京已经失去了它从江户那里继承下来的诸多远景,主要原因是空气污染和城市中遍布的摩天大楼。富士山和东京湾的潮很早之前就已经从城市景致中消失了。即使是东京塔这么一个现代化的地标,也变得只能在少数地点才能被看到。与此同时,当小汽车交通取代步行成为城市交通的主要方式,人们也就丧失了在城市街道上步行的机会。结果,建筑也就不再考虑那些精致的细部,转而越来越重视张扬和靓丽。没有了远景和中景,东京就变成了一座只有中景、千篇一律且没有复杂性的城市。或许,这就是东京以及其他日本城市已经变得如此乏味的原因。于是,我们就不得不面对一个问题:为什么原本有着独特尺度感的东京在明治之后变得到处都充斥着欧式建筑?

森鸥外【译者注:日本明治、大正时期的小说家、评论家、翻译家以及陆军军医,1862—1922年】的《舞姬》中有段话,说的是主人公太田丰太郎在抵达柏林之后,站在菩提树下林荫道上的感受。批评家前田爱【译者注:日本国学家、文艺评论家,1931—1987年】在分析一个日本人最初接触到巴洛克城市空间景观所经历的文化震惊时,也转引了这段话。森鸥外笔下的日本并没有这类林荫道,也没有为了制造这种通透景观效果而设计的纪念性空间。作为开化文明时代的橱窗,以伦敦摄政街为模本的银座炼瓦街为日本带来了城市空间的新意识,就像同时代诸多锦画所验证的那样。但是,即便是银座的街道也没有真正实现原本想要的巴洛克景观效果。例如那些种在硬质铺地和人行道之间的樱花树和松树,不管它们起到了别的什么作用,它们伸展出来的枝干就不可能让严格的欧洲景观效果实现。加上不同业主随意改造了那些建筑,很快,它们的外观就显现出混乱的变异,进一步破坏掉了秩序化城市街道的形象。

不过,现代东京的城市改造一直在急速进行着。首先,作为努力将近世城下町改造成一座更具功能性、更加现代的首都的一部分,原本回路弯曲的多层次性让位于旨在保证城市内外交通畅行的新路网体系。在明治中期,主要街道都按照据说是受到奥斯曼巴黎规划影响的官方“市区改造”计划做了修建和拓宽。这些计划为东京的主路引入了一种新的尺度感,强烈地改变了城市外貌。

永井荷风【译者注:日本小说家,1879—1959年】曾哀叹这种市区改造所带来的破坏,并调查过老城里仍然保留的生活痕迹。他把他的《日和下驮》当成了对现代东京独特文化的批判,对东京主路上的繁忙建设和破坏感到不满和厌恶。永井荷风更喜欢隐藏在新建筑阴影里的下町里巷——他说,“贫民从古到今都是这么住的……蜗居的空与隐居的平和弥漫在空气中”。荷风认为,后街的生活不仅仅是“一个自在的世界,跟争强好胜的城市没有关联”,这里还是“一种小说般的世界,能在身处生活无法形容的悲哀的我们心中,唤起深刻的滑稽感”。这是那种具有魅力的微观世界,是富于生活情感的空间,“它平实的居家情感和生活方式体现在了里巷的每一个物体上——格子拉门、地沟盖板、晾衣露台、木质大门、栅栏顶上的钉刺。我们必须承认,后街构成了一种超越了混乱与秩序的艺术化的和谐世界”。

荷风如此赞赏的后街空间在关东大地震之前就是绝大多数普通下町人家的真实情况。根据东京灾后复兴区划调整之前的地图,在主路的背后遍布着一套维系江户基本城市组织的后街网络。

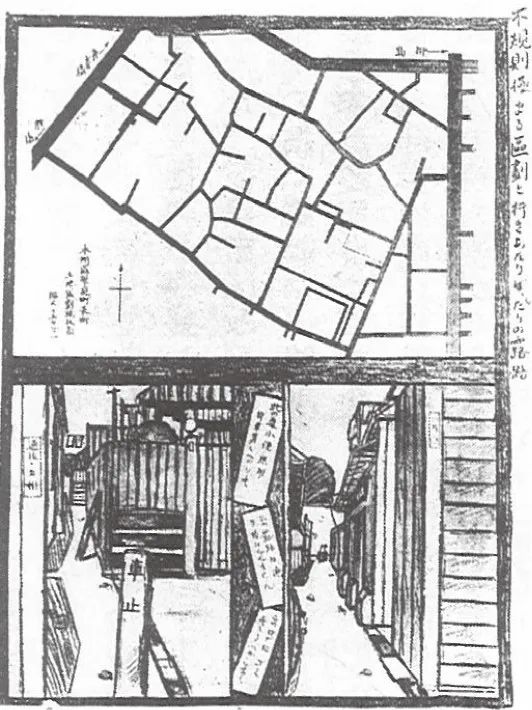

但在执政者眼中,这些里巷代表着卫生风险和火灾的可能,它们不过就是一些前近代遗存,应该被清除。于是,震后的区划调整不仅旨在拓宽旧街、铺设新路,还要拆除长屋,清理掉它们所在的里巷。这项计划首先遭到里巷居民的坚决抵制。内务省的复兴局就绘制了一系列宣传画,强调后街的不卫生和危险条件,说明区划调整的迫切性(图4)。政府这种需要费尽气力的行为本身就足以说明下町人跟后巷的感情之深,因为那里一直都是他们真正的家。

图4 日本内务省宣传区划调整必要性的海报

最终,政府的努力成功了,区划调整在地震重创的诸多地段得以实施。整齐划分的城市街区出现了,同时出现的还有那些拓宽了的主街以及里巷在数量上的锐减。然而,对于“奥”空间的清除迫使那些原本只存在于后街的日常生活景象与气息外化到了下町的主路上。沿着下町主街出现的晾晒的衣服和盆栽植物开始限定着独特的下町风情。这样,区划调整又带来了主街的私人化和里巷化,抑或是仿佛看到了私人化所带来的有趣光景。在那里,洋溢着一派下町的生活气息。UPI

本文为本订阅号原创

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):书刊导览 | 《东京的空间人类学》04【连载 · 终】

规划问道

规划问道