“

2019 年以来,我国相继发布了《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》等一系列文件,开启了我国国土空间特别是自然保护地现代化治理的新篇章。在此背景下,为进一步贯彻落实相关文件精神,本期专题研究栏目以“新形势下风景名胜区改革发展与规划编制”为题,梳理风景名胜区的重叠情况及边界问题,提出整合归并优化原则,探讨国土空间规划指导约束下的风景名胜区规划编制思路和技术路线,研究风景名胜区分区管控,以期为新时期我国自然保护地体系的建立、完善与发展提供参考。

对《若干意见》和《指导意见》的理解

📍

对《若干意见》的理解

《若干意见》明确国土空间规划是体现国家意志、自上而下约束性的规划,其主要作用是构建国土空间开发与保护格局,本质是要实现自然空间与发展空间的统一。《若干意见》确立了“三步走”战略目标,构建了“五级三类”国土空间体系总体框架,完善了国土空间规划的传导机制,明确了规划编制和审批的权责。

1.确立“三步走”战略目标

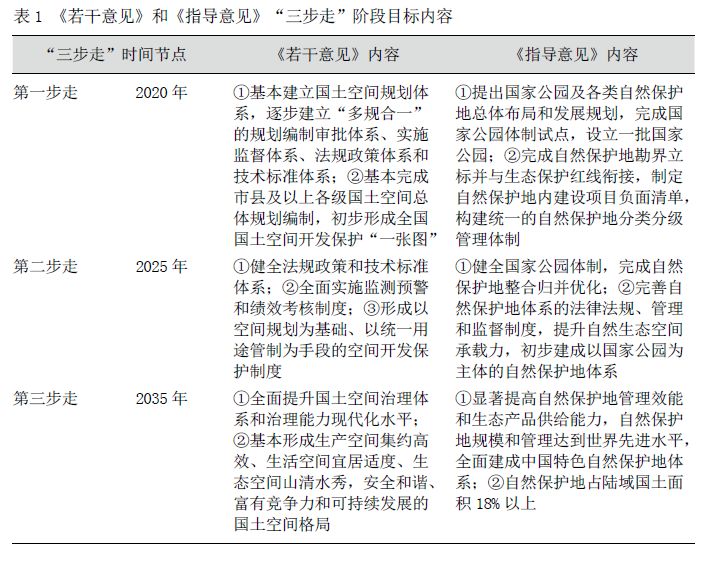

为对接“两个一百年”奋斗目标,《若干意见》确立了“三步走”战略目标:第一步到2020年,基本建立国土空间规划体系,逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系;基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制,初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。第二步到2025 年,健全国土空间规划法规政策和技术标准体系;全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制;形成以国土空间规划为基础,以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。第三步到2035 年,全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平,基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

当前,全国各地正在落实“第一步走”战略,陆续启动市县以上各级国土空间总体规划编制工作,当务之急是统筹划定“三区三线”( 即城镇、农业、生态空间和生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界)。近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》( 以下简称《三条控制线的指导意见》),进一步明确“到2020年年底,结合国土空间规划编制,完成三条控制线划定和落地;对自然保护地进行调整优化,评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线;自然保护地发生调整的,生态保护红线相应调整”。

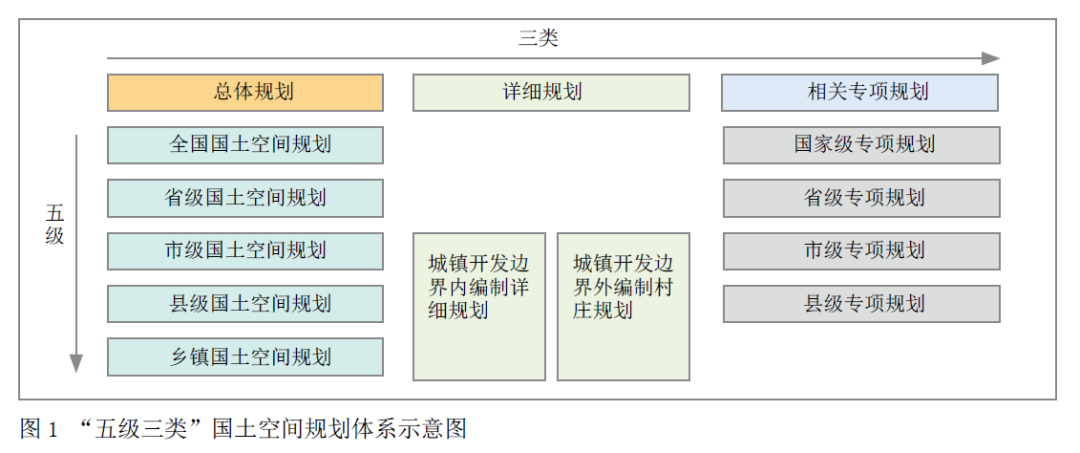

2.构建“五级三类”国土空间规划体系

从纵向看,国土空间规划体系分为全国、省、市、县和乡镇五个层级,对应我国行政管理体系,将过去自成体系的各类型、各层级空间性规划,如主体功能区规划、城市规划、土地利用规划和各类专项规划等,全部整合为统一的国土空间规划,真正建立了从全国到省、市、县、乡镇五个层级的完整规划体系(图1)。

从横向看,国土空间规划体系分为总体规划、详细规划和专项规划三种类型,这是中央第一次将各类专项规划统一纳入国土空间规划体系,解决了过去各部门、各专项规划各自为政的问题。《若干意见》明确自然保护地规划是国土空间规划的专项规划,强化国土空间规划对专项规划的指导约束作用,专项规划要遵循国土空间总体规划,不得违背总体规划强制性内容,其主要内容要纳入详细规划。相关专项规划可在国家、省和市县层级编制,不同层级、不同地区的专项规划可结合实际选择编制的类型和精度。

3.完善国土空间规划的传导机制

《若干意见》要求健全规划实施传导机制,确保规划能用、管用、好用。

一是构建上下协同的纵向传导机制。同步开展市与区县(市) 国土空间总体规划编制工作,通过上下联动、构筑共识,逐步形成全域国土空间一张图。在市级总体规划成果中制定区县(市) 国土空间规划大纲,对区县(市) 国土空间总体规划提出战略引导、指标约束、底线管控和系统指引等方面的要求。在规划编制中贯通一条主线,明确将约束性指标、主要管控线、规划分区与用途管制作为各层级之间有序衔接、传递的核心内容,确保落地实施。

二是建立有效约束的横向衔接机制。统筹开展国土空间总体规划和相关专项规划编制工作,需要与国土空间总体规划同步完成的专项规划,同步进行编制;需要完成规划大纲的专项规划,明确发展目标、约束性指标、技术标准和重大设施布局等核心内容,确保规划有效衔接。

4.明确规划编制与审批权责

《若干意见》不但明确了全国国土空间规划“由党中央、国务院审定”,省级国土空间规划“由省级政府组织编制,经同级人大常委会审议后报国务院审批”,而且也明确了“需报国务院审批的城市国土空间总体规划,由市政府组织编制,经同级人大常委会审议后,由省级政府报国务院审批”,其他市县与乡镇国土空间规划“由省级政府根据当地实际明确规划编制审批内容和程序要求”,自然保护地专项规划“由所在区域或上一级自然资源主管部门牵头组织编制,报同级政府审批”。

建立全国统一、权责清晰和科学高效的国土空间规划编制审批体系,是落实党中央、国务院推进政府职能转变和深化“放管服”改革的重要举措,给予了地方政府更大的规划审批和管控权,有利于各地根据经济社会发展状况和特点因地制宜地制定规划编制与审批制度,促进国土空间治理体系和治理能力现代化。

📍

对《指导意见》的理解

《指导意见》明确了以国家公园为主体的自然保护地体系建设的总体要求,确立了“三步走”总体目标,提出了整合归并优化自然保护地的原则,以及依据国土空间规划编制自然保护地规划的要求。

1.确立“三步走”总体目标

与《若干意见》提出的“三步走”战略目标相似,《指导意见》也提出了“三步走”总体目标:第一步到2020年,提出国家公园及各类自然保护地总体布局和发展规划,完成国家公园体制试点,设立一批国家公园,完成自然保护地勘界立标并与生态保护红线衔接,制定自然保护地内建设项目负面清单,构建统一的自然保护地分类分级管理体制;第二步到2025年,健全国家公园体制,完成自然保护地整合归并优化,完善自然保护地体系的法律法规、管理和监督制度,提升自然生态空间承载力,初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系;第三步到2035年,显著提高自然保护地管理效能和生态产品供给能力,自然保护地规模和管理达到世界先进水平,全面建成具有中国特色的自然保护地体系。自然保护地面积占陆域国土面积18% 以上。

2.整合归并优化自然保护地

一是整合交叉重叠的自然保护地。以保持生态系统完整性为原则,遵从保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的总体要求,整合各类自然保护地,将符合条件的优先整合建成国家公园,其他各类自然保护地按照同级别保护强度优先、不同级别低级别服从高级别的原则进行整合,做到一个保护地、一套机构、一块牌子。二是归并优化相邻自然保护地。对同一自然地理单元内相邻、相连的各类自然保护地,打破因行政区划、资源分类造成的条块割裂局面,按照自然生态系统完整、物种栖息地连通和保护管理统一的原则进行合并重组。三是分类有序解决历史遗留问题。对自然保护地进行科学评估,将保护价值低的建制城镇、村屯或人口密集区域、社区民生设施等调整出自然保护地范围。四是合理调整自然保护地范围并勘界立标。开展自然保护地勘界立标并建立矢量数据库,与生态保护红线相衔接。

3.建立统一规范的规划和管理体制

一是落实国家发展规划提出的国土空间开发保护要求,依据国土空间规划,编制自然保护地规划,明确自然保护地发展目标、规模和划定区域,将生态功能重要、生态系统脆弱、自然生态保护空缺的区域规划作为重要的自然生态空间,纳入自然保护地体系。二是合理分区,实行差别化管控。国家公园和自然保护区实行分区管控,原则上核心保护区内禁止人为活动,一般控制区内限制人为活动。自然公园原则上按一般控制区管理,限制人为活动。三是分级行使自然保护地管理职责。按照生态系统重要程度,将国家公园等自然保护地分为中央直接管理、中央地方共同管理和地方管理三类,探索公益治理、社区治理和共同治理等保护方式。

📍

对《若干意见》和《指导意见》的对比解读

1.“三步走”目标不同步

《若干意见》“第一步走”目标,即到2020年基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制,初步形成全国国土空间开发保护“一张图”,全面完成生态保护红线勘界定标。对自然保护地体系而言,需要在2020年年底之前,完成全国所有的自然保护地整合归并优化,对接同级国土空间规划和“三区三线”划定,将调整好的自然保护地边界纳入生态保护红线。而《指导意见》提出要到“第二步走”,即到2025年完成自然保护地整合归并优化,这与《若干意见》的“三步走”阶段目标不同步(表1)。

2.专项规划编制不明确

《若干意见》明确国土空间总体规划是自然保护地规划的基础,自然保护地规划是国土空间规划的专项规划,自然保护地专项规划要遵循国土空间总体规划,在编制和审查过程中应加强与国土空间规划的衔接及对“一张图”的核对,待获得批复后将其纳入同级国土空间基础信息平台,叠加到国土空间规划“一张图”上。但对于各类自然保护地原有的规划应如何整合,自然保护地规划如何与国土空间规划进行衔接等问题未做具体说明。《指导意见》要求依据国土空间规划编制自然保护地规划,但尚未出台具体的实施办法,需进一步明确自然保护地专项规划的组织编制、审批程序、时间计划和成果要求等内容。

国土空间规划对风景名胜区的要求

📍

实现第一步走战略,整合归并优化,纳入生态保护红线

《若干意见》要求2020年基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制,初步形成全国国土空间开发保护“一张图”,全面完成生态保护红线勘界立标。《三条控制线的指导意见》进一步明确到2020 年年底,结合国土空间规划编制,完成三条控制线划定和落地,对自然保护地进行调整优化,评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线。

风景名胜区作为重要的生态空间,应与农业空间、城镇空间等国土空间统筹协调,实现《若干意见》“第一步走”战略目标,同步完成风景名胜区整合归并优化,纳入生态保护红线。同时,做好三个方面的工作:一是同步完成风景名胜区归并整合、边界调整和分区划定;二是将调整后的风景名胜区范围整体划入生态保护红线;三是在2020 年年底之前基本完成风景名胜区勘界立标。

📍

统一基础信息平台,编制专项规划,纳入“一张图”

《若干意见》要求建立全国统一的国土空间基础信息平台,以第三次全国国土调查成果为基础,统一采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准作为空间定位基础,整合各类空间关联数据,形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图,各级各类国土空间规划编制及“三条控制线”的划定等内容均须与一张底图相对应。

严格按照国土空间规划指导约束下的专项规划要求编制自然保护地规划,在编制和审查过程中,加强与上位国土空间总体规划确定的发展目标、约束性指标、技术标准和重大设施布局等内容的衔接,待获得批复后将其纳入同级国土空间基础信息平台,并叠加到国土空间规划“一张图”。

落实“两个意见”,编制专题研究和风景名胜区专项规划

为贯彻落实《若干意见》和《指导意见》,落实国土空间规划对自然保护地专项规划的指导约束性要求,建议尽快开展风景名胜区整合归并优化专题研究和编制风景名胜区专项规划(简称“两专”规划)。

📍

风景名胜区整合归并优化专题研究

1.开展专题研究的必要性

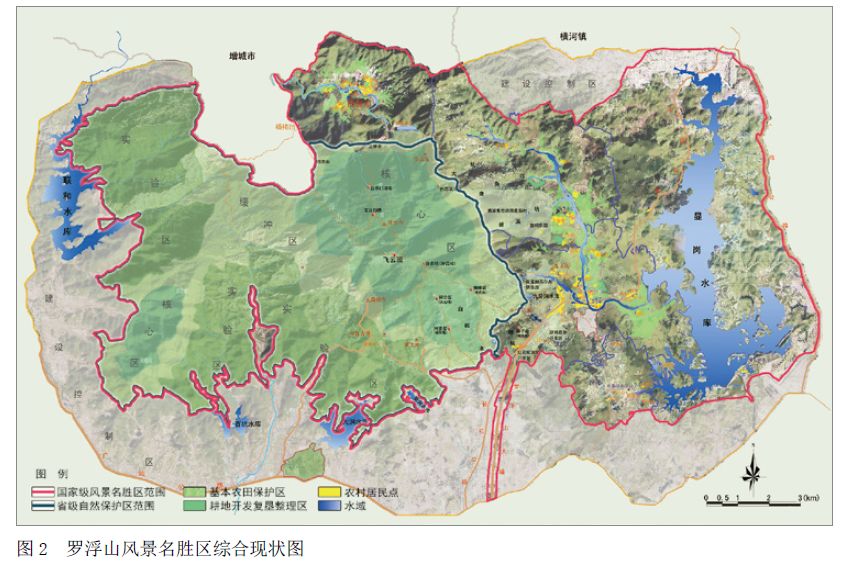

风景名胜区是我国自然与文化遗产的重要载体,是以国家公园为主体的自然保护地体系的重要组成部分,自1982年我国正式建立风景名胜区制度以来,全国已建立风景名胜区1051处,其中国家级风景名胜区244处,省级风景名胜区807处,风景名胜区面积约占国土面积的2.23%。过去由于对风景名胜资源缺乏科学、客观的资源评价体系,风景名胜区边界划定过于“粗放”,与自然保护区、地质公园和森林公园等各类自然保护地交叉重叠的情况复杂多样,涉及的城镇、农田、人口和工农业生产活动复杂。例如,广东罗浮山国家级风景名胜区总面积为214.32km²,山上区域与罗浮山省级自然保护区( 面积为97.44km²) 重叠,山下区域包含显岗水库、集镇、村庄和农田等国土空间(图2)。

为配合风景名胜区所在区域县、市国土空间总体规划的编制,科学划定“三区三线”,需要尽快开展风景名胜区整合归并优化专题研究,力争在2020年年底之前完成,并将其纳入风景名胜区所在区域县、市国土空间总体规划。

2.专题研究的对象

本文以现有的244处国家级风景名胜区为研究对象,综合评估风景名胜区与其他自然保护地边界交叉重叠情况,优先选择边界交叉重叠情况复杂、类型具有代表性的国家级风景名胜区作为研究对象。经初步分析,建议选择以新疆天山天池、广东罗浮山、江西三清山和湖北武当山等为代表的山岳型风景名胜区,以江苏太湖为代表的湖泊型风景名胜区,以及以浙江普陀山为代表的海岛型风景名胜区作为试点,开展整合归并优化专题研究。

3.专题研究的思路

专题研究借鉴广西花山风景名胜区边界优化整合经验,以国土空间规划“双评价”为基础,对风景名胜区资源环境、景源价值和边界重叠情况进行评估(简称“三评估”),遵循实事求是、因地制宜的原则,按照有利于资源保护、有利于经济发展、有利于景区管理( 简称“三个有利于”) 的指导思想,提出风景名胜区整合归并、边界和机构调整建议。突出资源禀赋,将与风景名胜区性质无关、资源价值不高、需要由专业部门管理的资源调出风景名胜区范围,将体现生态系统完整性的特色资源和维护性资源调入风景名胜区范围。按照“保护面积不减少”的要求,对涉及保护面积调整的风景名胜区,建议纳入省级自然保护地体系进行平衡(图3)。

4.专题研究的成果

风景名胜区整合归并优化专题研究成果由研究报告、必要的图纸和附件组成,其将作为风景名胜区所在区域县、市国土空间总体规划的支撑专题。边界优化调整方案是科学划定“三区三线”的重要依据,需纳入县、市国土空间总体规划成果一并报批。批复后将其纳入同级国土空间基础信息平台,叠加到国土空间开发保护“一张图”,指导下一步风景名胜区专项规划编制工作。

📍

风景名胜区专项规划

1.专项规划的编制与审批机制

风景名胜区规划是保护、利用和管理的重要依据,是做好风景名胜区工作的前提,也是影响风景名胜区保护和利用的关键。一直以来,风景名胜区总体规划和详细规划都面临着编制及审批周期长的问题。总体规划的报批少则需要两至三年,多则需要近十年的时间。总体规划审批周期过长还会影响到详细规划的编制、审批,以及项目的实施。

按照《若干意见》要求,风景名胜区专项规划由所在区域或上一级自然资源主管部门牵头组织编制,报同级政府审批,风景名胜区专项规划纳入所在区域县、市国土空间总体规划,报同级人民政府审批。审批流程将会更为优化,审批时间将会大幅缩减。

因此,应建立以各县、市国土空间规划为基础平台,以省(自治区、直辖市)人民政府为主管审批,以国家林业和草原局为监督管理的工作机制,尽快编制风景名胜区专项规划。风景名胜区专项规划的编制需注意以下两点:一是与风景名胜区所在区域的县、市国土空间总体规划同步编制。对于边界交叉重叠情况不复杂的国家级风景名胜区,建议对接风景名胜区所在区域的县、市国土空间总体规划,同步编制风景名胜区专项规划。二是在风景名胜区所在区域的县、市国土空间总体规划编制后开展编制。对于边界交叉重叠情况复杂的国家级风景名胜区,如广西花山、新疆天山天池、广东罗浮山、江西三清山和湖北武当山等风景名胜区,建议先编制风景名胜区整合归并优化专题研究,待风景名胜区所在区域的县、市国土空间总体规划编制完成以后,再依据国土空间规划,编制风景名胜区专项规划。

国家级风景名胜区专项规划建议由省级人民政府审批,涉及国际履约的风景名胜区专项规划建议由国家林草局审批,确保在90天内完成审查工作。

2.专项规划的编制内容和成果

考虑到《若干意见》和《指导意见》对风景名胜区专项规划的编制内容和成果尚未有具体指导意见,建议风景名胜区专项规划的内容和成果参考风景名胜区总体规划的编制内容和成果。其中,编制成果由文本、说明书、图纸、基础资料汇编和专题研究等组成,编制内容参考县、市国土空间总体规划,增加上层次国土空间规划对风景名胜区专项规划的约束性指标、保护和发展要求等内容。按照新的国土空间规划编制要求,采用统一的2000国家大地坐标系、1985国家高程基准和用地分类标准进行编制。

在具体编制内容方面,以风景名胜区专项规划文本大纲为例,在风景名胜区总体规划七个章节的基础上,增加空间与资源评估和空间管制规划两个章节,将原保护规划内容调整为资源保护规划,将原游赏规划内容调整为旅游发展规划,将原设施规划和相关规划协调内容整合为空间布局规划,将原居民点协调发展规划内容调整为乡村振兴规划,原规划总则和近期规划实施内容保持不变,整体形成八个章节的风景名胜区专项规划文本大纲(图4)。

结语

《若干意见》和《指导意见》是党中央、国务院关于建立新时代国土空间规划体系和以国家公园为主体的自然保护地体系的顶层设计,明确了国土空间规划对自然保护地的指导约束性要求,开启了我国国土空间特别是自然保护地现代化治理的新篇章。风景名胜区作为我国以国家公园为主体的自然保护地体系的重要组成部分,应贯彻落实“两个意见”,尽快编制“两专”规划:一是实现国土空间规划第一步走战略目标,开展风景名胜区整合归并优化专题研究,将评估调整后的风景名胜区范围整体纳入生态保护红线,确保2020年完成风景名胜区勘界立标。二是统一国土空间基础信息平台,编制风景名胜区专项规划,有效衔接上位国土空间总体规划,确保全国国土空间开发保护“一张图”,同时为其他自然保护地专项规划提供参考。

文章来源

规划师杂志

作者 | 潘尧 华乐 疏良仁

编辑排版

中规建业城市规划设计院 信息中心

CONTACT US

合作/投稿/转载请联系

xjxtd@126.com

原文始发于微信公众号(新土地规划人):国土空间规划下的自然保护地规划探讨

规划问道

规划问道