在《街道设计指南》课题组和同济大学的策划组织下,展开了关于街道设计指南的网络问卷调查。本次问卷分为大众版与专家版,大众版强调公众参与意愿和方法,专家版强调技术标准和管理。本次问卷调研通过微信及问卷平台发送,得到了全国大量民众和专家的关注和支持————-徐磊青

在8天内

共有28912人次答题

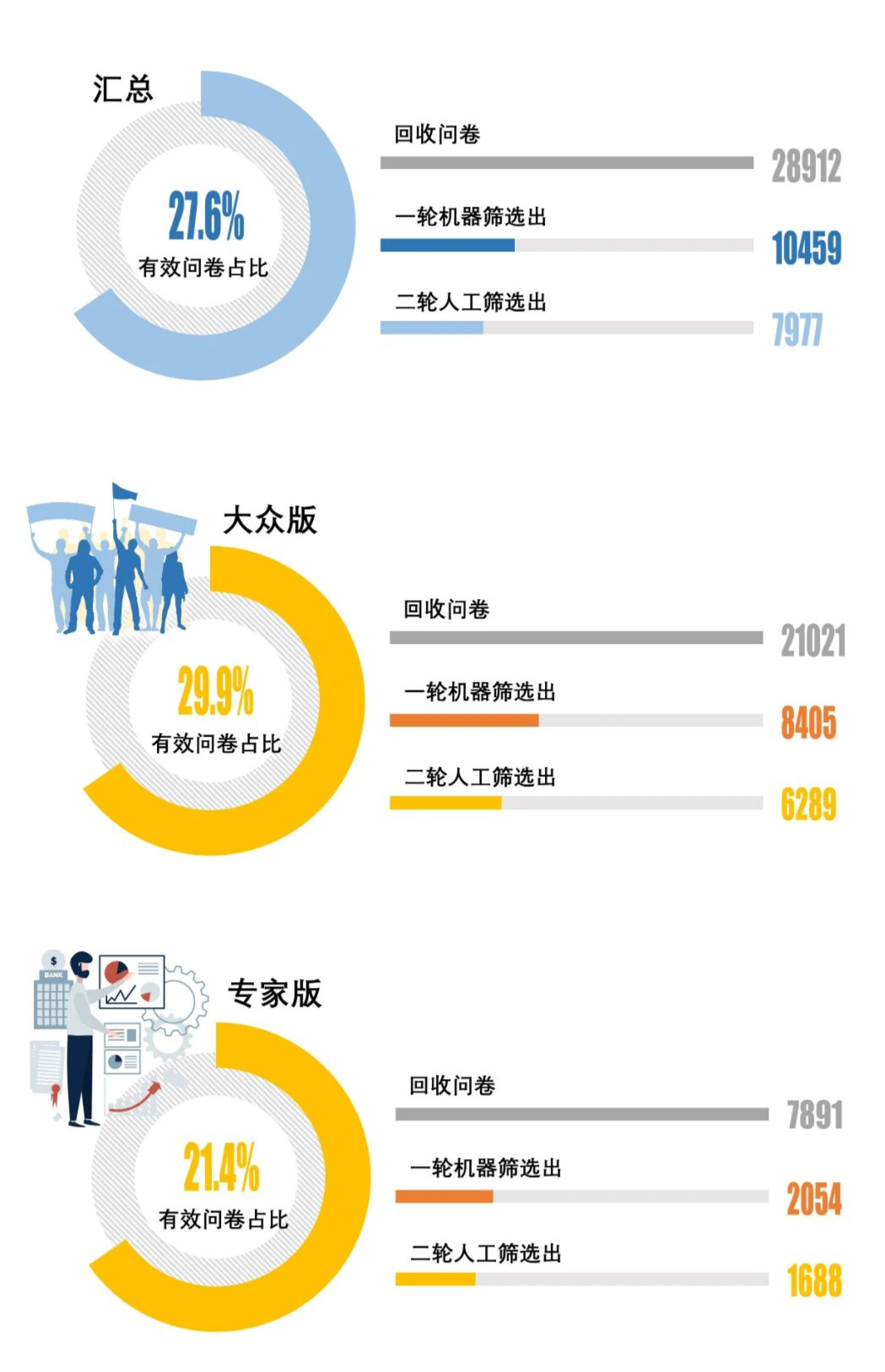

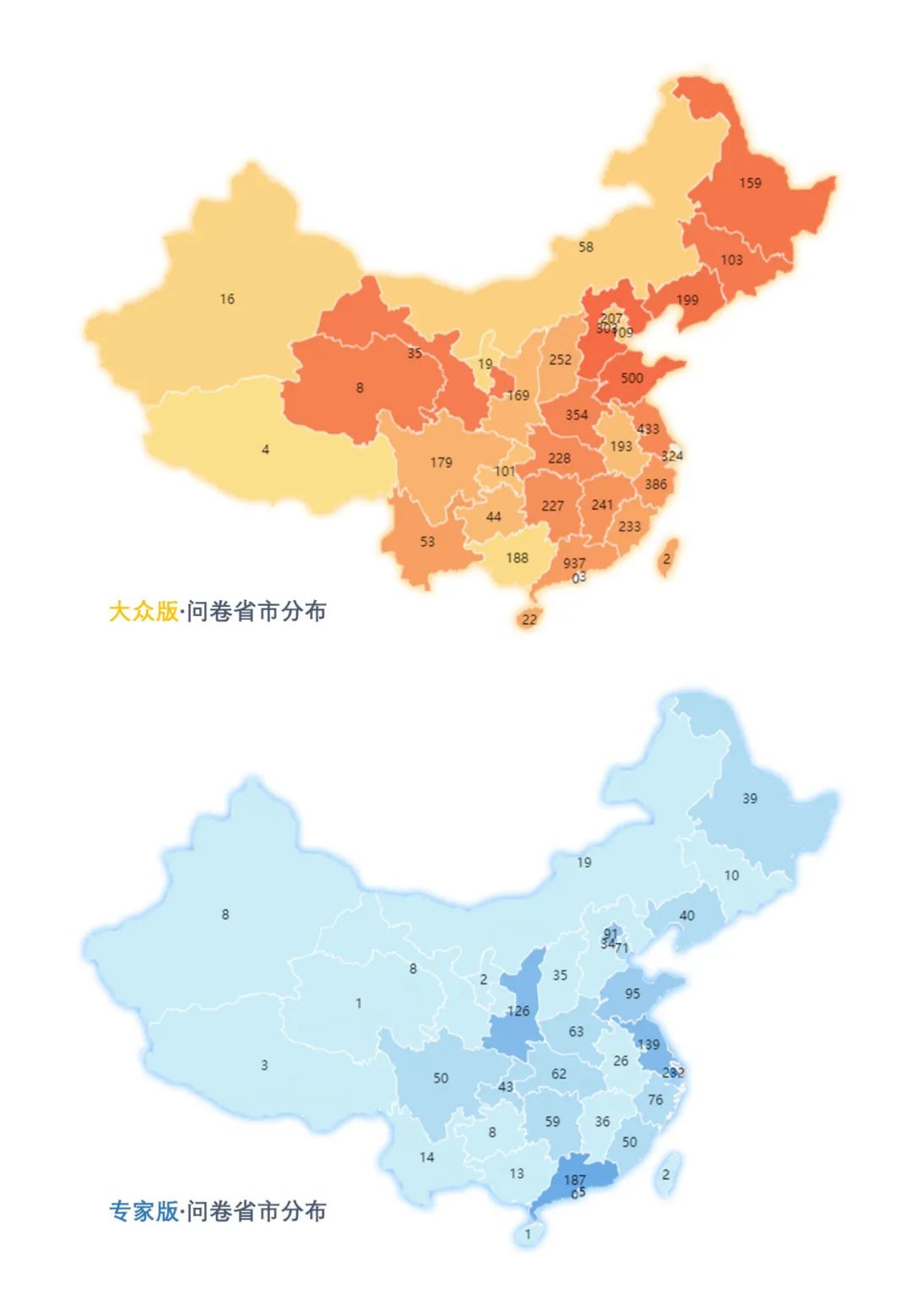

此后,为了保证问卷的真实性和准确度,我们从问卷的完整程度,答题时长和有无矛盾点这三个维度进行数据清洗。首先针对答题时长在2分钟以下以及年龄和工作状态有矛盾的问卷进行了一轮机器筛选,获得了10459份问卷。再针对答题完整程度和矛盾点进行了进一步的人工筛选。最终一共得到了7977份有效问卷。通过过程监控与定点投放等手段,问卷答题者已覆盖全国各个省份,其中大众版有效问卷为6289份,专家版有效问卷为1688份。

下面我们将进入调研详解第一部分!

01 解密不同规模城市专家和市民对于街道设计看法的差异

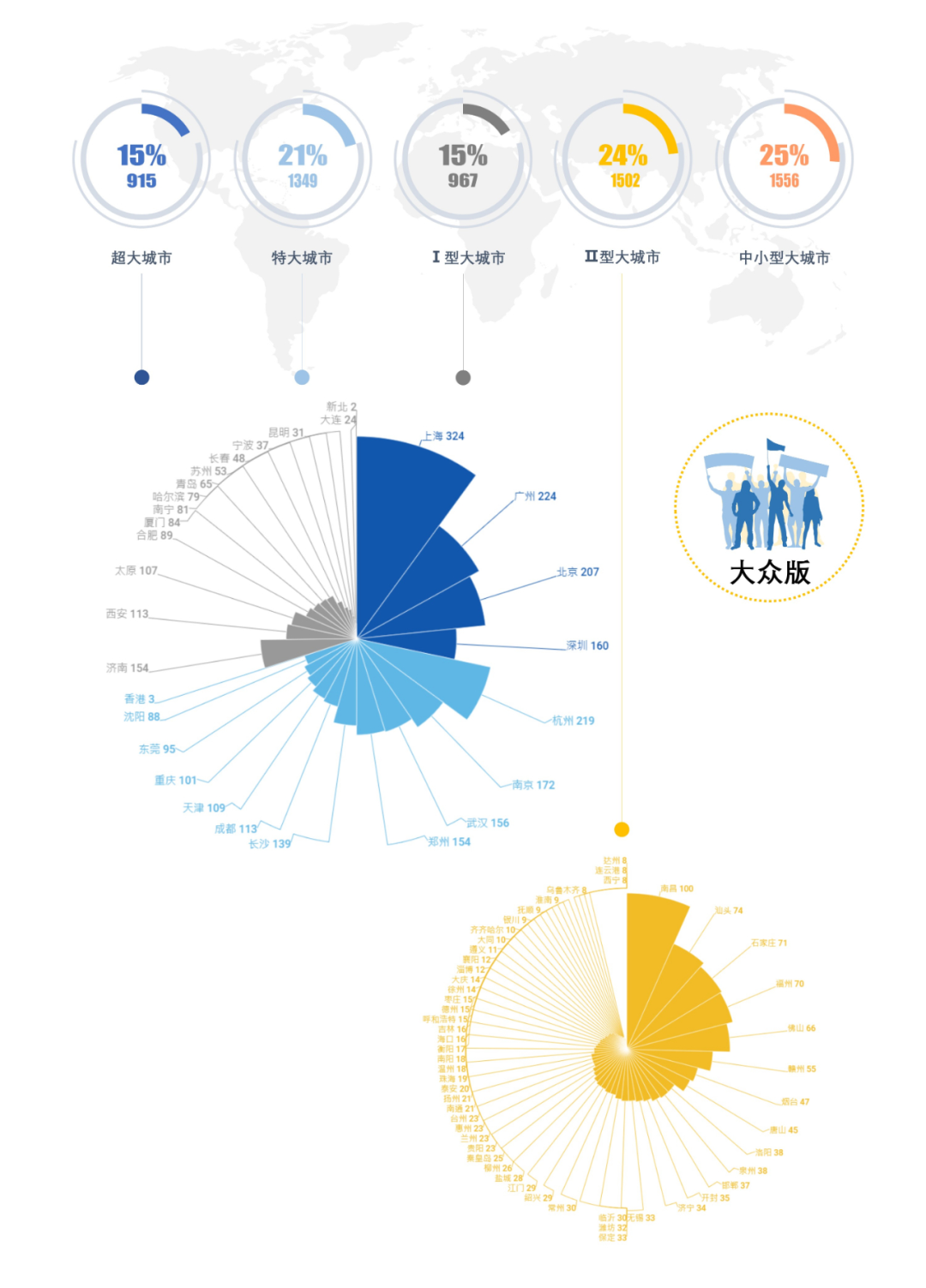

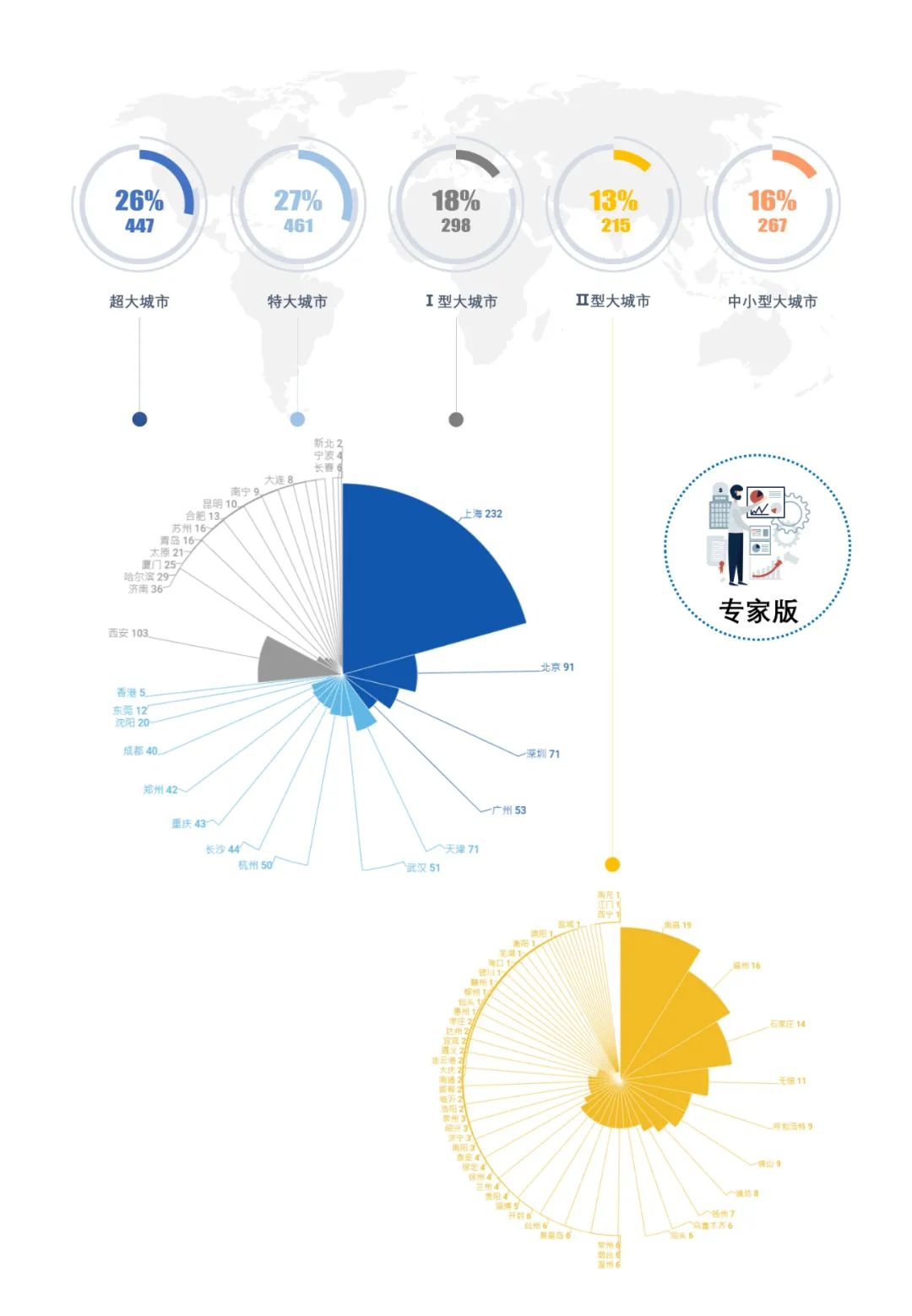

根据国务院发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》以及国家统计局发布的2019年中国统计年鉴中的人口篇章,我们对问卷进行了答题来源城市的分类。

超大城市:北京、上海、广州、深圳

特大城市:杭州、南京、武汉、郑州、长沙、成都、天津、重庆、东莞、沈阳、香港

Ⅰ型大城市:济南、西安、太原、合肥、厦门、南宁、哈尔滨、青岛、苏州、长春、宁波、昆明、大连、新北

Ⅱ型大城市:南昌、汕头、石家庄、福州、佛山、赣州、烟台、唐山、洛阳、泉州、邯郸、开封、济宁、无锡、保定、潍坊、临沂、常州、绍兴、江门、盐城、柳州、秦皇岛、贵阳、兰州、惠州、台州、南通、扬州、泰安、珠海、温州、南阳、衡阳、海口、吉林、呼和浩特、德州、枣庄、徐州、大庆、淄博、襄阳、遵义、大同、齐齐哈尔、银川、抚顺、淮南、乌鲁木齐、西宁、连云港、达州、淮安、鞍山、张家口、宜宾、咸阳、包头、芜湖、株洲、泸州、绵阳、南充、自贡

其他为中小城市。

我们对不同规模城市进行分类比较的原因在于不同规模城市所面临的人口压力,交通压力以及交通发展等都有所差异,致使街道使用需求,街道设计水平等都不同。在城市精细化管理的背景下,不同规模城市的街道设计也应具体分析。

问卷调研

个人信息

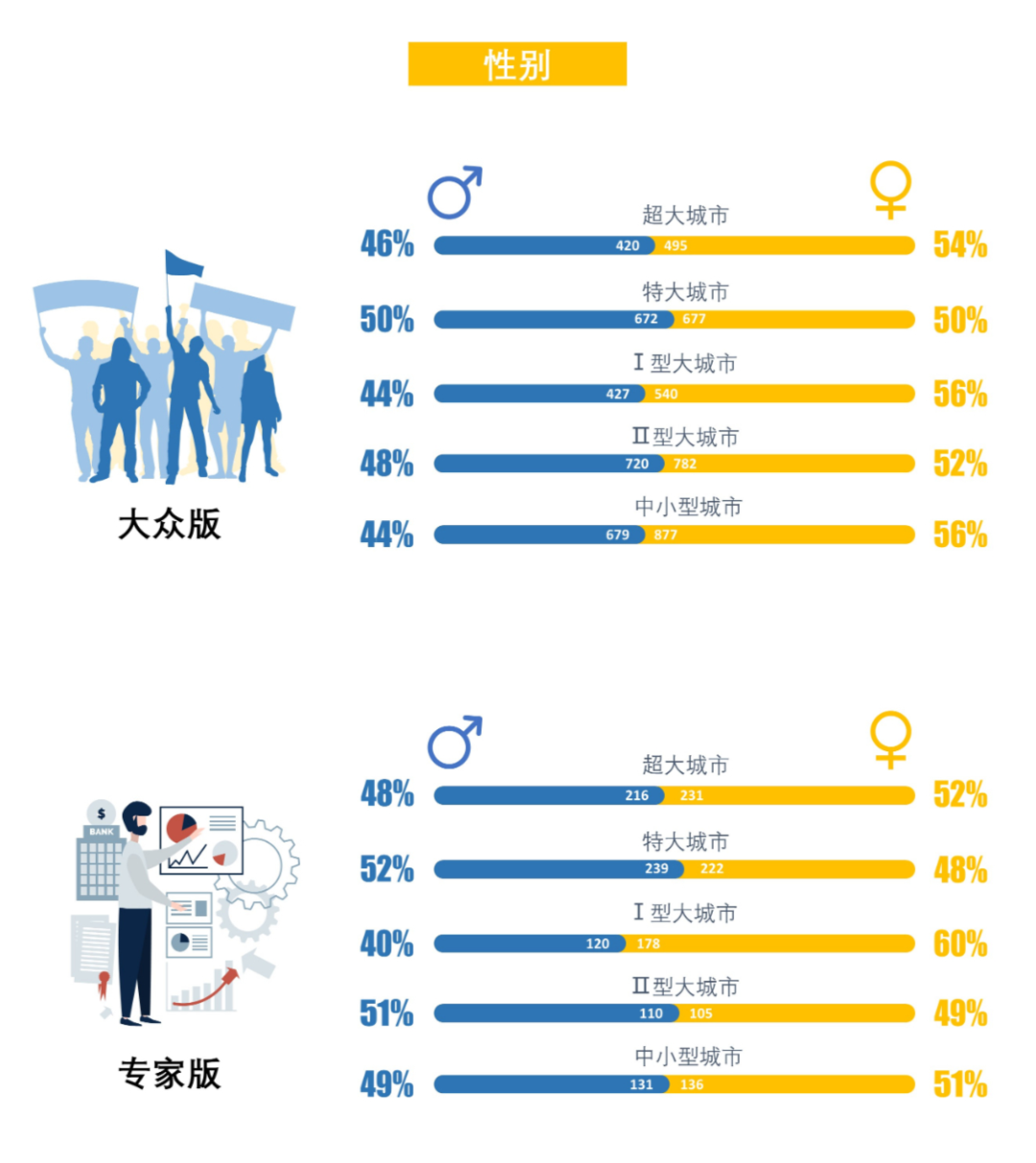

性别上,大众版与专家版答题者女性总占比超过50%,其中超大城市、Ⅰ型大城市和中小城市大众版问卷以及Ⅰ型大城市专家版问卷女性答题者明显更多。

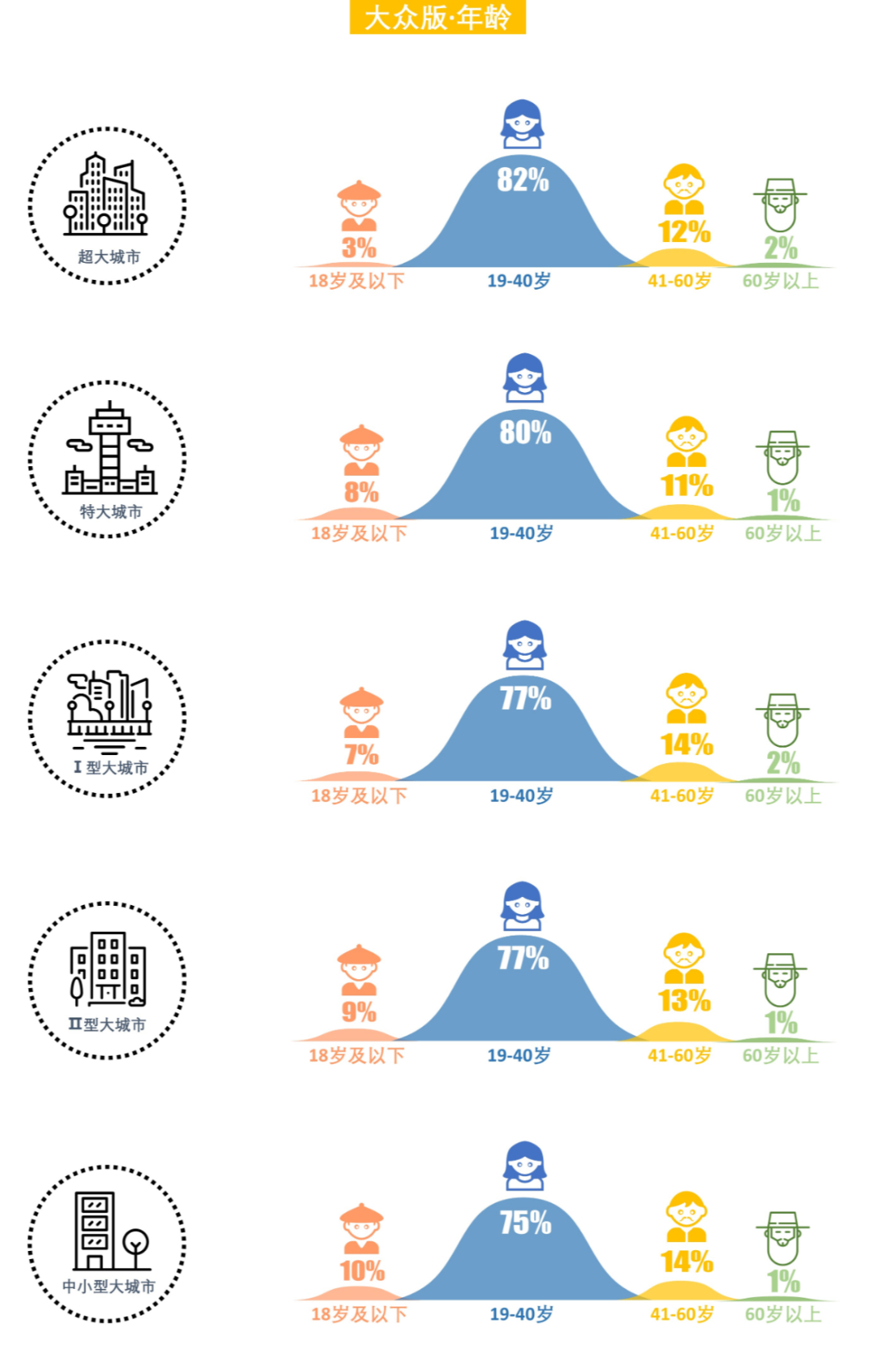

答题者以19-40岁阶段为主。

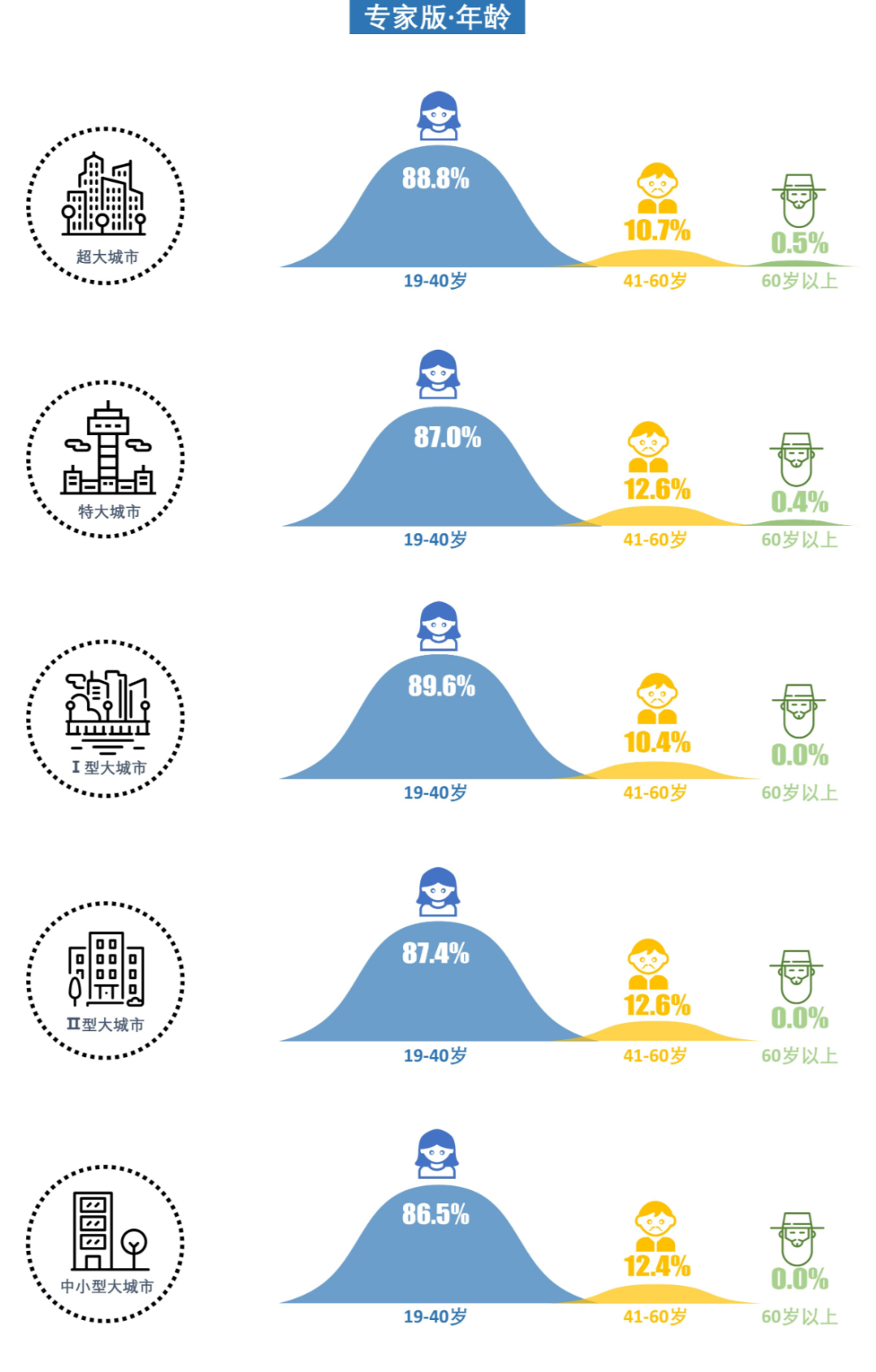

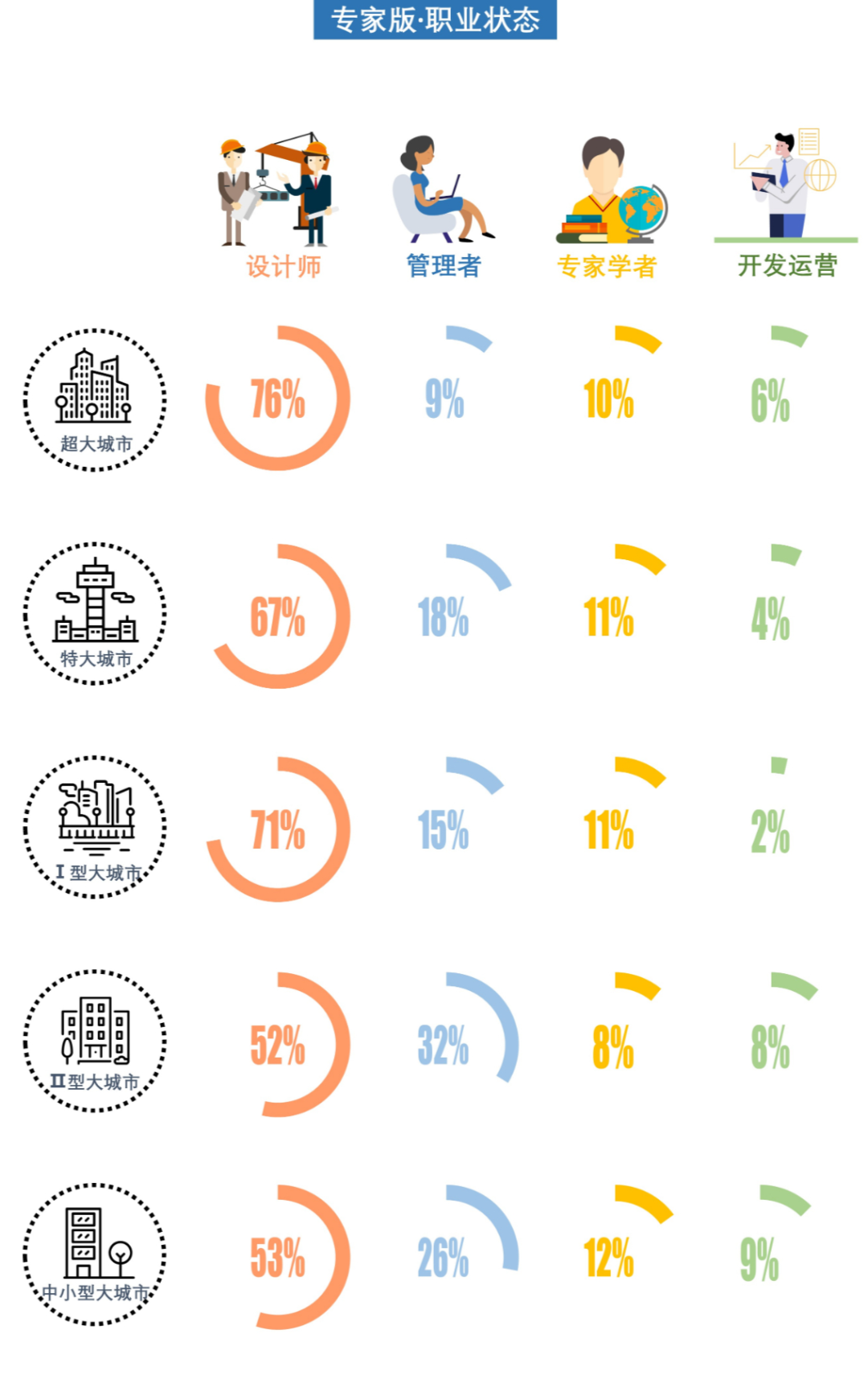

大众版答题者以工作和学生状态为主,专家以设计师(交通、规划、建筑、景观等)以及管理者(规划、市政、交通、绿容、社区、城管等)为主。

问卷调研

街道设计必要性与重要性

不同规模城市中,超95%的大众认为街道对于生活是重要的,在此肯定了街道的重要性。

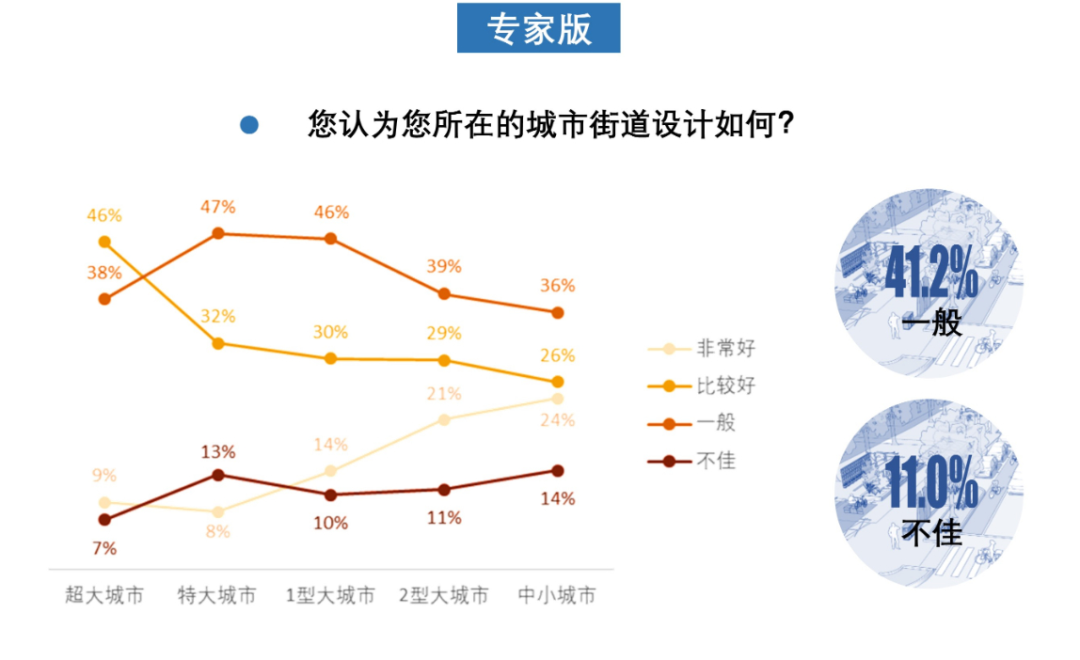

只有超大城市,超过半数的专家认为城市街道设计比较好或是非常好。其余城市,超半数的专家认为城市街道设计一般或是不佳。说明,现在各城市的街道设计还是存在较大的问题,而且城市规模越大,对于街道设计的要求和需求越高。

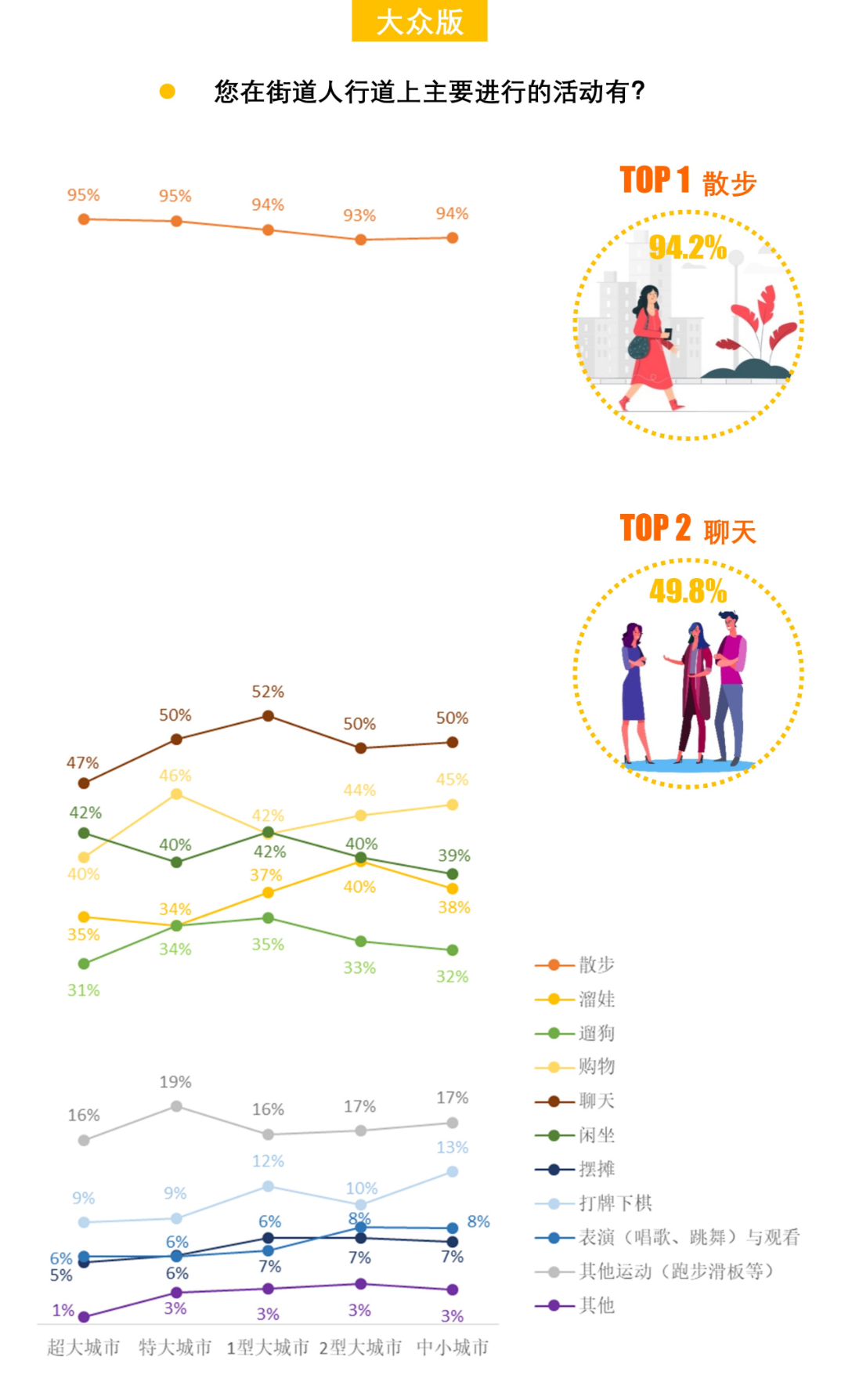

对于不同规模城市,大众最主要的两个街道活动是散步以及聊天。相较其他城市,超大城市的市民购物行为占比较低。大城市和中小城市市民溜娃行为占比更高。街道空间容纳了人们多样的活动,一条好街道可以让熟悉的人、陌生的人在街道空间中自由、平等、有尊严的相遇、交流,激发很多情感,发生很多故事。

问卷调研

街道要素

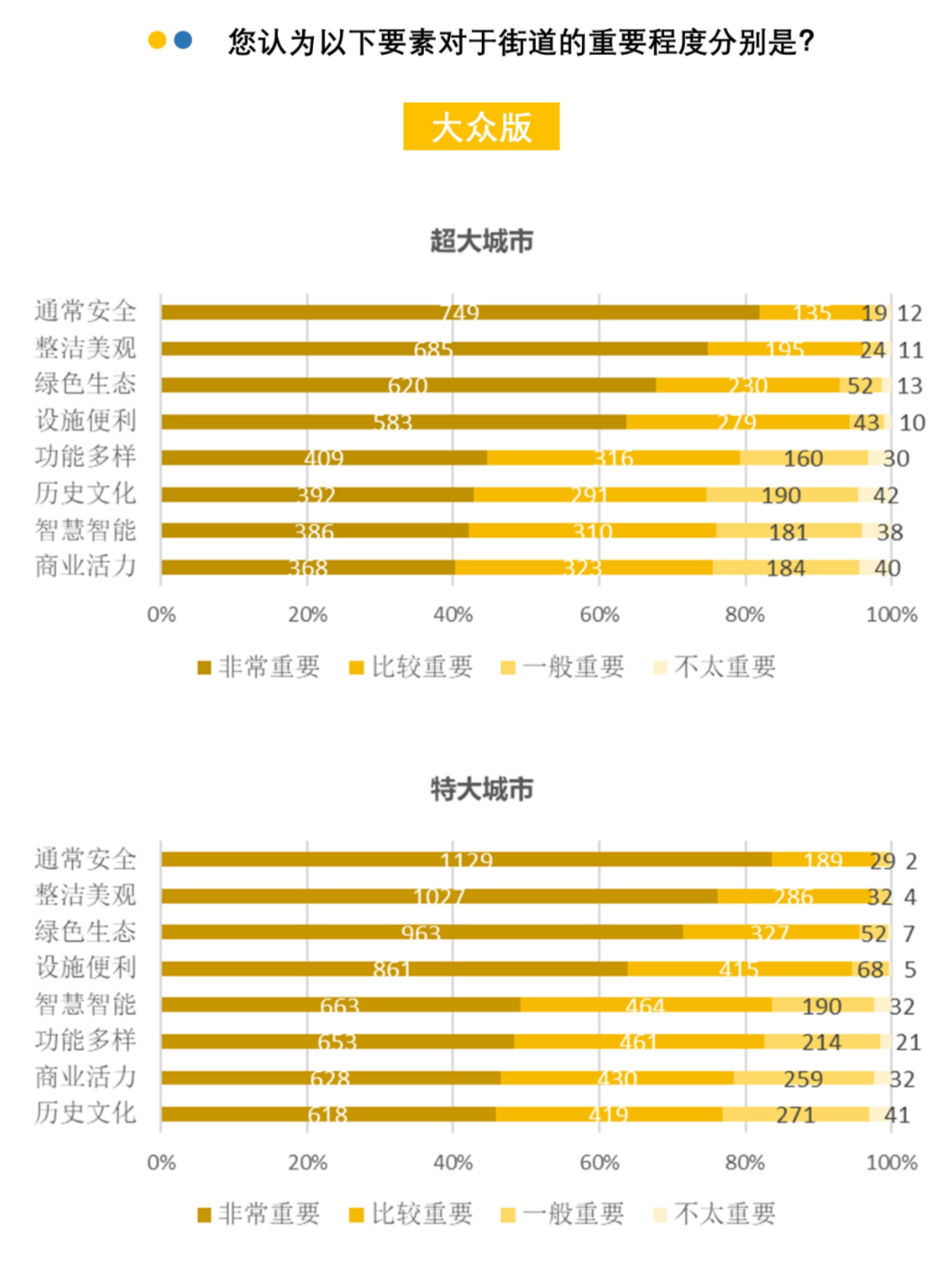

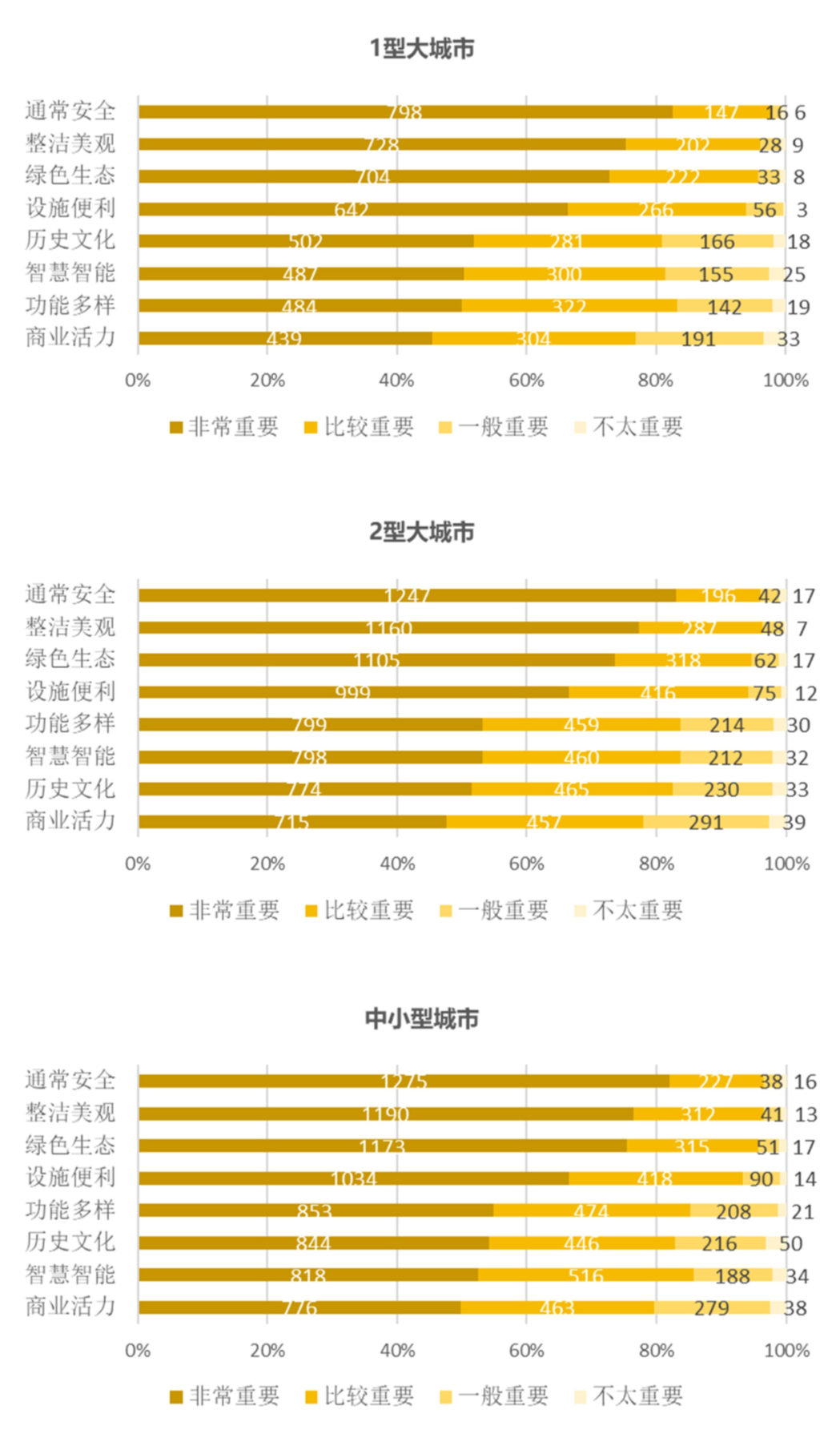

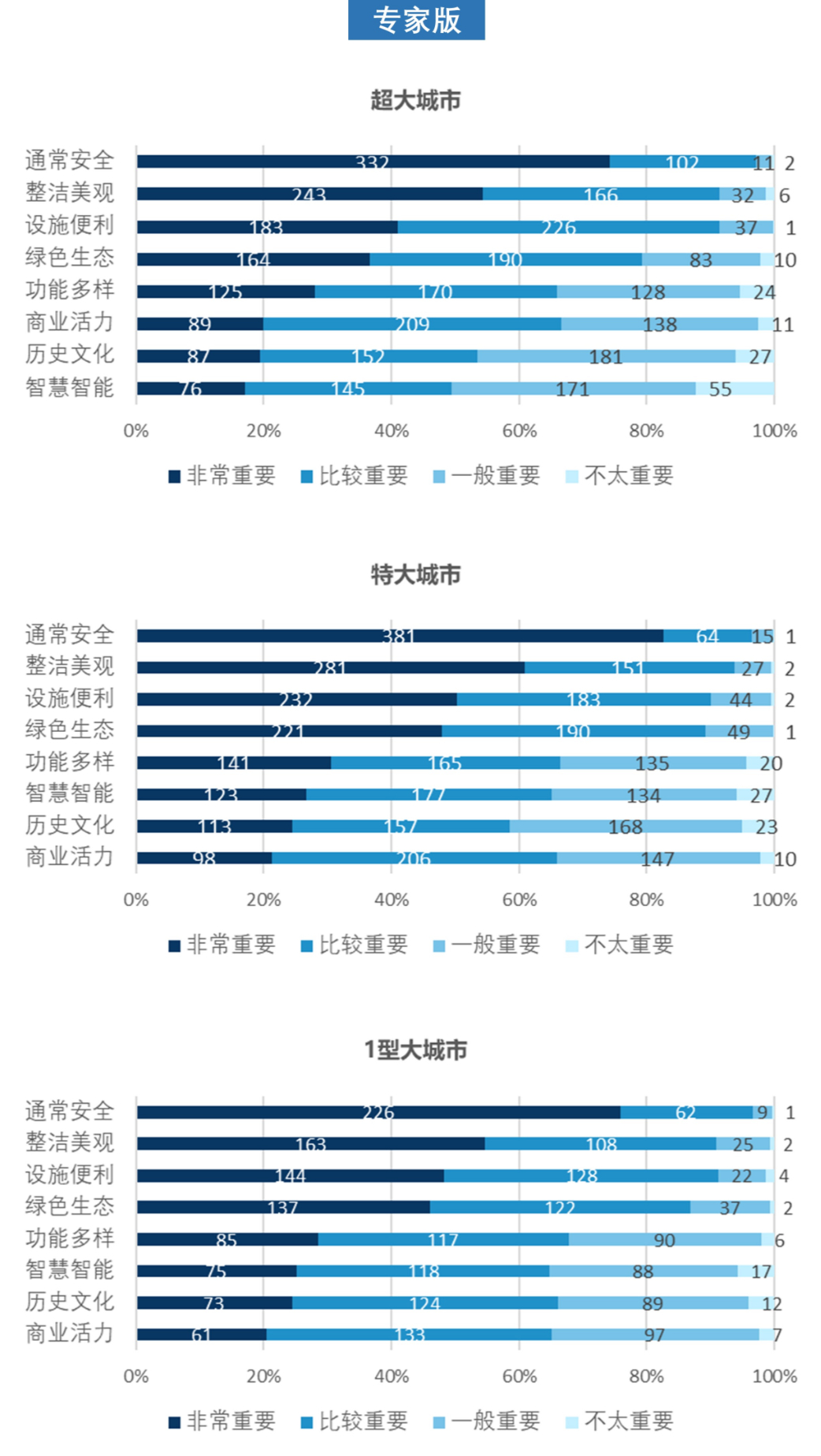

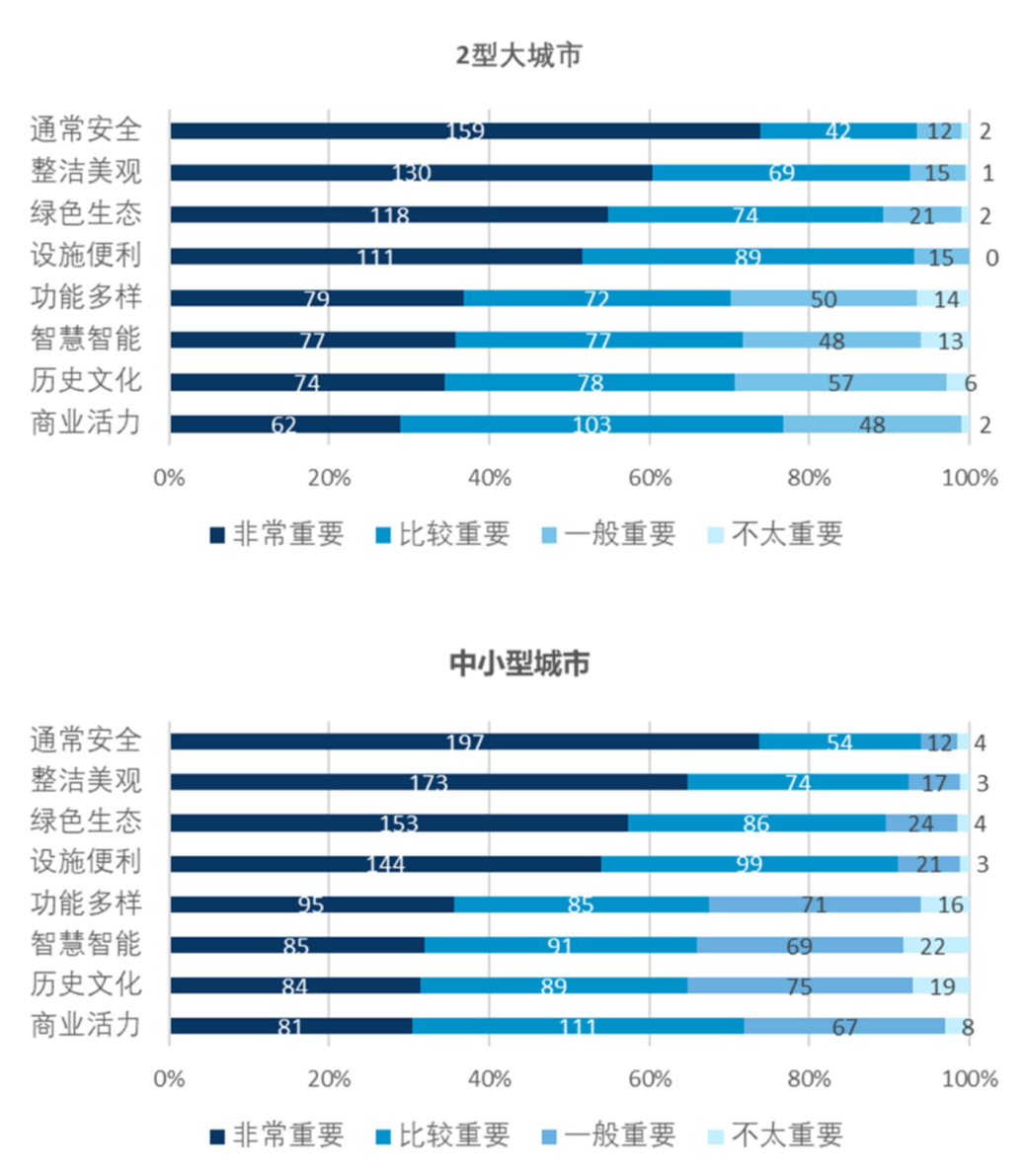

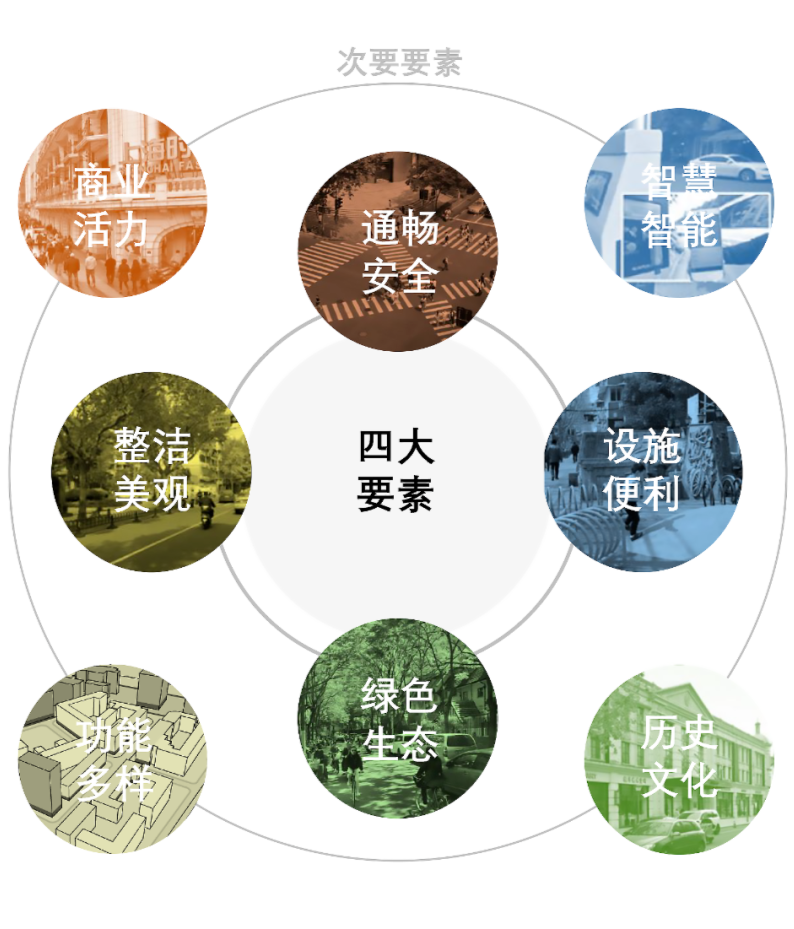

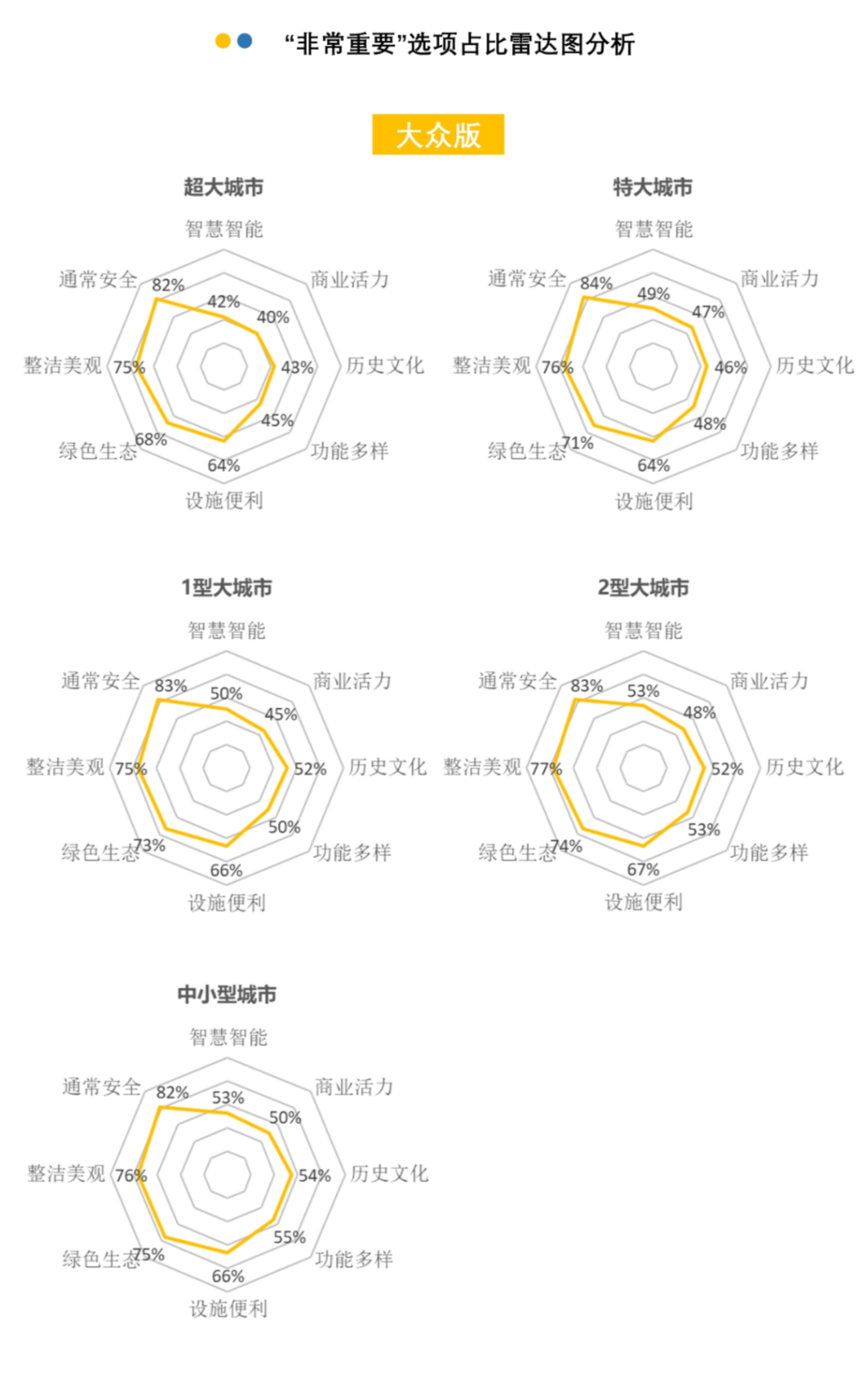

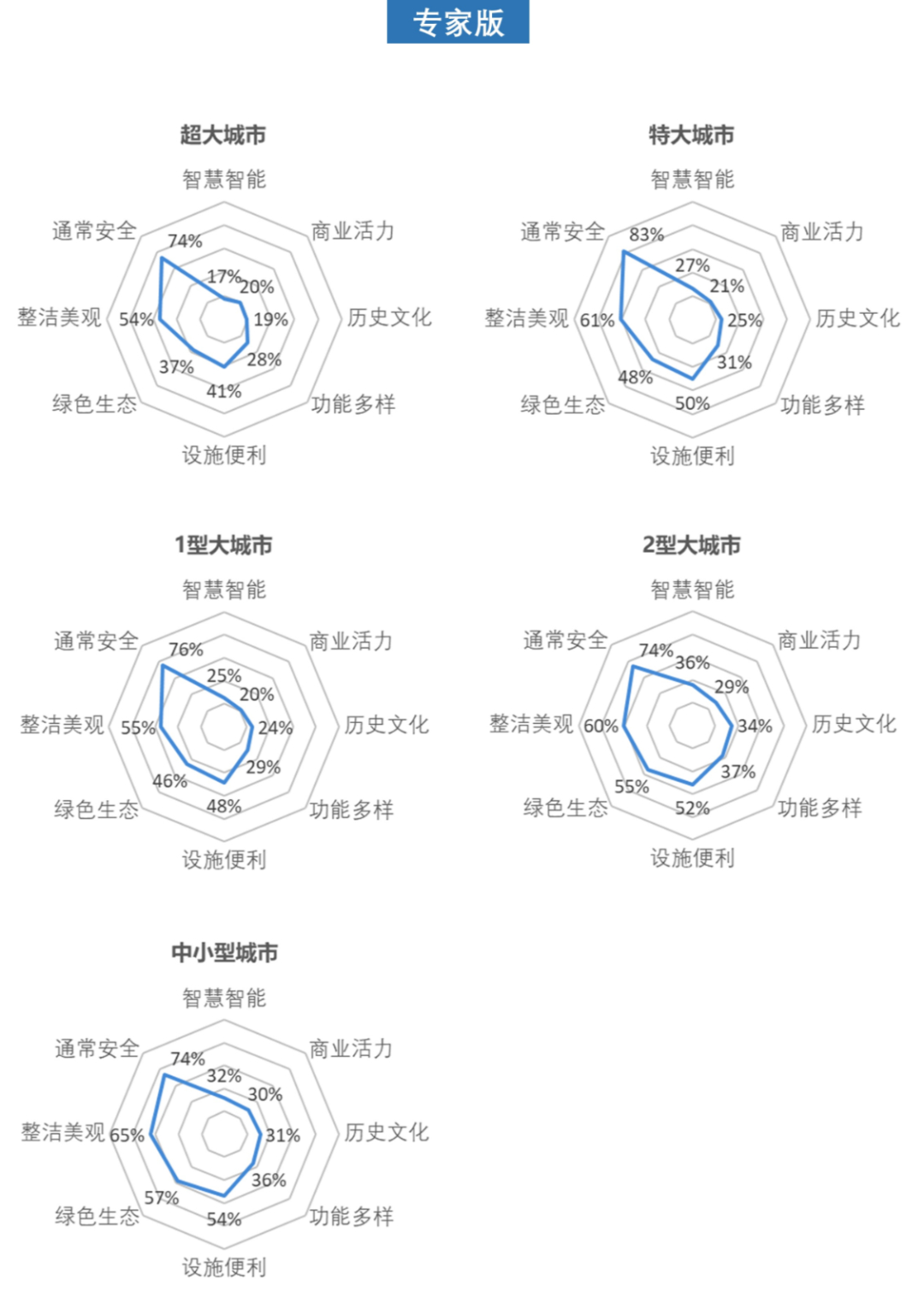

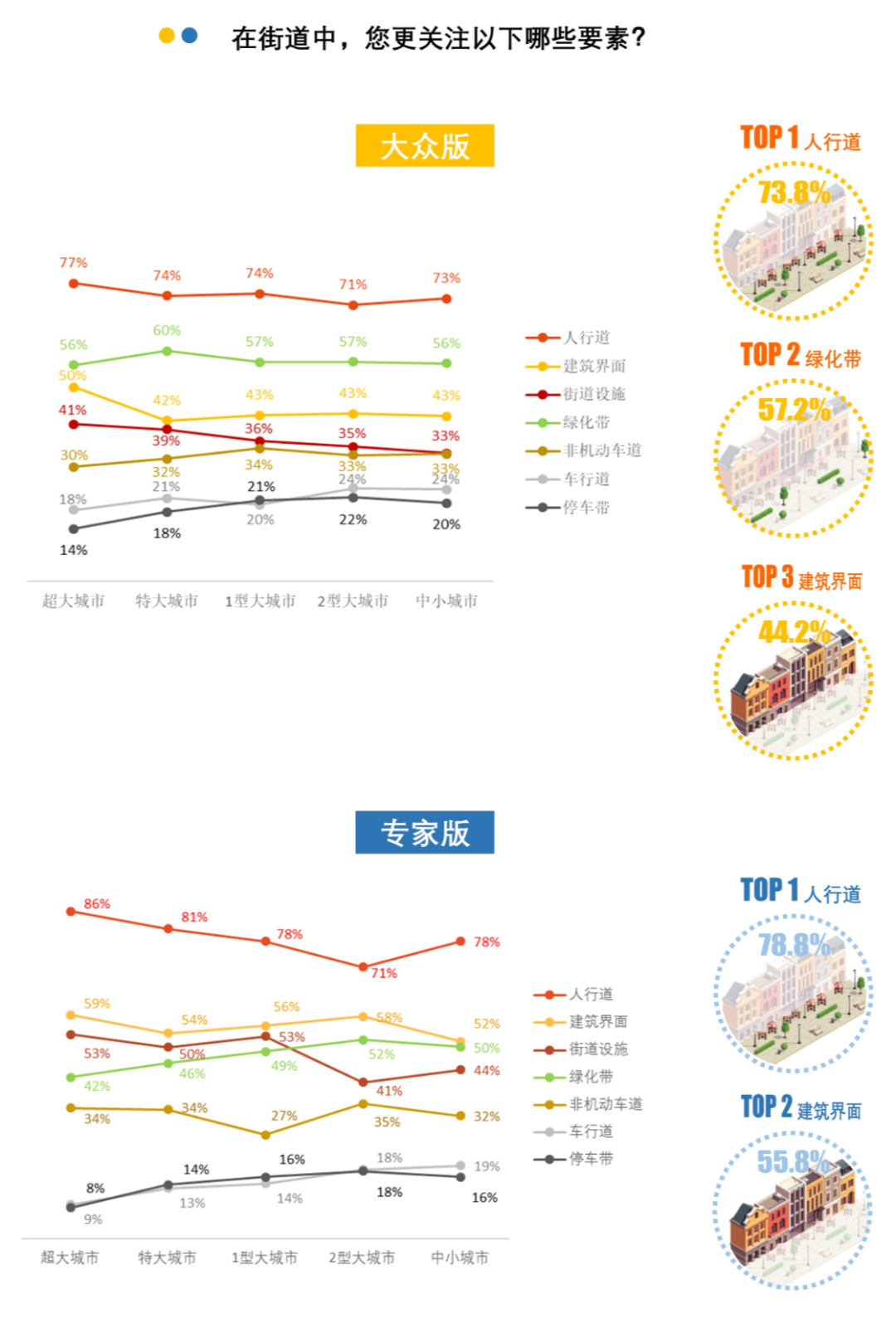

相较专家,各城市市民更注重街道各要素塑造。规模越小的城市,对于街道各要素塑造越是注重。也可说明,规模较大的城市在街道设计方面已经达到了一定成果,而规模较小的城市在街道设计方面还有待完善。

问卷调研

慢行体验

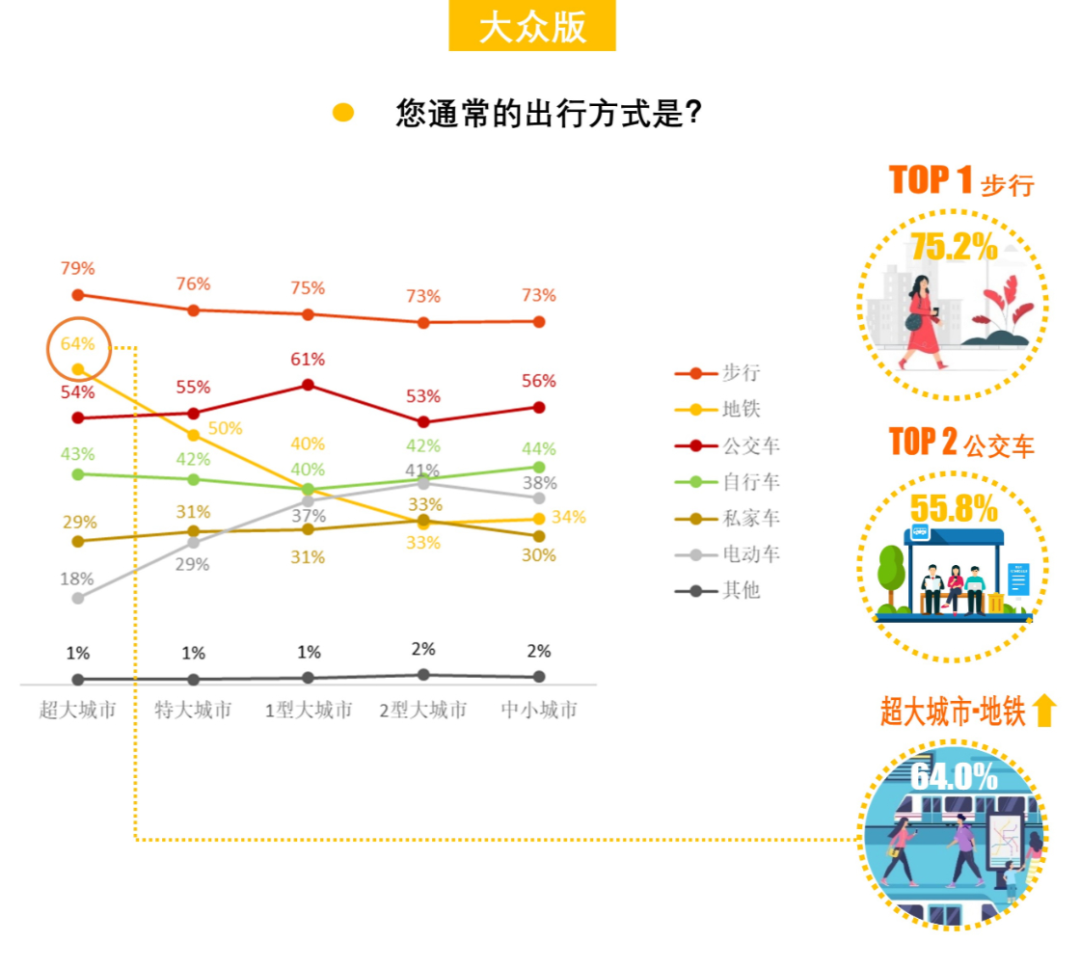

各城市市民首选出行方式是步行。超大城市、特大城市和Ⅰ型大城市市民通常出行方式为步行、公交车、地铁和自行车。Ⅱ型大城市和中小型城市市民通常出行方式为步行、公交车、自行车和电动车。地铁是超大城市市民非常重要的出行方式之一,且地铁使用度随城市规模增大而明显提升,这与城市地铁建设程度紧密相关。大城市和中小城市电动车使用度明显高于超大城市和特大城市。可见,在各城市中,步行和自行车组成的慢行出行已经成为了市民不可或缺的出行方式。

各城市市民选择步行和自行车出行最主要的理由是方便自由、有益健康、低碳环保和不会堵车。且随着城市规模减小,市民越发认可慢行出行的环保与健康。

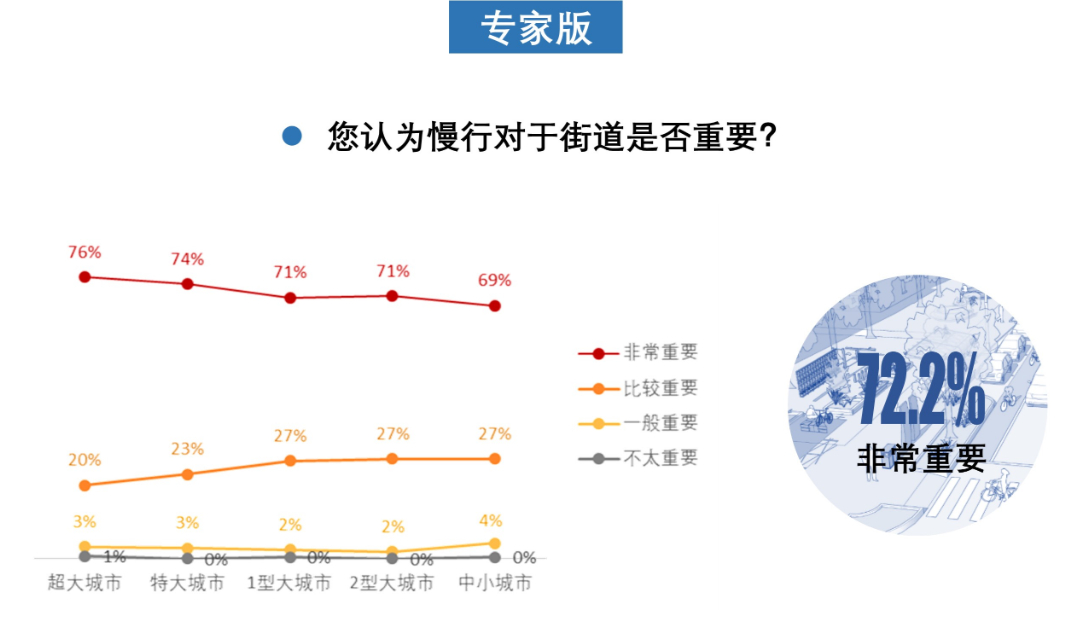

超过95%的专家认为慢行对于街道是重要的,其中更是近70%的专家认为非常重要。且专家认为慢行对于街道的重要程度随着城市规模增大而提升。

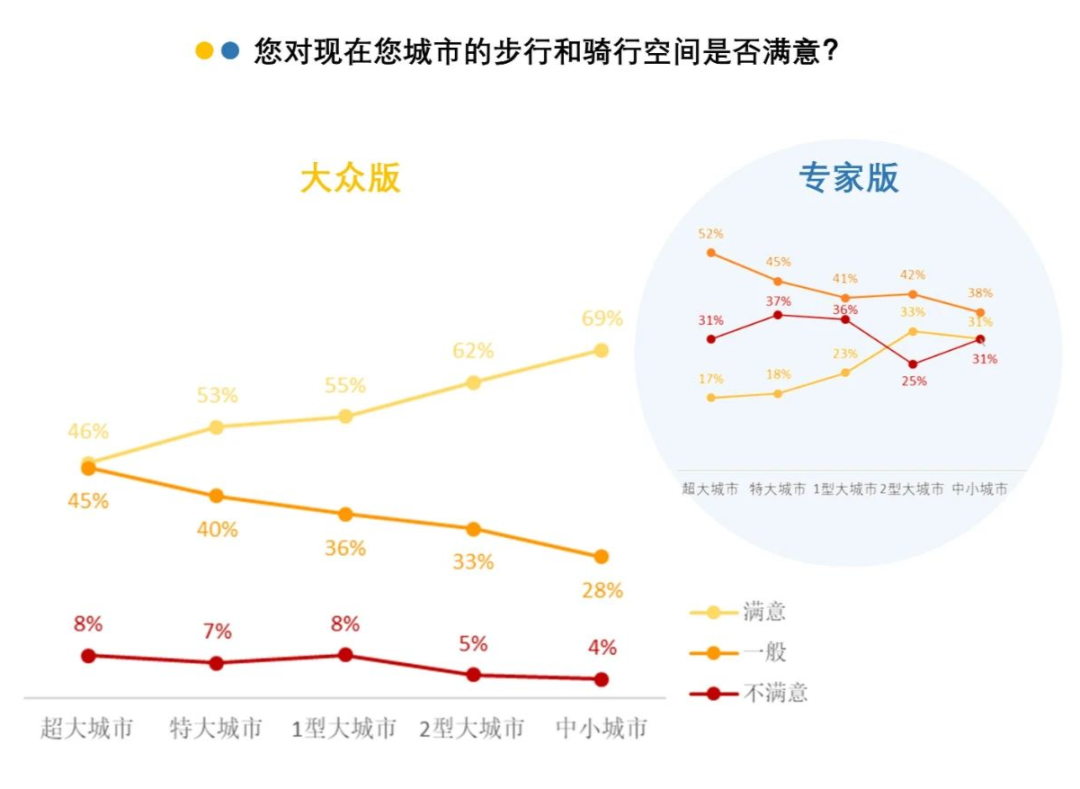

市民对于城市慢行空间的满意度随城市规模增大而明显降低。

专家对于城市慢行空间的满意度明显低于市民,特大城市和Ⅰ型大城市专家对其城市慢行空间不满意度占比较高。专家对于城市慢行空间的满意度随城市规模增大而明显降低。可见各城市的慢行空间还有待完善。

各城市市民认为导致街道步行体验不佳最主要的三个原因是人行道被机动车占用、人行道空间狭窄和自行车乱停放。相较其他城市,超大城市市民认为人行道空间狭窄对其步行体验影响更大。相较其他城市,超大城市和特大城市市民认为自行车乱停放对其步行体验影响更大。店面外摆占路和缺少指示设施的对市民步行体验影响程度随城市规模减小而上升。路面不平整不防滑的影响程度随城市规模增大而上升。

专家提出了更多可能的影响原因:

(1)路权

• 非机动车侵占人行道

• 机动车速度过快

(2)设计

• 设计单一无趣、界面无互动

• 自然绿化空间缺少变化

• 街道尺度不合适

• 人行道不连续

• 没有街道生活,缺少生活气息

• 改造项目不连续

(3)设施

• 盲道设计不佳

• 人行道障碍物多

• 过街设施不合理

各城市市民认为导致街道骑行体验不佳最主要的三个原因是汽车占道、非机动车道太窄和没有独立非机动车道。相较其他城市,超大城市市民认为没有独立非机动车道对其骑行体验影响更大。相较其他城市,超大城市和Ⅰ型大城市市民认为非机动车道不连续对其骑行体验影响更大。路面不平整对于市民骑行体验的影响程度随城市规模增大而上升。照明不足对大城市和中小型城市市民骑行体验影响较大。汽车占道对大城市市民骑行体验影响较大。

专家提出了更多可能的影响原因:

(1)路权

• 行人侵占非机动车道

• 电动车影响自行车

• 公交停车时与自行车有冲突

(2)设计

• 交叉口尺度太大

• 结合城市地形(如重庆),坡度不能太陡

• 骑行网络规划不合理

• 与机动车道隔离距离不够

(3)设施

• 缺少停车场地

• 停车地点规划不合理

(4)管理

• 管理混乱

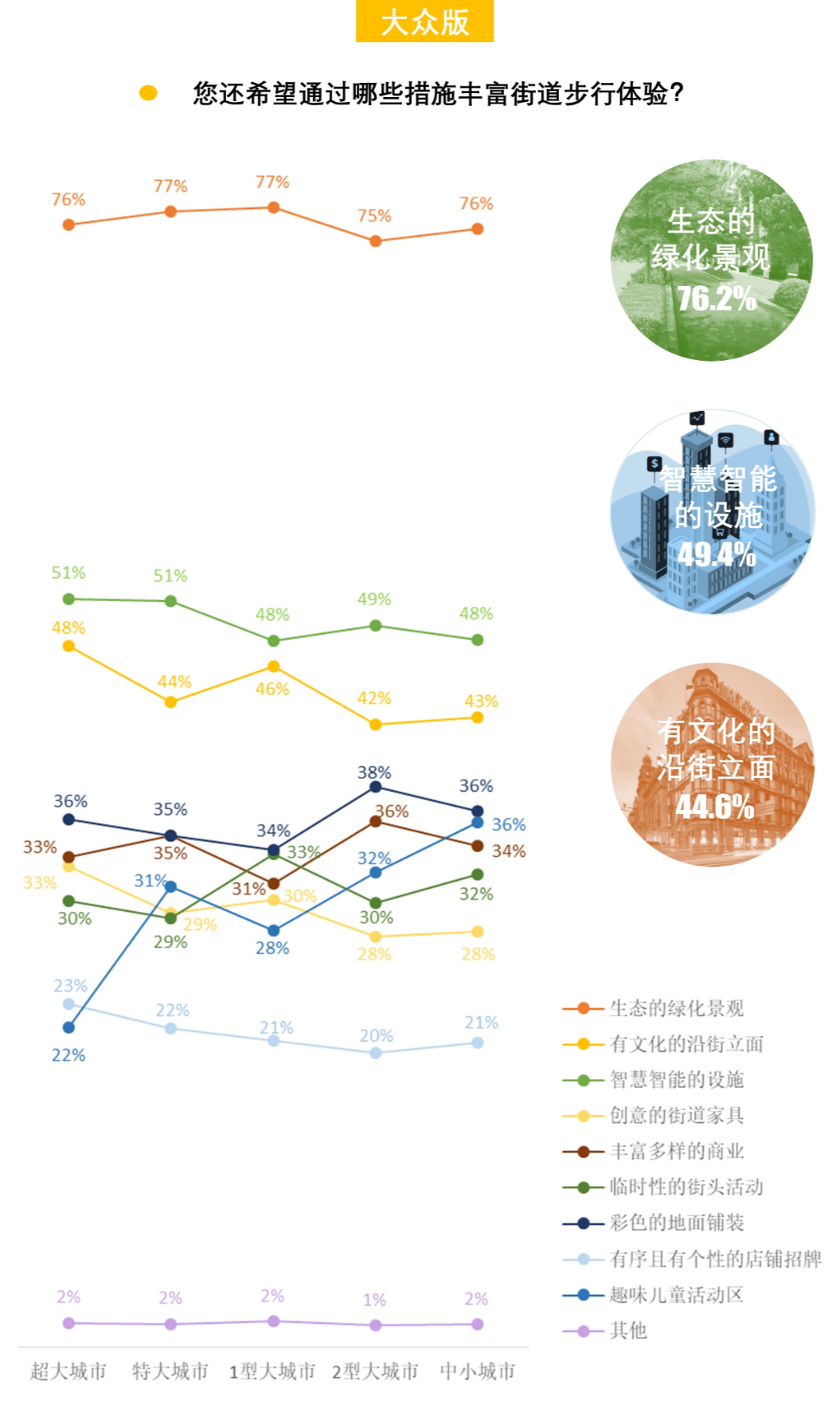

各城市市民最希望的三个丰富街道步行体验的措施是生态的绿化景观、智慧智能的设施和有文化的沿街立面。相比其他城市,超大城市市民更希望有创意的街道家具。相比其他城市,中小城市市民对于趣味儿童活动区的需求更高。

专家提出了更多可能的措施:

(1)空间设计

• 尺度变化的临街空间

• 街道两侧灰空间

• 适合停留的空间

• 希望街道与小广场小公园连接

• 居住和学校周围保证有宽度有商业的街道

(2)设施

• 运动设施

• 适应人体尺度的座椅

• 丰富绿地功能

• 艺术装饰

(3)管理

• 城市精细化管理

• 取消街头艺人资格证和专属位置,增加街头艺人自发性和艺术性

• 公众参与(居民、店主等)

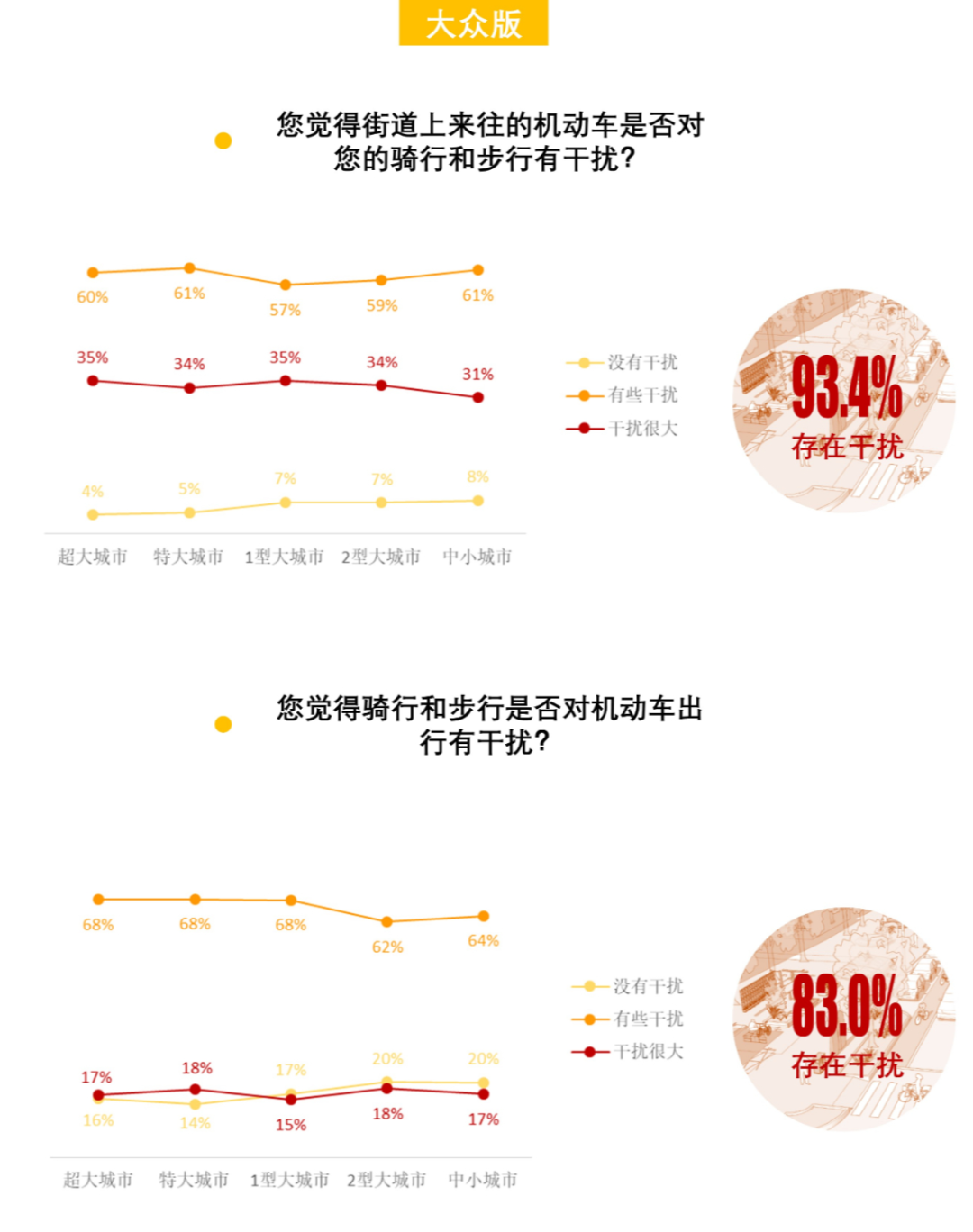

可见,对于各个城市的市民,超过90%认为机动车都对步行和骑行造成了一定干扰,超过30%认为干扰非常大。

相对的,各个城市超过80%市民认为,骑行和步行对机动车出行同样也有一些干扰。超大城市、特大城市和Ⅰ型大城市慢行对于机动车的影响相比更高一些。因此,慢行与机动车出行存在明显相互干扰的情况。

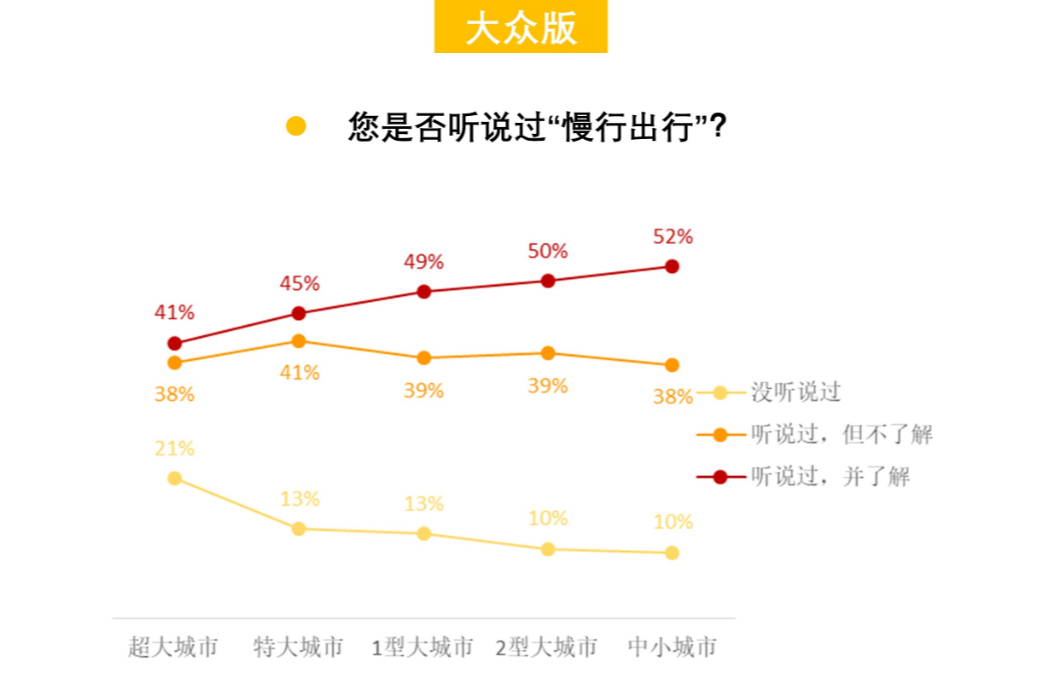

“慢行出行”这一概念在市民中间的普及度随城市规模减小而升高。听说并了解“慢行出行”的市民仅在50%左右甚至更低,所以“慢行出行”还需加大宣传力度,让更多的市民能够真正地了解,才能未来更好地配合政策实施。

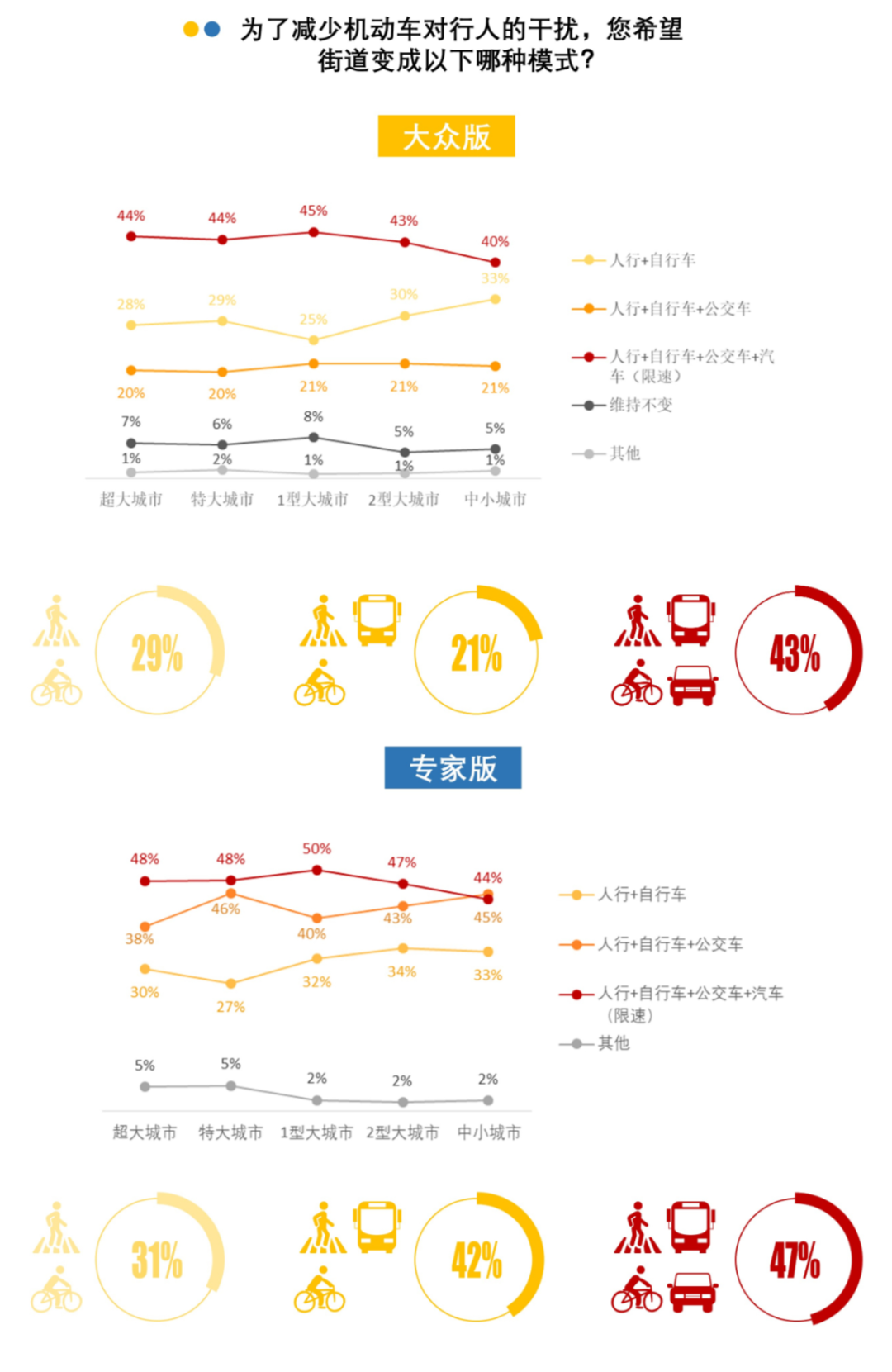

市民首选希望街道模式是人行+自行车+公交车+汽车(限速),可见机动车的使用仍然是市民日常不可缺少的出行方式。市民对于人行+自行车的纯慢行出行方式的接受度尚可,且中小城市更能够接受这样的模式。

专家首选街道模式与市民相同,是人行+自行车+公交车+汽车(限速),且规模较大的城市对于机动车的依赖更高。相对市民,专家将人行+自行车+公交车作为了第二种街道模式,公交车作为一种绿色出行方式能节约能源、提高能效。超大城市对于人行+自行车+公交车模式的接受度相较其他城市较低一些。

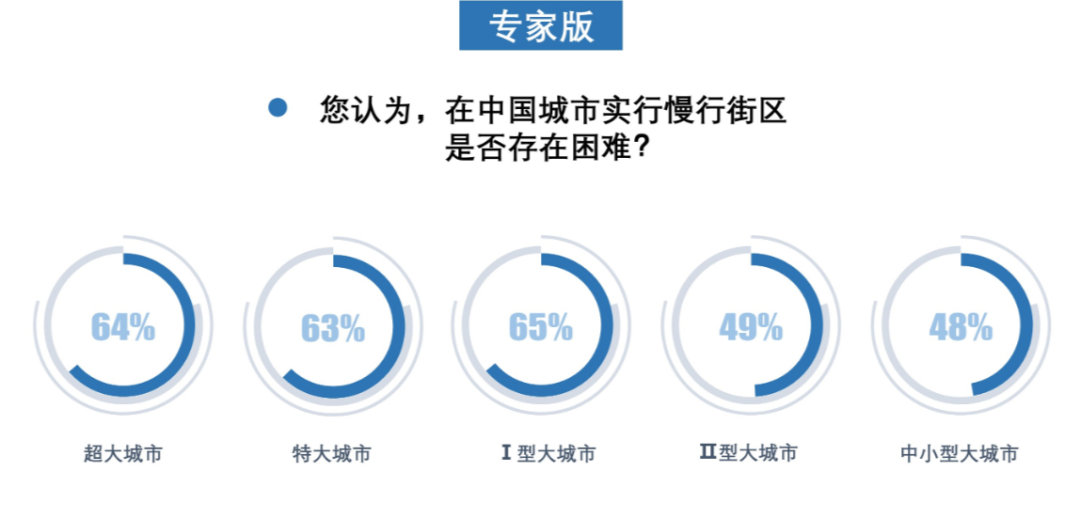

超过60%的超大城市、特大城市、Ⅰ型大城市专家认为在当下中国城市实行慢行街区是存在困难的。相较之下,Ⅱ型大城市及中小城市专家认为推行难度低一些。

专家认为主要存在的困难在以下几个方面:

(1)现状劣势

• 机动车保有量大

• 公共交通水平发展不平均,部分地区公交水平较低

• 街道路网密度低尺度大,尤其新城区域

• 人口多,人流量大

• 停车困难,地面停车导致慢行街区连通性受阻

• 部分城市地形不合适

(2)未来挑战

• 成本高投资大(尤其老城区域)

• 多方配合要求高

• 思想意识及出行习惯改变难

• 管理运营设计维修需完善

• 道路规划需完善

• 全国层面普适性低

• 国家政策要多鼓励

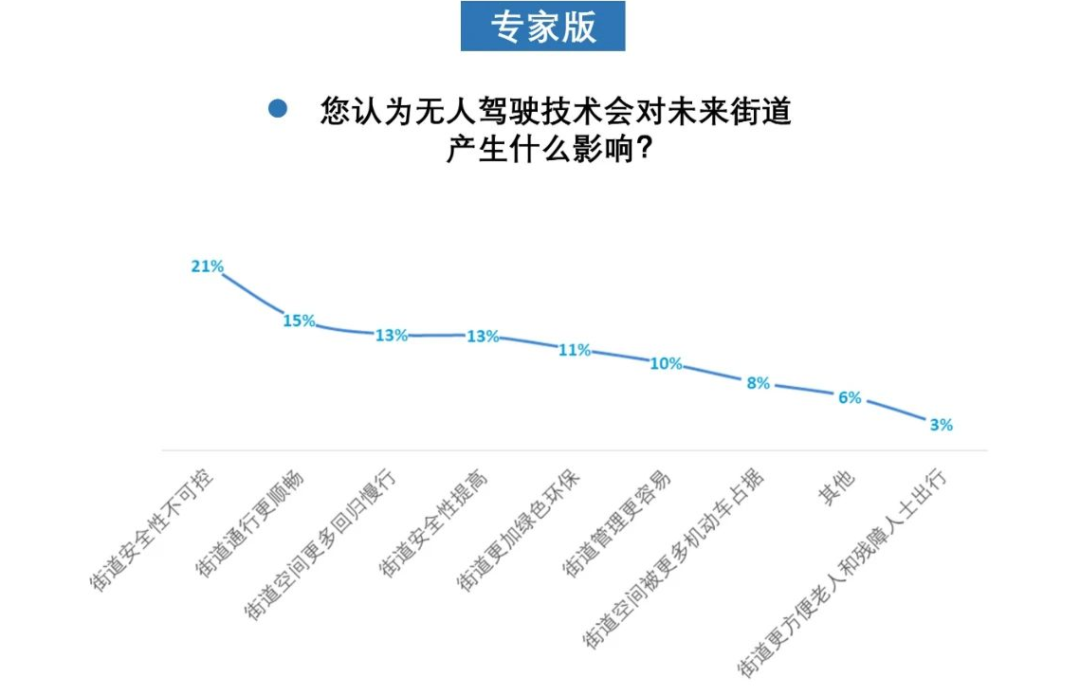

在人工智能技术快速发展的时代,无人驾驶势必会对未来的街道造成或积极或消极的作用。专家们不仅表现出了无人驾驶技术可能使街道更加顺畅,空间更多回归慢行等的欣喜,同时也对街道安全性不可控的问题表示了担忧。

其他可能出现的结果:

• 重新分配路权

• 街道功能分区更明显

• 街道设计施工要求更高

• 交通性网络被彻底分离出去

• 车道宽度变窄

• 地面停车位减少

• 机动车标志标牌取消

• 以公共交通形式出现更可控

• 无人与有人驾驶混合,易导致交通混乱

问卷调研

实施管理

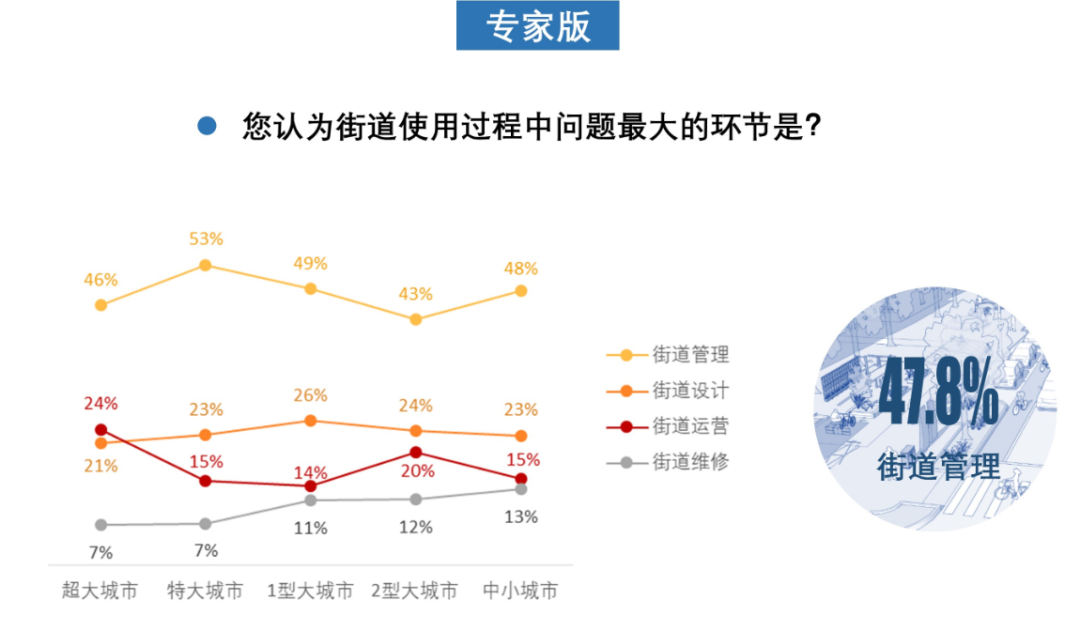

专家们认为街道使用过程中问题最大的环节是街道管理。特大城市尤其凸显。超大城市相比其他城市,认为街道运营存在诸多问题。大城市和中小城市街道维修问题较多一些。

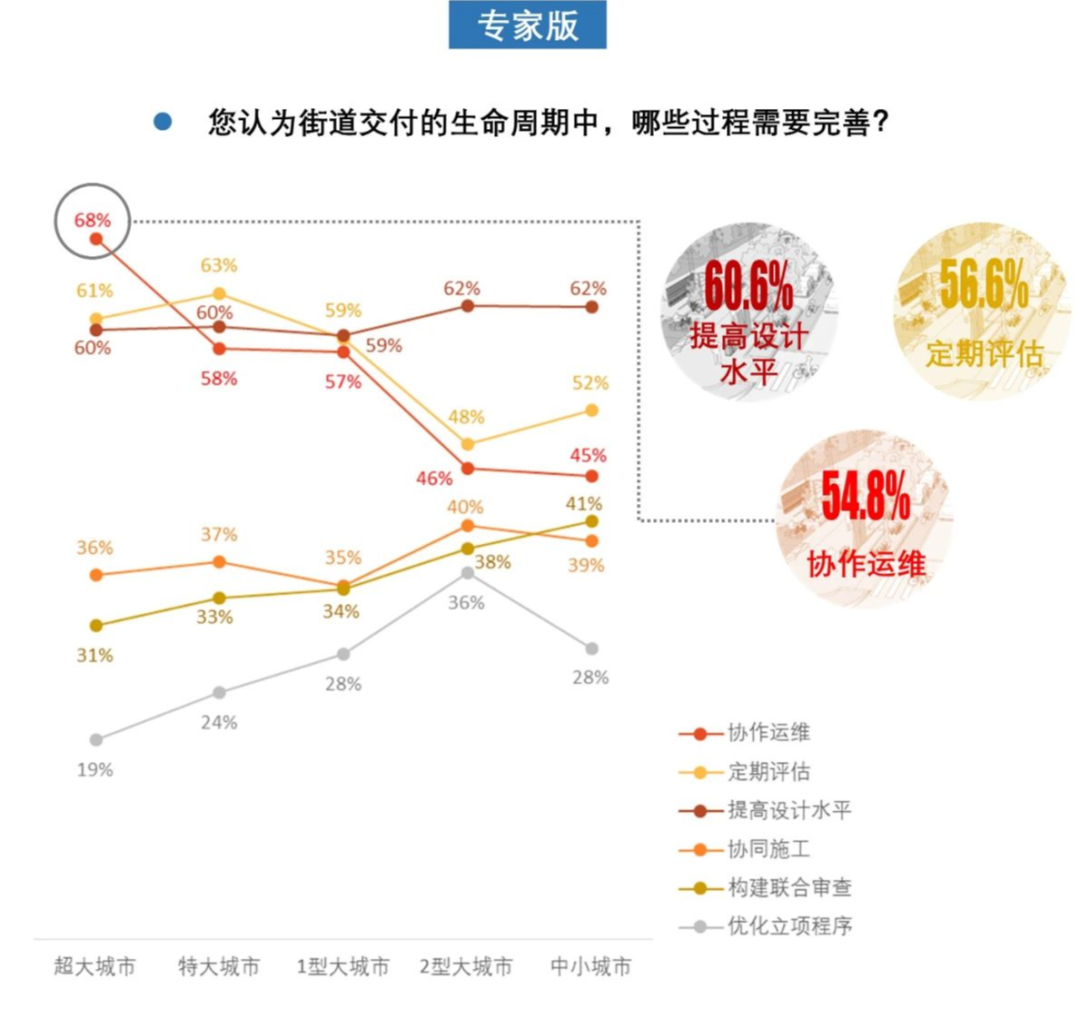

专家们认为街道交付的生命周期中,最需完善的环节是协作运维、定期评估和提高设计水平。超大城市专家认为协作运维环节是最需要完善的。相较其他城市,超大城市、特大城市和Ⅰ型大城市专家认为定期评估更需要完善。Ⅱ型大城市专家认为急需优化立项程序。中小城市专家更希望构建联合审查机制。

408研究小组 | COVID-19将如何影响未来的工作环境?

环境设计研究

原文始发于微信公众号(环境设计研究):408研究小组 | 成为更好的街道——全国团体标准《街道设计指南》问卷结果发布(上)

规划问道

规划问道