1 背景

随着环境问题的日益突出,新型城镇化建设脚步的加快,自党的十八大以来,将保护生态提到了前所未有的战略高度。建设生态城市已经成为当前城市发展的主流,体现了工业文明向生态文明的转变。从理论研究到实践探索,建设生态城市的方法和路径近年来已经成为国际国内关注的焦点。

2 国内外生态城市发展趋势及经验总结

2.1 纳入城市发展目标

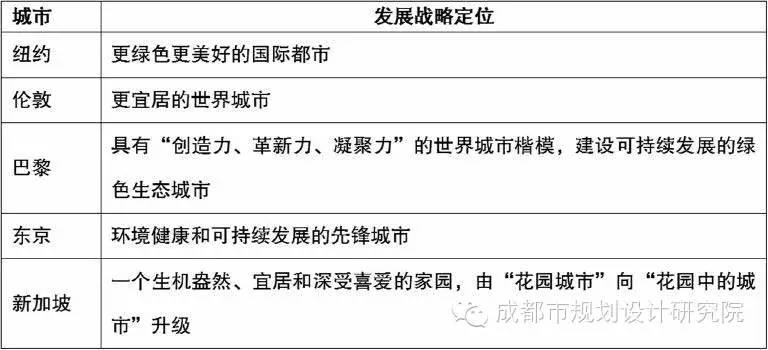

从国外大都市发展趋势来看,纷纷将集约、智能、绿色、低碳等生态城市发展目标纳入最新城市发展战略定位(表1)。

表1 国外大都市城市发展战略定位(来源:网络)

2.2 控制城市发展格局

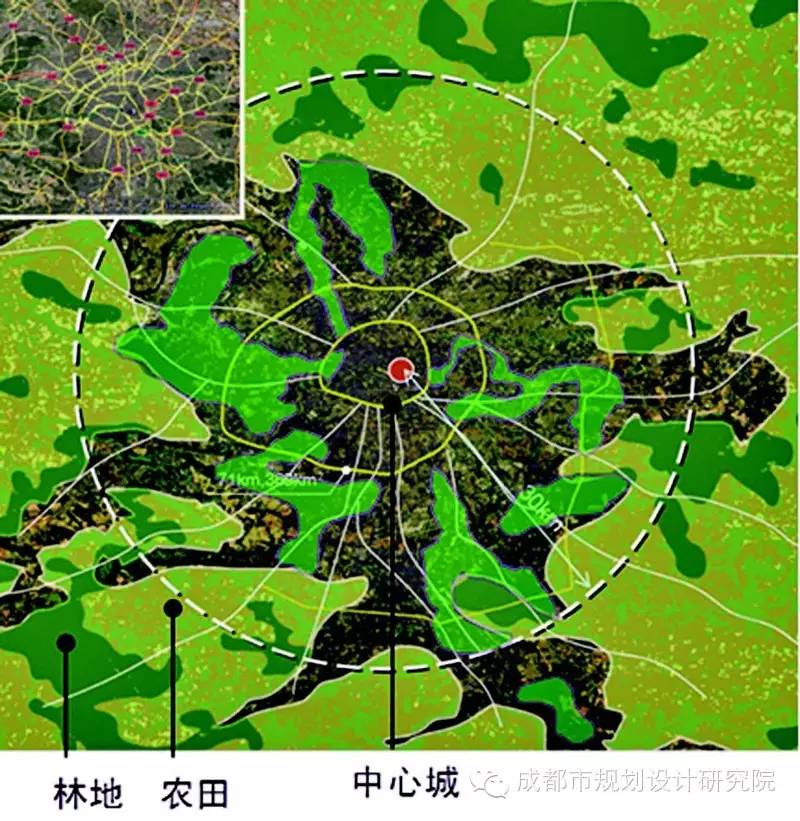

从国外主要城市的发展经验来看,伦敦于1938年推出了“绿带法”,以形成永久性环状绿带,防止都市区盲目扩张和蔓延,并在环城绿带的基础上布局了多条楔形绿带,以改善城市地区的小气候。巴黎在距市中心10-30公里内建设1187平方公里的环城绿带,形成了“一环+多轴”的生态格局。莫斯科于1930年开始实施名为“绿色城市”的城市改建方案,建设了约50公里宽的环城绿带,同时在其间布设了放射状、楔状绿地(图1,图2,图3)。

图1 伦敦环城绿带示意图 (来源:网络)

图2 巴黎环城绿带示意图(来源:网络)

图3 莫斯科环城绿带示意图(来源:网络)

从国内主要城市来看,上海、武汉、深圳等城市先后在总体规划层面确定了城市的生态总体格局。其中,武汉和深圳还以基本生态控制线的形式确定了具体的边界,并出台了政府令实现对生态控制线的法定保护(图4,图5,图6)。

图4 上海市域生态空间结构图(来源:网络)

图5 武汉市生态框架规划结构图(来源:网络)

图6 深圳市基本生态控制线范围图(来源:网络)

2.3 划定城市增长边界

为了防止城市无序蔓延、保护农田和生态空间,美国波特兰、圣何塞等城市划定了城市增长边界。其中波特兰大都市区的城市增长边界在实施的30多年里,人口增长了约60%,却仅扩展了13%的城市增长边界面积,有效避免了城市无序扩张。国内城市中,厦门市在“三规合一”的基础上,形成统一管控边界,明确了建设与保护空间。(图7,图8)

图7 波特兰城市增长边界图(来源:网络)

图8 厦门市城市增长边界图(来源:网络)

2.4 全面融入城市发展的各个环节

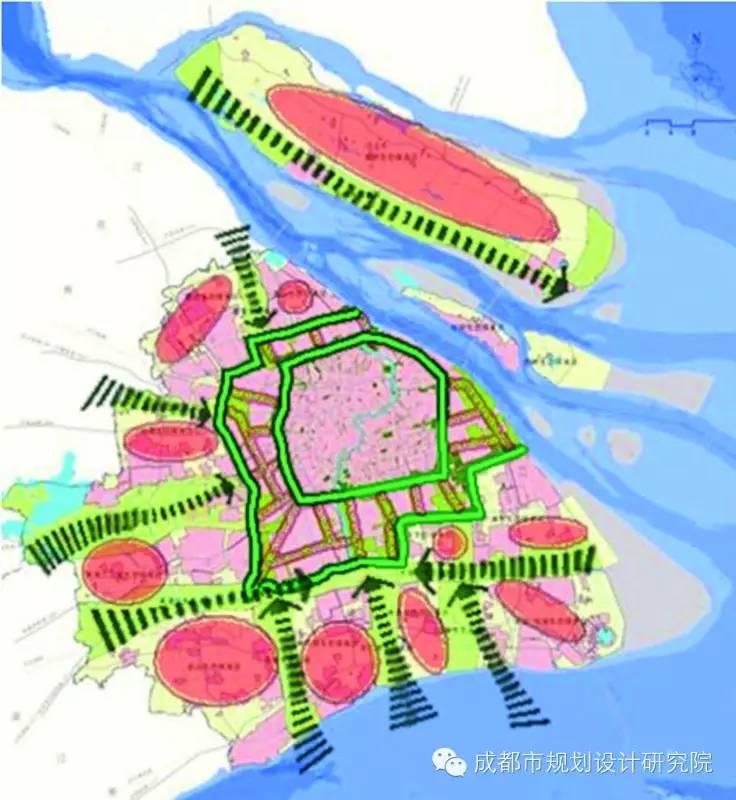

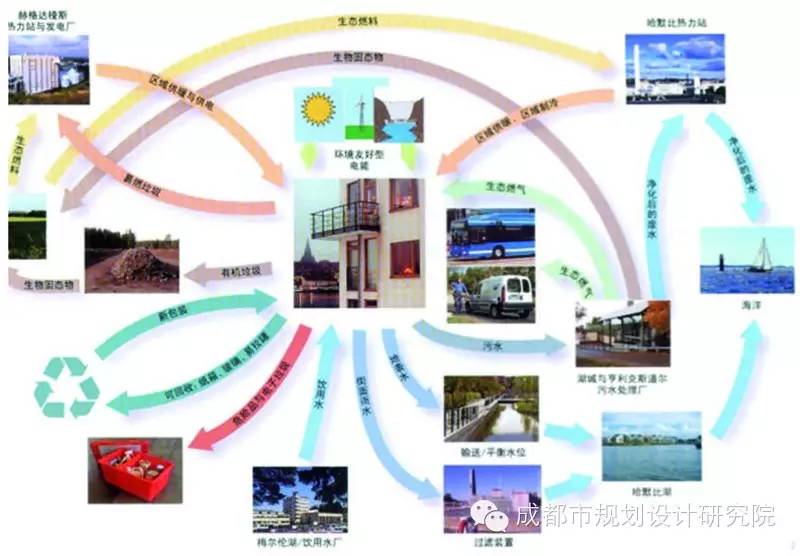

哈默比湖城(瑞士)从建筑、土地利用、能源、水、垃圾等多个维度提出了生态建设要求,并明确了具体的控制指标,建立了相应的管理体制,以期在各个环节实现城市的可持续发展。北京制定出台了一系列促进生态城市建设的政策,以建设绿色居住区作为示范区来践行以人为本、资源节约、环境友好的生态城市理念(图9,图10)。

图9 哈默比湖城新区中推行的生态燃料(来源:网络)

图10 通州国际新城核心区(来源:网络)

2.5 经验总结

上文从不同角度列举了生态城市的建设经验,可以得出以下结论:首先要定目标和格局;其次要用法律来实现生态保护;最后要从规划落实到建设,形成完整管理体系。

从城市发展的角度看,生态城市重要的是实现生产和生活方式的转变,也就是按照生态的理念,转变传统的城市发展方式,实现减量化(Reduce)、再利用(Reuse)和再循环(Recycle),并将生态城市理念及建设要求全面融入城市发展

的各个环节。

3 生态城市的体系构建

生态城市的建设涉及到城市建设的各个方面和层次,是一个综合复杂的体系。北京大学教授叶祖达博士对生态城市的体系有一个较为完备的总结:生态城市的体系应该是一个体现多维度、集合多学科、涵盖多个规划层次的综合体系。

从维度上划分,生态城市体系应包含空间维度和资源管理维度两个方面。从空间维度上看,生态城市体系包含了整个城市层面的宏观尺度,城区、社区一级的中观尺度,再到每一栋建筑的微观尺度。从资源管理维度来看,生态城市的体系则包括能源、交通、资源利用、城市空间等多个方面。

从学科角度来看,生态城市体系应包含建筑节能技术、绿色交通技术、水生态系统技术、垃圾处理技术、城市绿化技术及城市规划技术六大方面,每个技术领域之下还涉及几十项分项技术要求,是一个汇集多学科的技术要求的综合技术系统。

从城市规划的角度进行分析,生态城市规划所包含的城市发展容量、产业发展体系、空间布局结构等内容应从城市总体规划层面就进行系统性安排,并在控制性规划中予以体现和落实。

4 成都生态城市建设路径探索及实践

4.1 现状存在问题

通过卫星遥感解译,总体上看成都市的生态本底良好。其中,森林面积达4 3 2 3 平方公里,森林覆盖率为37.6%;市域有大小河流150多条,河湖水体总面积达426平方公里,占市域总面积3.5%;农田面积为4247平方公里,占市域面积3 5%。但是,同国际和国内生态环境良好的城市相比,成都在以下几个方面尚存在一定的差距:

4.1.1 森林资源分布不均,与中心城区距离较远

成都市的森林资源主要集中在远离城区的龙门山、龙泉山区域,大部分城镇所在的坝区森林资源非常少。以天府广场为圆心,半径三十公里范围内森林覆盖率仅为6.3%。国外大都市如莫斯科、巴黎、伦敦的同口径指标均在20%以上。(图11)

图11 成都、莫斯科中心城30公里范围森林覆盖比较(作者自绘)

4.1.2 水资源供需矛盾日益突出,水生态系统逐步退化

目前,成都市水资源实际开发利用率已经超过了可开发利用率。但就分配的可利用水资源来看,由于缺乏大型湖泊水面等蓄水设施,成都市的水资源利用率仅为30.4%。从表2中可以看出,成都市的城区最大湖泊占地面积、河湖水体占市域总面积等指标与武汉、上海和广州等城市均存在相当大的差距。

表2 城区最大湖泊及河湖水体占市域面积对照表

另外,近年来成都市河流水质普遍恶化,常年水质多为四类水体,部分河流达到劣五类水质,致使水生态系统逐步退化。

4.1.3 中心城区公园绿地总量不足、分布不均,缺少大型城市公园

中心城区现有公园绿地分布呈现“东多西少,二环路外多内少”的特点,中心城区内规划5000平方米以上公园绿地的500米覆盖率为76%,相比纽约、伦敦和新加坡等城市的公园绿地覆盖率还存在一定差距。

除此之外,中心城区现状人均公园绿地面积、综合性公园规模等指标相比对标城市也有较大差距。(表3、表4)

表3 现状城市人均公园绿地面积对比表

表4 城区最大公园面积对照表

4.1.4 农业面源污染较重、乡村生态环境退化,镇村建设未能与田园生态建设有机相容

由于种植业对肥料、农药的大量使用,以及规模化养殖业的发展所带来的面源性污染,导致乡村生态已经十分脆弱。另外,在镇村规划建设中,自然生态要素的保护还未得到高度重视,还存在随意侵占生态区域等现象。

总体来说,成都市生态系统的系统性、功能性较弱,立法保护也才刚刚起步。

4.2 规划探索

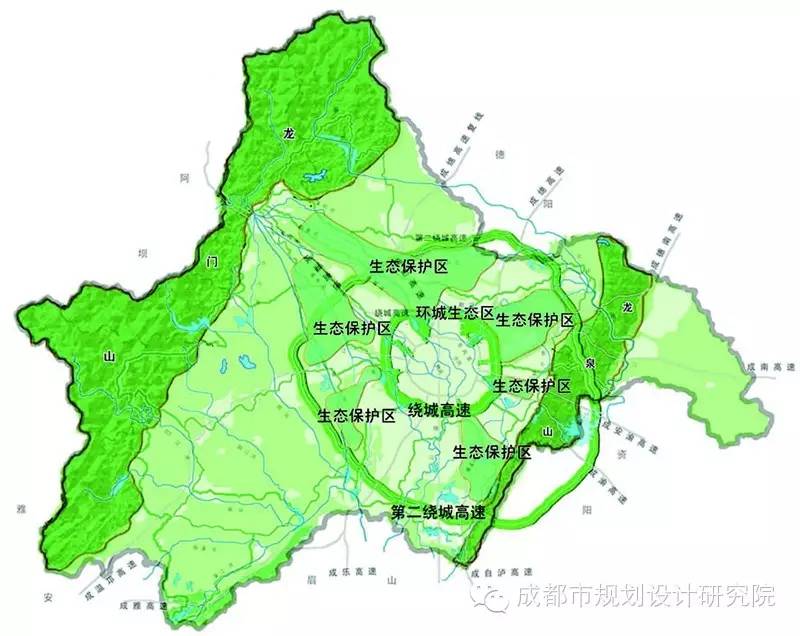

成都市生态城市的规划探索经历了三个阶段。第一阶段为2006~2008年,编制了《成都生态市建设规划》。该规划主要根据市域范围内不同的生态特性,划定生态功能区并进行分区控制引导。第二阶段至2010年左右,编制了《成都市生态系统控制规划》,确定了城市总体生态格局。第三阶段,针对成都市作为特大中心城市生态保护与建设扩展的矛盾较为突出的特点,编制了《成都市生态保护总体规划》,在1:2000地形图上对生态格局进行了划线落实,确定了生态保护红线。(图12)

图12 成都市域总体生态格局(作者自绘)

生态保护红线是为保护核心生态资源、防止城镇无序蔓延,维护市域生态格局、保障市域生态安全而划定的刚性管控范围界线。《成都市生态保护总体规划》中划定的生态红线包含法规线和格局线两个部分的内容。包含环城生态区、第二绕城高速路及两侧生态控制带、龙门山、龙泉山、市域水网和绿道网。最终划定的生态保护红线范围面积占市域总面积约43%。

成都市在划定了生态保护红线的基础上,还在市域范围内划定了城市开发边界和工业集中发展区边界。通过三线控制,实现生态保护和城市发展相协调。

成都市在生态城市的规划探索中还进行了一些生态城市规划指标的研究,以完善现有指标体系。即将出台的《成都市生态隔离区规划建设技术管理规定》对生态保护红线之外的城市绿色隔离区内的建设项目提出了关于功能、规模、形态等方面的建设指标,以提升城市绿色隔离区的生态功能,实现规划管理的城乡满覆盖。

在城市规划区内,推行10分钟公园圈、500米见绿1000米见水等规划措施,并要求在各级法定规划中予以落实。同时,还对城市再生水的建设指标,海绵城市的建设指标等都进行了深入的研究,下一步可以将其中部分具有实际操作性的指标纳入规划管理指标体系之中。

4.3 政策探索

目前,成都市正在进行关于生态城市建设政策方面的积极探索,已制定《成都市环城生态区保护条例》,通过立法强化环城生态区的保护;正在制定《成都市生态红线保护条例》、《成都市都江堰自流灌区农田保护条例》以及《成都市水环境保护条例》等。

从资金保障政策方面,成都市也在积极探索设立生态建设保护基金。拟从国有建设用地土地出让金中提取一定比例作为生态建设保护基金,专项用于生态环境建设保护,为生态城市建设提供资金保障。

4.4 实践探索

环城生态区是成都市践行生态城市的头号工程,在一、二圈层城镇之间构筑了一道面积达133平方公里的生态隔离带,通过立碑确界,人大立法等法律途径,切实实现了生态隔离带的保护,已经建成了第一批生态湖泊湿地。除此之外,还稳步推进了“一江四河”生态改造项目、相继开展了“两环三山”生态建设项目、逐步实施了各级城市公园的绿地绿道体系建设、初步落成了市域“一环四射”的骨干绿道网络等。

5 下一步思考

为进一步加快成都市生态城市建设,还应从多个方面进行更加深入的探索。在总体结构方面,应按照生态城市的要求实现成都市的产业结构调整和城市结构调整。在生态保护方面,应尽快划定生态红线并实现立法保护、完善生态绿地系统、加强水资源保护和利用、实施旨在提升成都生态环境的生态建设项目,如加快环城生态区建设、加强龙门山、龙泉山生态保育等。在交通方面,应提升公交出行比例,进一步提高公交服务能力和水平。在城市功能布局方面,应按照产城一体和职住平衡的理念进一步优化,实现集约、低碳、高效。在体制和机制方面,应进一步探索考核机制的转变,建立生态补偿制度和区域之间碳交易制度,将生态控制指标(包括海绵城市控制指标)纳入规划建设管理体系,并在建设实施中落实。在实施方面,应先从示范区入手积累经验,并逐步推广,最终实现生态城市建设目标。

(详见《成都规划》2015年第3期)

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)