一部调查纪录片《穹顶之下》让雾霾成为大众关注焦点和痛心点。当雾霾呛得人找不着北,连呼吸一口新鲜空气都变得奢侈的时候,当“世博蓝”、“奥运蓝”引发市民“且行且珍惜”的时候,当城市的拓展蔓延威胁到生态空间的时候,城市建设中的生态建设,显得尤为重。

上海作为一个河口冲积形成的城市,缺乏天然的生态培育屏障空间,除了河流湖泊,缺少较大规模的山水自然生态物质空间,在一定程度上为城市生态空间培育和维护,引导合理的城市空间发展形态带来了难度。与其他全球城市相比,上海生态空间的比重也比较低。对于上海建设全球城市目标,生态空间逐渐将作为重要的要素参与全球的竞争。在上海新型城镇化进程过程中,生态、绿色、自然依然是不变的追求。

图:上海市现状绿、林地分布

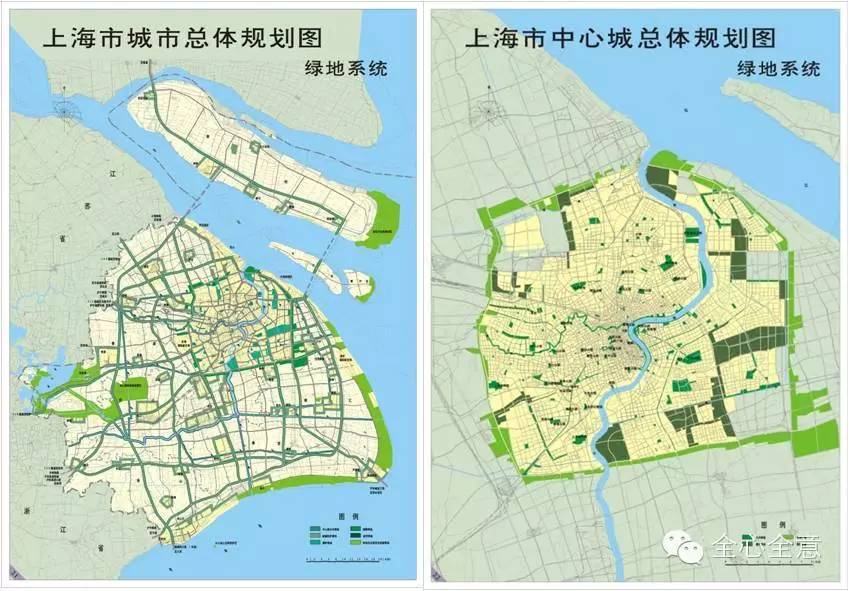

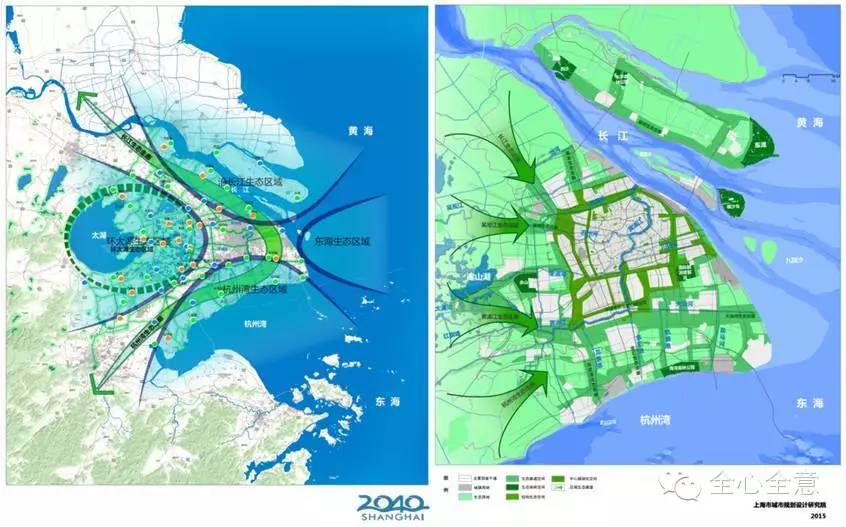

上一轮城市总体规划编制时,在《上海市城市绿地系统规划(2002-2020)》中提出,市域形成“环、楔、廊、园、林”的绿化总体布局,中心城以公共绿地为核心,郊区以大型生态林地为主体。

图:上一轮上海市绿地系统专项规划体系架构

图:上一轮上海市城市总体规划绿地系统规划

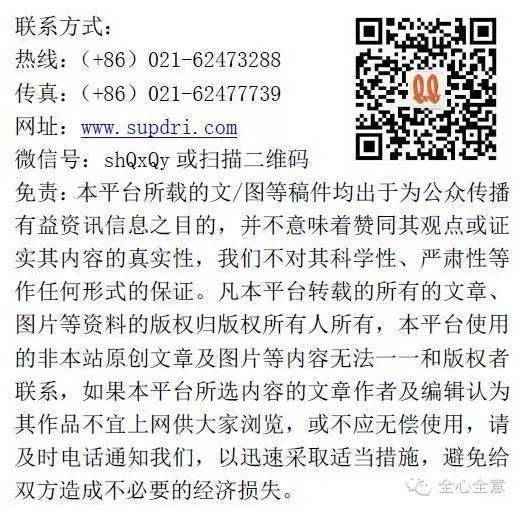

本次新一轮城市总体规划编制时,在生态空间专项规划中进一步提出,在区域生态空间格局构建上,应统筹区域整体生态格局,构建“江海交汇,水绿交融,多元融合”的区域生态格局,加强流域生态系统修复和环境联防联控,打造滨江沿海绿色生态岸线;强化区域生态廊道对接,预留嘉宝-沿长江、吴淞江、黄浦江、沿杭州湾四个重要的生态接口;保护崇明岛长江口、环淀山湖、杭州湾沿岸、东海海域湿地四大生态区域。在市域生态空间格局构建上,应构建多层次、成网络、功能复合的生态空间体系,强化中心城及周边地区“环带结合”的生态空间,郊区构建“廊片结合”的生态空间。

图:新一轮上海市城市总体规划生态系统规划

具体通过城市森林体系、生态廊道体系、城乡公园体系的建设,落实低碳、生态理念,促进市域绿地、耕地、林园地和湿地的融合发展,推进城乡绿道、水绿廊道、区域公园、立体绿化、农田林网等专项建设计划,提升城市环境品质,提高居民生活环境质量,增强国际竞争力。

1城市森林体系——城绿交融,改善整体环境

构建覆盖市域、保障城市安全运行的城市森林体系。通过中心城产业用地转型及多层次立体绿化建设,提升中心城环境品质,构建中心城城市森林。推进市域“双环”和中心城周边地区生态间隔带以及中心城楔形绿地的空间保护和绿地、林地建设,建立中心城与郊区的生态通道以及环城森林空间。推进郊区新城环城林带建设,构建新城未来发展的环境保障。加强水源地、滨江沿海空间的森林建设,强化市域的生态安全保障。

2生态廊道体系——开放连通,形成生态网络

结合生态廊道体系建设,推进滨水廊道、道路廊道、城市绿道网络建设。对嘉宝、嘉青、青松、黄浦江、金奉、金汇港、浦奉、大治河、崇明等9条市域生态走廊,积极保护并控制建设行为,支持并鼓励城乡建设用地增减挂钩和零星建设用地的整理复垦,推进重要节点和滨河走廊的林地建设。保护重要湿地和野生动物栖息地,维护城市生物多样性。积极推进滨水、沿路的生态廊道建设,同步结合生态廊道建设,构建具有休闲游憩功能的绿道网络。

3城乡公园体系——多元复合,提升服务品质

强化市域城乡公园体系建设,将区域大型生态空间以及城市微型生态空间纳入公园体系,满足居民多层次的休闲需求,形成“口袋公园–社区公园—地区公园—城市公园—区域公园”五级公园体系,加强公园的可达性、开放性和连通性,形成“多元、便捷、舒适”的休闲游憩功能。

本期内容由上海城市规划设计研究院城市规划一所(总体规划研究中心)李艳供稿

规划问道

规划问道