我国古城多有一个由环城壕池和城内河渠、湖泊、池塘等组成的水系,它具有多种功用,被誉为“城市之血脉”。然而,近现代城市建设的发展,往往填塞了古城原有的河渠湖池,往日“城水相依”的历史风韵逐渐湮没,取而代之的现代城市排水管网系统却面临着时间、流量、密度等方面的考验。特别是近年来日渐频繁的城市暴雨所引起的涝灾,给社会经济发展和人民生命财产安全造成了重大的威胁。

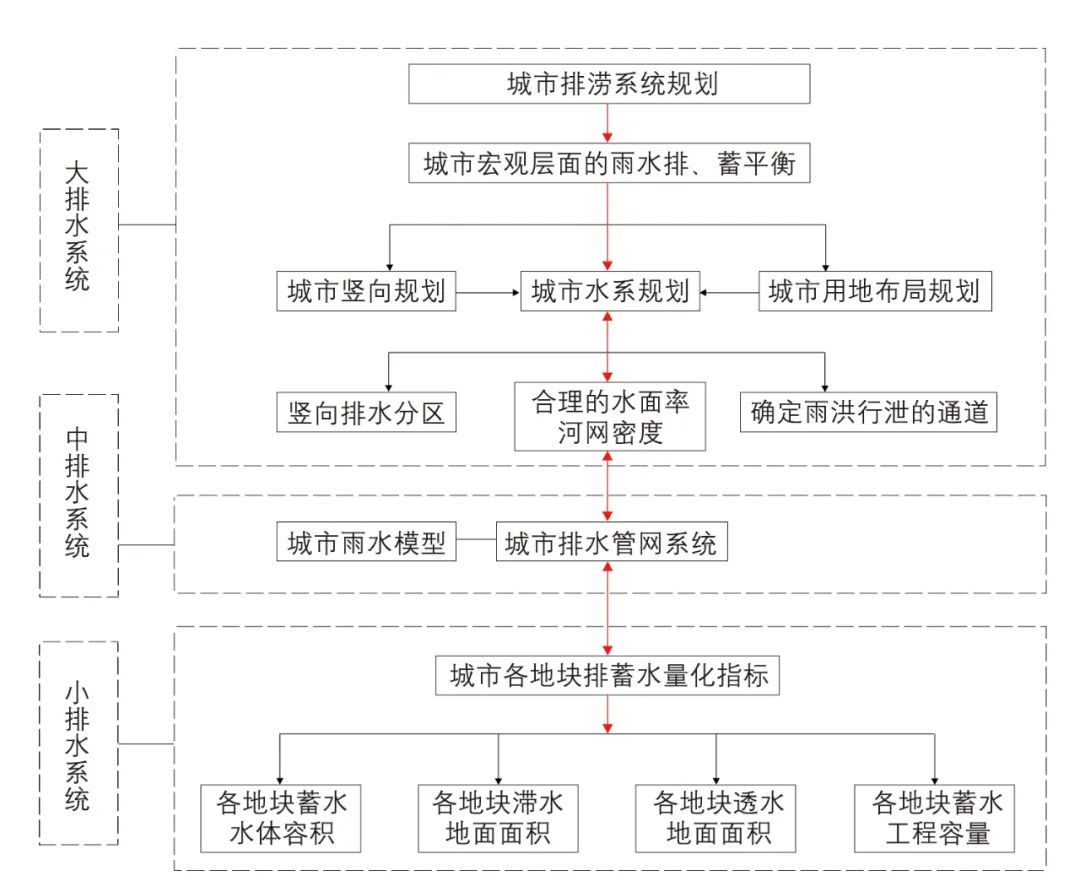

本文分析了现代城市暴雨后产生内涝灾害的原因和解决城市内涝过程中面临的困境。通过借鉴古代城市水系“城壕环绕、河渠穿城、湖池散布”的布局方式和古城水系是“排蓄一体化”的重要基础设施等历史经验。结合当前城市排水系统的实际情况,提出城市排涝系统规划是一项构建“以城市水系为主体的大排水系统,以市政管网为主体的中排水系统和以城市各地块的‘排、蓄、渗’控制指标为主体的小排水系统”3个层面的内容为基础框架,协调、兼顾城市各相关分项规划为扩展,突出绿色、生态、源头控制、污染防治、建立良性可持续的水循环系统为目标的综合性规划。并贯穿于城市总体规划、分区规划、详细规划的整个过程。

吴庆洲 ,男,华南理工大学建筑学院教授,博士生导师,亚热带建筑科学国家重点实验室学术委员会委员,华南理工大学建筑历史文化研究中心主任。

李 炎,男,博士,华南理工大学建筑设计研究院工程师。

吴运江,男,华南理工大学建筑学院博士研究生,华南农业大学水利与土木工程学院讲师。

刘小刚,男,硕士,华南理工大学建筑设计研究院工程师。

*国家自然科学基金“中国古代城市规划、设计的哲理、学说及历史经验研究”资助项目(50678070)暨国家自然科学基金“中国古城水系营建的学说及历史经验研究”资助项目(51278197)。

我国古城多有一个由环城壕池和城内河渠、湖泊、池塘等组成的水系,它具有多种功用,被誉为“城市之血脉”[1]。然而,近现代城市建设的发展,往往填塞了古城原有的河渠湖池,往日“城水相依”的历史风韵逐渐湮没,取而代之的现代城市排水管网系统却面临着时间、流量、密度等方面的考验。特别是近年来日渐频繁的城市暴雨所引起的涝灾,给社会经济发展和人民生命财产安全造成了重大的威胁①。

“城市内涝”已经成为我国城市发展的一大软肋[2]。2013年3月25日,国务院办公厅正式发布了《国务院办公厅关于做好城市排水及暴雨内涝防治设施建设工作的通知(国办发(2013)23号)》,在国家层面上对城市防涝工作提出了明确的任务与要求。如何科学、长远地解决城市防涝问题将是迫切需要研究和探讨的重要课题。

(1) 全球气候变暖,水循环发生变化,强降水天气的频次、强度有增多、增强的趋势。

(2) 城市化产生的“热岛、雨岛”效应、造成城市局部的持续强降雨。

(3) 海平面上升将使沿海城市排水困难,造成潮灾的严重威胁。

(4) 21世纪在我国登陆的台风频率将增加1.76倍,风暴潮灾害将更为严重[1]。

2.2 城市建设方面

(1) 城市地表日趋“硬底化”导致不透水面积增加,同量级暴雨的产流系数增大,汇流速度加快,单位时间雨水排放量增加与更快汇集。

(2) 城市化为了获得更多的建设用地,填埋了城市原有的河湖、沟塘,改变了原有雨水蓄排系统,城市蓄水容量急剧减少,新建设又疏于建设相应的雨水调蓄设施。

(3) 城市用地选择低洼地区或形成一些低洼地区(如立交桥的地下涵洞、地下空间开发等),低洼地区在遭遇排水河道高水位时,易形成顶托,引发内涝。

(4) 天然河道总长及河网密度明显下降,堤岸被硬化,从而导致城市暴雨流量及洪峰流量加大,暴雨峰值提前,增加了城市内涝形成的概率。

2.3 市政排水设施方面

(1) 国内现行排水系统的规划设计标准和建设标准偏低。

(2) 城市建设“重地表,轻地下”,排水管网建设滞后于城市建设发展。

(3) 部分城市或城市局部地区雨污管道混接现象普遍存在,且缺乏日常疏通和维护。

(4) 雨洪管理所涉及的市政、水利、城建等多个部门和专业之间,缺乏衔接与合作。

3.1 城市中心城区基本实现管网覆盖,大幅度提高建设标准实施难度大

目前国内主要大中城市基本实现中心城区排水管网的覆盖。以上海为例,2008年城市排水管网覆盖率内环以内98%,内外环间61%,外环以外36%[3]。按照2011年最新修订的《室外排水设计规范》要求,城市一般地区排水设施的设计暴雨重现期为1-3年,重要地区3-5年。而很多发达国家只规定最低限值(一般5-10年)。且实施过程中,大部分城市普遍采取标准规范的下限。调查显示我国70%以上的城市排水系统的设计暴雨重现期小于1年。如北京,目前仅有天安门广场和奥林匹克公共区的排水管线达到5年一遇,中心城区普遍按1年一遇的标准建设[4]。

城市中心区排水建设标准的提高需重新敷设雨水管线,投资巨大;其次,雨水管线大都铺设在城市路面以下,改扩建需开挖路面,牵连包括给水、污水、热力、煤气、电力、通信等一系列地下管线的变动。在人口、建筑密度大,场地有限,地下管线拥挤等限制因素较多的老城区和已建成区,提标改造要付出艰巨的努力。

3.2 雨水设施建设过多关注外“排”,忽略内“蓄”的重要作用

我国的城市雨涝问题主要通过修建排水管网、泵站、堤坝等“灰色”市政排水工程来解决。城市中具有调蓄雨水、调节径流的湖泊、洼地、沟塘等天然“蓄水容器”,被城市用地所挤占,导致城市“蓄水”容量急剧减少和调蓄能力减弱。以“百湖之市”武汉为例,到20世纪末期,该市湖泊数量仅存40余个,湖泊面积比20世纪80年代减少了56%,湖泊调蓄地表径流的能力仅相当于40年前的30%[5]。

雨水调蓄的另一种形式是将雨水通过绿地、透水地面存于地下。周玉文教授等在北京市百万庄小区所做的实验,在1h内新、旧沥青路面的降雨损失分别仅为草地的6%和12%,是裸露土地面的14%和26%[6]。据报道,上海市城区地面综合径流系数由1950年的0.53变为2001年的0.71,径流系数增加了34%[7],即在相同的汇水区域内,相同降雨场次的雨水径流总量将提高34%,大大加重了城市雨水排放系统的流量负荷。

3.3 以管网为主的市政排水系统与以河道为主的水利系统缺乏有效的衔接

城市降雨在地面形成径流后,大部分由市政管渠收集,排入城市河、湖后再汇入相邻的河道。我国现行管理制度中,前一阶段属于市政排水,解决较小汇水面积上的排水问题,主要由管渠、泵站组成;后一阶段属于传统的城市防洪排涝,负责包含城市在内的更大区域的防洪排水,主要由城市河流、湖泊、涵闸、泵站组成。从径流产生、汇流和排除的过程来看,市政排水在前,防洪排涝在后;从排水模式看,市政排水多采用封闭管渠,传统上强调快排,一旦暴雨超标易形成积水;水利排涝的河道、湖泊为开敞空间,发挥蓄洪作用,排水周期较长,具有抗短时间内高强度暴雨冲击的功能[8]。由于解决问题的出发点不同,市政排水与水利排涝采用了不同的计算方法和设计标准,管渠和河道缺乏系统的衔接。特别是城市下垫面改变和市政管网加快了雨水汇流速度后,导致河湖水位上升过高、过快,反过来更影响了市政排水的顺畅,以至产生内涝。

我国正处在快速城市化背景下城市规模的非理性扩张,城市新老城区、已发展区与未来发展区的拼接过程中,由于各种原因,必然会出现局部的一些城市洼地。并连同立体交通中的下穿涵洞以及地下空间等设施,都成为了城市排水体系中的“盲区”与“死角”。仅靠“重力流”模式的排水管网和设置排水泵站的做法,在遭遇极端天气时,排水河道高水位或周边区域排水不畅时,往往是城市内涝的易发区。如北京近年来多次对排水管网进行了改造,加强了重点地段的排涝能力,但仍不能满足强降雨的排水要求,以致大面积积水仍多次发生[9]。可见,在城市低洼易涝地区如果缺乏对其致涝原因的甄别和有针对性的区域化、整体化、系统化考虑,也将难以对其内涝实现有效的控制。

观今鉴古,我国的历代古城建设十分注意处理好“水用足”和“沟防省”②的辩证关系,充分利用自然水体,有组织地开挖沟渠湖池,不仅达到“水用足”,而且对防洪排涝、生产、航运、美化环境等方面起到了重要作用。而“古代最重要的防止暴雨内涝的经验,是建设一个完善的城市水系。这种由环城壕池和城内外河渠、湖池、坑塘组成的水体,在城市规划层面的科学布局方式,城市水系各种水体所具有的“排蓄一体化”功能对防止涝灾至关重要[1]。

4.1 “城壕环绕、河渠穿城、湖池散布”的古城水系规划布局方式

我国大多数古城建有环城壕池,与城内的河湖、渠道,城外的自然河道相接,并在内外相接处设水关、门闸、涵洞等设施。壕池、河渠、门闸构成了古城水系的主干,从距今4300年前平粮台古城内的陶制排水管道到历代古都名城,大都遵循了这样的排水规划原则,这是古代水利学在城市规划和建设中的创造性运用。

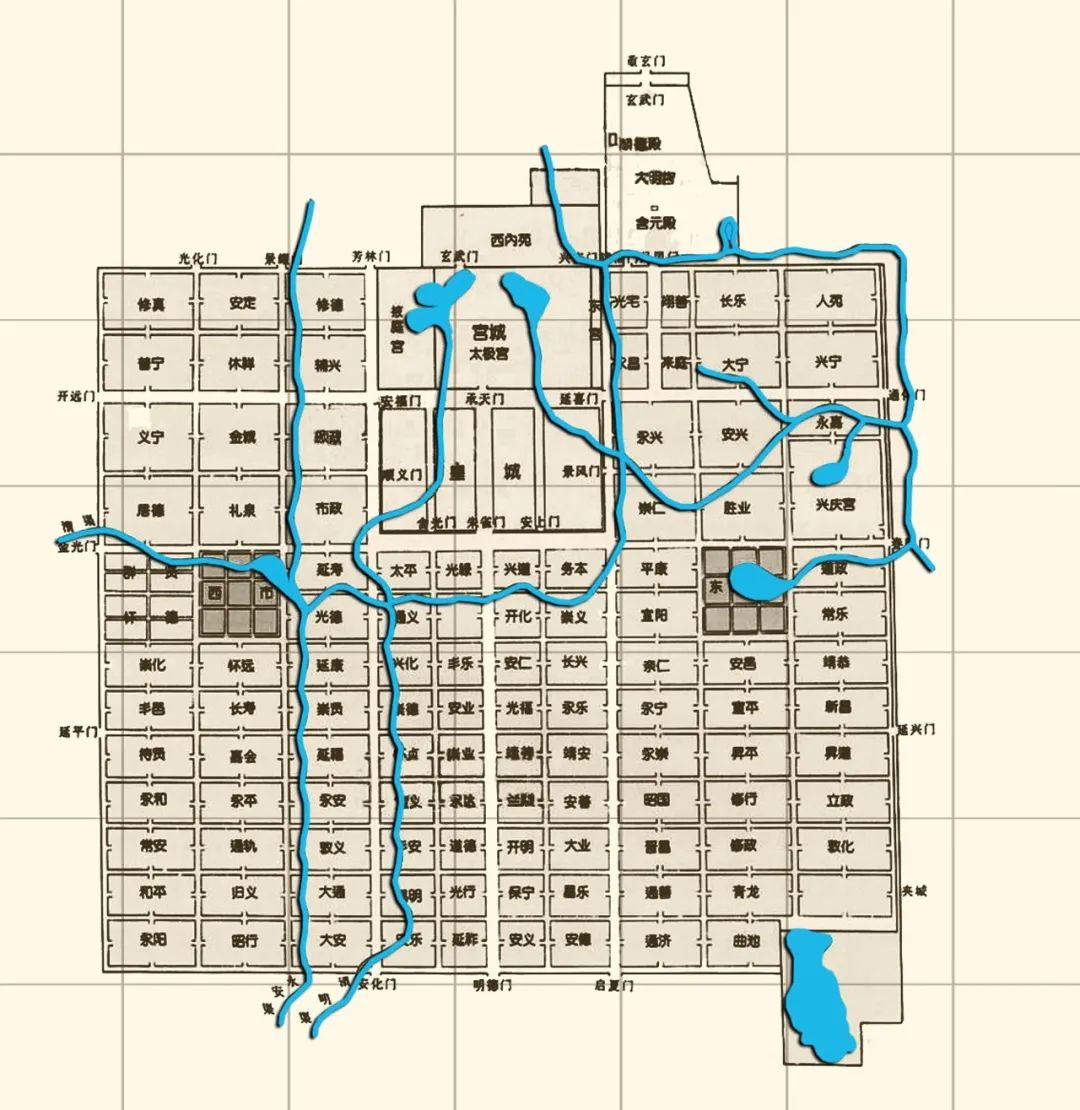

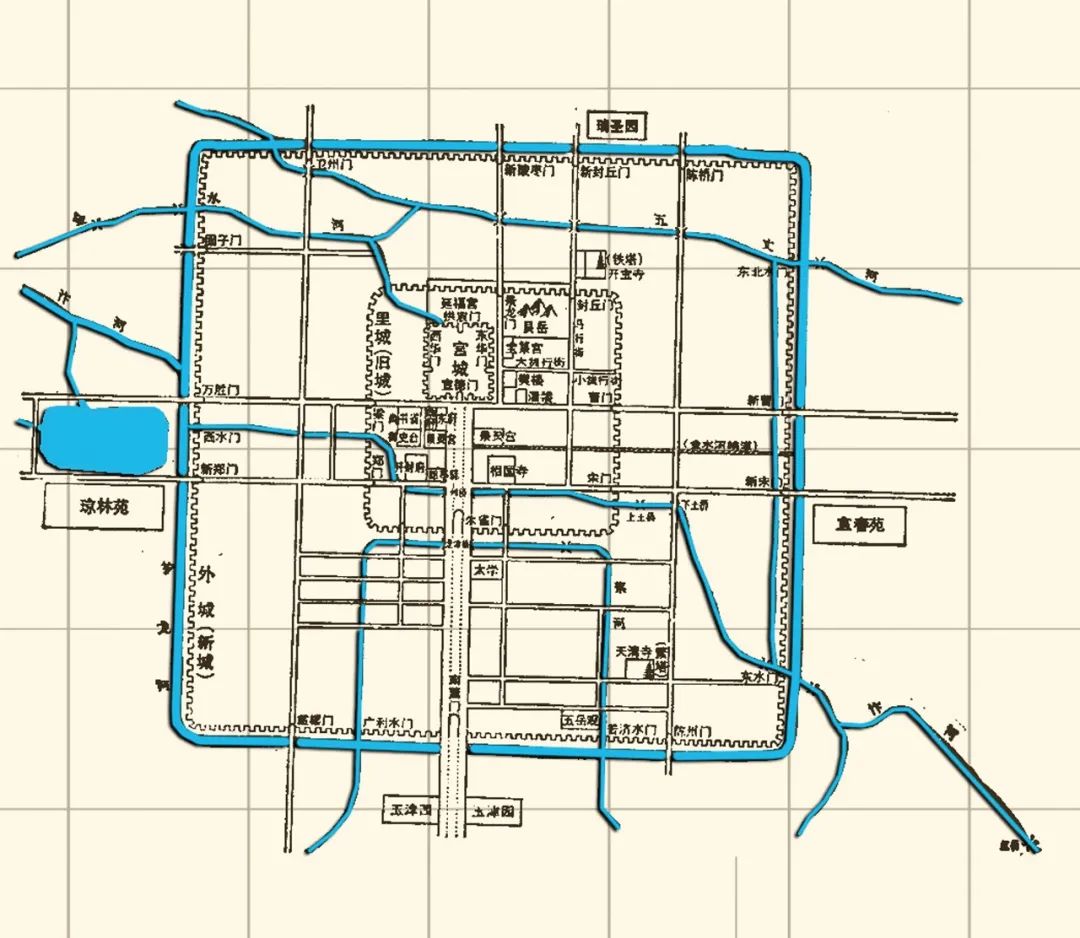

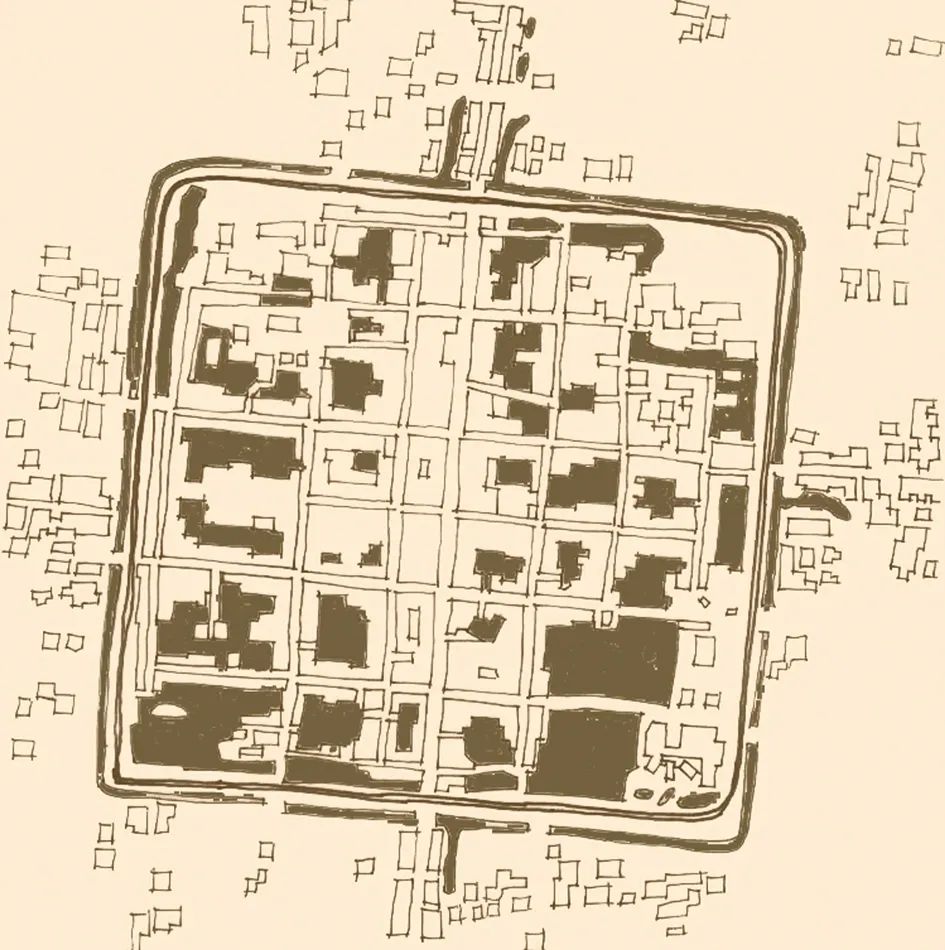

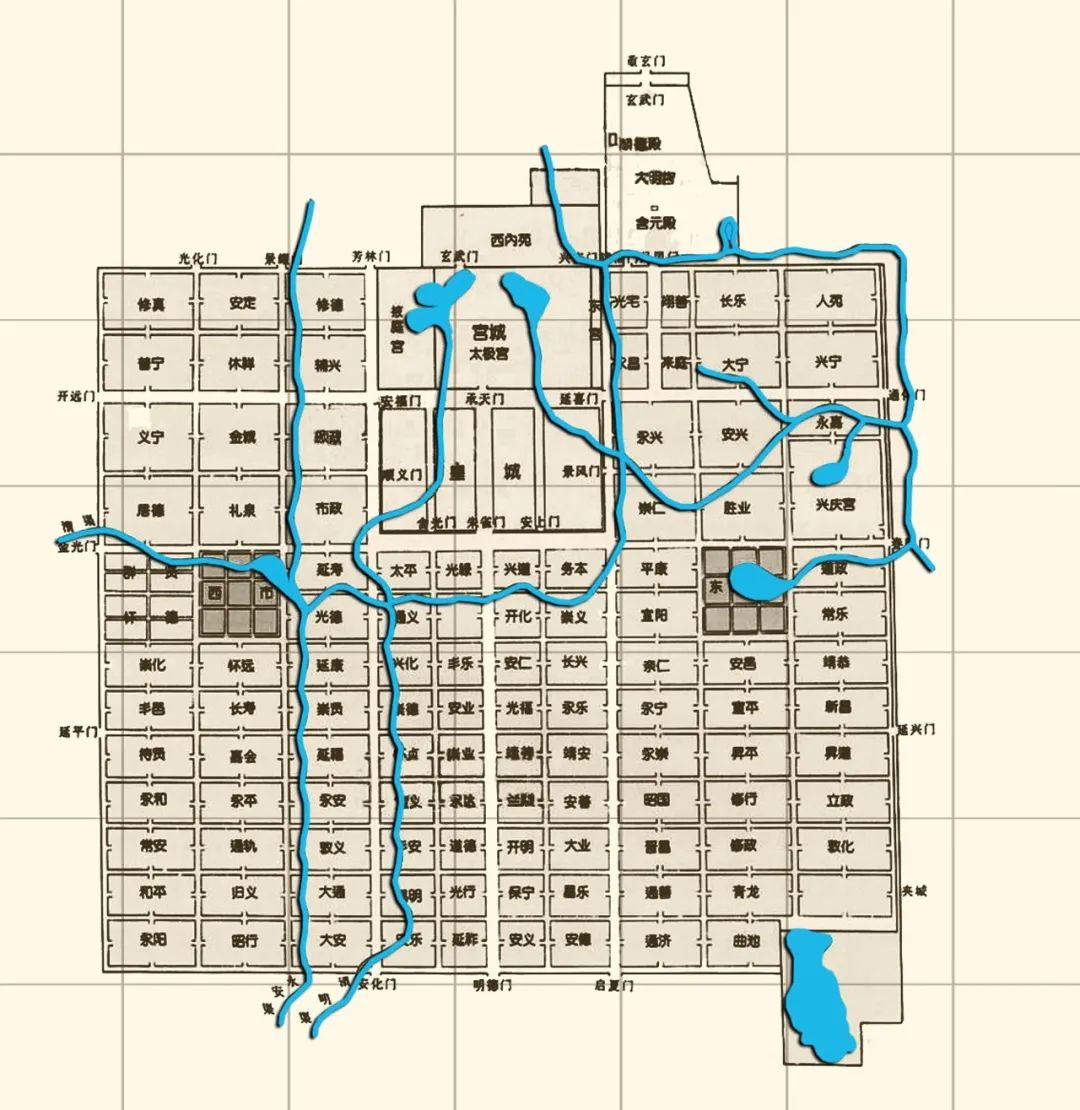

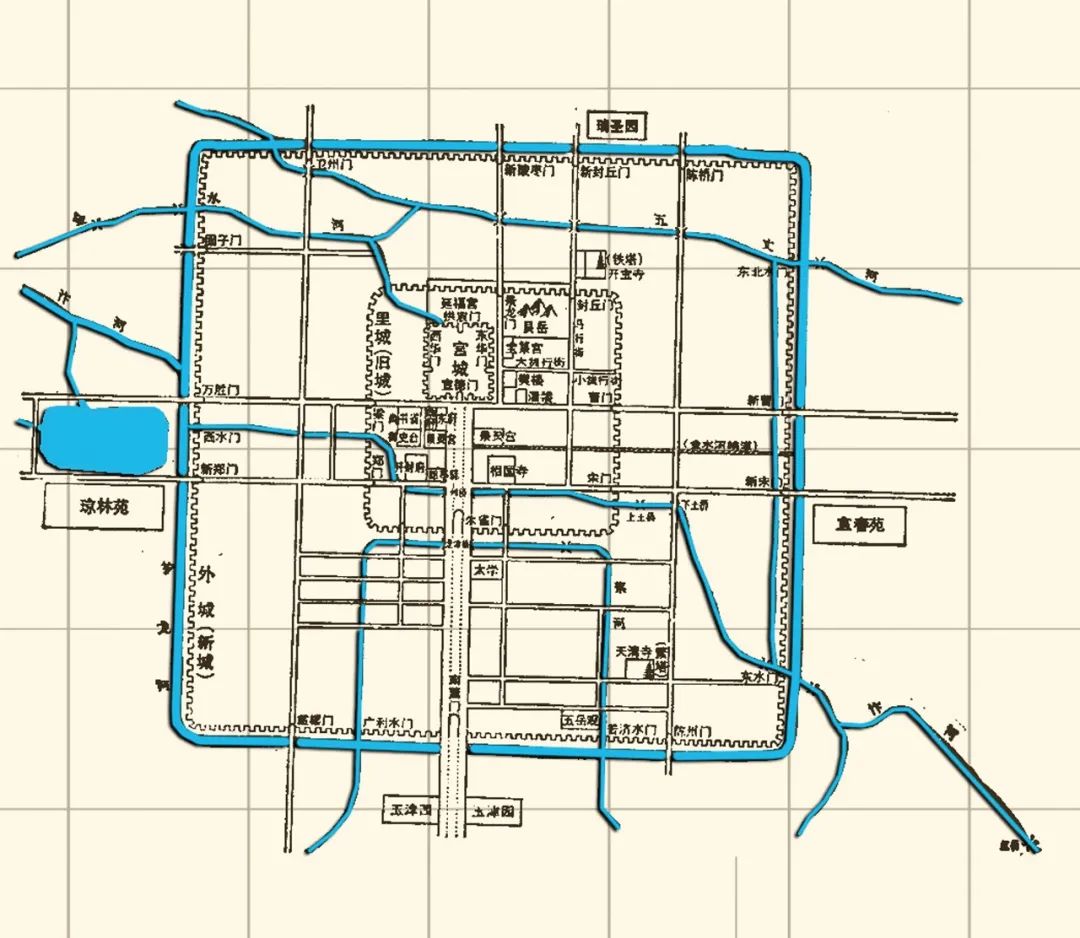

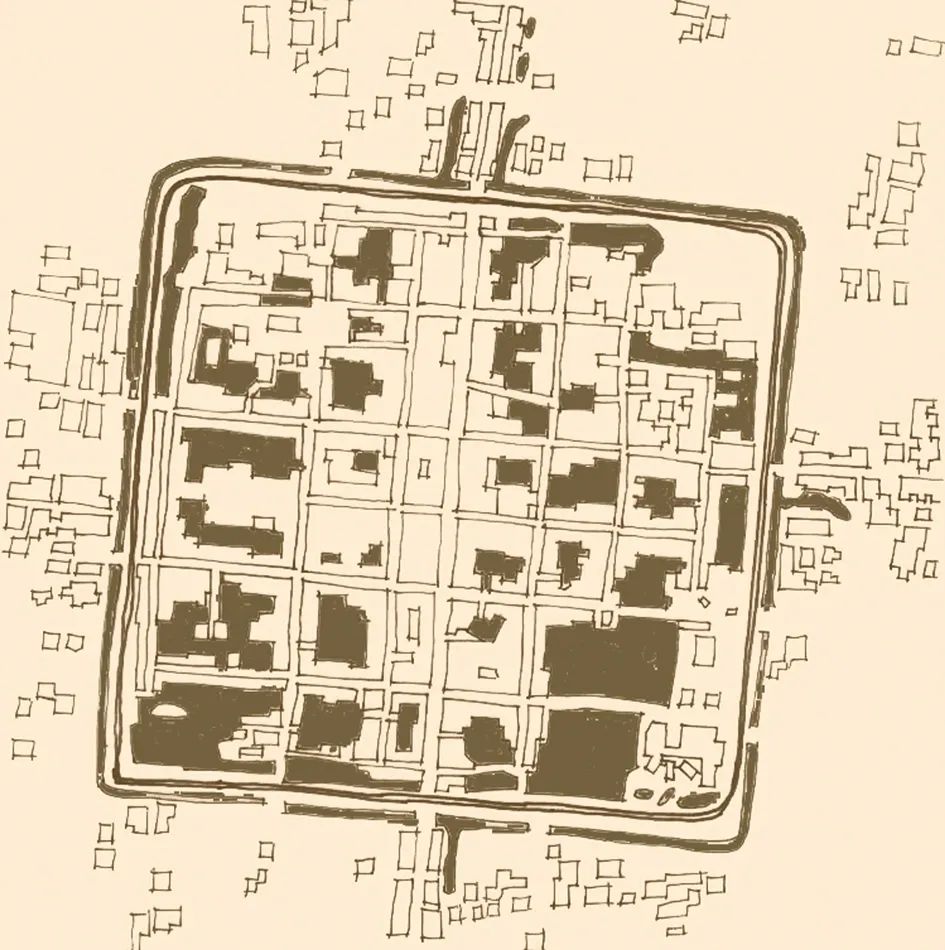

古城水系在城市规划布局中存在一定的规律和模式(图1~图3),在城市的防洪排涝方面发挥着重要作用。首先,在城市外围建立一重或多重壕池直接收纳城内排出的污水、雨水。其绕城布局的方式,使城内的排水规划满足“四向可排,就近接纳”的特点,既避免因排水路径过长而造成的地面排水不畅,又合理有效的增加了河道密度与蓄容能力。在城池规模(汇水面积)与河道容量之间建立起一种内在的平衡。如宋东京城的内外城、宫城3圈城壕共长47.4km,蓄水容量1765.6万m3,占城市河渠总蓄水容量的95%;明清北京城的内外城、宫城3圈城壕共长44.27km,蓄水容量966.73万m3,约占城市河渠总蓄水容量的一半。

▲ 图1 唐长安城平面

Fig.1 Plan of Chang’an City in the Tang Dynasty

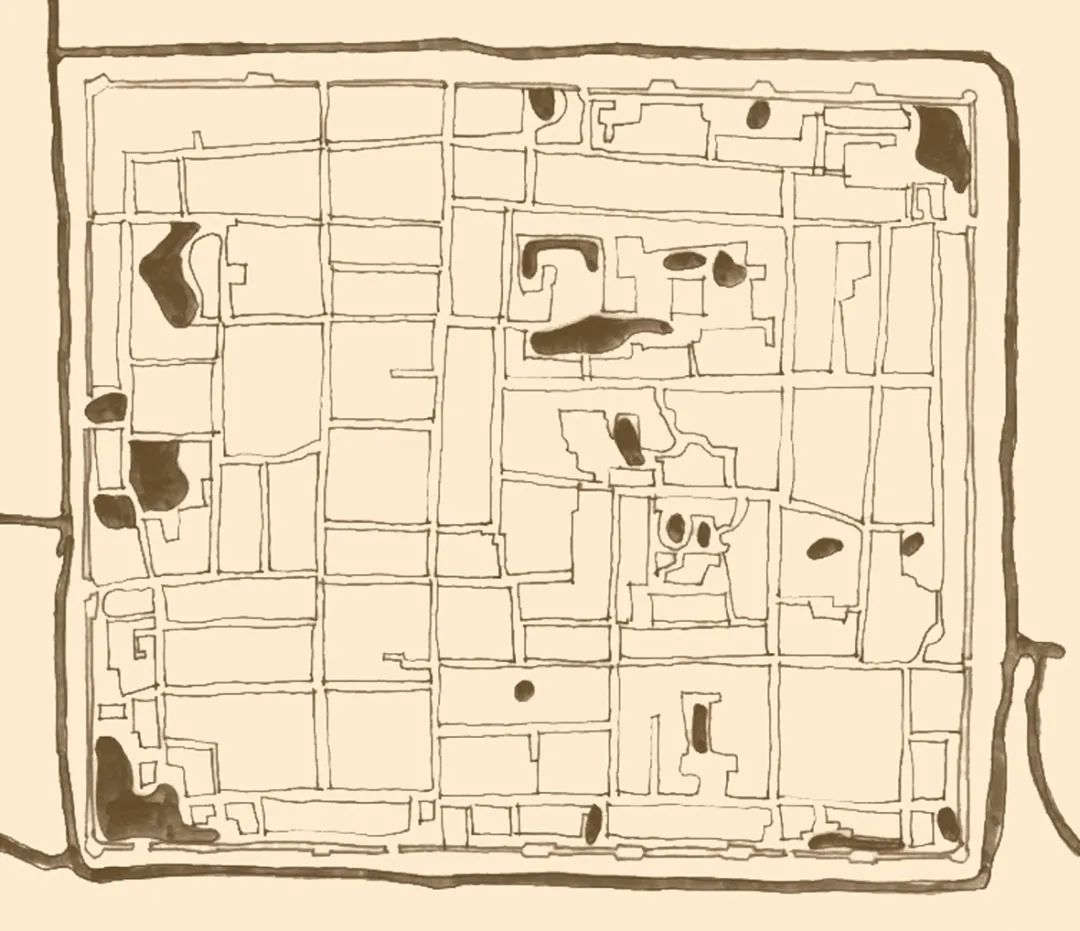

▲ 图2 宋东京城平面

Fig.2 Plan of Dongjing City in the Northern Song Dynasty

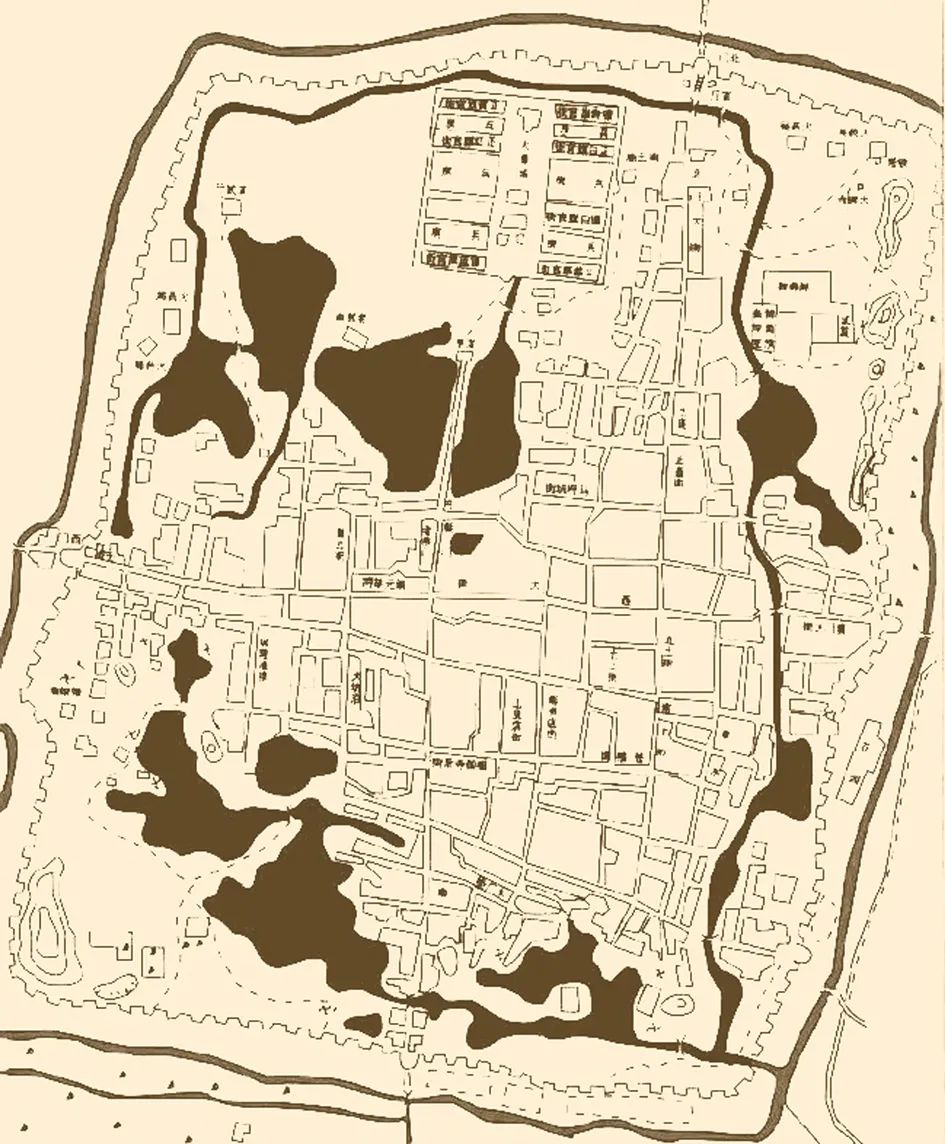

▲ 图3 明清北京城平面

Fig.3 Plan of Beijing City in the Ming and Qing dynasties

再者,贯穿城池的河渠,将城内进行了若干排水分区,避免因城池规模过大,仅靠城壕排水而出现的排水“盲区”,也增加排水河道的密度与蓄容能力。如宋东京城内的汴河、蔡河、五丈河、金水河共长约30km,蓄水容量86.63万m3;明清北京城内城的大明壕、东沟、西沟与通惠河,外城的龙须沟、虎坊桥明沟、三里河,共长64.27km,蓄水容量118.56万m3。

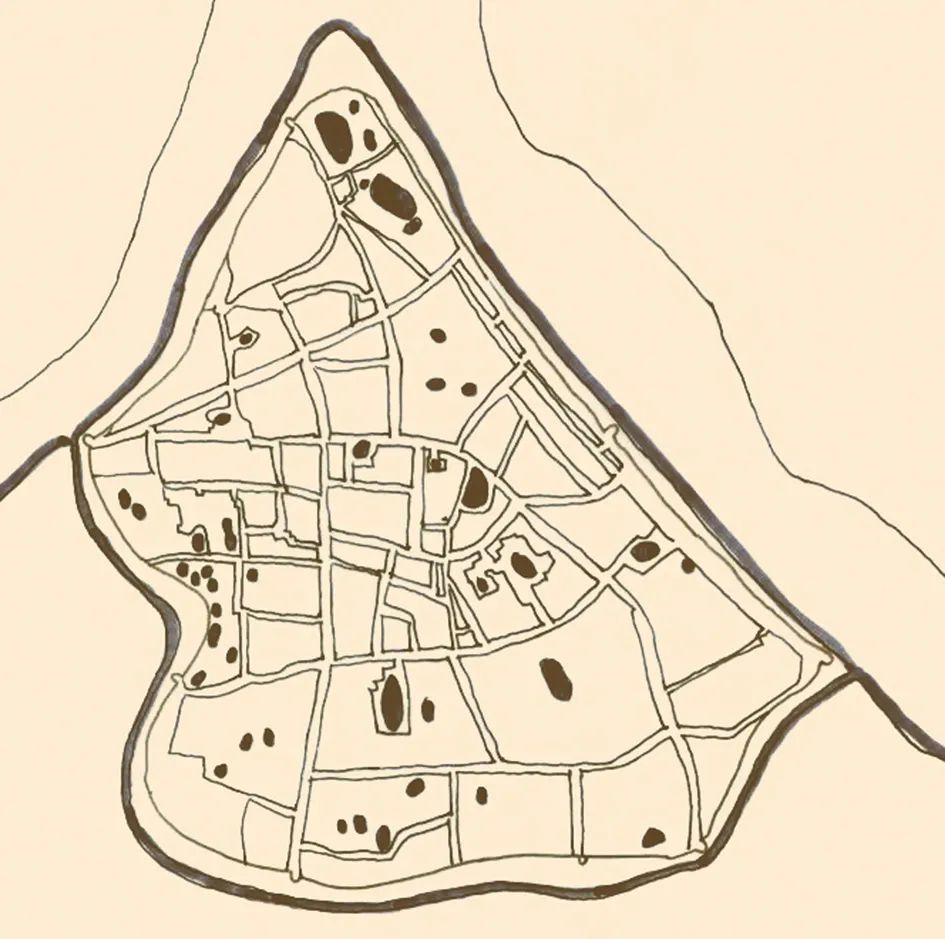

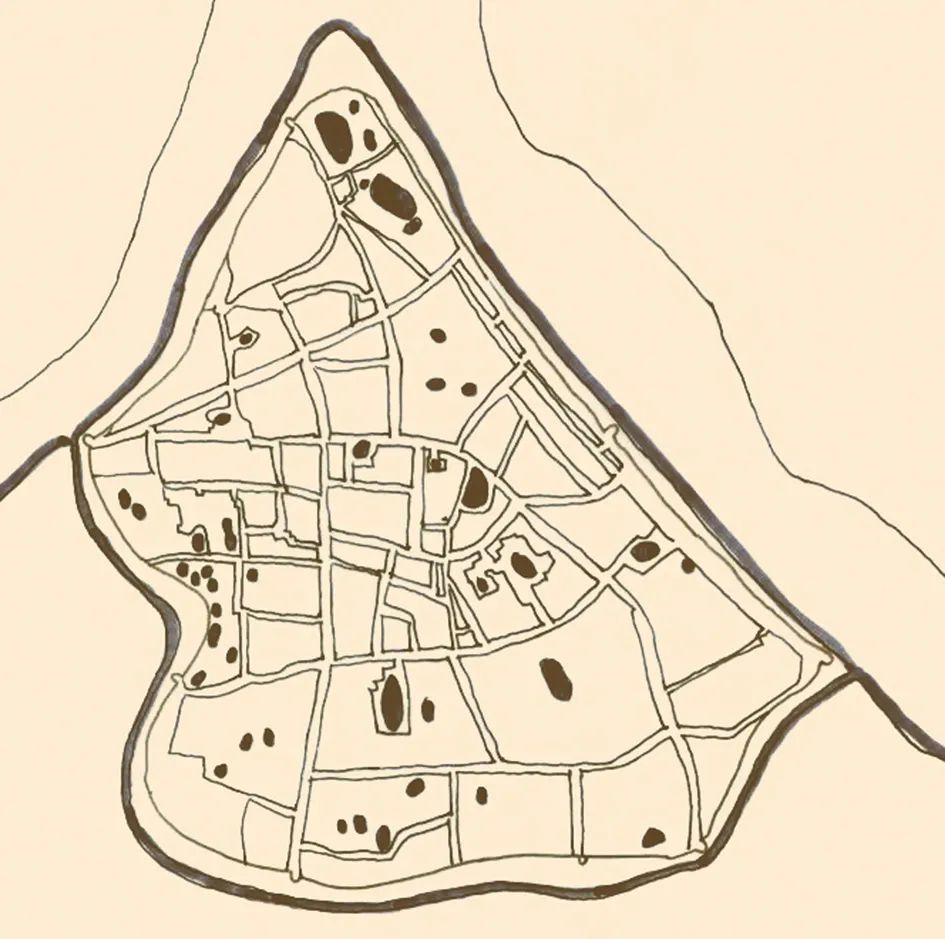

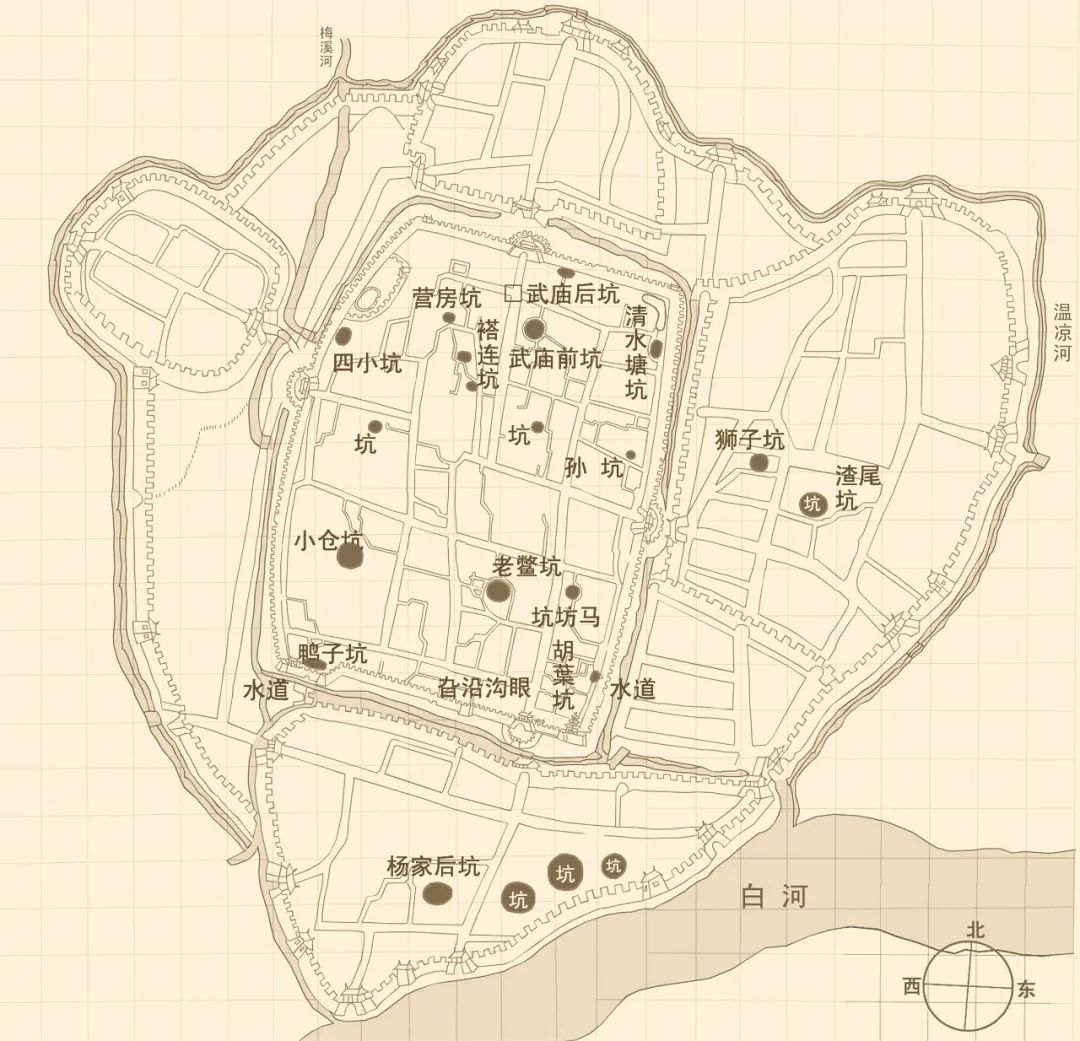

除环城壕池、穿城河渠外,古城街区中存在着众多的湖塘水体(图4~图9),由于受到城墙、街区空间的限制,一般面积不大,相互之间或与环壕、河渠之间相连通,或不连通。如赣州古城内的“福寿沟”及其串联起来的城内多个坑塘,形成了活的水系,至今仍发挥着功效[14];菏泽古城内“七十二个坑塘、七十二道沟、七十二眼井”——“城包水”的坑塘格局;荆州古城号称“湖的社会”,城内原有大小水体几十处,至今尚存有西湖、北湖、关公洗马池、半池、东湖等[11];安阳古城解放前几乎无下水管道,但连续降100mm的雨量,城内也不致受淹,老城区内大小20多个坑塘对城区防洪排涝发挥了巨大的作用[12];古城开封素有“北方水城”之称,城内水体星罗棋布,水域广阔,较大的水体有潘杨湖、包公湖、杨家西湖、西北湖、铁塔湖,街区内部也存在有众多的“坑塘”水体[13]……。这些水体均匀“镶嵌”在城市街区之中,并且由于地势和排水路径的便捷,处于街区的低洼地带,当暴雨来袭时,这一座座小型的“蓄水池”,在城市街区中发挥出排水防涝的功效,起到“化整为零、分区承蓄”效果。

▲ 图4 赣州1872年城

Fig.4 Plan of Ganzhou City in 1872

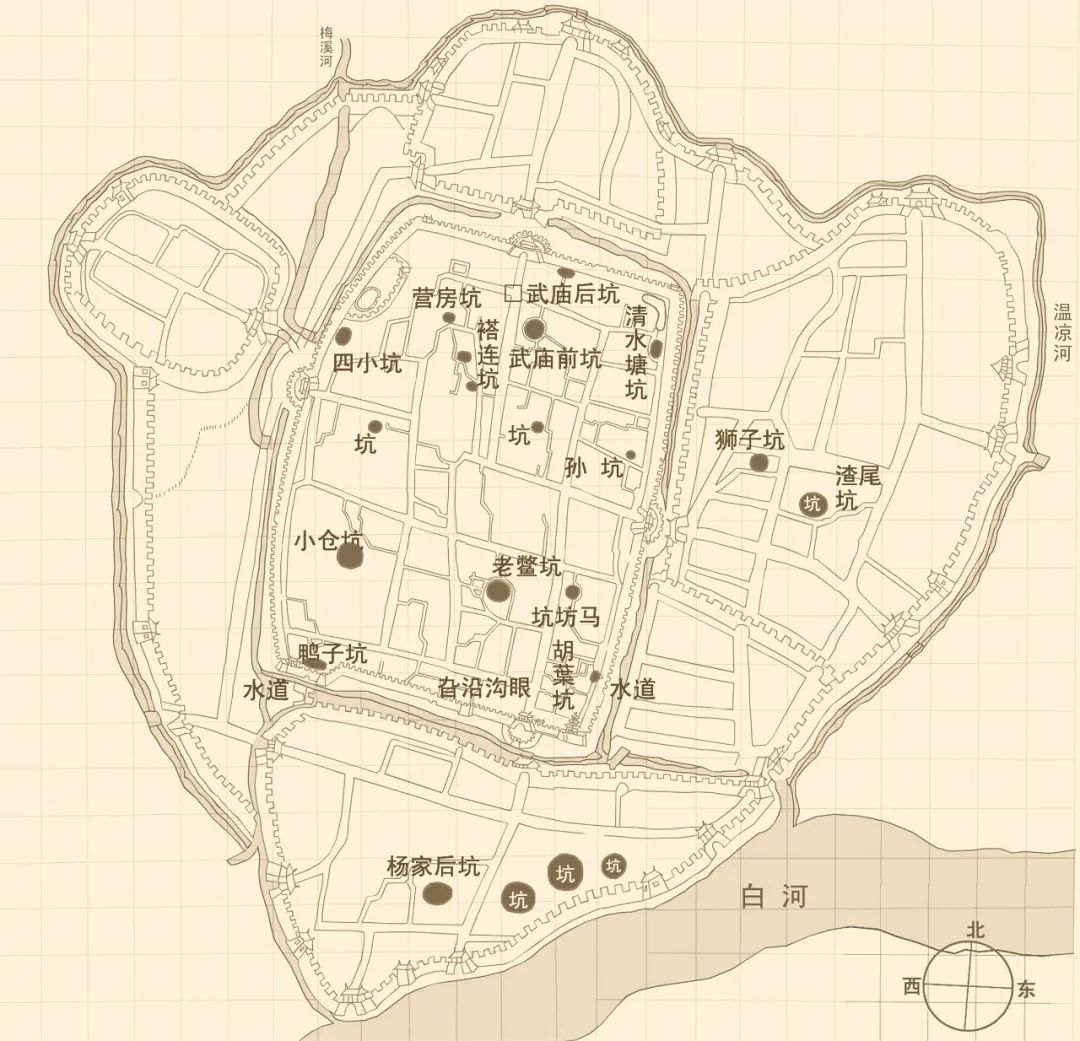

▲ 图5 菏泽1960年城

Fig.5 Plan of Heze City in 1960

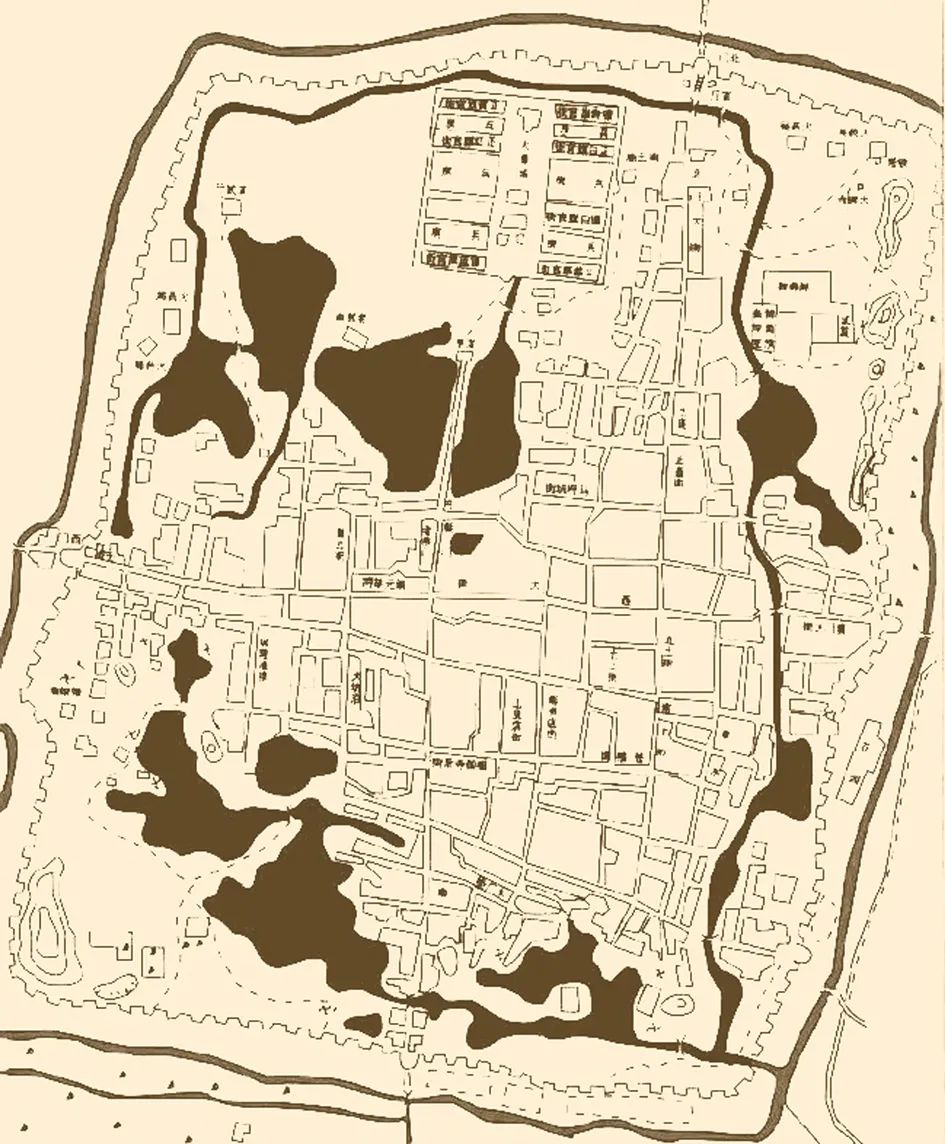

▲ 图6 安阳1933年城

Fig.6 Plan of Anyang City in 1933

▲ 图7 荆州1880年城

Fig.7 Plan of Jingzhou City in 1880

▲ 图8 南阳1870年城

Fig.8 Plan of Nanyang City in 1870

▲ 图9 开封1898年城

Fig.9 Plan of Kaifeng City in 1898

4.2.1 城市排洪河道密度和行洪断面两个重要技术指标是水系排水效率的直接体现

古城水系中流动的活水可以不间断将城内废水、雨水直接排出城外,一般规模的降雨不会造成城内涝灾。若遇特大暴雨或长时间的降雨天气,当城外自然河流水位低于城壕水位时,城内雨水主要依靠沟渠排向城壕,此时城内河道的密度和行洪断面是检验城市排水效率的重要指标。根据《中国古城防洪研究》[14]的研究表明,唐长安城(图1)的城市排洪河道密度仅为0.45km/km2,河道行洪断面仅28m2存在较大的规划设计缺陷;元大都城的排水排洪系统的规划设计较好,城内河道密度为lkm/km2,河道行洪断面分别为147m2和238.9m2,分别为唐长安城的5.25倍和8.5倍;明清北京城(图3)的城内河道密度为1.07km/km2,城壕行洪断面为238.9m2,排水排洪系统规划设计较有水平。宋东京城(图2)的排水排洪系统的规划设计水平更高,四水贯城,河道密度为1.55km/km2,为唐长安城的3.5倍,城壕的行洪断面为372.48m2,为唐长安城的13.3倍。明清紫禁城为我国古城排水系统规划建设最完美的典范,其行洪河道密度达8.3km/km2,为唐长安城的18.4倍;筒子河的行洪断面为312m2,为唐长安城的11倍。

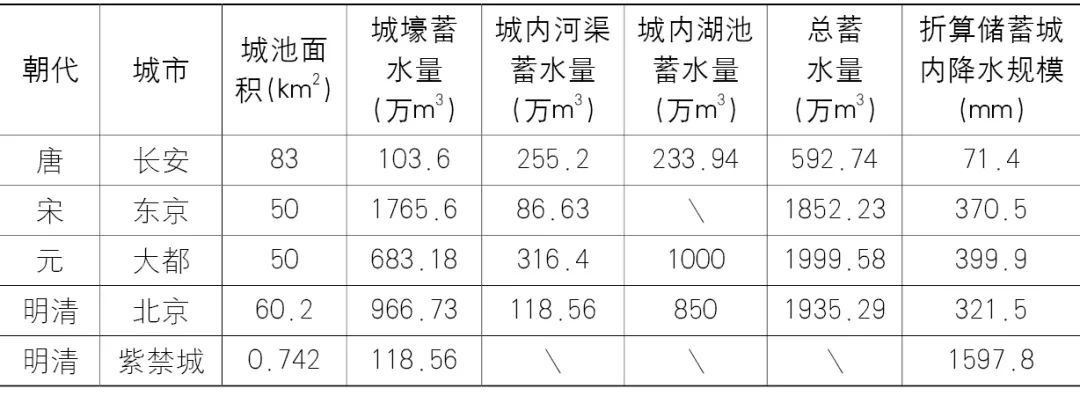

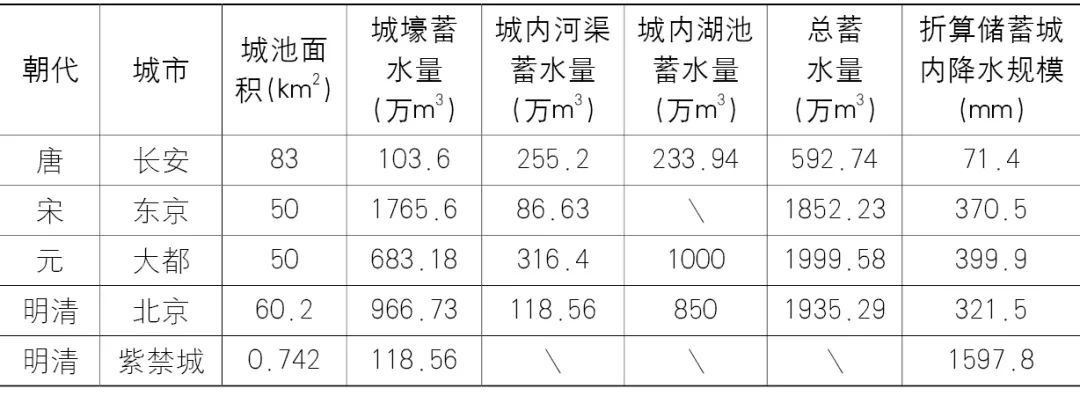

4.2.2 城市水系的调蓄能力是防止雨涝之灾的重要因素

古城水系具有调蓄雨水的能力,这对暴雨或久雨后防止潦灾有重要作用。除城内湖泊、池塘具有调蓄作用外,城内河道及环城壕池本身也具有相当的调蓄能力。如果久雨造成城壕水体无法向城外河流自由排放时,只能依靠城壕、城内河渠、湖池的蓄水来避免涝灾。而排洪河道的密度和行洪断面也是量化河道蓄水容量的主要指标。将历代古都的河渠调蓄能力进行初步的比较(表1)。唐长安城面积约83km2,其水系蓄水总容量为592.74万m3,折合城内每平方米面积得到0.0714m3的蓄水容量。宋东京城面积约50km2,蓄水总容量为1852.23万m3,城内每平方米的蓄水量有0.37m3,为唐长安城的5.2倍。明清紫禁城筒子河蓄水容量为118.56万m3,为唐长安城的23倍,明清北京城的5.1倍,宋东京城的4.4倍,元大都城的4.1倍。这就是明清紫禁城建城近600年无雨潦之灾的重要原因之一。城市水系的调蓄功用十分值得重视,城市水系有无足够的调蓄容量,是能否避免城市内涝的关键因素。这一科学发现对现代城市防洪排涝也有重要的参考价值。

▲ 表1 中国古都河渠调蓄能力分析

Tab.1 The storage capacity of the ancient capitals of China

近年来,我国城市的高速发展,早已改变了城市原有的水系历史格局,市政排水管网取代了城市内部的河渠、湖塘;大面积的“不透水”地面阻断了雨水的下渗通道,加重了管网的排水负荷;而城市雨水最终或经城市内部仅存的若干河渠排入城市外围河道,或直接排入外围河道。

与古城排水相比,城市雨水的最终收纳者仍是城市外围的水系,而现代排水设施的修建,减少了城内排蓄河道、湖池的数量(密度),但管网与河道、湖池相比存在明显的缺陷。首先,排水管网不具备蓄水功能;第二,由于城市规模的扩大,城市主干管网负担的雨水汇集面积(量)不断增加,需要相应的增加管径,提高标准,重复建设;第三,在遇到城市大面积强降雨时,外围河道在上游城区收纳雨水后,水位提高,高出下游城区排水口的标高,导致下游城区排水不畅。

由此可见,具有排蓄功能的城市水系,不是目前城市中广泛采用的管道排水可以取代的。单靠增加市政管网的密度、管径——以“排”为主的办法日益显得“捉襟见肘”。而借鉴国外巴黎、伦敦、东京等城市的地下排水隧道、大型地下蓄水池的做法,需要城市一次性投入相当规模的物力和财力,对于已成规模的建成区、老城区,所面临的改造难度更需商榷。特别是在当前水资源危机和建设绿色、生态、可持续发展城市的迫切要求下,城市水系在发挥防涝排水作用的同时,在积蓄雨水、保证雨水下渗、缓解热岛效应、维系水资源平衡等方面所发挥出综合的功效,值得在当前的城市规划和防洪治涝中给予充分的重视与借鉴。

5.2 借鉴“排蓄并举”的营建思路,建立多层次的城市防涝排蓄一体化系统

5.2.1 在城市总体规划层面,构建以城市水系为主体的城市防涝排蓄大系统

在城市总体层面制定排水防涝系统规划时,应改变以“快排”为主的思路,立足“排蓄并举、排蓄互补”的设计理念,构建以河、湖、渠、池等城市水系为主体,地下调蓄隧道、调蓄池等设施为辅的城市防涝大系统,达到满足设计高重现期暴雨(如50-100年一遇)的标准,成为城市防涝安全的最根本保证。

基于城市的排水管网与城市水系是一个前后承接的有机统一体,合理的水面率、河网密度、科学的城市竖向排水分区是规划排水防涝系统的基础先决条件。不同城市应根据现状地形、原有自然水系和规划用地布局,划分出若干竖向排水分区,建立城市宏观层面的雨水排、蓄平衡,规划设计合理的水系布局、各种水体的形态与容量,确定雨洪行泄的竖向通道,引导排水安全流入河湖。对于水面率低、河网密度不足、城市低洼等内涝风险大的区域,应尽可能规划增加人工河湖、水道,或局部规划下凹式绿地、道路、广场等成为雨涝灾害情况下的地表行洪通道和调蓄水池。

5.2.2 运用城市雨水模型,规划城市排水管网系统,校核、量化管网与水系的防涝排蓄能力

围绕城市各排水分区采用不同的排水管网设计标准。可利用GIS等地理信息系统建立城市竖向规划高程模型,SWMM等雨洪软件录入拟设计的城市排水管网、河道、湖池、泵闸等排水排涝设施以及未来城市下垫面的规划信息,并在可能的条件下,加入流域水系的雨洪外围条件。模拟分析在不同暴雨强度下城市的排水、排涝状况,评估与校验各分区排水管网的排水排涝能力。既要修改完善上层水系防涝大系统的规划方案,有效弥补和衔接管网与水系之间的有机联系。又要以此为依据,明确各个排水分区的排水管网设计标准;制定合理的竖向规划高程,量化排蓄水系中河道、湖池等各类水体与下凹式绿地、广场等蓄水工程的设置指标;还要对未来城市下垫面的组成提出具体的规划要求。为进一步的城市片区、地块规划提供设计依据。

5.2.3 引入城市雨水源头控制理念,在城市地块层面,制定防涝排蓄控制指标体系

当前城市内涝产生的一个重要因素就是城市硬化面积的扩张阻断了雨水下渗,破坏了自然水文循环,降雨产生的径流峰值与总量均大幅增加。发达国家的雨洪研究中,越来越强调雨水源头控制在径流减排及水质污染控制等方面所发挥的重要作用,如美国的低影响开发技术(LID)和绿色雨水基础设施(GSl)、英国的可持续排水系统(SUDS)等,我国的《室外排水设计规范》(2011年版)、《绿色建筑评价标准》、《公园设计规范》等标准[15],以及国务院办公厅(2013)第23号文件中,也都明确地加入了应用LID雨水源头控制的措施。

雨水源头控制系统可以明显缓解排水管网和城市水系的排放压力,需要在城市的片区、地块规划层面,通过对雨水的“渗透、滞蓄、调蓄、净化、利用、排放”进行量化控制,才能高效率地实现对雨洪的综合管理。具体到城市各地块控制性详规中,要合理制订出蓄水水体容量、滞水绿地面积、铺装透水地面面积、各蓄水工程蓄水量等指标。既贯彻上层城市防涝规划和利用雨水模型所得到的数据信息,又科学地构建起“源头减排——排水管网——城市水系”的城市防涝系统,成为具有强制性执行力的控规指标体系,保证城市防涝规划整体有效的实施。

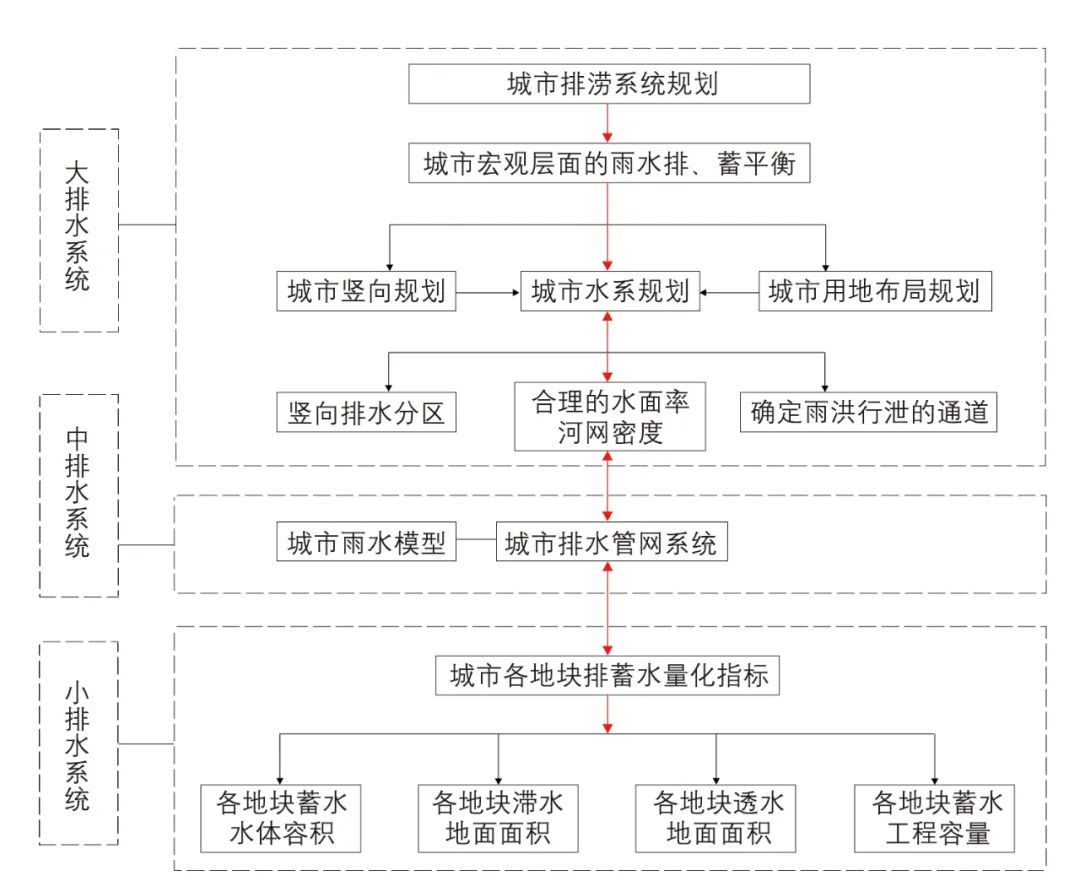

综上,城市防涝系统的建立是城市总体规划中不可或缺的重要组成部分,并与城市的各类用地(绿地、广场、道路)规划、竖向规划、水系规划、市政排水管网规划、城市防洪规划直接相关。而城市水系本身除排蓄功能外,还承担着防洪、生态、景观、人文活动、水源保护、水污染控制等复合功能。因此,城市防涝规划是一项构建“以城市水系为主体的大排水系统、以市政管网为主体的中排水系统、以城市各地块的“排、蓄、渗”控制指标为主体的小排水系统”3个层面的内容为基础框架(图10),协调、兼顾城市各相关分项规划为扩展,突出绿色、生态、源头控制、污染防治、建立良性可持续的水循环系统为目标的综合性规划,并贯穿于城市总体规划、分区规划、详细规划的整个过程。

▲ 图10 城市防涝规划体系框架

Fig.10 Framework of the waterlogging control planning

5.3 城市已建成区采取“因地制宜、多管齐下”的防涝改造策略和建立洪涝灾害风险与应急管理制度

面对城市建成区的雨涝复杂现状,其防涝系统的改造建设是一个长期的、涉及多方面利益、循序渐进的过程,任何单方面的技术与设施建设都不能达到一蹴而就的效果。

首先应进行城市整体层面的雨涝灾害与排蓄状况的现状评估和基于不同暴雨强度下的城市雨水模型研究,划分出城市易涝的发生区与隐患区,分析主次原因。进而才能在城市区域层面、总体层面以及城市各地块层面提出相应的针对水系、管网系统、雨水源头控制3个方面的排蓄系统、设施建设的策略。还要将这些不同层面的规划、技术、设施的实施策略进行社会、经济、制度的可操作性与建设时序的综合评价,与城市建设的实际发展过程紧密结合。最后优化组合形成符合不同城市自身实际的城市防涝规划近、远期建设体系,有步骤、有计划逐一予以实施。

同时在城市防涝改造的建设过程中,为避免强降雨不断的侵害城市,还需对雨涝风险发生的概率、情景、危害和损失程度等进行全面分析和评估。绘制城市雨涝灾害风险图,针对极端天气制定实时监测、综合分析、预测预报、信息发布和抢险救援等工作,建立预警机制与应急预案,提高城市、单位和个人应对雨涝风险、自主防涝减灾的意识,提前做好强降雨的应对准备,缓解和减少洪涝灾害带来的威胁和损失。

自古以来,城市择水而建,居民依水而居。水成为城市的生命血脉,伴随人类走过了几千年的历史。当前我国的城市化进程日益加快,城市建造的技术日新月异。然而面对日益恶化的自然环境,愈演愈烈的城市内涝灾害,严重警示人们在城市发展中,一定要注重自然、城市、人之间的和谐共生关系。古城水系营建思想中所蕴含的尊重环境、合理利用和保护自然水资源的历史经验,对建设绿色、生态、可持续发展城市具有长远意义。未来的城市内涝的防治将是一项长期而复杂的工作,需要在城市规划中,在城市总体、片区、地块各个层面重视城市水系的排蓄功能、雨水的源头控制、城市水循环系统的建立,时刻保持对科学和自然的敬畏与尊重,才能探索一条适合于中国城市的综合治水之路。

① 据住房和城乡建设部2010年在全国范围内对351个城市的调研结果,发现在2008年至2010年的3年间,全国有62%的城市都曾发生过内涝事件,内涝发生3次以上的城市有137个。(朱思诚,任希岩.关于城市内涝问题的思考[J].行政管理改革.2011(11):62—66);2012年7月21日,北京发生了61年来的最大暴雨。全市1.6万km2面积受灾,1.4万km2面积成灾,受灾人口190万,77人死亡,经济损失超百亿元(王乃岳,王茂林.北京“7. 21”特大暴雨灾害的舆情分析与有关思考[J].水利发展研究.2012(11):13-15)。

② 《管子·乘马》:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱,而水用足,下毋近水,而沟防省。”

1 吴庆洲.古代经验对城市防涝的启示[J].灾害学,2012(7):111-115.

Wu Qingzhou. Enlightenment from Ancient Experience Against Urban Waterlogging After Rainstorm[J].Journal of Catastrophology.2012(7):111-115.

2 李松涛.中国城市怎样摆脱内涝阴影[N].中国青年报.2011-07-04.

Li Songtao.How to Solve the City Waterlogging in China[N]. China Youth Daily. 2011-07-04.

3 任希岩,谢映霞,朱思诚,等. 在城市发展转型中重构—关于城市内涝防治问题的战略思考[J].城市发展研究,2012(6):71-77.

Ren Xiyan,Xie Yingxia,Zhu Sicheng,et al. The Research of How to Face and Solve the City Waterlogging in the Urban Development and Transformation[J]. Urban Development Studies. 2012(6):71-77.

4 张晓昕,王强,付征,等. 国外城市内涝控制标准调研与借鉴[J]. 北京规划建设,2012(5):70-73.

Zhang Xiaoxin, Wang Qiang,Fu Zheng, et al. Research and Reference on Foreign Urban Waterlogging Control Standards[J]. Beijing Planning Review, 2012(5):70-73.

5 黄泽钧.关于城市内涝灾害问题与对策的思考[J].水科学与工程技术,2012(1):7-10.

Huang Zejun.Problems and Countermeasures of City Waterlogging Disaster[J]. Water Sciences and Engineering Technology, 2012(1):7-10.

6 周玉文,余永鹰,李阳. 城市雨水管网系统地面径流损失规律研究[J]. 沈阳建筑工程学院学报,1995,11(2):133-137.

Zhou Yuwen,Yu Yongying,Li Yang.Study on the Loss Law of the Earth’s Surface Runoff in Urban Storm Sewer System[J]. Journal of Shenyang Architectural and Civil Engineering Institute,1995,11(2):133—137.

7 葛怡,史培军,周俊华,等.土地利用变化驱动下的上海市区水灾灾情模拟[J].自然灾害学报,2003,12(3):25-30.

Ge Yi, Shi Peijun, Zhou Junhua, et al. Simulation of Flood Disaster Under Driving Action of Land Use Change in Urb of Shanghai[J]. Journal of Nature Disasters, 2003, 12(3):25-30.

8 赵江,朱晓娟,朱富坤. 城市排涝系统规划设计探索[C]//2013城市雨水管理国际研讨会论文集,2013.

Zhao Jiang, Zhu Xiaojuan, Zhu Fukun. The Probe on Planning and Design of Urban Drainage System[C]// International Symposium on Urban Stormwater Management 2013.2013.

9 朱思诚,任希岩.关于城市内涝问题的思考[J].行政管理改革,2011,(11):62-66.

Zhu Sicheng,Ren Xiyan. The Research on the City Waterlogging[J]. Administration Reform, 2011(11):62—66.

10 吴庆洲,李海根.中国城市建设史的活教材——历史文化名城赣州[J].古建园林技术,1995(2):53-60.

Wu Qingzhou, Li Haigen. A Vivid Lesson in the History of Urban Construction in China——the Famous Historical and Cultural City, Ganzhou[J]. Traditional Chinese Architecture and Gardens, 1995(2):53-60.

11 杨宏烈.荆州古城水空间试析[J].华中建筑,1990(3):48-51.

Yang Honglie. A Study on Landscape Planning of Waterfront Space in Jingzhou Historic City[J]. HuaZhong Architecture, 1990(3):48-51.

12 焦仲堂.安阳市水利志[M].郑州:黄河水利出版社,2005.

Jiao Zhongtang. Anyang Chronicles of Rivers and Water Conservancy[M]. Zhengzhou: The Yellow River Water Conservancy Press, 2005.

13 孙富山,等.开封市志[M].北京:北京燕山出版社,2004.

Sun Fushan, et al. Kaifeng Chorography [M]. Beijing: Beijing Yanshan Press, 2004.

14 吴庆洲.中国古城防洪研究[M] 北京:中国建筑工业出版社,2009.

Wu Qingzhou. The Study on Urban Flood Control in Ancient Chinese Cities[M]. Beijing: China Architectural & Building Press, 2009.

15 赵敏华.绿色雨水基础设施的探索与实践[C]//2013城市雨水管理国际研讨会-论文集,2013.

Zhao Minhua. Studies and Practices on Green Stormwater Infrastructures[C]//International Symposium on Urban Stormwater Management 2013,2003.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】城水相依显特色,排蓄并举防雨潦——古城水系防洪排涝历史经验的借鉴与当代城市防涝的对策

规划问道

规划问道