作者:张依玫

进入8月,国内疫情已经平稳,开始“动态清零”,生活、工作开始步入正轨,只有无处不在的健康码、出入证、体温检测还在提醒着我们,在未来的很长一段时间里,我们可能要与病毒共存,适应这种“新常态”。回想2、3月份许多个不敢出门的白天和因思索而不眠的夜晚,仿佛已经是久远的记忆了。

疫情期间我常常想起一个研究生课上听过的案例——纽约的St. Paul’s Chapel。这座位于曼哈顿市中心的教堂1766年完工,是今天纽约最古老的建筑,也一直是众多曼哈顿上流阶层的祷告之处。911恐怖袭击中,与世贸中心仅一街之隔的教堂作为救援队伍中转休息的场所,也成为了纽约人的精神支柱。救援人员身上的钥匙和工具在长凳上留下了深深的划痕,成为911之后承载教堂当代意义最好的例证。当时刚刚接触遗产保护的我,第一次深切感受到遗产保护对当代社会的价值,尤其在灾难来临之时,文化遗产往往能够成为汇聚力量、凝聚人心的所在。

图/911恐怖袭击中,与世贸中心仅一街之隔的教堂St. Paul’s Chapel 来源:网络

而这次新冠疫情与我们所熟悉的灾难都不同,它限制了人们的流动与交往,许多遗产地因此关闭,人们开始逐渐习惯游览线上3D遗产地、观赏数字化的展品、在游戏中搭建城市地标、通过网络与朋友和同行交流讨论。承载着历史与情感的遗产地仅一屏之隔,近在眼前,但又遥不可及。虽然随着疫情的缓解,各地逐渐恢复开放,但遗产保护行业对于疫情的应对与思考,似乎不应该仅仅集中在封闭场馆、控制人流、加强日常管理等针对紧急状态的临时对策。遗产保护如何在“后疫情时代”继续发挥应有的作用,答案可能不会像St. Paul’s Chapel那么明确直接。“后疫情时代”的遗产保护可能意味着更为系统化的改变,使遗产保护与城市建设、可持续发展、社会公平等议题更为紧密地结合起来。

UNESCO World Heritage City Lab是在疫情背景之下,探讨城市遗产保护的一次线上培训。培训汇集了不同国家、地区几十名遗产保护从业者参与和分享案例。讨论分为三个主题:遗产地社区与生活质量、遗产保护与地方经济发展、历史城区的基础设施更新,重点是思考面对疫情应促使遗产保护管理做出哪些改变与革新。虽然培训更多地是在启发思考而不是提供标准答案,但在大家的分享与讨论中,一些线索也逐渐浮现,或许能够成为今后改变的方向。

城市历史景观保护方法

城市历史景观保护方法(Historic Urban Landscape Approach)是这次培训的基底。城市历史景观将城市视为“历史的长河中自然与文化不断层叠交互的产物,它不仅仅是城市中一个个单独的保护区形成的“孤岛”,而是包括了更广阔的城市背景及其地理环境。城市历史景观保护方法也同样强调,“城市是动态的有机体系。世界上没有一座‘历史’名城能够保留其‘原始’风貌,要想保护城市历史景观,就需要在城市这个大舞台的各种演员之间,首先是在管理城市的政府机构与在城市中运作的开发商和企业家们之间建立动态的战略联盟。”[1] 而疫情在城市内快速地传播,则从另一个侧面印证了城市各个部分之间动态的联系。每天新增病例的数量与位置不断提醒我们,城市内的流动与联系远远超出我们的想象。后疫情时代的遗产保护议程必须更加注重与城市可持续发展策略的整合。

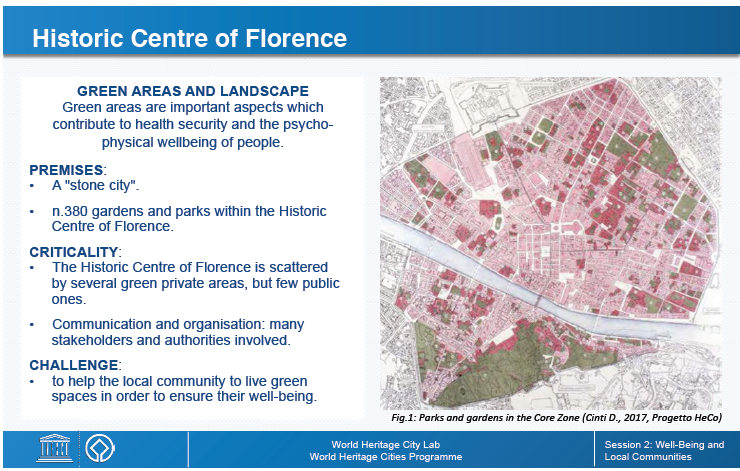

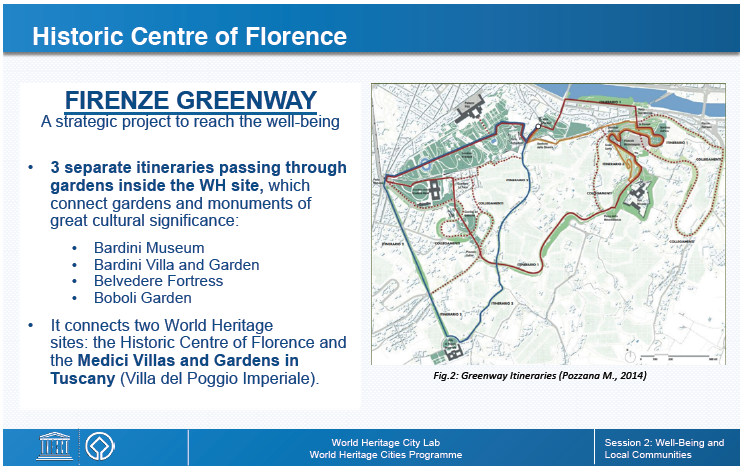

在讨论提升遗产地生活品质、经济发展和基础设施更新这三方面问题时,课程中也提到了一些与城市历史景观保护理念相契合的案例。例如负责意大利佛罗伦萨世界遗产地管理的演讲者就介绍了城市绿道项目。佛罗伦萨历史城区内有大量私人的花园,但缺少公共绿地,这一项目在市域范围内通过三条绿道将两处世界遗产地——佛罗伦萨历史城区与美第奇别墅(波焦帝国庄园)——连在一起,为城市创造了大面积的公共空间。项目甚至远远超过了历史城区的边界,而是从提升整个城市宜居性出发。绿道项目也加入了该遗产地管理规划之中。IUCN(世界自然保护联盟)在2014年发布的城市保护区导则(Urban Protected Areas – profiles and best practice guidelines)中也曾提出要在城市中打破“文化”与“自然”的界线,将自然环境与建成环境相融合,形成“城市海绵(urban sponges)”。

增强城市韧性

培训中另一个被频繁提起的词是“韧性(resilience)”。它一般被定义为“恢复原状的能力(the ability to bounce back)”。在城市的语境之下,韧性更意味着能够“恢复到更好状态(bounce back better/bounce forward)”的能力,或者说是持续应对自然与社会环境变化的能力。越来越多的遗产保护者意识到,我们需要将遗产地理解为一个更为复杂全面的系统。如果遗产地是在不断演变、适应、进化的,那我们追求的也不应该是过去某一个“原状”,而应始终面向未来寻求更好的状态。

这次疫情对于旅游业的冲击是众多遗产地所面临的共同问题。依赖旅游经济的遗产地居民承受了巨大的经济损失,甚至失去了生计来源。如果说仅仅是追求恢复原状,那么遗产保护要做的只是等待病毒消失,游客回升。但许多遗产地意识到,疫情之后的常态,不应再是人满为患的“原状”,过度依赖旅游业的脆弱发展模式在疫情下暴露无遗。在培训的许多案例分享中都提出:对于很多遗产地来说,疫情带来的经济模式改变意味着对投资者的吸引力降低,但对社区居民来说却更加有利,会有更多的空间与资源被动或主动地转向当地。因此应该考虑新的经济社会生态下城市遗产的使用方式,遗产地应该更加注重经济来源的多元化和服务对象的本地化,更多关注当地社区的参与和历史社区生活水平的提升。

遗产地社区

疫情让人们更加直接地意识到遗产保护的中心是遗产地社区中的人。城市中重要的公共空间,可能由于疫情改变了传统的用途,从重要的聚会、信仰、休闲、文化空间成为了医疗救助空间。疫情对于公共空间实体的影响是暂时的,但在公共空间用途改变的背后,很可能是失去了生计的摊主、手工艺者、街头艺术家。疫情对于这些遗产地“人”的影响,很可能是相当长期的。因此,许多遗产地管理者都建议,对遗产地居民提供不同形式的援助,帮助他们维持生活与传统行业,也是遗产保护的重要内容。

社区服务设施的重要性在疫情期间也格外凸显。与城市集中的大型公共服务设施,如大型商场、公园相比,社区内的菜站、街角商店、绿地,反而能够最为快速、便捷地提供生活必需品。最让我印象深刻的一个例子是一个网友拍摄的武汉中心医院旁、位于鄱阳街9号的一处优秀历史建筑,它同时也是一个兰州拉面馆,疫情期间一直为医护人员免费提供餐食。一幢社区里的历史建筑,不仅是提供公共服务的空间,也是给予社区居民信心的所在。因而,一些参与者提出,许多遗产地通过造价高昂的建设项目推动经济,但最后对于社区居民的生活却并没有实质的影响,今后真正应该做的是将更多资源用于社区小型的服务设施提升。

在世界许多国家,不同人群感染率的巨大差异都从侧面反映、或者说是暴露了社会各阶层、各种族之间的不平等。而历史城区的居民又往往是低收入人群,最易受到冲击。许多参与者都提到了遗产保护的目标之一应该是建设更为公平的社会。因此,提高遗产地的可达性与开放性,维持历史城区内廉价住房资源(affordable housing),避免快速的士绅化(gentrification)应是未来的目标。

信息技术

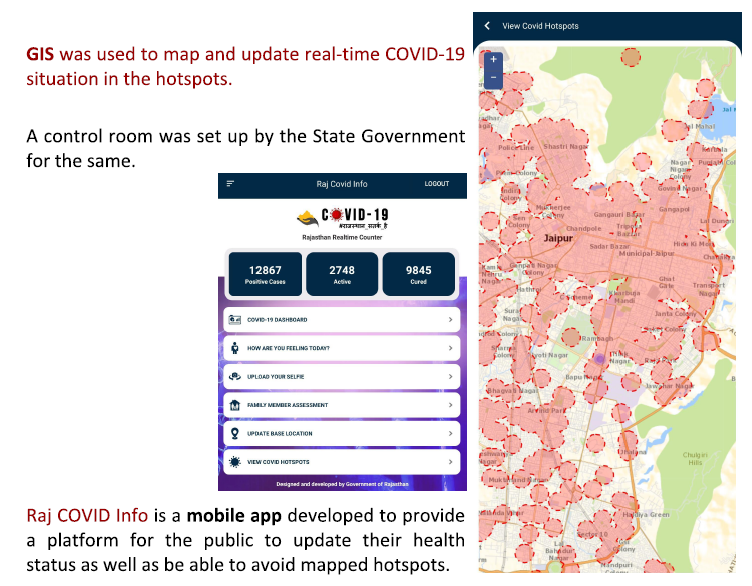

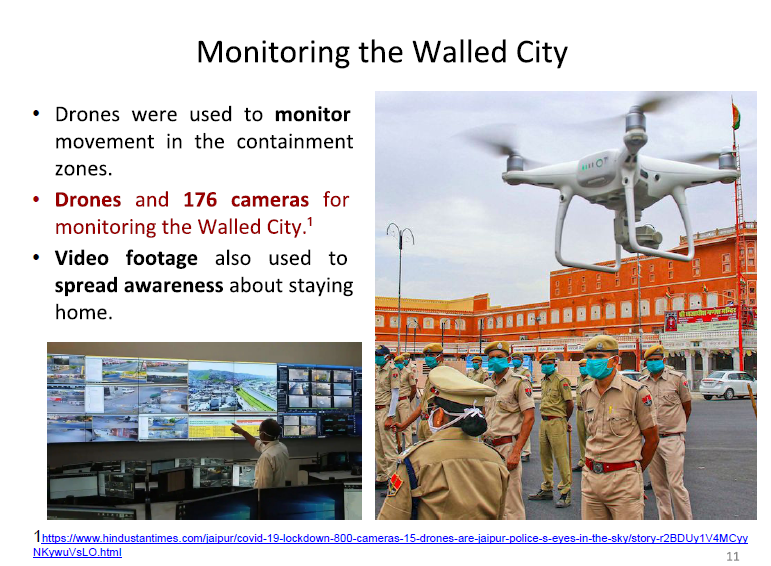

疫情也成为了各个遗产地使用信息技术提高管理能力的契机。例如印度斋浦尔古城,就通过GIS技术监控实时的疫情高发区,并通过无人机和摄像头对城区进行监测。

伊朗亚兹德古城是伊朗手工业的重镇,以出产高质量的手工艺品闻名。为了应对疫情对古城手工业的冲击,政府建立了网上集市支持地方产业,并以此为契机在网络上宣传遗产地。

图/伊朗亚兹德古城案例课件

国内各个遗产地逐渐开放后,也开始实行预约参观、人流量监测。各大博物馆、遗产地也纷纷推出了线上免费资源。

网络对于遗产地的管理方式和人们获取信息方式的改变是巨大的。许多遗产地都以疫情为契机,加强了对信息技术的应用,更加有效地管理遗产地。而在遗产地的展示、阐释上,网络也带来了更加去中心化、去权威化的呈现。即时的、个体化的内容越来越成为主流。

而在一个逐渐虚拟化的世界中,对于物质遗产和遗产真实性的讨论也可能会有全新的思考。

问题

最后想与大家分享一些培训课后作业中提出的问题。课程要求学员根据自己熟悉的遗产地思考这些问题,并互相交流。虽然国内管控得力,许多地方已经早早复工复产,但面对一场正在书写历史、改变历史的全球疫情,我想我们不能不经审视地回到原先的轨迹,思考这些问题,可能是创造更好路径的开始。

-

疫情对遗产地社区的哪些群体产生了怎样的影响?传统产业、公共空间的使用发生了怎样的改变?应该采取怎样的措施恢复社区活力?

-

疫情对于社区的经济活动产生了怎样的影响?对哪些行业的影响最大?哪些行业恢复的最快?疫情后的经济复苏如何带动遗产地的复苏?

-

紧急状态下如何保证遗产地社区的正常生活、生产?

-

应该制定什么策略才能保证在未来紧急状态下遗产地传统得以延续?

-

网络似乎是疫情期间基本的信息传播与交流的平台。它是否有不足?应该如何更好地利用网络?

-

疫情是否对于历史城市的功能提出了新的要求?对于城市基础设施的影响是什么?

-

疫情之后城市应该对于公共空间、人口流动、基础设施做出哪些改变?这些改变是否考虑了城市的历史风貌与价值?

-

城市遗产在新的城市愿景中应该起到什么作用?

课程简介

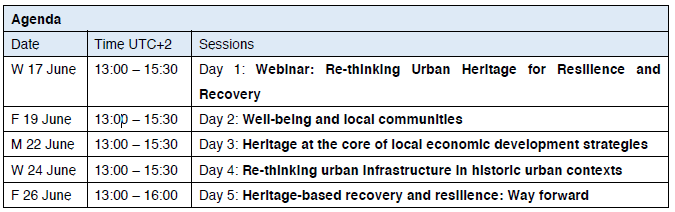

World Heritage City Lab是UNESCO与ICOMOS、ICCROM和IUCN共同组织的第一期线上培训,旨在反思世界遗产的挑战与实践,也在新冠疫情的背景之下反思如何将遗产保护纳入城市建设策略之中,重建更加可持续、有韧性的城市。

课程时间为2020年6月17号至26号,由五次线上分享组成。线上讨论之后有三次与主题相关的作业,参与者分为四个小组共同完成。

相关链接:

课程第一部分视频:http://whc.unesco.org/en/cities

ICCROM在线演讲系列:https://www.iccrom.org/resources/iccrom-lecture-series

注释:

[1] UNESCO,《历史名城,焕发新生——城市历史景观保护方法详述》

作者:张依玫

北京国文琰文化遗产保护中心综合三所规划师

北京外国语大学国际经贸专业 本科

宾夕法尼亚大学城市规划、历史保护硕士

清源–张依玫文章链接

*本期编辑胡玥,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):培训小记|和全球同行一起思考:后疫情时代的遗产保护

规划问道

规划问道