李名豪 肖 航 杜汝旭 芮宁静 徐 晔 中山大学地理科学与规划学院学生

指导老师:

郎 嵬 陈婷婷 陈定安 中山大学地理科学与规划学院副教授,中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院

版权说明:感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

2020年11月3日至5日,在中国区域协调发展与乡村建设研究院的支持下,研究小组在陈定安、郎嵬、陈婷婷老师的带队下一行7人前往梅州,对梅州的传统村落、历史建筑和生态环境采取不同方法进行测绘和数据采集,取得较好的成果。这次工作内容主要包括大黄村古村落、“椿森第”邹鲁故居、广梅创意园15号楼等建筑的测绘和数字化建档。

01.

大黄村及邹鲁故居简介

大黄村位于梅州市梅县区松口镇,地处梅江南岸,建村已有600多年,是著名爱国人士、中国农工民主党创始人丘哲的故乡,先后被评为“中国传统村落”、“中国美丽乡村示范点”。大黄村历史悠久,村内保存有一条清代古驿道,古驿道起于小黄渡口,经大黄渡至横东村,是昔日松口镇境内最主要的陆路通道。古村有许多码头。沿梅江南岸蜿蜒曲折的大小码头,不仅曾见证松口古镇“日暮千帆过,夜观万盏灯”的繁华景象,也曾见证“南洋古道”中广大客侨、客商往返于“海上丝绸之路”,具有重要的历史纪念意义。村内还有许多古建筑,如凤池公祠、少将第、松轩公祠等。本次测绘中,工作小组重点对大黄村古驿道及沿江码头展开大面积摄影测量,其结果将为探索流域(梅江)、古驿道对村民生产、生活的作用,梳理和认清乡村山水格局提供重要借鉴。

图1 大黄村码头

图2 大黄村古建

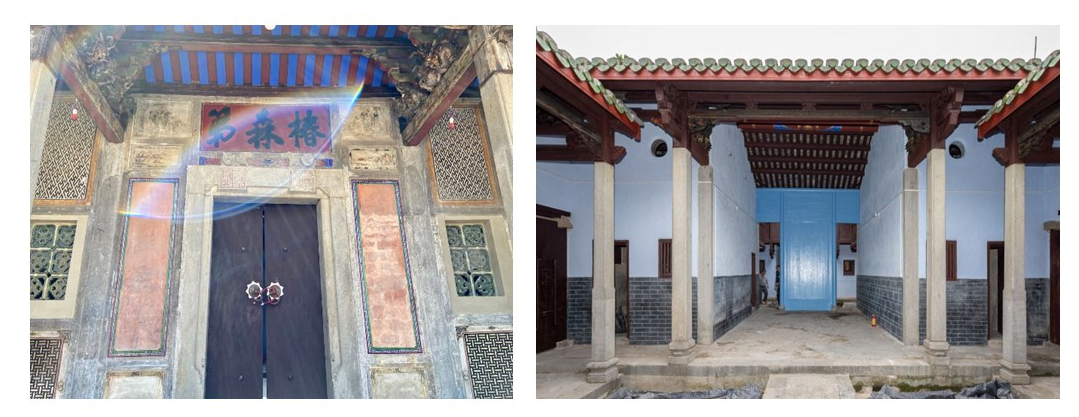

邹鲁是中山大学首任校长,是中山大学的创始人之一。“椿森第”为邹鲁故居,位于大埔县茶阳镇,距原大埔中学约500米。民国时期,邹鲁学成为官后,念其父母养育之恩,在其出生地“邹寿庐”原址上出资重建“椿森第”供其父母居住。“椿森第”门顶上的“天下为公”四个字更是孙中山先生手迹。关于故居的名字,“椿森”两字寄托着邹鲁先生对父亲的敬仰和感恩,“第”则是官邸的意思。

由于年久失修,“椿森第”的墙面、木屋架、门窗、楼梯等已经严重损坏,从今年五月下旬起,大埔县开始对“椿森第”建筑进行整体修缮,修缮工作目前仍在进行中。本次测绘工作将实现对“椿森第”内部与外部的精确三维建模,对“椿森第”的保护、修缮和管理等具有重要意义。

图3-4 “椿森第”外部(小组自摄)与内部

02.

项目简介

与传统测量技术不同,三维激光扫描技术可以直接得到真实物体表面的空间采样点,即点云数据,利用点云数据即可以重构三维物体表面。这种建模方法采用非接触式测量,速度快,精度高,真实感强,不受被测物体表面复杂度影响。[1]

与地面激光扫描相比,摄影测量主要采取上层区域数据,如建筑物屋顶,具有更高的平面数据采集率。仅通过地面激光扫描来记录被测物体的完整形状是不易的,特别是获取扫描器无法到达之处的数据尤其困难。因此,激光扫描与摄影测量的融合使用被广泛应用于建筑和文化遗产的三维建模中。[2]

在建筑测量方面,本此测绘工作综合运用三维激光扫描技术和倾斜摄影测量技术,对建筑进行从外部到内部、从地面到屋顶的精确测量,并实现数字化存档,为后续的古建修缮工作提供相应的数据支持。

项目使用的仪器包括:Trimble SX10扫描全站仪、大疆无人机MAVIC 2 PRO与Nikon照相机。Trimble SX10扫描全站仪用于获取古建内部点云数据;古建群、古建檐口以上部分的数据由无人机通过倾斜摄影进行测量;尼康照相机用于获取建筑内部以及外部立面的数据,是对扫描全站仪点云数据的有力补充。

图5 Trimble SX10扫描全站仪(小组自摄)

图6 用于摄影测量三维重建的Nikon D5600照相机(小组自摄)

03.

工作内容

三维对象的数据采集是测绘及模型重建过程的第一步,也是关键的一步,采集数据的精度和速度将直接影响三维对象数据的准确获取。

11月3日,陈定安老师带领小组成员抵达大黄村,使用无人机对大黄村(重点是古驿道及沿江码头范围)完成了大范围倾斜摄影测量工作,并使用照相机对村内重要古建、典型民居外立面展开测绘。

图7-8 小组成员在大黄村进行无人机倾斜摄影测量

11月4日,研究小组对邹鲁故居进行测绘。在陈老师指导下,小组成员使用Trimble SX10扫描全站仪对故居内部进行了精确的数据采集。由于故居内部结构较为复杂,工作小组在故居内部总共设置了21个测站,测绘工作持续时间约为9小时。为了实现对邹鲁故居全方位、高精度的三维建模工作,小组成员还使用尼康相机对建筑外部立面、内部墙体进行数据采集工作,使用无人机对建筑外部整体进行多角度、多方位的倾斜摄影测量。

11月5日上午,研究小组来到广梅创意园进行测绘工作,包括使用无人机对整个园区及周边环境进行整体倾斜摄影测量,并运用无人机和相机对区域地理环境模拟与智能决策研究院所在的广梅创意园15号楼(“区域地理环境模拟与智能决策研究院”由我院与嘉应学院地理科学与旅游学院在梅州市梅县区畲江镇广梅产业园联合共建)进行重点测量。

下午,研究小组前往梅县区白沙村和安和村进行测量工作,主要使用无人机对两个村子进行了大范围测量。下午六点左右,研究小组结束测量工作启程返回广州,并于晚上十点左右到达地环大楼并归还仪器,至此,第二次梅州测量工作圆满结束。

图9 小组成员操作Trimble SX10扫描全站仪

图10 小组成员采集古建外立面数据

图11-12 小组进行户外数据处理

04.

部分测绘成果展示

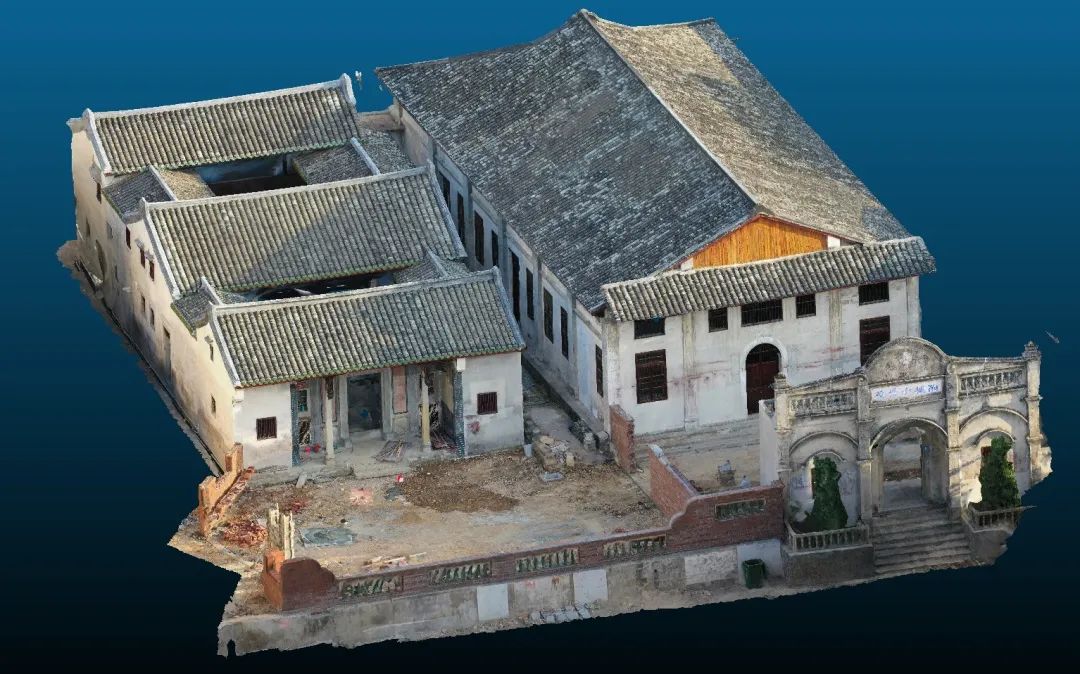

通过小组成员的专业处理,本次项目采集到的数据转换模型已初步完成。在无人机方面,项目小组通过对图片的整理及挑选,以及对图片的处理,重建出立体的三维模型。项目小组于梅州的无人机部分数据重建情况如下图:

图13 大黄村古建无人机重建结果

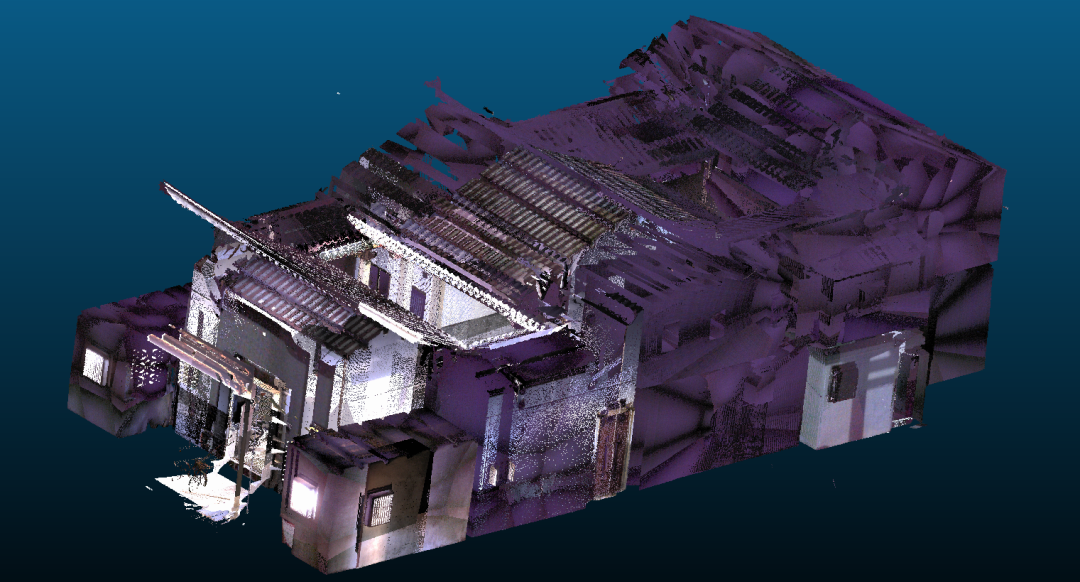

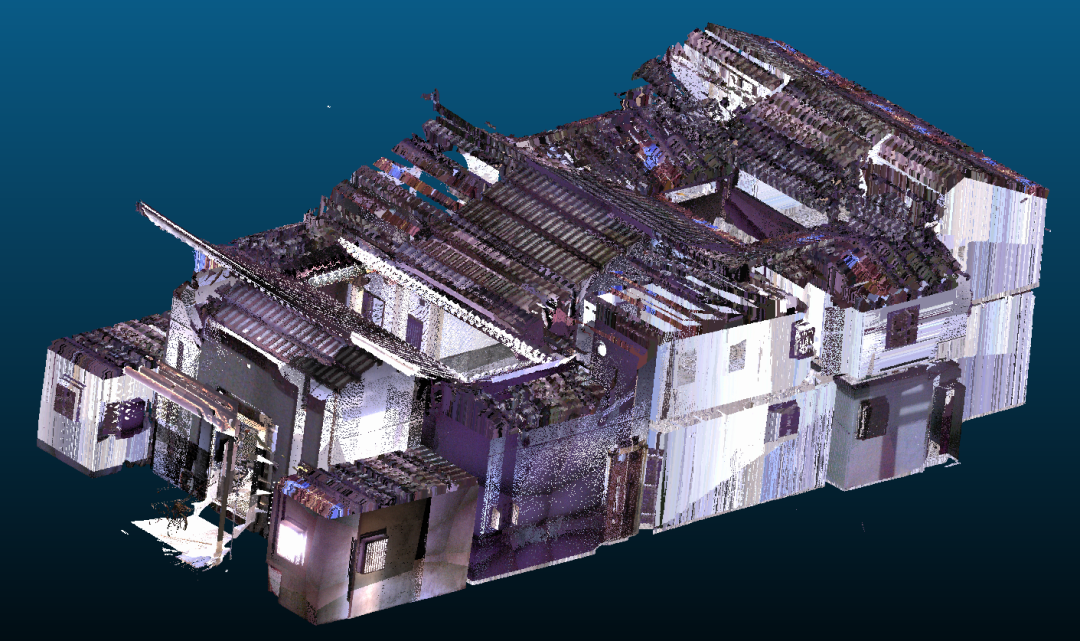

图14 邹鲁故居(右上)外墙无人机重建结果

图15 邹鲁故居(左)外墙无人机重建结果

图16-17 广梅创意园无人机重建数据

图18 广梅创意园中15号楼无人机重建数据

图19-20 安和村无人机重建数据

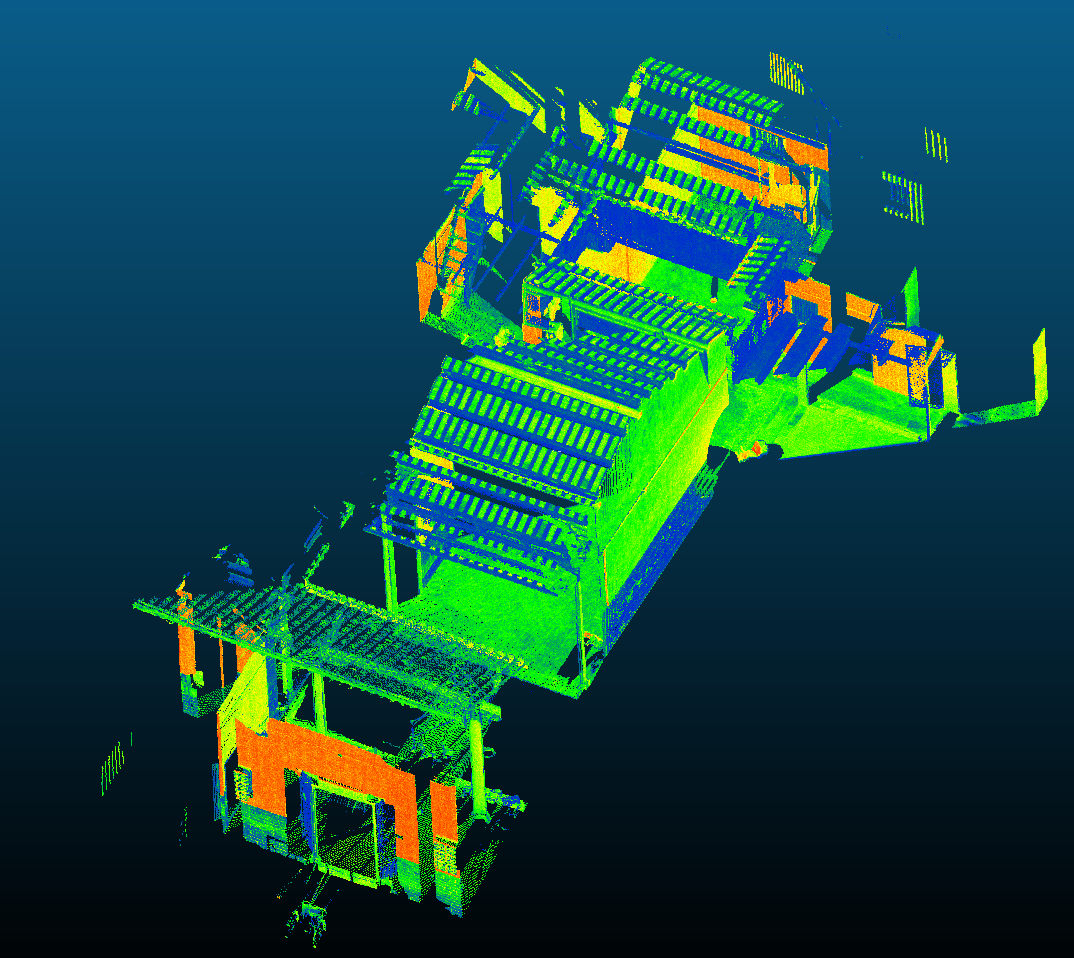

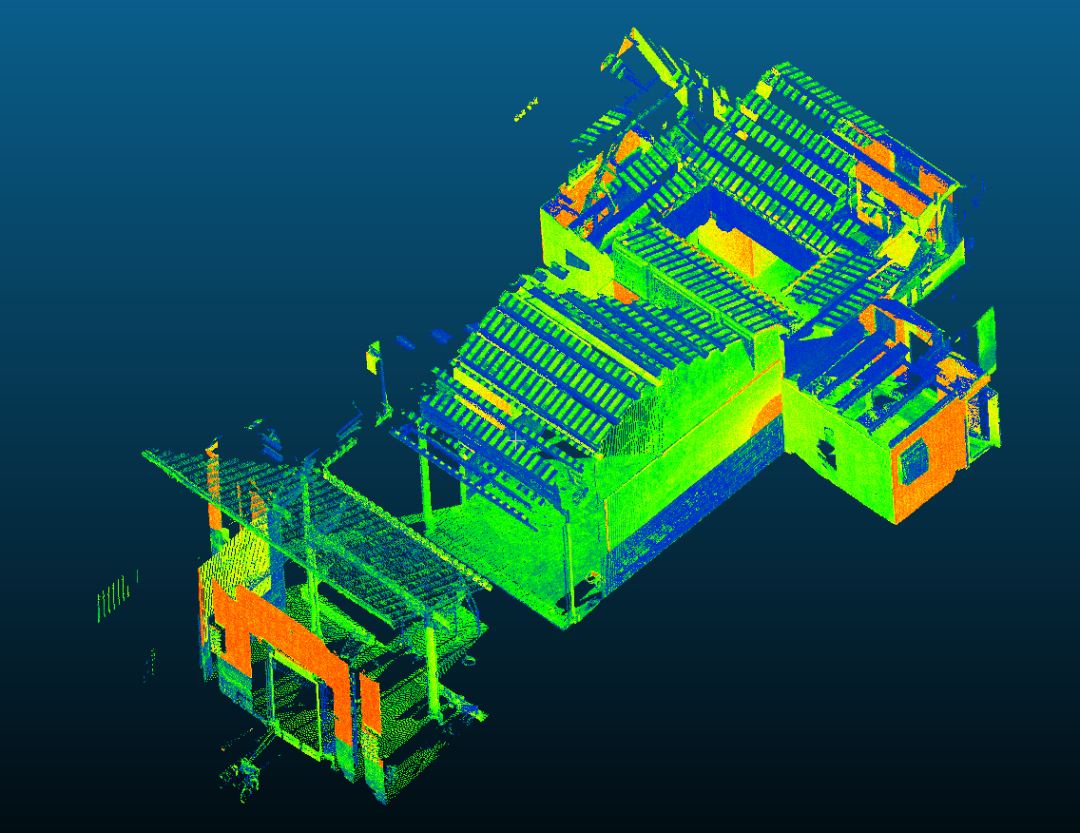

另一方面,在Trimble扫描仪收集的22个测站数据也同时进行处理。首先,由于测站与测站之间的数据没有坐标上的连接性,需要使用预先放置好的标靶球进行配准工作。部分配准工作如图所示:

图21 测站1号扫描数据

图22 测站2号扫描数据

图23 测站1号和2号扫描的结合(配准)后数据

上图(a)、(b)分别为测站数据,通过标靶球等具有特征的相同的点,将两个数据合成起来,合成情况如上图(c)所示。

此外,由于部分测站建立时间在晚上,房间内黑暗无光,Trimble扫描仪收集到的数据只有一种颜色,无法透过颜色辨别室内结构。为了更好的显示邹鲁故居的建筑结构设计,小组成员先分解邹鲁故居的大致结构(门、窗、墙壁、地面、屋顶等),通过小组成员自己编写的代码对结构进行颜色优化处理,邹鲁故居的真正面貌逐渐显现。

图24-25 Trimble扫描仪邹鲁故居数据颜色未优化(上)与优化(下)对比

总体来说,研究小组通过地面激光扫描仪扫描或数码相机拍摄获取各种数据,对所拍摄的图像进行处理,利用摄影测量生成点云,并通过积分方法将之与激光扫描仪点云合并。在高精度三维数据的基础上,通过三维建模和二维精细绘图,对研究现场进行准确、完整的文档化和显示[3]。

05.

总结与展望

在方法上,本次测绘工作综合运用Trimble扫描全站仪、Nikon相机对建筑内部与外部进行点云数据获取,同时结合倾斜摄影测量技术完成对古建筑的全方位、高精度三维建模,是现代测绘技术在古建筑保护应用中的一次突破性实践。

在应用意义上,本次测绘实现了对邹鲁故居、大黄村、安和村等重要古建、古村的测量和建模工作,兼具宏观与微观两种尺度,为古建筑保护修缮、古村落保护与开发都提供了重要的成果借鉴。特别是对于邹鲁故居的完整测量与建模工作,对邹鲁故居修缮工作推进、发挥故居红色革命宣传教育工作、缅怀邹鲁先生均有着十分重大的意义。

初审:李郇

审核:刘晔

终审:邓孺孺

◆ ◆ ◆ ◆

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

◆ ◆ ◆ ◆

欢迎公众投稿,投稿邮箱uisysu@163.com

请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

【珠三角】农村集体所有制与分散式农村城市化空间——以珠江三角洲为例

【研究】居民归属感、邻里交往和社区参与的机制分析——以广州市城中村改造为例

【共同缔造】南粤村庄(整治)规划博士生志愿活动:大山深处的公众参与

……

原文始发于微信公众号(城市化研究):梅州茶阳古建三维测绘与保护研究(二)

规划问道

规划问道