《美术研究》2020年第6期

艺术史领域的跨文化研究:评《跨文化的艺术史:图像及其重影》

孙 晶

通过在艺术作品和图像中追溯事物、自我和文化之三重投影来探讨不同文化之间的交织和互渗,是李军教授在新书中提出的“跨文化艺术史”的艺术史研究方法论。“跨文化艺术史”模糊乃至消解文化之间的区隔壁垒,跨越地域、学科及媒介的界限,从政治、经济、宗教等多重语境来审视、展现出艺术和图像本身的传播和演变,从多重视角重构出不同文化互动交流的景象,为艺术史研究开辟了新的研究路径和研究方法。

跨文化艺术史;李军;艺术史方法论;图像;重影

艺术史领域的跨文化研究

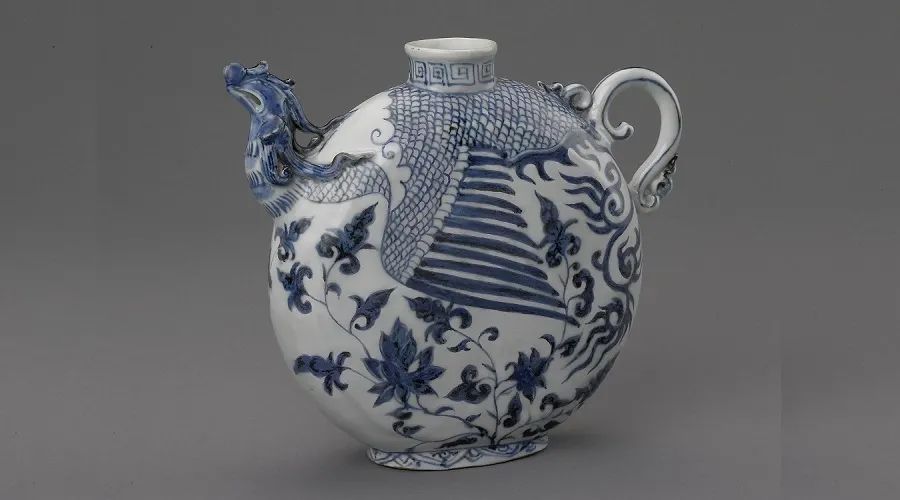

景德镇窑青花凤首扁壶 元代 首都博物馆藏

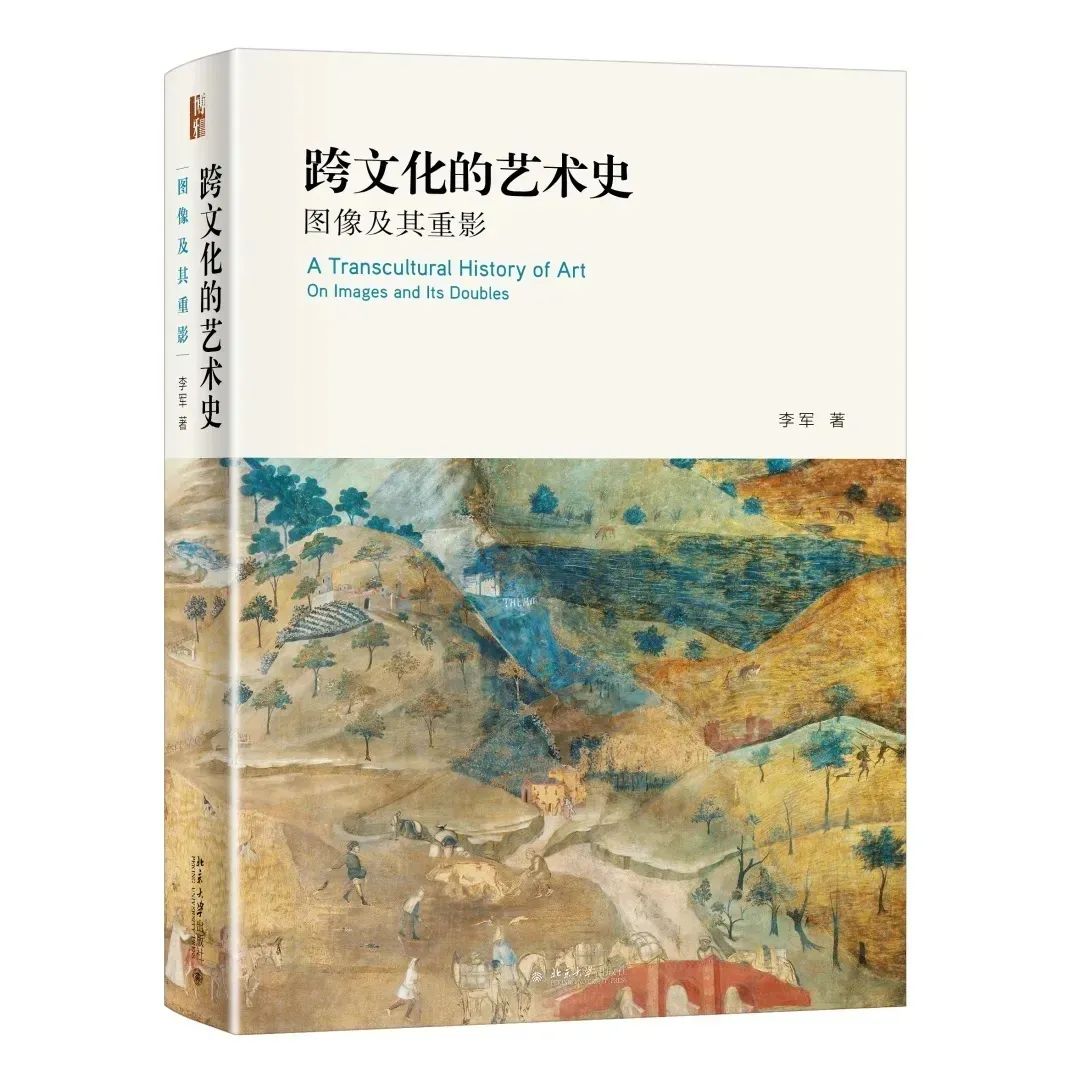

李军教授的新书《跨文化的艺术史:图像及其重影》是国内外艺术史领域中第一本以跨文化艺术史为题

的专著。英文书名A Transcultural History of Art: on Images and Its Doubles更为清晰地表述出该专著与传统艺术史研究和书写的不同。Transcultural(跨文化的/涉及多种文化的)一词不仅表明该专著的研究范围不同于传统研究单一国别史的艺术史,而且也与传统的跨文化研究(如cross culture, interculturality或multicultural等)不同。拉丁语词根“trans”有“穿越”“超出”“去那边”“到对面”等意思,这些词源上的意义就表明该专著的跨文化艺术史研究更侧重于跨越不同国家的界限,行走和穿越于不同文化之间,探寻艺术在不同文化之间流动和交互的历史。

这与此前的跨文化研究方法有很大不同。传统的跨文化研究(cross cultural research)首先在十九世纪发轫于人类学,随后扩展到心理学、社会学、管理学、政治学以及文化研究等方向,致力于探求人类文化的普遍性和多样性及其存在的原因。随着研究重点逐渐转向探讨多元文化背景下不同文化主体之间的关系,多元文化(multicultural)、文化间性(interculturality)、全球化(globalization)等概念相继被提出来分析不同文化之间的融合和互动的方式。然而值得注意的是,这些概念多以不同文化的独特性、各群体之间的区隔壁垒为假设前提,把文化看作是界限分明的场域,将个体限定于其民族文化的属性之内。德国哲学家沃尔夫冈·韦尔施(Wolfgang Welsh)在上个世纪末提出了跨文化性/跨文化主义(transculturality / transculturalism)的概念来描述当前跨文化交流的多样性,指出在当今世界不同文化之间存在着高度的联系,彼此相互渗透相互缠绕,编织成一张跨文化网络。在跨文化性的层面上所产生的高度文化多样性,不再通过清晰界定的文化并置而产生,而是同时表现出重叠和区别。因此,跨文化性的研究不再遵循地理或国家的限定,而是遵循纯粹的文化交流过程。虽然韦尔施的这一概念对此前的跨文化概念做出了修正和补充,但它对中心和边缘一视同仁的看法导致了对政治、经济、宗教以及多元社会的权力关系等状况和语境问题的忽视,难以从整体把握和还原跨文化交流景象。此外,韦尔施及其追随者多从文化哲学层面上关注当代全球化浪潮中的文化、生活、个人认同等现象,但对艺术史领域方面的跨文化研究缺乏相应的重视。

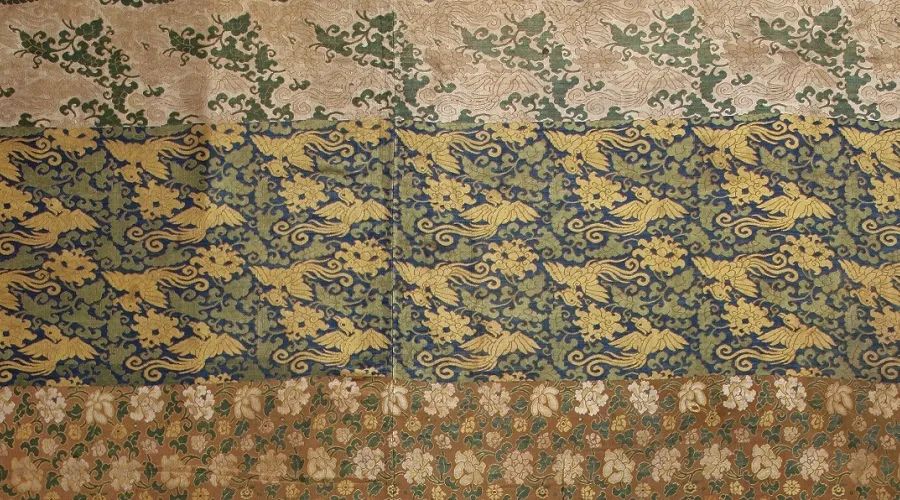

将跨文化研究应用到艺术史领域将打破传统研究中民族和地域的界限,涉及到不同文化之间的艺术交流、经济、政治、宗教和文化之间的交流等诸多问题,所以跨文化艺术史现已成为一个越来越值得关注的研究方向。但值得注意的是,与传统单一国别艺术史研究相比较,新兴的跨文化艺术史研究面临至少三个问题:第一、由于跨文化艺术史研究的对象是不同文化间一系列艺术方面的交流和互动关系,从何种立场和角度来进行审视就成为一个至为关键的问题。在此前的跨文化研究历史上,就因研究立场问题而存在不少误解和偏见,例如爱德华·萨义德(Edward Said)的《东方学》(Orientalism)就集中探讨过在西方世界里作为“他者”的东方形象。他指出,东方是西方世界想象中的一个概念,东方“有着自身的历史以及思维、意象和词汇传统,正是这一历史与传统使其能够与‘西方’相对峙而存在,并且为‘西方’而存在”。也就是说,在西方知识视野中,东方并不是一个自然而独立的研究对象,而是在西方主导的话语权中建构出来的对象,其中隐含了一种文化上不平等的西方自我优越感。即便跨文化艺术史研究的重心落在不同文化的艺术共同性方面,也会引发一个何为共同性的问题,即其中是否暗含了西方中心论。不可否认的是,传统的艺术史书写的确是从西方文化的视角出发的,对东方及其他文化的理解存在着偏见和误解。那么跨文化艺术史研究方法如何避免西方中心论,如何获得一种跨文化研究的平等文化观?第二、跨文化研究的张力还在于一方是阐释者当下的视角,另一方则是被阐释的图像的历史视角,如何克服研究者和他者之间各自的局限性,充分顾及到政治、经济、宗教、以及权力和等级等语境,从而进入到一个跨文化更大的视域当中也是跨文化艺术史研究所面临的问题。第三、由于跨文化艺术史研究所涉及到的研究对象和领域远超出传统单一国别史的范围,这就意味着在具体研究过程还需进行跨学科、跨媒介的建构,应将不同学科的研究方法以及传统艺术史研究所关注的绘画、雕塑及建筑之外的丝绸史、服饰史、瓷器史等物质文化史共同纳入跨文化的互动和参照视野,从而实现多向度、多元和多重视角来进行跨文化艺术史研究。

对于上述跨文化艺术史所面临的理论和实践问题,李军教授在新书中都做了充分而深入的探讨,为该领域的研究者提供了极有价值的启发。正如该专著的副标题“图像及其重影”所述,该书的跨文化研究首先从图像本质的思考入手,从古希腊、文艺复兴以及近现代对图像来源以及图像与世界、与画家主体之间的关系娓娓道来,指出“任何图像都是世界和自我的双重投影”,而自我的投影是更强烈和更具自主性的投影,并借此进一步提出研究跨文化艺术史的一个重要的出发点,即要追溯跨文化艺术史中的“图像中的世界、自我和跨越文化的图像自身传统的重重叠影”。这样一种溯本求源、关注图像本身的不同层面在跨文化交流和传播中的转变过程、投影和叠影,无疑就消解不同文化之间人为设置的界限,避免了跨文化艺术交流研究中的本土文化和他者文化的立场问题,将研究对象集中于跨越不同文化的艺术和图像本身的传播和演变,这为本书的研究奠定了一个重要基调。

关于跨文化艺术史的界定,李军教授首先指出当下学术界流行的多元文化主义、全球艺术史、比较主义等学说存在的问题。多元文化主义虽然旨在尊重不同群体的文化特性,但却与此同时强化了不同文化的边界,在实践中很有可能导致文化隔绝主义。全球化艺术史的愿景在于书写一部世界多元化艺术的历史,包容更多非西方的内容,但很难规避“人为的文化边界”。而且如果依然使用西方艺术史的传统研究方法和概念来书写全球化艺术史,很有可能会陷入一种新殖民主义的陷阱。对于当下流行的比较主义,李军教授指出虽然这一理论致力于超越欧洲中心主义,但在文化之间“划出了本来并不存在的清晰界限,反而重新陷入了绝对主义、本质主义甚至殖民主义的泥淖。”

在此基础上,李军教授提出了他对跨文化艺术史的理解,“即跨越事物、自我和文化之三重边界的艺术史;或者说,是在艺术作品和图像中追踪事物、自我和文化之三重投影的艺术史。”这一理解表明跨文化主义的实质在于跨越,跨越客体、主体以及不同文化之间的藩篱,并且探索的对象更关注于艺术作品和图像在这三重对象上的体现、阐释及其影响。也就是说,从世界各国家和地区的艺术交流史的角度来看全球化的艺术史,关注艺术作品和图像如何在不同文化之间建立起跨越时间和空间联系,在事物、自我和文化中有着怎样的解读和阐释等角度来进行反思。李军教授所提出的这一研究方法突破了此前包括韦尔施在内的诸多跨文化研究概念和研究方法,为未来的世界艺术史的书写提供了新的视角和思维方式。

诸神之宴 1514-1529年 乔凡尼·贝里尼与提香 布面油画 美国华盛顿国家美术馆

时间与空间的跨越:丝绸之路上的文艺复兴

李军教授在这本书中展现的个例研究从13-16世纪意大利与中国的跨文化艺术交流开始。在传统观念中,文艺复兴和丝绸之路是两个完全不同的概念。陆上丝绸之路多被认为是一个东方的古老概念,其研究范围多围绕中国、中亚和西亚,而止于波斯。而文艺复兴则被看作是西方现代社会的起源,无论是从瓦萨里的《名人传》还是到贡布里希的《艺术的故事》,这一观念都被展现为一个与旧时代决裂而致力于恢复古典艺术荣耀的复兴,是一个发生在西方内部的变革,其研究多限定于西方文化和艺术。艺术史家们即便谈到文艺复兴艺术的影响,也多集中于文艺复兴艺术的传播对世界其他地区艺术和文化的影响,很少会反观这一时期外来文化对西方世界的影响。但近年来,越来越多的研究揭示了在早期现代东西方不同文明之间实际上有着千丝万缕的联系,而世界呈现出今天的全球化离不开早期的这些跨文化之间的联系。李军教授首次将丝绸之路与文艺复兴联系起来的个例研究就为这一领域的研究提供了非常有价值的启发。

先从一个典型的西方艺术案例谈起。《从东方升起的天使:阿西西圣方济各教堂的图像程序》一文将阿西西圣方济各上教堂壁画的绘制分为两个阶段,从圣方济各修会与当时教会的冲突、约阿希姆主义及中世纪晚期历史神学的变革等角度分析和解读壁画的绘制,揭示出图像与文本、图像与图像之间的关系、图像布局、图像空间所蕴含的宗教和政治观念以及意识形态含义。通过结合《新约》《旧约》题材和神学文本,分析阿西西上堂不同层次之间图像的对应关系,指出上堂图像不仅复兴了古代晚期的图像传统,并承袭了12、13世纪神学思想的成就,表达出方济各会内部的一些观念。这些新的阐释在阿西西圣方济各下教堂的图像中得到进一步印证。

阿西西圣方济各教堂的故事并没有自此结束,李军教授从一个更为宏观的东西方互动语境中来探索阿西西方济各教堂朝向和图像装饰的意义,指出这与方济各会向东方传教的使命有着密切联系。通过在蒙元帝国所开创的世界性文化互动情境下,对新圣母玛利亚教堂西班牙礼拜堂壁画中的“蒙古人”“多明我会”等主题进行分析,李军教授指出这些主题强调了欧亚大陆上蒙古的军事和政治力量对于基督教传播的意义以及基督教向东方传教的网络。在此基础上,通过梳理波斯的地理位置、多明我会的传教网络,指出布鲁内莱斯基为佛罗伦萨鲜花圣母大教堂所设计的穹顶与波斯建筑艺术有着深刻渊源,因此,李军教授提出,欧洲文艺复兴并不是一个单一文化的复兴,而是一个发生在“丝绸之路上的一次跨文化的文艺复兴”。

那么丝绸之路上的跨文化交流是如何来进行的呢?李军教授先从十幅中西古代地图进行分析。地图是反映不同文化对世界认知的重要表现形式,然而地图学界长期以来的研究多从数学和定量入手,将地图作为反映现实世界的一种科学方式来研究,而忽略了地图作为文化建构的功能。第三章《图形作为知识:四幅中国地图的跨文化旅行》以艺术史的研究方法来探究《华夷图》《禹迹图》《大明混一图》《混一疆理历代国都之图》如何呈现出“一个知识生成、传递和演变的客观历程”,尤其在此过程中所体现的辗转流变的跨文化过程。第四章则从六幅西方地图的角度来分析地图中图像的语言,结合传统丝绸之路、中国明代的海洋探索、欧洲航海大发现等跨文化旅行语境,揭示出这些地图之间的联系,并追溯它们的图形形式在制作层面上所呈现出来的跨文化过程,指出“东西方是一个整体,而地图则是东西方彼此互动、跨文化交流的深刻表征”。

对丝绸之路上的跨文化文艺复兴进行更为深入的研究是接下来的三章:第五章《犹如镜像般的图像:洛伦采蒂的<好政府的寓言>与楼璹的<耕织图>》、第六章《图式变异的逻辑与洛伦采蒂的“智慧”》和第七章《蠕虫与丝绸的秘密》。这三章都集中于探讨十四世纪锡耶纳画家安布罗焦·洛伦泽蒂(Ambrogio Lorenzetti,活跃于1319-1348年)在锡耶纳市政厅中创作的三幅湿壁画。十四世纪的锡耶纳是银行家和商人聚集的中心,具有广泛的国际商业往来,并在意大利文艺复兴艺术发展中有着重要地位。城市中心最重要的建筑——锡耶纳市政厅中,洛伦泽蒂的三幅壁画体现了锡耶纳共和国对公平和正义的城邦统治的向往。李军教授对西方主流的研究成果进行了详细的梳理和分析,指出从政治哲学角度进行的研究过于强调图像的政治寓意,而忽略了图像自身的逻辑;而从西方中心主义出发的研究,则将这一文艺复兴早期的重要作品完全解读为西方古典的复兴,却忽略了这一时期的跨文化交流语境。在此基础上,李军教授从具有方法论意义的研究范式方面提出了三个层面的质疑,并从一个全新东西方跨文化交流的角度提出了新的阐释。

这一阐释从第五章开头所提出两幅极为相似的图像出发,即洛伦采蒂的《好政府的寓言》中的农耕场景和楼璹的《耕织图》。在考据南宋楼璹的《耕织图》以及后世一系列的摹本(拓本、木本、纸本或绢本等)的基础上,李军教授从图像系统、中原和江南的农耕文化的角度以及蒙元帝国在帝国政治理想和经济发展的语境下,来重新解读南宋时期楼璹《耕织图》在元代的推广和流传。在此基础上,再以蒙元帝国发动横跨欧亚的远距离战争,欧亚大陆的广袤空间为背景,将《耕织图》与洛伦采蒂的《好政府的寓言》联系起来,开辟了新的想象空间。

在对二者进行对比分析之前,李军教授首先总结出《耕织图》系统自南宋至明清时期在图像辗转传抄过程中图式发生的四种类型的变异,包括图像细节的变化、构图的异同和图像的保守性等方面。在此基础上再反观《好政府的寓言》,李军教授指出上述在中国绘画系统中出现的四种类型的变异无一例外都出现在这幅意大利文艺复兴早期的壁画当中,也就是说洛伦采蒂的作品也遵循了这一图像图式变异的逻辑。那么,这样一个来自遥远东方的母题或图像是如何传播到意大利呢?对此,李军教授从洛伦采蒂在同一时期创作的一系列绘画开始分析,指出他作品中的一些要素围绕着与东方有着各种联系的方济各会来展开,图像中的蒙古人形象与这一时期在意大利画坛出现的东方主题和蒙古主题有密切关系。洛伦采蒂的《方济各会会士的殉教》在构图和图式方面与拉施德丁的大不里士抄本《史集》之间的相似性,表明东西方存在着循环往复的文化交流。

将这幅壁画所代表的意大利文艺复兴与连接东西方的丝绸之路进一步联系起来的是第七章中对《好政府的寓言》中人物服饰细节的分析。李军教授从图像自身的逻辑出发,结合当时的方济各会神学语境,以及丝绸伴随蒙元帝国的扩张而在欧洲复兴的时代背景,对东墙上九位舞者丝绸服饰及其蠕虫和飞蛾图样做出阐释。通过分析丝绸在宗教活动中使用的意义和价值,并重新审视洛伦泽蒂在《好政府的寓言》《好政府的功效》《坏政府的寓言和功效》中的女神形象,李军教授提出这是“‘和平’的三位一体,更是‘丝绸’的三位一体”,在这一意义上“丝绸不仅把锡耶纳九人厅的三个墙面有机连接在一起,更把锡耶纳与外在世界连接为一个整体。”李军教授还注意到东墙的乡村风景中描绘港口城市的细节,这进一步体现了文艺复兴早期锡耶纳通过地中海、伊斯兰世界,从而与蒙元帝国主导的整个欧亚大陆的紧密贸易和文化联系。也就是说,欧洲文艺复兴时期的艺术变革并不是单纯发生在西方内部的事,而是与当时欧亚大陆内部经济文化宗教互动有密切联系。

至此,李军教授以意大利文艺复兴早期的三幅壁画为出发点,重新勾勒出东西方通过丝绸之路而进行的艺术交流,不仅在地理意义上,而且在文化和观念意义上,将东西方,欧亚大陆连为一个整体。李军教授的研究视野使得丝绸之路不再是一条流淌到沙漠之后就逐渐干枯了无踪迹的河流,而是延绵不断没有终点,一路不断有各种文化融入进来。

这一系列的个案研究对于跨文化艺术史研究而言有至少三点重要意义。第一,从跨文化艺术史研究方法的角度而言,并没有抛弃自我的本土性视角或他者视角,而是将两者不断融合,将跨文化研究看作是一个不断在自我和他者文化之间的往返运动。从东方看西方,然后从西方看东方,这样反复地、交互地审视便形成一种更为复杂的交互解释。这种频繁的交互参照和反思,就使得所研究的对象更具有跨文化性。此外,对东西艺术交流的研究案例并不限于中国和欧洲,而是通过古老的丝绸之路这一起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代路上商业贸易路线为线索,将沿途不同文化之间的交流贯穿起来。第二、将始于意大利的文艺复兴放入丝绸之路上的跨文化交流语境中来重新审视和考量,指出丝绸之路所带来的不仅是商贸活动,更带来了多元文化的碰撞和交流,是物质文化和技术的交往,从而促进了意大利的文艺复兴,因此文艺复兴本质上是一个跨文化的文艺复兴,这就打破了传统东方与西方、古代与现代、丝绸之路与文艺复兴之间的界限,将之还原为一个彼此共存、频繁互动的交流网络。第三、关注那些在文艺复兴时期与其他文化进行相互交流、影响的艺术作品。将时间和空间的概念相交叉,在时间方面关注遥远的历史,关注东西方发生交流的时期,在空间方面则关注丝绸之路,将两者相结合,重新构建出历史的深度和厚度。

青花双鱼牡丹纹瓷盘 元代 湖南省博物馆藏

媒介与学科的跨越

在这本新书中,李军教授将跨越媒介作为探讨跨文化艺术史的另一层面。他认为,当一种艺术形式从一种媒介转化到另一种媒介时,这种艺术形式就因艺术家的主体性(“艺术意志”)与新媒介的物质性(“艺术潜质”)相互磨合调试过程中,产生新的意义。他对此进一步阐释,“从表面上看,艺术形式在一次又一次的媒介转换中,犹如影子生产影子,创造出一层又一层的重影,但每一层重影并不虚无,而是物质性的存在。一方面是新媒介的物质性为新的艺术创作提供了前所未有的潜质和可能性;另一方面则是艺术意志为这种潜质和可能性的实现,提供了非此不可的能动性保障。二者之结合,即艺术创作过程中的‘媒介竞争’——实为实现于媒介层面上的艺术意志的竞争。”由于艺术形式在媒介之间的转换依然是一种物质文化现象,因此李军教授也将艺术史研究的这一诉求归为跨文化艺术史研究的范畴。

在这一部分主要有三个个案研究,包括释读宋画《后赤壁赋》中的赋文与场景之间的张力结构,梁思成、林徽因的建筑史新观念与诗歌和文学之间关系,以及沈从文的文学、绘画和学术三方面跨媒介文化实践,其中所探讨的艺术形式跨越了诗歌、绘画、文学、建筑等不同媒介。以第八章《视觉的诗篇:传乔仲常<后赤壁赋图>与诗画关系新议》为例,主要探讨现藏于美国纳尔逊·阿特金斯博物馆的宋画长卷《后赤壁赋图》中画家在与原赋文的诗意竞争过程中所建构的视觉意蕴以及诗画之间的对应和张力。关于诗文与绘画之间的密切关系,中西艺术批评中都有不少探讨。十八世纪德国启蒙运动中非常重要的艺术评论家莱辛在《拉奥孔》一书中也曾详细分析过。在莱辛看来诗与画首先在媒介方面不同,绘画用颜色和线条为媒介,是“自然的符号”,通过同时并列表现空间中的形状和颜色,而诗以声音和文字为媒介,是“人为的符号”,利用时间的先后延续来表现事物。其次,诗与画的题材不同,绘画适合表现静态的事物,或者表现动作中孕育最丰富的瞬间,而诗适合表现动作,或表现具有时间延续性的最生动的感性形象、人物的思想情感和故事的情节。最后,从观众的接受感官来看,绘画通过人的视觉来观看,因为眼睛可以把绘画所反映的空间的排列摄入眼帘,而诗的接受方式主要是记忆和想象,因为它是通过语言和声音来表现时间的先后延续。与古罗马诗人贺拉斯提出的“画如此,诗亦然”的观点不同,莱辛的论述指出了表现时间艺术的诗和体现空间艺术的绘画和雕刻等媒介的差异。在中国艺术批评中,常被提到是唐代诗画家王维以“兴会神到”的方法来创作山水诗和山水画,成为后人关于“诗中有画,画中有诗”的典范。方闻也曾从诗、绘画以及书法的角度分析文字和图像之间的关系,指出“在绘画史上,山水画到了南宋末年,已能全部掌握形似与空间处理的技巧。”

对于南宋山水画所反映出的诗画关系,在李军教授的这篇文章中则有了更为深入的探讨。该文首先从两篇赋文《前赤壁赋》和《后赤壁赋》入手,分析二者之间叙事结构、意境上的不同,由此探讨画面的九个场景和三个叙事段落,提出了新的见解,即第一段落预设了儒家的视角,第二段落预设了释家的视角,而第三段落则体现了道家和仙人的逍遥神游视角。从题跋印鉴和文字考据对画家、收藏家以及创作年代进行推测,李军教授指出这幅长卷应当是南宋时期所作。在图像方面,李军教授认为该画卷与李公麟式仿古风格相似,并指出该画卷用画意的方式来表现诗意是延续了北宋院画的传统、画中背影人物则体现了南宋院体画的格套和惯例,而画中的一些风景细节则表明它是早期宋画和元代文人画两个传统中的过渡。李军教授从一个跨文化、跨媒介的研究角度重新审视这幅宋画的价值和意义,画家用绘画所特有的视觉方式将赋文中难以表现出来的内容创造性地表现出来,这也是该画卷成为中国美术史最伟大的绘画作品之一的原因。也就是说,画家用绘画的语言“每一种艺术媒介在表述艺术形式的同时,也表述了它自己。”这幅《后赤壁赋图》虽然以赋文为基础,即以绘画的媒介来表现诗,但其表现内容却超越了诗,表述了它自己。

褐色地鸾凤串枝牡丹莲花纹锦被面 元代 隆化民族博物馆藏

研究范式与作品属性的跨越:可视的艺术史

在进行一系列个案研究之后,这本书的最后一编又重新回到对艺术史方法论的探讨,与前言部分形成呼应。对跨文化艺术史的思考不应仅限于研究范式或理论,还应涉及到艺术作品本身的视觉和物质文化属性。这一思考在李军教授于2018年策划的两个大型国际展览中得到了很好的呈现。第一个展览是在湖南省博物馆展出的“在最遥远的地方寻找故乡——13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”,获得了学界、博物馆界和公众的广泛好评,同年在重新策划、更换展品之后在国家博物馆以“无问西东:从丝绸之路到文艺复兴”的主题再次展出。

在第十七章《寻求可视的跨文化艺术史》中,李军教授讲述了策划展览的深层理念、学术诉求和艺术表达,这些都与他对跨文化艺术史的思考和研究有着密切联系。在法国吉美博物馆和美国哈佛大学做研究过程中,他发现很多艺术和文化现象背后都隐藏着与东方世界的关联,“中世纪晚期艺术的变革并不单纯是西方世界内部的事务,而是同时与东方之间存在着密切的经济、文化、宗教上的互动。”关于丝绸之路,他认为不应当“像一条流入沙漠的河流,流着流着就慢慢蒸发了,最终踪迹全无”,而是“进入了地下的暗流,从而与当地人的生活融为一体;或者它继续于地下潜行,最终到达了它的目的地——罗马、意大利或其他地方,只是我们不了解它的真正轨迹,以及它所造成的影响和改变而已。”这两个展览实际上就把这条或隐或现的丝绸之路通过实物展示的方式清晰地重新勾勒描绘出来,把东西方之间相互交往、循环往复的交流以故事的形式讲述出来。这不仅要求策展人具备广阔的视野和深厚的研究背景,还要求有涉及国内外诸多博物馆和收藏机构的经典展品,并以视觉化的方式呈现展品的内容和研究成果,使展览同时具有学术性和趣味性。

例如在湖南省博物馆展览开场处展示了广东新会博物馆收藏的木美人和枫丹白露派画家绘制的《加百列·埃斯特和她的妹妹》两幅作品。两幅画中女子的相貌极为相似,然而中国这两个明代木板油画上的女子又身着汉式襟衣,曾被安置在一座妈祖庙中。这样的一种并列展陈方式,就会引发观众进行思考,其中涉及到很多可值得研究的跨文化艺术史议题,例如这两幅木美人油画是如何受到西方绘画影响而创作?画家如何理解和阐释他者文化?在模仿和挪用过程中,如何受到当下语境的影响而进行本土化处理?这两幅油画的功能如何发生改变,如何与妈祖信仰相联系?它们反映了怎样的东西艺术交流?诸如此类的问题都是值得人们来进一步研究的。从这个意义上而言,李军教授策划的展览本身就成为一部“可视的艺术史”,不仅使观众与之发生共鸣,并引发思考,促进学术发展。

宝座上的圣母子 约1335年 保罗·委内齐亚诺 意大利威尼斯美术学院美术馆藏

结 语

关于中西文化研究,宗白华先生就曾说过,将来世界新文化一定是融合中西两种文化而形成的,而这样融合东西文化的事业,中国人来做更为合适,尤其考虑到文字语言的因素,中国人吸收西方文化比西方人理解中国文化更为容易,而且中国人天资本极聪颖,中国学者心胸思想更为宽广,应该可以做出更大贡献。李军教授的新书《跨文化的艺术史》无疑就印证了这一观点。这本书以图像及其重影为研究对象,跨越了文化之间的藩篱和界限,从政治、经济、宗教等多重语境来审视、重构不同文化之间的交织和互渗关系,开辟了研究中西艺术交流的新途径,提出了跨文化艺术史研究的新理论和新方法。以此为基础开展艺术史研究,避免了从偏狭视角来理解他者文化,避免了依赖本土视角来解读其他文化的艺术,从而实现语境的转换,形成对话和交流,并促进不断发现和阐发,开辟出新的道路重新审视人类艺术史的发展。

李军教授的新书让人读来不忍释卷的一个原因,也是因为他的研究使文物不再是高高在上的殿堂里的艺术;在他笔下,原本冷冰冰的研究对象变成一个个可以讲述的故事,抽丝剥茧,娓娓道来,从而让读者产生共鸣,畅意徜徉在东西方源远流长的文化和历史当中。

图片均来自网络,本次发布版本略有改动。

孙晶,清华大学人文学院哲学系教授。

相关链接:

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨艺术史领域的跨文化研究:评《跨文化的艺术史:图像及其重影》

规划问道

规划问道