李 军 主编

作 者

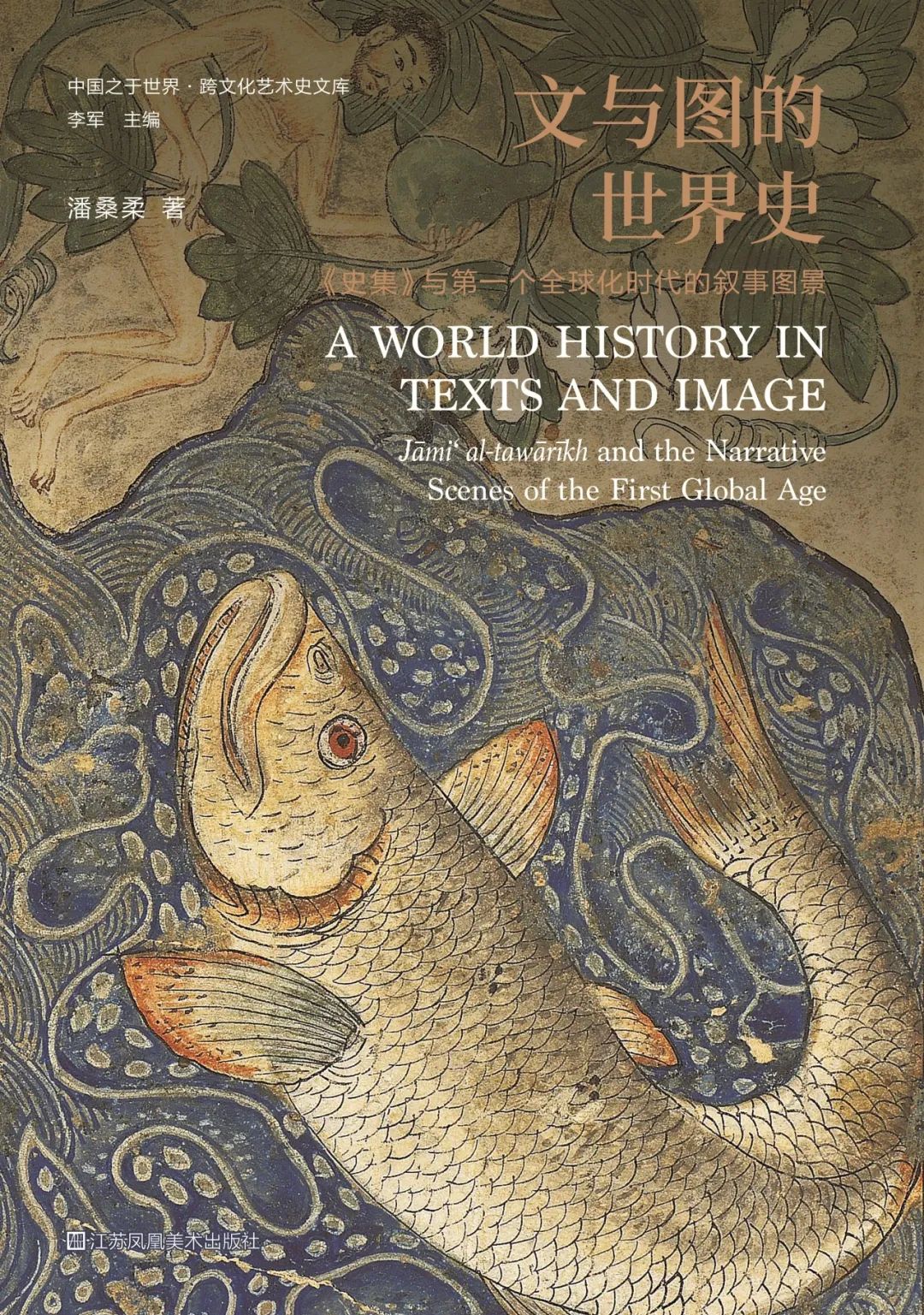

文与图的世界史

内容提要

第一部真正意义上的世界史著作是如何诞生的?书中的世界与今天又有着何种关联?

13—14世纪,伊利汗国统治下的伊朗不仅见证了欧亚大陆内部空前繁荣的人员流动、商贸往来、科技与知识传播及艺术交流,更积极参与其中。在这一背景下,《史集》卷二《世界史》应运而生,成为伊斯兰史学与细密画艺术的重要里程碑。

本书聚焦现存最早的阿拉伯语和波斯语《史集·世界史》插图抄本,围绕其中五部区域和民族史,探讨其多重文本来源与写作逻辑,并深入分析其中的细密画插图如何吸收并转化中国绘画传统,进而勾勒出“第一个全球化时代”波澜壮阔、多元共存的世界图景。

序言

潘桑柔

这项研究始于一个偶然的发现。2019年初,在撰写硕士毕业论文时,为了验证尤吉斯·巴尔特鲁塞提斯(Jurgis Baltrušaitis)、奥托·帕赫特(Otto Pächt)等艺术史家反复谈到的一个观点,也就是完成于意大利热那亚的《考卡雷利抄本》(Cocharelli Codex)中的部分插图模仿了“波斯细密画的视觉效果”,我首次将目光投向了13—14世纪的西亚,并发现了一些奇特的现象。在一部1314—1315年间完成于伊朗大不里士的阿拉伯语抄本中,出现了一大批看起来既熟悉又陌生的人物形象——他们身着右衽外袍,腰束革带,头戴冕旒或幞头,或坐或卧,并摆出很多令人无法理解的体态和手势。最典型的案例出现在第9v页,在两名拱手肃立的男子的胁侍下,一名席地而坐的男子正将左手举至与左耳齐平的高度,手肘曲起、内侧外翻,大拇指和小拇指分别向两侧伸出,其余三指在手心内并拢(参见第一章图1.8)。他的右手则呈自然张开状,放在支起的右膝上。

在困惑的同时,我逐渐意识到,这部抄本描绘的大多数人物都是来自中国的帝王,但较之于我熟悉的经典形象,他们又显得过于遥远。为什么要将他们处理成如此奇怪的样子?这是西亚画师天马行空的幻想,还是他们曲解了中国艺术中某些固定的范本?当时,我已经感觉到,想要妥善地解答这个问题,必须秉持一种跨文化、跨地域的视角,并同时精熟中国和西亚两地的艺术传统。然而,在语言不通、无暇他顾的情况下,我暂时止步于此,但在心中记下了这部抄本的名字——《史集》。

在中央美术学院人文学院继续攻读博士学位之后,我的导师李军教授推荐我跟随北京外国语大学亚非学院的穆宏燕教授学习波斯语。在这个宝贵契机的影响下,我得以重拾曾经的问题,并惊讶地发现,《史集》是一部由伊利汗国官方订制、修撰和传播的伊斯兰史学巨著,由《蒙古史》《世界史》和《地理志》三个部分组成,同时吸纳了来自西亚本土、欧洲和中国的影响。相较于获得伊朗学、蒙元史学界充分关注的《蒙古史》和早已佚失的《地理志》,中国帝王像所属的《世界史》篇幅最长、结构最为复杂,却处于一个极为尴尬的境地里。这部分文本既无完整的英文译本面世,也缺乏同时针对文本、图像及其内在关联的综合研究。因此,李老师慷慨地将国内难以觅得的《史集·世界史》等大开本印刷的彩色图录和成套的德文译本交给我,建议我使出浑身解数,在全面掌握国内外学界的研究成果和最新动向的基础上,以存世最早的两部插图抄本为研究对象,理清它诞生的前因后果、主要内容、内在逻辑和具体用途。这部巨著所遵循和呈现出的空间结构,就是整篇论文最好的写作脉络。

随着写作的深入,我逐渐意识到,自己面对的不仅是《史集·世界史》这个复杂的研究对象,更是13—14世纪占据亚欧大陆枢纽位置的伊利汗国对于整个“世界”和自身位置的认识,以及同期多层级、多向度的跨文化交流现象,同时牵涉到文本和图像这两个方面。根据学界的共识,在蒙古四大汗国打通欧亚大陆的语境中,阿拉伯、波斯、突厥、中国、犹太、法兰克、印度等民族和地域的历史传统在“第一个全球化时代”获得了自由流动和融合的机会,并被聚合起来,构成了一个史无前例的整体。但这项事业并非无的放矢,其背后有着明确的整体设计:除了追溯各部分文本和插图的底本来源,我认为,更需要关注的是编纂者为何有意识地对底本进行取舍和改写,画师如何绘制插图,并遵循何种逻辑将它们整合起来,服务于赞助人、两代伊利汗王的意图。

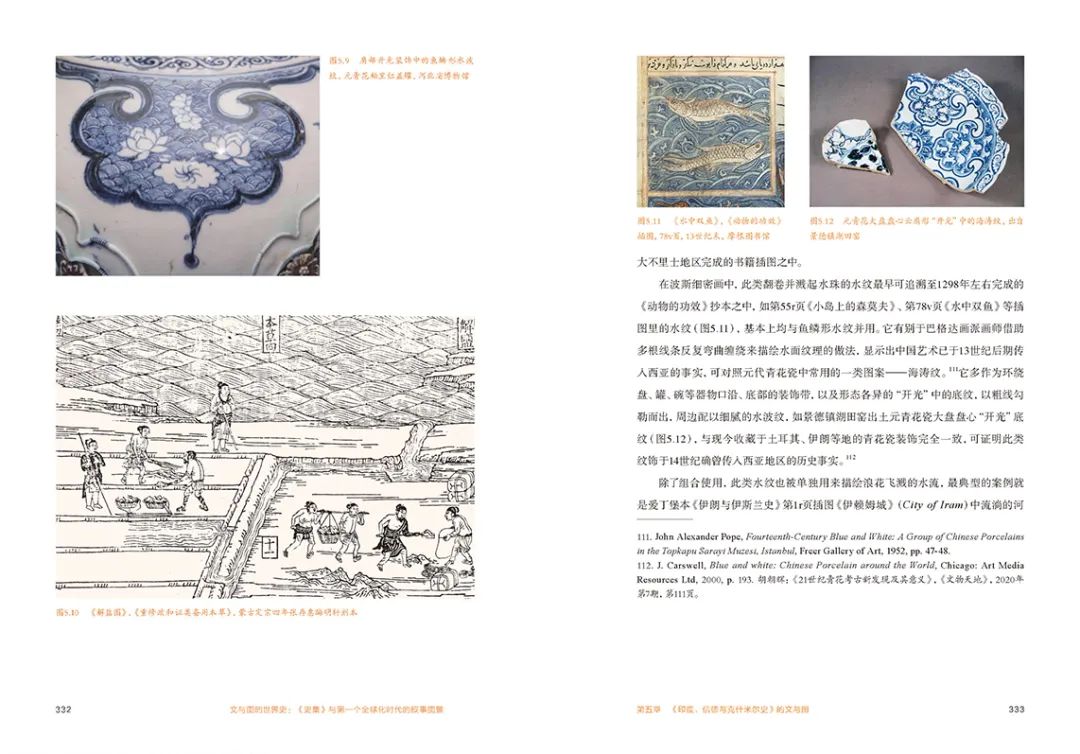

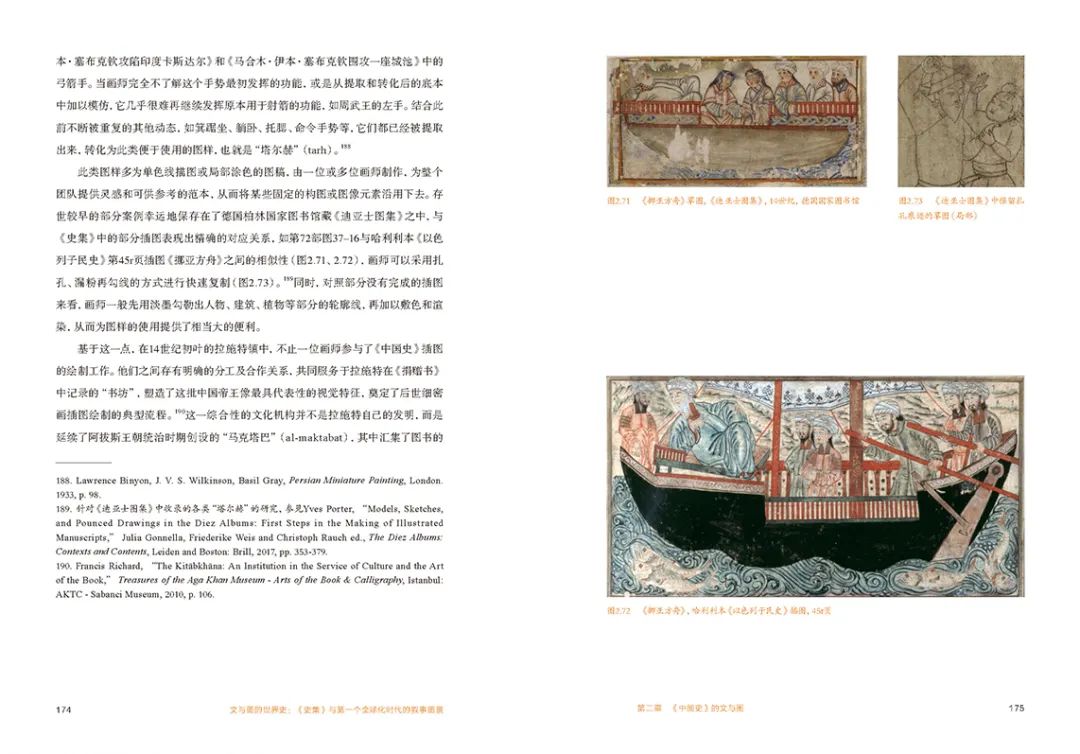

与之相关的是,人们会发现图像与文本“不对应”的现象。按照最简单的逻辑,在为《史集·世界史》的各个组成部分绘制插图时,画师完全可以直接模仿与文本有着相同来源的图像,比如前述《中国史》部分的中国帝王像,但实际情况远比这个复杂得多。除了少量来自拜占庭的艺术传统,画师几乎完全依赖中国艺术及其母题、构图、风格、笔法和用色,并且不总是遵循文本叙述的内容来绘制插图。这些现象表明,以《史集》为代表,14世纪初叶的西亚艺术已经逐步告别了早前巴格达画派的传统,迎来了一个被学界称作“伊斯兰中国风”(Islamic Chinoiserie)的转折阶段。这个概念在当下十分流行,是元朝艺术和伊斯兰艺术史研究中绕不开的话题,但仍有很多深层问题被概括为“影响”的表面现象所遮蔽:画师是如何借助中国艺术来表达《史集·世界史》中各个民族和地域的历史传统的?其背后的原因是什么?中国艺术究竟为西亚提供了哪些全新的视觉特征、价值或思想观念,使得它得以主宰当地艺术的发展走向?因此,这部世界史不是单一的,它由“文本的世界史”和“图像的世界史”两个维度交织而成。

最终,这部论文历经数次调整,于2022年6月通过答辩。3个月后,我也得以重返母校,幸运地开启了人生下一个阶段。在工作之余,我为论文补写了一个章节(本书第四章),最终形成面前的这部小书。因此,它对我的意义是非常特殊的:它既是十年求学结出的果实,也是一条道路的全新起点。

本书第一章意在理清有关《史集·世界史》的五个基本问题。第一是“人”,关注伊利汗国丞相拉施特等人组成的《史集·世界史》文本编纂团队,抄本复制和绘图的完成地——拉施特在大不里士城郊营建的一所文化机构——拉施特镇(Rab’-i Rashidi),以及服务于镇中书坊的插图画师们。第二是“物”,介绍本书研究的两部阿拉伯语《史集·世界史》插图残本的制作时间、内容、流转等情况,并在页面残损或佚失的情况下,引入两部存世最早、保存更完整的波斯语插图本以作补充。第三是“空间”,分析《史集·世界史》诞生于伊朗的原因,以及该地作为沟通欧亚的跨文化交流通道的历史地位。第四是“时间”,13—14世纪上演的全球互动和交流如何影响到《史集·世界史》的设计与编纂,这部著作又孕育了何种历史写作模式和观念。第五针对“图像”,在伊斯兰艺术史的总体语境中,回顾东西方学界在百年间对《史集·世界史》抄本插图的研究及其视角、方法的流变。

第二章至第六章构成了本书的核心,由五个案例组成。除了追溯文本与图像的来源和表现方式,我重点关注的是包括拉施特在内的编纂者和插图画师如何为组成《史集·世界史》的每部区域和民族史赋予个性色彩。换言之,它们在整部世界史及其叙事图景中呈现出的独特面貌。

第二章关注《中国史》部分的文本与图像,意在分析编纂者和画师在没有借鉴官修正史和帝王图像传统的情况下,是如何“重构”这部历史的。在更新中国历史的时间和空间知识的基础上,拉施特等人根据“半部”编撰于南宋的佛教编年体通史,梳理出一条历代政权和君主世系的更替脉络。受到拉施特镇书坊团队性工作方式的影响,画师从瓷器、漆器、版刻书籍插图等艺术形式中抽取出冠服、体态和手势等图像要素,借助中国艺术闲散自由的人体姿态,打破了一类僵硬的传统偶像图式,为西亚艺术的发展注入了更多的可能性。

第三章关注《以色列子民史》,分析文本在参照犹太教圣典《塔纳赫》的章节结构和总体内容的同时,又援引伊斯兰历史、政治和宗教传统中的部分概念或故事来“改编”或“重述”的写作方式。最重要的是,画师频繁塑造摩西形象和生平故事的做法,也显示出两类密切相关的一神教传统在西亚地区的紧密交织和彼此影响。

第四章分析《法兰克人、教皇与恺撒史》文本与图像的二重结构。作为西亚第一部独立的欧洲史著作,拉施特等人的知识来源却是截然二分的:这部区域和民族史一方面通过被西欧世界视作异端的东方基督教会,追溯了以基督为中心的神圣世系和“三位一体”等核心教义;另一方面则参照13世纪德国多明我会修士奥帕瓦的马丁(Martinus Oppaviensis)《教皇和皇帝的编年史》,记述了教皇与恺撒这两个权力中心的世系更替。从表面上看,画师对人像的处理是高度程式化的,但其中潜藏着对于权力孰高孰低的隐秘表达。

第五章关注《印度、信德与克什米尔史》。拉施特等人从伊斯兰世界和印度本土的相关著作,以及一名叫作“卡玛拉失里”(Kamalasri)的克什米尔僧侣口中获取了所需信息,解决了印度本土不具备系统性的成文史的困境。画师则有效地利用了宋元时期中国艺术的形式特征和观念,以及佛教“涅槃”教义的本质,通过隐去故事主角的形象,塑造了本质为“无”的绝对存在,提升了形象和画面空间在以往依赖于图案和书法的伊斯兰艺术中的重要性,极大地推动了这门艺术的发展,令中国艺术从一类被借鉴和模仿的外来资源转变为真正意义上为细密画艺术服务的工具。

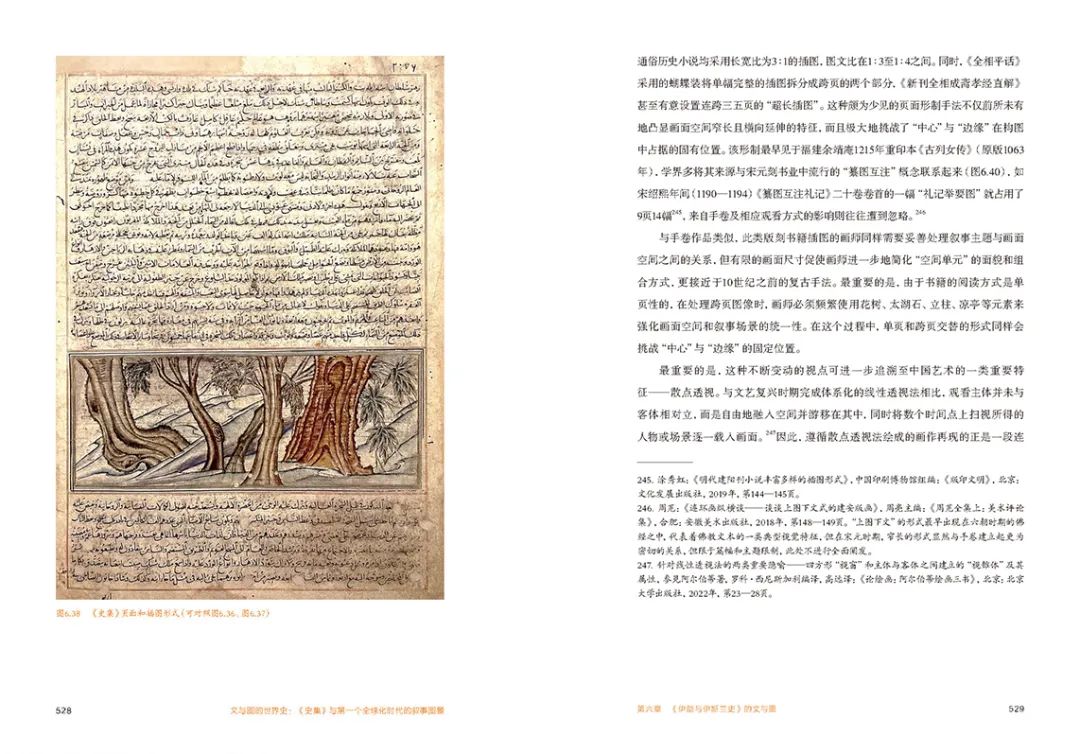

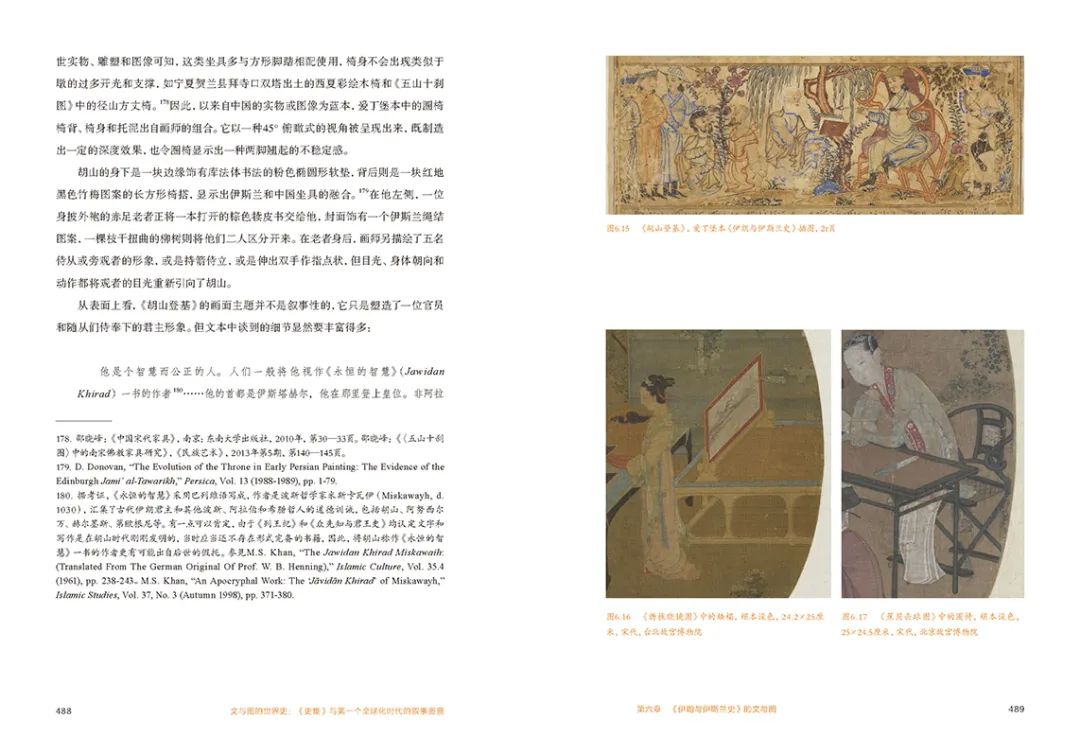

第六章关注《伊朗与伊斯兰史》。通过转录《众先知与君王史》,编纂者成功地将伊利汗国政权融入伊斯兰编年史传统,将它尊为西亚和伊斯兰世界的终极征服者,改变了以先知穆罕默德生平和阿拔斯哈里发世系为中心的撰史传统。与此同时,通过突厥先祖乌古斯和蒙古后裔先后征服世界、建立帝国的成就,拉施特等人令同属《史集·世界史》的五部民族和区域史有序地呈现在整个欧亚大陆的空间之中,重新塑造了时人所知的“世界”。相对应地,画师也在插图中展开了对“中心”的探索,如《伊赖姆城》中令画面空间和天堂走向分裂和错位的纵贯线,以及被挪移到画面边缘处的古代伊朗君主胡山。在中国艺术的影响下,“中心”与“边缘”实现了灵活的转换,画师也在“旧中心”失效的前提下重新确立了一个全新的平衡格局。

最后,《史集·世界史》的本质正是对自身的超越。尽管该书以“集合”的叙事逻辑汇编而成,书中的各部区域和民族史却在平行关系的基础之上,共同呈现出一种新的空间形态和历史意识,通过文本和图像的双重叙事,再现了一幕人、物、技术、观念和艺术流动交融的世界图景。它既是13—14世纪这个特殊时代的产物,也预示着当今全球化时代的基本面貌和特征。

回顾完本书的总体思路,我仿佛再次度过了飞速流逝的三年时光。它见证了我向东折返,从西欧来到西亚和中亚的旅途,并重新发现“东方”以多重形态和层级存在,在整个世界中扮演着特殊的角色。在此,我深深地感谢导师李军教授。我未曾想象过自己能踏上一条回到东方的道路,而李老师引导我不断开拓视野,以更具批判性和理论性的视角来看待整个世界。在硕、博士六年的学习期间,李老师反复鞭策我在已有的成绩上追求全新的突破。这个过程充满痛苦与磨砺,我离自己的舒适区域越来越远,论文写作也屡屡陷入僵局。每当这个时候,我脑海里浮现出的却是李老师盯着我说出的一句话:“桑柔,我对你现在的研究很不满意。”这句毫不掩饰的批评支撑我度过了最焦虑和自我怀疑的阶段,重新定下心,在这片广阔的大陆中摸索着前进。随着这本小书的面世,我希望自己未曾辜负他的期望,在新的阶段里更进一步。

……

目 录

左右滑动查看书影图片

相关链接:

中央美术学院人文学院

暨非物质文化遗产研究中心

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨文与图的世界史:《史集》与第一个全球化时代的叙事图景

规划问道

规划问道