近年来,空气污染、雾霾、热岛等城市气象问题频发。在城市规划中,如何合理布局、加强规划管理,从而改善通风环境,缓解雾霾、城市热岛等环境问题已经成为规划从业者广泛关注的热点之一,同时,国家出台的多项国策均指出需要将气候因素纳入城市规划和未来城市发展的考虑因素中。对此,任超博士等人提出了“呼吸城市”的建设理念,即通过评估了解城市总体风环境状况及风环流系统,判断新鲜空气的来源,“吸”取新鲜空气;并且建立或疏通城市通风廊道,使得新鲜空气可以通过这些廊道顺畅“呼”出,加强城市内部、城市与周边地区的空气交换[1]。由此可见,“呼吸城市”建设实施的首要条件是对研究区域进行全面的风环境评估——城市背景风环境研究和城市通风潜力评估。

城市通风潜力指“受城市区域里地表下垫面粗糙度影响下的自然风流通和空气交换的能力[1]”,基于此能力的评估可用于识别城市通风廊道。城市通风潜力评估的方法通常有:风洞物理模型、电脑数值模型,及GIS计算估测三类。

其中,风洞物理模型指通过在风洞中控制实验条件,利用等比例缩小的城市模型模拟真实风流动的情况。电脑数值模型则是一种基于流体力动力学的,利用数值方法求解的模拟技术。不同的数值模拟模型适用于不同的研究尺度。在区域尺度上,中尺度气象模型使用广泛,其中,WRF模型(The Weather Research and Forecasting Model)是当代最先进、适用范围最广的数值天气预报系统。WRF模拟系统采用参数化的模拟分析方式,包含了数据预处理WPS、数值求解WRF、数据同化WRF-DA、化学传输WRF-chem、和林火模拟WRF-fire等多个模块。在城市至街区尺度,乃至建筑、室内结构尺度的模拟,通常运用CFD(computational fluid dynamics)模拟技术。该技术可以对一定区域内的气流建立端流模型,再根据气象数据和建成环境资料设置合理的参数和边界条件,以实现研究空间中气流流动、热环境、污染物扩散等风环境模拟[2]。这些中尺度气象模型和CFD技术之间的耦合可以弥补中尺度模拟在空间分辨率上的不足,也可以解决CFD模型的边界条件的设定问题,但其耦合过程仍面临许多挑战。

Adolphe在2001年提出了一套基于GIS技术的“形态学法”来评估城市形态和小气候之间的关系[3]——通过定量描述一系列影响通风的城市形态因素,来评价城市的自然通风潜力。其后,城市形态和通风潜力之间的关联性研究快速展开,现已形成通过定量分析城市三维形态,探索城市形态与通风潜力的关系,并用于描述城市通风潜力的一系列研究方法。

适用于城市通风潜力研究的城市形态指标较多(如褶皱度、孔隙度、地表粗糙度、建筑密度、建筑高宽比、建筑高度标准差、天空开阔度、迎风面密度、街道高宽比、建筑群高度变化程度、建筑群邻近度等[1,3]),通常可根据所针对的研究空间选取适宜的形态指标进行评价。例如,Hsie提出了包含建筑平均高度、建筑密度、建筑迎风面密度、建筑表面积密度和街道高宽比等的城市形态指标,并利用CFD和GIS技术进行比对、叠加分析,整合出一套提高谢菲尔德通风潜力的城市形态设计标准。又如,尹杰和詹庆明选取建筑密度、迎风面密度、褶皱度、孔隙度、街道高宽比、建筑群邻近度等指标评估了武汉市的通风环境[3]。

下文将选取几个主要的形态评价指标进行介绍。

建筑覆盖率(建筑密度):具体可表述为建筑首层占地面积比率。日本和香港建筑案例的风洞试验表明,建筑地表覆盖率对行人层的风环境存在直接影响[4,5]。并且,研究表明通过控制建筑覆盖率可以有效地控制建筑的迎风面积密度,可利用两者间的线性关联度来评估城市风环境和行人层潜在通风廊道。相对于其他复杂的形态指标,建筑覆盖率更易于规划师使用。

地表粗糙度:即气象学中的动力粗糙度Z0,可通过地信数据或遥感影像分析计算各类障碍物的相关指标提取[1]。

Z0=H*a/A

式中 Z0——粗糙度长度;

H——障碍物的平均高度(m);

a——气流接触到的障碍物侧面面积;

A——建筑物覆盖面积(㎡)。

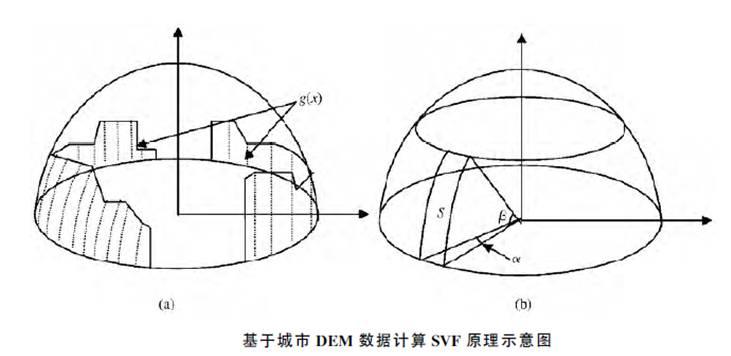

天空开阔度(SVF):地表表面接收(或发射)的辐射量与整个半球发射(或接受)的辐射量之比,即归一化的天空可视立体角[6]。其计算方法可分为4种:分析方法、鱼眼相机技术、GPS信号估测和利用3D数据计算估测。其中,利用3D数据估测公式如下[6]:

![]()

其中,![]()

建筑迎风面密度:结合GIS和城市盛行风主导风向的分析,计算建筑在特定风向上的迎风面积密度,可用以评估城区内建筑的透风度。并可通过风洞试验研究建筑迎风面密度和行人层的风速比间的关联。

中观尺度下的城市通风潜力评估方法较多,且各有所长,不同评估方法之间的耦合、验证可高效、互补地为评估提供技术支撑。但各类评估方法之间如何精准衔接仍面临着诸多挑战,有待广大研究人员的进一步探究。

参考文献

[1 ]Ren C, Liu S, Lee A, etal. Urban Ventilation Assessment and Wind Corridor Plan: Creating BreathingCities[M]. 2016.pp203-204, 250

[2 ]孙铁钢,肖荣波, 蔡云楠,等. 城市热环境定量评价技术研究进展及发展趋势[J]. 应用生态学报, 2016, 27(8):2717-2728.

[3] 尹杰,詹庆明. 城市通风与形态关联性探究——以武汉市为例[J]. 环境保护, 2016, 44(22):59-63.

[4] Kubota T, Miura M, Tominaga Y, et al. Wind tunnel tests on therelationship between building density and pedestrian-level wind velocity:Development of guidelines for realizing acceptable wind environment inresidential neighborhoods[J]. Building & Environment, 2008, 43(10):1699-1708.

[5] Yoshie R, Tanaka H, Shirasawa T, et al. EXPERIMENTAL STUDY ONAIR VENTILATION IN A BUILT-UP AREA WITH CLOSELY-PACKED HIGH-RISE BUILDINGS[J].Journal of Environmental Engineering, 2008, 73(627):661-667.

[6]张海龙,祝善友, 王明江,等. 基于3D建筑物数据的天空开阔度估算及其城市热岛应用研究——以Adelaide为例[J]. 遥感技术与应用, 2015, 30(5):899-907.

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

始发于微信公众号:成都市规划设计研究院

规划问道

规划问道