《艺术设计研究》2017年第2期

文化迁徙语境下的中国传统建筑研究:

析《盛大的记录:鲍希曼与中国宗教建筑(1906-1931年)》

赵娟

摘要:本文对爱德华·克格尔博士的专著《盛大的记录:鲍希曼与中国宗教建筑(1906-1931)》进行了评述,试图对该书的研究背景、主要内容、研究视角和特点进行揭示和分析,进而指出,在“文化迁徙”语境之中,对德国建筑师、汉学家、艺术史学者鲍希曼(Ernst Boerschmann,1873-1949年)中国建筑考察和研究的历史遗产再发现的价值和意义。

关键词:文化迁徙 《盛大的记录》 鲍希曼 宗教建筑

图01/《盛大的记录》封面,2015

2015年德国德古意特出版社(De Gruyter)在柏林和纽约出版了爱德华·克格尔博士(Eduard Kögel)用英文撰写的《盛大的记录:鲍希曼与中国宗教建筑(1906-1931年)》(The Grand Documentation: Ernst Boerschmann and Chinese Religious Architecture)一书(图01)。自2009年到2011年,在德国科学基金会(Deutschen Forschungsgemeinschaft)资助下,由柏林工业大学建筑学院(Habitat Unit im Institut für Architektur der TU Berlin)皮特·赫尔勒(Peter Herrle)教授领衔,克格尔博士为负责人的团队(项目成员还包括:Claudia Woschke,Hou Binbao),展开了以“文化迁徙语境中鲍希曼的意义:鲍希曼中国传统建筑研究的接受和影响(1902-1949年)”为题的项目研究。该书的出版,尽管是这个项目结束四年之后的事,依然可以视作这项研究的一个重要成果。

图02/鲍希曼国际学术研讨会:鲍希曼与早期中国传统建筑研究,2011

作者爱德华·克格尔是一位研究德国现代建筑史的学者,研究领域涉及近现代中国和德国在建筑领域的知识迁徙和文化对话。2006年克格尔在魏玛包豪斯大学(Bauhaus-Universität Weimar)建筑系以《Poelzig两位门徒的迁徙:汉布格尔和鲍利克在上海和东柏林之间(1930-1955年)》为题完成博士学位论文。也正是在这一研究视域的观照之下,德国建筑师、汉学家、艺术史学者鲍希曼(Ernst Boerschmann,1873-1949年)成为了其研究对象。本书正式出版之前,克格尔博士已发表了若干鲍希曼研究的相关文章,如:《鲍希曼研究》、《在碧云寺:中国学研究者和建筑师鲍希曼》、《鲍希曼研究视域之中的中国城市:从宗教地缘组织到功能划分》,且于2011年,在柏林工业大学召集举办了“鲍希曼国际学术研讨会”(Symposium on Ernst Boerschmann)(图02),并发表了《早期德国的中国古代建筑研究》一文。

1. 文献基础与历史还原

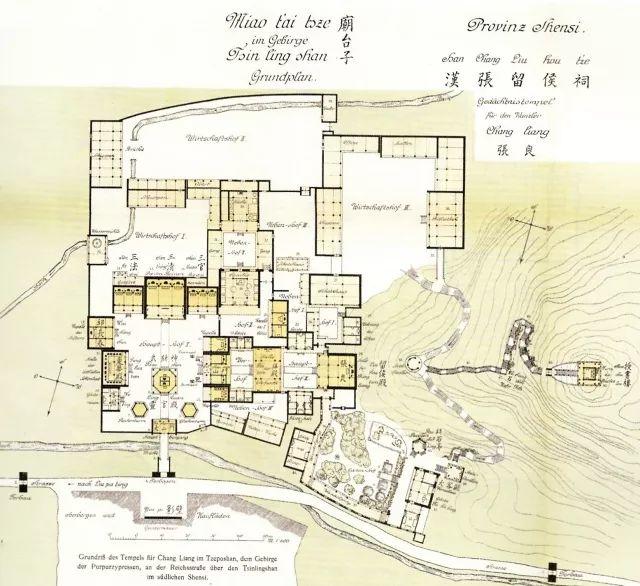

图03/《中国建筑艺术与宗教文化·祠堂》书中庙台子平面图

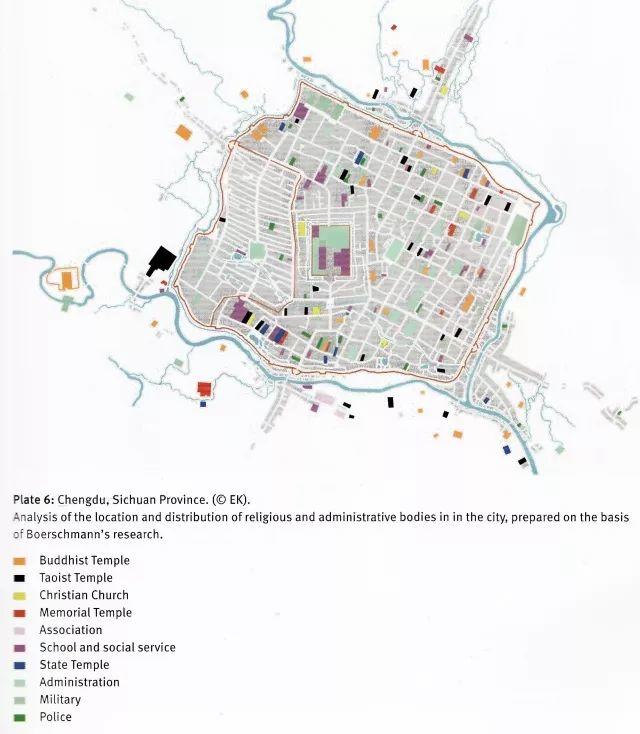

该书共计有592页,图文并茂,所辑录的图片和依据的研究材料丰富,大体有几种来源:1、鲍希曼正式出版的著作和论文:《中国建筑艺术与宗教文化》[三卷本:《普陀山》(1911年)、《祠堂》(1914年)(图03)、《宝塔》(1931年)]、《中国建筑艺术与景观》(1923年、1926年)、《中国建筑》(两卷本1925年)、《中国建筑陶器》(1927年);2、鲍希曼的手稿、信件、图片和资料收藏,这些资料或保存与鲍希曼后人,或流存于私人和博物馆收藏、或大学图书馆档案馆,如柏林国家图书馆东亚部、科隆大学图书馆档案馆、法国巴黎艺术图库等;3、档案资料,如德国外交部档案馆、德国联邦档案馆、纽伦堡历史档案馆、国家机密档案馆、汉堡大学校史档案馆、柏林工业大学校史档案馆等;4、其他相关学者的研究著作、论文和图片收藏;5、作者本人的照片、收藏、以及项目团队的制作绘图(图04);6、职业文献目录学家整理出版的研究资料,如德国汉学文献目录学家魏汉茂(Hartmut Walravens)对鲍希曼相关文献的编撰和出版。

图04/克格尔博士据鲍希曼记录绘制的成都宗教建筑和市政建筑分布图

长达15页的文献目录、细密丰富的脚注、每张图和材料的解释和来源说明,使得该书在鲍希曼研究这一领域之中具有重要的文献索引和参考价值,也是其研究历史可靠性的重要保证。作为鲍希曼研究的第一部专著,这本书的重要性和价值是毋庸置疑的。

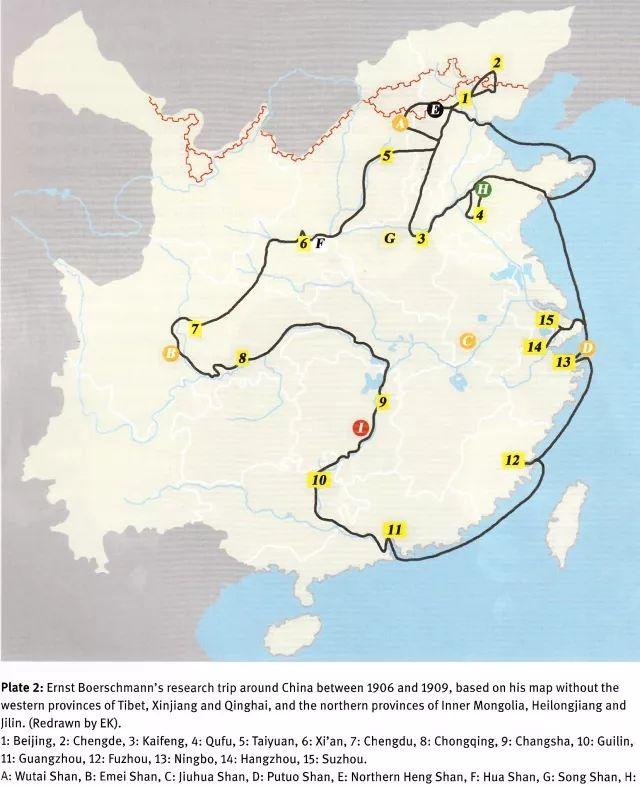

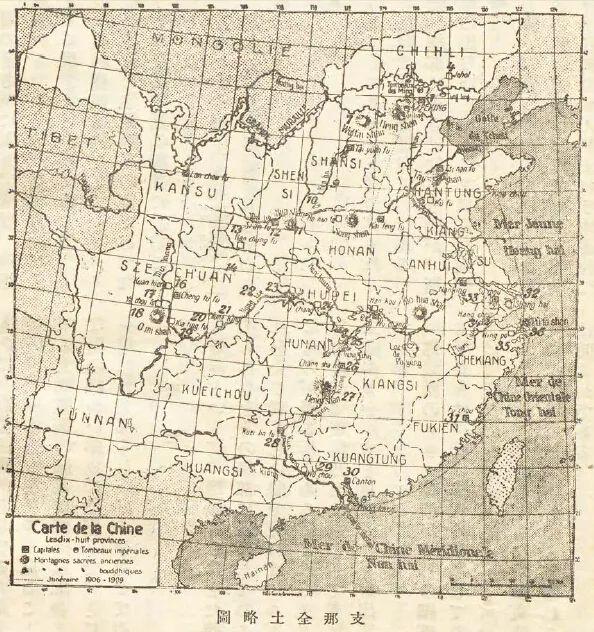

基于以上所述及的各类档案、博物馆和私人的收藏、考察日记、书信以及鲍希曼著作之中的记录和图片,克格尔博士对鲍希曼1906-1909年的中国考察行程进行了细致的梳理(图05),以考察沿途所记录的建筑和景观为叙述中心,试图最大限度地还原考察的历史现场,是非常值得称赞的努力。这些材料将鲍希曼作为考察者在动荡的中国所面临的各种调整、转变、困境,以及作为研究者的内在生命热情都呈现了出来。例如,考察过程中拍摄、测绘和采集资料的忙碌与不断需要向德国政府相关部门进行汇报的压力;纯粹学术研究和考察政府政治经济利益的诉求之间的相互妥协。

图05/克格尔博士绘制的鲍希曼1906-1909年中国建筑考察行程图

具体到某一个建筑物,作者将同时代众人的记录、描述和研究都纳入了或横或纵的比对之中(图06)。这些人之中,既有外交官、探险家、旅行家和政治家,也有传教士、汉学家、地理学家、建筑师、摄影师和艺术史学者;论及的著作或图片,既有严肃的学术讨论,亦有大众的视觉观看。如此,将对鲍希曼对中国传统建筑的观看和记录,在其所处的历史时代之中进行定位。例如,在鲍希曼北京地区的建筑、清代皇家陵墓和承德寺庙等地考察之中,德国驻华公使穆默的《中国日记》和日本学者关野贞和常盘大定的《支那文化遗迹》之中同对象的照片常常进行援引和比对;而论及在山东灵岩寺的考察,德国建筑师梅尔切斯专著《中国:寺庙·灵岩寺罗汉:佛教雕塑》也会并入进行讨论,在进行山东曲阜孔庙的考察时,同期的山东地区的传教士出版的著作《曲阜和胶州地区的孔庙》也会被论及,且将其测绘图与30年代梁思成团队的测绘图和研究进行了比对,以此来揭示鲍希曼建筑测绘和研究工作的特征。与此同时,鲍希曼建筑考察和资料采集结果的影响也会被提及,例如鲍希曼对清代皇家陵墓的考察和研究,对在柏林工业大学建筑系学习的奚福泉的博士论文的意义。

图06/1907年沙畹法国考察团成员拍摄的碧霞元君庙内部的祭坛

与之相类的梳理工作在第三章的第一小节“回到柏林:基于采集材料的工作(1909-1911年)”彰显得尤为突出,以此可作为一个例子,见出本书作者在鲍希曼这一议题上对历史文献材料的熟悉、丰富和用以建构历史叙事的能力:13页的表述之中,所引的材料多达61份,将鲍希曼1909年考察结束,回到柏林之后的面临的复杂处境进行了揭示:鲍希曼作为政府官僚机构的工作人员,如何获得自由研究的时间和经费支持,如何面对同行专家的各种争论和建议,如何定位和发展自己的研究,如何在建筑学、艺术史和汉学等不同的学术领域之中寻找自己研究的融通和独立性等等,如何在帝国的利益要求下坚持纯粹学术研究的价值,如何在政府官员、学者、传教士、出版商之间寻求帮助和妥协等。只有将鲍希曼置入这样一个纵深的历史语境之中,才能够理解鲍希曼的中国建筑研究何以呈现今天我们所见的面貌。

2. 时间截面(1906-1931年)与写作策略

鲍希曼作为近代以来最早全面且系统研究中国传统建筑的西方学者,从义和团运动之后的1902年,作为德意志帝国东亚驻军人员第一次来到中国,萌生了有计划研究中国建筑的想法,到1949年在汉堡大学汉学系教授席位上去世,他与中国传统建筑结下的缘分长达半个世纪之久。这半个世纪,中国社会经历了急剧的变化和动荡:延续千年的帝国统治覆灭,民国政府的建立,历经抗日战争和三年内战,到中华人民共和国的成立。而鲍希曼在他生活的德国,则亲身经历了两次世界大战:第一次世界大战期间,他亲赴战场,并且负责了战后东普鲁士战争墓地的拆建工作;第二次大战期间,他在柏林的工作室遭到轰炸,儿子也远赴苏联战场。尽管如此,鲍希曼对中国传统建筑的研究,却保持着一贯的专注和坚持。

克格尔博士这本专著聚焦的内容,并没有涵盖以上所述的全部时间段,而只是限定和聚焦在“1906-1931年”。正如前面已述及,1906年并非鲍希曼第一次来中国,也并非他与中国建筑结缘的起点。在此之前的1902-1904年,鲍希曼已经有过两年的中国生活经历。恰恰是这两年之中,他萌发了借由中国建筑艺术认知中国文化,探讨中国人精神生活的想法。如果说这只是一个朦胧的想法,那么回到德国之后的各项筹备工作,使得实现这一想法成为了可能。本书限定的起点1906年,可以说是有计划有目的去实践这一想法的正式开端。

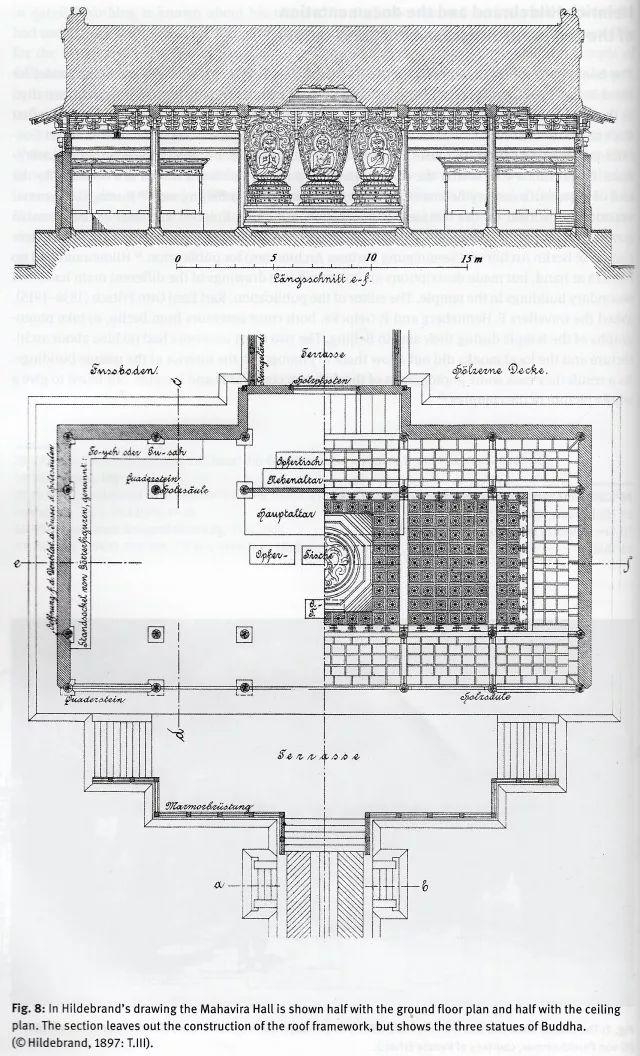

事实上,1906年之前鲍希曼的建筑工程教育背景(家乡梅美尔的“中国风”建筑、柏林夏洛腾堡工程学院建筑工程的教育经历、教堂建筑的设计实践等)、德国对于东亚建筑研究的学术语境[锡乐巴(Heinrich Hildbrand,1855-1925年)对北京大觉寺的研究(图07)、巴尔策(FranzBaltzler,1857-1927年)对日本建筑的研究、Fritz Jobst对戒台寺的考察等]、鲍希曼的社会交往[与传教士兼东方学家达尔曼(Joseph Dahlmann,1861-1930年)、政治家巴赫曼(Karl Bachman,1858-1945年)的交往]以及与中国建筑的渊源和研究尝试(1902-1904年的中国经历、对北京西山碧云寺的个案研究、前往中国的准备工作)作为中国建筑研究的“准备阶段”(preparatory phase)也第一次得到详细讨论,构成本书内容主体的第一部分,成为理解鲍希曼与中国建筑结缘,且聚焦“中国建筑与宗教文化”的基础。同时亦可从中见出,鲍希曼对中国建筑的考察和研究,虽是异域的对象,其观看的眼光却置身在西方(或者说)德国学术的语境之中,也是西方学术的一部分。

图07/锡乐巴对大觉寺的测绘图

作者将研究的下限设定在1931年,即《中国建筑艺术与宗教文化·宝塔》出版的这一年,与本书的主旨以及实现这一目标的表述策略有着密切的联系。作者在《导言》中指出,本书主旨有两点:1、第一次在一本书之中全面系统揭示鲍希曼的所有著作;2、对中国同行进行中国建筑考察和研究之前,鲍希曼著作在西方世界所激发的学术话语进行梳理。

而实现这一目标,作者从三个层面来展开:1、对1906-1909年鲍希曼中国建筑考察和研究进行了细致的梳理;2、对1910-1931年之间,鲍希曼著作之中涉及的寺庙和建筑进行描述;3、对鲍希曼著作在同时代不同学术领域(建筑学、汉学、艺术史、考古学、人类学等)之中带来的学术讨论进行全面评述。

从设定的目标和写作策略而言,本书的工作是成功的。因为《宝塔》确是鲍希曼生前出版的最后一本著作。而作者这里所说的中国同行,即中国营造学社,恰恰是成立于1930年,正式展开对中国传统建筑的实地调查则是到1932年。

诚如作者在导言中指出,到20世纪30年代,不同国家的诸多学者都参与到中国传统建筑的研究之中:如1935年,德国艺术史学者艾锷风(即艾克,Gustav Ecke,1896-1971年)和法国汉学家戴密微(P.Demiéville,1894-1979年)出版了《泉州刺桐双塔》;是年,德国艺术史学者卜爱玲(Anneliese Bulling,1900-2004年)在东亚艺术史学者屈美尔(Otto Kümmel,1874-1952年)门下以《从汉代到唐代中国建筑风格的演变》为题在柏林大学完成博士论文;基灵(Rudolf Kelling)的博士论文《中国房子》也在同年出版;1937年丹麦建筑师艾术华(Johannes Prip-Møller,1889-1943年)出版《中原佛寺考》);日本学者伊东忠太(Itō Chūta,1867-1954)在1931年出版了《支那建筑史》,1936-1937年出版了《伊东忠太建筑文献》,关野贞(Sekino Tadashi,1868-1935年)和常盘大定(Daijo Tokiwa,1870-1945年)以佛寺为考察重点的基础之上,出版《支那文化史迹》等。因此,如果要讨论鲍希曼这一时期的研究,则需要把上述这些学者的考察和研究并置讨论,显然这部分的工作似乎需要另外的专门的著作来完成。通过1931年这样的时间界定,作者很好地将这部分研究工作在本书之中暂时且合情合理地悬置了起来。

3. 作为整体和双向互动的“文化迁徙”

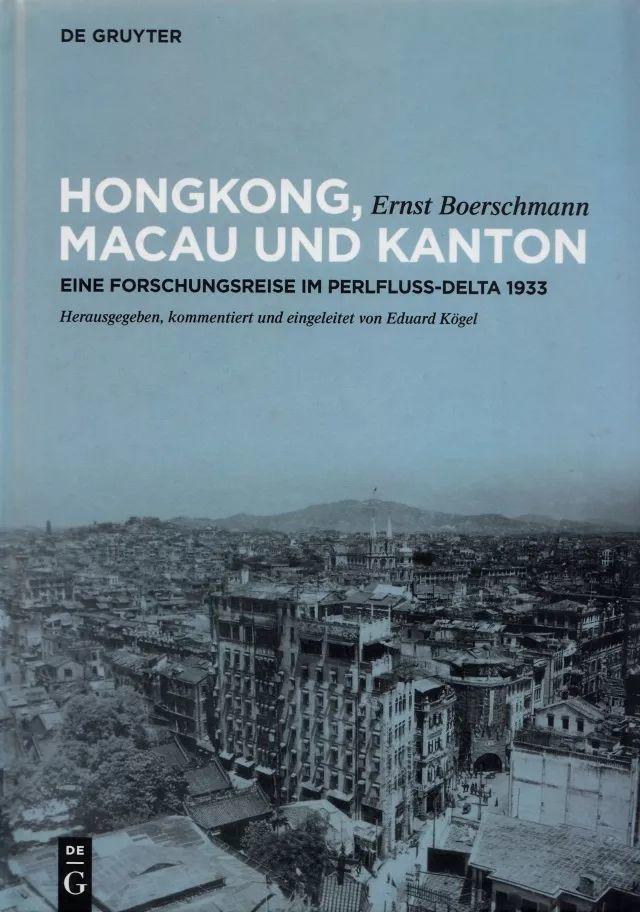

与上述时间界定相关的,就是鲍希曼在1931年之前已着手准备却尚未及时完成的论文和著作,以及第二次中国建筑考察,即1933-1935年的考察和记录的成果,都未能在本书之中得到专门的讨论。而这部分的材料对于理解鲍希曼1906-1931年期间的学术研究工作的整体面貌及其重要性,也不容忽视。尽管克格尔博士同期编著的《香港、澳门和广州:鲍希曼1933年在珠江流域的考察》一书(图08)。可以作为本书的一个重要补充,却依然不能完全弥补本书因时间界定和表述策略而埋下的遗憾。

图08/《香港、澳门和广州》封面

如此切割时间截面所潜藏的危险,可能导致鲍希曼在1906-1931年期间已经关注到的材料和问题,由于写作计划或者其它原因未能及时专门讨论或充分展开,可能会被忽视。例如:在论及鲍希曼对五台山的考察时,尽管作者在注释之中提及了日期标记为1945年的一份手稿信息,但是这份手稿的历史考察,及其与鲍希曼在1907年五台山考察的关系并没有得到明确。从魏汉茂教授整理出版的手稿来看,这份写作计划肯定并非一时起兴,而是长期准备过程的结果,其缘起必定始于早期的考察和记录。

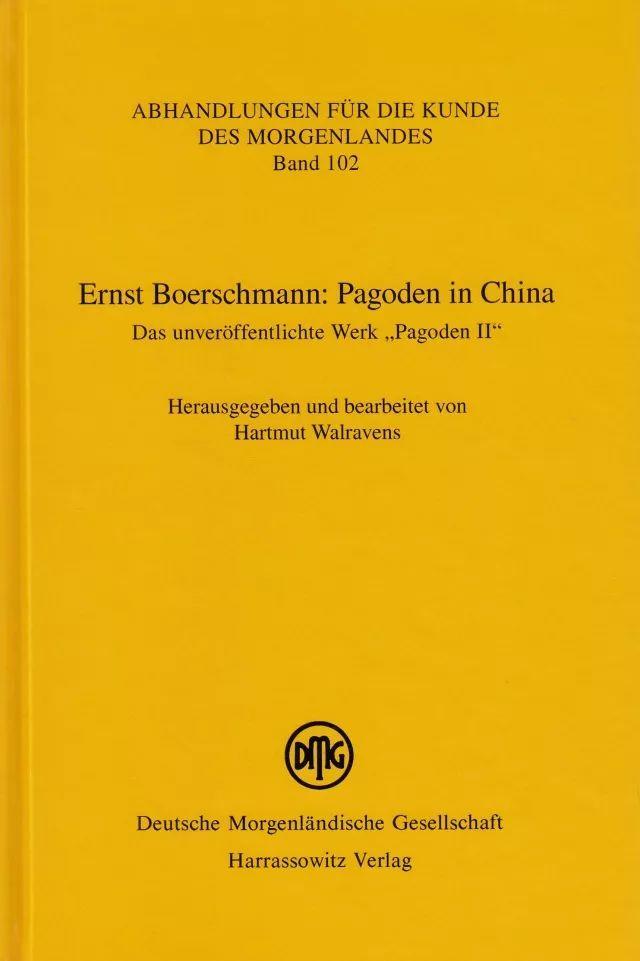

再譬如:鲍希曼在《宝塔》一书之中讨论“天宁方塔”,将“天宁寺塔”作为塔的一种类型提出来,并且试图探讨其形态演变的规律。这一问题唯有结合1934年《绥远白塔:天宁寺塔的演变形式》、1942年《异族统治时期北方地区中国的宝塔》、及1942年完成但直到2016年才出版的《宝塔》第二部专门对“天宁寺塔”的讨论,这个问题的价值才能充分展开,也才能解释缘何鲍希曼将“天宁方塔”作为一种宝塔类型在《宝塔》第一部分进行讨论(图09)。也就是说,1931年的这种界定会带来对鲍希曼中国建筑研究内在的发展脉络的一种人为切分,以及由此而导致材料理解之间的关联性缺失,除非1931年,本身可以作为鲍希曼中国建筑研究内在变化的转折点。

图09/《中国建筑艺术与宗教文化·宝塔II》封面

此外,作者以正式出版的著作为讨论核心,虽然论及相关的议题,偶也会援引到论文,但是论文并没有作为学术写作和探索鲍希曼学术发展的线索,笔者以为,这也不失为一个遗憾。因此,笔者以为,对鲍希曼1906-1931年期间对中国宗教建筑的考察,整体性的语境,以及不同阶段之间学术材料和思想的内在关联也是一个不容忽视的问题。

显然,克格尔博士如此处理材料,是为了更集中指向“文化迁徙”这样的一个议题,突出鲍希曼对中国建筑的研究在西方世界的接受和影响。事实上,当鲍希曼把中国建筑艺术和中国知识进行记录,并“迁徙”到西方世界的同时,他也把西方学者的眼光和知识“迁徙”到了中国乃至东亚,“文化迁徙”从来都不是单向发生的,而是或交错,或平行地同时发生。尽管本书之中,克格尔博士以自己的再考察视角,凸显了鲍希曼的建筑记录,对于当今中国文化遗产保护,历史图像保存方面的价值和意义,可视作是反向机制的一个表现。然而,鲍希曼在当时对中国、包括日本在内的东亚的影响却并没有得到讨论。民国时期的乐嘉藻曾述及:“民国以来,往来京津,始知世界研究建筑,亦可成为一门学问”,且撰写了中国的第一部《中国建筑史》。据学者研究,该著作多处参引了鲍希曼的建筑测绘图和照片。1928年日本东京洪洋社编辑出版了《支那建筑细部集》,由东京高等工艺学校讲师藏田周忠题序,内含图版100页,与鲍希曼1927年《中国建筑陶器》一书的图版,存在大量重合的现象,甚至在该书之中援引的一幅地图“支那全土略图”,也与1923年《中国建筑艺术与景观》法文版中的地图一模一样(图10)。因此,若是能够将1909-1931年期间,鲍希曼中国建筑考察和研究,与同期东亚语境有所结合的话,将会导入许多更有意思的讨论。导致这一问题的原因,或许是作者未能考虑到在中国营造学社之前,与鲍希曼几乎同时,在包括中国之内的东亚,亦有大量对中国传统建筑的考察和研究,且与鲍希曼的研究之间存在着或疏或密的关系。因此,即便是作者将本书时间截点限定在1931年,此前这部分学术史关联的讨论,亦不失为一个疏忽。

图10/日本洪洋社《支那建筑细部集》“支那全土略图”

4. 文化心灵与建筑语言的形式特征

本书最后的结论章节,克格尔博士将鲍希曼1906-1931年考察和研究的价值进行了基本定位,即“对一个正在消逝中的文化进行记录”,这点从鲍希曼考察和研究工作的实践来看确实如此,也是鲍希曼自己进行中国建筑考察和研究的一个基本诉求。在清朝覆灭之后的1914年,在《祠堂·导言》中鲍希曼就曾表达过自己对社会动荡中的中国建筑表示担忧,且试图通过自己的考察和记录对中国建筑进行保存:

这种对文化艺术的蹂躏,让中国艺术和文化的朋友充满着正义的愤怒。然而对他而言,能做的并不是很多,于是激发了这样的一个愿望:那些古物,可能会在这样的灾难中逐渐衰亡,但是至少可以为后代子孙留下一些文字和图像的记载。中国古建文物很快会消亡,我在第一卷导言中曾表达过这种忧虑,很痛心地被证明了。鉴于这一考虑,对中国古建文物尽快全面的录入登记,势在必行。至少用当今研究者可能的方法来记录它们,这样,我们才能经得起子孙后代的历史检验。

在保存中国建筑价值这一观念的背后有一个基本的前提假设,就是中国建筑是中国文化的表征,通过中国建筑进而可以认知中国的文化精神。尽管中国的在政治和经济上的落后局面,但是作为一个延续了几千年的古老的,依然是活泼泼的从远古走来的文明形态,对于今天的欧洲,或者说德国,依然有着重要的意义。正如欧洲启蒙时代的德国思想家沃尔夫,甚至更早一些的欧洲传教士们所发现的那样,中国在欧洲之外的以一种完全不同于基督教文明的形态发展着。然而,某种程度上鲍希曼带有几分德国浪漫主义色彩的观看视角之中所呈现出的中国建筑特征,正如作者在本书结论部分所总结出来的,那就是以宗教建筑为中心,对中国四大佛教名山和五岳的整体性思想的描述、对中国建筑与其所置身的自然环境的营建、对城市空间结构与自然景观的关系、对中国寺庙建筑平面的空间性特征的探讨成为其核心议题。本书作者对鲍希曼在这些问题上的研究进行了很好地评述和总结,然而对鲍希曼着眼这些问题的内在思想原因并没有充分进行讨论,诚然与传教士达尔曼的交流对这一方向的定位有着重要意义,也与鲍希曼在晚清中国考察期间所能进入的建筑类型这一客观条件有重要关系,然而其要旨并非止留于宗教文化的探讨,而是借由宗教文化进入中国心灵,去探索中国人内在的精神特质,这种特质在历史的发展之中呈现为一种形式,而中国建筑就是这种精神特质的形式表征。正如鲍希曼自己所言:“民族的真正灵魂却永久地保留至这个新的时代。我们跟随那些古建筑留下的意义,尝试揭示这个核心”。

然而,从鲍希曼所记录和讨论到的建筑物来看,亦有非宗教性的建筑,如《中国水利设施观察》,以及对中国园林的关注和讨论。此外,笔者以为,鲍希曼在借由中国建筑探讨中国文化的这一路径之中,除了对宗教文化和中国精神生活的探讨,还有尝试从“纯粹建筑艺术的语言形式”来考察中国建筑,是将中国建筑作为中国艺术的构成,从艺术史角度对其形式风格进行分类、分析和解读。这种努力集中体现在《中国建筑》和《中国建筑陶器》这两本著作之中。这两本书分别出版于1925年和1927年,也正是在“中国建筑艺术与宗教文化”三卷本系列的一个长间隙之中。在《中国建筑》之中鲍希曼将中国建筑分为20个章节,亦可以说成是20中建筑形式类型,这些类型已经超越了某一个具体的建筑物,而是一类建筑或建筑构件,对其形式特征及其背后的精神性内涵进行了讨论,这也超越了宗教文化本身。例如鲍希曼对砖石建筑,尤其是拱券建筑在中国的分布,构造和形式特征进行了细致讨论。而在接下来的《中国建筑陶器》一书之中,则进一步从装饰的角度对中国建筑之中制陶构件进行了研究。笔者以为,鲍希曼对中国建筑的考察和研究,虽以宗教建筑为核心,然其关注的问题则在其建筑形式语言的精神性内涵和特征,是艺术史关注的核心问题。因此,在鲍希曼中国建筑考察和研究之中,艺术史的视角亦是一个不可或缺的角度。不过,建筑作为艺术,在中国语境与西方语境之中迥然不同:建筑在中国,素来为匠人手工艺,未曾成为建筑的基本门类;而在西方,自16世纪瓦萨里以来,便与绘画和雕塑,一起作为美术史的基本构成,成为艺术史的对象。因此,在讨论“文化迁徙”的时候,原生语境的讨论亦成为重要的要素,而且这对于讨论中国建筑学在近代的发生具有重要意义。因此,对于鲍希曼中国建筑考察和研究的遗产,须从多个不同学科和多重交错的视角进行接受和诠释,才能实现其应有的价值和意义。

本文为中国博士后科学基金面上一等资助(项目编号:2014M550136)和特别资助(项目编号:2015T80209)阶段性成果。

本次发布版本略有改动

赵娟,女,1982年出生,湖北武汉人,中央美术学院人文学院博士后研究人员,从事美术史与文艺理论研究。

2012年毕业于复旦大学中国语言文学系,获文学博士学位。2009至2010年获德国柏林自由大学校际合作奖学金,赴柏林自由大学交流、访问。2014年获德国德意志学术交流中心(DAAD)奖学金,赴汉堡大学交流、访问。博士后研究课题“鲍希曼与早期西方中国建筑艺术研究”获中国博士后科学基金面上一等资助和特别资助。

相关链接:

美术遗产

始发于微信公众号:美术遗产

规划问道

规划问道